دور التراث في تاريخ العرب والإسلام في الحضارة الإنسانية

د. عمر الطبّاع

أجمع العديد من الباحثين في تاريخ العلوم وتطورها، على أن العرب قد أسدوا للإنسانية خدمات جلّى لما أحدثوه في التراث الحضاري، والعلمي منه بنوع خاص، من تطور. فهم لم يحافظوا على معطيات الفكر التي نقلت إلى لغتهم وحسب، بل دققوا النظر في هذه المعطيات، وأمعنوا فيها تنقيحاً وتهذيباً من ناحية، وأضافوا إليها جديداً من مكتشفاتهم وإنجازاتهم. وتبعاً لذلك، تجاوزوا دور “الأمناء على التراث الإنساني” ليشكلوا حلقة هامة في تاريخ التطور العلمي، لم يكن بمقدور الفكر الأوروبي الحديث، أن يسقطها من حسابه عندما بدأ نهضته الفكرية، بعد القرون الوسيطة. وإلى هذه أشار العلامة سارطون حين قال: “عندما أمسى الغرب مستعداً إستعداداً كافياً للشعور بالحاجة إلى معرفة أعمق، وعندما أراد في آخر الأمر أن يجدّد صلاته بالفكر القديم، التفت أول التفت، لا إلى المصادر الإغريقية ولكن إلى المصادر العربيّة”.

وقد قارن “بريفو” بين الدورين: اليوناني والعربي، فاعترف لليونان بوضع النظريات، وأقرّ للعرب بروح البحث والإستقصاء، فقال: “الإغريق نظّموا، وعمّموا، ووضعوا النظريات، ولكنّ روح البحث وتطوير المعرفة اليقينيّة وطرائق العلم الدقيقة، والملاحظة الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن المزاج الإغريقي، وإنما كان العرب هم أصحاب الفضل في تعريف أوروبة بهذا كلّه. وبكلمة واحدة أقول: إن العلم الأوروبي مدين بوجوده للعرب”.

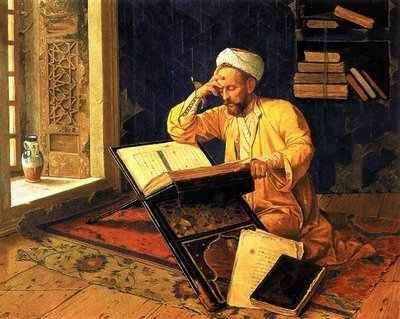

ولم يقتصر العرب في بحثهم العلمي على حقل معيّن من حقول المعرفة، بل خاضوا، في العلوم النقلية كالدين والتاريخ، والعلوم العقلية على اختلافها ومنها العلوم العددية أو الرياضية، كالحساب والجبر والهندسة والفلك والموسيقى، والعلوم التطبيقية كالفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى الطب والصيدلة وسواها. وقد اعترف لهم تاريخ العلم الحديث بمآثرهم في جميع هذه الأصناف.

دحض للافتراءات

وفي هذا الإعتراف، دحض للإفتراءات التي روّج لها بعض رجال الغرب، وفيهم اللاهوتيون والعلماء المستشرقون، وهي أن العقل العربي عقل قاصر محدود الفاعلية قد ينجح في النقل والإقتباس، ولكنه عاجز عن الإبداع والإستقلال، لأنه سامي الإنتماء وليس آرياً. ولا يزال ميدان الفكر يذكر مثل هذه الإدعاءات الباطلة التي تتنافى مع ما لأصحابها من صفات العلم وخلقية العقيدة السمحة. (https://www.maceradrinks.com/) فالعلم يجب أن يكون من نسج الحقيقة، والحقيقة واقع، والواقع العلمي قج يكون عياناً مشاهداً أو معطيات تاريخية لا مجال معها للمواربة والتلفيق، ناهيك عن القيم التي توجبها العقائد الروحية الخيّرة تأكيداً لجوهرها وسموّها . . .

لذلك سقطت آراء نفر من هذا الفريق الحاقد على التراث العربي بعامّة، والتراث الإسلامي بخاصّة ولا سيّما آراء أرنست رينان (E.RENAN) في كتابه: Histoire générale des langues sémetiques (تاريخ اللغات السامية العام) ولابيه (Lapie) في كتابه: Civilisations tunisiennes “الحضارة التونسية” وجوتييه (Gauthier) في مؤلفه Introduction a l’étude de la philosophie musulmane (مقدمة لدراسة الفلسفة الإسلامية). وليس غرضنا طرح هذه الآراء طرحاً تفصيلياً ومناقشتها مناقشة موضوعية مسهبة، لإثبات خطئها وشططها وبعدها عن الصواب، فالفكر الإسلامي والعربي وفي شتى الحقول قد أثبتا مكانتهما وجدارتهما، والناكرون لهذه الحقيقة لا يشكلون وزناً علمياً أمام إنجازات العرب والمسلمين وأقروا بأهميتها ودورها الحاسم في النهضة الأوروبية الحديثة.

المزاعم المشبوهة

فلئن قال رينين بقصور العقل السامي، وعلى وجه الخصوص العقلية الإسلامية، عن العطاء الفلسفي الإبداعي – ولئن زعم لابيه أن الذات العربيّة مرتبطة بالماضي ولا تتّجه نحو الحاضر والمستقبل قاصداً أن ينكر على العقل العربي كل قدرة على الإسهام في بناء الحضارة الإنسانية بوصفها حضارة مستقبلية لأنها في تطوّر دائم – ولئن وسم غوتييه العقلية العربية بالعقلية الصحراوية وأنها عقلية بعيدة عن الوحدة والتناسق بخلاف الفكر الآري . . فإن الذين دحضوا هذه الإدعاءات والتصورات المليئة بالمغالطة، لم يكونوا من أقطاب الفكر العربي والإسلامي وحسب، بل إن عدداً غير يسير منهم يمثل نخبة متألقة من العلماء الغربيين. ونحن نجتزئ بعض ما ذهب إليه هؤلاء لنصيب غرضين في آن واحد: نسجل في الإصابة الأولى نقداً منطقياً للمزاعم المشبوهة التي حاولت النيل من أهمية الثقافة الإسلامية والعربية، لا سيّما أن أصحاب الردّ من مشاهير الفكر الغربي لا العربي، ومن شأن ذلك أن يزيد في قيمة العقلية العربية والإسلامية وأن يعززهما في مضمار الفكر الإنساني. وفي الثانية نبسط أحكاماً صادقة بعيدة عن العصبية والأهواء. وفيما يلي طائفة من هذه الشواهد التي تؤكد مآثر العلماء العرب، وتكشف في الوقت نفسه عن إنجازات الممثلين للفكر الإسلامي.

إسهام العرب في التطور

- يؤيد كارّادوفو رأي سارطون المعظّم لإسهام العرب في التطور وهو يقرّ بأنهم المعلّمون الكبار في العلم. إنّه يقول بأن هؤلاء المعلمين كانوا أمناء على التراث اليوناني والروماني، وأن أمانتهم تتجلّى في ثلاثة ظواهر بارزة: إتقانهم لجوهر هذا التراث وتحسينه بالتصويب والتنمية، وتسليمه للعصور الحديثة.

- وعلى نجو مماثل يقرّظ نيكلسون مكتشفات العرب العلمية، معتبراً المكتشفات الحاضرة ليست ذات شأن بالقياس لما يدين به العالم للروّاد العرب. فهم على حدّ تعبيره مشاعل وضاءة وسط ديجور القرون الوسطى وظلمتها الواسعة . . وخاصة في المجتمع الأوروبي.

- ولم تخرج نظرة “بروكلمان” و”ماكس مايرهوف” و”براون” و”كامبل” و”غاريسون” و”داربر” و”رينالدي” و”سيديو”، عن هذا الإطار – لا بالنسبة لحقل معيّن من حقول المعرفة العلمية بل بالنسبة لشتّى الميادين. فالعرب بإعتراف “وايدمان” أكبّوا على التراث اليوناني ونظرياته فأدركوا جوهرها وسبروا غورها وأفادوا منها، لكنّهم لم يقفوا عند حدودها بل استحدثوا الجديد من النظريات واستنبطوا الكثير من الحقائق ولم تكن هذه المعطيات والجهود أقل شأناً من مكتشفات فاراداي ونيوتن ورنتجن.

الموقف الواحد

ومن واجبنا أن نخلص بعد هذا التناظر بين إتجاهين متباينين حول العقل العربي والفكر الذي احتضنه الإسلام، والذي انتهى بنا إلى ما يشبه الموقف الواحد الذي أجمعت أطرافه على علو كعب العرب والمسلمين في تراثهم الفكري والعلمي . . . من واجبنا أن نتتبع ينابيع هذا التراث ونمهّد السبيل لأبناء الضاد والمعجبين بثقافة هذه الأمة، لكي يعوا هذه الحقائق العلمية ويلمسوا سمات النبوغ وأمارات العبقرية فيها. وبهذا نحقق أموراً جليلة: في طليعتها ترسيخ الإيمان بقيمة الحضارة العربية السالفة، الذي بفعله في نفوس أجيال الشباب الصاعد نقضي على بذور النيل من أهمية هذا التراث، تلك البذور التي دأب أعداء هذه الحضارة – من شعوبيين وعنصريين وخصوم منعزلين، ومستشرقين عملاء للدخلاء والمستعمرين والمتفرنجين من العرب أنفسهم – على غرسها في نفوس هذا الشباب حتى يتمرّد على تاريخه ويتطاول على أمجاد أجداده وأسلافه، لينساق مخدوعاً واهماً إلى الضياع والغربة. أضف إلى ما تقدم أن مثل هذا الدأب على إخراج هذا التراث نت عتمة الخزائن والأدراج إلى منبلج الضوء والوعي من شأنه أن يحقق التواصل بين الأمس واليوم، وبين منجزات الغابر وطروحات المستقبل. فالأمة التي لا ذاكرة لها – تسترجع بها أيامها الزاهية في تاريخ المدنيّة وعبر الأزمنة الحضارية البعيدة أو القريبة – لن يكون لها عقل مبدع وخيال خلاق، ولن يكتب لها أن تجاري غيرها من الأمم العريقة – الساهرة على آثار نابغيها – في البنيان والعطاء.

النقلة إلى الماضي؟!

لعلّ فيما تقدّم الجواب الذي ينتظره الإنسان العربي الذي يسأل: ولماذا هذه النقلة إلى الماضي، إلى تراث العرب العلمي، بينما تقدّمت العلوم في الحقبة المعاصرة مئات الأشواط بعد النقطة التي توقفت عندها عجلة التطور العلمي العربي؟، لا سيّما أن مثل هذا السؤال يحمل في ثناياه جزءاً من معضلة التفكير السائد في بعض الأوساط، في العالمين العربي والإسلامي، وهي معضلة الإحساس بالتلاشي أمام الإنبهار بالكشف العلمي الغربي. ولو كان هناك وعي قومي أو حضاري في هذه الأوساط، لكان الإحساس بعظمة الإنجازات العلمية الحديثة وهي لم تعد وقفاً على الغرب وحده. . من شأنها أن تثير في الإنسان العربي بدل التهافت والشعور بالعجز، روح التحدّي، ليتمرّد على تخلّفه ويكدح ليعود فيسمو إلى مستوى أسلافه الذين كانوا في ردح من الزمن سادة العالم، لا في السياسة والإدارة وحسب، بل في ميادين العلم المتعدّدة ومختلف وجوه العمران والمدنية. وإذا كان علماء الغرب المنصفون لا يفتأون في دراساتهم وأبحاثهم يقرّون بفضل العرب في خدمة المعارف الإنسانية – وهم يفعلون ذلك إعجاباً وصدقاً لا رياء وزلفى – فحرّي بمن لا يسعه الهروب أو التنكّر لانتمائه أن يجد في التراث العربي العريق – موضع الإهتمام ومحور التعظيم في محافل أوروبا والعالم الفكرية والعلمية- السبيل إلى النهوض من السبات الذي طال أمده، والتطاول على الركود الذي أصاب النفوس والألباب بلوثة العفن حتى غدت سباخاً لا تُعمر وأمواهاً أسنة لا تنبت إلا الطحالب.