يوميَّات بلا أَيَّام

“يوميات بلا أيام “كتاب جديد صدر حديثًا للدكتور جوزف صايغ عن دار نلسن. تنفرد Aleph-Lam بنشر فصول الكتاب على حلقات. في ما يلي الحلقة الثالثة.

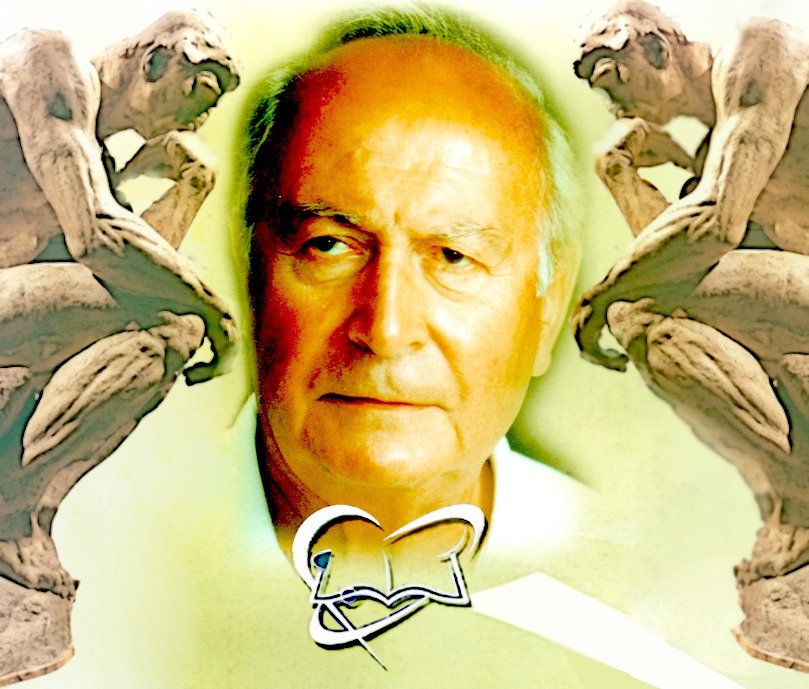

د. جوزف صايغ

“مش مثل كلّ الناس”

كانت والدتي شديدة الاعتزاز بوالدها ملحم ابراهيم الصايغ بحيث اتّخذتْ منه مرجعاً ومقياساً للسلوك، وللقيم التي بها تقتدي. مع ذلك، قلّماكانت تُسهب في الرواية عنه، فلم أتعرّفه في سوى متفرّقات قليلة من أخباره، منها ما ذكره المؤرخ عيسى اسكندر المعلوف في “دواني القطوف” وفي “تاريخ الأُسَر” من أنّ “ملحم الصايغ قَدِم زحلة من قرية الشوير، واشتُهر بالتقانة والقردحة وصناعة الاسلحة، كما برع في النَّقش الفنّي”. عن والدتي، أنه كان “معيولاً”، يقوم بمسؤولية عائلة كبيرة، منوطة بعنقه، مؤلَّفة من ستة صبيان وثلاث بنات أصغرهنّ والدتي أولغا([1])، فضلاً عن الزوجة، جدّتي رُنْجُس، وشقيقه شكري. كان شكري أحد قلائل أتقنوا الفرنسية إتقاناً أكاديميّاً قبل الانتداب الفرنسي، فكان يقوم بصلة الوصل بين المحترف وبين مصانع السلاح الفرنسية الكبرى، في مدينة سانت إتيان. فكان شكري هو الذي يطّلع على الجديد في تلك الكاتالوغات التاريخية النادرة([2])، وينصُّ الرسائل، ويترجم.

كان بيت جدّي، كما سبق أن ذكرت، ينهض فوق هضبة عالية من هضاب

زحلة الغربية تدعى “المنْطَر” – من المنطرة – وهي مساحة من الكروم يقوم على حراستها ناطور. كان بيتاً كبيراً، عالياً، يُشرف على زحلة من أعلاها، ويقوم في طابقين، كلٌّ منهما مؤلّف من ثلاث غرف واسعة، متحاذية، على طراز البناء اللُّبناني التقليدي. الطابق العلوي تُظلّله، على طوله، عريشة عنب من التُّفَيْفيحي الفخم، تتدلّى عناقيدها مثل ثريّات معلّقات في سماوات الورق الأخضـر، تتشهَّى عيوننا ولا من يجرؤ على قطفها.

أما الطابق الأرضي، فكانت تمتدّ أمامه حديقة جمعت، على صغرها، أشجار الدنيا: لوزة باسقة، وزيتونة فارعة، وتوتة من النوع الهزّاز، ورمّانة كان جلّنارها ياقوتاً ثميناً بين أصابعنا… هذا فضلاً عن الورد الجوري، والأغراس المنوَّعة… قطعة من الجنّة!

*

استقرَّت العائلة في عُلْوةٍ من حارة الراسية. وكان أهل “الحارة”، ذلك الزمن، من الكاثوليك الأقحاح، مثل كل زحلة الخالصة من “شوائب” الغرباء– أي الذين هم من طوائفَأخرى– فلم يستحمل بعض القبضايات وجود عائلة كبيرة من الأرثوذكس النازحين من بلدٍ غريب (قرية الشوير)، فكانت حزازات بين أخوالي وبعض “أُصلاء” الحارة أسفرت عن حادث مؤسف أدّى إلى هجرة فيليب إلى البرازيل، حيث كان شقيقه البكر، عزيز، قد سبقه.

تروي والدتي عن ذلك المنزل فتقول: كان الثوّار السوريون من الدروز، في أثناء ثورة 1925 على الفرنسيين، يأتون من جبل الدروز إلى جدّي لاستصلاح ما تعطّل من أسلحتهم. فكانوا يسيرون ليلاً، ويصلون باكراً قبل الفجر، فينامون على السّطح، تحت العريشة، فتُفاجأ بهم الوالدة، عند صحوتها باكراً، وهم متدثّرون بعباءاتهم، متلثّمون بكوفيّاتهم، يحتضنون بواريدهم المعدَّلة الطويلة، فيتركون ما هو منها في حاجة إلى استصلاح، ويأخذون ما تمّ استصلاحه. هذا المشهد الصباحي للعباءات، والوجوه الملثّمة بالكوفيات، وبواريد المعدّل الطويلة… جميع ذلك كان قد ترك أثراً في مخيّلة الفتاة ترويه اليوم على ولدها، فيشحن خياله بغرائب التصوّرات.

تستطرد: كان لا بدّ أن يبلغ خبر الجدّ الوالي العثماني، فاستدعاه، بأمر من الآستانة، إلى إسطمبول، “فَدَبَّتْ جدتي الوْلي”، ولبست السواد، وقيل “سُرْكِلَ” ملحم الصايغ إلى عند السلطان، ولن يعود حيّاً. لكنّ الجدّ، خلافاً للتوقّع، عاد حيّاً؛ بل مُكرَّماً، مزوَّداً ببعض الهدايا (ما زلتُ إلى اليوم أَحتفظ ببعضها)، وبعَرْض – أو أمر؟ – للانتقال مع العائلة إلى إسطمبول ليتولَّى عملاً مسؤولاً في مصانع سلاح السلطان عبد الحميد. على أن جميع ذلك كان مشـروطاً باعتناق الإسلام. لكنّ التغيّرات التي تسارعت عام 1918 غيَّرت الأوضاع، ونُصِّبَ فيصل ملكاً على بلاد الشام. هذه المرة جاء العَرْضُ من قبل سلطات الملك إلى الجد للانتقال إلى دمشق، وتولي مسؤولية في مصانع السلاح، أو الطّبخانا. لم يكن العرض مشروطاً، فانتقلت العائلة بكاملها إلى دمشق. وصادف أن أسرة عيسى إسكندر المعلوف كانت يومها تقيم في دمشق، فتعارفت الأسرتان، وكان لدى الوالدة بعض الطرائف تتندَّر بها عنشفيق ورياض…

مثل هذه الذكريات عن الجَدّ تركت في نفس الوالدة، ولدى أخوتها، بخاصة شقيقتها الكبرى روز، اعتزازاً يُداني العنجهيّة. فكانت والدتي، كلما أتيتُ ما لا تراه لائقاً، أو يخالف قاعدة من قواعد السلوك، أو ما يُزعلها، توبِّخُني بقولها: “يا إبني، هدا ما بيليق فينا. نحن مش متل كل الناس!” فكنت أرضخ لتلك الحجّة الدامغة دون أن أفهم لماذا “نحن مش متل كل الناس”، وبماذا نختلف عنهم، أو نمتاز به عليهم. لكنّ التكرار يفعل فعله، واللاّوعي يصنع وَعْياً، بل شعوراً بالامتياز ولو غيرَ واعٍ. هكذا كنت أتجنَّب معاشرة “مين ما كان”، فأختار رفاقي، بالسَّليقة، من المختارين. فكنّا قلّةً من ثلاثة إلى خمسة بالأكثر، منعزلين عن الآخرين، تنظر إلينا زُمَرُ الرفاق نظرة جفاء، إليَّ بالأخصّ، حتى لكادت الأمور تتطوّر إلى ما لا يُحمَد([3]).

بالمختصر، كنّا عائلة فقيرة بعقليَّة أرستقراطية. ولم أتحرَّرْ من هذه الوراثة.

*

قلَّة قليلة من المتموّلين في زحلة كانت تملك سيارة خاصةً، “بريفه”، ولم يكن في “الحارة”،التي “أدْ البرازيل”، غير هاتف عمومي واحد في دكّانة الشيخ خَلَف. ولم يكن لنا إلا نافذة وحيدة نطلّ منها على العالم: السينما. وهذه كانت ممنوعة علينا لأنها “خلاعيّة تفسد الأخلاق”، على حدّ تعبير الرئيس المحترم أيوب فلُّوح. فكان المسؤولون يبثّون علينا الرقباء ليسجّلوا أسماء من تسوّل لهم النّفْس دخول السينما أيام العطل، فيعاقبون.

أما مدرسة ذاك الزمن، فأخبارها أخبار…

تقشُّف في قاعات التعليم، وعقوبات تتراوح بين القضيب، والكرباج، والتركيع، وقبُّوع الشيطان، كي يبدو التلميذ مَضحَكةً للآخرين؛ ناهيك بـ”الزَّرْب” يوم الأحد من دون طعام، فضلاً عن “المربّين” القادمين من حوران لتهذيبنا، وتَمْديننا. كان الخوف من القصاص وسيلةَ التعليم – والتربية! بكلمة: كانت مدرسة “اللّحم للمعلِّم، والعظم للأهل”. أما التلميذ، فذبيحة على مذبح العِلم.

لم تكن هناك، أيام الشتاء، تدفئة، لا عامة، ولا خاصة. كان الاتكال، في ذلك، على “الصوبيا”، وهي كناية عن “بابور” من مادّة الفونت، يوقدون فيه الفحم الحجري، أو الحطب… لكنْ، لا هذا ولا ذاك كان يشتعل أيام البرد والزمهرير، فنصرف وقت الدرس في مكافحة الدّخان المتصاعد، خانقاً، مُحدثاً هَمْرَجةً في الصفّ، وفوضى. كان صقيع أقدامنا يمنعنا عن التفكير، ومتابعة شرح المعلم. ولم تكن جوارب الصوف الخام، التي كانت الأمهات يغزلن خيوطها الخشنة على المغازل الخشبية، ويَحِكْنها قطعة قطعة باليد، كافيةً لِتَقي أقدامنا الصّقيع. بالعكس، كانت خشونتها تتأكّل أقدامنا بدلاً من أن تُبعد عنا الرشوحات والعطاس، الذي غالباً ما كنّا نبالغ فيه نكرزةً للمعلّم، ورسالةً إلى المسؤولين.

لكنّ البريد بيننا وبينهم كان مُعطَّلاً.

كان التعليم، مادةً وأسلوباً، أشبه بما كان عليه في مدرسة آخر القرن التاسع عشر، وكنا منتصف القرن العشرين. أهم المواد كانت مادّة الأدب العربي. سائر المواد كانت بالفرنسية. العلوم شبه مفقودة، ومثلها الثقافة العامة. أمّا الأساتذة، الذين، بحكم سنّهم، كانوا قد تتلمذوا وتعلّموا بداية القرن، فقد كان ضمير المهنة حيّاً في ضمائرهم. معظمهم كانوا أكفاء، مخلصين، مؤمنين بالواجب، جعلوا من التعليم ترهّباً في المهمة، ومن المهنة رسالة ثقافية، ومن الثقافة شعوراً وطنياً وأخلاقياً. (https://clearskiesmeadery.co) إهتمامهم بنا، نحن التلاميذ، كان تعبيراً عن ايمانهم بعملهم، وهو إيمان فُقد اليوم حتّى في مدارس فرنسا الاشتراكية، في القرن الحادي والعشرين. رحمهم الله جميعاً، وشكراً لهم على تلك المناقبية التي تميّزوا بها. أنطوان الهْنُود، أستاذ اللُّغة العربية؛ فريد نجيم، للغة الفرنسية قبل البكلوريا؛ڤكتورالمغبغب للإنكليزية؛ بشارة سلموني، النظارة العامة والرياضة البدنية، والنموذج الحيّ للنظام والاستقامة، توفاه المرض باكراً وكان أسفنا عليه كبيراً. إلى اليوم، ما زلت، مع رفاق الدراسة، نمارس تمارين الرياضة البدنية التي علّمَنا إياها ذلك الزمن، ونترحّم عليه.

من الأساتذة الطرفاء السيد جوردان، يونانيُّ الأصل، متخصّص بالتاريخ، وذو ذاكرة قياسية متفوّقة تمكّنه من سرد رواية فرسان ألكسندر دوماس الثلاثة، حرفياً، بحذافيرها، على مدى أيام دون أن يتلعثم بتاريخ، أو يتعثّر أمام تفاصيل. في صفَّي البكلوريا حظينا، بالفرنسية، بأستاذ فرنسـي صميم، من منطقة النورماندي، هو السيد موران Morin. كان يحبّ الخمر، والطعام المميّز، يختار موادَّه بنفسه، وينجز ولائم منفردة هو مدعوُّها الوحيد. كان بديناً، تشوب وجهه حمرةُ الشرِّيبة. وكان ظريفاً، دائم الابتسام، بارع النكتة، سريع البديهة، مولجاً بأطرف الموادّ، وأحبُّها إلينا: المسرح الكلاسيكي الفرنسي. أما الآباء فكان منهم الصديق الأب جورج النعمان، إلى عدد من الرهبان أمثال أغناطيوس فرح، إينياس سركيس، جيروم غيث، أغابيوس سماحة، وأخيراً وأوّلاً البونا لوقا. البونا لوقا كان طريفاً ظريفاً بارعاً بسرد حكايات لا تركب على قوس. وقد وصفته، آخر سنة من سني البكلوريا، بهذه الابيات:

وإليكَ لوقا بالأناقة سيّدٌ يأتيك كالرَّهوان في فشخاتِهِ

في رأسه من كلِّ فنٍّ قِصّةٌ هو سندباد البحر في رحلاتِهِ

يمشي بعربدةٍ، كفاتح بلدةٍ أو قائدٍ قد عاد من غزواتِهِ!

*

عندما أستعيد اليوم الزمنَ الأول من حيث انطلقتُ… شيء لا يُصدَّق! لقد استنرتُ، في دروسي الابتدائية، بقنديل الكاز، واليوم أستنير بالكهرباء النوويَّة. لم يكن في كل حارة الراسية حيث نقيم – أواخر الثلاثينات – غير جهاز راديو واحد عند العمّ الياس أيوب الصايغ – فكان السمِّيعة “النازيون” يتَحَوْكَمون حوله، بدايةَ الحرب العالمية، ليستمعوا، رغم التشويش، إلى صوت يونس البحري المسموع بالكاد يحيِّيهم من برلين، معلناً انتصارات الفوهرر الصاعقة، فيتلقَّونها كأنها انتصاراتهم الشخصية.

الغَزَّاوي، مذيع لندن، لم يكن له زبائن في زحلة.الزحالنة كانوا مع الأقوى، فضلاً عن كون الفرنسيين، الذين ما زالوا في قاعدة ريّاق، كانوا حلفاء الرايخ الثّالث.

*