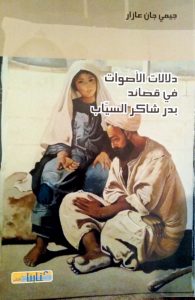

جماليّات النقد الشعري في كتاب جيمي عازار”دلالات الأصوات في قصائد بدر شاكر السَّياب”

حسام محيي الدين

ألحَقُّ، أنَّ الدكتورة جيمي جان عازار قدِ انطلقتْ في كتابها “دلالاتُ الأصوات في قصائد بدر شاكر السيّاب” الصّادر عن دار “كِتابُنا للنشر” في بيروت 2018، مِنْ جماليّةٍ مُهمّةٍ جداً في نَقْدِ الشِّعر العربي قلَّما يجري الالتفاتُ اليها كدراسةٍ قائمة بذاتها فيما يُتَناوَلُ مِنْه، ألا وهيَ تشكيلاتُ الصّوائت في الموروث الشعبي وعلاقتها بالقصيدة العربية إذا ما تَتَبَّعْنا الخط البياني لتلك العلاقة بحثاً ودراسةً منذُ بداياتها في القرن الثاني الهجري معَ الثالوث اللُّغوي العربي الشهير الخليل بن أحمد، وسيبويه، وابن جنّي، الذين كانوا رواد علمِ الأصوات في لغةِ العرب والذين اهتموا بالدراسات الصوتية في كُتُبِهِم اللغوية من خلال إيضاح الدلالة الصوتية لكل تمثيلٍ أو تشكيلٍ ناطقٍ وحَيّ لحركاتِ الانسان والحيوان والاشياء، وهو ما عُرِفَ عندَ ابن جنّي بنظرية ” إمساس الحروف أشباه المعاني ” لتصبح بذلك مهمةُ الصوت – بما هو مجموعةُ أحرُف – هي التعبيرُ دلالياً عنِ المعنى ورَفْدِه كنَسَقٍ فنّي مُتَّصل بالحدَث ينهضُ بإبداعيةِ القصيدة من جهة، وكًمُسَوّغٍ حَتْميّ للتأثير في المُتلقّي منْ جهةٍ تالية.

تجربة السيّاب الشعرية

مِنْ هنا تنفعلُ د. عازار نقدياً مع اكتمالِ التجربة الشعرية للسّياب بمنطقيةٍ مُطّرِدة منذُ السَّطر الأول للكتاب فتكشفُ لنا أولاً عنِ النشاطِ اللُّغوي الذي يَتَأزَّرُ به الشاعرُ باحتفائه بالمعجم الشعبي كموروثٍ مُنبثق من واقعه، لهُ إحساسهُ الخاص الذي يُجوّفُ بإمتاعٍ في تجربته الشعرية، وثانياً عن الدّور الايقاعي والجمالي لكُلِّ تشكيلٍ صوتي في تراكيبِ ذلك المُعجم كصيغةٍ فنية قائمة بذاتها، إستَثْمرَها في مروحةِ قوافيه بأنماطها المتنوعة، وفي مفرداتهِ بتلاوينها الوليدة المُمتِعة، توظيفاً ناجحاً يكشفُ مكنوناتِ الالتزام بالحاضنة الشعبية والوطنية فالعربية وهوَ ما لاقَتْهُ عازار في تأكيدها أنَّ “للثقافة الشعبية علاقة وثيقة بالنهضّة العربية” وأنَّ “عالَمَ الاصوات مُتحوِّلٌ ينقلُ دلالاتٍ ورموزاً بحسبِ الوضع الراهن” وبأنَّهُ يجبْ أنْ نتنبَّهَ لرصدِ الظاهرة الصوتية كضرورةٍ نقدية في درسِ أيّ نصٍّ أدبي إبداعي بموضوعية وعلمية لا تقلُّ أهميةً عنِ القراءات الاخرى التي نتناولُ فيها تلكَ النصوص وتوكيداً لجدوى رَصْدِ القيمةِ المُطْلَقَة للصّوت بعدَ الانتهاء مِنْ كتابةِ القصيدة بالطبع.

وإذا ما تَتَبَّعنا العناصرَ الصوتية في كتابها نجدُ أنها توَزَّعَتْ خمسةَ أشكال:

أصواتُ الانسان: الخارجية منها كمُناغاة الأمّ، إلى الغمْغَمة (وهي صوتُ الرضيع على ثدي أمه) إلى وقْعِ الخطى في الليل أو ما يُسمَّى “الكَدَمَة” باللُّغة العراقية المحكية، إلى حركةِ قُماشةِ العَباءَة. والداخلية كخَفَقان القلب، وحركة النَّفَس صعوداً وهبوطا، واللُّهاث والغمْغَمة (صوتُ الغريق تحتَ الماء). (https://northeastohiogastro.com) ثُمَّ أصواتُ الحيوانات: كحفيفِ أجنحة العصافير أو تغريدها، وصرير الجنادب، زئير الأسد، وحتى جرَس القطيع. فإلى أصوات الطّبيعة: كعصْفِ الريح وزئيرِ العواصف وخريرِ الماء، وليسَ آخرَها حفيف أوراق النخيل في موسيقاها، التي تعتبرُها عازار الأولى في هذا العالم! وصولاً الى أصوات الأشياء والآلات: المِعْول ورنينه حينَ يصطدمُ بالأرض، صفيرُ القطار، صوتُ الزورق أو “الشختور”. واخيراً أصوات الموسيقى: المزمار والقيثارة السومرية والناي والشّبابة والدّربكة والطّبل والدّف إلى النغمات بحد ذاتها والتي هي من تراث العراق الغني جداً بأغانيه الشعبية وموسيقاه الأصيلة كالمقام العراقي وألحان الأعراس وأغنيات الأمّ والأطفال إلى أغاني الريف وحتى النُّواح الذي يرفلُ بالوجدانية والاحساس.

ظاهرةٌ فنيّة

وإذْ تُقدِّمُ الدكتورة عازار للمكتبة العربية طرحاً قلَّ تناوله في الشِّعْرِ العربي كدراسةٍ قائمةٍ بذاتها ومعَ السيّاب تحديداً، فهيَ تعتبرُ أنَّ الحديثَ عنِ الأصوات التي تنبعُ منَ الحاضنةِ الشعبية عاداتٍ وتراثاً ليستْ أدواتٍ أو صِيَغاً تعبيرية تخدمُ النّص الشعري فحَسْب، بلْ هيَ ظاهرةٌ فنيّة يتلازمُ فيها تفاعلُ الأصوات معَ التّجربة الشّعرية بما يؤدي إلى ولادةِ القصيدة بمستَوَيَيْها البَصري والسّمعي في آنٍ واحد في خيالِ القارىء والسامع معاً، وفي ذلك، ابتعدتْ د. عازار عنِ المِعيارية أمامَ الموضوعية في متنِ الكتاب، فَلَمْ تُقَرِّر عرفاً ولا نظاماً مفترضاً قائماً بذاته –ويجِبُ تبنِّيه- للعلاقة بينَ الدلالة الصوتية والمحتوى الشعري، وإنَّما أكَّدَتْ أنَّهُ بالإمكان تكوينُ علاقةٍ ما بينهما تمنحُ إضافةً مُستَحقّة لقُدرة الشاعرِ على استيحاءِ وتوظيفِ الحركة الصوتية مِنْ حوْلِه. وهنا يُحسَبُ للكاتبة أنَّها غاصتْ على اكتناهِ العلاقة الخَفيّة بينَ التّشكيلاتِ الصوتية والحالة الشعرية، وهو أمرٌ بالغُ الصعوبة إذا ما اكتَشَفْنا بعدَ بحثٍ طويل أنَّ مسألةَ التمثيل الصوتي في الشِّعر هي ظاهرة غاية في التعقيد بحثاً ودراسة تتداخل فيه المصطلحات والمفاهيم بين علاقة المعنى بالصوت كحرف، وعلاقته به كحركة ولما تقتضيه من دراسة ظواهر اخرى معها تتناول مناحي تجربة الشاعر كسَلَّة واحدة مُتكاملة تُشكلُ أمداءً واسعةً تتلاءمُ بصورةٍ او بأُخرى مع الحيِّز النفسي والشعوري للقصيدة السَّيابيّة المشغولةِ برومانسية فارهة تنتسبُ إلى المجاز التخييلي في استيحائها كل تلك الاصوات التي نبتتْ من الطقوس الشعبية الآنِيَّة والسّابِقة في المُجتمع العراقي.

أكاديمية عالِية

ومنْ هنا تعاملتْ عازار بديناميّة معَ أصواتِ الكائنات والأشياء كما مارسها السياب كَمُكوِّنٍ حيويّ سلسِ التَّدَفُق في شِعرهِ، فَحَفَرَتْ فيه بانفعاليةٍ خصبة، وشكَّلتْ شحنةً ايقاعية مُتلازمة معَ أبعادِ البُؤرة النفسية التي انطلق منها حضورُهُ الابداعي في الشعر العربي، كما أنها صدرتْ في بَحثِها عنْ مُنْجَزٍ غايةٍ في الدِّقة أكّدتْ فيهِ أنَّ التفاعلَ معَ الصَّوائتِ كموروثٍ شعبيّ إنَّما هوَ سلوكٌ بشريّ يرتبطُ بالانسان منذُ وُجِد على هذه الغبراء سواءً كانَ فطرياً أو مكتسباً، وهوَ لا ينشأُ مِنْ فراغ وإنَّما هُوَ متأطِّرٌ عفواً في ملَكَةِ الانسان والشاعر تحديداً، لِما لذلك منْ تأثيرٍ في تشكيلِ مباني ومعاني قَصيدِهِ.

في كُلِّ ذلكَ يبقى أنَّ د. عازار تُؤكِّدُ إيحاءً بينَ السُطور وليسَ إشهاراً لِمَنْ يتَتَّبَعُ تطَوُرَ الأفكارِ في كتابها، على تكوينِ الفكرة الأساسية لكتابها بأكاديميةٍ عالِية توسَّلَتْ فيها بالمنهجِ الموضوعاتي لمعالجةِ الاشكالياتِ والمباحث، وتآلفِ أنساقِ المَتْن والحواشي ما يجعلهُ دراسةً نظريةً وتحقيقيّة في آنٍ معاً، ومرجعاً نقْدِياً آكَدُ وأجدى فائدةً للباحثين والمُهْتمّين دارسي السّياب والأدب العراقي .