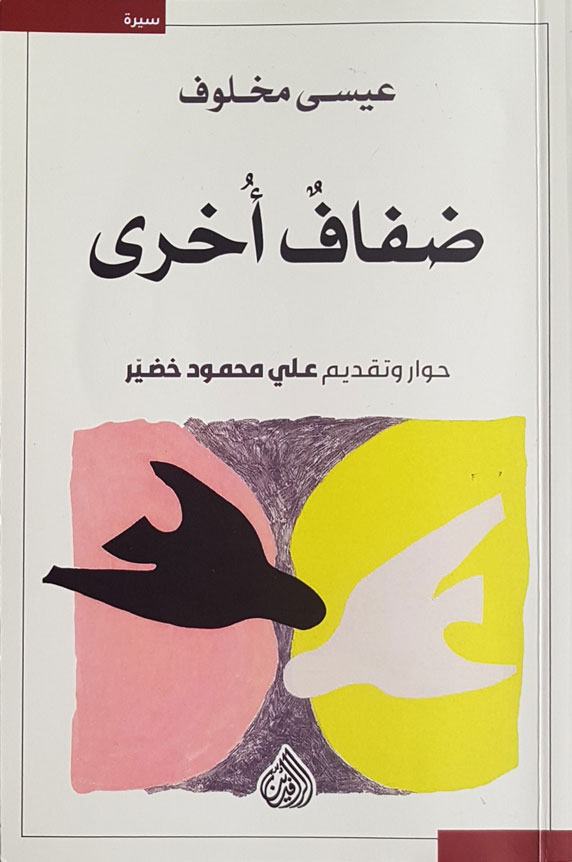

عيسى مخلوف في مهبِّ الضفاف الأخرى

سلمان زين الدين

حين غادر الطّالب عيسى مخلوف لبنان إلى فنزويلاّ، في العام 1975، بضعة أسابيع ريثما تنتهي الحرب، لم يكن يعلم أنّها ستمتدّ إلى بضعة عقود، وأنّ الطّالب الصّغير سيصبح كاتباً كبيراً، وأنّ كاراكاس ستكون نقطة انطلاقٍ إلى عواصم أخرى، وأنّ الحرب، في الوطن الصّغير وعليه، ستستمرُّ بأشكال مختلفة إلى ما شاء الله. ولم يكن يعلم أنّ قول سان جون بيرس: “موعودةٌ أقدارُنا بهذا الهبوب الآتي من ضفافٍ أخرى” الذي يستلّ منه عنوان كتابه “ضفاف أخرى”، ويُصَدّره به، سينطبق على سيرته الذاتية التي يتناولها الكتاب، تلك الممتدّة بين المغادرة والوصول، بالمعنيَيْن الجغرافي والزمني، والمتقاطعة مع سيرة العالم حوله، والمنطبعة بالطابع الثقافي، الأمر الذي يعبّر عنه مخلوف بالقول: “سيرتي الذاتية هي سيرة الكتب التي قرأتها وأطلقت سراح فكري ومخيّلتي، والموسيقى التي سمعتها وتركت أثرها في نفسي، والأعمال الفنِّيَّة التي رأيتها وأدهشتني، والأسفار التي قمْتُ بها في الجغرافيا وداخل الذات، وكذلك مرافقتي شروق الشمس وغروبها، سنةً بعد سنة” (ص 237).

وإذا كانت سيرة مخلوف، في المضمون، هي سيرة ثقافية، فإنّها، في الشكل، سيرة حِوارية. تقوم على ثنائية المؤلِّف المتمظهرة في طَرَفَيِ الحوار. (www.disabilityhelpcenter.org) ولعلّ هذا ما يُميِّزها عن السِّير الذاتيّة الأخرى التي تقوم على أحاديّة المؤلِّف المتمظهرة في طَرَفٍ واحدٍ هو صاحب السيرة. وبذلك، تكون “ضفاف أخرى” سيرةً ذاتيّةً في إطارٍ حِواري. طَرَفاهُ: سائلٌ يطرح الأسئلة، ومجيبٌ يقدّم الأجوبة. على أنّ مثل هذا الشكل السِّيَري يتحكّم السّائل فيه بمجرى الحوار، فيوجّهه الوجهة التي يريد.

أسئلة هادفة

السّائل في “ضفاف أخرى” هو الشاعر العراقي علي محمود خضيّر، والمجيب هو الشاعر والكاتب اللبناني عيسى مخلوف. وبذلك، نكون أمام مؤلِّفَيْنِ اثنَيْنِ لكتابٍ واحد؛ أحدهما يؤلّف الأسئلة، والآخر يؤلّف الأجوبة. على أنّ ما يَشُدُّ المحاوِر إلى المحاوَر هو الاهتمام المشترَك بكتابة الشعر، والهمّ الثقافي، والتوق إلى المعرفة. لذلك، ينخرط في حوارٍ معه، تعود فكرته إلى العام 2018، ويستمرّ لأكثرَ من سنتَيْن اثنتَيْن، يسأله خلالها مائتَيْنِ وسبعةً وثلاثين سؤالاً، تشغل اثني عشر فصلاً من الكتاب، يطرحها بخلفيّة معرفيّة، فلا ينزلق إلى مزالق السّجال وادّعاء التكافؤ والاستعراض المعرفي ممّا يسقط فيها كثيرون، ويترواح طول السّؤال الواحد منها بين بضع كلمات، في الحدِّ الأدنى، ونصف صفحة، في الحدِّ الأقصى، من حيث الشكل، وتتوزّع على موضوعات كثيرة يطغى فيها الهمّ الثقافي على ما عداه، من حيث المضون. وهي أسئلة تعكِس سَعة اطّلاع السائل، وحُسْنَ متابعته، ودقّة إلمامه بموضوعه. وتنطلق من الخاص إلى العامّ أو من العالم إلى الذات. وتراعي التدرّج صُعُودًا أو نزولاً. وبالتالي، هي أسئلة هادفة وليست مجّانيّة.

أجوبة متنوّعة

في المقابل، يُقَدِّم مخلوف مائتَيْنِ وسبعةً وثلاثين جوابًا، بعضُها أقصرُ من السؤال، وبعضُها الآخر يمتدّ لبضع صفحات، في الشَّكل. تتناول الأجوبة محطّاتٍ مختلفة من حياة الشاعر التي هبّت عليها رياحٌ آتية من الضّفاف الأخرى، في المضمون. وتعكس عمق تجربة المجيب، وسَعة ثقافته، ونقديّة عقله، وإنسانيّة فكره، وانتماءه إلى العالم الأوسع. وكثيرًا ما تتضمّن مقاطع من نتاجه الأدبي، تشي بأن الجواب لم يكن مباشرًا، بل جرى إعداده بدقّة، وفي هذا احترامٌ للذات والآخر. وقد تشتمل على مقتبسات من آخرين تعكس تعدّد مرجعيّاته الثقافية. وقد تنطوي على ومضات مبتكرة تنمّ عن الجِدة والإبداع. وقد تستند إلى شهادات عِيان تعزّز صحّتها.

كثيرةٌ هي المحطّات التي يتوقّف عندها مخلوف في سيرته الذاتية الحوارية؛ وإذا كان المقام يحول دون تفصيل القول فيها جميعها، فَحَسْبُنا التوقّف عند اثنتَيْن منها: المحطّة اللبنانية التي يتشكّل خلالها الكاتب جسديًّا وعاطفيًّا، والمحطّة الباريسية التي يتشكّل فيها عقليًّا وفكريًّا.

المحطّة اللبنانية

في المحطّة الأولى، نتعرّف إلى طفولة مخلوف، ونشأته في أسرة زغرتاويّة حانية، في ظلِّ أمٍّ “تعيش فيضًا من الحب يتدفّق كشلاّل”، وأبٍ هو مجرّد ظلٍّ لها. ونتعرّف إلى اصطدامه المبكّر بالموت، ففي التاسعة من عمره، يفقد أخاه الأكبر، ما يشكّل لحظة مفصلية في طفولته تترك أثرها على مراحل حياته الأخرى. ولعلّ تأثيرها الأكبر كان على الأمّ التي يتحوّل حبُّها لأبنائها إلى تَعَلُّقٍ مَرَضِيٍّ بهم، يجد أجمل تعبيراته، حين يعود ابنها من باريس كلّ سنة، فـ”كانت تخرج صباحًا إلى الحديقة وتلاحق العصافير من غصن إلى آخر، بشالها الباريسي الملوّن الشَّفيف، وهي تتوسَّل إليها أن تبتعد حتى لا توقظ ابنها الدائم” (ص 25). ولعل هذا التصرّف الذي يمثِّل الأمومة في أرقى تجلّياتها هو أحد مصادر مخلوف الشعرية الأولى.

في هذه المحطّة أيضًا، نقع على الأُولَيَات في حياة مخلوف، فنتعرّف إلى مدرسته الأولى (راهبات المحبّة في زغرتا)، قراءاته الأولى (حكايات ألف ليلة وليلة،الأمير الصغير، مغامرات أليس في بلاد العجائب)، قصيدته الأولى التي كتبها في نهاية المرحلة الابتدائية (أنا في سماء الشِّعر)، الجريدة الأولى التي نشرت نصوصه (ملحق النهار الأسبوعي)، المنحوتة الفنّيّة الأولى التي بهرته (جبل إهدن)، الرسوم الأولى التى رآها (جداريّات كنيسة مار يوحنّا المعمدان في زغرتا لصليبا الدويهي)، وغيرها. ولا ريبَ في أنّ لهذه الأُولَيَات دورها في تشكيل شخصيّة الكاتب، وتحديد خِياراته في الحياة، إلى حدٍّ كبير.

المحطّة الفرنسية

في المحطّة الثانية الفرنسية، نتعرّف إلى مخلوف في أَوْجِ تَحَقُّقِهِ دارسًا ومُدرّسًا وكاتبًا وشاعرًا ومفكّرًا ومنفتحًا على ثقافات العالم. فباريس هي المكان الذي وجد نفسه فيه، والمنهل الذي نهل منه، والشُّرفة التي أطلَّ منها على العالم. وهو يعترف بفضلها عليه بالقول: “هذه المدينة أعطتني الكثير ونهلْتُ منها في مجالات وحقول كثيرة. فيها درَسْتُ وعلَّمْتُ والتقيْتُ أشخاصًا من جنسيّات مختلفة ترك بعضهم صدًى عميقًا في نفسي” (ص 236). وهذه المحطّة تمثِّل الذُّروة في سيرة عيسى مخلوف الثقافية؛ يصطدم فيها بالثقافة العالمية، يعمل في الصحافة المكتوبة والمسموعة، يلتقي بكبار المثقّفين الفرنسيّين والعرب، يتقرّى المعالم الحضارية للمدينة، فتدخل في نسيجه الوجداني والثقافي.

بالانتقال من التعميم إلى التحديد، في باريس ينال مخلوف شهادة الدكتوراه في علوم الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، يكتب في “النهار العربي والدولي”، ويُشرف على القسم الثقافي في مجلة “اليوم السّابع”، ويعمل في “إذاعة الشرق”، ويشارك في تأسيس مجلّة “كونفلويانس بويتيك” الشعرية الفرنسيّة. وفيها ينخرط في علاقات مختلفة مع كبار في حقول اهتمامهم. نذكر منهم : أنسي الحاج، أدونيس، صلاح ستيتيّة، شفيق عبّود، إدوارد سعيد، جورج شحادة، محمد أركون، عبد اللطيف اللعبي، عبد الرحمن الباشا، محمد درويش، إيتيل عدنان، وجمال الدين بن شيخ، من العرب. ونذكر: إيلين سيسكو، ألبرتو مورافيا، إيف بونفوا، من غير العرب. وفيها يختلف إلى متحف اللوفر وقوس النصر والشانزيليزيه ونوتردام ومونمارتر وبرج إيفل وغيرها من معالم الدينة الحضارية. ويخرج مخلوف من التجربة الفرنسية بخلاصات كثيرة لا يتّسع المجال لذكرها.

السّيرة والوثيقة

وبعد، إذا كانت السيرة الحِوارية تشغل ثلثي “الضفاف”، فإن الثُلُثَ الأخير يخصّصه المؤلّفان لثلاثة ملاحق؛ يشتمل الأوّل على نصوص ومقالات على صلة بالحوار، ويتناول الثاني وقفات ورسائل، ويحتوي الثالث على رسوم ولوحات واكبت قصائد مخلوف ونصوصه. وبذلك، يُضفي الثُلُثُ الأخير من الكتاب طابَعًا وثائقيًّا عليه، يشكّل قيمةً مضافةً إلى طابَعه السِّيَري، ما يجمع بين متعة السيرة وفائدة الوثيقة، ويجعل الكتاب جديرًا بالقراءة.