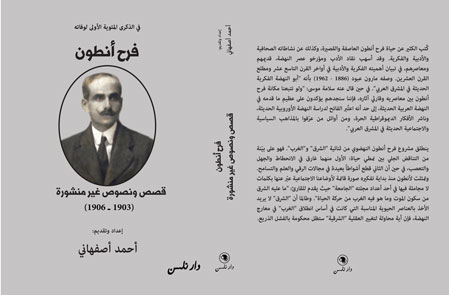

“فرح أنطون قصص ونصوص غير منشورة (1903-1906)”

في الذكرى المئوية الأولى لوفاة المفكّر فرح أنطون، صدر عن دار نلسن في بيروت كتاب “فرح أنطون قصص ونصوص غير منشورة (1903-1906)”، إعداد وتقديم أحمد أصفهاني. في ما يلي المقدمة بقلم أحمد أصفهاني:

صدر كتابي “روز أنطون: كاتبة نهضوية مجهولة” سنة 2018 ليلقي الضوء على امرأة رائدة في الحقل الصحافي المصري والسوري مطلع القرن الماضي. وكان ذلك ضرورياً لأنها، في حياتها وبعد مماتها، عانت من التعتيم في ظل رجلين عملاقين في الفكر والأدب والإعلام: شقيقها فرح أنطون (1874- 1922)، وزوجها نقولا الحداد (1872 – 1954). وقد اعتمدت في دراستي بالدرجة الأولى على أعداد مجلة “السيدات والبنات” في مرحلتها الأولى (الإسكندرية)، ثم مجلة “السيدات والرجال” في مرحلتها الثانية… والأخيرة (القاهرة).

وبينما كنتُ أدقق في محتويات أعداد المرحلة الأولى (1903 – 1906)، تبيّن لي أن فرح أنطون كان المحرر الأبرز في المجلة إذ ساهم بثلاثة مواضيع على الأقل في كل عدد خلال السنة الأولى. ومع أنه لم يوقّع باسمه الصريح، إلا أن إدارة المجلة أوضحت في العدد الأول أن “صاحب الجامعة” (أي فرح) يوقع هكذا (***). وبعد اطلاعي على تلك المساهمات، أدركت أهميتها الكامنة في أمرين أساسيين: أنها تشمل المقال والقصة القصيرة والحوار والترجمات وغالبيتها غير منشورة سابقاً، وأنها جاءت في خضم المعركة الفكرية حول ابن رشد التي نشبت بينه وبين الشيخ محمد عبده (1849 – 1905).

وبمناسبة الذكرى المئوية الأولى لوفاته، وما رافقها من فعاليات ثقافية، يأتي هذا الكتاب كمساهمة متواضعة لاسترجاع نتاج مفكر نهضوي وُصف بأنه “أبو النهضة الفكرية الحرة ورسول الديموقراطية في الشرق العربي. أديب اجتماعي قبل كل شيء، وفي كل شيء، وداعية للأخوة الإنسانية، وصحفي مجدد، وروائي مبدع، ومؤلف مسرحي من الطبقة الأولى، وكاتب سياسي”([1]).

*******

في 15 آذار سنة 1899 أصدر فرح أنطون في مدينة الإسكندرية، مطبوعة “الجامعة العثمانية” لتكون “مجلة سياسية أدبية علمية تهذيبية”، كما جاء في ترويسة الصفحة الأولى من العدد الأول (حُذفت كلمة العثمانية ابتداء من العدد الثالث عشر). ومع أن التقديم الذي كتبه أنطون يوضح رسالة “الجامعة”، إلا أن فقرتين أبرزهما صاحب المجلة تحت اسم المطبوعة والتعريف بغايتها تعطيان صورة أدق للأهداف الأبعد التي رسمت مسار كتاباته النهضوية في مطلع القرن العشرين.

الفقرة الأولى من المفكر الفرنسي جان جاك روسو (1712- 1778): “يكون الرجال كما يريد النساء، فإذا أردتم أن يكونوا عظماء وفضلاء، فعلموا النساء ما هي العظمة والفضيلة”. أما الثانية فهي من السياسي والمفكر الفرنسي جول سيمون (1814- 1896): “ليست وظيفة المدرسة مقصورة على تعليم العلوم فقط، فإن بث الفضيلة والإقدام من أخص وظائف المدرسة”.

وعندما نصل إلى الصفحة الثالثة حيث يعرض أنطون الأبواب الثابتة في المجلة، نجد أن “التربية والتعليم” و”المرأة والعائلة” يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة بعد “باب المقالات”. الأول منهما “يشتمل على أبحاث في طرق التربية العائلية والتربية المدرسية وفي إصلاحهما، وفي المدارس ووظيفتها والمعلمين وواجباتهم وكتب التعليم”. ويقول أنطون عن الثاني: “فتحنا هذا الباب لأديبات الشرق ليبحثن فيه ما يكون فيه صلاح حال المرأة الشرقية، وبنيناه على المبدأ الآتي “أساس الهيئة الاجتماعية الأمة، وأساس الأمة العائلة، وأساس العائلة الأم، أي المرأة”. ففي إصلاح شأن المرأة إصلاح الهيئة الاجتماعية كلها. تعليم البنات، تدبير المنزل، استقلال المرأة”.

أدرك المفكرون النهضويون منذ البداية أن إصلاح المجتمع لا بد وأن يشتمل على ترقية المرأة وتهذيبها وتحسين أوضاعها في الهيئة الاجتماعية. إذ هل يمكن إنهاض المجتمع من “نومه الطويل”، على حد تعبير فرح أنطون، من دون بذل الجهد الكبير لإخراج المرأة من تخلفها وجهلها وعبوديتها؟ وهل يُعقل أن تقتصر خطوات النهوض على الرجل بينما نصفه الآخر المشرف على تربية الجيل الجديد يتخبط في مستنقعات التقاليد البالية؟ وما هي الأساليب المناسبة لترقية أحوال النساء في مجتمع تنظر غالبية رجاله إلى المرأة بوصفها “ناقصة عقل ودين”، وتدعم هذا الرأي مؤسسات دينية وإقطاعية وسياسية مهيمنة على شؤون الناس وشجونهم؟

هذه الأسئلة، وغيرها كثير مما يتفرع عنها، هي التي طرحها مفكرو “عصر النهضة” وكتابها على أنفسهم أولاً وعلى النخب الاجتماعية والثقافية ثانياً، إبتداء من منتصف القرن التاسع عشر حينما تعزز الاحتكاك الجدي بين “الشرق المتخلف” و”الغرب المتقدم”. وقد حاول كل واحد منهم الإدلاء بدلوه في هذا الشأن، بعضهم لم يلامس سوى القشور الخارجية لمعضلة المرأة، وبعضهم الآخر غاص في أعماقها محاولاً اكتشاف المعادلات الاجتماعية الصالحة والكفيلة بترقية المجتمعات الشرقية المختلفة.

فرح أنطون ينتمي إلى الفريق الثاني الذي آمن بشمولية النهضة، وبضرورة التصدي الواضح للمعضلات الاجتماعية. وقد عنى ذلك أن المسائل النسائية الخاصة مثل تعليم المرأة وخروجها إلى العمل والزواج المبكر وإباحة الاختلاط وتحديد الطلاق وتعدد الزوجات وإزالة الحجاب وغيرها… كان متوقعاً لها أن تثير بعض الإشكالات لأن دعاة التنوير المبكر في بلاد الشام كانوا من المسيحيين، وبالتالي توجد حساسية مفرطة جداً في تناول موضوعات يعتبر الآخرون أنها “تمس بأصول الدين”! وهذا ما أوضحه الكاتب المصري سلامة موسى (1887 -1958) بقوله: “لم يستطع يعقوب صرّوف (1852 – 1927) أو فرح أنطون أن يفتحه لي من قبل (أي تحرير المرأة)، فإنهما لم يمسّا هذا الموضوع، أي حرية المرأة، لسبب واضح وهو أنهما مسيحيان. وكانا بالطبع يخشيان أن يُعاب عليهما النقد للعقائد أو التقاليد الإسلامية”([2]).

لكن قاسم أمين (1865 – 1908)، من بين كل المفكرين والكتاب النهضويين في تلك المرحلة المبكرة، كان يمتلك الأدوات والصفات والجرأة التي تؤهله لمواجهة المؤسسات الدينية والاجتماعية التقليدية في مصر والعالم العربي بآراء جذرية ثورية حول أوضاع المرأة. فهو مصري، مسلم، قانوني، مثقف بالآداب العربية والفرنسية، وله إلمام واسع بالفنون الجميلة من موسيقى ورسم… وسبق له أن أصدر سنة 1894 كتاب “مصريون” يدافع فيه عن الشعب المصري في وجه انتقادات أجنبية، ثم كتاب “أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ” (سنة 1898) لمناقشة بعض المظاهر الاجتماعية في البلاد. وإنطلاقاً من ذلك كله، فإن أحداً في مصر لا يمكنه أن يشكك في دينه وفي وطنيته!

ثم جاءت المفاجأة التي هزّت المجتمع المصري على كل المستويات. ففي سنة 1899 أصدر قاسم أمين كتاب “تحرير المرأة”، وهو عنوان صادم يحمل قراراً بالتحدي من خلال ثلاثة موضوعات مترابطة: تربية المرأة وتعليمها، حجابها ووظيفته الاجتماعية، المرأة في غمار الأمة. وللمرة الأولى يضع “مفكر مسلم” مسألة الحجاب تحت مجهر النقاش العام ليس من وجهة نظر مدنية فحسب، وإنما من المنظور الإسلامي أيضاً. وقام فرح بتقديم الكتاب إلى قراء “الجامعة” بحماسة واضحة، مُعرّفاً بأبرز محتوياته. وبذلك شُرّعت الأبواب لحوارات صاخبة أحياناً وهادئة احياناً أخرى، كان لها دور حيوي في جعل قضايا المرأة جزءاً أساسياً من أي نشاط نهضوي في مصر وبلاد الشام.

ويتبين لنا من متابعة الكتابات التنويرية المبكرة منذ مطلع القرن التاسع عشر، أن الحركة النسائية في العالم العربي ارتبطت بالمفاهيم الغربية من حيث الاعتقاد بأن تطور المجتمعات الأوروبية هو الذي أوصل المرأة إلى ما هي عليه من تقدم. ولذلك اعتبر مفكرو “عصر النهضة” من السوريين والمصريين أن على الشعوب الشرقية السير في الاتجاه نفسه، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمعات المحلية، وبالتحديد الحساسيات الدينية عند بعض التقليديين المتطرفين.

ويصف سلامة موسى تلك المرحلة بقوله: “وفي السنوات الخمس الأولى من هذا القرن (القرن العشرين) كانت الآفاق السياسية والاجتماعية في المجتمع المصري مقصورة على التيارات الجديدة التي أوجدها الشيخ محمد عبده في ضرورة تعميم الروح العصري في الأزهر، وفي دعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة وإلغاء الحجاب، ثم في تنبيه الرأي العام إلى مكافحة الإنكليز بقلم مصطفى كامل” (1874-1908) ([3]). لكن هذا الرأي غير دقيق تماماً لأنه يتجاهل شخصيات نهضوية أخرى كانت فاعلة آنذاك من أمثال فرح أنطون وشبلي الشميل (1850 -1917) والدكتور خليل سعاده (1857- 1934) وجرجي زيدان (1861 -1914) وغيرهم من النهضويين “الشوام”. ويبدو أن موسى كان يعبّر عن مشاعر سلبية تجاه “الشوام المتمصرين”، وهو الذي يقول فيهم: “الصحفيون غير الوطنيين في مصر يعيشون كالملوك “فوق الأحزاب”. فهم يتمصرون، ولكن تمصرهم لا يحملهم على الغلو في الوطنية. ولذلك فهم يستفيدون من الوطنية المصرية لأنهم يتحامون ما فيها من غلو”([4]).

فرح أنطون و”النهضة”

كُتب الكثير عن حياة فرح أنطون العاصفة والقصيرة، وكذلك عن نشاطاته الصحافية والأدبية والفكرية. وقد أسهب نقاد الأدب ومؤرخو عصر النهضة، قديمهم ومعاصرهم، في تبيان أهميته الفكرية والأدبية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وصفه مارون عبود (1886 – 1962) بأنه “أبو النهضة الفكرية الحديثة في المشرق العربي”. في حين قال عنه سلامة موسى: “ولو تتبعنا مكانة فرح أنطون بين معاصريه وقارئي آثاره، فإننا سنجدهم يؤكدون على عظيم ما قدمه في النهضة العربية الحديثة، إلى حد أنه اعتُبر الفاتح لدراسة النهضة الأوروبية الحديثة، وناشر الأفكار الديموقراطية الحرة، ومن أوائل من عرّفوا بالمذاهب السياسية والاجتماعية الحديثة في المشرق العربي”([5]).

ينطلق مشروع فرح أنطون النهضوي من ثنائية “الشرق” و”الغرب”. فهو على بيّنة من التناقض الجلي بين نمطي حياة: الأول منهما غارق في الانحطاط والجهل والتعصب، في حين أن الثاني قطع أشواطاً بعيدة في مجالات الرقي والعلم والتسامح. وتمثلت لأنطون منذ بداية تفكيره صورة قاتمة لأوضاعنا الاجتماعية عبّر عنها بكلمات لا مجاملة فيها في أحد أعداد مجلته “الجامعة” حيث يقدم للقارئ: “ما عليه الشرق من سكون الموت وما هو فيه الغرب من حركة الحياة”([6]). وطالما أن “الشرق” لا يريد الأخذ بالعناصر الحيوية المناسبة التي كانت في أساس انطلاق “الغرب” في معارج النهضة، فإن أية محاولة لتغيير العقلية “الشرقية” ستظل محكومة بالفشل الذريع.

ورأى أنطون أن مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه هي أن يعمل من أجل تحقيق انتقال جذري سريع من “الحالة الشرقية” إلى “الحالة الغربية”، أي الخروج من وضعية “النوم الطويل” على حد تعبيره. وكما فعل كثيرون من المفكرين والكتاب النهضويين الذين سبقوه أو عاصروه، خصوصاً في سوريا ومصر، نظر أنطون إلى أوضاع المرأة في الشرق بوصفها قضية أساسية في مدماك أي مشروع نهضوي حقيقي. ولذلك اختار عبارة جان جاك روسو المذكورة أعلاه ترويسة للغلاف. وفي سبيل هذه الغاية، وغيرها من الأهداف التنويرية المرتبطة بها، وجّه أنطون جهوده نحو أربعة اتجاهات في ما يتعلق بقضية المرأة:

أولاً، ترجمة الكتب التي تعنى بهذه الناحية، ومن أبرزها كتاب “يقع في أربعمئة صفحة لجول سيمون تحت عنوان “المرأة في القرن العشرين”، وذلك بإذن خاص من المؤلف”([7]). ونُشرت فصول من هذا الكتاب في “الجامعة” سنة 1899، وأعيد نشر أجزاء أخرى في “السيدات والبنات” بين 1903 و1906. ويركز سيمون في كتاباته على قضايا تحرير المرأة ورعاية الأطفال والتربية الاجتماعية وإصلاح التعليم. ويصف مارون عبود فرح بأنه “أديب اجتماعي (…) لم يكتب كلمة تخالف عقيدته”([8]).

ثانياً، تخصيص باب أساسي في “الجامعة” يهتم بأمور المرأة والعائلة.

ثالثاً، تأسيس مجلة نسائية متخصصة تحت عنوان “السيدات والبنات” (1903) كي تحمل أفكاره التنويرية مباشرة إلى الجهة المستهدفة، وقد عهد بأمورها التحريرية إلى شقيقته روز (1882 ـ 1955).

رابعاً، وضع الروايات الفكرية والاجتماعية التي يستطيع من خلالها بث دعوته بأسلوب قصصي شيق. “فأحرى بالروايات أن يكون غرضها السوسيولوجيا أيضاً، أي البحث في حالات المجتمع البشري لترقيته وإنماء قواته النافعة وإفناء قواته المضرة. والروايات بعد الصحف أو قبلها من أهم ذرائع هذه الترقية. بل هي في الشرق أشد تأثيراً من الصحف في هذا الشأن”([9]). وفي رواياته المتعددة نقف على مجمل أفكاره الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية. ويجب أن ننظر إلى نشاطه من ناحيتين: المؤلف والمترجم، وهما شخصيتان متكاملتان لهما غرض تنويري واحد.

كان أنطون شديد التأثر بأفكار الثورة الفرنسية لجهة الدعوة إلى الحرية وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس. وهو لم ينطلق من قواعد سبقه إليها رواد فجر النهضة في سوريا ومصر، بل من أفكار سيمون في ما يتعلق بالمرأة. “وكان منفتحاً على العلم الأوروبي والأفكار الثورية والتحررية التي تدعو إلى رقي المجتمع والأخذ بركاب العلم وتعليم المرأة والتحرر من القيود البالية”([10]). ورأى أن للصحافة وظيفتين: اجتماعية وسياسية([11]). واعتبر أن البيت والمدرسة والصحافة هي أدوات النهوض في الشرق. ومن خلال الصحافة كان يريد الترويج لأفكاره في إصلاح البيت والمدرسة. وشكلت قضايا المرأة والعائلة، بالنسبة إليه، جوهر الوظيفة الاجتماعية.

ويكتب أنطون في مقاله الافتتاحي: “أهم أغراض هذه المجلة (“الجامعة”) غرضان مرتبطان متحدان، الواحد أدبي والثاني سياسي. الأول البحث في ما يكون فيه صلاح حال الأمة العثمانية والمصرية أدبياً، والثاني في ما يكون فيه صلاح حالها سياسياً. وكلا الأمرين، في رأينا، منوط بصلاح التربية. أتطلبون هيئة أدبية فاضلة؟ ربّوا المرأة لتربي أبناءها تربية فاضلة، فيكون منهم هيئة اجتماعية فاضلة. أتطلبون هيئة سياسية فاضلة؟ ربّوا المرأة لتضع لكم في نفوس الأمة ذلك الأساس الوطيد الذي يمكنكم أن تبنوا عليه بعد ذلك الفضائل السياسية…”([12]).

صحيح أن أنطون يركز في مقاله هذا على التربية ودورها في ترقية حياة المرأة، وبالتالي حياة المجتمع، فتحرير المرأة ينطلق من تعليمها وفق مواد محددة. لكنه في الوقت نفسه يربط الاجتماعي بالسياسي، وإن كان يتجنب الدعوة المباشرة إلى انخراط المرأة في السياسة، ذلك أنه يعتبر أن مكان المرأة الحيوي والفاعل هو بيتها([13]). فالعمل السياسي بالمفهوم المتعارف عليه كان سابقاً لأوانه في تلك الفترة المبكرة، وفي تلك الظروف الاجتماعية المتزمتة. غير أن نظرية الإصلاح السياسي والاجتماعي ظلت عنده “مرهونة بأمر إصلاح المرأة وتعليمها. وفي الواقع فنحن قلما نجد عدداً من جامعته يخلو من بحث حولها”([14]). ولعل أنطون أدرك مع الوقت، خصوصاً بعد مناظرته الشهيرة مع الشيخ محمد عبده والحملة الشرسة التي تعرض لها شخصياً وأصابت “الجامعة” بشظايا قاتلة، أن من الأفضل له ولمشروعه التنويري تجاه المرأة أن تكون هناك مجلة خاصة بالنساء تشرف على تحريرها إمرأة… “فسارع إلى إنشاء مجلة “السيدات والبنات” لأخته روز، حيث تخفّى وراءها، وكتب على صفحاتها صراحة ومداورة كثيراً من المقالات التي تعنى بشأن الأنثى، فتاة أو زوجة أو أماً، متحدثاً عن ضرورتها في التربية والتعليم على صعيد البيت، وعن أهميتها الحياتية على صعيد الحياة الاجتماعية”([15]). وهذا ما أكده مراراً في عدد من المقالات([16]): “جعلنا همّنا منذ أمسكنا القلم في الشرق النداء بهذه الحقيقة البسيطة: نقوا العائلة ورقوا أخلاقها قبل كل شيء فإن هذا هو الإصلاح الحقيقي في الأرض. وإلا فكل المدارس الكلية وكل العلوم الأرضية والسماوية وكل الإصلاحات الزراعية والصناعية والتجارية لا تغني فتيلاً ولا تقدّمنا خطوة واحدة. ذلك لأنها لا تكون قد حصلت بواسطتنا بل بواسطة غيرنا فتكون ثوباً مستعاراً لنا. وتحت هذا الثوب اللامع البراق يكون ما يكون”.

“معركة” ابن رشد

حملت مجلة “الجامعة” الأفكار التي آمن أنطون بأنها لازمة للنهوض بالمجتمعات “الشرقية”، وفي مقدمها العلم وأولوية العقل. “وصار فرح أحد ثلاثة زمانه: “المقتطف” للعلم، و”الهلال” للتاريخ، و”الجامعة” للثقافة الشاملة”([17]). وفي حين سعى بعض كتاب تلك الفترة إلى التوفيق بين الحديث والقديم، وبين الإبداع والتقليد، وبين العقل والنقل… كان أنطون حاسماً في تلك المسائل لكن من دون تعصب. وعمد إلى استخدام فن الرواية بهدف إيصال أفكاره إلى أوسع قطاع ممكن. فأصدر بين 1903 و1904 الروايات التالية: “الدين والعلم والمال” (أو المدن الثلاث)، و”الوحش الوحش الوحش” (أو سياحة في أرز لبنان)، و”أورشليم الجديدة” (أو فتح العرب بيت المقدس). ونلفت الانتباه إلى ارتباط زمن صدور تلك الروايات بالمعركة الفكرية التي خاضها مع الشيخ محمد عبده سنة 1902.

في حزيران من تلك السنة، حمل العدد الثامن من السنة الثالثة لمجلة “الجامعة” مقالة مطولة وضعها أنطون حول حياة ابن رشد وفلسفته ومبادئه العقلانية، أنهاها بعقد مقارنة بين طبيعة الاضطهاد في النصرانية والإسلام. ووصل إلى خلاصة مفادها أن التسامح في الدين الإسلامي “أصعب” منه في الدين المسيحي([18]). وما كان يدري يومذاك أن هذه المقالة التي أرادها تعريفية تثقيفية ستؤدي من جهة أولى إلى مناظرة فكرية من أرقى المناظرات مع الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في تلك الفترة، ومن جهة ثانية إلى حملة تحريض طالته شخصياً كان وراءها مواطنه الطرابلسي الشيخ محمد رشيد رضا (1865 ـ 1935) صاحب “المنار” التي حملت ردود عبده([19]).

ستة ردود وست إجابات كانت حصيلة المناظرة بين فرح أنطون ومحمد عبده، وأسفرت عن صدور كتابين مهمين: “إبن رشد وفلسفته” لأنطون، و”الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية” لعبده. غير أن الأجواء غير السليمة التي أحاطت بهذه المناظرة أخرجت النقاش عن محوره الفكري الرصين. “… نتيجة هذه الحادثة كانت بالغة السوء على “الجامعة” التي أخذت مئات من أعدادها تُرد إلى إدارتها بلفظة “مرتجعة مع الشكر”، الأمر الذي قلل من نسبة مشتركيها، وبالتالي قزّم من دخلها المادي، فما عادت تقوى على سد نفقاتها الكثيرة”([20]). وكانت موجة الانتقادات ضد فرح متوقعة لأنه “أول كاتب مسيحي يجاهر بالدعوة إلى تأويل علمي للقرآن”([21]). ونتيجة لذلك أعلن توقف “الجامعة” عن الصدور لأنه منكبٌ على تأليف كتاب عن إبن رشد! (صدر الكتاب سنة 1903).

كانت “الجامعة” تصدر مرّة كل شهرين في سنتها الأولى، ثم أصبحت شهرية في السنة الثانية. ولم تعد منتظمة بعد ذلك (خمسة أعداد سنة 1902، ستة أعداد سنة 1903، عددان فقط سنة 1904). ولا شك في أن المعركة الفكرية مع الشيخ عبده تركت أثراً سلبياً كبيراً على توزيع المجلة. ونحن نعتقد أن قراره بتأسيس مجلة نسائية عائلية استهدف إصابة عدة عصافير بحجر واحد: إيجاد مجال عمل لشقيقته روز، اعتماد منبر جديد للتعويض عن “الجامعة” المحاصرة، بث أفكاره حول المرأة والتعليم، وأن تكون مشروعاً تجارياً. ولذلك أنشأ سنة 1903 مجلة “السيدات والبنات” في الإسكندرية. وكان يكتب فيها باسم مستعار “وكأن الرجل كان يحاول من وراء ذلك استكمال مشروعه الفكري، فبينما هو يلح في “الجامعة” على الشأن السياسي والاجتماعي عامة، تختص مجلة “السيدات” بالجانب النسائي وأهمية تعليم المرأة وتحريرها وتوجيهها بما ينسجم مع دورها البيتي والاجتماعي والإنساني سواء بسواء”([22]).

صدر العدد الأول من المطبوعة النسائية في 11 نيسان باسم “مجلة السيدات والبنات”. لكنها توقفت عن الصدور في عامها الثاني، ثم عاودت الظهور في عامها الثالث بعنوان “مجلة السيدات”. وظلت تصدر حتى سنة 1906. ومن المؤكد أن مشروع إصدار مجلة نسائية عائلية كان من بنات أفكار فرح أنطون الذي، على ما يبدو، أراد مطبوعة مستقلة ذات توجهات تربوية حديثة ترافق مجلته الأساسية “الجامعة”. أما سبب تسمية المجلة فنعرفه في العدد السادس (أيلول 1903)، حيث ورد السؤال التالي: “لماذا سميتم المجلة “مجلة السيدات والبنات”، فهل البنات لسن سيدات؟” وكان الجواب: “في اللغة العربية لا توجد كلمة خصوصية للسيدة المتزوجة والإبنة الغير متزوجة، فاصطلحنا في المجلة على تسمية المتزوجات “سيدات” إذ لهن منازل يسدن فيها. وأما الغير متزوجات فهن بنات كما يسميهن الناس في كل مكان. وفضلاً عن ذلك فإن المجلة غير مخصصة بالعائلات فقط بل بالمدارس أيضاً. وتلميذات المدارس ينادين دائماً بكلمة “بنات” وهذا سبب التسمية”.

وعلى مدى أعداد سنتي الصدور اللتين شكلتا عمر مجلة “السيدات والبنات” بين 1903 و1906 في الإسكندرية (كانت المجلة تغيب لأشهر متتالية في بعض الأحيان)، فإن مصيرها ظل مرتبطاً بمصير مجلة “الجامعة”، تتوقف مؤقتاً عندما تُجبر الظروف السياسية والفكرية “الجامعة” على التوقف لفترة من الزمن، وتغيب نهائياً عندما يقرر فرح أنطون السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية كي يجرب حظه الصحافي هناك.

تجربة أميركا

يختلف الباحثون في تحديد الأسباب التي دفعت فرح أنطون لنقل نشاطه الصحافي إلى نيويورك. يقول بعضهم إن الدعوة التي جاءت من أحد أقربائه في أميركا لإعادة إصدار “الجامعة” في نيويورك شكلت خشبة إنقاذ من الأجواء الخانقة التي أخذت تحيط به في مصر. أما وديع فلسطين فيعطي رأياً أخر بقوله: “هناك من اختاروا الهجرة فراراً من منغصات الحياة مثل الأديب فرح أنطون الذي ضاق بملاحقة سيدة من سكان حي شبرا، ولم يجد مفراً منها إلا بالهجرة إلى أميركا”([23]). ومهما كان الدافع الحقيقي، فقد قرر فرح التلبية على الفور، وانتقل إلى نيويورك سنة 1905 على أن تنضم إليه لاحقاً([24]) شقيقته روز وخطيبها نقولا الحداد. وقد صدر العدد الأول من “الجامعة” الشهرية في الأول من تموز سنة 1906. وبعد تسعة أعداد، أعلن أنطون عن إصدار “الجامعة” اليومية في كانون الثاني سنة 1907 بشراكة مع أحد التجار السوريين في نيويورك ليرأس تحريرها الحداد، وتساعده فيها روز، إلا أنها لم تعمّر سوى خمسة أشهر. وهكذا فإن “الجامعة” بصيغها الثلاث الشهرية والأسبوعية واليومية لم تستمر طويلاً، إذ قضت نحبها بالعدد العاشر من السنة السادسة بتاريخ تشرين الثاني سنة 1908.

في هذه الأثناء، كانت أحداث عاصفة تجري في كواليس السلطنة العثمانية. فقد تمت عملية خلع السلطان عبد الحميد (1842 – 1918) في 27 نيسان 1909 بموجب فتوى من شيخ الإسلام في إستنبول، وبُويع أخوه محمد رشاد (1844 – 1918) بالخلافة. فعمد على الفور إلى إطلاق الدستور الذي كان قد سنّه الصدر الأعظم الإصلاحي مدحت باشا (1822 – 1884). وما أن وصلت هذه الأخبار إلى نيويورك، حتى استبشر أنطون خيراً، وأعلن في تموز سنة 1909 أنه قرر العودة إلى مصر ليكون قريباً من قضايا الوطن. وتُعتبر تلك الخطوة اعترافاً غير مباشر بأن المغامرة الصحافية في أميركا قد فشلت فشلاً ذريعاً.

والحقيقة أن وجود فرح أنطون ومطبوعته في الولايات المتحدة لم يكن موضع ترحيب لدى قطاع معين من الجالية السورية، خصوصاً في نيويورك. ونحن لا نعرف بالتفصيل أسباب عدوانية بعض المطبوعات اللهم سوى التنافس المهني، والحسد المرضي. والغريب أن التهجمات وصلت إلى حد التجريح الشخصي، كما في جريدة “الكون” الصادرة في نيويورك لصاحبها نجيب أنطون صوايا: “فيا فرح أنطون يا حية التين يا شيطان الشقاق ويا رسول السوء ويا منذر بالويل ويا غراب البين ويا بوم الخراب…”([25]). وقد واصلت الجريدة تشهيرها وبذاءتها حتى بعد أن غادر فرح عائداً إلى مصر.

عاد فرح، ومعه شقيقته روز وزوجها نقولا، إلى القاهرة في أواخر صيف 1909. وبدأ على الفور العمل لإحياء “الجامعة”، فأصدر في مطلع كانون الأول سنة 1909 العدد الأول من السنة السابعة للمجلة. ثم أصدر بعد شهر العدد الثاني (كانون الثاني 1910). وبهذين العددين غابت “الجامعة” إلى غير رجعة. ومع أنه واصل النشر في مطبوعات أخرى منها “الجريدة” و”مصر الفتاة” و”المحروسة” و”البلاغ المصري” و”الوطن” و”الأهالي” و”الأهرام” وغيرها، إلا أن ما تبقى من سنوات عمره وظّفه في تأليف المسرحيات والتمثيليات والاستعراضات الغنائية وترجمة أعمال أدبية فرنسية متنوعة.

مجلة للمرأة وللعائلة

عندما توفي فرح في 4 تموز 1922، كتبت مجلة “الهلال” تقول: “إن الجامعة خير آثاره، ونتاجه بعدها دونها قيمة”([26]). يومها ردّت روز أنطون على هذا المقال بقسوة. ولا شك في أن مجلدات “الجامعة” السبعة، والروايات التي أصدرها خلال تلك الفترة (1899 – 1906)، هي مقياس تقييم عطاءات فرح وتحديد مكانته النهضوية المميزة. ويبدو أن نتاجه هذا أتاح لأنطون سعاده (1904-1949)، مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزعيمه أن يضعه في مصاف رواد النهضة أمثال الدكتور خليل سعاده وجبران خليل جبران (1883 -1931) وفيليب حتي (1886 -1978)… إلخ. يقول سعاده في مقال بعنوان “ذكرى سوريين عظيمين”([27]): “في المقالة الافتتاحية لـ”سورية الجديدة” الصادرة في عددها الأول، ذُكر هذان النابغتان (الدكتور خليل وجبران) وذُكر معهما العلامة المؤرخ فيليب حتي، وحُسب الثلاثة طلائع للنهضة السورية القومية. واليوم نضيف إليهم نابغة رابعاً أظهر التنقيب الجديد أنه يستحق أن يُحسب من طلائع النهضة القومية هو المفكر الاجتماعي فرح أنطون. فهؤلاء الأربعة عملوا مستقلين، ونشروا أبحاثاً تستحق الدرس والعناية نظراً للقيمة الفكرية العالية التي تضمنتها”.

لكن معظم الباحثين الذين تناولوا نتاج فرح أنطون في مرحلته “الذهبية”، تجاهلوا دوره الحيوي في مجلة “السيدات والبنات” التي أنشأها سنة 1903 وتولت رئاسة التحرير فيها شقيقته روز. ومع أنهم كانوا يعرفون أن فرح كتب فيها مقالات وقصصاً متنوعة، إلا أنهم لم يتعاملوا معها بما تستحق من اهتمام. ونحن نعتقد بأن ما نشره فرح في هذه المجلة يكشف عن جوانب مختلفة من فكره النهضوي، ويتكامل مع أغراضه الاجتماعية التي عبّر عن جانب منها في “الجامعة”. ولذلك نرى أن دراسة دوره في “السيدات والبنات” وما نشره فيها تستحق عناية خاصة نظراً إلى حساسية المجتمع المصري إزاء المسائل التي تضمنتها.

صدر العدد الأول من المجلة باثنتين وثلاثين صفحة. ومن المؤسف أن المجلد المتوافر في دار الكتب الوطنية في القاهرة “خسر” الصفحات الأربع الأولى مع الغلاف من العدد الأول، ولم نتمكن من العثور على هذا العدد في دور الكتب الأخرى أو مراكز الأبحاث المتخصصة. لكن اعتماداً على العدد الثاني الكامل، نرى أن العنوان جاء على خلفية رسم يصوّر ملاكاً حارساً على شكل امرأة تقود بيدها الحانية طفلاً، وإلى جانب الرسم العبارة التالية: “ملاك الأم يحرس ويرشد النسل البشري في العالم”، ثم يرد القول المشهور “الجنة تحت أقدام الأمهات”. وفي صدر الغلاف العبارتان التاليتان: “تُقاس درجة مدنية الأمم من النظر إلى نسائها. فحيثما يكون علو الهمم والإقدام والارتقاء، فهنالك النساء مالكات”، و”إذا أردتم إصلاح الهيئة الاجتماعية فاصلحوا النساء. وبهذا الإصلاح يُصلح الجنس البشري لأنهن مربياته ومدرباته”. وتعرّف المجلة نفسها بأنها “مجلة نسائية للعائلات لصاحبتها روزه أنطون”.

ومنذ البداية، أوضحت المجلة في عددها الأول أن صاحب “الجامعة” سينشر مقالاته موقعة بثلاثة أنجم (***)، في حين أن بقية المقالات غير الموقعة ستكون بقلم صاحبة “السيدات والبنات”. وقد عادت الإدارة لتؤكد هذا الأمر في العدد الرابع (تموز 1903)، حيث نشرت سؤالاً لإحدى القارئات: “ما معنى وضع ثلاثة أنجم تحت بعض المقالات في المجلة؟” وأجابت عليه: “راجعي الجزء الأول تعرفي أن معنى ذلك أن المقالة الموضوعة تحتها ثلاثة أنجم هي بقلم صاحب مجلة “الجامعة” وذلك تمييزاً لها عن المقالات التي تكتبها صاحبة المجلة”.

ويبدو أن هذه التساؤلات كانت تخفي شيئاً أبعد يتمثل في شكوك لدى بعض الأوساط الصحافية والأدبية في أن تكون روز هي بالفعل كاتبة تلك المقالات بوجود شقيقها فرح ذي الباع الطويل في العمل الصحافي! ولذلك نجد هذا الأخير يكتب في العدد الخامس (آب 1903) في باب “النساء المظلومات” حواراً بين عدد من النسوة يرّد من خلاله على تلك التقولات. وهو يضع على لسان إحدى السيدات العبارات التالية: “والكلام بيني وبينك أنني سمعتها وأنا داخلة تقول لصاحب “الجامعة” شقيقها: بما أن من لا يعرفني يقول إنك أنت الذي تحرر مجلة “السيدات” كما تحرر “الجامعة”، فالأوفق أن نجعلهم صادقين وأتنازل أنا عما أجده من العناء في تدبير المواد وكتابتها”.

ثم يعطينا فرح في هذا المقال صورة عن آلية العمل كما رأتها السيدة ذاتها: “قلت: فاستنار فكري هنيهة أيتها العزيزة كليمة، وذكرت حادثاً صغيراً حدث في إدارة “الجامعة” منذ مدة. فقد كنت هنالك مع صديق لمنشئ “الجامعة” من سوريا. وكان الصديق يقرأ على مقعد وصاحب “الجامعة” يصلح على مائدته بضع أوراق في يده. ولما فرغ من ذلك التفت إلى صديقه وقال له: أنظر هذه الأوراق قبل أن أدفعها إلى مرتبي الحروف. هذه “أصول” مجلة “السيدات والبنات”. وقد كتبتها صاحبتها بقلم رصاصي وأنا أمررت عليها الآن قلمي بحبر أحمر. فخذ وقلبها لتعلم مقدار التصرف الطفيف الذي يُتصرف بها. فتناولت أنا الأوراق الممدودة نحونا، فوقعت يدي على صفحة نُشرت في الجزء الرابع عنوانها “الأطفال وتربيتهم الجسدية – الشهر الرابع” فما وجدت فيها سطراً محذوفاً ولا سطراً مضافاً، وإنما هنا كلمة مغيّرة وهناك كلمة محذوفة أو مضافة”.

ويضيف صاحب “الجامعة”: “إن صاحبة المجلة تتعب في تحرير مجلتها تعبي في تحرير “الجامعة”، فهي في كل يوم تصرف أكثر أوقاتها في مطالعة الكتب والمجلات الإنكليزية والأميركية التي تردها. وقد طالعت في أسبوع واحد عشرين مجلة مختلفة تختار منها المجلات التي يجب أن تعتمد عليها. وفي أثناء مطالعتها هذه تضع علامات بقلم رصاص على أهم المواضيع التي تعثر عليها. ثم تأخذ أبواب المجلة باباً باباً وتشرع في الكتابة لها. وكلما فرغت من باب تناولت باباً، فلا يأتي العشرون من الشهر حتى تجتمع عندها مجموعة مقالات وفصول وشذرات. وهي مواد الجزء القادم. فأتناولها منها قبل انتهاء الشهر ببضعة أيام. وبعد أن أمر عليها القلم كما ترى أدفعها لمرتبي الحروف. فليس ثمت مجال لسوء الظن والمزاح الذي لا محل له في شأن كهذا الشأن، لأنني لست من الذين يرضون الرياء لأنفسهم فكيف لأكرم الناس عليهم. ولا صاحبة المجلة تجيز لها نفسها أن ترضى بهذه المنزلة”.

ويعود فرح إلى الموضوع ذاته في العدد السابع من السنة الثانية (أيار 1906) ليقول تحت عنوان “عودة مجلة السيدات” في بيان إلى القارئات والقراء قبيل سفره إلى نيويورك: “وإذا كان أحد يخسر في هذا الانتقال فهو أنا. ولست أريد بذلك أنني أفقد الوطن والأهل والخلان فقد تكلمت عن خسارتي هذه بأسف وكآبة في المنشور الملحق بهذا الجزء. وإنما خسارتي التي أريد أن أشير إليها هنا في صدد مجلة السيدات هي فراق شقيقتي صاحبة المجلة.

“أن بعض ذوي الصحف والألسنة المازحة الذين لا يعرفون صاحبة المجلة ضايقوها في المدة الماضية بإشارتهم تلميحاً أو تصريحاً إلى أنني أنا الذي أتولى تحرير المجلة برمتها وأن صاحبتها ليس لها شيء فيها غير الاسم كما كان ذلك لبعض من تقدمنها من الكاتبات العربيات. وقد كانت هذه التهمة تؤلمها في بدء الأمر ثم تعودت عليها. فنعم أنا أساعدها في ترتيب المواد وتنقيحها وكتابة الفصول الموقعة بهذه العلامة (***) أي ثلاثة أنجم كما تعلم قارئات هذه المجلة. ولكن الذين يذكرون مساعدتي هذه لها لا يعلمون أنني مديون لها بمساعدة إن لم تكن أكثر منها فمثلها. فليعلموا الآن أنني لم أطبع سطراً حتى الآن في “الجامعة” وكتبها إلا بعد أن أطلعت هي عليه ونظرت فيه. وكم من مرة في المناظرات الصعبة والمواقف النحيفة غيّرت عزمي من شيء إلى شيء”! إذن نحن أمام جهد مشترك في إصدار المجلة.

ويبدو أن روز كانت على دراية بذلك الواقع المؤلم، إذ نراها بعد سنوات تقول في محاضرة بعنوان “تأثير الأم في تربية الأولاد”: “حتى إذا عملت المرأة عملاً خارجاً عن دائرة اختصاصها نسبوه للرجل لا لها. فإذا كتبت أو ألفت أو نظمت قالوا الرجل هو الذي كتب وألف ونظم (…) وكم كان هذا سبباً ليأس النساء في شرقنا، مع أن النجاح في فنون الكتابة والإنشاء والنظم إلى غير ذلك ميسور للمرأة كما هو ميسور للرجل على السواء”. (مجلة “السيدات والرجال”، العدد السابع، السنة السادسة، أيار 1925).

ابتداء من العدد الأول، نجد باباً ثابتاً تحت عنوان “النساء المظلومات” كتب الحلقة الأولى منه فرح بتوقيع (***)، وقد استعار شخصية إحدى السيدات لمخاطبة صديقة متزوجة حديثاً. ومن خلال التنصّت على حديث السيدة المتزوجة، والرسالة الموجهة لها من صديقتها، نتلمس بوضوح أهداف الأخوين أنطون من مجلتهما. تقول السيدة المتزوجة : “نحن البنات أيتها الرفيقة ندرس في المدارس التاريخ والجوغرافيا ويحشون ذاكرتنا بأسماء البلدان في كل مكان، ولكنا لا ندرس فن تربية الأولاد ولا علم أخلاق الرجال. إسمعي جيداً أيتها العزيزة، إننا ندرس الصرف والنحو وأحياناً الشعر، ولكننا لا ندرس صناعة تدبير المنزل والمطبخ والمائدة. واسمعي أيضاً: إننا ندرس الفرنسوية والإنكليزية والإيطالية وحتى اللاتينية، ولكننا لا نُحث على الرياضة الجسدية ولا ندرس علم حفظ الصحة الذي هو من المبادئ الأولية التي تحتاجها أم العائلة”.

ويختم فرح رسالته المقنعّة باقتراح “دواء” لما تشكو منه السيدة المتزوجة، فيكتب قائلاً: “وهذا الدواء هو إنشاء مدرسة مخصوصة لتعليم ما يجب معرفته على كل فتاة. ويكون في هذه المدرسة الطبخ وتربية الأولاد الأدبية والجسدية ودرس أخلاق الرجال وإدارة شؤون المنزل وتنبيه عاطفة الإحسان في نفس الفتاة، وتدبير الصحة وترويض الجسم أتم ترويض، وتعليم مبادئ الكيمياء المنزلية والاقتصاد في النفقة، وتحبيب العمل إلى الفتاة والشغل اليدوي والتصوير وشيء من الموسيقى ـ مقدمة على كل شيء سواها من الدروس. ولا ريب أن مدرستك هذه تخدم الشرق أنفع خدمة لأنها تكون مثالاً لمدارسه وتفيد بنات جنسك أكبر فائدة”.

لكن بعد أن كانت “مجلة نسائية للعائلات والمعلمين والمعلمات” في سنتها الأولى، نجد أنها باشرت سنتها الثانية بأن “أصبحت مجلة نسائية عائلية علمية أدبية فكاهية” (تشرين الثاني 1904). وهذا ما يؤشر إلى تبدل طفيف في رسالتها التحريرية، سنلاحظه في طبيعة المواد التي تنشرها.

حافظت المجلة على وتيرة صدورها المنتظم حتى العدد التاسع (كانون الأول 1903) عندما تأخرت عن موعدها لأسباب أشارت إليها الإدارة في النص التالي: “سبب تأخير هذا الجزء ـ قبل صدور هذا الجزء نشرنا إعلاناً أظهرنا فيه سبب تأخير هذا الجزء ووضعنا هنا في طيه نسخة أخرى منه. وقد سرنا أن الكريمات من القارئات والكرام من القراء ـ وكلهم كريمات وكرام ـ قد قبلوا عذر المجلة في انتظارها هذه المدة لبينما انتهى تأسيس مطبعة الجامعة التي تصدر الآن فيها”. والحقيقة أن هذا التأخير مرتبط بما كان يجري في مجلة “الجامعة”، إذ جاء في إعلان آخر ظهر في أعلى الصفحة ذاتها: “مطبعة الجامعة ـ أنشأتها حديثاً (إدارة مجلة الجامعة) وجمعت فيها كل ما يلزم من الآلات الكبيرة والحروف المتنوعة العربية والإفرنجية والنقوش والمعدات. وهي تطبع بغاية الاتقان وبأسعار معتدلة كل ما يُطلب من المطبوعات التجارية والكتب والجرائد والمجلات باتقان ونظافة”.

ويبدو أن المرحلة الانتقالية هذه، ومصاعب أخرى عانتها مجلة “الجامعة” آنذاك، تركت آثاراً سلبية على مواعيد صدور “السيدات والبنات”. فابتداء من العدد التاسع، غاب عن ترويسة الصفحة الأولى تاريخ الصدور، وتم الاكتفاء بذكر رقم الجزء (العدد) والسنة فقط. وترافق ذلك مع تراجع ملحوظ في مساهمات فرح في المجلة سواء من حيث الكم أو من حيث النوع. فقد كان يخص الأعداد الأولى من “السيدات والبنات” بالعديد من القصص الموضوعة، في حين نراه في العددين الحادي عشر والثاني عشر ينشر ملخصات لعملين روائيين له منشورين سابقاً هما “أورشليم الجديدة” و”بولس وفرجيني”. واكتفى كذلك بنشر ترجمات موجزة لـ “أخبار نساء الغرب”، وملخصات لـ “نساء العرب وأخبارهن”…

والظاهر أن المصاعب المالية والسياسية التي أحاطت بمجلة “الجامعة” آنذاك، تركت تأثيرات سلبية على شقيقتها “السيدات والبنات”. فقد صدر العدد الرابع (السنة الثانية، شباط 1905) بأربع وعشرين صفحة. ولجأت المجلة للمرة الأولى إلى نقل قصة مترجمة (عروسة بدون عريس لمكسيم غوركي) عن جريدة “المناظر”. وتواصل التراجع في العدد التالي، إذ نشر فرح على تسع صفحات ترجمته لقصة “ماري في الآستانة” للمستشرق شلمبرغر. وتضمن العدد كذلك موضوع “تعليم البنات في مصر” نقلاً عن تقرير اللورد كرومر. ثم عادت المجلة إلى اثنتين وثلاثين صفحة في العدد السادس (السنة الثانية)، ونشرت في صفحتها الأولى ترجمة كتاب “المرأة في القرن العشرين” للفيلسوف الفرنسي جول سيمون. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان من بواكير ما ترجمه فرح “في صباه”.

ومع أن “السيدات والبنات” استعادت حجمها المعتاد في العدد السادس (السنة الثانية) إلا أن ذلك كان إنتفاضة مؤقتة، إذ أنها توقفت بعد ذلك عن الصدور لمدة سنة تقريباً لتعود بالعدد السابع (السنة الثانية) في أيار سنة 1906. وقد وزّع فرح مع هذا العدد منشوراً شرح فيه سبب انقطاع “الجامعة” طيلة سنة 1905. كما كتب مقدمة موجهة “إلى حضرات قارئات مجلة السيدات في مصر وخارج مصر” قال فيها: “ذهبت مجلة “السيدات” في أثناء هذه المدة في تيار “الجامعة”، فكم من مرّة رامت صاحبة المجلة إعادة إصدارها وأنا أرجو منها أن تؤجل ذلك لسببين: الأول خوفي من غضب قراء “الجامعة” متى رأوا صدور مجلة “السيدات” وانقطاع مجلتهم. ولذلك قلت لها إنني لا أحرك ساكناً في مجلة “السيدات” قبل أن تتحرك “الجامعة”. والغرض الثاني هو أنني كنت مستاء من انقطاع “الجامعة” ولا عزيمة عندي ولا صبر على التفكير بغيره. أما الآن وقد تأهبت “الجامعة” إلى الظهور أشد عضداً وأرفع صوتاً مما كانت من قبل، فإن مجلة “السيدات” تعود إلى قارئاتها الكريمات وقرائها الكرام أشد عضداً وأرفع صوتاً أيضاً”.

وأوردت المجلة في أسفل صفحتها الأخيرة التنويه التالي: “فرغنا الآن من أمر “الجامعة” (قرار الانتقال إلى نيويورك)، أما مجلة “السيدات” فإنها تبقى الآن في مصر لبقاء صاحبتها فيها. وسيصدر الجزء الأول منها بعد 20 يوماً من صدور هذا المنشور لأنها الآن تحت الطبع. وإدارتها ومراسلاتها ووكلاؤها في مصر وخارج مصر ما زالوا كما كانوا دون أن يغيّر فيها شيئاً انتقال شقيقتها “الجامعة” من الإسكندرية إلى نيويورك. وصاحب “الجامعة” الذي تعب مع صاحبة المجلة في غرس تلك الشجرة اللطيفة سيوالي رسائله ومقالاته إليها من نيويورك في كل جزء من أجزائها”.

لكن أبرز ما في هذه المرحلة أننا بتنا أمام كاتب جديد في “السيدات والبنات”. وقد نشرت المجلة التوضيح التالي: “كل ما ينشر بغير قلم صاحبة المجلة يمضي بإمضاء. أما صاحب “الجامعة” فيمضي هكذا (***) وكاتب آخر يمضي هكذا (…)”. ومن المؤكد أن هذا المحرر هو نقولا حداد الذي أصبح في تلك المرحلة جزءاً أساسياً من حياة المجلة وحياة صاحبتها، وقد ساهم بفعالية في مواصلة إصدار “السيدات والبنات” بعد أن غادر فرح مصر قاصداً الولايات المتحدة الأميركية.

وسارت الأمور على هذا المنوال حتى العدد الثاني عشر (أيلول 1906) الذي ختم السنة الثانية من عمر “السيدات والبنات”. وفي هذه المناسبة، نشرت المجلة إعلاناً تحت عنوان “ختام السنة الثانية” قالت فيه: “انتهت والحمد لله سنة المجلة الثانية. وما كتبه إلينا بعض القراء والقارئات وبعض الصحافيين من رسائل الاستحسان والتنشيط دلنا على أنها أحسنت خدمتها وأصابت الغرض الذي ترمي إليه في نشر المبادئ القويمة والتعاليم النافعة بشأن الجنس اللطيف”. وأضافت تقول تحت عنوان فرعي عن “تحسين المجلة في سنتها الثالثة”: “تنتقل الآن المجلة من طور الطفولية إلى عهد الصبوة واستقبال الشبيبة. ولذلك يطمع القراء أن يروها في سنتها الثالثة أكبر بدناً وأسمى فكراً، ولذلك نعدهم أنها ستظهر إن شاء الله زائدة ثماني صفحات. وستفتح أبواباً نسائية جديدة وتلتفت بالأكثر إلى المواضيع العملية وتقلل من المباحث النظرية لكي تكون إفادتها محسوسة. ولا تدخر جهداً في وضع بعض الرسوم عند الاقتضاء تزييناً لها. ثم أنها لا تضن بتحسين ورقها وطبعها وزخرفته بحيث تكون شهية لعيون القارئات والقراء. وبالإجمال ستظهر بعون الله بثوب قشيب بهيج”.

لكن هذه الأفكار الطموحة لم ترَ النور. فقد حزمت روز ونقولا حقائبهما ملتحقين بفرح في نيويورك لمعاونته في مشروع إصدار مجلة “الجامعة” أولاً، ثم جريدة “الجامعة” اليومية ثانياً. وقد ذكرنا أعلاه أن المغامرة الأميركية فشلت فشلاً ذريعاً. وعندما عاد الثلاثة إلى القاهرة، ابتعد نقولا وروز عن العمل الصحافي مؤقتاً، في حين حاول فرح أن يحيي “الجامعة” مجدداً… غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعددها الصادر في كانون الثاني 1910.

رسالة واحدة وأساليب متنوعة

حاول فرح أنطون أن يوازن في مجلة “السيدات والبنات” بين رسالته الاجتماعية التغييرية من جهة وإعطاء القراء (أناثاً وذكوراً) ما يتوقعونه من جهة أخرى. ولذلك نلاحظ في المقالات والقصص والأخبار التي نشرها جانبين متكاملين في شخصيته المهنية: فهو الصحافي القادر على تقديم مواد جذابة لقطاع واسع من القراء، وفي الوقت نفسه تمرير أفكاره المناسبة لترقية المجتمع من خلال تعليم المرأة وتهذيبها. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد على تشكيلة من الأساليب الأدبية، كل واحد منها يتناسب مع المسألة المطروحة. والغاية المركزية أن تحمل المجلة الممتع والمفيد، على أمل أن تُسهم في مهمة التغيير.

وتظهر بصمات فرح في معظم أبواب المجلة: النساء المظلومات، نساء الشرق، أخبار نساء الغرب، أشهر النساء، القصص القصيرة، النوادر… لكنه تطرق أيضاً إلى موضوعات “غير نسائية”ـ إذا جاز التعبير ـ وإن كانت تصب في السياق المجتمعي الأوسع: المطالعة المفيدة، أسلحة الحياة ـ قوة المقاومة، المدارس التي نحتاج إليها، مسألة السوريين في أميركا، السوريون في مصر، وغيرها. وإلى جانب تلك الأبواب الثابتة، قدّم فرح للمجلة ترجمات عديدة خصوصاً من الأدب الفرنسي. ويلفت النظر في هذا الشأن أن بعضها سبق وأن نشر في مجلة “الجامعة”.

ويستحق باب “النساء المظلومات” وقفة متأنية، لأن فرح يتلبس فيه شخصية امرأة تخاطب صديقاتها وقريباتها، وتناقش معهن مسائل الزينة والرقص والملابس والدوطة (المهر) ومعاشرة الشبان والخطوبة والزواج والعمل والدراسة… إلخ. وقد حقق هذا القسم نجاحاً ملحوظاً، ذلك أن فرح إستند إلى خبرته الروائية فتحولت الرسائل والحوارات إلى نصوص قصصية مشوّقة.

لا شك في أن غرض وجود بعض أبواب المجلة يقتصر على التسلية والترفيه، في حين أن بعضها الآخر يتضمن رسائل تثقيفية بطريقة غير مباشرة. وإذا أخذنا أبواب “نساء الغرب ونساء الشرق وأشهر النساء”، فسوف نقرأ فيها معلومات عامة اختارها فرح ليعرّفنا إلى شخصيات نسائية مميزة، في حين أن هدفه الأبعد هو تشجيع النساء في العالم العربي على اتخاذ تجارب هاتيك النسوة كنماذج تُحتذى.

ولم تستطع مشاغل فرح التأسيسية في مجلة “السيدات والبنات” من تحييد تداعيات المعركة الفكرية مع الشيخ محمد عبده وتأثيراتها عليه. فنراه يعود إلى الموضوع مداورة: “كثيراً ما سمعنا أن الناس قد سئموا مناظرات الجرائد لانقلاب هذه المناظرات إلى مهاترات في أكثر الأحيان. ولذلك يرمون الصحف الشرقية بأنها منفردة في هذا السبيل. وهذا خطأ وظلم لأن المناظرات والمزاحمات بين الجرائد عامة في كل البلاد التي فيها جرائد. إنما يختلف في الغرب أسلوب مناظراتهم عن أسلوب الشرق”([28]). لكنه يستدرك في العدد الذي يليه، عندما يكتب مقالاً بعنوان “المدارس التي نحتاج إليها”، فيقول: “إن إدارة هذه الكليات الصغيرة تُلقى مثلاً إلى رجل قادر كالأستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية”([29]).

بذل فرح جهوداً جبارة لتثبيت وضع “السيدات والبنات” في سنتها الأولى، وأسبغ عليها الكثير من شخصيته وأفكاره. ومن الصعب أن لا ننظر إلى هذه المجلة كرديف متنوع لمجلة “الجامعة”. فالقاسم المشترك بينهما هو فرح أنطون بمشروعه النهضوي الذي أخذ يترنح آنذاك تحت وقع هجمات التيارات التقليدية. لعله رأى في “السيدات والبنات” نافذة مفتوحة إلى قلب المجتمع وعقله، فأعطاها كل ما يستطيع قبل أن تدفعه الظروف نحو القارة الأميركية. وهذا ما أكدته روز أنطون عندما وصفت تأثير شقيقها في حياتها بالعبارات التالية التي سجلتها في العدد التذكاري الخاص بتأبين فرح، والذي أصدرته مجلة “السيدات والرجال” في أيلول سنة 1923:

“وكان الأخ العزيز القدوة الصالحة لي والمرشد الحكيم والمعلم الصادق. فقد درست عليه أكثر مما درست في مدرستي، وتعلمت منه مبادئ وآداباً أكثر مما تعلمت في مدرسة الاختبار، وقد كسبت منه أخلاقاً وفضائل أكثر مما كسبت من سائر أهلي لأني بعد خروجي من المدرسة لم يكن غيره عشيري وسميري. فكل أدب أزدان به الآن كان منه وكل خلق أتحلى به كان مقتبساً من أخلاقه. وكل علم أعلمه كان من بحر علمه. وإذا أحسنت عملاً فالفضل فيه له. وقد كان لي في عواطفه مرآة الحب الصادق الطاهر. ومن روحه تشع في قلبي أشعة هذا الحب”.

مسائل فكرية

أسلحة الحياة

(1) قوة المقاومة

الحياة كالحرب. يقوم فيها القوي ويسقط الضعيف. ولذلك يكون رأس واجبات الأب والأم جعل أولادهما أقوياء وتسليحهما بالأسلحة التي تنيل النصر في ميدان الحياة. هذه الأسلحة عديدة نذكر هنا بعضها على التوالي:

والسلاح الأول قوة المقاومة. وهو في الحقيقة أول الأسلحة وأهمها للذي يروم الانتصار في هذا الجهاد ولكن ما هي هذه القوة وما معناها. هل معنى قوة المقاومة أن يتخاشن الإنسان ويتصلّب لمقاومة كل ما يخالف مصلحته ويعاكس أمياله. كلا فإن هذا خشونة لا مقاومة. وصاحب هذه القوة إذا انتصر بها مرة أو مرتين فإن مصيره الانخذال لأنها تجعله مكروهاً إلى جميع الناس. وإنما نعني بقوة المقاومة أمراً آخر.

قوة المقاومة عندنا ثلاثة أنواع: “القوة البدنية” و”القوة العقلية” و”القوة الأدبية”.

القوة البدنية

فقوة المقاومة البدنية هي تعوّد الإنسان على مشاق الحياة وشظفها. وبهذه العادة يصبح قوي الجسم فلا أقل ريح توهن عزمه ولا أقل اعتلال يصرعه على الحضيض. ومن يكون بقوة كهذه القوة لا يخشى للعناصر بأساً ولا بطشاً. فهو يخوض أهوال البرد والأمطار والصواعق والمخاطر توصلاً إلى غرضه. إذا كان مسافراً وفرغ زاده أتم سفره باشاً مسروراً لأنه قادر على احتمال الجوع. وإذا لم يصل إلى المدينة قبل الفجر رقد مسروراً تحت قبة السماء منتظراً طلوع الشمس. وإذا جدّ في السير فساعة واحدة في الراحة كافية لإراحة جسمه. وإذا اشتغل ليلاً ونهاراً فإنه لا يمل. فلا ريب أن من تكون هذه حالته لا تقف في وجهه صعوبة في هذه الحياة.

القوة العقلية

أما قوة المقاومة العقلية فهي للعقل بمنزلة القوة الأولى للجسم. أي أن لا يفشل الإنسان وتذهب ريحه عند أول خيبة يقع فيها. فإن من يكون هذا شأنه لا ينجح في شيء على الإطلاق. وهذا ما يسمونه الثبات والمثابرة. فمن تكون له قوة المقاومة العقلية يقاوم المصاعب التي تعترض طريقه ولا ينفك عنها حتى يدوسها أو يزيلها. والتاريخ يثبت أن أعاظم المكتشفين والمخترعين لم يقوموا وينهضوا إلا بوجود هذه المقاومة في قواهم العقلية. وكم من رجل قاومه عصره واضطهدوه فثبت على اضطهادهم بقوة المقاومة التي لعقله فانتصر عليهم. وكم من المكتشفين باعوا كل ما ملكته أيديهم وعاشوا برهة في الفقر تأييداً لاكتشافهم وإظهاراً له فانتهى الأمر بانتصارهم وغلبتهم.

القوة الأدبية

أما المقاومة الأدبية فربما كانت أهم هذه القوات كلها. إذ عليها تتوقف صحة نفس الولد وآدابه وأخلاقه. ويراد بها قوة تُغرس في أخلاق الولد فلا تتركه يتحوّل عن المبادئ الكريمة التي يشبّ عليها في عائلته أو في مدرسته. فكأنها منارة تضعها في نفسه يد أمه اللطيفة فتنير داخله ما دام حياً وتبدّد كل ما يعرض له من الظلام. مثال ذلك أن الولد يكون في بدء حياته في حضن أمه وأبيه. فيكون أهله لا شغل لهم غير مراقبته وتدريبه في طريق الأدب والفضيلة وحسن السلوك بين الناس. فترى الولد في هذا السنّ ملاكاً صغيراً جميلاً لطيفاً. ولكن بعد سنة أو سنتين يضطر الولد إلى السفر لأشغال تطرأ فيذهب إلى اوقيانوس العالم العظيم بعيداً عن أبويه. وحينئذٍ يرى أمامه التجارب والمحركات إلى الشر من كل جهة. فإذا كان لأخلاقه قوة المقاومة اللازمة ثبت على أدبه وأقام بين تلك التجارب كالوردة بين الشوك. وحينئذٍ يكون إنساناً يحق للإنسانية الافتخار به. وإذا لم يكن لأخلاقه المقاومة المذكورة سقط في التجارب المنصوبة فخاخها أمامه. فذهب جماله الأدبي وتشوهت نفسه أقبح تشويه. ومن هناك يتدرّج إلى أقصى دركات السفالة.

فعلى الآباء والأمهات أن يفتكروا دائماً إنهم لا ينفعون أولادهم كثيراً بالأموال التي يتركونها لهم ولا بالأملاك ولا بالدخل العظيم. فإن كل هذه قد يبددها الإسراف ويبذرها سوء التدبير. وإنما ينفعونهم بتلك الثروة التي هي فوق الثروات كلها لأنها مصدرها وأساسها ونعني بها قوة المقاومة التي يغرسونها في نفوس أولادهم وأبدانهم. فإلى هذا الأمر يجب أن تنصرف عناية الأمهات والآباء واهتمام المعلمين الفضلاء.

الجزء السادس، 1903

(2) قوة البشاشة

قلنا في المقالة السابقة إن “قوة المقاومة” هي أول أسلحة الحياة. ونقول الآن إن “قوة البشاشة” هي السلاح الثاني.

وما هي البشاشة؟

البشاشة هي عبارة عن ثوب من زجاج أو عاج تتقمصه نفس الإنسان فتنزلق عليه كل أحزان الحياة وهمومها وغمومها دون أن تعلق بها كما تزلق نقط المطر على زجاج النوافذ. فالرجل الباش قوي دائماً. لأن البشاشة تنشأ عن القوة كما أن السخط والغضب والاهتمام الشديد تنشأ عن الضعف. وهذه قاعدة مطردة. فكلما رأيت رجلاً يبش ويهش حتى في أصعب المواقف وأشد المتاعب فكن على ثقة من قوته وثبات جأشه. وكلما رأيت رجلاً يغضب ويزمجر لسبب ولغير سبب فكن على ثقة من ضعفه.

يروي الإفرنج عن فرسانهم وأبطالهم المتقدمين أنهم كانوا يتقارعون بالسيوف ويقتلون بعضهم بعضاً في ساحات الحرب والنزال والابتسام على شفاههم. ومن هذا القبيل ما يُروى عن ثبات جأش اللبنانيين في معاركهم الماضية. فإن الخصم منهم كان إذا شهد خصمه منفرداً يهجم عليه وبندقيته في يده قائلاً: “صباح الخير يا أبا طنوس لا تؤاخذنا لإبطائنا في القيام بواجباتك” ثم يطلق عليه رصاصه فيصيب ساقه. فيجيبه طنوس “يسعد صباحك يا عزيز ولا تؤاخذنا أنت، ما فيه شيء من قيمتك” ثم يطلق عليه بندقيته.

فهذا الجأش الثابت والمزاج الظريف في أشد المواقف خطراً بين الجبال والوهاد أمام العدو القاتل إنما هو ضرب من الفروسية والشجاعة تطرب له أبطال المتقدمين في قبورها. ومن هذا القبيل ما روي عن بالبي العالم الفرنسوي المشهور وهو فوق الكليوتين قبل إعدامه. فإن أحد الحاضرين التفت إليه وقال له “ما لك ترتجف يا بالبي”؟ ذلك لأنه ظن أن بالبي يرتجف من الخوف. فأجابت تلك النفس العظيمة “إنني ارتجف من البرد يا صاح”، ذلك لأن البرد كان شديداً. فأعجب لهذه البشاشة وهذا المزاح حتى أمام الموت.

وما لنا وللمتقدمين فلنتخذ على ذلك مثلاً من المتأخرين. فقد توفي منذ شهر في باريز كاتب مشهور يُدعى “غوستاف لارومه” وكانت علته داء الصدر. وكان في الأشهر الأخيرة من حياته متحققاً أنه سائر إلى ظلمة القبر ومع ذلك فإنه كان يتكلم عن ذلك بكل بشاشة وسكينة. وقد ألحوا عليه بترك عمله في جريدة الطان ليستريح ويداوي نفسه فكان جوابه أن الراحة عنده عناءٌ، وأنه ينتظر الموت وهو واقف وقلمه في يده. ولم تبدُ منه قط شكوى من آلامه وأوجاعه بل تحمّلها بكل بشاشة وكان يمزح بشأنها. وهكذا خفّف بقوة نفسه شيئاً من مصابه وقابل الموت كما يقابله الأبطال.

فما الفرق بين هؤلاء الرجال الشجعان وبين من يتضجر من الدنيا ويتذمر ويتأفف لأقل المتاعب وأصغر المصاعب. إن الفرق بين الفريقين كالفرق بين الرجال والأولاد. فالأولاد يحسبون أن الحياة ما خلقت لهم إلا لتكون مفروشة بالورد والريحان. ولذلك لا يجدون صعوبة في طريقهم حتى تتهيج أعصابهم وتثور نفوسهم فيأخذون بالشكوى من الأرض والسماء حتى من أنفسهم. فمساكين هؤلاء الضعفاء لا تلمهم لأنهم مرضى. والواجب مداواة مرضهم بدل لومهم وتقريعهم.

وكثيراً ما يكون الإنسان في موقف طلب حق فيرى من المحكمين أو الخصوم ميلاً صريحاً عن الحق فيغضب ويحتد ويقول بنزق أقوالاً تضرّ به وتنفع خصمه. وهذا خطأ محض. إن النزق لا يفيد شيئاً سوى ضحك الحاضرين منه. وبدل النزق والحدّة أجمع قواك كلها وجادل بالتي هي أحسن بكل بشاشة وهدوء. فإن هدوءك وبشاشتك يسريان إلى نفوس سامعيك ويؤثران فيها التأثير الذي تطلبه إذا أحسنت الدفاع عن نفسك. وهكذا يكون الرجل الهادئ الباش محقاً دائماً لأنه ذو ثقة من نفسه ومن مطلبه وقادر على إقامة الدليل عليه.

وما قيل في البشاشة أمام الموت والبشاشة في معارك الحياة ومخاصماتها يُقال في البشاشة في صناعة هي اشد الصناعات حاجة إلى البشاشة، ونريد بها صناعة الكتابة.

كثيراً ما سمعنا أن الناس قد سئموا مناظرات الجرائد لانقلاب هذه المناظرات إلى مهاترات في أكثر الأحيان. ولذلك يرمون الصحف الشرقية بأنها منفردة في هذا السبيل. وهذا خطأ وظلم لأن المناظرات والمزاحمات بين الجرائد عامة في كل البلاد التي فيها جرائد. إنما يختلف في الغرب أسلوب مناظراتهم عن أسلوب الشرق. فإذا أخذت جريدة الديبا الفرنسوية مثلاً وجدت أن هذه الجريدة الخطيرة لا يمرّ عليها يوم دون أن تحمل فيه على الحكومة والوزراء حملات عنيفة. وتنقدهم نقداً شديداً “يطيّر الفراخ ويصمّ الصماخ” كما قال الهمذاني. ولكن كل انتقاداتها بشاشة في بشاشة وتهكم في تهكم. وكتّابها يقولون لماذا نغضب أنفسنا ونهيج أعصاب قرائنا من أجل مسائل لا تستحق الاهتمام كأقوال الوزير فلان والوزير فلان. وعلى هذا النسق تضرب بكف من حديد ولكن في قفاز من حرير. فتؤلم الخصم وتدميه وهي تضاحك القارئ وتلاعبه. وقد وصفها أحد كتابها يوماً فقال: “إن قلم كل كاتب فيها بمنزلة إبرة دقيقة يغرزها بنحافة في جلد الرجل المنتفخ كبرياء ودعوى فارغة فيزيل به انتفاخه كما يزول انتفاخ “البالون” بطعنة “دبوس” صغير فيه”. وهو تعبير في غاية الجمال والسداد.

فيوم يدخل هذا الانتقاد الباش إلى الصحافة الشرقية ويحلّ محل الطعن والغضب والتهديد والوعيد التي هي من آثار الضعف القديم، تحصل من ذلك فائدتان: الأولى ارتياح القراء إلى مناظرات الجرائد وانتقاداتها بدل النفور عنها، والثاني ارتقاء حقيقي في الآداب الصحافية.

وكل ذلك يكون بفضل البشاشة.

الجزء السابع، تشرين الأول 1903

(3) قوة المعدة

ذكرنا في المقالة الأولى أن أول أسلحة الحياة “قوة المقاومة”، وفي المقالة الثانية أن ثاني الأسلحة “قوة البشاشة”. ولما وصلنا إلى السلاح الثالث وهو “قوة المعدة”، وجدنا أننا سُبقنا إلى هذا الموضوع في مقالة “الصحة والغذاء” المنشورة في هذا الجزء، فاكتفينا بالتنبيه إلى هذا السلاح. وسنتكلم في الجزء الآتي عن السلاح الرابع وهو “قوة النجمة”.*

الجزء الثامن، تشرين الثاني 1903

* لم يستكمل فرح هذه السلسلة.

المدارس التي نحتاج إليها

كليات للكبار أم كليات للصغار

زار القطر المصري منذ شهرين حضرة الأستاذ الفاضل جبر أفندي ضومط مدرّس اللغة العربية والبيان في المدرسة الكلية الأميركية في بيروت لمرافقة طلبة الكلية المصريين إليها. ففي أثناء سؤالنا حضرته عن نسيب لنا في الحادية عشرة من العمر في الكلية الأميركية، دار الكلام على وجوب إنشاء مدرسة كبرى خصوصية للصغار. فقال حضرته ما خلاصته:

إن رئاسة الكلية الأميركية شاعرة بالحاجة إلى هذه المدرسة الخصوصية ولكنها لا تستطيع الإقدام عليها قبل أن يتوفر المال اللازم لها. وانشاؤها يقتضي على الأقل خمسة آلاف جنيه، وألفي جنيه نفقة سنوية توزع هكذا: ستمائة جنيه لثلاث أو أربع معلمات تتولى رعاية الأولاد وتعليمهم. وأربعمائة للرئيس. والباقي للنفقة. والمدرسة الكلية قد تتبرع بشيء من هذه النفقة إذا كان أهل الأولاد يقدمون لها ما بقي. فليت الصحافة توجه أنظار العائلات الكبيرة إلى هذا الأمر لتجعلها تقترح على المدرسة الكلية إنشاء هذه المدرسة وضمانة النفقة المذكورة.

قلنا فطوعاً لإشارة حضرة الأستاذ ضومط رأينا أن نوجه أنظار العائلات في مصر والشام إلى هذا الموضوع في هذه المجلة العائلية التي من واجباتها أن

تضع البحث في هذه المسائل فوق كل الشؤون.

إن البعض من إخواننا أصحاب الصحف والمجلات قاموا منذ مدة قومة واحدة يدعون أهل القطر وأغنياءه إلى إنشاء مدرسة كلية في مصر. وهم قسمان: فريق يطلب أن ينشئها الأميركان أو اليسوعيون على نسق كليتيهما في بيروت لأننا معاشر الشرقيين مهما أتقنا أعمالنا ومشروعاتنا لا نستطيع مجاراة الغربيين فيها إذ قوتهم هذه نتيجة تمدن قرون وأجيال لا نتيجة نصف قرن. وفريق يطلب أن تكون الكلية وطنية محضة تربي للقطر رجالاً يرفعون شأنه. فلا ريب أن الفريقين محقان في طلبهما هذا. والمزاحمة على إنشاء الكليات والمدارس ونشر التعليم خير مزاحمة مهما كان مصدرها إذ لا وحدة لمبدأ التعليم في بلادنا لتعدد عناصرنا. ولكننا نرى وجوب تقديم الأهم على المهمّ في هذه المسألة.

ونحن نعتقد أن الأهم في بلادنا الشرقية إنما هو تأسيس التربية الابتدائية الأدبية على أسس وطيدة قبل الشروع في التعليم العالي. فإن تلك التربية الابتدائية هي من قبيل وضع الأساس والتربية العالية من قبيل سقف البيت. وهل يُسقف البيت قبل أن يؤسس. فاللازم إذاً في رأينا قبل الاهتمام بإنشاء كليات شرقية جديدة إنشاء مدارس ابتدائية جديدة تصفّي روح الأمة الشرقية من كدورات حالتيها القديمة والحاضرة وتنشئ لها وسطاً جديداً نقياً ترتفع فيه النفوس وتقوى وبذلك يرتقي مجموع الأمة ويحصل التقدم المطلوب.

وقد جعلنا همّنا منذ أمسكنا القلم في الشرق النداء بهذه الحقيقة البسيطة: نقوا العائلة ورقوا أخلاقها قبل كل شيء فإن هذا هو الإصلاح الحقيقي في الأرض. وإلا فكل المدارس الكلية وكل العلوم الأرضية والسماوية وكل الإصلاحات الزراعية والصناعية والتجارية لا تغني فتيلاً ولا تقدّمنا خطوة واحدة. ذلك لأنها لا تكون قد حصلت بواسطتنا بل بواسطة غيرنا فتكون ثوباً مستعاراً لنا. وتحت هذا الثوب اللامع البراق يكون ما يكون.

وربما يُقال أن الإصلاح الأدبي يرافق دائماً الإصلاح المادي. فإنه إذا ترقت العلوم والفنون وأنشأت المعامل وحُرثت الأرض واستخرجت المعادن وراجت المتاجر ترتقي أحوال الأمة الأدبية بارتقاء أحوالها المادية تدريجياً. وقد قال الفيلسوف تان المشهور “إن الفضيلة والرذيلة هما كالبترول والفحم بضاعة تكثر أو تقل تبعاً للمؤثرات الطبيعية”. فنجيب محال أن تحصل الإصلاحات المادية بدون القوى الأدبية التي هي أساسها. قال رنان إنه يفضّل العلم على كل شيء ولكنه يفضل المبادئ الأدبية على العلم لأن الناس الأكثر حرصاً على الروح الأدبي هم أقدر الناس على ترقية العلم. فالروح الأدبي إذاً هو أساس لكل شيء في الأرض. وبدونه لا ارتقاء للبشر. وإذا ارتقوا في الفروع المادية صدفة واتفاقاً قبل الفروع الأدبية قتلت المادة فيهم كل عاطفة كريمة فصار شعارهم الإثرة والشراهة وصار معبودهم “إله القابلية”. والشعب الذي تكون هذه ضالته يكون أحطّ الشعوب وأثقلها.

ومن سوء الحظ أن الشرق مع أنه كان مصدر الأديان والتصورات الغزلية الجميلة فإنه اليوم في أشد حاجة إلى ذلك الروح الأدبي خصوصاً بعدما طمت عليه مدنية الغرب وكثرت الثروة بين يديه وهاجمته جيوش المسكرات والمقامرة ومبادئ الحرية التي أسيء فهمها واستعمالها… وكل هذه معاول تهدم في بنائه. فإذا لم تنهض شعوبه لتأسيس الروح الأدبي في العائلة والمدرسة على أسس جديدة تقتضيها طبيعة العمران الجديد فإن أهله يبقون إلى الأبد خدّاماً لغيرهم وتبقى بلادهم منافذ لاستهلاك البضائع الأوروبية.

إذاً فالفائدة الكبرى التي يجب أن يهتمّ لها العقلاء هي إنشاء مدارس ابتدائية جديدة تكون فيها التربية الأدبية مقدمة على كل شيء. وهناك طريقان، الأولى طويلة والثانية قصيرة. أما الطريق الطويلة فهي تقديم العناية بالتعليم الابتدائي على كل شيء حتى على الإصلاحات الزراعية والصناعية والتجارية، وإنفاق الملايين على إنشاء مدارس مجانية إلزامية في كل مدينة وكل قرية لتعليم جميع أبناء الأمة بلا استثناء تعليماً صحيحاً. ولكن هذا الأمر صعب الآن لعدة أسباب. ولذلك لا بدّ من الاكتفاء بالطريق القصيرة.

وهذه الطريق القصيرة تقوم بإنشاء خمس أو عشر كليات للصغار – بنين وبنات – في أهم مراكز البلاد. وقد سميناها “كليات” لا مدارس زيادة في أهميتها ودلالة على إننا ننتظر منها من الفائدة ما تنتظره الأمم الكبرى من كلياتها العلمية الكبرى. ذلك لأن الغرض منها فصل الصغار الذين يوضعون فيها عن الوسط الحالي وتربيتهم في هذه الكليات الصغيرة تربية داخلية قويمة لا اتصال لها بشأن من شؤون الحالة الحاضرة. ويدخل الولد في هذه “الكليات” من السنة الثامنة أو أكثر فتقوم مدرسته عنده مقام عائلته ويكون معلموها من السيدات وطنيات وأوروبيات ليجد الولد حنوّاً كحنو أمه. وداخل المدرسة يكون شبيهاً بمدينة مستقلة عن المدينة لأن الولد يجد فيه الأماكن الرحيبة والحدائق الجميلة والمنتزهات الواسعة فيستغني بها عن الخارج. وهكذا تكون هذه المدارس الجديدة عبارة عن حصن تأوي إليها الطهارة والفضيلة والتربية الصحيحة فلا يصل إليها شيء من شر العالم. ويمكن فيها تربية الصغار أقوم تربية أدبية يستطيع البشر إدراكها من حيث إنماء قواهم النفسية والعقلية والبدنية.

هذا هو الأساس الذي يجب إنشاؤه في الشرق ليخرج لنا الرجال الذين نطلبهم وليرقي الأمة بالتدريج ترقية فعلية. ولسنا نعرف على هذا المشروع غير أربعة اعتراضات: (الأول) أن فيه ظلماً لسواد الأمة لأن هذه الكليات الصغيرة لا تستطيع أن تربي إلا مئات من أبنائها. فالجواب بديهي وهو أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله. (والثاني) أن فلاسفة أوروبا يصلون المدارس الداخلية للصغار حرباً شديدة لأنها تحرم الصغار حنو أمهاتهم. والجواب بديهي أيضاً وهو أن التربية العائلية عند الإفرنج أرقى من التربية المدرسية ولذلك يجوز عندهم ذلك أما عندنا فكل البلاء من التربية العائلية وهي ما نريد قطع تأثيره عن الولد إلا في حالات معلومة. (والثالث) ما الفائدة من تربية الصغار هذه التربية القويمة إذا كانوا عند خروجهم من هذه “الكليات الصغيرة” يتخلقون بأخلاق الآخرين لمعاشرتهم إياهم فينهدم كل ما بُني فيهم وذلك من تأثير وسطهم. فالجواب عن هذا بديهي أيضاً وهو أن الولد إذا رُبّي في تلك الكليات الصغيرة إلى ما بعد السنة الخامسة عشرة يكون قد وُضع في نفسه أساس الحياة أي غُرس في أعماق قلبه ذلك الروح الأدبي الذي هو سفينة خلاصه وخلاص الأمم جمعاء. فهو حينئذٍ قادر بشيء من المراقبة من أهله أن يعبر على سفينته بحر الحياة إلى سن الشباب أي إلى السن الذي تنضج فيه أخلاقه وتركز فيه من التغيير والعثار. وفضلاً عن هذا فإن هذا الاعتراض إذا جاز الخوف منه على الفتيان فلا يُخشى منه على الفتيات لأن الابنة حين خروجها في ذلك السن من كليتها الصغيرة تكون مستعدة لأن تكون أمّاً.

وأعظم حاجاتنا اليوم هي إلى أمهات كهذه الأم. ذلك لأنها تجعل عائلتها مدرسة مفيدة على نسق الكلية التي ربيت فيها بآدابها وروحها وجدّها وجمالها. ومن هذه الجهة على الأخص تكون فائدة هذه “الكليات الصغيرة” لا تُقدر ولا تُثمن. (والرابع) قولهم من أين نجيء بمعلمات ومعلمين قادرين على تولي إدارة هذه الكليات الصغيرة لجعلها في الدرجة المطلوبة. فالجواب أن إدارة هذه الكليات الصغيرة تُلقى مثلاً إلى رجل قادر كالأستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية أو دولتلو رياض باشا ولا بأس من اتخاذ كثيرات من المعلمات الأوروبيات في العشر السنوات الأولى. أما المعلمون للتلاميذ الذين سنهم فوق الرابعة عشرة فتزاد رواتبهم لحد الـ20 جنيهاً في الشهر فيتقدم منهم لهذه الوظيفة من فيه الكفاءة التامة.

فقبل الدعوة إلى إنشاء كلية العلوم العالية أنشئوا لنا كليات لوضع أساس هذه التربية الابتدائية الضرورية. نحن الآن لا نزال أطفالاً فأطعمونا اللبن قبل اللحم وإلا فإنكم لا تفيدوننا الفائدة المقصودة. أما العلوم العالية فإننا نتعلمها كلما شئنا في الكليات القريبة منا في أوروبا أو بيروت لأننا لا نقدر على مجاراتها. فترى هل تحرك الحمية غنياً يحب خير وطنه مثل سعادة منشاوي باشا للشروع في هذا العمل الجليل وإحياء المواهب العقلية والأدبية في هذه البلاد كما أحياها المرحوم محمد علي باشا جد الأسرة الخديوية سياسياً. إننا نتمنى ذلك وإن كانت الاقتراحات قد كثرت على سعادته لأننا على ثقة من أن كل عمل يُعمل في مصر، كل مشروع يُقام، كل إصلاح يحدث، كل مدارس تُنشأ إنما هي في الحقيقة دون هذا الإصلاح لأنه الأساس الأولي الذي يجب أن تبني الأمم عليه وإلا لم يثبت لها بناء ولم ينفعها اهتمام.

وهنا لا بدّ أن يقول قائل ما هذا “الروح الأدبي” الذي تُقام له القيامة إلى هذا الحدّ وتُنشأ له “الكليات”؟ فالجواب إننا نعرّف هذا الروح ببضع كلمات. من المشهور عنا معاشر الشرقيين إننا متى اجتمعنا لأمر دبّ الفشل بيننا بأسرع ما يكون لرغبة كل واحد منا أن يكون رأساً. فالروح الأدبي يهوّن على العاجزين منا تصدّر القادرين فلا يتصدر إلا القادرون لئلا يصبح العاجزون أضحوكة وبذلك يصير الاتفاق والاجتماع عندنا أمراً ممكناً. فالروح الأدبي هو عبارة عن معرفة الإنسان حقه وحق غيره، أي معرفة ما له وما عليه. ومن المشهور عنا أيضاً أن جامعتنا العمومية ضعيفة. فالأفراد منا إذا كانوا من الهيئة المحكومة يكون لا همّ لهم إلا أنفسهم فلا يضحون شيئاً في سبيل المصلحة العمومية، وإذا كانوا في الهيئة الحاكمة فأكثرهم يتخذون وظائفهم ذريعة إلى مصالحهم الخصوصية. وهذا أصل فساد الشرق وسبب قول الغربيين أن الشرقيين لا يحسنون إدارة شؤونهم. فالروح الأدبي يُبطل هذا كله ويقدرنا على مغالبة مصالحنا الخصوصية خدمة للمصلحة العمومية التي هي مصلحة كل واحد منا إجمالاً. وبالاختصار أن الروح الأدبي هو شرفك الذي يمنعك من التسفل والدناءة في مقابلة ربح قليل أو كثير فيصون ماء وجهك رغماً عن الحيوان الذي في داخلك. هو قوتك التي تمنعك من ترك حقك يُهضم أو هضم حق غيرك وتقدّرك على حفظ كفتي الميزان متوازيتين بين الفريقين. هو النور الإلهي الذي يطلقك من أسر الملاذ الدنيوية فلا تعود ترى الحياة عبارة عن مخزن لملاذ وثروات يُبذل في سبيل تحصيلها كل شيء حتى أقدس شيء، بل تراها شيئاً جدياً مقدساً مشتركاً بينك وبين غيرك عليك فيه واجب ولك حق. وبعبارة واحدة نقول إنه كل الإنسانية في الإنسان وبدونه لا تسوى الحياة قشرة بصل.

هذا شيء من تعريف الروح الأدبي المطلوب إنشاؤه نجعله ختام هذا المقال الطويل. أما المدرسة التي أشار إليها جناب الأستاذ ضومط وذكرناها في صدر الكلام فيسرنا أن تكون الكلية الأميركية شاعرة بالحاجة إليها لأن اختلاط الصغار بالكبار في المدارس الكبرى قد يضر الصغار ضرراً بليغاً. وكفى ما تقدم بياناً لأهمية أمثال هذه المدرسة.

الجزء الثامن، تشرين الثاني 1903

مسألة السوريين في أميركا

لا تدخل “مجلة السيدات” في مسائل كهذه المسألة، ولكن من المبادئ ما يجب تعميم نشره بكل الطرق. والمسألة التي نحن في صددها بهذا الفصل اختلاف جريدة “المناظر” الغراء وجريدة “المهاجر” الغراء في أميركا بشأن “اندغام السوريين المهاجرين إلى تلك الاصقاع في الأمم التي يعيشون فيها وتركهم جنسيتهم”. وقد اتفقت الرصيفتان على تحكيم أربعة من أهل البحث في مصر. وهذا رأي أحدهم (صاحب الجامعة) نشره في رسالة مطوّلة فاقتطفنا منه ما يلي:

المقصود هنا من معنى الوطنية

“عندما كنت اذكر في ما تقدم (الوطن) (والوطنية) كنتُ أعني كما تقدم الكلام وطن السوريين الصغير أي سوريا. وربما يُقال أن الوطن والوطنية مسألة وهمية خيالية وبذلك يُفتح باب البحث في هل حب الوطن غريزي أم لا؟ وهل هو مقدس أم لا؟ وهل على الإنسان واجبات له يجب أن يفتديها بنفسه أم لا؟ (هذا في البلاد التي فيها وطن حقيقي وتاريخ مجيد). ولكن فراراً من الدخول في هذا التيه الذي انقسم فيه الباحثون فرقاً وتشعبوا طرقاً، نحصر الوطن في مسألة لا تقتضي نظراً وليست من الخيال في شيء فنقول إن وطن السوري ليس بأرض سوريا التي فيها تراب أجداده وآبائه وأحبائه، ولا تاريخها السعيد والتعيس معاً، ولا جبالها الجميلة البيضاء، ولا تربتها الخضراء، ولا شواطئها الزرقاء. فإن كل هذه أمور قد يجوز أن يسمى حبها خيالياً. ولكن هل يجوز أن نسمي (بقية الأمة السورية القديمة) أمراً خيالياً أيضاً. كلا فإن هذه مسألة مجسمة لا تُنكر. ومن يشك في أن هنالك بقية أمة تعيسة فليزر مدن الشام وقراها وليشاهدها بعينيه. فمتى قلنا (وطن ووطنية) فإننا لا نعني (المكان) فقط بل نعني (السكان) بالأكثر. فماذا نفعل ببقية هذه الأمة القديمة، هل نتركها للأقدار والفقر والمصائب في بلادها الفقيرة؟ أم ننصحها بالمهاجرة؟ أم نساعدها؟ “أما تركها فهذا ما يُسمى في عرف بعضهم (خيانة)، أما نصيحتها بهجر بلادها إلى الأبد فهي أمر جائز مع كونها متعلقة بأرضها القديمة لو كان ذلك سهل التنفيذ. وحينئذٍ تنحلّ المشكلة من تلقاء نفسها. ولكن فلنفرض أن هذا الحلّ سهل التنفيذ فهل هو مما ترتاح إليه النفوس وينطبق على مصلحة ذلك الشعب الذي قاسى ما قاساه إلى الآن في سبيل حفظ أرضه حتى إذا بدأ الإخاء بينه وبين مواطنه وشريكه الجديد بعد قرون الخصام والنزاع وتقرر نظام جديد يعامل الفريقين معاملة واحدة ولا ينقصه غير التنفيذ – هل لما وصل هذا الشعب إلى هنا بعد تضحية ما ضحاه في هذا السبيل نقول له أهجر هذه الأرض بدل أن يقال له انتظر عناية الله ورحمته بك وبمواطنيك في المستقبل الأبدي. لا أعلم. بقيت المساعدة، وهذا معنى الطلب إلى المهاجرين أن لا يقطعوا صلاتهم بوطنهم.

فالخلاف الكلي مثلاً هو أن يقول المهاجرون بعد هذا التفصيل: نحن لا يهمنا غير أنفسنا أما بقية الأمة فلتخلص نفسها كما تشاء وبقدر ما تستطيع إذ لا يحاسب الإنسان إلا عن نفسه. قلتُ – حينئذٍ لا تبقى حاجة للتحكيم في هذه المسألة لأنها تكون مفصولة من نفسها لأن القائل بترك الجنسية متى بلغت به الإثرة هذا الحد وقال هذا القول يكون قوله بمثابة التصريح بأن لا وطن له وإنما وطنه فائدته فحيثما وجدها التقطها. وبعبارة أوضح أقول إنه في طلبه الجنسية الجديدة القوية يطلب حقوقها أو منافعها وينبذ واجباتها أي الفروض التي تفرضها عليه هذه الجنسية وأولها الأمانة. وهو ينبذها بمجرد فعله وإن لم يصرّح بذلك. لأن من لم يكن أميناً في حياته للناس الذين نشأ بينهم وحملوا أثقاله وأثقال الذين أوجدوه في الحياة قبله كيف يكون أميناً للناس الغرباء الذين يطلب التعرف بهم من جديد. وحينئذٍ قد يجوز لهؤلاء أن يقولوا له اذهب وفِ دينك لرفاقك الأولين المساكين ثم تعال واتخذنا رفاقاً.

وعلى هذا لا يعود الخلاف في المسألة (خلافاً أدبياً أو سياسياً) بل يصبح (خلافاً فلسفياً) بين مبدأين: مبدأ الـIDEALISTES وهم الذين يبنون أفعالهم وأقوالهم على الفكر والواجب، ومبدأ الـUTILITAIRES وهم الذين يبنون مبدأهم على الفائدة والنفع ويقدمونهما على كل شيء. والإنسانية منذ وُجدت في الأرض مقسومة بين هذين المبدأين، ولذلك يسميهما بعض الفلاسفة “إنسانيتين” لا مبدأين وذلك لتباين طبيعتهما. وأنصار كل مبدأ من هذين المبدأين يشنعون على أنصار المبدأ الآخر حتى فلاسفتهم. فإن المؤرخ الفيلسوف الإنكليزي كارليل كان من حزب الـIDEALISTES فكان يسمي فلسفة خصومه الـUTILITAIRES ومنهم الفيلسوف سبنسر المشهور (فلسفة الخنازير). وقد ردّ عليه الفيلسوف سبنسر في تاريخ حياته الذي نُشر بعد موته ردّاً عنيفاً قارصاً ونسبه إلى الجهل لهذه التسمية. وأن جميع أفعال الناس وأقوالهم وكتابات الكتاب وآراءهم كلها يمكن ردّها إلى هذين المبدأين. ولذلك كثيراً ما تجدهم يتناظرون ويتخاصمون في أمر، وكل منهم يدعي أن الحق ظاهر في جانبه ظهور الشمس. ولا يكون في الحقيقة سبب لخصامهما واحتدامهما غير كون أحدهما IDEALISTES والآخر UTILITAIRES. ومما لا يحتاج إلى إثبات وغني عن كل بيان أن كلا هذين المبدأين ضروري لازم للإنسانية في الأرض. فالأرض لولا الـ IDEALISTES لكانت مزبلة منتنة. ولولا الـUTILITAIRES لما كانت عامرة عمرانها الحالي، وإن كان تولستوي كبير الـIDEALISTES في هذا العصر يقول إنه خير للبشر أن يعيشوا في البساطة والطهارة من عيشهم في عمران كهذا العمران البشر فيه يأكلون بعضهم بعضاً. ولكن خير الأمور في الحالة الحاضرة الوسط بين هذين المبدأين أي الاعتدال بينهما. وكل من قرأ شيئاً عن الولايات المتحدة وعن البرازيل علم أن الأولى UTILITAIRES بالطبع والثانية IDEALISTES بالطبع. ويظهر أن “المهاجر” من حزب الأولى كما أن “المناظر” من حزب الثانية لتأثير الوسط عليهما تأثيراً ظاهراً في كتاباتهما أيضاً. فدعوة كل واحد منهما ضرورية للمهاجرين، وكل واحد منهما يقوم بواجب عليه لبني وطنه. “المناظر” بحثه المهاجرين على أن لا ينسوا وطنهم، و”المهاجر” بحثّهم على أن لا يتركوا الفوائد تفوتهم. وفي ظني أن المهاجرين سيكونون في المستقبل حزبين أيضاً تبعاً لهذين المبدأين. فمن كانت منهم طبيعته IDEALISTES عمل برأي “المناظر” لأن قلبه لا يمكن أن ينسى وطنه. ومن كانت طبيعته UTILITAIRES عمل برأي “المهاجر” وسدّ العزّ والثروة في نفسه مسدّ حب الوطن. ولعلّ هذا أحسن حلّ للمسألة إذ فيه حفظ حقوق الجميع”.

وجاء في ختام الرسالة ما يلي:

“ولكن أيها الإخوان ليست الآخرة وحدها خيراً من هذه الدنيا بل أن أميركا أيضاً خير منها. فتعلموا صناعة أو زراعة أو تجارة وارحلوا إليها أفواجاً أفواجاً. فهناك تتحررون من (عبودية العقيدة وعبودية رأس المال). وإن كنتم تدخلون فيها في طور جديد فيه جهاد جديد وشأن جديد فلكم على الأقل حريتكم. ومتى عدتم إلى الوطن أقوياء اغنياء ترون الذين كانوا يهملونكم كيف يتهافتون عليكم (لسؤال خاطركم). ولكن إذا جاز لأخ مخلص لكم مراقب لحركاتكم وسكناتكم أن يقدم لكم نصيحة فإنني أصرح بما كتبتُ كل هذه التفاصيل للوصول إليه وهو: لا تنقلوا إلى بلاد هجرتكم العظيمة شيئاً من أمراض وطنكم. أعطوا الرهبان والكنائس والكهنة والأديرة بقدر ما يطلبون “وإن كانوا لا يشبعون” فأنتم أسخياء كرماء. ولقد نفعوكم في ما مضى فيجب أن لا تهملوهم الآن كما يهملون إخوانكم ويستأثرون بخيرات الأمة وأوقافها دونهم. ولكن لا تتركوهم يفعلون عندكم ما يفعلونه في وطنكم. وخير لكم أن يكون لكم إكليروس عربي مستقل مرجعه إلى الإكليروس المحلي الأميركي لأنه أقدر من غيره على إفادتكم بنفوذه ومبادئه. وعلى الخصوص لا تتركوا هداياكم إلى الكنائس والأديرة وعلائقكم مع الرؤساء والرهبان تكون سبباً للمرض المشهور وهو انقسامكم بعضكم على بعض، ولا أن تنسيكم “بقية أمتكم” المقيمة في الوطن والمهاجرة إليكم. نعم إنكم لا تزالون الآن في أول قوتكم فإذا لم تفعلوا شيئاً كبيراً لوطنكم فهو يعذركم ولكنكم في المستقبل ستكونون بإذن الله قوة عظيمة لسوريا مالياً وأدبياً وسياسياً. وحينئذٍ تفتخر بكم سوريا كما افتخرت فينيقيا “وهي هي” بقرطجنة التي بناها الفينيقيون في إفريقيا ونازعت بعد ذلك السلطنة الرومانية السيادة دهراً طويلاً. أنتم في بلاد حرة نشيطة جديدة يقول رئيسها روزفلت في أحد كتبه “إن الحكومة التي لا تُبنى على النزاهة والاستقامة المطلقة حكومة ساقطة لا تدوم”. ويقول المستر كرنيجي غنيها المشهور ونادرتها الغريبة “سيأتي يوم يكون فيه كل غني يموت دون أن يوزع أمواله موصوماً عند الناس بوصمة العار”، ثم أنه يطبق قوله على فعله. ويقول فيها أحد أساقفتها “سفينة خلاص المسيحية أن يكون شعارها “الله والشعب” كما كانت في بدء أمرها. فاحملوا أيها الإخوان من هذه المبادئ إلى الوطن في جرائدكم وصدوركم ولا تنقلوا شيئاً من مبادئه إليكم. وإذا كنا مع ضعفكم الآن وقوة كثيرين من رؤساء وأغنياء السوريين في سوريا وغيرها نعتمد للمستقبل عليكم لا عليهم فما ذلك إلا لأن هذه ستكون مبادئكم. أما مبادئهم هم فكما تعلمون. إن أنفاس الحرية والوطنية قد مرّت عليكم وأنتم في أميركا فأنعشت نفوسكم، وأما هم فلا يفهمون شيئاً غير مصالحهم لأنهم نسوا الحرية منذ أزمان والوطن صار عندهم اسماً لغير مسمى. وكل قوة تنهض من الأمة وتعلو باستقلال ولا تكون في خدمتهم يعتبرونها ضدهم فيطلبون إما إذلالها أو إفناءها بدل صرف قوتها في نفع أمتها وأمتهم. وهكذا يكونون كمفتين للنشاط والذكاء في الأمة بدل أن يحيوه. وأنكم تعلمون أنه لو اتفق خمسة أغنياء فقط من أبناء هذه الأمة لأوجدوا الجميع أبناء وطنهم في سهول البقاع أو حلب أو ما بين النهرين بل في مصر والسودان مزارع واسعة ترد الحاجة عن “بقية الأمة القديمة” وتجعلها قوة عظيمة كما يفعل اليهود وزعيمهم روتشيلد في أبناء أمتهم في فلسطين وأفريقيا وغيرها إذ يجمعون كلمتهم ويضاعفون قواهم وينشئون لهم وسطاً صالحاً للنمو والتقدم. ولكن ما لهم وهذه الثقل كلها إنهم أغنياء وجهاء لأنفسهم لا لأمتهم. أي أنهم حمل على أمتهم لا عون لها. فكيف يجوز لكم إذاً أيها الإخوان التفكير في ترك هذه الأمة في زمن تكون فيه هذه أفكار رؤسائها وأغنيائها.

ذلك ما أجعله خاتمة رأيي في أن لا تقطعوا صلاتكم بوطنكم. حتى إذا تغيرت مجاري الإنسانية في المستقبل. وتقررت العدالة (السياسية والاجتماعية) بين الأفراد وبين الشعوب قولاً وفعلاً. وامتزجت العناصر والمذاهب في وطنكم امتزاج الراح بالماء والسكر بالعسل فصاروا كلهم أمة واحدة جديدة يشعرون بعضهم بآلام بعض. وعاد رؤساء السوريين – من كل العناصر – وأغنياؤهم وحكامهم إلى عواطف أكرم وأعدل من عواطفهم اليوم قصاراها التفاني في ترقية شأن البلاد والشعب إجمالاً لا جعلها مرتعاً لطبقة منها (وهذا ما يُنتظر من طبيعة الشرقيين الكريمة إذا استسلموا إلى طبائعهم) فيمكنكم حينئذ أن تمدوا أيديكم من وراء البحار وتسلموا على سوريا سلام الوداع وتغيبوا في التنور الأميركي ليجعل هذا التنور فضتكم السورية ذهباً أميركياً بحتاً. وحينئذٍ لا يجوز لسوريا أن تلومكم لأنها هي نفسها تكون غابت في تنور كبير آخر. ويكون الافتراق يومئذٍ بين الأم والأولاد المقيمين وراء البحار مبنياً على الاتفاق والاختيار والمصلحة المشتركة لا على إثرة أحد الفريقين. وهي حينئذٍ تودعكم بابتسام لا بعبوسة وازورار. وعظام أجدادكم وآبائكم وأحبائكم في تربتها تدعو لكم”.

انتهى

اليهود والسوريون: قال كاتب هذه السطور: وهذه المسألة التي ثار غبارها بين السوريين في أميركا قد ثار غبارها أيضاً بين الإسرائيليين قبل السوريين. فإن الإسرائيليين اليوم أيضاً قسمان، قسم يوجب (الاندغام) ولكنه يدعو إليه في الظاهر فقط، وقسم يقول إنه ليس من الرأي والعدل أن تترك أمة نفسها وتوجد الفشل والانحلال بين صفوفها لمصلحة أفراد منها.

ومن غريب الاتفاق إننا بعد كتابة ما تقدم عثرنا على مقالة مهمة بقلم العالم الإسرائيلي المشهور المسيو ريناخ الذي هو من أكابر الثقاة بين علماء أوروبا وأميركا ختمها بما خلاصته (أنه متى ذهب أثر الانقسامات الدينية والجنسية من العالم وعمّ العدل والمساواة جميع البشر فما يسمونه عزلة اليهود وانفرادهم يذهب من نفسه ويندغمون حينئذٍ في باقي الأمم بلا ضرر ولا مانع). وهذا القول شبيه بالرأي الذي تقدم بسطه. وقد قال المسيو ريناخ هذا القول لأن كثيرين من الساسة يلومون الإسرائيليين لاعتصابهم في أي بلد كانوا عصبة واحدة. وفي الحقيقة أن بقاء هذه الأمة القديمة قروناً عديدة بعد تشتت شملها حافظة تقاليدها وكيانها الاجتماعي الأول مع أنها عاشت بين أرقى الأمم وأقواها لدليل على أن في نفس الإنسان شيئاً أقوى من الطبيعة نفسها، لا بل أن هذا البقاء نفسه من نواميس الطبيعة الأبدية.

العدد 2، السنة 2، كانون الأول 1904

السوريون في مصر

(تابع “رأي في مسألة” لصاحب الجامعة)

ورد في رسالة صاحب “الجامعة” الأخيرة بشأن المناظرة بين جريدتي “المناظر” البرازيلية و”المهاجر” النيويوركية مباحث وآراء أدى إليها الاستطراد ولا يخلو نشرها من فائدة زيادة في توجيه الأنظار إليها. وقد نشرت “مجلة السيدات” في جزئها السابق، ولئن كان ليس من شؤونها أن تدخل في أمثال هذه المواضيع، فصلاً من تلك الرسالة وهي الآن تنشر فصلاً آخر مختصاً بالسوريين في مصر.

وقد أدى بصاحب الجامعة إلى هذا البحث ما ورد في الرسالة من أن السوريين المهاجرين إلى أميركا لهم أن يدخلوا في جنسية الأمم التي يعيشون في بلادها إذا لم يكن بينهم وبين تلك الأمم موانع تمنع من امتزاجهم بهم جدّ الامتزاج، وكانوا لا يجدون الضرر بدل الفائدة في هذا الدخول لكون الأمة التي يريدون الدخول فيها ضعيفة لا تستحق أن يترك المرء جنسيته وبلاده من أجلها. ومن ذلك وقع الاستطراد إلى السوريين في مصر.

وإليك ما جاء في الرسالة بهذا الشأن:

“ولست أجهل أن هنا اعتراضاً مهماً. فرُبّ قائل يقول “وأنتم أيها العثمانيون (المتمصرون) لماذا تصرّون على طلب الاندماج في الجنسية المصرية مع أن بين مصر والبرازيل شبهاً من بعض الوجوه في هذا الشأن. فإننا نسمع حتى من هنا (أميركا) صراخ بعض الجرائد عليكم وإهانتها لكم. وإن قلتم إنكم لا تعبأون بأهواء الأفراد وصراخهم ما دامت المحاكم تنصفكم والحكومة لا تتعرض لكم فنحن نقول بل أنها تتعرض لكم. فإن قانونها الذي يقضي بأن لا يُعد مصرياً إلا من يقيم في مصر (15 عاماً) لهو بمثابة إشارة خفية معناها إنني لا أريدكم. تقولون 15 عاماً؟ فلا بأس باحتمالها. وننصحكم أن تنشدوا في أثناء هذه المدة الطويلة النشيد المعروف (عرف الحبيب مقامه فتدللا) فإن هذا مما يساعدكم على قطع هذا العمر الطويل إذا كنتم ترغبون في الجنسية المصرية. ولكن ماذا نسمع؟ هوذا سعادة شكور باشا الرئيس السابق للمجلس البلدي الإسكندري (وُلد) وشبّ وشاب في مصر ومع ذلك فقد اتفقت كل الجرائد على إسقاطه أيام حادثته المشهورة. بعضها (وهي الوطنية) لأنه سوري وبعضها (وهي الإفرنجية) لأنه آسيوي(1) فكيف إذاً يجوز للعثمانيين في مصر ما لا يجوز لهم في البرازيل مع أن الشبه بينهم قريب من بعض الوجوه؟

قلنا كلا ليس الشبه بقريب بل هو بعيد. فأولاً أن مصر (ارض عثمانية) والعثماني متى أقام فيها أقام في (وطنه وبلاده) وإن لم يتمصر، فكيف به إذا تمصر. أي أنه يملك بحق الطبع والشرع حق (الوطنية) أعطوه إياه أم لم يعطوه. ولا يقدر أحد غير جلالة السلطان على أن ينزع منه هذا الحق. وثانياً إن بين عثمانيي سوريا وعثمانيي مصر (أي إخواننا المصريين مسلمين ومسيحيين) روابط وجامعات غير الوطنية أهمها اللغة والجوار والإلفة والأخلاق والعادات فضلاً عن المصلحة المشتركة التي هي من أقوى الروابط. إذاً لا شبه بين البرازيل ومصر من هذا الوجه قطعياً.

أما ما تسمعونه أحياناً أيها الإخوان مما أُشير إليه في القول المذكور آنفاً فيسرّني أن اغتنم هذه الفرصة لأقول فيه كلمة إذا كنتم تسمحون لي بذلك.

وأول ما أقوله ترديد عبارة جريدة “المنارة” بالابتعاد عن السياسة قبل كل شيء. فإنه في رأيي العاجز ما أضرّ بالسوريين في مصر شيء كالسياسة. فإن دولة رياض باشا الذي كان يميل إليهم من قبل وينشطهم ويساعدهم لم ينقلب ويضع قانونه المشهور (15 سنة للتجنس بالجنسية المصرية وعدم قبول أحد غير المصريين في وظائف الحكومة) إلا نكاية بهم وبالصحافيين القادرين الذين أصبحوا يقاومونه منهم. ولست أعلم هل كان دولته يعتقد بأن جميع السوريين كانوا وراء الذين يقاومونه فأراد التفريق بين الأخوين المصري والسوري بذلك النظام الجديد انتقاماً منهم أم رام الانتقام من بضعة أفراد فضرب جنساً بأسره؟(1) ومن الغرائب المضحكة أنه بينما كان رياض باشا يضرب السوريين بنظامه ظنّاً منه بأنه يضرهم بإقفال أبواب الوظائف في وجوههم كانت الوكالة البريطانية تطلب برهاناً على أن السوريين ليسوا من فرنسا وجريدة “الأهرام”. والحقيقة على ما أظن كانت – كما هي دائماً – بين الجانبين. فإنه لم يكن من السوريين يومئذٍ في حزب الإنكليز وحزب الفرنسويين إلا الذين اتخذوا السياسة شغلاً لهم أو الذين لا شغل لهم أو الذين وُلوا وظائف الحكومة. وأما من بقي من السوريين تجاراً وصناعاً وزراعاً فقد كانوا مشغولين بشغلهم اليومي الدائم لا يهمهم إنكليز ولا فرنسيس وإنما يهمهم رواج أعمالهم. وهؤلاء العاملون النشيطون المستقلون لا يزالون كذلك إلى اليوم. ونظام رياض باشا لم يُسقط شعرة من شعرهم ولا أفقدهم غرشاً من أموالهم. بل كانت كل الخسارة في جانب أصحاب الوظائف. ولكنها كانت خسارة وقتية بل كانت ربحاً وفائدة لهم لأن إخواننا المصريين أنفسهم أصبحوا يهجرون الوظائف إلى الأعمال الحرة – تجارية وصناعية وزراعية.

فالسياسة إذاً هي التي كانت سبب اضطهاد السوريين في مصر من قديم. وهي التي جعلتهم متّهمين في ذلك الزمن عند الفريقين. أما في السنوات الأخيرة (فصناعة الصحافة) هي السبب في التعكير السطحي الذي يشاهد في مصر بين السوريين والمصريين. وهي علة ما تسمعونه أحياناً من عندكم من الصياح والصراخ. وبعبارة أوضح أقول إن الصحافة المصرية الإسلامية كانت (قبل أن تنقسم على ذاتها بالحادث الأخير) لا تجد سبيلاً لمزاحمة الصحافة السورية القديمة إلا من طريق الدين والوطنية. ومما زاد الطين بلّة أنه وجد بين هذه الصحافة الأخيرة صحافة مروّجة لمصالح محتلي البلاد (عن مبدأ كان ذلك أو عن منفعة) فكان هذا الأمر من أعظم الأسباب التي ساعدت على النفار الوقتي السطحي الذي أشرت إليه آنفاً. لأن الصحافة الوطنية المذكورة كانت إما دفاعاً عن أحزابها أو ترويجاً لمصالحها الصحافية تحارب الصحافة الأخرى التي في جانب الاحتلال حرب العدو اللدود للعدو اللدود. وفي أبان حماسة المناظرة والمقارعة تتهم جميع السوريين بالتهم التي تتهم بها هذه الصحافة لأن أصحابها سوريون. فهي توجه إلى أمة بأسرها الخصام الذي بينها وبين أفراد من هذه الأمة لظنها أن جميع أبناء تلك الأمة من حزب خصومها، مع أنه لم تكن تقتضي معرفة الحقيقة لو كانت تريدها بإخلاص سوى النظر إلى تاريخ المرحومين بشاره وسليم تقلا مؤسسي “الأهرام” أو غيرهما من أبناء أمتهم الذين كانوا في جانبهم أو الذين التزموا الحيادة بين الفريقين. نعم لا نجهل أن بعض المظاهرات في بعض الأحوال مما يترك سبيلاً لسوء الظن ولكن لو لم تكن النفوس مستعدة لسوء الظن هذا لحملت تلك المظاهرات على محمل المظاهرات الإفرادية لا الجمهورية. فإن سعادة شكور باشا لما وقف وقال في خطبة طويلة ما خلاصته (إنه يجب على السوريين أن يتحدوا في مصر وأن حكمة الله التي لا تُدرك هي التي قيدت مصر بالاحتلال) إنما كان يتكلم كأحد الأفراد لا بلسان جمهور. وإن شئت فقل إنه كان ينطق بلسان من يخطب ود قوم لمنفعة وعدل يرجوهما عندهم بعد ما رأى أن كل تعبه في خدمة الإسكندرية لم يلق عند خصومه الذين حملوا عليه تلك الحملات من جزاء غير التحامل والظلم لأنه سوري وآسيوي. وليس نشر خطبته في جريدة سورية دليلاً على أن جميع السوريين موافقون على إيجاد التضامن بين مبادئهم ومصالحهم ومبادئه ومصالحه ليكون لسان حالهم فإنه من المشهور في بلادنا أن كل جريدة تنطق بلسان صاحبها ومحررها لا بلسان جمهور وراءها إذ لا جمهور إلا حيث يوجد رأي عام فعّال. فالحملة على جميع السوريين في مصر بسبب خطبة شكور باشا كانت أمراً بارداً في غير محله. ولكن الحق يقال أن شكور باشا نسي مصابه هذا بعد ما رآه من الحملة على دولتلو رياض باشا نفسه بسبب خطبته المشهورة حديثاً. وهنا وصلتُ إلى أساس كلامي. فأقول إنني كفرد من السوريين في مصر أرى في رأيي العاجز أنه ينبغي أن لا يكون لنا في السياسة رأي عنيف مع الاحتلال ولا ضده. بل يجب أن نكون مسالمين للجميع. فنحن في مصر من حزب أهل الإصلاح “في كل ما هو إصلاح حقيقي خصوصاً للشعب المصري”. ولكن إذا تناقضت مصالح الشعب المصري الاجتماعية ومصالح أهل الإصلاح السياسية فكل ذي شعور وقلب لا يمكن إلا أن يكون مع أختنا مصر مهما كانت الحال في السراء والضراء. وإذا كانت مصر أحياناً مغلوبة على أمرها في هذا التنازع فمن الناس من يؤثرون أن يكونوا مع المغلوبين على أن يكونوا مع الغالبين ويجدون في ذلك ارتياحاً. فلأهل البلاد – رياض باشا مثلاً – أن يقولوا هل يريدون الاحتلال أم لا يريدونه وهل يسالمونه أم لا يسالمونه. أما نحن فيجب علينا احترام عواطفهم إذا أنكروه كما يجب علينا مسالمته لأننا عائشون تحت سلطته. وليس من مصلحتنا ولا من شأننا مقاومته إذ له حزب من أبناء البلاد نفسها وعلينا احترام عواطف هؤلاء كما علينا احترام عواطف أولئك.

ولست أريد بما تقدم أن سلوكنا هذا المسلك في مصر يُبطل النزاع والخصام فيها بين الأخوين المتحاسدين، فإن هذا القول لا يقول به إلا كل من يجهل أن هذا الاحتكاك لا بدّ منه في المصالح والعواطف بين أقوام تختلف أخلاقهم وعاداتهم وتربيتهم بعض الاختلاف. وربّ أخوين ينشئان في بيت واحد وفي مهد واحد لا يسلمان من هذا الاحتكاك والنزاع حالما يستقلان ويسيران في الحياة جنباً إلى جنب. فالاحتكاك والتنازع بين الأفراد وبين الأقوام لا بدّ منه ما دام الإنسان إنساناً. والذي يُرجى أن يبطل أو ينقص في أفعالهم وأقوالهم ليس تنازعهم نفسه إذ له أسباب اجتماعية وطبيعية وسياسية ووراثية لا يزول إلا بزوالها. وإنما الذي يُرجى أن يبطل أو ينقص في البشر مع حسن تربيتهم وانتباه العواطف الكريمة في نفوسهم شيئاً فشيئاً هو شدة تعصبهم كل فريق لنفسه ولقومه وعدولهم عنه إلى حمل بعضهم بعضاً لحسن ظنهم بعضهم ببعض. وهذا شأن الطبقة الراقية اليوم من جميع العناصر في جميع البلدان لا في مصر فقط. ودأب هذه الطبقة في كل مكان أن تنظر إلى ما يجمع لا إلى ما يفرق والى ما يرتق لا إلى ما يفتق إذ لا مصلحة لها في التحريض وزرع بذور البغض بين البشر، وليست صدورها ضيقة إلى حد أنها لا تسع مبدأها فتخرجه منها بقوة لتوزعه على الناس بقوة. ويحق لمصر بأن تفتخر بفريق عظيم من هؤلاء العقلاء الفضلاء الذين هم قبلة آمالها في المستقبل وحجتها على من ينكر ارتقاءها الأدبي.

كلا، ليس المراد بما تقدم أن اجتناب السياسة يذهب بكل أسباب الاحتكاك وإنما المراد أن يكون لضيوف مصر نظر إلى مصر من وراء أحزابها الحاضرة. فإن مصر باقية ثابتة أبدية وأما الأحزاب فواهية واهنة ذاهبة. فإن أخف نسمة هواء تذهب بها وأقل نسيم يسقطها. وهذا معنى قولي أن نكون مع مصر نفسها لا مع هؤلاء ولا مع أولئك. ذلك أن هؤلاء وأولئك ليسوا مصر كلها. وإنما مصر الحقيقية، مصر التي يجب علينا رعاية خاطرها وإكرامها في السراء والضراء هي مجموع (الشعب المصري) وأبنائه الكرام الذين أخذوا يخرجون منه حين انفتحت في وجهه أبواب التقدم وارتقوا بجدّهم واستعدادهم إلى أسمى الدرجات دون أن يلوثوا ارتقاءهم بالضغط على أبناء جنسهم أي امتصاص دمائهم والمعيشة من عرقهم كما تفعل الطبقة العليا التي تعيش كالعلق على جسم ذلك الشعب وتغتصب أرضه وأطيانه تارة تحت ستار القانون وتارة بوضع اليد وأخرى (بالمحسوبية) للأمراء السابقين. وكل خير يُفعل مع ذلك الشعب الذي هو مصر الحقيقية يجب أن نكون نحن من أنصاره سواء كان وارداً من هؤلاء أو أولئك. فلما نرى الأجانب عن البلاد مثلاً يديرون زمام أمور البلاد المادية بقسط وعدل وحرية بقدر الإمكان، لما نرى الأعمال العظيمة التي يعملونها في الري والزراعة وحرصهم (ولو في الظاهر) على جعل سلطة القانون فوق كل سلطة – لا يسعنا إلا الإعجاب بهذا الخير الذي هو أساس كل أمة وبدونه يصير موت الأمم خيراً من حياتها. وكل ذي مسكة من العقل يشكر لهم حسن إدارتهم هذه ويثني عليهم لإخراجهم مصر من حال إلى حال. ولكن لما نرى من جهة أخرى حملة الماليين والشركات على مصر لاحتكارها والانتفاع بتلك الخيرات التي تُنشأ بمال الشعب المصري دون أن ينتفع بها هذا الشعب لعجز أفراده عن المزاحمة وجهله الوسائط الكبرى المعينة عليها وأريد بها تأليف الجمعيات لتوازن قوتها قوة الشركات والأفراد الأقوياء. لما نسمع ما يتهم به (الحزب الوطني) أهل الإصلاح بأنهم يكرهون ارتقاء مصر أدبياً لأن الارتقاء الأدبي يجرها إلى الاستقلال السياسي ولذلك لا يعملون شيئاً له. ونسمع جريدة كبيرة وطنية كجريدة “المؤيد” التي صارت معتدلة مسالمة للاحتلال تقول في كلامها على التربية في مصر إن الأمة لا ينبغي أن تعتمد على أولي الأمر في مصر بشأن التربية والتعليم (لأنهم لا يريدون أن نُرشد كما يرشدون) أي أن من مصلحة الاحتلال أن تبقى مصر تحت وصايته كالطفل الصغير – لما نسمع ونرى كل هذا لا يسع ضيوف مصر إلا أن يكونوا في جانب هذا الرجل الذي يُراد تركه طفلاً. وهذا معنى قولي أن نكون مع الشعب المصري والذين يخدمونه بإخلاص سواء كانوا غرباء أو أقرباء وعدم النظر إلى الأحزاب لأن الضرر والشر لا يردان من الخارج دوماً. وربّ خطب كخطب الثورة العرابية يكون أجلّ من الخطوب الخارجية.

وهنا أرى أيها الإخوان إنني شردتُ عن موضوعكم وأطلتُ الكلام في ما ليس له علاقة مهمة به. ولكنكم أنتم وقرّاؤكم تغتفرون لي ذلك ولا شكّ لعلمي أنكم لا تسأمون الكلام مهما طال عن مصر العزيزة عندنا وعندكم. بل إنني لم أخرج عن موضوعكم خروجاً تاماً. فإنني كنت أتكلم عن وجوب اجتناب الدخول دخولاً عنيفاً في المسائل السياسية في البلاد التي تكونون فيها ضيوفاً، والعلاقة قريبة بين الموضوعين كما تقدم”.

الدولة العلية وعناصرها المتعددة(1)

وفي الرسالة المذكورة أيضاً كلام مختصر عن الدولة العثمانية وعناصرها المتعددة وحاضرها ومستقبلها أفضى إليه الاستطراد أيضاً إشباعاً للموضوع ولا يخلو إعادة نشره من فائدة وهو:

“للمهاجرين من سوريا إلى أميركا وطنان في الحقيقة لا وطن واحد. أحدهما كبير والآخر صغير. الأول (الدولة العثمانية) والثاني (القطعة السورية).

فالكلام السابق ذكره(2) يجوز أن يُقال مثلاً فيما يختصّ بالوطن الكبير، وقد قلت (يجوز) لأن هناك تنازعاً فيه. والجامعة منذ إنشائها إلى الآن من المتنازعين في ذلك. وهي لا تنازع فيه لإنكارها الحقائق الظاهرة بل لأنها تنظر إلى هذه المسألة من وجه آخر. فإنها ترى أن (المسألة الشرقية) مسألة أعيت البشر في الأرض من زمن بعيد وأنه لا يُرجى حلها على ما يرومه كل فريق بل يجب على الجميع التساهل للوصول إلى شيء مقبول. فالذين يحلمون بهضم حقوق الفئة الضعيفة فيها وإقامة عظمة الدولة بذلك الهضم إنما هم قوم يحلمون لأن هذه الفئة مع قلتها تُبقي الدولة في شقاق وضعف دائم ما دامت مظلومة إذ ما أكثر الذين يتطوعون لإنصافها… وكذلك الذين يحلمون باقتسام الدول وأن في هذا الاقتسام راحة الفئة المسيحية المذكورة آنفاً، هم أيضاً يحلمون لأن تنازع الدول يقي الدولة من شرهم ما دام هذا التنازع. وفضلاً عن هذا فإن الفئة المسيحية المذكورة آنفاً لا تستفيد شيئاً كثيراً من انتقال بلادها من يد الدولة العثمانية إلى يد دولة أخرى لأن الدولة المحتلة تجعل محور سياستها الميل إلى العنصر الغالب القوي على العنصر الضعيف إرضاءً للأول واستمالة له لأن الضعيف راضٍ عنها طبعاً. ولا تظنوا أن هذا الرأي لي فإنه لجريدة “المقطم” المشهورة أبدته في أثناء القلق الذي حدث منذ نحو عامين لما ظهر في التقارير الرسمية الإنكليزية في مصر والسودان شيء من أثر التحريض والتحامل على المستخدمين السوريين والأقباط في السودان. وقالت يومئذٍ في مقالة طويلة ما معناه أن المسيحيين يكونون تحت حكم (الجامعة العثمانية) أكثر راحة منهم تحت حكم دولة أجنبية للسبب المذكور آنفاً. وقد أعجب كثيرون يومئذٍ بهذا القول وأدهشهم هذا الاستقلال البديع في الرأي.