مطاع صفدي.. مفكّراً فلسفيّاً مُفارقاً

د. تهاني سنديان*

هو واحدٌ من كبار مُجدّدي الوعي الفلسفي العربي وانفتاحه على آخر التجليّات الفلسفيّة الحديثة في العالم، بخاصّة في الغرب الأوروبي، ولاسيّما في فرنسا، ومن خلال نتاجات الثالوث الفلسفي الفرنسي الأشهر في زمننا: ميشال فوكو، جيل دولوز، وجاك دريدا، التي أثّرت في الصميم على مداراته الفلسفيّة العامّة، وانخراطه الجدليّ والمسؤول في مفاهيم “الحداثة” و”الحداثة الدائمة”، و”ما بعد الحداثة”، حيث يُعتبر أحد أهمّ رادة التنظير لهذا المفهوم الأخير على المستوى العربي، وحتّى على المستوى الأوروبي، كما ألمح إلى ذلك المستعرب الفرنسي أندريه ميكيل، ولأجل ذلك لُقّب بـ “ناقد العقل الغربي”.

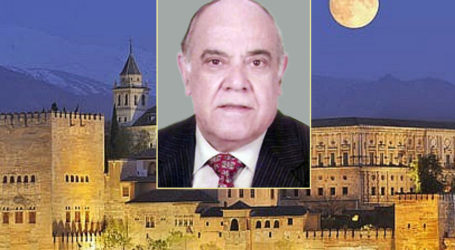

إنّه المفكّر الفلسفي والروائي العربي مُطاع صفدي (1929 – 2016) الذي وُلد في دمشق وتخرّج في جامعاتها، ثمّ انتقل إلى بيروت للإقامة الدائمة فيها، مؤسّساً “معهد الإنماء العربي” ودوريّته الشهيرة “الفكر العربي”، ثمّ أسّس لاحقاً “مركز الإنماء القومي” ومجلّته المعروفة “الفكر العربي المعاصر”، وكذلك مجلّة “العرب والفكر العالمي”.

كما ألّف كتباً فلسفيّة وبحثيّة طليعيّة في مجالها النقدي التقويمي، منها مثالاً لا حصراً: “نقد العقل الغربي: الحداثة وما بعد الحداثة”، “نقد الشرّ المحض 1: بحثاً عن الشخصيّة المفهوميّة للعالم”، “نقد الشرّ المحض 2: ” نظريّة الاستبداد في عتبة الألفيّة الثالثة”، “ماذا يعني أن نُفكّر اليوم؟”،”نظريّة القطيعة الكارثيّة”، “الفلسفة براءة الصيرور”.. وغيرها من مؤلّفات.

اشتقّ مطاع صفدي مصطلحات فكرو/ فلسفيّة جديدة، وأيضاً توليديّة باللغة العربيّة، واكبت نصوص ترجماته المتفوّقة لأطاريح فلاسفة “الحداثة الدائمة” الفرنسيّين ممّن سبق وذكرنا أسماءهم. وكذلك واكبت تلك الاشتقاقات والتوليدات، مباحثُه الفلسفيّة والنقديّة الذاتيّة للأنساق الفكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة العربيّة من مثل: “قووي”،”شعبَوي”، “قومَوي”، “حداثوي”، “فكرَوي”، “تفكيكَوي”، “الإنسان المرآوي”، “الذاتويّة”، “الكمّوية”، “الوجودانيّة”، “التخوصن”…. إلخ. كما لجأ إلى استخدام صيغ المصادر الرباعيّة من مثل “قدسَنة”، “خوصَنة”، “أمرَكة”، “شكلَنة”، “بنيَنة”… إلخ. وغالباً ما كانت مثل هذه الاشتقاقات والآليّات التوليديّة تأتي في مكانها الموائم على مستوى التعبير والدلالات في النصّ الذي يؤلّفه؛ وربّما لأجل ذلك دخلت لاحقاً قاموس المصطلحات العلميّة والنقديّة العربيّة الجديدة على الصعيدين الفلسفي والنقدي/ الفكري بشكلٍ عامّ.

كما تميّز أسلوب مُطاع صفدي، تنظيراً وكتابةً، بالمزج السلس والمتين بين الشعريّة والفكرويّة، وذلك على غرار أساليب وكتابات الفلاسفة الفرنسيّين ممّن قرأ لهم وترجم للكثير من أطاريحهم، بخاصّة فوكو ودولوز، وقد ارتبط، في المناسبة، مع هذا الأخير بصداقة شخصيّة وفكريّة منتجة، تبعتها ترجمته (أي مطاع) لكتابه: “ما هي الفلسفة؟”.

وإذا كان سؤال: “ما الفلسفة؟” يجيء عادةً كموضوعٍ لمدخل الفلسفة، فإنّه عند جيل دولوز، كما يرى مُطاع صفدي، يجيء تتويجاً لحياة وتركيباً أعلى لفكر فيلسوف غطّى إنتاجه الكثيف بمفاصل رئيسة من ثقافة النصف الثاني من القرن العشرين؛ فالفلسفة التي تسأل سواها، تعيد النظر في مجمل ما تراكم لديها من أجوبة، لتطرح من خلالها سؤال نفسها عينه.

ولقد حسم دولوز الأجوبة في قولةٍ واحدةٍ، ترى أنّ الفلسفة هي إبداع المفاهيم. وعليه لم تعد الفلسفة معرفة “المبادئ الأولى”، ذلك التعريف الإغريقي الأرسطيّ الذي لم تزحزحه أعتى ثورات العقل وانعطافاته الكبرى؛ وحتّى كانط لم يبارح هذه الترسيمة، وإن اصطلح عليها بتسمية أحدث: “نقد العقل الخالص”؛ فقد يتضمّن إبداع المفاهيم تخوماً من المبادئ الأولى، ولكنّه لا يتحدّد بها. وقد يُوحي إبداع المفاهيم بما يشبه الممارسة الفعليّة للعقل الخالص، لكنّه مع ذلك يحمل هذه الممارسة إلى ما لا ينتظره العقل الخالص من ذاته، ولا تَعِدُ به جاهزيّته أصلاً. (Rybelsus online) هذا التعريف الذي يزعزع كذلك من مواصفات كلّ تعريف منطقيّاً، ينقل الفلسفة من “طوبائيّة” “البحث عن الحقيقة” إلى حيّز أدوات البحث؛ إذ أنّ المفاهيم لم تكن مُفرداتٍ للحقيقة، بقدر ما كانت وصارت أدوات أو مفاتيح تتعامل مع أجواء الحقيقة. ولقد ذكرنا مفاهيم، ولم نذكر مفهوماً؛ ذلك لأنّه لم تعد ثمّة طريقة واحدة بعينها تطرق باب أو أبواب الحقيقة؛ فتعدّدية المفاهيم، تفترض مداخل كثيرة ومتنوّعة قد يؤدّي بعضها إلى البعض الآخر، أكثر ممّا يتّجه الجميع نحو قِبلةٍ واحدة.

العودة إلى الوجوديّة

أكثر من مرّة كتبتُ عن أنّ مطاع صفدي، وعلى الرّغم من اندغامه العميق في المشروع الفلسفي العالمي، ولاسيّما بوجهه الغربي الأوروبي، إلّا أنّه لم يتخلّ يوماً عن مشروع النهضة العربيّة، وفلسفة وجودها ومستقبلها، وطَرْح أسئلة الفكر القومى العربي المتجدّد، ولم يكن ليجد في ذلك أيّ تناقض.

ومُطاع صفدي الذي بدأ من الوجوديّة كنزعةٍ فلسفيّة حفرت فيه عميقاً في بداية مشواره الفلسفي، عاد إليها في كتابه ما قبل الأخير (دراسات في الفلسفة الوجوديّة) ودائماً بالاستناد إلى فلسفة مارتن هايدغر ومفهومه لمسألة الوجود والعدم. فلقد أدرك هايدغر أنّه على الرّغم من شعور كلّ فلسفة أنّها محاولة لسدّ الثغرة التي ينتجها الإحساس بالعدم، فقد كانت كلّ فلسفة تفِرّ من مواجهة ما كانت صدرت هي نفسها عنه؛ وبهذا تقطع بنيانها عن أصالته؛ فتخضع للمنطق، متناسيةً أنّها قبل كلّ شيء إجابة أبديّة عن سؤال ميتافيزيقي خالد: لماذا كان ثمّة وجود، ولم يكن بالأحرى عدم؟. فمن الحقّ أنّ المنطق يتعارض مع مفهوم السلب؛ وكلّ بحث في العدم يحمل التناقض في بذوره وأصوله، وهذا التناقض هو الذي أوجد المنطق بغاية التغلّب عليه.

غير أنّ حاجة الفهم الإنساني المتّصلة بالتجربة الوجوديّة العميقة يجب لأوّل مرّة ألّا تعترف بهذا المنطق، وأن تخلص لأوّل مرّة لحدس الواقع.

وتَتَابع آراء هايدغر مُلخَّصة، كما أوردها في بحثه عن ماهيّة الميتافيزيقا، فيقول إنّ العالم لم يكن يستطيع أن يُدرك معنىً للعدم، إلّا باعتباره مقولة منطقيّة خاضعة للسلب. ولكنّ العقل من حيث أنّه ينزع إلى الفهم، يأبى أن يقف حيث وقف العِلم. وأنّه ليجد أنّ من الممكن التساؤل عن العدم، عن طبيعته ووجوده. بيد أنّ الفهم يدرك التناقض الذي يحتمله هذا السؤال وجوابه.. فنحن لا نسأل عن شيء إلّا ونفترض وجوده؛ فكيف يمكن للعدم أن يوجد؟. وإذا تابعنا المفهوم العاميّ عن العدم، من أنّه نفي للكلّ، فإنّه يجب علينا أن نتصوّر في البدء وجود هذا الكلّ الموجود، ثمّ نتبعه بالتصوّر المُعدِم. ففي هذه الحالة نحصل على المفهوم الصوري للعدم (المُتخيّل)، ولكن ليس أبداً العدم ذاته. غير أنّ العدم ليس شيئاً، وبين العدم المتخيّل وبين الواقعي، لا يمكنُ أن يمتدّ ثمّة اختلاف في الحقيقة؛ إلّا أنّ العدم يُمثّل تماماً حال السويّة المُطلقة. وفي الواقع يمكننا أن نحدّ من اعتراضات العقل علينا حينما نتكلّم عن “تجربة أصيلة للعدم”. وإذا كنّا حقاً لا يمكن أن نحتاز على الكلّ الموجود فعلاً، فنحن، على الأقلّ، نوجد من ضمن هذا الكلّ. صحيح أنّ الإنسان في حياته اليوميّة يكون على اتّصال بموجود دون آخر، من غير أن يكون على اتّصال بالموجودات جميعها. بيد أنّ وحدة الكلّ تقاجئنا، فنشعر بها خلال تجربة الضجر الحقيقيّة. إنّ الضجر العميق المُخيّم في أغوار الواقع الإنساني، كالضباب الصامت، يقرّب بين البشر والأشياء في سويّة مدهشة. فهذا الضجر يكشف عن الموجود في كليّته.

وكذلك هناك إمكانيّة أخرى للكشف عن الموجود قي كليّته، تكون في الفرح الذي يستتبعه، ليس مجرّد حضور شخصيّة ما، بل حضور كائن عزيز علينا. فليست العاطفة طارئاً سطحيّاً عابراً، ولكنّها، إذ تدخل في ما يسمّيه هايدغر “المقامات الانفعاليّة”، فإنّها تضعنا تلقاء الوجود في كليّته، وتخفي عنّا العدم الذي نبحث عنه. غير أنّ القلق هو أحد هذه المقامات الانفعاليّة، وهو عاطفة نادرة، يكشف لنا عن العدم. والقلق الذي نعنيه هنا يختلف عن الخوف، الذي هو خوف دائماً أمام شيء أو من شيء معيّن محدّد. وأمّا القلق، فهو على العكس، إنّه قلق أمام شيء، أو من شيء غير محدّد. كذلك ليس القلق نقصاً بسيطاً في التحديد؛ إنّه استحالة أساسيّة لوجود أيّ تحديد. ففي القلق يشعر المرء بالضيق والضغط، من دون أن يعلم سبب هذا الضيق؛ فكلّ الأشياء ونحن معها، تهوي إلى نوع من الاستواء، (أي عدم الاختلاف). وما يجثم فوق صدورنا، هو هذا الموجود في كليّته، حينما ينزلق إلى ما لا نهاية، ويفقد كلّ نقطة استناد له. ففي انزلاق الموجود لا يبقى، ولا يفجؤنا إلّا العدم؛ فالقلق إذن يكشف عن العدم.

وإذا ما جعل القلق الموجود ينزلق، فقد جعلنا أيضاً معلّقين في الفراغ؛ فنشعر وكأنّنا في الوقت نفسه ننزلق وسط الموجود؛ فلا نستطيع الكلام ونحن على هذه الحال، لأنّ كلّ كلمة تعلن الوجود، ونحن هنا بإزاء العدم. وإذا كان صحيحاً أنّ في ضغط القلق نحاول غالباً أن نملأ فراغ الصمت بأيّ قولٍ كان، فليس هذا إلّا دليلاً على حضور العدم؛ فما نقلق تلقاءه، ومنه، هو في الواقع لا شيء، أي عدم.

هكذا وقد انكشف لنا العدم بواسطة القلق، فقد أمكننا أن نتساءل عنه، فما هو العدم؟

إنّ في القلق يتمثّل العدم، في اللحظة نفسها ودفعة واحدة مع الموجود، من حيث أنّ الموجود يفرّ وينزلق منّا في كليّته. وانزلاق الموجود هذا، يسبق استخدامنا لأيّة مقولة سلبيّة. فحركة العدم النابذة، هي التي توقف هذا الانزلاق، وفي الآن عينه تخلّصنا من كثافة الموجود. فالعدم نفسه، هو الذي يعدم، من دون أن يشتقّ فعاليّته من أيّ سلب سابق. وهو شرط ظهور الموجود بوصفه كذلك؛ إذ يستطيع الواقع الإنساني أن يمضي نحو الموجود، وأن يَلِجَ فيه، بسبب ظهور العدم. فتحقيق الواقع الإنساني، يعني وُلُوجَه في صميم العدم. وبذلك، فإنّ الواقع الإنساني يبرز خارج الموجود في كليّته. وهذا البروز خارج الموجود يسمّيه هايدغر “تعالٍ”؛ فمن ماهيّة الواقع الإنساني أن يتعالى، أي أن يَلِجَ سابقاً العدم، وإلّا فَقَدَ كلّ علاقة له مع الموجود، بل مع ذاته. إنّه من دون الظهور الأصيل للعدم، لن يكون هناك لا شخصيّة ولا حريّة. والعدم هو الشرط الذي يجعل من الممكن كشف الموجود بوصفه كذلك أمام الواقع الإنساني. وكذلك، فالعدم لا يؤلّف المفهوم المناقض للموجود فقط، ولكنّ الوجود نفسه يتضمّن في ماهيّته العدم منذ الأصل.. ففي وجود الموجود يحصل انعدام العدم.

هكذا إذن ظلّ مُطاع صفدي يفلسف وجوده، ويرفع من أسئلته النهمة في فضاء الداخل والخارج، مذ استقام وعيه على هذا العالم، وحتّى لحظة مغادرته له.

***

*كاتِبة ومختصّة باقتصاد المعرفة من لبنان

*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق