“الحجّ إلى مونيخ” والهويّة الأجناسيّة” للكاتب التونسي محمّد خريّف

فيصل الشطّي

(أستاذ مساعد بالمعهد العالي للّغات- نابل)

على سبيل التّمهيد

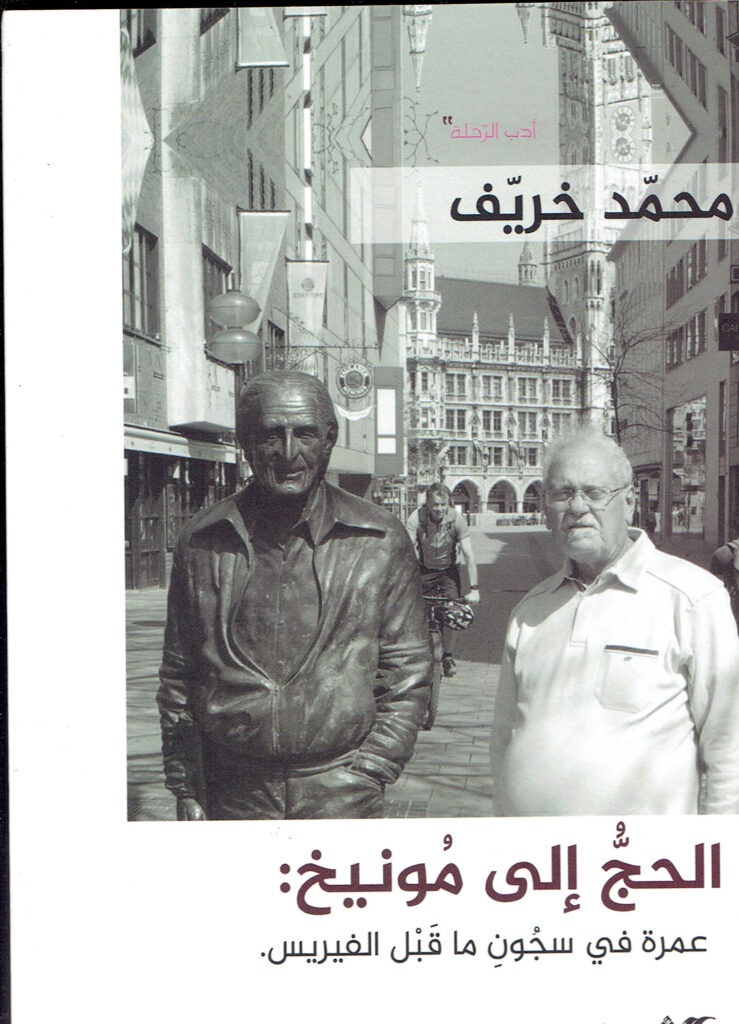

صدر للأديب التّونسي “محمّد خريّف” كتاب بعنوان “الحجّ إلى مونيخ: عمرة في سجون ما قبل الفيريس”، عن دارالشّنفرى، طبعة أولى سنة 2022([1]).

وقد تفاعلتُ مع وقائعه وهو مضغة تتخلّق على أرض القارّة العجوز، عبر إشارات صاحبه “الفيسبوكيّة” قبل أن يصلني في صورته النّهائيّة من صاحبه مشكورا.

وعلى سبيل التّفاعل النسقيّ مع مادّة الكتاب تفهّما وتأويلا اخترتُ المدخل الأجناسيّ سبيلا إلى ذلك.وقوام ذاك المدخل الإشكالية التّالية:

- هل كان استدعاء جنس أدب الرّحلة (أو قصص الرّحلات) مجرّد رغبة ذاتيّة استبدّت بصاحب الكتاب، أم هل كان ذاك الاختيار مجسّما لأزمة هويّة حضاريّة وأزمة انتماء حضاري؟

- هل بعث محمّد خريّف هذا الجنس الموات لينعى عبره ومن خلاله موتا حضاريّا؟

- ثمّ، هل كان الخطاب الاستعاريّ ضربا من نشدان هويّة بديلة؟

تستبدّ بنا هذه الهواجس ونحن نخوض غمار الكتاب جيئة وذهابا. ونرصد مواقف الذات المتكلّمة في النصّ وننصت إليها في غير تعسّف ولا إسقاط. لأنّنا ندرك بجلاء أنّ جنس أدب الرّحلة هو جنس ملتبس بالذات الكاتبة يدور في فلكها وينطق بأهوائها ورغباتها وقناعاتها.

Ⅰ– الهويّة الأجناسيّة

لا شكّ في أنّ “أدب الرّحلة” (أو قصص الرحلات) قد انحسر انحسارا لافتا منذ منتصف القرن العشرين. والأمر مألوف في تاريخ الأجناس الأدبيّة عموما. فهي تشهد دورة من الحياة منطلقها الولادة/ التخلّق وذروتها النموّ/الازدهار ومنتهاها الاندثار.

وشأن الأجناس الأدبيّة أن يكون اندثارها خلقا جديدا غالبا. إنّها تعيش، على نحو من الأنحاء، أسطورة الموت والانبعاث. يشهد بذلك جنس أدب الرّحلة الّذي كاد أن يتحلّل في الرّواية([2]).

وممّا قوّى انحساره توفّر بدائل أخرى تستجيب أكثر لعصر الصّورة، “فوصف البلاد البعيدة في طبيعتها وعمرانها وحياتها الاجتماعيّة والثّقافيّة قد انتقل شيئا فشيئا إلى مجال جنس من الكتابة الصحفيّة، هو الاستطلاع الصحفيّ الّذي قد يشتمل على مزاوجة بين السّرد والوصف والصّورة والخريطة، وانتقل أيضا إلى مجال التّحقيق التلفزيّ والأفلام الوثائقيّة”([3]).

بيد أنّ علامات عديدة في كتاب “الحجّ إلى مونيخ” تهبه هويّة أجناسيّة مخصوصة، وتشدّه شدّا إلى أدب الرّحلة/ قصص الرّحلات.

أبرز تلك العلامات، بلا مواربة، الميثاق السّرديّ المرجعيّ. حيث صنّفه صاحبه صراحة ضمن “أدب الرّحلة”. وقد تكرّر الإعلان عن هذه العبارة التّصنيفيّة في موضعيْن: موضع أوّل، أعلى واجهة الغلاف باللّون الأحمر وبخطّ جيّد. والموضع الثّاني، الصّفحة الرّابعة من الكتاب، وهي من عتباته.

فضلا عن ذلك، فمن تمام هذا الميثاق السّرديّ المرجعيّ إعلان المؤلّف في منطلقات الكتاب اعتزامه “سرد قصّة رحلة قام بها بنفسه ووصف ما شاهده أثناءها”([4]). وهذا ما فعله محمّد خريّف في “ديباجة السّفر”، حيث وضّح الغاية من الرّحلة حين قال: “قلتُ يكفيني من الهذر والكدر، فلنغيّر الجوّ فنحجّ إلى مونيخ”(الكتاب، ص7). ثمّ أعلن عن انطلاق الرّحلة عبر الخطوط الجويّة الألمانيّة: “أقول: سجون رحلتي أكثر من ثلاثة وتبدأ بسجن اللغة وأشعر به مذ جلستُ في المقعد المخصّص لي في الطّائرة التّابعة للخطوط الألمانيّة” (الكتاب، ص 8). ويضيف: “ونحن في طريقنا إلى عمرة مباركة أقضيها ورفيقة دربي في سجون ما قبل الفيريس” (الكتاب، ص 9).

بيد أنّ هذه العلامة الفارقة على انتماء “الحجّ إلى مونيخ” إلى جنس أدب الرّحلة لا تحجب العلامات الثّواني. فمن خصائص هذا الجنس “التّطابق بين المؤلّف والرّاوي والشّخصيّة المركزيّة”([5]).

لقد اختار الكاتب التلفّظ بضمير المتكلّم المفرد([6]). ويترتّب عن ذاك الخيار تطابقا بين عونيْ السّرد النصيّيْن: الرّاوي والشّخصيّة المركزيّة([7]).

أمّا مطابقة ذيْنك العونيْن السّردييْن مع المؤلّف، الكائن التّاريخيّ، فيحتاج إلى مزيد الحفر في النصّ. ولا تغيب البراهين الدالّة:

أوّل البراهين، جنسيّة الرّاوي/ الشّخصيّة المركزيّة، وهي جنسيّة تونسيّة أعلنها الرّاوي دون تقصّد وفي سياق رصد لحظات نزوله بمطار مونيخ، يقول: “أسمع لغطة آتية من جهة قاعة الاستقبال في المطار تبيّن أنّها صادرة عن ابن عمّ لي عرفتُ في ما بعد أنّه من الجنوب التّونسي هو مثلي..” (الكتاب، ص 9).

فالتّماثل في الانتماء الهوويّ حاصل بين الرّاوي وصاحب “اللّغطة”، كلاهما في الهوى تونسيّ الجنسيّة.

وثاني البراهين، تضيق معه أكثر دائرة الانتماء. فالرّاوي/ الشّخصيّة من منزل حرّ إحدى مناطق الوطن القبلي الساحليّة. يقول الكاتب: “وأنا في قرية منزل حرّ بتونس..” (الكتاب، ص 65/ 66).

بل إنّ ثالث البراهين تضيق معه تماما دائرة الانتماء، فنلفي معه الرّاوي/ الشّخصيّة من نقطة جغرافيّة متناهية في الصّغر هي “بئر السّواني”. يقول الكاتب: “وحفيدي يعدو بخيالي إلى تخوم الطّفولة في بئر السّواني” (الكتاب، ص 52). ويضيف في موضع آخر “فإذا أنا بكياني في سجن بئر السّواني والرّأس الطيّب” (الكتاب، ص 71).

إنّ الرّاوي/ الشّخصيّة قد دقّق تدقيقا في كشف هويّة الانتماء. فهو تونسيّ الجنسيّة من “قرية” منزل حرّ، “بئر السّواني” تحديدا.

ومتى أضفنا إلى الانتماء الهوويّ السنّ تأكّد التّطابق بين الكاتب والرّاوي. فلا يخفي الرّاوي عن المتقبّل شيخوخته، وإن أمَضَّه القبول بها. يقول: “واليوم تقدّمتْ بي السنّ وصرتُ على تخوم شيخوخة لمّا أقتنع بها ولمّا أقبل بألقابها” (الكتاب، ص 7). ويضيف في موضع آخر: “وأظنّها كما يظنّها أحد المسافرين وهو عجوز من عمري (…) أنّ الطّائرة توقّفت في كبد السّماء” (الكتاب، ص 9).

تتّضح، على هذا النّحو، جملة البراهين الكاشفة لانتماء الرّاوي/ الشّخصيّة الهوويّ والجغرافيّ، وتتضّح أيضا مرحلته العمريّة. وتحقّق هذه البراهين متظافرة الإشباع الإحاليّ ( Saturation référentielle) على الكاتب نفسه/ محمّد خريّف. ويتأكّد شرط المطابقة الّذي يقتضيه جنس أدب الرّحلة. فندرك بذلك معادلة سائدة في الأجناس الأدبيّة الذاتيّة (السّيرة الذاتيّة، اليوميات، المذكّرات..):

الرّاوي = الشّخصيّة المركزيّة = المؤلِّف = أنا

ويمكن أن ندعم ما سبق بعلامة أخرى توثّق الصّلة بين “الحجّ إلى مونيخ” وأدب الرّحلة. فالقصد المعرفيّ غير خاف في ثنايا الخطاب ([8]). من ذلك وصف مارينا بلاتزMarienphaz))([9]). يقول الكاتب واصفا متاجر السّاحة: “وللمتاجر واجهات تغري لتحرم ناظريها القلائل في زمن الكورونا ولا تشي إلاّ ببعض أسرارها ومنها أنّ بعضها يُفتح في العادة وخارج أيّام الحجر أو تخصّص بعض أجنحته- والعهدة على من يرافقني في فسحتي- لسوّاح من بلاد الخليج دون غيرهم فتصير مارينا بلاتز قبلتهم”(الكتاب، 33).

وقد تجاوز الكاتب- كما هو واضح- مجرّد التّعريف بالمكان الشّهير إلى كشف علاقة أثرياء الخليج بمحلاّته، فكان المقصد المعرفيّ لغاية الفضح والتّعرية.

وقد عرّف ببعض النّصب التّذكاريّة الّتي تحلّي ساحة مرينا (أو ساحة العذراء)، نعني بذلك نصب “زمّر”. يقول: “وقد كانت جلّ آثار زمّر توحي بحبّه وتعلّقه بمونيخ وهو المبدع المحليّ بامتياز ذو الصّيت العالميّ وباب العالميّة المحليّة هو كاتب ما بعد الحداثيّ كما أتخيّله، لذا أكرمته بلدية مونيخ بإقامة تمثال له في مدخل مارينا بلاتز” (الكتاب، ص 36).

وكان التّركيز على تمثال الجندي المسجّى وصفا وتأوّلا، يقول الكاتب: “ولعلّ مشهد تمثال الجندي المسبول في قبره العاري في الحديقة المجاورة لقصر الحكومة بمونيخ وهي امتداد لساحة [مارينا بلاتز] والجندي يحتضن بندقيته في إشعار ضمنيّ بالبسالة والرّغبة في مواصلة القتال دون التّسليم في سلاحه، وهكذا فللزائر مهما كانت جنسيته أن يفهم أنّ ألمانيا الحداثة لا تفرّط في قيم ألمانيا ما قبل الحداثة وما بعدها”(الكتاب، ص 41/ 42).

ومن ذلك أيضا، وصف قصور الملوك القدامى بنمبرهنبر(Nymphemburg): “وهو مكان متّسع من الأرض مخصّص لمعلم خاصّ بملوك [بافاريا] القدامى، وقد صار منتزها شاسعا مفتوحا للعموم من الزوّار السوّاح الأجانب” (الكتاب، ص 55). ويضيف مدقّقا الوصف: “والقصر قصر الواحد الجمع بدءا من مدخل الحديقة الكبرى إلى منتهاها ولا منتهى لمسالكَ فيها ومساربَ لولبيّة تشقّها الجداول والقنوات طولا وعرضا”(الكتاب، ص 55).

يتّضح، إذن، أنّ محمّد خريّف قد نفض غبار التّهميش والنّسيان عن جنس قصص الرّحلات/ أدب الرّحلة. ولا يحقّ لنا مناقشة خيارات الكاتب الفنيّة والأجناسيّة لأنّها داخلة في باب الحريّة أوكسيجين الفنون والآداب عموما، ولكنّنا نمتلك حقّ تفكيك تلك الخيارات وتأويلها.

Ⅱ– الهويّة الحضاريّة

بقدر ما حقّق النصّ توازنه الهوويّ أجناسيّا، الانتماء إلى جنس أدب الرّحلة كما أسلفنا البيان في العنصر السّابق، فإنّ صاحب النصّ يعيش توتّرا هوويّا، قلق الانتماء إلى حضارة غير فاعلة كما سنوضّح في هذا العنصر.

- أزمة الانتماء الحضاريّ:

نعتقد أنّ بعث جنس أدبيّ موات (أدب الرّحلة) قد استهدف- بوعي ودون وعي- ابتعاث قضيّة شغلت الرحّالة العرب، المحدثين منهم تخصيصا، هي مسألة العلاقة بالآخر المتقدّم. فمحمّد خريّف يحيل صراحة على “الفكر الإصلاحي التّونسيّ” الّذي راهن على “التّوفيق بين الأصيل والدّخيل وأخذ الصّالح من حضارةالغرب وترك الطّالح الّذي لا يتماشى مع الحضارة العربيّة الإسلاميّة” (الكتاب، ص 76).

إنّ محمّد خريّف يرى الذات في مرآة الآخر. و”الآخر هو الأنا الّذي ليس أنا” على حدّ عبارة سارتر (Sartre). بل نحن جميعا في حاجة إلى الآخر كي ندرك تمام الإدراك تفاصيل وجودنا الفرديّ والجمعيّ([10]).

وينجلي سبر أغوار الذات عبر الآخر من خلال المقارنات الّتي يعقدها الكاتب بين مونيخ رمز الحضارة الغربيّة وعصارتها وبئر السواني/ منزل حرّ رمز الحضارة الشّرقيّة وخلاصتها. وهي مقارنات يمكن اختزالها في شكليْن أساسييْن:

– مقارنة غير صريحة، يقول الرّاوي واصفا شوارع مونيخ “في شوارع مونيخ وحدائقها ومبانيها يستحيل نعيق الغربان شدو عصافير ولا هو بمنكر ولا نكير لطالع شؤم يأتيه بوم دون بشر ويغدو بمهجتي سواد الغراب ورديّا ولا ذنب للسّواد لولا أياد ترفع راياته دون رايات، ولكن ليس هنا الآن وتلك نعمة من نعم الحجّ لم يكن في الحسبان؟” (الكتاب، ص 16).

فالإشارة صريحة إلى صورة الغراب في مونيخ، طائر كسائر الطّيور له أنصاره. بيد أنّ صورته في الحضارة العربيّة لم تكن صريحة لأنّ الواصف عوّل على أسلوب النّفي في تقرير تلك المنزلة الوضيعة: نفى عنه صفة طالع/ نذير شؤم، وهي تستدعي صورته الرّاسخة في التّراث العربيّ منذ الجاهليّة، إذ كانوا يتطيّرون من الغربان ومن نعيقها([11]). ونفى عن سواده السّلب، وقد استدعى بذلك صورة الجماعات الإرهابيّة الّتي ترفع الرّايات السّود في بلاد الشّام.

– المقارنة الصّريحة، وكانت خلال زيارة الرّاوي لقصور الملوك القدامى في مونيخ. يقول: “والمعالم هنا الآن في داخل هذا القصر وخارجه لا تماثل الأطلال الّتي يبكي عليها الشّعراء ولم يغادروا من متردّم في ثقافتنا البدائيّة والبدويّة وهل نحن أحسن أمّة أخرجت للنّاس؟، ولا في أثر معالم القصور القديمة يدلّ على أنّ القائم فيها يعادي القاعد ويحاول أن يقصيه من خارطة الأرض معالم وأعلاما، كما يفعل من غزا أرضنا واستعبدها باسم الفتح المبين وفي نفسه حقد دفين دائم أبديّ إزاء الاخر ممّن سبقه من حاكم وسلطان (…) فيمّحي بذلك أثر القاعد من الوجود بفعل القائم” (الكتاب، ص 55/56).

إنّ المعالم في مونيخ، ونموذجها قصور الملوك القدامى، تحافظ على بهائها وتلقى الرّعاية والتعهّد اللاّزميْن. أمّا معالمنا فهي منطمسة باهتة على الدّوام وفي كلّ الأحقاب: كانت في الجاهليّة أطلالا بالية ورسوما باهتة، كما قدّمها الشّعر الجاهليّ، وهي تعاني الآن من الإقصاء والتّخريب بفعل عوامل سياسيّة، فلا استمراريّة في السّلطة، وكلّ سلطان جديد يريد أن يبسط نفوذه على العباد والجماد، فلا يتوانى عن نفي مَنْ سبقه وطمْس آثاره: ألم تدمّر طالبان نحوتا بوذيّة في صخور جبال أفغانستان الجرداء عمرها آلاف السّنوات؟ ألم يَسْطُ الأمريكان على آثار عراقيّة في المتاحف تشهد بجذور حضاريّة ضاربة في التّاريخ الإنساني؟ ألم يدمّر الدّواعش آثار الحضارة البابليّة العريقة؟ فالأدلّة التّاريخيّة أكثر من أن تحصى.

لذلك، اعتبر خريّف أنّ الإشكال الأساسيّ في الإنسان وليس في المكان، يقول في هذا السّياق: “الأرض في مونيخ هي الأرض عندنا بتضاريسها لا فضل لبعضها على الآخر إلاّ بما يتميّز مناخ هذا البلد عن ذاك ولا شيء يقدّس هذا الشّبر من الأرض عن الشّبر الآخر أو يدنّسه إلاّ بما يتركه الإنسان من بصمات التّعمير والتّخريب، والرّفع بسُلطة الاعتقاد الواهم من شأن هذا المكان والحطّ من ذلك المكان” (الكتاب، ص 83).

فالمكان رهين الإنسان: يَعْمُر به ويَخْرَب به. فلمّا صنع الإنسان الغربيّ نفسه وآمن بأنّ “الإنسان مشروع” على الدّوام([12]) صلح حال العالم الغربيّ. أمّا الإنسان العربيّ- في نظر خريّف- فمازال يراوح مكانه، يتغيّر الزّمان- على حدّ زعمه دوما- ولا يتغيّر ذاك الإنسان. فهو لم يدرك الطّريق إلى ذاته ولم يدرك الطريق إلى بناء حضارة فاعلة. والحال أنّ صناعة الإنسان هي الضّمانة لصناعة العالم على حدّ رؤية باولو كويلو(Paulo Coello)([13]).

وقد انعكس التوتّر بين ضوابط التحضّر، عند الغرب، وقيود التخلّف، عند العرب، على الذّات المتلفّظة في النصّ، فكانت تبثّ لواعِجها في مرارة عبر الخطاب الواصف.

وأبرز شعور يستبدّ بتلك الذات، الغربة: لا في مونيخ بل في بئر السّواني/ منزل حرّ. فهي تبتهج، خلال الرّحلة، لغياب بعض الممارسات اليوميّة والضّوابط البيئيّة. إنّ الذات المتلفّظة تقتحم عليها خطب الجُمع فضاءها الحميمي في مسكنها، ويقتحم عليها الآذان بمضخّمات الصّوت خلوتها في كهفها. يقول الكاتب: “وقد تملّكني شعور البهجة الحزين وأنا في بلد لا أسمع فيه لأوّل مرّة خطبة جمعة ولا آذان يدعو إلى صلاة. والخطبة قد تطول وتهيمن على أجواء بيتي فيرعبني من الخطيب وعد ووعيد وهمزة ولمزة”(الكتاب، ص 35).وتعكس مفارقة “شعور البهجة الحزين” عذابات الذات وتمزّقها. فهي تبتهج لغياب هذه الممارسة القائمة على توظيف التّقنية الحديثة توظيفا متعسّفا في مساجدَ انتشرت عشوائيّا في الأحياء والأزقّة دون رقيب ولا حسيب خاصّة بعد ثورة 14 جانفي وصعود نجم التيّار الإخوانيّ. لكنّ تلك البهجة ذاوية لأنّها مؤقّتة، ستزول بزوال دواعي الرّحيل.

وقد تتعالى الذات المتلفّظة على جراحاتها وأوجاعها الحضاريّة، فتمارس خطابا ساخرا به تنعى العقليّة الخرافيّة السّائدة في قريتها: قرية يظنّ أهلها أنّهم في حماية الأولياء الصّالحين من وباء كوفيد19، “يقول جاري (…) إنّ الله حماهم دون غيرهم من العدوى لا لشيء إلاّ لأنّهم أولاد [سي حسين العويّب] وإن كنت في داخلي أعتقد أنّي سعيد بهذا الحجّ المختلف إلى مونيخ به تحرّر أناي منّي وإن كانت القرية تشبه (القرع) يكبر في جدره، وهي الّتي تعتقد أنّ سلامتها من الإصابة بعدوى الكوفيد 19 ربّانيّة وأنّ الوباء الّذي سلمت القرية المؤمنة باللّه من عدواه عقاب من الله يبتلي به الكفرة في بلاد الفرنجة دون غيرهم” (الكتاب، ص126).

خلاصة القضيّة في هذه الموازنة بين الأنا والآخر، أنّ الإنسان الغربيّ قد ارتقى إلى منزلة المواطن وحقّق مواطنته في الواقع. أمّا الإنسان العربي فمازال دون تلك المنزلة. يقول الكاتب: “والإنسان في مونيخ كرّمته (المدينة) جسدا وروحا لينظر إليه باعتباره مواطنا لا غير ولا ينظر إليه باعتباره (حاجّا) أو (قدّيسا)”(الكتاب، ص 127/ 128).

وإذا ما أحال دالّ “مواطنا” على منزلة المواطنة الّتي ينعم بها الإنسان الغربيّ، فإنّ داليْ “حاجّا” و”قدّيسا” يحيلان على خلاف ذلك: مرجعيّة الإنسان الغربي مدنيّة من صنع البشر، أمّا مرجعيّة الإنسان العربيّ فلاهوتيّة، وبين المدنيّ واللاّهوتيّ مسافات ضوئيّة بلا ريب.

- نشدان هويّة بديلة:

نعتقد أنّ الكاتب لم يكتف بنعي حضارته الموات بل نشد بديلا حضاريّا. ولا أدلّ على ذلك من تعويله على الخطاب الاستعاريّ. فالاستعارة في جوهرها إنّما هي استبدال هويّة. يقول في هذا الاتّجاه فيلسوف المساءلة ميشال ماير(Michel Meyer) : “الاستعارة هي استبدال هويّة بامتياز، بما أنّها تثبت أنّ [أ] هي [ب]”([14]).

وتحتلّ الاستعارة في الاتّجاه العرفانيّ أهميّةبالغة. فأنصار هذا الاتّجاه، خاصّة لاكوف(Lacoff)وجنسون(Johnson)، يعترضون على اعتبار الاستعارة مجرّد معنى مجازيّ (Sens figuré). ويروْن أنّ الاستعارة إنّما هي تمثيل لمفاهيم، “إنّ الاستعارة توجّه تفكيرنا، وهي عماد مفاهيم عديدة في التّفكير الإنسانيّ”، كما يكشف ذلك بعض الدّارسين.

في هذا الإطار، إطار الاستعارة وإنتاج المفاهيم، أقحم الاتّجاه العرفانيّ في تصنيفه للاستعارة ضربا مخصوصا اصطلح عليه الاستعارة التّصويريّة (Métaphore conceptuelle)([15]). يقول جوفانوفيك في هذا السّياق: “ندرج مفهوم الاستعارة التّصويريّة، حتّى نلحّ على انتماء الاستعارة إلى الفكر”([16]).

إنّ الخطاب الاستعاريّ، على هذا النّحو، ليس مجرّد رؤية جماليّة في الكتابة بل هو رؤية فكريّة كذلك. إنّه تأمّل في الموجود وفي الوجود. وهذا هو مدخلنا إلى الخطاب الاستعاري في “الحجّ إلى مونيخ” كما سنعمل على توضيحه الآن. ويكون سبيلنا إلى التّوضيح جملة من الملاحظات البرقيّة:

- أوّلا، يتجلّى الخطاب الاستعاريّ منذ العنونة. وتعدّ العناوين في الكتب والمقالات من العتبات الأساسيّة الّتي تبرم الميثاق القرائيّ بين المؤلّف والقارئ. فالعنوان يختزل، في كثافة، دلالة النصّ بأسره. ويمارس الوظيفة التّأثيريّة على المتقبّل إذ يغذّي فيه الفضول المعرفيّ.

ولا شكّ في أنّ عنوان “الحجّ إلى مونيخ” قد ساهم في إبرام الميثاق القرائيّ. ولكنّه أربك قنوات التّواصل بين الكاتب والقارئ، وأحرج الموسوعة المعرفيّة لدى المتقبّل إذ شوّش معارفه الجاهزة، وشكّك في رصيده المعرفيّ المعهود.

“الحجّ” من زاوية تقبّل عربيّة إسلاميّة له دلالة مقدّسة، وله وجهته المقدّسة. تكفي عند المسلم التّقليديّ عبارة الحجّ وحدها لتتولّد بالضّرورة دلالته الحافّة:

الحجّ = مكان معلوم/ مكّة + زمان معلوم/ الثّامن من ذي الحجّة حتّى اليوم السّابق لعيد الأضحى.

لقد أفرغ الكاتب/ محمّد خريّف الحجّ من هذه الدّلالة الجاهزة وشحنه بدلالة جديدة غير معهودة. ويحوّل هذا الشّحن الدّلاليّ الخطابَ من الحقيقة إلى المجاز، من مجرّد الإبلاغ عن حدث إلى التّعبير عن موقف. والاستعارة موقف فكريّ على مذهب العرفانيّين.

إنّ هذا الشّحن الدلاليّ يخرج “الحجّ” من كونه رحلة دينيّة لمن استطاع إليها سبيلا، إلى كونه رحلة دنيويّة لمن استطاع إليها سبيلا، من كونه ركنا عقائديّا لذوي اليسار الماديّ إلى كونه ركنا دنيويّا لذوي اليسار المعرفيّ.

العنوان، إذن، وبهذا المعنى جذر استعاريّ يربك التقبّل ويدفع المتقبّل إلى إعادة حساباته المعرفيّة وثوابته الاجتماعيّة، ويزداد الإرباك مع العنوان الفرعيّ الّذي رام فيه الكاتب تحديد زمن الحجّ: “عمرة في سجون ما قبل الفيريس”.

تنغلق على هذا النّحو، دائرة العنوان الاستعاريّة: مقصد الحجّ مدينة مونيخ الألمانيّة، وزمن الحجّ الفترة السّابقة لاستفحال أمر كورونا. ولكنّ العنوان يوقعنا في بؤرة التوتّر الدّلاليّ والتوتّر الاصطلاحيّ. فكيف سترفع رحلة الخطاب في النصّ هذا التوتّر؟

- ثانيا، خلفية العنوان الاستعاريّة. ندرك في مستهلّ الخطاب تلك الخلفيّة. فلقب “حاج” كان يزعج صاحب النصّ، يتهاطل عليه كالسّهام من المحيطين به، وهو يسعى بينهم لقضاء شؤونه اليوميّة. فيذكّره بفعل الزّمن فيه. يقول الرّاوي: “اليوم لمّا تقدّمت بي السنّ وصرتُ على تخوم شيخوخة لمّا أقتنع بها ولمّا أقبل بألقابها ومنها لقب [الحاجّ] أضيق به ذرعا لأنّه يشعرني بالكبر والهرم والورع والمهابة وقد يطلقها عليّ الأطفال والشّباب وغيرهم من جماعة طلق الرّيح في القرى والمداشر” (الكتاب، ص 7).

فكأنّ الكاتب أراد أن يكون عند حسن ظنّ النّاس وهم يحاصرونه بلقب الحاج. ولكن على طريقته هو لا على طريقتهم: قبل باللّقب الّذي تفاءل له بالحجّ فحقّق الحجّ بالعدول عن الحجّ الّذي يسكن عقول النّاس ويتملّك عليهم أفئدتهم ومشاعرهم. سيعقد النيّة ويعتزم الحجّ إلى مونيخ لا إلى مكّة. يقول: “قلتُ يكفيني من الهذر والكدر فنحجّ إلى مونيخ فقلت أشرب من ماء إيزار([17]) هذا العام” (الكتاب، ص 7).

- ثالثا، تجريد الحجّ من قداسته. إذا ما اعتبرنا استعارة الحجّ في العنوان استعارة تصويريّة، على مذهب العرفانيّين، فإنّ محمّد خريّف لا يتورّع عن زعزعة قداسة الحجّ وإعادة التّفكير فيه. فهو يعتبر أنّ الحجّ هو صنيعة الثّقافة إذ لا فضل لأرض على أرض من زاوية أنتروبولوجيّة، لا فرق بين مكّة محجّة المسلمين وأرض مونيخ محجّة خريّف. يقول الكاتب في هذا الاتّجاه: “وما الحجّ إلى مكان مّا دون مكان مّا إلاّ صنيعة ثقافة لاهوتيّة بدائيّة ميتافيزيقيّة تنتقل فيه الفكرة من هاجس التّخمين الظنيّ وأساسه العجز أمام تفسير الظّواهر الطّبيعيّة الخارقة وتأويلها إلى واقع التكلّس العقائديّ” (الكتاب، ص 83).

ولا تخفى في هذا الموقف بصمة الماديّة الجدليّة في قراءة الظّاهرة الدّينيّة. وهي قراءة تتأكّد مع أوغيست كونت (Auguste Comte)([18]) في وضعيته (Positivisme). وفي سياق هذا الموقف التأمليّ تلتقي الأضداد في نظر محمّد خريّف فقَدْ فَقَدَ “الثّقة في التّصنيف الثّنائيّ للمقدّس والمدنّس” (الكتاب، ص 83).

- رابعا، نتيجة الحجّ. توقفنا الاستعارة التّصويريّة على مفارقة تقلب المعهود جذريّا. فخريّف يدرك خلال الحجّ إلى مونيخ حقيقة صادمة هي “التخلّي عن فكرة الحجّ نفسه” (الكتاب، ص 83). فبدل أن يعمّق الحجّ عقيدة الحجّ يخلخلها، وبدل أن يوغل الحجّ بالحاجّ في دائرة الإيمان يخرجه منها. يقول الحاجّ/ خريّف: “…حجّتي إلى مونيخ من فضائلها أن تخلخل عندي الإيمان بالحجّ الموروث ورأسه التشبّث بفكرة متحجّرة أنّ الحجّ لا يجوز ولا يصدق إلاّ إذا كانت وجهته أماكن مقدّسة دون أخرى وتلك مزيّة حجّة اللاّحجّ وقد طهّرتني بل دنّستني بأدران اللاّعقيدة” (الكتاب، ص 85/ 86).

ولعلّه من أبرز علامات ذاك الدّنس، أسلوبيّا، المحاكاة السّاخرة لختم الحجّ المعهود. فوقائع نهايته “رمي الجمرات”، وهي تذكّر بـ”مأساة إبليس” على مذهب الصّادق جلال العظم([19]). ولكنّ هذا الحضور المكثّف لطقوس ختم الحجّ في مكّة يقابله غياب لتلك الطّقوس في مونيخ: “تدقّ طبول العودة من الحجّ إلى مونيخ ولا عُمرة تطول في سُجون ما قبل الفيريس، ولا صدى لأصوات تردّد [اللهمّ لبّيك] ووسواس في الصّدور خنّاس تقرع أحجاره ميّت الأنفاس” (الكتاب، ص 93).

ألا يضحي، وفق هذه المناخات، العنوان المناسب للكتاب “اللاّحجّ إلى مونيخ”؟ ولكنّ ذلك يحرمنا من جذر استعاريّ فاعل في إنتاج دلالة النصّ.

- خامسا، الغاية من الحجّ. لا يتخلّص الفعل الإنسانيّ من الغائيّة. وتوقفنا الاستعارة التّصويريّة على خلاصة تلك الغاية الّتي يصرّح بها الكاتب في غير مواربة:

! تتأسّس الطّقوس التعبديّة على التّكرار. والتّكرار عوْد وإعادة ورغبة في إحياء اللّحظات الأولى الّتي طواها الماضي. وقد رفض خريّف هذه الغاية ونَشَد المستقبل لا الماضي. يقول: “الحجّ إلى مونيخ رحلة نحو الغد لا عود على بدء ولا طواف بكعبة ولا رحى تدور على ثفالها..” (الكتاب، ص 69).

وحتّى تتحقّق هذه الرّحلة نحو المجهول لا نحو المعلوم، احتاج الحاجّ إلى زاد. وزاد خريّف هو من طينة معرفيّة، لذلك كان الحوار الثّقافيّ من غايات الحجّ.

! لقد نشد خريّف من هذا الحجّ، كما أشرنا في عنصر أزمة الانتماء الحضاريّ، إلى استكناه الكاتب ذاته في مرآة الآخر. ويهمّنا في هذا المقام الاستعارة التّصويريّة باعتبارها موقفا فكريّا. فالحجّ إلى مونيخ هو حوار ثقافيّ، ولكنّ العائق أمام هذا الحوار هو اللّغة. يقول الكاتب: “..ينضاف إليه فيروس عقبة اللّغة فيخيب الأمل ولا يتحقّق حلم الحجّ إلى مونيخ كما رغبتُ فيه وأساسه الحوارُ الثّقافيّ المختلف..” (الكتاب، ص 80).

على سبيل الخاتمة

نخلص إلى موازنة بين الكاتب والكتاب. فقد بدا لنا أنّ الكتاب يطمئنّ لهويّة أجناسيّة واضحة إذ تنزّل بيسر في جنس أدب الرّحلة/ قصص الرّحلات. بيد أنّ الكاتب يعيش أزمة هويّة حضاريّة. فهو لا يقبل بواقع التكلّس والتخلّف في ظلّ عالم يحقّق في كلّ لحظة وحين قفزات حضاريّة هائلة تعمّق الهوّة بين الأنا والآخر. وتستعيد أسئلة الفكر النهضوي الحارقة الّتي تولّدت لحظتها عن “صدمة الحداثة”.

إنّ سؤال “لماذا تأخّر المسلمون؟ ولماذا تقدّم غيرهم؟”([20]) يختصر أو يكاد حيرة محمّد خريّف، ويتردّد صداه في “الحجّ إلى مونيخ”، وقد اقتضى مفهوم الحجّ الوارد في العنوان وفي ثنايا الخطاب وقفة مخصوصة كان مدخلنا إليه الاستعارة التّصويريّة.

وإذا ما خاب أمل الكاتب في حوار ثقافيّ مع الآخر/ الألمانيّ لأنّ اللّغة كانت عائقا، فإنّ رهاننا على الخطاب الاستعاريّ لم يخب. فقد أوقفتنا الاستعارة التّصويريّة على رؤى الكاتب الفكريّة.

***

[1]– وسنعتمد هذه الطّبعة ونحيل عليها في المتن.

[2]– جنس الرّواية “جنس أمبرياليّ” أكول لسائر الأجناس شروب لها، وروايات عديدة استرفدت أدب الرّحلة، من ذلك مثلا، رواية “قنديل أمّ هاشم” ليحيى حقّي، ورواية “الحي اللاّتيني” لسهيل إدريس، ورواية “موسم الهجرة إلى الشّمال” للطيّب صالح. وإن كان أدب الرّحلة من ضمنيات الخطاب الرّوائيّ في أعمال كثيرة عربيّة وغير عربيّة فإنّ نجيب محفوظ يعلن صراحة عن استلهام جنس أدب الرّحلة في روايته “رحلة ابن فطومة”.

[3]– معجم السّرديات، إشراف محمّد القاضي، الرّابطة الدّوليّة للنّاشرين المستقلّين، الطّبعة الأولى 2010، ص 342.

[4]– معجم السّرديات، [مذكور]، ص 340.

[5]– المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.

[6]– انظر، مثلا، العبارة الافتتاحيّة للمتن ص 7: “حلمتُ بالسّفر إلى بلاد الفرنجة منذ الصّبا وأيّام الشّبيبة”. ولم يحد الكاتب عن هذا الخيار على مدى المتن.

[7]– يمكن أن نجسّم ذلك في المعادلة التّاليّة: الرّاوي = الشّخصيّة المركزيّة = أنا.

[8]– من مقاصد أدب الرّحلة/ قصص الرّحلات المقصد المعرفيّ و”مداره على التّعريف بالبلاد الموصوفة تعريفا يجمع بين الوصف الجغرافيّ والتّحليل الإثنوغرافيّ والاقتصاديّ والإخباريّ التّاريخي وغيرها”. انظر، معجم السّرديات [مذكور] ص 340.

[9]– “واحدة من أجمل الأماكن السياحيّة في ميونخ الّتي تعبّر عن الوجه التّاريخيّ الحضاريّ الخاصّ بالمدينة”

https://www.omaiiqura.com; visité le 20/03/2022

“تمتاز السّاحة بأنّها مكان رائع للنزهة والاستمتاع بالتسوّق في سوق فيكتوالين ماركت أو في محلاّت الماركات العالميّة والمحلاّت التّجاريّة” https://www.arab-tours.com; visité le 20/03/2022

[10]– العبارة في الأصل لسارتر “أنا أحتاج إلى الآخر كي أدرك تمام الإدراك تفاصيل وجودي” وهي في لغتها الأصليّة على النّحو التّالي: « J’ai besoin d’autrui pour savoir à plein toutes les structures de mon être » أمّا العبارة الّتي سبقتها فهي في لغتها الأصليّة: « Autrui, c’est l’autre, c’est-à-dire le moi qui n’est pas moi ». وقد وردت العبارتان في كتابه “الوجود والعدم” « L’être et le néant ». انظر، https://citation-celebre.leparisien.fr visité le 21/03/2022.

[11]– تبدو دلالة النّعيق راسخة في السّلب كما ورد في المعاجم: فمن معانيه “صوت صياح المهيّج للفتنة”، ومن معانيه أيضا “الصّوت المرتفع” و”الصّياح”.

[12]– يقول سارتر في حدّ الإنسان: “يعرّف الإنسان بمشروعه”، ويضيف: “هذا الكائن الماديّ يتجاوز دائما الوضعيّة الّتي يوجد فيها. فهو يكشف عن وضعيّته ويحدّدها بالتّعالي عليها لكي يتموضع بواسطة العمل والفعل والحركة”

Critique de la raison dialectique, éd. Gallimard, 1960 p65 وقد اعتمدنا الترجمة الواردة في “كتاب الفلسفة لتلاميذ السنة رابعة من التّعليم الثّانويّ، شعب علميّة” المركز الوطني البيداغوجي (تونس) د. ت. ص 73.

[13]– عبّر باولو كويلو عن ذلك في أقصوصة “بناء العالم” وهي قصيرة جدّا وملفوظها هو التّالي: “كان الأب يحاول أن يقرأ الجريدة ولكن لم يتوقّف ابنه الصّغير عن مضايقته. وحين تعب الأب من ابنه، قام بقطع ورقة في الصّحيفة كانت تحوي على خريطة العالم ومزّقها إلى أجزاء صغيرة وقدّمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيئا يمكنك فعله.. أعطيتك خريطة للعالم فأرني أتستطيع إعادة تكوينها كما كانت من قبل. ثمّ عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أنّ ما فعله من شأنه أن يبقي الطّفل مشغولا بقيّة اليوم. إلاّ أنّه لم تكد تمرّ سوى خمس عشرة دقيقة حتّى كان الطّفل قد عاد إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة.. فتساءل الأب مذهولا: هل كانت أمّك تعلّمك الجغرافيا؟ ردّ الطّفل قائلا: لا أعرف هذا الّذي تقول. كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة.. وعندما أعدتُ بناء الإنسان، أعدتُ بناء العالم أيضا”

https://www.nabee-awatf.com; visité le 21/03/2022

[14]– Michel Meyer, PrincipaRhetorica : une théorie générale de l’argumentation, Paris, Fayard, 2008, p71.

[15]– الغالب على هذا المفهوم تعريبه بـ”استعارة تصويريّة” وقليلا ما يعرّب بـ”استعارة مفهوميّة”

[16]– Ivan Jovanovic, les proverbes français avec les lexème âne et cheval et leurs équivalents serbes, 2015, étudeesslaves.edel.univpoitiers.fr.28/01/2020.

[17]– إيزار، نهر أوروبيّ يشقّ مونيخ.

[18]– وهو فيلسوف وعالم اجتماع فرنسيّ. عاش بين 1798 و1857. يعدّ الأب المؤسّس للوضعيّة في الفكر الفلسفي الحديث. ومن أبرز مقوّما وضعيّة كونت قانون المراحل الثّلاث، وهو قانون ينطبق على الأفراد في تطوّرهم والمجتمعات في صيرورتها: المرحلة اللاّهوتيّة- المرحلة الميتافيزيقيّة- المرحلة الوضعيّة وقوامها العلوم الحديثة.

انظر، https//fr.wikipedia.org

[19]– انظر، كتابه “نقد الفكر الدّيني”، دار الطّليعة، ط2، 1970، وقد ورد فصل “مأساة إبليس” من ص 79 إلى ص 132، وخلاصة تلك المأساة، كما بيّن الصّادق جلال العظم، أنّ إبليس قد وقع في قصّة خلق آدم فريسة بين الأمر الإلهيّ والمشيئة الإلهيّة.

[20]– العبارة في الأصل هي عنوان كتاب شهير لشكيب أرسلان أحد طلائع الفكر النهضوي العربيّ الحديث.