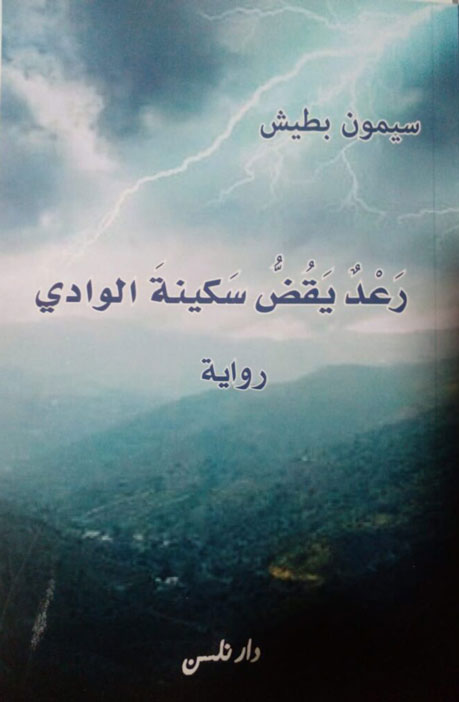

“رَعْدٌ يَقُضُّ سَكينةَ الوادي” جديد سيمون بطيش عن دار نلسن

صدرت عن دار نلسن في بيروت رواية “رَعْدٌ يَقُضُّ سَكينةَ الوادي” للأديب سيمون بطيش استهلها بالإهداء التالي: إلى كلِّ مَنْ يسألُني: ماذا علّمَتْكَ الحياة؟ إليكَ الجوابَ بين سُطور “رَعْدٌ يَقُضُّ سَكينةَ الوادي”. في ما يلي مقطع من الفصل الأول من الكتاب:

مرَّرَ يدَه على شَعره بحنانٍ كأنّه يتحسَّسُ شيبَه، ثمَّ قعدَ على كرسيٍّ هزّاز قديمٍ يفضّلُه على أثاثِ قصره، ويحرصُ على ألّا يُحرّكَه أيٌّ من الخدَم من موقعِه في زاوية الصّالون اليُسرى ولو قيْدَ أنمُلة. هم يَعلمون أنَّه أيْسَرُ عليهم مُجانبةُ وصايا “حليم بك” من إزاحةِ مقعدِه الأثيرِ ميلّيمترًا واحدًا إلى اليمين أو إلى اليسار. ممنوعٌ على أيٍّ كان تحريكُ هذا الكرسيِّ حتّى في أثناءِ التنظيف. يريدُه مسمَّرًا حيثُ هو، خلفَ الواجهة الزجاجيّةِ العريضة قُبالةَ الوادي المَهيب الذي يرتدي في كلّ فصلٍ من فصول السنةِ ألوانًا بديعةً، ويُظلِّلُ نهرًا لا يتعبُ من الغناء.

أشعلَ سيجارَه الكوبيَّ بهدوءٍ بعدما فارقَه أكثرَ من ساعتين، حين كان يؤدّي واجبًا اجتماعيًّا: واجبَ عزاءٍ. تركَ لكرسيِّه الهزّازِ أن يَميلَ بجسمِه الضخمِ إلى الأمام وإلى الوراء على سجيّتِه، كأنّما هو يرتضي السيرَ على إيقاعِ وزنِه. الخدَمُ يعرفون أن حليم بك متوتّرٌ حين يرَوْنَ كرسيَّه في حركةٍ عصبيّةٍ ناشطة، فلا سلامَ ولا كلامَ ولا سؤالَ عنِ القهوة. وما رأوا كرسيَّه يومًا في نشاطٍ بَيْنَ بَيْنَ، فهو إمّا سريعٌ وإمّا حليمٌ مثلَ اسمِ سيّدِه. دُخانُ سيجاره يرسمُ غلالةً رماديّةً شفّافة أمامَ ناظرَيْه، تتراءَى له من خلالها الطريقُ إلى المقبرة، تلك التي سلكَها المشيَّعون منذ قليلٍ في جنازة المرحوم “عبدالله الفرّان”. يمرّرُ يدَه اليُمنى على جبينهِ، كأنّما هو يمسَحُ شيئًا علِقَ به، ثمَّ تلوحُ له عبْرَ الدُّخانِ المتلاشي أشلاءُ صُوَرٍ باهتةٍ أفقدتْها السنونُ الستّون ألوانَها، غير أنّها لم تُخمِدْ جذوتَها المُحرقة.

بدا له “المعلّم حنّا” في مدرسة الخوري في قرية “كفرحلم” عابسًا كعادتِه، بيدِه خشبةٌ هي أقربُ إلى العصا منها إلى المسطرةِ، ولا يلبثُ أن ينهالَ بها ضربًا مبرِّحًا على جسدِ ولدٍ أسلمَهُ أبواه إلى ساديّةِ حنّا هذا، طمَعًا بتعليمِه مهما كانَ الثمنُ، إنقاذًا له من الفَقرِ والعملِ المُضني في الأرض. “سليم” هذا، نادرًا ما عادَ إلى بيتِه خاليًا جسمُه من كدَماتٍ ورضوضٍ، فقد تآخى وعصا حنّا، فإنْ أحسنَ الدّرسَ وظنَّ أنه نجا من العِقابِ، جلبَ له سلوكُه الفظُّ العِقابَ مضاعَفًا. وما لا يَقوى حليم بك على نسيانِه، بل ما هو دائمُ الحضورِ في بالِه وحيٌّ أبدًا في ذاكرتِه، مشهدُ عينَيْ سليم في أثناءِ تعرُّضِه لوحشيّةِ المعلّم حنّا. كُرَتا نارٍ تسبحانِ في برْكةٍ منَ الدّمعِ، لكنّهما تشخصان إلى الجَلّاد، إلى المخْرَزِ. بشجاعةٍ؟ بأكثرَ من الشجاعةِ ومنَ البطولةِ ومن التحدّي ومن القوّةِ، القوّةِ الخارقةِ. وما لا يغيبُ عن عينَيْ حليم أبدّا ليس مشهدَ رفيقِ الطفولةِ ذي العينين الجبّارتينِ وحسبُ، بل صورتُه وهو بينَ أشداقِ التنّينِ متماسكًا، يتلوّى ولا يَبكي، يرتقِصُ منَ الألم ولا يئنُّ، تكادُ أوْداجُه تتفجّرُ ولا يُسمَعُ له صوتٌ. يُمكن القولُ إنَّ الأولادَ الذين كانوا يشهدونَ تعذيبَ سليم كانوا يُقاسمونه آلامَه، لأنهم كانوا يُصابُونَ بعصا حنّا حين تقرقِعُ على عِظامِ الطفلِ الضحيّةِ، لكنّهم كانوا يتعلّمونَ في الوقتِ عينِه دروسًا تعجزُ الكتبُ والمطابعُ عن إحيائِها بالكلمات. و”حليم بك السّعد” كان من أولئكَ الأطفالِ الذين تألّموا وتعَلّموا.

الضبابُ يتثاءَبُ في الوادي في تلك العشيّةِ الخريفيّة، وحليم بك من وراء واجهةِ قصره، غارقًا في كرسيِّه بهدوءِ الناسكِ الزّاهدِ، يُطلق سَراحَ أفكاره لترتميَ في الضّباب. هذا الرجلُ البدينُ الذي تَدينُ له حكوماتٌ وقياداتٌ رسميّةٌ وغيرُ رسميّةٍ، محليّةٌ وعالميّةٌ وميليشياتٌ، هو الآنَ جُثّةٌ لها وَزْنٌ مادّيٌّ، محمولةٌ إلى مَرْقدِها الأخيرِ فارغَ اليدينِ. هذا الذي ملَكَ ما لا طاقةَ له ولابنتِه على إنفاقِه، والذي كانَ إلى الأمسِ القريبِ طامعًا بنقلِ المزيدِ من المغانمِ إلى حساباتِه المصرفيّةِ تنقلُه مؤسّسةٌ لدفنِ الموتى إلى مَثواهُ الأخير.

قبل نحوِ ساعتيْن كان في عِداد مُشيّعي المرحوم “عبدالله الفرّان”. ألغى ارتباطاتِه ومواعيدَه ليحضرَ الجنازة. الواجبُ يَدعو إلى المشاركة، لكنّه يريدُ الحضور، الحضورَ فقط، ليتصالحَ مع صورته في شبابِه، تلك التي تتصدَّرُ مكتبتَه. صحيح أنَّ عبد الله الفرّان يعيشُ في قرية مجاورة لكفرحلم، لكنَّ حليم بك لا يعرفه عن كثَب، ولا تربطُه به صداقةٌ أو قُرْبى. التقى به عرَضًا مرّتين في حياته، لكنّه سمعَ الناسَ يتحدّثونَ عنه في مجالسِهم، بعضُهم يُشيدُ به، وبعضُهم ينتقدُه همْسًا ويَكيلُ له التُّهَم. قرأ عنه في الصحفِ مرارًا، ورآه على شاشاتِ التلفزةِ في مناسباتٍ عديدةٍ شخصًا أنيقًا عليه أَماراتُ الهيبةِ والنّفوذِ. ذاتَ مرّةٍ، قصدَ وكالةَ بيعِ سيّاراتٍ ألمانيّةٍ في مَحلّةِ الدَّوْرَة بمَعيَّةِ ابنتِه يُريدُ شراءَ سيّارةٍ لها. حضرَ مديرُ المبيعاتِ وشرعَ يحدّثُهما عن مزايا كلِّ طرازٍ من معروضاتِه. وفي سياقِ شرحِه التسويقيّ، أشارَ إلى سيّارةٍ رائعةٍ وقال: “إنَّ الملياردير عبد الله الفرّان اشترى لابنتِه الأسبوعَ الفائتَ السيّارةَ الأغلى لدينا” ونظرَ إلى نتالي مبتسِمًا ابتسامةَ الظفَرِ وأردفَ: “أنتِ على صوابٍ يا آنسة. لقد أعجبتكِ السيّارةُ المثاليّةُ التي لم يتردّدِ المليارديرُ السيّدُ عبدالله الفرّان في إهدائِها لابنتِه”.

ووقعَ كلامُه في أذْنِ حليم بك ورسخَ في عقلِه.

كانَ الصمتُ يُخيّمُ على القاعةِ المخصّصةِ لتقبّل التعازي، والناسُ في وُجومٍ مصطنَعٍ إلا لدى حفنةٍ من الواجمينَ. النساءُ يتّشِحْنَ بالسَّوادِ التزامًا بعاداتٍ متوارَثةٍ، ويتَحَيَّنَّ العودةَ إلى البيتِ للتحرُّرِ من تقليدٍ لا يستحقُّه المرحومُ. يبدو أنَّ سُمعتَه لم تكنْ طيِّبةً في أوساطِ الجِنْسِ اللّطيف. أرْتالُ المُعَزّينَ في عجَلةٍ من أمرِهم، يُريدون أَداءَ واجبٍ تقليديٍّ لينصرفوا إلى أحاديثِهمِ اليوميّةِ عنِ الارتفاعِ الجنونيِّ في أسعارِ المحروقاتِ، وعن ضياعِ مُدّخراتِهم في المصارِفِ، وعنِ الشللِ الحكوميِّ، وعنِ الأزماتِ المتتاليةِ التي تُرهقُ كاهلَ الشعبِ المسكين. ولو شاءَ النّاسُ تعدادَ ما يَرزحونَ تحتَه من نكباتٍ وويلاتٍ في تلك الحقبةِ لاحتاجوا إلى الاجتماعِ لا في جنازةٍ واحدةٍ بل في جنازات. ولعلَّ الجنازاتِ كانت خيرَ المناسباتِ لتداوُلِ فجيعةِ الموتِ، موتِ الأفرادِ وموتِ الدولةِ، فالشيءُ بالشيءِ يُذكَرُ.

مرَّ حليم بك مع طابور المُعَزّين، أمام صفٍّ طويلٍ من الرجالِ والنساءِ الواقفينَ في القاعةِ المستطيلةِ، الرّحْبةِ، المجهَّزةِ للمناسباتِ السعيدةِ وغيرِ السعيدةِ. فعلَ ما يفعلهُ المارّونَ أمامَه وخلفَه: رفعَ يدَه اليُمنى إلى أعلى صدرِه، بسطَ كفَّه وتمتمَ بضعَ كلمات يمضغُها المتمتِمُونَ في التعزيةِ، تحتاجُ إلى آلاتِ استراقِ الصوتِ لسَماعِها، وإلى شُرّاحِ عِلمَيِ النفسِ والاجتماعِ لتفسيرها. لم يرسِلْ بصرَه إلى وُجوهِ أقرباءِ المرحومِ من الرّجال. كان ينظرُ إلى سترةِ الرجُلِ الذي يتقدَّمُهُ لا فضولاً ولا إعجابًا… فقط لأنّه لا يريدُ أن يصدُمَهُ إذا حصلَ تباطؤٌ في حركةِ الطابور. عندما لحظَ أنّ الأحذيةَ عن يمينِه صارتْ أحذيةً نسائيّةً، حانتْ منه التفاتةٌ سريعةٌ إلى النسوةِ الواقفاتِ بانكسار، علَّهُ يستطيعُ التعرُّفَ إلى ابنةِ المرحوم، تلك التي أهداها الفقيدُ أغلى سيّارةٍ. انتهى الطابور. قعدَ على كرسيٍّ في آخِرِ القاعةِ لجهةِ اليَسار، إلى جانبِ امرأةٍ يصعبُ تخمينُ عُمرِها لبراعتها في التبرُّجِ، تضعُ على رُكبتيْها حقيبةَ يدٍ سوداءَ متوسّطةَ الحجمِ، وتغطّي عينيْها بنظّارةٍ سوداءَ ويفصلُه عن مقعدِها ما لا يَزيدُ عن مترٍ ونصفٍ. كانت تلك المرأةُ، بين الفينةِ والأخرى، تكتفُ يديْها وتروحُ من خلالِ سَوادِ نظّارتِها تتأمّلُ بوجهٍ هادئٍ مشهدَ العزاِء، كأنّها أمامَ لوحةٍ تحملُ صورةً للبحرِ والشاطئِ في عزِّ الصيفِ. أكثرُ ما لفَتَهُ في هيئةِ تلكَ المرأةِ شَعْرُها الأشقرُ المنسدلُ على كتفيْها. لونُه وانسيابُهُ يُرجِّحان أنّه شَعْرٌ اصطناعيٌّ. أحسَّ حليم بك أنَّ أَماراتِ تلك المرأةِ ليست غريبة عنه قامةً ووجهًا وحضورًا، لكنه فضَّل عدم التطفُّلِ بمحادثتها سيّما أنّها كانت تتجاهلُ قعودَه إلى جانبها.

مَكثَ زهاءَ ساعةٍ، راضيًا كَمَنْ يَطوي آخِرَ صفحةٍ من روايةٍ مشوِّقة. هاتفُه الخلويُّ مطفَأ، وسائقُ سيّارتِه الجديدُ ينتظرُه في ظلِّ سنديانةٍ تُداعبُها أشعّةُ الشمسِ الغاربةُ، وهو في وداعِ شخصٍ يعرفُ عنه ولا يعرفُه عن كَثَب. الجثّةُ دُفِنَتْ في مراسمَ احتفاليّة. لم يُرَ أحدٌ يبكي المرحومَ سوى ابنتِه. كبارُ القومِ وأهلُ الإعلامِ كانوا نجومَ المناسبةِ. لرُبَّما كان حليم بك أكثرَ من أطالَ المكوثَ في قاعةِ التعزية. هو غريبٌ، لكنَّ أهلَ الفقيدِ، ومعظمُهم من الدّرجةِ الثالثةِ وما فوقَ، ارتأَوا أن يدفنوهُ في مقبرةٍ قريبةٍ توفيرًا لمشقّاتِ الانتقالِ إلى مسقطِ رأسِه الواقعِ في أقصى الجنوبِ من لبنانَ. ولأنَّ نسَبًا بعيدًا يَجمعُ في ما بينهم، فإنّهم لا يَعرفونَ جميعَ مَنْ يُواسيهم في القاعةِ. لكلٍّ منهم أصدقاؤُه وجيرانُه وزملاؤُه ومُحِبُّوه، وبهذا المعنى، فإنَّ منَ البديهيّ أن تكونَ للحاضرينَ صلةٌ بالفقيدِ وبذويهِ، منْ قريبٍ أو بعيد.

الواقعُ أنّ حليم بك كان أقربَ الحاضرين إلى حقيقة عبد الله الفرّان رغمَ أنْ لا رابطَ من أيِّ نوعٍ يربطُه بهِ، تتبَّعَ طموحاتِه ونزواتِه وجاء الآنَ يشهدُ على رحيلِ أسطورةٍ انتهتْ قبيلَ بلوغِها مطمَعَها.

– فريدة. اعملي لي ركوة قهوة. مُرّة بلا سكَّر (بالمَرّة).

– القهوة تضرُّك يا بك. ترفعُ الضغطَ، وهْي في المساءِ مُضِرّةٌ جدّا، وقد تسبّبُ لك الأَرَقَ.

وزادت:

أنتَ في العادة تشربُها (وسَط) فلمَ تطلبُها مُرّة؟!

– اعملي ما قلتُهُ لكِ من دونِ كلامٍ، وبسرعة.

ذُهِلت فريدة، لأنّه وجّهَ لها أمرًا بنبرةٍ لم تعهدْها قَطُّ. قالَ ما قالهُ من غيرِ صراخ. هي لم تسمعْهُ في يومٍ متكلّمًا بصوتٍ خافتٍ، أو فلْنقُلْ لا يخدشُ طبْلةَ الأذنِ. دخلتِ المطبخَ، وهي تفكّرُ في هذا التحوُّلِ العجيبِ، ولربّما كانت تردُّه إمّا إلى رغبةِ ربِّ عملِها في ملاطفتِها بعد ما يزيدُ عن أربعةِ عقودٍ من خدمةِ أهلِ هذا القصر، وإمّا إلى لِيْنٍ مفاجِىءٍ يُصيبُ أعصابَ الرجالِ وعضلاتِهم حين يَكبرون في السنّ، واللسانُ أبرزُ تلك العضلاتِ.

حملتْ إليه القهوةَ في مجلسِه قُبالةَ الوادي المتلفّعِ بالظلامِ. رشفَ من فنجانِه رشفةً طويلةً أتبعَها بسحبةٍ من سيجارِه، وأغمضَ عينيْه على سلامٍ وابتسام. تراءَى له صديقُه سليم مبتسِمًا. ابتسامُ سليم معجزةٌ. هذا الفتى لم يُرَ قطُّ مبتسِمًا. فتحَ حليم ذراعَيْه يَنوي ضمَّ سليم إلى صدْرِه بقوّة، لكنّه في الواقع كان يَضمُّ السرابَ. بكى من شدّة الشوقِ إلى سليم مبتسِمًا، وما لبثَ أن بكى فرحًا بكفكفة دمعةٍ عن خَدّ سليم الطفل.