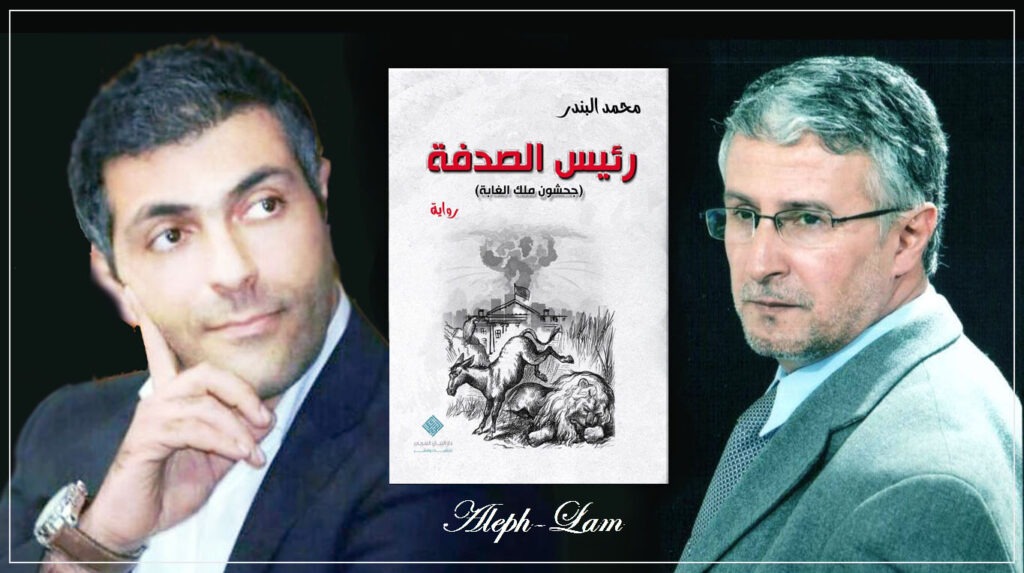

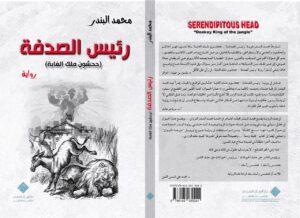

الحقيقة بين أفقين في رواية “رئيس الصدفة” لـ محمد البندر

الجزائر-د. ياسين بن عبيد

(أستاذ الأدب المقارن بجامعة سطيف)

في علاقته بالواقع ــــــ محسوسا ومفترضا ــــــ يتفاعل الأدب تفاعلا هو في ذمة التحرّر من استنساخ النماذج المكرورة؛ وفي طريقه إلى التفرد ـــــــ عنوان الفاعلية ـــــــ يمضي بلا تردد إلى صياغةٍ تحجزه عن الانصهار في القوالب التي لا تشبهه؛ هذان خطان على قدْرٍ من التوازي عادة، على أنهما يلتقيان هذه المرة على فرز حقيقة بمستويين كما يشير العنوان. فمن أراد الأدب ترويحا فليتجنب الأساليب المشاكسةَ ومَعارض الملهاة وإن أطربت، ومن أراده موقفا من ممارسة الحياة الرديئة فليقف معنا مسائلا إنجازا أدبيا أقلُّ ما فيه الصحْوُ النقديُّ بعد سبات طال به الأمد.

فالأدب ما لم يكن حرية، والحرية ما لم تكن مسؤولية، والمسؤولية ما لم تكن وعيا أنطولوجيا بالممنوع والمباح من الحياة أهدرت فرصةَ الحبر أن يسيل في غير مجراه، وقدرةَ الكُتَّاب على صياغة ملفوظات لا يَكْبُرُها إلا الإنسانُ المؤمن بنفسه.

لا رادّ لهذا المعنى من أصول تأسس عليها الأدبُ الناقد، فإذا وَلَّى في مساره غيرَ قواعد التجريد اشرأبَّ إلى تغييرٍ يستوي هو ومن معه على جادّة التقويم والثورة على الجاهز، بطرائق يملك بعضَها بالاشتراك، وينفرد بالبعض الآخر على جهة الميز والاستقلال، المحاذِيَيْن للفرادة والاستثناء.

الكاتب الساخر

في هذا المسلك الأخير، ينخرط ما يسمَّى بالكاتب الساخر الذي تنتظمه الآداب الإنسانية بما يتجاوز الحصر، في سياق تقاليد سوسيو-ثقافية قاست بها ترفَ الكُتّاب أحيانا، وعلّلت بها أمزجتَهم تارات، وفَسّرت بها خياراتهم الجمالية ـــــــ حال وجودها ــــــ أطوارا؛ وتلك خصائص لا يُنازَعُها كُتَّاب هذا الأدب، في التاريخ والآن، ولا يُشوَّش فيها على قرّائه لعامل الحرية ــــــ قرينة الأدب كما قدمنا ـــــــ التي يراهن عليها النُّزَّاعُ إلى الأدب كُتَّابًا ومتلقين.

أما أن يصير للواقع بتعيناته الطبيعية، ومكوناته المألوفة، واقع بديلٌ يوفر مادةً للكتابة، وأرضية للنظر، ودوافع للاعتراض تنسحب على مشمولات الرفض على علاته، فهو الذي يستوقفنا في رواية “رئيس الصدفة ” للشاعر الإعلامي محمد البندر، الذي لم يكتف باستدعاء الإطار المرجعي المعتاد لهذا النهج في الكتابة، وهو ـــــــ كالمستعلن صوتا جديدا في زمرة صُنَّاع المواقف الأدبية ــــــ يَلْفِت الناقدَ الفاحصَ بأكثر من اعتبار. ليس بِخافٍ أن البندر راهن على التنويع، في تجربته الجديدة، واتخذ ــــــ كالمهجر المحتوم ـــــــــ الفضاء الروائي أرضا لطروق الممنوع من الآراء، ومستقَرًّا لمواقف يستسعف فيها الشعرُ ما يعينه على التشكيل المختلف، بعيدا عن عقدة التجنيس ومَجَّانية التصنيف.

لكأني بالتجربة التي نحن بصددها في هذه العجالة، موحية بمشكلة التعاريف، تلك التي تقفز على الحدود بما فيها من مسلمات، انسجاما مع أعراف جدّت ولا تبالي بما أخذ الناسُ به في سالف الأطوار. بشكل مباشر وقاصد بكل تأكيد، لم يهيئنا الكاتب إلى هذا، ولم يدعنا إلى مواطأته عليه، وليكن، ولكنا معه ذاهبون إلى أن الذي يُغَيِّر وجهةً ولاَّها لا يستطيع الإقناعَ بجديده ـــــــ تعريفا وإنجازا ــــــ إلا إذا كان كاتبا كبيرا ولا نشك أن البندر واحد من هاته الجِبِلَّة.

فَرَغْتُ للتوّ من قراءة الرواية، وقبل الفراغ بدأتْ هويةُ المتن تتشكل لدي، وبشكل غاية في التصعيد نسجت خيوطَها بتؤدة السائر الواثق من خطاه، حتّى أفضت إلى رمزية واقع مفترض لا رمزية في حقيقته الأنطولوجية التي لا تحتاج إلى تسمية الأشياء بغير أسمائها. أعني ـــــــ من غير تفلسف ـــــــ أن التمرد على الواقع ـــــــ وهو المشترك بين المتلقي والكاتب ـــــــ ضَيَّقَ الفسحة بينهما للنظر بما لا يقبل الازدواجية، أو يدفع باسم حرية الإسقاط والتحليل، إلى قراءة الواقع على غير ما هو عليه، وأخذ الموقف المتعيّن أخذُه من الأحداث وناسجيها، ومُبَرِّرِي سقطاتها، تحت ذرائعَ يُدرِكها هذا الصنف من الخليقة.

الخاصة الرؤيوية للمؤلف

أما ما بعد الفراغ، فالذي أُشرِك القارئَ فيه، إنما هو الانضمام إلى الخاصة الرؤيوية للمؤلف، وقد استفرغ الجهد في الموازنة بين الواقع وعَدِيله، أعني المتخَيَّل والحسي وما بينهما من إحالات طوّع لها قلما جريئا وَطَّأَ له المنابر، وصدرا تؤجّجه إرادة التنديد والاقتدار على الإباء، مع شجاعة إرجاء الحِسّ الجمالي إلى مواقيت ينهض بها الشعر في مَحالِّه، أو تتسع لها أعمال روائية من طبيعة أخرى، لولا أن تفنِّدَني فلسفةٌ ضمنية لمحمد البندر، تقترح الجمال بصيغٍ سيماها التَّحَلُّل من الأعراف، وهو ما لم يتضح لي بين الثنايا. فالذي لاحقته فلحقتُه من بواكير أحداث الرواية، وكَشَف عن ذات نفسه بلا اعتياص، هو تصنيف الرواية فيما انطواؤه على رسالةٍ يعني صاحبَها التوغُّلُ في الوعي العام بلا حواجز، ووصولُها إلى المرادين بها بلا تكلّف، بزينةٍ من لغةٍ قريبة، وحُلَّةٍ من إيقاظِ هممٍ لا يوقظها إلا مرح الأدب الساخر.

أنوب عن السارد في الدفاع عن خيار التساهل في البنية السردية، وتوفير عناصرها كما تقتضيها ميكانيكية التأليف الروائي، كالزمكان وتراتبياته، والشخصيات بدرجاتها، ومسارات الأحداث وما يتخللها، لأن رهانه على الفكرة التي هي عصب الفعل السردي وليس على غيرها، مما له الدور الصناعي في كتابةٍ خطيةٍ يتلقاها القارئ العادي على أنها فكرة وكفى، ويجد فيها الناقد المختص من عناصر التحليل ما يضفي عليها صبغة أخرى، أرادها السارد أم لم يردها.

على أني استشكلتُ الفواصلَ الفارزة في معمار الشخصية البندرية، بين الإعلامي الجاد دقيق الملاحظة لكل ما يمشي على الأرض، والشاعر الصارم العميق الذي لا يفوته الاستثمار في تفاصيل النفس وخوالجها، وبين الكاتب/الناقد بأغطية مختلفة التقت فيها السياسة، والإيديولوجيا، وفلسفة الأخلاق، والاجتماع، وفنون المعاملة، وطرق الحوار، وتفكيك مواقع الصراع ومواقفه، وتحليل البنى المهترئة، وما يدخل في هذا المعنى، الكل بلغة مقلوبة تمحّضت لتصوير ما درج الناس عليه في الكتابة والحديث.

الناقد متعدّد الأصوات

وليس محل الإشكال أن يُوزِّع كاتبٌ ملكاته على هذه المساحة كلها، باقتدار لا ينكر، فتلك محمدة باعثة على الإكبار، وإنما التوقف الطبيعي عند استدباره دائرةً مألوفة اكتسب فيها شرعية أكَّدَها طول المراس وعَمَّقَها طولُ العهد به، توّج ذلك قبولُه شاعرًا مسموعا ووجها أَلِفَه المشهد الثقافي. لا أملك جوابا، بيد أني على حال من اليقين بأن خطاب محمد البندر، الناقد متعدّد الأصوات، لم يكتف بعادة إفضائه لا لأنه استنفدها، ولكن لاشتهاء الانفتاح على جمهور ليس له معه سابق تواصل، أو لنازع التجريب تجاوزا لعادة سيدة، والله تعالى أعلى وأعلم.

السؤال الذي يتحصَّل من هذا، يتعلّق بتوريط الكاتب قارئه في عملية تأويلية قد لا يملك آلياتها، أو قد يختلف معه في إسقاطات ليست كلها مسلَّمات، بما يعني ألاَّ حق لأي كاتب كان ــــــ كما تقول نظرية الاستقبال ــــــ أن يوجِّه قارئه، لأن للمتلقي ــــــ وفق ما تقول ذات النظرية ـــــــ دورا في إنشاء النص وصناعة مساره، هو في كل الأحوال ليس سلبيا. على أن الذي يتوفر من الكون الروائي لمحمد البندر، بمكوناته المتعدّدة، من الموضوع بدلالاته، إلى الأسلوب بمستوياته، لا يوحي بإرادة التوجيه هذه، فأغلب ما فيه إدراك المؤلف أن في شرائح متلقيه جمهورا عريضا يقاسمه الرؤية/الرؤيا، وإن كان لا يوازيه في العبارة، ويشاطره التصنيف وإن كان لا يتكلّف معه دقة الوصف وخاصة الحكم.

للقارئ المتعجِّل أن يلحظ على الكاتب الاستثمار في غير الإنساني على حساب الإنسان، وفي صناعة معجم غابت فيه خصائص الإنسان حتى البيولوجية منها، لتتسع مسارح النص بجميع سيميائياته إلى غابة بديلةٍ عن مجتمع فَقَدَ آدميتَه، وتنازل عنها مطواعا في أغلب الأحوال تنازُلَ مَن لا يعبأ بالفطرة التي خُلِقَ عليها.

يستطيع المقبل على المتن البندري أن يَتَخَفَّفَ من متابعته في أشياء كثيرة إلا في هذه، فنصه الذي لا يطلب إجماعا على توافيه عليه صورةً، وحدثًا، وحُكْمًا، يضع يده على إنسانية اليوم المريضة، المضروبة في نظرتها إلى الحياة، ويَتَقَصَّصُ مواضع أَدْوَائِها التي لا شفاء منها إلا بالمصالحة مع الفطرة، وانتباذ أسباب التراجع الخلقي، على أساس من الذكاء الاجتماعي الذي يجمع بين الإنسان والإنسان، ويزيح الفواصل بين الإنسان والطبيعة، ويجنِّب الإنسان العيش في غابة الفوضى، وفي معاطن الاحتباس بجميع معانيه.

عجائبية النص ومحاكَمةٌ صريحة

لا ريب في أن عجائبية النص ـــــــ وقد جئنا إلى مشكلة الموضوع ـــــــ محاكَمةٌ صريحة لمن استحوذوا على مصائر الشعوب، وتكلَّفوا ما لا شرعية فيه من الوصاية عليهم، سواء أتعلّق الأمر بالمجتمع الكوني أم بالمجتمعات الشرقية، محاكمة أساسُها التنديد بعدم التأهل لممارسة الحكم وإدارة الحياة، وإبعاد مَن خُلِقُوا ليكونوا بطبيعتهم وتكوينهم حكاما لا لشيء إلا لأنهم يزاحمون في تقدير الشعوب من صادروا حرياتهم، واستولوا على حقوقهم في اختيار من يحكمهم؛ وليست الشعوب ــــــ كونية وشرقية ــــــ بنجوة من تبعاتِ تَسلُّطِ من يحكمها؛ كما أنها ليست من محاكمة الكاتب ـــــ بالصراحة نفسها ــــــ في محلّ العفو، لأنها رضيت باستباحتها وكما تكونوا يُوَلَّ عليكم. وعلى أساس من هذه التبعات جاءت متوالياتٌ واصفةٌ لسلبية مجتمع شرقي نخرته عوامل الولاء التي دفع ثمنها من بقاء الحكام في مناصبهم، وانتشار السلوكيات الرجعية الخادشة، وإحلال الفساد بوصفه قيمة مضافة لكل أشكال التراجع، بدل أن يحارَب ليتحقق العدل وتتقدم بالناس الحياة حيث يرسو بها وبهم التقدم.

أما السؤال الذي يفرض نفسه، فهو إيثار الروائي استنطاقَ الحيوان وهو لا يخشى أن يُنْطِق الإنسان نفسه ـــــــ أو هكذا خُيِّلَ إليَّ ـــــــ في سياق يحفظ للإنسان الرافض أدنى حقوق المطالبة والاحتجاج.

لا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير لإدراك مرارة الكاتب ومَنْ هو ناطقٌ بألسنتهم، فلم يعد مجديا الكفايةُ بالوصف واستعراض تفاصيل لا تنبو عنها عين أضعف الناس بصرا، ومن هنا تبيّن صواب الخيار، فهو أكثر من جمالي ولا يدخل فيما يَفْرُغ له الكتّاب المُتْرَفون، وفيما يُؤْثِره طُلاَّبُ الدَّعَة من كسالى القرّاء كما يسميهم العقاد رحمة الله عليه.

لا على الكاتب بعد هذا ألاّ يكون مشروعه جماليًّا، فالذائقة السوية الناظرة إلى القيم بوصفها بديلا عن كل جميل، تُحْسِن أن تتأسَّس منافحا عن قيم الحقيقة بنعتها معادلا جماليا قاعدتُه أريحيةُ الحياة الإنسانية كيفما تشكلت. هذا فهم البندر للجمالية وإن لم يكن له فيها تأسيس فلسفي من خلال أمم الحيوان التي أَعْمَلَ فيها سيكولوجية التنظير للفضيلة، وتلك تطبيقاته لها بالطريقة الرمزية التي مَضَيْتُ إليها مقهورًا من فواتح الرواية، عَيِّنَتُها ــــــ أعني كبرى عيّناتها ــــــ وصول “جحشون” إلى سدة الحكم، وفي المجتمع الحيواني مَن فيه مِن أمم الأسود بقبائلها، والضباع بسلالاتها، والقرود بفصائلها، والتيوس بفرقها، والقنافذ بأرتالها، والجواميس بتكتلاتها، والحمر الوحشية بقوافلها، ممن إذا قيس بهم “جحشون” ــــــ على قواعد الشكل وضوابط المضمون ـــــ لا يكون هو أشرفهم.

***

تقدم “رئيس الصدفة” في العنوان وتأخّر في الأضعاف، لأن منطق السرد فرض هذا الترتيب، ثم لمّا برزت أذناه ــــــ أول ما برزت ــــــ في أوساط المتن، استحوذ على مسار الرواية إلى النهاية، لخاصة دلالية تبينت من خلالها مركزية شخصيته في هذه الخرائط العجيبة، كما لو كان المراد وصف المجموعات البشرية ــــــ بما في ذلك المجتمع الشرقي ـــــ بمن يحكمها، بعيدا عن شرعيتهم وعن طرائقهم في الحكم، وهو ما تكفَّلَتْ ــــــــ نصا موازيا ـــــــ شارحةُ محمد البندر لهوية “رئيس الصدفة” بلا تعيين، فهو الحاكم والمحكوم، والعامي والاستقراطي، والمثقف والجاهل، ورجل الشارع وإمبراطور المكاتب والقصور، يلم كلَّ هؤلاء الشرقيُّ المستلَبُ، والغربيُّ سارقُ الحضارة كما يصفه الأنثروبولوجي البريطاني جاك غودي، إلى غير ذلك من التشكيلات الباعثة على أكثر من سؤال، وفي ثنايا الأسئلة ضاع وضيّع. هكذا ينبغي أن تُقْرَأَ رواية “رئيس الصدفة“، في رأيي على الأقل.