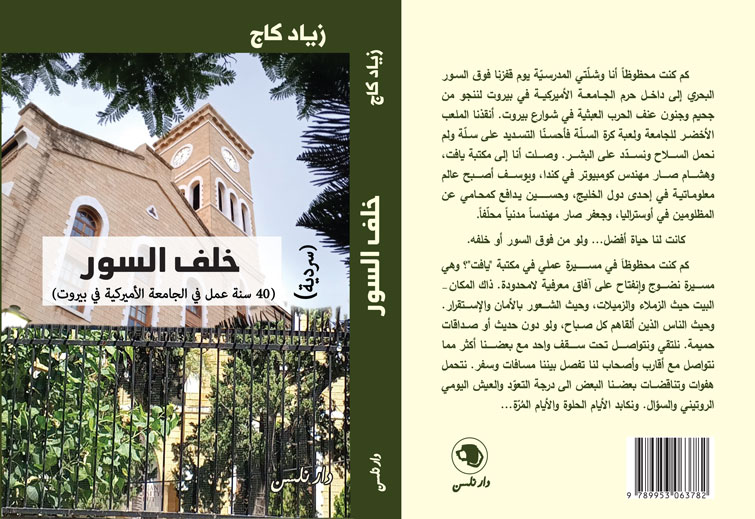

“خلف السور (40 سنة عمل في الجامعة الأميركية في بيروت)” جديد زياد كاج عن دار نلسن

صدر عن دار نلسن في بيروت كتاب “خلف السور (40 سنة عمل في الجامعة الأميركية في بيروت)” وهو سردية للكاتب زياد كاج. في ما يلي مقدمة الكتاب.

وعيت صغيراً على شارع الحمرا في رأس بيروت، وكان أخي الأكبر سنّاً يصطحبني معه لمشاهدة فيلم مغامرات جديد في الشارع الصاخب في بداية السبعينات.

إحدى هذه الدور كانت “سينما الحمرا” التي سُميت على اسم الشارع الشهير، والنابض بالحياة وحركة الناس والسيارات نهاراً وليلاً. كانت أيامًا ذهبية. كنا نأتي باكراً قبل فتح الأبواب، وننتظر بين الجموع وسط قاعة ضخمة تضم كافيتيريا في الجزء العلوي، وماكينة “بوشار” في إحدى الزوايا، تقرقع أصواتاً وهي ترمي حبات بيضاء من طرفي طنجرة معلقة خلف زجاج متعرق. كانت الرائحة لا تُقاوم. لكن أخي، ولأسباب مادية، كان يشتري أقماعاً مليئة بالفستق من بائع سوداني يقف في الخارج أمام عربته الصغيرة بداخونها الأبيض، والطقس ملبد بالغيوم وماطر.

مذاك، وأنا أحب الفستق وأحب ذلك المناخ البيروتي الجذّاب الجميل.

كانت حبات المطر تكتسب نوراً ووميضاً أمام إشارات الشارع وأضواء السيارات. حتى هذا اليوم، لا قدرة لي على نسيان هذا المشهد الرائع والمشاعر الدافئة لتلك اللحظات في أجمل شارع عرفته في بيروت قبل الحرب.

في صالة العرض الفخمة والشاسعة حيث الكراسي المخملية المختلفة الألوان، كانت العتمة تسود تدريجياً. يبدأ العرض بالرسوم المتحركة وبموجز للأخبار المحلية، بالأسود والأبيض، من تلفزيون الدولة الرسمي (لم يكن هناك غيره). يلي ذلك تحذير من التدخين أو الأكل والشرب في الصالة مع دعوة — وبصوت مغرٍ — لزيارة الكافيتيريا قبل بداية عرض الفيلم. كان يلفت انتباهي إشارتان باللغة الإنكليزية تبقيان مضاءتان في أسفل القاعة عند زاويتي الشاشة الكبيرة. كنت أحاول تهجئة الكلمة مراراً دون جدوى.”اكزيت” Exit(مخرج). ترى، ماذا تعني تلك الكلمة الحمراء المضاءة وسط العتمة؟” كنت أسأل نفسي. بسبب هذا الشرود، كنت أفقد التركيز في بداية الفيلم فأزعج أخي بأسئلتي المتكررة. كان يعرف مشكلتي مع اللغة الإنكليزية وضعفي في القراءة الصحيحة للكلمات فنحن لم نتعلم في المدرسة الرسمية ما يعرف “بعلم الصوتيات”. أصابه اليأس من فرط ما حاول تلقيني الكلمات ومعانيها الصحيحة وبسرعة تتبخر وتختفي من عقلي الشارد.

رغم دخولي إلى جامعتين ودراستي الأدب الإنكليزي في جامعة بيروت العربية حيث تعلمت مادة “الصوتيات” واكتشفت أن اللغة الانكليزية تقوم على قاعدة الاستثناءات في اللفظ، بقيت عقدة القراءة الصحيحة للكلمات تلازمني.

حُلّت عقدتي يوم انضممت إلى الجامعة الثالثة في حياتي وهي لا تزال الأهم. ففي حزيران 1985، بدأت عملي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بصفة “كاتب طابق”.

كل الكلمات والعبارات وحتى اللغة المتداولة بين الأطباء والممرضات كانت بالإنكليزية. رحتُ أستمع جيداً كي أتعلم العبارات الطبية الغريبة بالنسبة لجامعي تخصص في الصحافة والأدب الإنكليزي!! وكوني تعلمت الإنكليزية من خلال قراءة القصص المبسطة، المفروشة على أرصفة شارع الحمرا بأسعار زهيدة، بقيت مقدرتي على التحدث باللغة أضعف بكثير من القراءة والكتابة.

تخرّجت من الجامعة اللبنانية بإجازة في الصحافة ووسائل الإعلام، وكنت على وشك التخرج من جامعة بيروت العربية في الأدب الإنكليزي، وسنحت لي فرصة الوظيفة في الجامعة الأميركية في أواسط الثمانينات. لكنني أعترف اليوم بأنني اكتسبت كل خبراتي ومعرفتي وتجاربي الحياتية خلال ما يقارب 40 سنة داخل الجدران الآمنة لهذه الجامعة. فهي وفّرت دعماً لي ولعائلتي مادياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً. فيها تعرفت على زوجتي الممرّضة. ومنها تخرّج ولدايّ سنة 2023 بتميّز، وبفضلها سافر ابني إلى كندا لمتابعة دراسته في الكيمياء للحصول على شهادة الدكتوراه، وعملت ابنتي بعد تخرّجها كممرّضة مجازة في الطابق المخصّص للأطفال حيث تزاملت وزوجتي لأول مرة.

تتلخّص تجربتي في الجامعة الأميركية بثلاث مراحل: “أول 15 سنة” أمضيتها في المستشفى “ككاتب طابق” خلال الحرب الأهلية. المرحلة الثانية امتدت إلى 12 سنة في “مكتبة صعب الطبية” في دائرة الاقتناء. والمرحلة الأخيرة والمستمرة حتى اليوم، كانت في “مكتبة يافت” في الحرم الجامعي بصفة مساعد أمينة مكتبة. الأمر المضحك والقدري هنا، هو أنني خلال دراستي في الجامعة اللبنانية – كلية الإعلام، هربت من قسم علوم المكتبات الذي كان يشرف عليه أستاذ قدير ومتشدد وانتقلت إلى قسم الصحافة لعدم رغبتي في الدرس الجدي والانضباط.

بعد سنوات طويلة، وجدتني أعمل في مكتبة وكنت أمام تحدي اكتشاف هذا العالم الجديد، وتعلم أسرار المهنة التي لم أرغبها يوماً. في “مكتبة يافت”، التقيت من جديد بأستاذي المسؤول عن قسم الفهرسة.

في المستشفى كنت محاطاً باللون الأبيض: اللباس الأبيض للأطباء والممرضات والممرضين، والشراشف البيضاء وأغطية الوسادات والمناشف والشاش والقطن.. الخ. حتى المرض والموت بديا وكأن فيهما شيئًا من البياض. في مكتبة صعب الطبية، اشتغلت على الكتب الطبية الدسمة والثقيلة الوزن، وكأنني حللت في بيئة وسطية بين المستشفى والجامعة. في “مكتبة يافت”، كل شيء تحول إلى الأخضر في الحرم الجامعي الجميل. لكن هذا الكتاب ليس عن الألوان في حياة إنسان، بل عن تجارب شاب في الوظيفة، وعن تحديات وتجارب واكتشافات ورحلة نضوج وتفتح وعي. وهو أيضاً، عن أشخاص عرفتهم وتركوا أثراً — إيجابياً أو سلبياً — في مسيرتي المهنية وفي مشوار الحياة.

نضجت وتقدم بي العمر، ككثر غيري من الزملاء والزميلات والأصدقاء، داخل الأسوار العالية والمحمية للجامعة ونحن نعتبرها “ككائن حي”.. “كبيت”. منذ انطلاقتها الرسمية عام 1866، عاصرت واجهت، وتخطت الجامعة تحديات مهولة كثيرة: حربان عالميتان، جيوش احتلال عابرة، أزمات سياسية وحروب إقليمية ومحلية، إشتباكات عسكرية بين ميليشيات متناحرة في بيروت، حكومات وأنظمة سياسية فاسدة، قصف عشوائي طال المحيط والحرم حيث سقط قتلى وجرحى، إغتيال وخطف رؤساء وعمداء وإداريين أجانب، تفجير مبنى “الكولج هول”، وتفجير في مدخل المستشفى.. وأخيراً، الانهيار المالي الكبير، وجائحة كورونا العالمية وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم ووصلت إلى لبنان، اُغلق البلد وُطلب من الناس ملازمة منازلهم للتقليل من سرعة إنتشار الوباء. طلبت الجامعة من موظفيها وإدارييها العمل “أون لاين” من البيت. طلبت إذناً خاصاً لقصد المكتبة بهدف تصوير عدد من الكتب والوثائق كي أشتغل عليها في البيت. دخلت إلى المكتب ونظرت من النافذة التي تطل على الحرم الأخضر والطريق المؤدية إلى منزل الرئيس. لأول مرة أرى الحرم خالياً، مقفراً… لا حياة فيه. أين الطلاب والطالبات والأساتذة وهم روح الجامعة؟ كان مشهداً حزيناً ومخيفاً، فسألت نفسي: “هل ستنجو الجامعة هذه المرة؟”

فعلتها الجامعة ونجت واستمرت. نجت ملكة الشرق من أقدار كثيرة وستنجو.

لا أكتب هنا فقط عن التجارب والذكريات الجميلة والمفيدة التي عشتها خلال ما يقارب الأربعين سنة عمل في الجامعة، بل أيضاً عن تجارب وتحديات سلبية ومحبطة. بفضل نظام وقواعد العمل الواضح والصارم للمؤسسة، يستمر العمل وتستمر “الدواليب بالدوران” ويتعايش الموظفون من كافة الملل والمناطق. ولولا هذه الأنظمة والخطوط الحمر للسلوك الوظيفي، لتسللت إلى الجامعة أمراض الفساد وعقلية المنافسة الطائفية والسياسية من البيئة المأزومة في البلد والمنطقة. بمعنى أوضح “كانوا دبحوا بعضن”. ولكن هل استطاعت حقاً؟

ليست الجامعة جزيرة معزولة عن محيطها. والإدارة الأم في نيويورك تعرف أن بعض الإداريين الكبار ومساعديهم المحليين المختارين يستغلون سلطتهم لمصلحتهم الشخصية والنفعية. وكقاعدة عامة، يميل الميزان داخل المؤسسة لصالح الطرف أو الأطراف التي لديها اليد العليا في البلد. كان ذلك منذ قبل 1866، زمن السلطنة العثمانية وباشاواتها، واستمرّ وصولاً إلى الزمن الحاضر.

أنا من القلة القليلة الذين دخلوا الجامعة من دون دعم حزبي أو طائفي. لم تسعفني شهادتي الجامعية ولا المجموع العام والمميز الذي حصلت عليه في إمتحان اللغة الإنكليزية (توفل)، بل ما فتح أمامي أبواب الجامعة كانت “واسطة” عمي المرحوم، أبو حسن، وهو التاجر البيروتي العتيق العارف بأحوال المدينة والجامعة وتحديداً مكتب المشتريات.

“حطّ اسم غ. غ. على الطلب”، قالها بلكنته البيروتية والسيجارة بين أصابع يده اليمنى وهو يتابع مباراة كرة القدم بين فريقين محليين دون أن ينظر الي. كان الاسم الذي ذكره أمامي عمي مدير مستشفى الجامعة الأميركية الذي لم أسمع به ولم أقابله من قبل.

“بتعرف صاحب هالاسم، مستر …؟”، سألتني سيدة أنيقة، ممتلئة وذات نظرة ثاقبة لا تخلو من الخبرة. كنت أملأ طلب الانتساب في أحد مكاتب مبنى “الكولج هول”. وكانت هي المسؤولة عن دائرة شؤون الموظفين سنة 1985.

“نعم سيدتي، أعرفه”. منذ هذه الكلمة بدأت طريقي في الجامعة الأميركية.

كُتب هذا النص بدايةً باللغة الإنكليزية، ثم اُعيدت كتابته باللغة العربية بناءً على نصيحة الناشر الصديق سليمان بختي، فكانت متعة الكتابة مضاعفة وكانت مساحة التعبير أشرح وأوسع أفقاً وأعمق.فالكتابة بغير اللغة الأم تنطوي على شيء من الخيانة الثقافية والتنكر للأنا والذاكرة الجماعية المحفورة عميقاً في وجداننا وفهمنا لما يدور من حولنا.

***

إلى روح عمي المرحوم الحاج محمد خير كاج، أبو حسن، أهدي هذا الكتاب. الذي لولاه لما كان هذا العمل ولما تخرّج ولدي من الجامعة الأميركية في بيروت.

13 نيسان 2024

***

ملاحظة لا بدّ منها: كل الشخصيات الواقعة في هذه السردية أشرتُ إليها بالأحرف الأولى من أسمائها.