أَسْعَدْ سَعيد… شَاعِرٌ رأى بِبَصيرَتِهِ ما لَمْ يَرَهْ الْحُكّامُ بِبَصَرِهِم

أ.د. جورج زكي الحاج

*بروفسور في الآداب

أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية

” عندما نتكلم على شعرٍ ما، فإنما نتكلم على خصوصية شعب، وعلى مزيّةٍ حميمةٍ من مزاياه،، لأن الشعر هو الأكثر التصاقًا بالنفس، والأقرب تآلفًا مع الصميم…ولأنه يُحاكي الإبداع في جوهره، متناغمًا مع العطاءات الفوقية التي تحدّد سيرورة الفنّ وبالتالي صيرورته… فكيف إذا كان الكلام على شعرٍ يُقال ويُكتب بلغة شعبه اليومية، بتعابيرها ومفرداتها، منطلقًا من عفوية هذا الشعب ومن وعيه القومي…ليتحوّل الحس الفردي إلى وعيٍ جماعي، مشكّلاً، تاليًا، الذات القومية بإبداعاتها الحضارية وأبعادها الرؤيوية، على ضوء ما اختزن في الذاكرة الشعبية من أقوالٍ تُصبح، بمرور الزمن، نوعًا من الصلوات التي يستنجد بها الشعب في أيّام محنته وفي عزّ شقائه.

ثلاثةٌ يستقطبون الجماهير بعفويةٍ وعاطفة:

1 ــ قائدٌ محبوب.

2 ــ موتُ عظيم.

3 ــ ومباراة زجلية.”[1]

وفي تاريخ الزجل اللبناني، خصوصًا المنبري منه، شعراء تركوا بصماتهم على جبين هذا النوع من الشعر الذي ينماز به لبنان مع قلّةٍ من بلدان الشرق الأوسط والعالم… فمنهم مَنْ تميّز بصُوَرِه الجميلة، ومنهم بلغته السهلة والمسبوكة، ومنهم بطرافته، ومنهم ببُعد معانيه، ومنهم بثقافته… من هؤلاء الشاعر أسعد سعيد المولود في بلدة الصرفند الجنوبية، من قضاء الزهراني في العام 1922، والمتوفى في ليلة الميلاد (24 كانون الأول) من العام 2010. والذي تعرّفته في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ليس لأنني شاعر وأهتم بالزجل والتراث الشعبي فقط، وإنما لأنّ كريمته “هنادي” قد تتلمذت على يديّ في مدرسة الحكمة ــ كليمنصو..ـــ التي كنت أُدرّس فيها إلى جانب الجامعة اللبنانية ـــ وعندما ذكرت اسمي على مسمعه بأنني أستاذ اللغة العربية في صفّها (البكالوريا)، أصرّ على دعوتي إلى منزله، وكان التعارف الوجاهي بيننا.

أسعد سعيد[2] من الشعراء الحافل تاريخهم بالعطاء المثمر في الزجل اللبناني، فقد كان من الشعراء الزجليين القلائل، إنْ لم يكونوا النادرين، الذين يمتلكون ثقافةً جيّدةً، خصوصًا في تاريخ الزجل وفي أصله ونسبه، أو كان في الصناعة الشعرية التي قلَّ نظيرها عند غيره من زملائه، فقد كان صائغًا ماهرًا في حياكة الجملة الشعرية، وفي صوغ الصورة أيضًا.

لقد وعدت نفسي منذ التقيته أن تكون لي دراسة، ولو مقتضبة،عن شعره ومنبره… وعندما كلفتني وزارة الثقافة في العام 1995 مهمّة التحضير لإقامة ” مؤتمر الشعر العامي اللبناني الأوّل”، مع ثلّةٍ من الشعراء والأساتذة، استعنت به لتزويدي بآراء وبمعلومات أفدت منها في التحضير… وقد حضر الافتتاح لكنه لم يشارك في جوقةٍ من الجوقات المشاركة…ولم يتسنَّ لي الوقت لأفي بوعدي لنفسي وتظهر مقالتي عنه… وقد رحل ــ وكلنا راحلون ــ ولم يقرأ رأيي فيه كتابةً وإنْ سمعه شفاهةً غير مرّةٍ في جلساتٍ جمعتنا مع النقيب الراحل والصديق العزيز المرحوم الشاعر خليل شحرور… وأذكر أنّ لقاءً، بيننا دام زهاء ثلاث ساعات في منزلي كان حول الزجل من مختلف جوانبه، وكان الشاعر خليل الشحرور يُردّد لي دائمًا :” إنت نصيرنا يا دكتور.”

لا أعتقد أنّ كلمةً، مهما كانت بليغة ووجيزة، تستطيع أن تفي هذا الشاعر حقّه، لكنّ “بعض الربيع ببعض العطر يُختصَر”، وسأُحاول أن أشتمّ باقةً صغيرةً من مسكبة أسعد سعيد ستكون صورةً صادقةً عن شعره كافةً.

يقول في الشعر:

” الكلمي، باب عَ العــــــــــــــــالم بتفتح طوت عمر الزمان وما طواهـــــا

كلمـــــــي بتستر، وكلمــــــــــي بتفضح وكلمي بتجرح، وكلمـــــــــــــي دواها

إذا الكلمي بنت عَ السيف مسرح جلا الشاعر صداها وما جلاها

وإذا الكلمـــــــــــي متل بلبل بتصدح بتربّي عصاهــــا اللي عصاهــــــا

وإذا ضرب العصايــــــــه ما بينجح مع القايل بلاها، ولا بلاها…”

من مزايا الزجل اللبناني اللعب على الكلمات لفظًا ومعنًى…وأوّل ما يلفت انتباهنا في هذه الأبيات هو الصناعة الشعرية، المتمثلة بالجناس الظاهر في غير كلمةٍ منها… فبالإضافة إلى بساطة التعريف بالشعر، تطالعنا الكلمات : “جلاها وجلاها… عصاها وعصاها… بلاها وبلاها…” وهذه من ميزات أسعد سعيد الذي كان عارفًا بجمالية العربية الفصحى وأسرار تركيبها، وكان ناجحًا في تسخيرها للغته الزجلية على غير تصنّعٍ أو تكلّف… وإنما بعفويةٍ مباشرة. والمباشرة هي أيضًا من صفات الزجل اللبناني، حتى يبدو في بعض الأحيان عند الشعراء المفطورين عليه، قريبًا إلى النثر، أو إلى الكلام العادي، وفي هذا نجده يحوّل شعرًا عربيًّا قديمًا، يتداوله الناس كثيرًا، إلى شعرٍ زجليٍّ، فيقول

” علّمتك عْلى صياغة الشعر الطلي غير الهجا فيّي بْ عينك مَ حلي

وعلّمتك بْ إيدي على رمي السهام وأوّل سهم بِ إيدك تْوجّه إلي.”[3]

فقد حوّل بيتين من الشعر العربي الفصيح إلى الشعر الزجلي اللبناني بلغة سهلةٍ، قريبةٍ إلى الحفظ، مع الحفاظ الكامل على المعنى، ومن دون زيادةٍ أو نقصان في المبنى، غير أنه جعل البيت الثاني أولاً والأول ثانيًا.. وفي رأييي إن هذا الشكل هو الشكل السليم إذا نظرنا إلى المعنى من وجهة نظر نفسية، لأن الهجاء يكون قبل القتل… فالعربي نسب إلى ابنه صفة القتل أوّلاً، ولكن كيف يستطيع الهجاء بعد الموت؟ بينما نجد أسعد سعيد قد سلك الطريق السليم، فبدأ بالهجاء وبعده يأتي القتل…

أو كما يورد هذا الكلام البسيط بتركيبه وصوره، البعيد بمعانيه ومقصده، فيقول:

“وقت البيكون الحق مش مضمون وكلمة الظالم وحدهـــــــــــــــا القانون

وبدّو العدل مصلح بْ جنبو يكونْ

كـــــــــان كــــــل مصلح عبقري بينزاح بقوّة الظلـــــــــــــم وسيفهــــا المسنون

وحتى الظلم يقضي على الإصلاح يلبّس المصلح تهمة المجنون…”

ألا تمثّل هذه الأبيات انعكاسًا لحالنا اليوم؟ ألا يُسمّى المصلح في بلادنا مجنونًا؟ بلى.. هناك فئتان من الناس يُسمّونه هكذا:

ــ فئة المستسلمين الخنوعين، الذين مات الأمل عندهم بيوم غدٍ مشرقٍ ، يعيشون على هامش الحياة، ويرتضون بالذي يصل إليهم أو يبقى لهم من فضلات الظالمين.

ــ وفئة الفاسدين الذين كانوا السبب، ويرفضون الإصلاح لأنه يقضي عليهم… وبما أنّ هاتين الفئتين تشكّلان السواد الأعظم من الناس، كان المُصلحون قلّةً قليلةً من بني البشر… وكثيرًا ما يدفعون حياتهم ثمنًا لأهدافهم، ولمناداتهم بالإصلاح والصلاح… والتاريخ حافلٌ بأمثالهم.

وليس هذا هو الشعر الوحيد الذي يُحاكي واقعنا اليوم، بل هناك غيره الكثير، فما يُبصره الشاعر ببصيرته لا يستطيع السياسي أن يراه…

في الشعر بعض النبوّة… والشاعر بعض نبيّ.. وإلاّ كيف نجد شعراء ما زالوا أحياء على الرغم من موتهم منذ مئات السنين؟ فنحن نقرأ شعرًا يُحاكي عشرات السنين القادمة كما يحكي عشرات السنين الماضية…لأنه يُحاكي الحقيقة الإنسانية الخالدة التي، نموت ولا تموت.

صحيحٌ أنّ لبنان كمؤسسات ونظام ودولة وسلطات جامدٌ منذ عقودٍ طويلةٍ من الزمن… ولهذا نجد بعض المقالات المكتوبة في خمسينات القرن الماضي تحكي ما نعيشه اليوم من مشكلاتٍ سياسيةٍ واقتصادية وحياتية، وتشكو لنا ما نشكوه اليوم… وها هو أسعد سعيد يُصوّر لنا الحالة التي كانت سائدةً وكأنه يصوّر حالتنا اليوم، وربما بعد سنين وعقود، فيقول:

” عَ درب مستقبــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــلا عينين ومن كل هالإشيا اللي عم تحصل

لا شايفين بــــــــــاب الخـــــــــــــــــــــــلاص منين ولا عــــــــــــــــــــــــــــــارفين لوين رح نوصل

صرنا بشي إسمو وطن شكلـــــــو مخيف فقر وغلا وديون أُلطف يــــــــا لطيف

ومن سيخ جهل الحكم في جسم الوطن مفتوح جــــــــــرح كبير والهجــــــرا نزيف

وحكّــــــــــــــــــــــــــــــــــام حارة كل مين إيدو إلو ب شوكي وسكّين الوطن عم ياكلو

طـــــرشان مش يسمعو العــــــــــــــــــــــم يسألو وين العلم، وين الدوا، وين الرغيف

وكلمة الرشوي ب الصدارا محلهـــــــــــــــــا ولا تعبدو ربّين كلمــــــــــــــــي مْألّهـــــــــا

ومنها تْألّف ب الدوايــــــر كلّهــــــــــــــــــــــــــــــــا جمعيّة الما حدا كفّو نضيف…!

مَنْ منّا، عندما يسمع هذا الكلام، لا يقول إنه مكتوبٌ منذ ساعات؟ ألا نعيش اليوم أزمة العلم والدواء والرغيف؟ ألا ينطبق الفساد على الكلّ ” الدواير كلها”؟ ألا نعاني الفقر المدقع والغلاء الفاحش ونرزح تحت الديون المخيفة؟… نعم هي بصيرة الشاعر، والشاعر هو الكبير في الوطن، وعلى حدّ القول الذي صدّرت به كتابي عن الشاعر الراحل موريس عوّاد، والقول له :”الما عندو شاعر كبير مَ عندو شي كبير.” وهل نُصدّق أنّ جرح الوطن النازف يترك في نفوس الحكّام والسياسيين الأثر نفسه الذي يتركه في نفوس الشعراء والفنّانين والشهداء؟

والجرأة من ميزات شعراء الزجل، خصوصًا المنبريين منهم، لأنهم أبناء الانفعال والارتجال، وتأخذ بهم الحميّة والحماسة، فيقولون ما لا يجرؤ الآخرون على قوله..حتى أنّ بعضهم يثور على مَنْ هم أقرب إليه، ومَنْ كان مدافعًا عنهم في يومٍ من الأيّام.. فالقضايا عند هؤلاء أهمّ من العلاقات الشخصية والقربى… وأسعد سعيد من هؤلاء الذين كانوا يقولون الحقّ من دون خوفٍ أو وجل، ولنا في ذلك غير شاهد…. فمن الشعر ما يعيش على هامش الواقع، يكون فيه الشاعر متفرّجًا أكثر منه بطلاً، ومن الشعر ما يعيش الواقع الذي يعيشه الشاعر نفسه، فيكون تعبيرًا عن نفسه كما يحسّ الحياة ويعيها وينفعل بها. فالشعر والحياة توأمان، وهذه الأخيرة تحاول دائمًا أن تُجسّد المُبهم الغائب المجرّد، وذلك عن طريق الكائن الحي، فكلُّ جسمٍ حيٍّ في هذه الطبيعة، كي ينمو ويكبر، ينفتح على اللامحدود الضائع المُشتّت في هذا الوجود واللامتناهي، فيلتقط النور والهواء والماء والتراب، وحتى الزمان والمكان، وكلَّ شيء فيمتصّه ويحوّله إلى ذاته.

الفنّان نبتة في أرض، مشدودٌ دائمًا إلى اللامحدود، يجتذبه، يمضغه، ويُضفي عليه من عصارة ذاته وكينونته ليُحيله إلى ذاتٍ جديدة… فالفن جسرٌ يوصل بين الآني والمطلق، بين الجزئي والكلّي، على حدّ تعبير الدكتور نديم نعيمة في كتابه “الفن والحياة”، فالفنان إن انقطع عن المطلق ابتذل، وإن انقطع عن الجزئي وقع في التجربة… من هنا نميّز بين الفنّان الأصيل والمحسوب على الفن…

ومن العاطفة النبيلة الصادقة تجاه الوطن، إلى العاطفة النبيلة الصادقة تجاه الأم، التي هي أغلى ما في الوجود، وميزة الشاعر الزجلي أنه لا يترك مناسبةً تمرّ من دون أن يترك بصمته عليها، يقول في عيد الأم:

” عيدِك الأغلى من الدّهب والمال محتار شو بيقدّم إلـــــــــــــو هْديّي

جبتلك الشعر البعــــــــــــــــــــــــــــــــد مَ نْقال المقطوف من وحي الألو هيّي

وجبتلك المزروع بالأطفــــــــــــــــــــــــــــــــــال من قلبـــــــــك محبّـــــــــــــــــــــي وحنّيّي

وجبتلك النّغمـــــــــــــــــــــــــــي من الموّال ومن كــــــــــــــــل ريشة طير غنيّي

وجبتلــــــــــــــــك الزنبق سلال سلال من عيــــــــــــــون نيسان الربيعيّي

وجبتلك من الشمس شقفـــــــــــــة شال خيطـــــــــــــــــــانها من ضو عينيّي

لكن شفت كل الهدايـــــــــــــــــــــــــــا قلال بعيد الحنـــــوني السهرت عليّي

وبدّي عذر منّك على كل حــــــــال اللّي مقدّمو بْ عيدك يَ أغلى أم

من قيمتي وعَ قد مَ فيّي…!

لسنا بحاجةٍ إلى كثير عناء لفهم المقصود. فالمعاني واضحةٌ وجليّة، لأنها سهلة منسابة بعفويةٍ وصدق، فالكلام هو على الأم، ولا أعتقد أنّ موضوعًا كموضوع الأم يحتاج إلى تصنّعٍ وتكلّف، لأن الطَبَعِيَّةَ هي التي تكون سائدةً، وهي ترافق المعنى والمبنى على السواء… وما يلفت انتباهنا أناقة أسعد سعيد اللغوية، وهذا ما انماز به في غير مكانٍ من شعره، كتتابع حرف السين في قوله:” وجبتلك من الزنبق سلال سلال ومن عيون نيسان الربيعيّي” أو كما يتجلّى هذا الجمال في تتابع حرف الشين في البيت الذي يليه، عندما يقول: ” وجبتلك من الشمس شقفة شال…” وتتابع حرفي “السين والشين” في الحروف الهجائية، قابله تتابع البيتين في الشعر…ونحن واثقون أنّ ما من شيءٍ مقصودٍ عند الشاعر، وإنما جرّته عاطفته الشاعرية إلى مثل هذا التناسق.

والشاعر يفخر عندما يتواضع، كما في بيته الأخير: “من قيمتي وعَ قدّ مَ فيّي” فهو لم يرفع من قيمة أمه فقط، عندما وجد أنّ كلّ ما أتى به لا يكفي لتكريمها، وإنما رفع من قيمته هو أيضًا… فالذي أتى به لا يأتي به إنسانٌ عادي، لأنه مجرّد وإلى المستحيل أقرب… لكنه، وإن لم يكن يوازي قيمة الوالدة، فإنه يوازي قيمة الشاعر الذي يظهر أنه أيضًا فوق المحسوس…وإذا كان هذا هو من قيمة الشاعر، فهل نستطيع أن نتخيّل، بعد، كم هي قيمة الأم؟

هي علّة الوجود، وهي جماله:

” وهــــــــــــالكون من دون أم مَ بتمّ ولا كان لا تْجمّل ولا تحلّى”

وإذا كان وراء كل عظيم امرأة، فالأم هي التي تصنع العظماء:

” ولو ما جناحاتك سريري تضمّ مَ رفرف جناحي ولا تعلّى.”

ونصل إلى الموضوع الأبرز في شعر الزجل اللبناني، عنيت به موضوع المرأة.صحيح أنها شغل الشعراء الشاغل منذ ولادة الشعر، لكنها الوتر الحسّاس في قلب الشاعر الزجلي… وكأن بداية الزجل كانت في شعر الغزل، وليس أيَّ نوعٍ آخر… فلا تحلو سهرة أو حفلة زجلية ــ مهما كانت موضوعاتها مهمةً، ومهما أبدع فيها شعراؤهاــ من دون شعر غزليّ يتخلّلها أو تُختتم به.. وكان بعض الشعراء ينماز بالصوت الجميل، الذي يُضفي على الشعر جماليةً تليق بالغزل والمرأة، فتصبح القصيدة إلى الأغنية أقرب (زغلول الدامور، موسى زغيب، طليع حمدان… على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر). لكنَّ عدم توافر الصوت الجميل، لا يحجب جمالية الشعر… فالأداء الزجلي كفيل بإبراز هذه الميزة… والجميل أن ما يستطيع الشاعر الزجلي أن يأتي به من صُوَرٍ وتراكيب، وما يخطر في باله من أفكار ورؤًى، وما يفاجىء به السامع بعفويةٍ وطَبَعِيّة…. يعجز عنه شاعر الفصحى، كي لا يقع في التصنّع والتكلّف.

وأسعد سعيد واحد من أولئك الذين لهم بصماتهم في شعر المرأة، وكان فنَّانًا في التقاط الدرّ من أعماق المياه، ومن صوغه في قالبٍ رومنسيٍّ أخّاذ، يجعلك في حالةٍ وجدية وفي انخطافٍ سحريٍّ… فالصبابة والشكوى والحنين…على غير تذلّلٍ وانكسارٍ… هي من ميزات شعر الزجل. يقول الشاعر:

” يَ قلب، ألله يتعبــــــــــــــــــــــك… تَعّبتني

مَ عرفت شو باك ولا عارف شو بني

وأسْوَد بِ شَعري بْيضّ، وكْتافي حني

وبعـــــــــــــــــــــــــــــــدك لإيّــــــــــــــام الصِّبا بتردني

وكـــــل مَ شفت عَ الدرب وردي مْزَيّني

بيعنّ عَ بالـــــــــك زمـــــــــــــــــــــــــــــــــان الولدني

وعمــــــــــري على بْواب الستّين صـــــــــــــــار

وبعـــــــــــــــــدك قلـــــــــــــــــب إبن الـ 17 سني.”

وببساطةٍ كلّيةٍ ، ومن دون مواربة أو انحياز، ومن دون تفضيل شعرٍ على آخر ( فأنا كتبت الشعر العربي الفصيح كما كتبت الشعر اللبناني العامي، ولي فيهما عشرة دواوين، وكل ديوانٍ بمثابة ولدٍ لي.) أقول: من الصعوبة بمكان أن يستطيع شاعر الفصحى النجاح في هكذا تراكيب، وأن يجعل من هذه الأفكار البسيطة شعرًا ذا قيمة… فكما للعربية جماليتها وتراكيبها وصورها… هكذا أيضًا للعاميّة جماليتها وتراكيبها وصورها…

أنا قلت في كتابي ” الإبداعية بين الفصحى والعامية” وفي سياق كلامي على العامية والفصحى[4]:

“جماليّة المتنبي الأسلوبية تكمن في العربية التي كتب فيها.

وجمالية شكسبير الأسلوبية تكمن في الإنكليزية التي كتب فيها.

وجمالية هوغو الأسلوبية تكمن في الفرنسية التي كتب فيها.

وجمالية غوتيه الأسلوبية تكمن في الألمانية التي كتب فيها.

وهكذا جمالية ميشال طراد والرحابنة وموريس عوّاد وطلال حيدر وعصام العبدالله وجوزيف حرب وغيرهم… كامنة في عاميتهم التي كتبوا فيها، كما هي جمالية محمود بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم في العامية المصرية ومظفّر النوّاب في عراقيته اللطيفة…. وقبلهم جمالية إبن قزمان الأندلسي في عامية زمانه.( ت 555 هـ ــ 1160 م.)”

الغزل، والغزل وحده من بين الأنواع الشعرية، الذي يتطلّب الزجل ، والشعر العامي بشكلٍ عام، مادةً للتعبير عنه، لأنه النوع الوحيد الذي يُميته التصنّع، ويُجهضه التكلّف، لأنه شعر الحب، والحب هو إبن العاطفة الصادقة والنبيلة، وابن الشعور العفوي الذي لا غبار عليه… وطواعية العاميّة، خصوصًا الزجل، تتناسب كثيرًا مع وجدانية الغزل، لذلك نجد أن الشعراء الأكثر شهرةً وقربًا إلى ذوق المستمع هم شعراء الغزل بلا منازع، وشعرهم هذا هو الوحيد تقريبًا الذي يحفظه الناس عن ظهر قلب، ويكون نصير العاشقين في أيام الوجد والشكوى… وغزل أسعد سعيد من أرقّ الشعر، وقد انماز به رقّةً وأسلوبًا وصورًا وتراكيب.

والشروقي والموشح هما ألطف أوزان الشعر الزجلي وألحانه… فالأول[5] للشوق والحنين، وللوجد والصبابة، والثاني[6] لفرح الحب وبهجة العاشقين، وقد ترك لنا أسعد سعيد الكثير من شعر الغزل على هذين اللحنين… وما تركه في هذا النوع من الشعر يحتاج إلى دراسةٍ مستقلة.. وسأكتفي بأمثلةٍ قليلة من موشحاته. يقول:

” مكتوبِـــــــــــــــك وصّــــل ليّي شمّيت الظَّــــــرفْ[7]

وصرت بْ بحـــــر الحنيّي عم إغرف غَرفْ

وخفت من الشوق الـْ فيّي ياكلني الحـــــرفْ

صارت تاكــــــــــــــــــــل عينيّي حروف المكتوب.”

أبياتٌ تنساب بسلاسة وطلاقة، مُحمَّلةً بالشوق الصادق والحب العميق، ولولا موسيقاها الأخّاذة لحسبها واحدنا كلامًا عاديًّا، غير أن أسعد سعيد يترك المفاجأة إلى السطر الأخير، فبالإضافة إلى الاستعارات المتتابعة في المقطع، وإلى المجازات الظاهرة في تعابيره، من (بحر الحنّيّي إلى ياكلني الحرف) نجد نهم عينيه اللتين راحتا تأكلان حروف الرسالة، دلالةً على الشوق الزائد، مع ما يرافق ذلك من طباقٍ معنوي، بين خوفه من أن يأكله الحرف، ومن عينيه اللتين بدأتا بأكل الحروف.

عاطفةٌ صادقة على براءةٍ مُحبّبة وطفولية جميلة في شعريةٍ نبّاضة.. هكذا أنظر إلى هذا المقطع الشعري، حيث فيه ذوبان الحبيب أمام حبيبه، أو استسلام العاشق لسحر عشيقه.

هو يعرف أنه ضعيفٌ أمامها، لا يستطيع المقاومة، فالحب أقوى، والإرادة أضعف، وإذا كان جميل بن معمر قد ميّزه قوله في بثينة:

” يقولون : مهلاً يا جميلُ، وإنني لأُقسم، مالي عن بثينة من مهلِ.”

فإنّ أسعد سعيد كان بالشفوف نفسه وبالصدق عينه وبالوضوح ذاته، عندما رسم حالته مع حبيبته، حيث لا حول له ولا قوّة، فقال بصيغة العاشق المستسلم الذي لا يُلام:

” سمرا، وبِ أوّل عُمـــــــــــرا وعينيها نْبــــــالْ

وعن ضهر المُهـــرا الحمرا بترمي الخيّال،

سمـــرا يَ قلبي خمـــــــــــــــــــــــرا إنساها قـــــــــال

لا بقــــــدر إنسى السمــــــــــــــرا ولا بقدر توب.”

لقد حسمها الشاعر…حسمها من الجهات جميعها، فمهّد للبيت الأخير، وقطع طريق لومه من الآخرين، فقد سخّر المثال كي يجد مبرّرًا لاستسلامه:

ــ هي في مطلع شبابها،

ــ وعيناها نبالٌ لا تُخطىْ،

ــ ترمي الفارس عن ظهر فرسه بحسنها وجمالها وسحر عينيها،

ــ هي سمراء قلبه… نصحته الخمر بنسيانها…

لكنه، إزاء هذا كله، يجد نفسه عاجزًا، ومصلوبًا بين أمرّين كلاهما قاتل: النسيان والتوبة… وهذا الإفحام هو ما يسعى إليه الشاعر الزجلي، لأنه يسعى دائمًا إلى الفوز على خصمه…وهذا ما يسري على غزله أيضًا، فالشاعر الزجلي يُسخّر المثال والظواهر الكبيرة، والحقائق الكونية، وكل شيء، للتعبير عن الشيئيات الصغيرة، وفي سبيل الوصول إلى غايته، حتى لو كانت بسيطة…

ويستمر أسعد سعيد في التدرّج صعودًا، وهذا هو مقياس الشاعرية عند الشاعرــ أيّ شاعر ـــ فمن ” شمّ المكتوب” إلى عدم القدرة على النسيان والتوبة، وصولاً إلى العمر، الذي هو هاجس الإنسان الأكبر، والذي يراه أسعد سعيد هباءً إذا لم يكن قرب الحبيب، ولا قيمة له إذا لم يكن “على حساب السمرا”…فهو يُخاطب العمق العاطفي عند القارىء أو السامع، كما يُخاطب الناس جميعًا على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية والاجتماعية بحنينٍ ورومنسية، عندما يقول:

” عمري نقطـــــــــــــــا ب كْتابك يَ أحـــــــلى السُّمر

وقلبي زارع عَ بْوابِــــــــــــــــــــــــــــــك ورداتو الحُمـــــــــــــــــر

العمـــــر الـْ عشتو عَ حسابِك عمْ عدّو عمــــــــــــر

وعمــري الـْ عشتو عَ غيابِك منّــــــــــو محسوب.”

فالحبيبة كتاب حياته، وهو ليس أكثر من نقطةٍ في هذا الكتاب… والكتاب هنا هو الدهر، والإنسان ليس أكثر من نقطةٍ صغيرة أو فاصلة في مسيرة هذه الدهر، وبالتالي فالحبيبة دهرية، هي إلى الأبد…

هذا مرور سريع على بعض وريدات أسعد سعيد في حديقته الشعرية، كانت قطفات متنوعة في الاتجاه الوطني، وفي الاتجاه الاجتماعي والإنساني العام، وفي مسيرته مع المرأة.. وقد استنتجت من هذا المرور السريع أن هذا الشاعر جدير بالدراسة، ليس على مستوى الجوقات أو الشعر المنبري والحفلات والمناسبات فقط… وإنما على صعيد الشعر الوجداني الخاص الذي لا يُقال على منبر الارتجال، وإنما في الأمسيات الحميمة، حيث يكون للكلمة وقعها في النفس وتأثيرها في الوجدان…

قال لي يومًا عندما سألته لماذا لا تُكثر من الحفلات الشعرية على غرار الشعراءالآخرين الذين يحيون حفلة كل أسبوع.. وربما أكثر ؟ فقال : أنا أسهر على شعري، وما أقوله اليوم لا أُعيده غدًا.

أسعد سعيد من الشعراء الذين اعتمدوا الصنعة إلى جانب الموهبة.. أعني بالصنعة العقل.. فالموهبة وحدها لا تكفي.. هي اللهب الأول في القصيدة، هي الجذوة التي تشعل الفتيل على ما كان يقول سعيد عقل.. والشاعر بحاجة، بعد أن يفرغ من قصيدته إلى إعمال العقل، فيمحو ويغيّر ويحذف ويُضيف، ويستبدل كلمة بأخرى وحرفًا بآخر حتى تخرج القصيدة من بين يديه تحفةً فنيّة… ولعلّ هذا هو الفارق الصحيح والكبير بين شاعر وآخر… بين نظّامٍ وشاعر… وأسعد سعيد من شعراء الزجل القلائل الذين مزجوا بين البناء والهندسة، والذين أعملوا العقل إلى جانب الموهبة…!

***

[1]ـ راجع كتابنا: “الإبداعية بين الفصحى والعامية”، ط3، 2008، فصل: “في الزجل والثقافة الشعبية” . “الزجل اللبناني ومتطلبات القرن والواحد والعشرين” ص 157 وما بعدها.

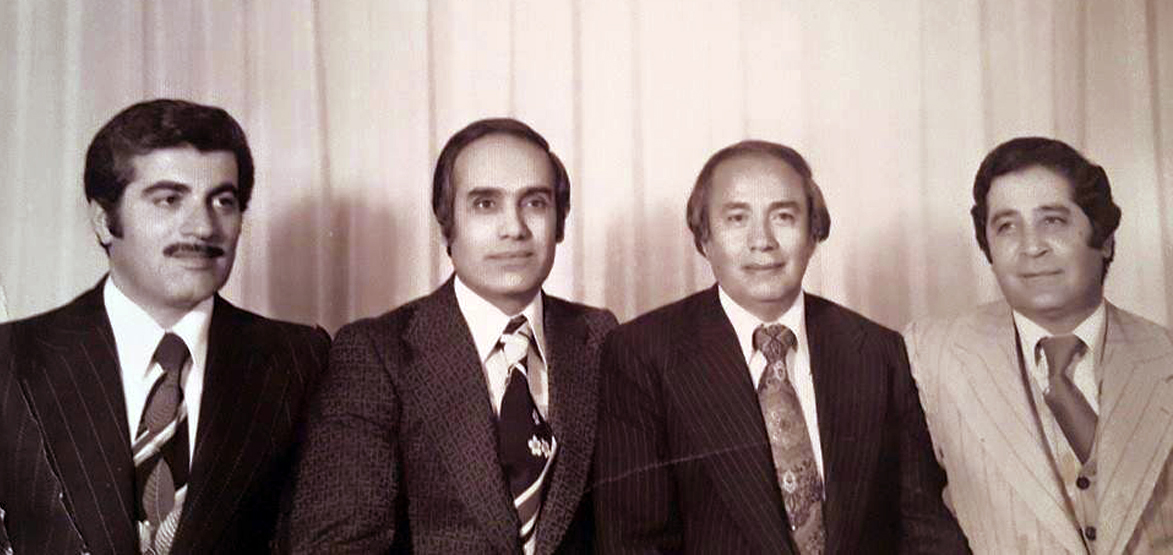

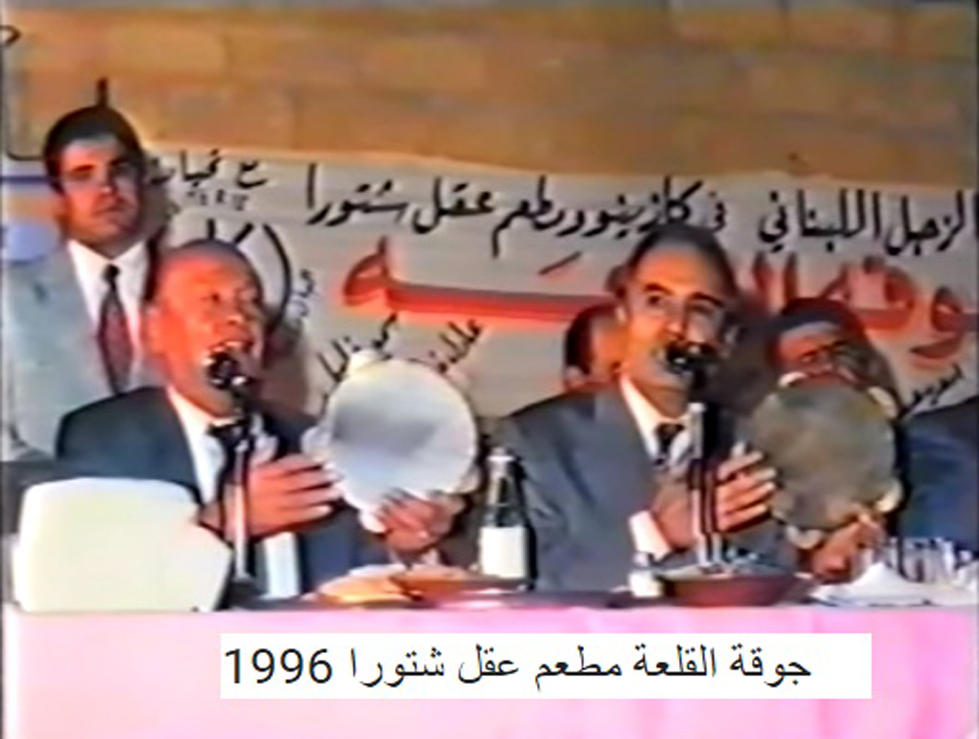

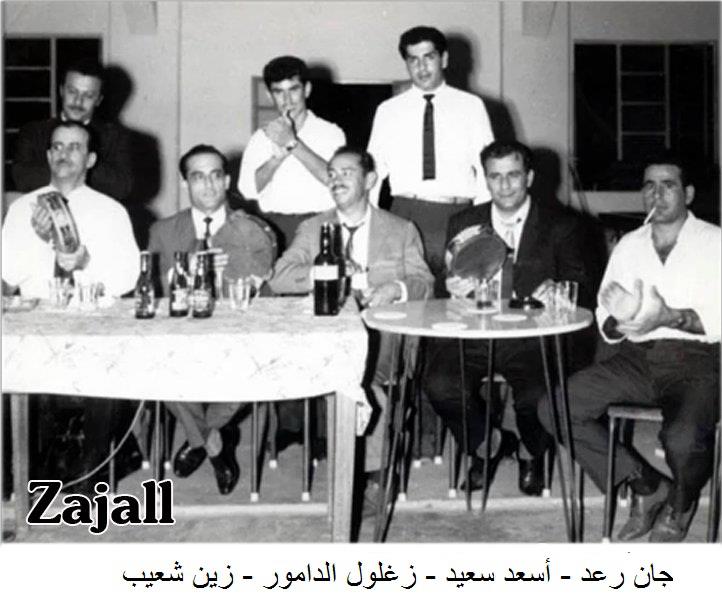

[2]ــ أسعد سعيد شاعر زجلي لبناني من مواليد بلدة الصرفند في قضاء الزهراني في العام 1922، قال الشعر باكرًا وقد تعلّمه على يديّ والده. كانت بداياته المنبرية عندما زار فلسطين وتعرف مجموعةً من الشعراء هناك، منهم فرحات سلاّم، مصطفى الحطّيني ورشيد مجدلاوي… دخل إلى الرابطة العاملية الزجلية التي تأسست في العام 1943 مع علي الحاج البعلبكي وعبد الجليل وهبي ومحمد المصطفى، ثم تعرّف الشاعر ميشال القهوجي ونشر أولى قصائده في مجلة القهوجي “الأدب الشعبي”، ودخل إلى جوقته “زغلول كفرشيما” مع وديع الشرتوني وكميل شلهوب… وفي العام 1954 دخل مع الشاعر خليل روكز في جوقة الجبل، لكنه بقي فيها مدّةً قصيرةً مع الشاعر زين شعيب ليُنشىء جوقةً خاصةً باسمه في العام 1956 أسماها “فرقة الزجل” مع جان رعد، خليل شحرور وجورج بو أنطون.. وانضمّ في أواخر الخمسينات إلى جوقة زغلول الدامور مع زين شعيب وجان رعد وبقي فيها مدةً طويلة كما بقي في جوقة القلعة مع موسى زغيب زهاء عشر سنوات ليعود إلى جوقة الزغلول.

قدّم عددًا من البرامج الإذاعية التي تعنى بتاريخ الزجل وبمقوّماته. وشارك في تأسيس نقابة شعراء الزجل اللبناني.

توفي في ليلة عيد الميلاد( 24 كانون الأول) من العام 2010، تاركًا عددًا من المؤلفات المطبوعة، منها:

” صوت فلسطين، الأرز الخالد، بيدر عمر، أغاني السلم، الزجل في أصله وفصله: أبحاث ومقتطفات من تاريخ الزجل والزجّالين.” وعشرات الحفلات المنبرية مع كبار الشعراء اللبنانيين من أترابه.

[3]ـ “أُعلّمه الرماية كلَّ يومٍ ولمّا اشتد ساعده رماني

وكم علّمته نظم القوافي فلما قال قافيةً هجاني.”

من أشهر أبيات الشعر العربي. لم يُعرف صاحبهما بالضبط، فنسبا مع غيرهما من الأبيات إلى غير شاعر كالأصمعي وامرىء القيس ، فقال ابن برّي إنّ هذه الأبيات لمعن بن أوس، وورد اسمه أيضًا أوس بن معن المزني (ت 683م)، وقال ابن دريد إنها لمالك بن فهم الأزدي، في ابنه سليمة وقال إبن برّي أيضًا: “وقد رأيته في شعر عقيل بن علقة في ابنه عُميس.أما الغالب في الكتب فإنها لأوس بن معن المزني (ت 683)..

[4] ـ ص 105.

[5]ـ وهو على بحر الوفائي الزجلي الذي يُقابله بحر البسيط في الشعر العربي الفصيح

[6] ـ وهو على بحر المزدوج في الزجل الذي تُكتب عليه القرّادي مع اختلاف الموشح في عدد حركات كل شطر : القرّادي 7 حركات في كل شطر، أما الموشح فـ 7 حركات في الشطر الأول و4 حركات في الشطر الثاني… ويُقابله في شعر الفصحى بحر الغريب أو المتسق أو قطر الميزاب التي هي من أشكال بحر المحدث أو الخبب أو المتدارك…

[7]ـ الظرف يعني وعاء الرسالة أو المغلّف الذي توضع فيه. ويُقال له: المظروف أيضًا.