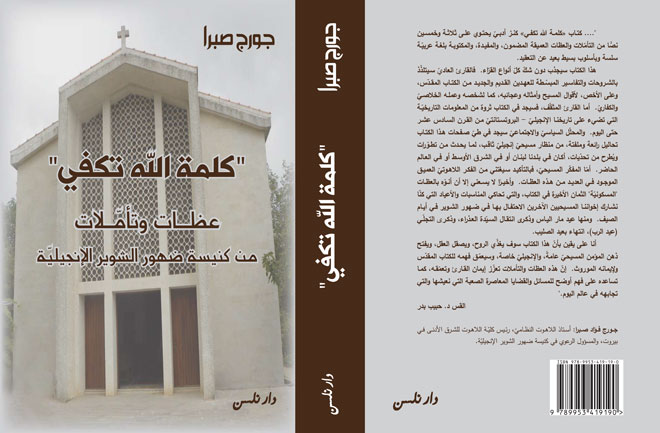

“كلمة الله تكفي”(عظات وتأملات من كنيسة ضهور الشوير الإنجيليّة) جديد الدكتور جورج صبرا

صدر عن دار نلسن في بيروت كتاب “كلمة الله تكفي”(عظات وتأملات من كنيسة ضهور الشوير الإنجيليّة) للدكتور جورج صبرا (أستاذ اللاهوت النظامي، رئيس كلية اللاهوت للشرق الأدنى في بيروت، والمسؤول الرعوي في كنيسة ضهور الشويرالإنجيلية). قدّم للكتاب القس د. حبيب بدر راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت. في ما يلي مقدمة د. حبيب بدر ومقدمة المؤلف ومقتطفات من الكتاب.

مقدمة القس د. حبيب بدر

ضهور الشوير والشوير وعين القسيس… ثلاثة مطارح مليئة بالذكريات الجميلة لي، كما لكاتب «كلمة الله تكفي».. الدكتور جورج صبرا. أكنّ لتلك المطارح نفس الشعور بالمحبة والحنين الذي عبّر عنه الدكتور جورج في “مقدمة المؤلف” من الكتاب. وفي عقلي الباطني وأعماق نفسي أجد ذاك التعلّق بالجذور الذي أشار إليه الكاتب، خصوصا أنّنا ننحدر نحن الإثنان من عائلة واحدة.. عائلة بدر.. التي خدمت الكنيسة في الشوير وضهور الشوير وعين القسيس… وفي بيروت… منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

سنة ١٩٩٣ بدأت عملية ترميم الكنيسة الإنجيليّة في ضهور الشوير بمبادرة من أعضائها المصطافين في البلدة. وأقيمت خدمة صلاة إفتتاحيّة فيها بينما كانت قيد الترميم، في شهر تموز من تلك السنة، وكان ذلك برعاية وحضور وزير الداخلية آنذاك. والأشخاص الذين أشرفوا على عمليّة الترميم (ومن بينهم الدكتور جورج صبرا نفسه) هم في الوقت عينه أعضاء عاملون في الكنيسة الإنجيليّة الوطنيّة في بيروت التي أرعى منذ سنة ١٩٨٥.

الكنيسة الإنجيليّة الوطنيّة في بيروت هي الكنيسة الأم والحاضنة لكنيسة ضهور الشوير (وغيرها من الكنائس الجمهوريّة النظام حول بيروت). وقد أشرفت كنيسة بيروت على انتظام العبادة في ضهور الشوير أثناء الصيف وشاركت ماديًّا ببناء الكنيسة في الخمسينات من القرن الماضي، وبترميمها بعد انتهاء الحرب كما ذكرت آنفًا. والدكتور جورج صبرا.. ابن كنيسة بيروت.. تعيّن في منصب “المسؤول الرعوي” في كنيسة ضهور الشوير سنة ١٩٩٥، وما زال مستمرًّا في هذا المنصب حتى اليوم.

لكن، وقبل كلّ أمر آخر، كتاب «كلمة الله تكفي» كنز أدبيّ يحتوي على ثلاثة وخمسين نصًّا من التأمّلات والعظات العميقة المضمون، والمفيدة، والمكتوبة بلغة عربيّة سلسة وبأسلوب بسيط بعيد عن التعقيد.

هذا الكتاب سيجذب دون شكّ كلّ أنواع القرّاء. فالقارئ العاديّ سيتلذّذ بالشروحات والتفاسير المبسّطة للعهدين القديم والجديد من الكتاب المقدّس، وعلى الأخص، لأقوال المسيح وأمثاله وعجائبه، كما لشخصه وعمله الخلاصيّ والكفاريّ. أما القارئ المثقّف، فسيجد في الكتاب ثروة من المعلومات التاريخيّة التي تضيء على تاريخنا الإنجيليّ – البروتستانتي من القرن السادس عشر حتى اليوم. والمحلّل السياسيّ والاجتماعيّ سيجد في طيّ صفحات هذا الكتاب تحاليل رائعة وملفتة، من منظار مسيحيّ إنجيليّ ثاقب، لما يحدث من تطوّرات ويُطرح من تحدّيات، أكان في بلدنا لبنان أو في الشرق الأوسط أو في العالم الحاضر. أمّا المفكّر المسيحيّ، فبالتأكيد سيغتني من الفكر اللاهوتيّ العميق الموجود في العديد من هذه العظات. وأخيرًا لا يسعني إلا أن أنوّه بالعظات “المسكونيّة” الثمان الأخيرة في الكتاب، والتي تحاكي المناسبات والأعياد التي كنّا نشارك إخواننا المسيحيين الآخرين الاحتفال بها في ضهور الشوير في أيام الصيف. ومنها عيد مار الياس وذكرى انتقال السيّدة العذراء، وذكرى التجلّي (عيد الرب)، انتهاء بعيد الصليب.

أنا على يقين بأنّ هذا الكتاب سوف يغذّي الروح، ويصقل العقل، ويفتح ذهن المؤمن المسيحيّ عامةً، والإنجيليّ خاصة، وسيعمق فهمه للكتاب المقدّس ولإيمانه الموروث.إنّ هذه العظات والتأملات تعزّز إيمان القارئ وتعمّقه، كما تساعده على فهم أوضح للمسائل والقضايا المعاصرة الصعبة التي نعيشها والتي تجابهه في عالم اليوم.

بيروت في ١٤ حزيران/يونيو، ٢٠٢٢

مقدّمــة المؤلـّـف

“إني أعتقد أنّ الواعظ الموفّق ينصح ويعظ ذاته أكثر مما يعظ آخرين.”

القديس فرنسيس الاسيزي

في هذا الكتاب عظات ألقيتها في كنيسة ضهور الشوير الإنجيليّة منذ عام 1995 وحتى يومنا هذا. لم تكن فكرة جمعها ونشرها في كتاب فكرتي وإنّما هي نشأت من رغبة بعض أعضاء الكنيسة، وفي مقدّمهم الأخ والصديق الأستاذ نبيل رحال، الذي حثّني على هذا العمل، وأصرّ أن نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لمعاودة الكنيسة إقامة خدمات العبادة في هذه البلدة بعد إنتهاء الحرب في لبنان، وذلك بإصدار كتاب يحتوي عظات مختارة ألقيتها فيها إثر إعادة إحياء الخدمات الأحديّة فيها.

هذه البلدة، ضهور الشوير، عزيزة على قلبي وتعني لي الكثير، ففيها قضيت فترات الصيف منذ منتصف الخمسينيات وحتى اليوم، مع انقطاع في فترة الحرب. لي فيها ذكريات الطفولة وسني المراهقة والشباب، ولديّ فيها أصدقاء وأجمل الاختبارات واللقاءات التي ترافق الانسان مدى الحياة وتطبع شخصيّته. ولي فيها جذور عائليّة، فجدّ والدتي – القسّ يوسف بدر – هو من مواليد الشوير وعائلة بدر مستمرّة هنا منذ الربع الأول للقرن التاسع عشر.

وهذه الكنيسة عزيزة عليّ ومحببّة بشكل خاص لأنّي صلّيت فيها كولد وشاب برفقة والدتي والعائلة. وإنّه لشرف كبير أن الكنيسة الإنجيليّة الوطنيّة في بيروت أوكلت إليّ مسؤولية رعايتها في فترات الصيف وتنسيق الخدمات فيها عام 1995، وما زلت مستمرًّا في هذه المهمة.

آمل أن تصل رسالة كلمة الله إلى قلوب القرّاء وعقولهم من خلال هذه العظات والتأملات، فتقوّيهم وتثبّتهم وتعزّيهم وتحثّهم على العمل الصالح في سبيل تجديد الحياة الإنسانيّة وتحسين العالم، أي في سبيل امتداد ملكوت الله.

لم تُدرج العظات بحسب تسلسل إلقائها زمنيًا أو بحسب مواضيع معينة، بل جرى تنويع المواضيع، ما عدا في القسم الأخير حيث أُدرجت العظات بحسب مناسبات وأعياد، مثل عيد مار الياس، عيد الرب، عيد السيدة، وعيد الصليب. وقد وضعنا القراءات من الكتاب المقدّس تحت العناوين مباشرة ليتسنّى للقارئ الإطلاع على النصوص الكتابيّة التي كانت أساس العظة.

في الختام أود توجيه الشكر الجزيل لأعضاء كنيسة ضهور الشوير الإنجيليّة وللكنيسة الإنجيليّة الوطنيّة في بيروت بشخص راعيها القس حبيب بدر لدعمهم لهذا الكتاب. كما أخص بالشكر الأخت سيّده كوركجيان التي طبعت الكتاب كلّه بأمانة ودقّة.

لله وحده المجد!

جــــورج صــــبرا

الإنجيليّة في الشوير

في الرابع عشر من شهر أيلول سنة 1959 وُضع الحجر الأساس لهذه الكنيسة في خدمة عبادة قادها القس فريد عوده، راعي كنيسة بيروت الإنجيليّة الوطنيّة. حريّ بنا اليوم أن نحيي تلك الذكرى ونتذكر أولئك الإنجيليّين الأوّلين الذين قامت الإنجيليّة في الشوير، ومن ثم في الضهور، على أكتافهم.

هذا المبنى الذي نصلّي فيه عمره خمسون عامًا، إذ بدأت خدمات العبادة الدورية فيه في صيف 1960، لكنَّ الكنيسة الإنجيليّة في هذه البلدة أقدم بكثير(*). لا نعرف الكثير عن وجودٍ إنجيليّ في الشوير قبل 1858-1859 حين أسست إرساليّة كنيسة إسكتلندا الحرّة مدرسة ابتدائية، ولكنّ التأريخ الأوضح للإنجيليّة هنا يبدأ سنة 1874 حين انتقلت إلى الشوير المدرسة التي أسستها الكنيسة الحرّة في إسكتلندا في سوق الغرب سنة 1869. استأجر القس راي يعاونه الأستاذان مراد بارودي وجرجس همام غرفًا في الشوير من عائلة رستم قرب كنيسة الروم وفتحوا مدرسة بثمانية تلاميذ.

الكنيسة الإنجيليّة تكوّنت في تلك السنة وكانت المدرسة التي عُرفت لاحقًا بمدرسة عين القسيس هي محورها ودعامتها. وكان لويليام كارسلو (1837-1913) – وهو طبيب ومبشِّر، الأثر الأكبر في هذه

البلدة لجهة اجتذاب الناس إلى الإنجيليّة.

شعرت الكنيسة الإنجيليّة الفتيّة بحاجتها لمبنى مستقلٍّ للعبادة الأحدية وتمّ جمع بعض التبرعات الأجنبيّة لذلك. واشترى الإنجيليّون قطعة أرض في وسط الشوير وأقاموا عليها الكنيسة الإنجيليّة الأولى في الشوير سنة 1885. لم تكن الإعانات الأجنبيّة كافية لبناء أكثر من الجدران والسقف، فتعاون أبناء الطائفة وجمعوا المال المطلوب وقدّموا المساعدات لإتمام البناء. والشويريون معروفون بأنّهم بناؤون ماهرون. ولما اكتمل البناء قامت الإرساليّة الإسكتلنديّة بتأمين تكاليف المنبر، كما قام أبناء الطائفة من أهالي الشوير بنفقات المقاعد. وأمّا الطائفة في ذلك الزمن فقد كانت على قلّتها تفخر بأعضاء مخلصين وملتزمين، منهم مَن كانت له مكانة رفيعة في البلاد، نذكر منهم المعلّم متري الصليبي والد الدكتور نجيب والدكتور أمين وهو كان قد أتى مع الإرساليّة من سوق الغرب، والمعلّم جريس بدر والمعلّم انطون بدر وهما شقيقا القس يوسف بدر، أول راع وطنيّ لكنيسة بيروت، وجبرايل رستم، والد المؤرخ الكبير أسد رستم الذي نجد اسمه في سجلات الكنيسة وهو ابن 18 عاماً. والدكتور حبيب همام والأستاذ جرجس همام والدكتور غصن الحاوي والياس عساف مرهج وأمين الحلبي وجرجس بطرس التبشراني جدّ أنيس اسكندر ناصيف وأوديت ناصيف عياش، وداوود قربان ومنصور جرداق أيضًا، والدكتور خليل سعاده الذي انضم إلى الكنيسة سنة 1881 وربّى أولاده فيها ومنهم الزعيم أنطون سعاده الذي يرد اسمه في السجلات في سنة 1913 وكان له من العمر 10 سنوات.

أما القسوس الذين توالوا على خدمة المنبر فهم القس وليم كارسلو ثم القس رشيد رعد فالقس اسحق يعقوب سدراسي الذي كان آخر الرعاة لهذه الكنيسة وخدمها خدمة متفانية حوالى عقدين من الزمن. أما الشيوخ فكانوا خليل المعلوف ومتري الصليبي وجرجس بدر وجريس بطرس التبشراني وفارس بدر.

كنيسة الشوير الإنجيليّة على صغرها وقلّة أعضائها كانت تساعد كنائس شقيقة: في سجل عمدتها أنّها ساعدت كنيسة زحلة في كلفة نقل المدفن. كانت تساعد كنيسة المروج ماليًا وكذلك كنيسة رمحالا. كما شكلت لجنة لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا المجاعة في الهند سنة 1900. ولكن لما أخذت ضهور الشوير بالنمو وخاصة بعد الربع الأول من القرن العشرين وبدأ النزوح من الشوير إلى الضهور وأيضًا إلى المهجر ضعفت الطائفة في الشوير.

وبعد الحرب العالميّة الأولى جرى نزوح أكبر إلى المدن الساحلية فأقفلت كنيسة الشوير في الضيعة واتجهت الأنظار إلى ايجاد مكان للعبادة في الضهور حيث يكثر عدد أبناء الطائفة الإنجيليّة في الصيف. وكانت خدمات العبادة تقام في بيت المرحوم القس سدراسي. فبعد وفاته وفي 16 آب سنة 1944 وجّه راعي كنيسة بيروت القس مفيد عبد الكريم كتابًا إلى السيد فايز بوشي أحد تلامذة كلية اللاهوت يدعوه فيه لتنظيم وإدارة الاجتماعات. وتألفت لجنة برعايته قوامها السادة فارس بدر، أنيس اسكندر ناصيف وأميل نصار. فنُظمت الاجتماعات وكانت حركة مباركة. وفي سنة 1945 لما لم يعد بالإمكان إقامة الاجتماعات في بيت المرحوم القس سدراسي، طلبت اللجنة التي عينت لتلك السنة من السيّدين جورج وفضلو قصير أن يسمحا بإقامة الخدمة الأحديّة في ملكهما في الصالة التي كانت معروفة باسم “صالة أوتيل المعرض”. فلبّى السيّدان قصير الطلب وهما لم يكونا من أبناء الطائفة لكنهما رفضا أن يتقاضيا بدلاً، فكانت لبادرتهما هذه أجمل الوقع وأطيب الأثر لدى عمدة كنيسة بيروت الإنجيليّة. خدم المنبر في هذه الفترة رعاة زائرون وعلمانيون مثل أميل نصار وأنيس الخوري المقدّسي. ظلّت الكنيسة تجتمع في أوتيل المعرض حتى آخر صيف 1954 حين هُدم البناء فانتقلت خدمة الصلاة إلى مركز المؤتمرات في عين القسيس. لكن الحضور تضاءل في عين القسيس مع أن الوجود الإنجيليّ في ضهور الشوير كان كبيرًا. فتقرر السعي إلى شراء قطعة أرض في الضهور وتم جمع 5000 ليرة لذلك الغرض أضافت إليهم كنيسة بيروت 5730 ليرة وتمكنت من شراء هذا العقار الذي نحن فيه اليوم بـ10787.80 ليرة. كانت الكنيسة القديمة في الشوير مقفلة وهي باسم الإرساليّة الأميركيّة، فطلبت اللجنة من الإرساليّة أن تهبها الكنيسة في الضيعة وتمّ ذلك وبيعت كنيسة الضيعة واستخدم ريع البيع لبناء هذه الكنيسة. سنة 1958 كان قد جُمع المبلغ الكافي للبناء فتشكّلت، لجنة من السادة أميل نصار وسليم قربان والدكتور راجي نصر والدكتور ألبرت بدر وجورج جرداق وجميل بدر والسيدة أوديت عياش والآنسة سلمى قربان وبمعاونة وإشراف الأستاذ أنيس الخوري المقدّسي، وطُلب إليها تنفيذ مشروع البناء. بوشر بحفر الأساسات في 18 آب 1959 ووُضع حجر الأساس في 14 أيلول 1959 وساهم في أعمال البناء مجموعة من الشبان الألمان الذين أتوا خصيصًا لهذه الغاية وكان مقرّ إقامتهم في مركز المؤتمرات في عين القسيس.

استمرّت الخدمات في الكنسية حتى عام 1975 حين اندلعت الحرب في لبنان، فأقفلت الكنيسة أبوابها وتوقفت الخدمات حتى عام 1994، حين اتخذت عمدة الكنيسة الإنجيليّة الوطنيّة في بيروت قراراً بإعادة تأهيل الكنيسة ومعاودة خدمات الصلاة فيها. أقيمت خدمات شهرية في صيف 1994 ثم انتظمت إلى خدمات أسبوعية عام 1995 تحت أشراف كاتب هذه السطور وما زالت مستمرة حتى اليوم.

هذه قصة الكنيسة الإنجيليّة في الشوير والضهور. نرويها لنحتفل بالذكرى ولكي لا ننسى تاريخنا. فمَن لا تاريخ له لا هوية له. وهذه هي عظة اليوم: حفنة من الرجال والنساء المؤمنين أعلنوا الإنجيل وعلّموا وخدموا أبناء بلدتهم وبناتها بتفانٍ وإخلاص ومحبة.

ما أسمعه من أهالي الشوير أنفسهم ومن غير الإنجيليّين أنّ الشوير تدين بالكثير الكثير للحضور الإنجيليّ فيها، وأنّ الشوير والضهور لا يمكن تعريفهما والحديث عنهما دون الحديث عن الأثر الإنجيليّ فيهما.

فلمدرسة عين القسيس الفضل الكبير في نهضة هذه البلدة وتثقيف أبنائها وربطها مباشرة بأهم صرح علمي في الشرق الأدنى – أعني الكلية السوريّة الإنجيليّة (الجامعة الأميركيّة في بيروت لاحقًا(، حيث تعلّم وعلّم وعمل العديد من أبناء الشوير.

لكنّ الإنجيليّة لم تكتسح الشوير بالأعداد. كان الإنجيليّون في الشوير أقلية وظلّوا كذلك حتى أنهم اليوم قاربوا الانقراض. لكنَّ النجاح في عالم الروح والفكر لا يُقاس بالعدد بل بالنوع.

قال المسيح: انتم ملحُ الأرض. والملح كي ينجح في أداء وظيفته يذوب في الطعام ولا يعود يظهر فلا يمكن إحصاء حبيباته. الإنجيليّون من أبناء الشوير الأصليّين القاطنين هنا اختفوا كلهم تقريبًا لكنَّ اثرهم حيّ ونكهة الشوير لذيذة.

لكنْ حذار من أن نحيا في أمجاد الماضي فقط أو أن نُعجب بأنفسنا ونتفاخر.

رجاؤنا أنّ عودة هذه الكنيسة للصلاة والشهادة المسيحيّة في هذه البلدة – وإن في الصيف فقط، وعودة الحضور والنشاط الإنجيليّين إلى مركز المؤتمرات في عين القسيس سوف تُسهمان في استمرار الخدمة الإنجيليّة الروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة لهذه البلدة الحبيبة في جو انفتاح واحترام ومحبةٍ لجميع الناس والطوائف من حولنا لكي يتمجّد اسم المسيح دومًا في كلّ ما نفعله ونقوله، فنحيا أمناء لميراثنا من الإنجيليّين الأولين في هذه البلدة.

“جوهر المسيحيّة”

(1 يوحنا 4: 11-21؛ مرقس 12: 28-34)

مَن تعمّق في المسيحيّة وفهمَها حقَّ الفهم يدركُ بلا ريبٍ أنَّ كلّ شيءٍ فيها يدورُ في النهاية حول حقيقةٍ واحدة: المحبة.

هذا الكتاب الذي نسمّيه الكتاب المقدّس، بعهديه القديم والجديد، بأسفاره الستة والستين وصفحاتِهِ الـ1780 (بحسب الترجمة التي نعتمدها( يتلخّص كلُّه في كلمة واحدة: المحبة.

فإذا سُئلنا: مَن هو الله بحسب الإيمان المسيحيّ؟ نجيب مع الرسول يوحنا “الله محبة” (1 يو 4: 15).

وإذا سئُلنا: ما هي أعظمُ وصايا الله وأوّلُها؟ نجيب بقولِ الربّ يسوع “محبة الله”: “تحبُّ الربّ الهَك من كلّ قلبك ومن كلّ نفسِك ومن كلّ فكرِك ومن كلّ قدرتك” (لو 10: 27).

وإذا تساءلنا: كيف أتعاطى أنا المسيحيّ مع الآخرين؟ نسمعُ يسوعُ يقولُ أيضًا “بمحبة”: “تُحبُّ قريبَك كنفسك”. (لو 10: 27).

وإذا طلبنا أن نعرف كيف نجبه الخوفَ ونتغلّب عليه؟ نسمعُ كلمة الله من خلال الرسول يوحنا تقول: “لا خوف في المحبة بل المحبةُ الكاملةُ تطرح الخوفَ إلى خارج” (1 يو 4: 18).

وإذا أردنا أن نتغلّب على الخطيّة ونمحو آثارها، تحيلنا كلمة الله من خلال الرسول بطرس إلى المحبة: فهو القائل “لأنَّ المحبةَ تستر كثرة من الخطايا” (1 بط 4: 8).

وإذا سألنا، أخيرًا، كيف نخلص؟ تجيينا كلمةُ الله بالمحبة: “من يثبت في المحبة يثبت في الله واللهُ فيه” (1 يو 4: 16).

هكذا نرى بكلّ وضوح أنَّ كلّ شيء يدورُ ويتمحورُ حول المحبة، فهي جوهرُ المسيحيّة وهي مقياسُ كلّ شيء فيها. المسيحيّ الحقّ هو الذي انسكبت في قلبه محبةُ الله بالروح القدس المعطى له، كما يقول الرسول بولس )رو 5:5).

المسيحيّ الحقّ هو الذي يحاول أن يحيا هذه المحبة، ويتألم وينزعج ويبكّته ضميره، إن لم يستطع، إن لم يطبقها، إن لم يكن أمينًا لوصيّة المحبة.

لكنْ، هذه المحبة التي هي كلّ شيء في المسيحيّة والتي يسكُبُها اللهُ في قلوبنا متى آمنا وعرفناه، كيف نحافظُ عليها؟ كيف نكثّرها؟ وكيف ننمّيها؟

إذا أردتَ تكثيرَ مالك وتكبيرَ ثروتك عليك أن تحافظ على ما عندك ولا تصرفه بل تزيد عليه أكثر- عليك أن تكدّس المال فوق المال الذي عندك ليزدادَ مالُك.

وإذا اردتَ أن تصنعَ خمرًا جيّدًا، عليك أن تحفظه في زقاقٍ مُحكمةِ الإغلاق وتحميه من النور والحرارة، وتعتِّقَه ليصيرَ أجودَ وأفضل.

وإذا أردتِ أن تستعدي لأيام الشتاء والبرد عليك تخزينُ مؤونةٍ وموادِ تدفئة، وعليكِ أن تكوني مقتصدة في استعمالك لها.

ولكن إذا اردنا أن نحافظَ على المحبة، أن نزيدَها، وأن نحسّنَها وننميها، علينا أن نفعلَ العكسَ تماما لما نفعله عندما نريد تكثيرَ المال أو انتاجَ الخمر أو تأمينَ المؤونة.

إذا أردنا أن نحافظَ على المحبة ونزيدَها علينا أن نعطيها للغير.

لن تدومَ المحبةُ إذا احتفطنا بها وبقيت لنا فقط. ولن تزيدَ إذا كدّسناها.

ولن تجودَ إذا عتّقناها.

فالمحبة ليست محبة، إذا كانت قابلة للحفظ وللتخزين والتكديس والتعتيق.

يقول أحدُ كبارِ لاهوتيّي الحياة الروحيّة المسيحيّة في القرن العشرين توماس مرتون: “نحتفظُ بالمحبة فقط عندما نمنحُها”.

إن هذا هو ما يميّز المحبة المسيحيّة عن كلّ مفاهيم الحبّ والمحبة الأخرى.

وحدَها المحبةُ المسيحيّة تزدادُ عندما تُمنح، وتَكثُرُ عندما تُعطى.

كلُّ شيء آخر إذا كان عندك منه وأعطيتَ نصفَه مثلاً لجارك، يبقى لديك نصفَ ما كان، أي يقلُّ -إلا المحبة: إذا أعطيت جارَك محبةً تتضاعفُ، “بدّوبل” كما نقول بالعاميّة، فتصبح فيك وله.

المحبة، إذا خزّنتها وكدّستها وعتّقتها تعفُن وتزول. وإذا منحتها تبقى وتنمو وتتكاثر.

بهذا المعنى، المحبة المسيحيّة تُخالف الفطرةَ السليمة أو المنطق البشريّ. وفي الواقع إن المحبةَ تخالف سُنّةَ الطبيعة وتنقضُها، ليس فقط لأنّها تزداد ويُحتفظ بها عندما تُعطى وتُمنح، بل أيضًا لأنّها تُعطى وتُمنح حتى لغيرِ مستحقّيها.

سُنّة الطبيعة، أيها الأحباء، تقول إنَّ البقاء هو للأقوى، أي للكائن )أو المجموعة) الذي تتوفر فيه مقوّماتُ البقاءِ والتأقلم مع التغيّرات الطبيعيّة. الحيوان الأقوى يحيا ويستمر ويتناسل ويسيطر، بينما الحيوان غيرُ المؤهّل والضعيف والمريض يخسر ويموت ويَنقرض. وهكذا في سنّة البشر – الأفراد والشعوب أيضًا عبر التاريخ.

ولكنَّ المحبةَ تأتي في المسيح لتعاكس سُنّة الطبيعة ولتقولَ لنا إنّ غيرَ القادر وغيرَ المؤهل، الضعيف والمريضَ والمُهمّشَ، والخاسرَ ممنوحٌ نعمة الحياة والاستمرار جسديًّا وروحيًّا.

المحبة المسيحيّة تقول لنا ما قاله المسيح وفعله: إنَّ غيرَ المستحق، والمعوقَ، والأبرص والأعمى، وأيضًا الخاطئ والزانية واللص والعشار (أي المتعامل مع العدو)، والمسيح شمل الأولاد والمرأة (وهم في عصره بشر من الدرجة الثانية في منطق الطبيعة ومنطق كثير من الذكور(، هم أيضًا يحيون ويزدهرون، هم أيضًا محبوبون من الله، بل هم محبوبون قبل الأبرار والصالحين والمتديّنين ورجال الدين والأتقياء في نظر نفوسهم – أي المستحقّين.

ولو جاء المسيح اليوم لعاشر وأحبّ وجالس الخدام الأجانب في بيوتنا- قبل مجالسة أرباب البيت، لتحنّن على مرضى الإيدز بدل أن ينفرَ منهم ويَدينهم، لقَبِلَ المتعاملين مع العدو (العشارين) وتعشّى معهم (كما مع زكا)، ولرأيناه يخالط عمال سوكلين بدل أن يسدّ أنفه، كما نفعل نحن عندما نمرّ من قربهم.

الكلُّ يتغنى بالحبّ والمحبة – في الشعر والمسرح والخطب والعواطف. وسهلٌ أن يضيع المرء وتختلط عليه الأمور فيظنّ أنّ كلّ “محبة” هي محبة حقّة.

لعلّ بعضكم شاهدَ مسرحية “جبران والنبيّ” التي تُعرض في بيروت هذه الأيام، أو قرأ “النبيّ” لجبران خليل جبران. هناك مقطع شهير عن المحبة لُحّن أكثر من مرّة وهو معروف من الكثيرين ويُردد في أعراس.

مَن يتمعّن في أقوال جبران- بواسطة نبيّه – عن المحبة، يجد أقوالاً وأفكارًا جميلة، وفيها ما هو شديد التأثّر بالمسيحيّة، إلا أن ثمّة فكرة أساسيّة في مفهومه للمحبة تخالف كليًّا المفهوم المسيحيّ. يقول النبيّ في ختام حديثه عن المحبة: “ولا يخطر لك البتة أنك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة، لأنّ المحبة، إن رأتْ فيك استحقاقًا لنعمتها، تتسلط هي على مسالكك”.

إذا أُدخلت فكرة “الاستحقاق” كشرط للمحبة. لم نعد في فلك المحبة المسيحيّة. لا أحد يستحقّ محبة الله، ومحبته هي في الدرجة الأولى لغير المستحقين. إذا الاستحقاقُ شرطٌ، فما زلنا في منطق سُنّة الطبيعة، لا سُنّة النعمة، ولا سُنّة الله.

المسيح، وهو محبة الله، يخالف سُنّة الطبيعة ويضع حدًّا، إذا شئتم، لسُنّة التطور الطبيعيّ. فالقويّ يتخلّى عن قوّته من أجل الضعيف.

والمُنتصرُ يمنح نصره للخاسر، والصحيح يمنح صحةً للمريض، والإله يتخلّى عن ألوهته ليصير بشرًا، وبهذا التواضع تتجلّى ألوهته الحقّة.

عندما يرفضُ القادرُ إقصاءَ وإزالةَ غير القادر، عندما يأبى القويّ أن يتسلّط على الضعيف، بل يمدُّ اليدَ له ليساعدَه ويقوّيه ويُنهضَه، عندها نكون في المحبة، عندها نتغلّب على الطبيعة وسُنّتها ونعلو عليها بواسطة مَن خلقها وخلقنا لنكون شركاء له. عندها تسودُ المحبةُ ونصيرُ مسيحيّين حقًّا.

المسيحيّة تتلخص في أربَع كلمات: محبةٌ مصلوبةٌ تقيم الموتى.

“الإيمان: هل هو ثقة أم أمن وطمأنينة؟”

(عبرانيين 11: 1-16؛ متى 25: 14-30)

ما هو الإيمان؟ مَن هو المؤمن؟ متى يحقّ لنا أن نسميكِ مؤمنة؟

يقول المرء “أنا مؤمن” ويعني عادة أنّه يُصدّق حقائقَ دينيّةً معينة. “أنا مؤمن بالله” تعني في المفهوم الشائع “أنا أؤمن بأنَّ الله موجود”، أي أنا أصدّق أنّ القول بوجودِ اللهِ هو قولٌ صحيح. “أنا مؤمن بالخلاص بالمسيح” أي أنا أصدق أنّ التعليم القائل إنّ المسيح خلّصنا هو تعليم صحيح. طبعًا، هذا جزء من معنى الإيمان ولكنّه ليس جوهر الإيمان. فالإيمان ليس مجرّد تصديقٍ عقليّ لحقائق معلنة. في هذا المجال لنا قول في رسالة يعقوب عنٍ عدم جدوى هذا النوع من الإيمان وحده: “أنت تؤمن أنّ الله واحد. حسنا تفعل. والشياطين يؤمنون ويقشعرّون” (يع 2: 19). الإيمان ليس مجرّد قبول عقليّ لتعاليم معيّنة على أنّها صحيحة، بل هو أكثر من ذلك.

الفصل الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين من أروع ما ورد في الكتاب المقدّس وفي التاريخ المسيحيّ حول الإيمان. تاريخ الخلاص من الخلق إلى الأنبياء يُروى من منظار الإيمان. هذا الإيمان الذي حرّك تاريخ الخَلاص كلَّه، هل هو في العمق “ثقة” أم “أمن وطمأنينة”؟ هذا تمييز هامّ جدًّا. فالسؤال هو إذا كنتُ أنا مؤمنًا، هل أنا إنسان “واثقٌ” أم إنسان “مطمئن” فقط؟ هل أنا ملئي الثقة أم الأمن؟ ما الفرق بين الثقة والأمن أو بين الثقة والأمان؟

الأمن والأمان هو ما نحتمي وراءه من تجارب الحياة وصعوباتها. أما الثقة فهي ما يُكتسب أو يُنتزع في الصراع مع التجارب ومواجهة الصعوبات.

الإيمان كأمان وأمن ومأمن، هو ملجأ نستتر فيه من المصاعب، هو ما يُعطينا طمأنينةً في تقلّبات الحياة.

أما الإيمان كثقةٍ فهو ما يدفعنا لمجابهة المصاعب ويحثُّنا على المثابرة في وجهها.

كثيرون هم المسيحيّون الذين يخلطون بين الأمان والثقة. إذا كنتَ تعتقدُ بأنّ إيمانَك بالمسيح يؤمِّن لك ملجأً يحميك من تجارب الحياة والإيمان ويبقيك في مأمن منها، غير متأثر بها، فإنّ مفهومك للإيمان ناقص بل خاطئ. ليس الإيمانُ مجرّد ملجأ أو حماية من العالم، ولا يُغذّى الإيمان وينّمى كما بعض المزروعات في بيوت زجاجية تتوافر فيها الشروط الملائمة ولا تتعرض للرياح والبرد القارس أو الحرارة الشديدة.

الإيمان يُكتسب، يُحقق في الصراع مع الصعوبات، في التعرّض للشروط غير الملائمة أحيانًا. هذا هو الإيمان الذي كان لإبطال الإيمان الذين قرأنا عنهم في الرسالة إلى العبرانيين. “بالإيمان ابراهيم لما دُعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدًا أن يأخذه ميراثًا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي” (11: 8).

بهذا الإيمان وعلى أساسه تحرك ابراهيم، وهذا عكسُ الأمنِ والطمأنينة تمامًا. إن تَرْكَ ابراهيم لأرضِ ميلاده وقبيلته وعالمِه في بلاد ما بين النهرين لهو تخلٍ عن كلّ أمانٍ وطمأنينة. تخلى عن أمن البيت والعائلة والأصدقاء وكل ما هو مألوف، ترك وراءه ما تؤمّنه له بيئتُه من مأكلٍ وملبسٍ ومشربٍ ومسكنٍ ليتغرّبَ في أرض بعيدة لا يعرفُها ولا ملجأ له فيها. استطاع أن يترك أمنَ حياتِه المعهودة وينطلقَ إلى حياة جديدة، استطاع أن يجازفَ لأنّه مؤمن.

الإيمان كمجرّد طمأنينة أو أمان هو تجربة غالبًا ما يقع الإنجيليّون فيها، لأنّ ثمّة نمطًا واتجاهًا في الكرازة بين الإنجيليّين بأنّ الإيمان بيسوع هو مجرّد مخفّف للآلام، نوعٌ من الأسبرين الروحيّ يزيل الأوجاع ويحمي المؤمن من العالم الخارجيّ. ولكن، كما نرى في عبرانيين 11، الإيمانُ يخرجنا من ذواتنا، يجعلنا نتخذُ خطواتٍ جديدةً وغيرَ معهودة. الإيمانُ يقودنا لمواجهة العاصفة، يدفعنا للمجازفة وكلُّ ذلك لأنّ لنا ثقةً بعون الله وحضوره السيّد.

الإيمان أشبه بالخوذة التي نضعُها على رأسنا وننطلق لنعارك الحياة ونتسلّق جبالَها وننزلَ وديانها، وليس كمغارة نختبئ فيها من العالم.

يُشوّه الإيمان حين يُختزل إلى أمن وطمأنينة. إذا كان الإيمانُ مجرّد ملجأٍ من عواصف هذه الحياة، فجماعة الإيمان )الكنيسة( تكون حلقةً منغلقةً على ذاتها يتشابه فيها الأفرادُ من حيث حاجتهم للأمان. تكون الكنيسةُ شركةَ تأمين تدّعي حفظَ زبائنها من الحوادث، تبعدُهم قدرَ الإمكان عن تجارب العالم والشرّ ليبقوا هم وحدهم المخلَّصين. هذا المفهوم للكنيسة يخاطب العالم من داخل الحلقة المغلقة ولا ينطلق إلى العالم إلا ليَدينه.

أمّا يسوعُ فقد علّم شيئًا مغايرًا حول علاقة الكنيسة بالعالم: أنتم نورُ العالم، أنتم ملحُ ألأرض. النور يشعّ ويمتد إلى كلّ العالم، الملح يُطعّم ويذوب في الطعام، يفني نفسه من أجل الآخرين ولا يبقى ملحًا محفوظًا في علبة الملح.

أن أكون مؤمنًا يعني أن التزم بالعالم وقضايا البشر وأن أنطلق إليه وأجازف، عالِمًا أنّ الله سندي ورجائي وهو يعلّمني الإيمان ويجدّدُه في وسط عراك الحياة.

حيث يُظنّ بأنّ الإيمانَ هو في الدرجة الأولى “أمنٌ” و”طمأنينة” وهدوء نفسيّ يخاف الناس أن يطرحوا أسئلة، يبتعدون عن كلّ جديد وتجديد. حيث القيمةُ العليا هي “الأمن”، لا مجال للتساؤل والتغيير، بل القبول بالواقع هو المطلوب والمفروض.

في الأنظمة الديكتاتوريّة “الأمن القوميّ” هو أعلى قيمة وباسم الأمن وضرورات الأمن تُقمع كلّ الحريات وتُجهَض كلّ المبادرات، والتعليم الصحيح يأتي دائمًا من فوق ولا مجال للسؤال أو الانتقاد أو المراجعة أو الإصلاح. الكنيسة عبر التاريخ شابهت الأنظمة الديكتاتورية في كثير من الأحيان.

لكنْ، حيثُ الإيمان ثقة تُكتسب من خلال مواجهة التجارب لا يخاف المؤمن ولا تخاف الكنيسة من طرح الأسئلة الجذريّة والنقديّة في المجتمع وحتى على أشكال الإيمان ذاته وتعبيراته. لا يخاف المؤمن من تغايرٍ في وجهات النظر في الكنيسة الواحدة. لا يخاف المؤمن ولا تخاف الكنيسة من مواجهة التحديات والقيام بالمجازفات، لأنّ الحقيقة ليست معطاة لنا في صندوق محكم الإقفال. إنّ الحقيقة مجازفةٌ نُقدم عليها بالإيمان الواثق.

سمعنا هذا الصباح مثل الوزنات. وزّع السيد وزنات بكميات مختلفة على عبيده. كلّ واحد على قدر طاقته وسافر. الأول والثاني استخدما الوزنات المعطاة لهما؛ استثمراها وضاعفاها. أمّا الثالث فحافظ عليها ولم يفرّط بها وأعادها كما استلمها. مَن هو المؤمن في هذا المثل؟ المسيح يقلب مفاهيمنا عن الإيمان والأمانة رأسًا على عقب هنا ويُظهر لنا بأنّ اللذين جازفا بالوزنات هما العبدان الأمينان. اللذان جازفا هما المؤمنان لأنّهما انطلقا إلى العالم بما أعطاهما الربّ وعَملا شيئًا بعطيّة الرب. أمّا الذي اعتبر الإيمان وديعة تُحفظ وتَخبّئ ولا تُمسّ ولا يُجازف بها فهو العبد البطّال، هو في النهاية غير المؤمن، لأنّه أحاط وديعته بسياج الأمن، ولم ينطلق بها إلى العالم بثقة المؤمن.

لعلّ ما أحاول قوله في تأملات هذا الصباح يُختصر في ما قد عبّر عنه أحد أساتذتي في اللاهوت في الولايات المتحدة إذ كتب:

“الإيمانُ لا يُشبه سفينةً وجدت لها ملجأ من العاصفة في ميناء آمن، بل هو يُشبه السفينة التي تنطلق من المرفأ لتواجه العاصفة.” (جورج هندري(

أعطنا وزدنا يا ربّ من هذا الإيمان.

***

(*) المعلومات التاريخيّة في معظمها مأخوذة من: إميل نصار، “لمحة تاريخيّة عن كنيسة الشوير”، تقرير غير منشور، 1960.