ميلاد نقولا، مُحيي التراث العكّاري، يُبدعُ في المزاوجة بين النثر والشعر[*]!

د.مصطفى الحلوة

(رئيس الاتحاد الفلسفي العربي)

مدخل/ميلاد نقولا “مارون عبّود العكّاري”!

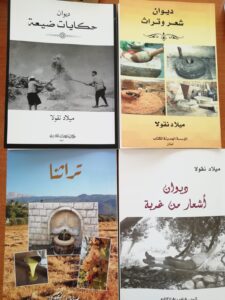

عَبْرَ خمسمائة وستة عشر نصًّا، تحويها أربعة مؤلّفات تراثيّة، وضعها الأديب الشاعر ميلاد نقولا، اللبناني-الأسترالي، إبن قرية ضهر الليسينة(عكّار)، محتدًا ومولدًا، وابن بلدة بينو، نشأةً وهُويّةً اجتماعية، ها هو يقتحمُ، بهذه المؤلّفات، ساحةَ التراث من أبوابها الواسعة، ولنجدنا بإزاء موسوعة تراثيّة عكّارية، رأت النور، إبّان سنوات خمس، متّخذةً العناوين الآتية:”ديوان من أشعار غربة”(2017)، “ديوان شعر وتراث”(2018)، “ديوان حكايات من ضيعة”(2020)، “تراثُنا”(2022).

وإذْ أكببنا بتأنٍّ على هذه المؤلّفات الأربعة، تفكيكًا وتحليلًا، فقد تحصّلَ لنا أنّنا، في تقديمنا الكتاب الأخير “تراثنا”، قد أصَبنا كَبِدَ الحقيقة، حين أطلقنا على المؤلِّف لقب “مارون عبّود العكّاري”! وإلى ذلك، فإنّنا، من موقع الإنصاف، نرى أنّ أديبنا يَفضلُ مارون عبّود، بميزة أساسيّة، تتمثّلُ في إيرادهِ جميع النصوص بالشعر المحكي، وباللهجة العكّارية، بعد أن يكون قد طرقها من طريق النثر. علمًا، ومن موقع الإنصاف أيضًا، فإنّ مارون عبّود يتفوّقُ على ميلاد نقولا، من حيثُ قدرتُه اللغوية. فقد توسّلَ لغة عربية سليمة وجذّابة، اتسمت بالسخرية والفكاهة، عُرفت بِ”فصيح العامة”، كي يضعَ أدبَه بمتناول جميع الشرائح المجتمعيّة.

في الموسوعة التراثية/ عناوين ومضامين

باستعراضنا الموسوعة التراثية، من حيث المعطيات، التي تضمّنتها، نتوقّف عند محطات متعدّدة، أبرزها:

أ- أفردت الموسوعةحيّزًا واسعًا لمجموعة من ‘الشخصيات”، التي تنتمي إلى الطبقات الدنيا، غالبيتهم أصحاب مهن وحِرَف، اندثر بعضها، فباتت من الماضي! وإذْ أحصينا هذه الشخصيات عددًا، فقد بلغت سبعًا وخمسين، ارتحل معظمهم عن الدنيا. وقد توزّعوا بين سبع وأربعين شخصية للرجال، وعشرٍ للنساء. إشارة إلى أنّ الكتاب الأخير “تراثنا” تأثر بالعدد الأكبر، فحفل بإحدى وعشرين شخصية، في حين أنّ “ديوان شعر وتراث” و”ديوان حكايات ضيعة”، ضمّ كلُّ واحد منهما سبع عشرة شخصية. وعن”ديوان أشعار من غربة”، فلم يضمّ سوى شخصيتين، هما “أم إبراهيم” ووالدة شاعرنا.

بما يعود إلى المهن والكارات، التي مارستها هذه الشخصيات، فهي تترجّح بين: الدكنجي، اللحام، الحدّاد، البسطاطي، القندقجي، الندّاف، المبيّض، الدومري، البويجي، الحلاق، قالع الأسنان بالكلبة، الجلالاتي، البيطار، الساعاتي، المصوّر الأرمني، الناطور، الخبير في شؤون الزراعة، سيّد العنيّق برهوم، السكرجي، الراعي، صاحب التنور، صاحبة التنور، مدير المدرسة، المعلّم، المعلّمة، الراهبة، الخوري، الخ.

ب– حفلت الموسوعة بعناوين وقضايا حياتية شتّى، مما جعلها “كشكولية” الطابع، فيها “من كلّ وادٍ عصا”، كما يُقال! فقد عرّفنا الكاتب بخريطة بينو-قبولا، مُتدرّجًا من العام إلى الخاص، وإذا بنا بداءةً أمام الحارات والدساكر والمواضع الآتية: حارة السليق، وأديبنا من نزلائها. فقد اتخذتها عائلته سُكنى لها، عند انتقالها إليها من ضهر الليسينة، وكان في الثامنة من عمره. وإلى هذه الحارة الشعبية، فثمّة حارة عبّود، حارة البياطرة، حارة صاغيّة، المشنوق، البحاصيص، ضهر الدير، تلّة السودا، جورة غزال، الطلعة والشربينات، مزلقيّة، الواطية والرمليّة، زيتونة المحافير، سيدة عربايا، الخ.. (راجع،”اشتقنالك يا بينو”، من “ديوان أشعار من غربة”، ص ص:29-33). كما عرّفنا أديبنا على مسقطه، ضهر الليسينة، القرية الوادعة، التي تُطلُّ على سائر بلدات “الجومة” وقراها. وإذْ نُسرّح البصر من على تلّتها، في نهار صحوٍ، نستطيع رؤية طرابلس والمدن المشاطِئة للساحل السوري! وهي تُشتهر بالعديد من الزراعات البعليّة والمرويّة.

استكمالًا، كان لشاعرنا أن يتطرّق، عَرَضًا، إلى بعض بلدات “الجومة”: العيون، الشطّاحة، بيت ملّات، بزبينا، تكريت، رحبة وسواها.

وبالانتقال إلى بيوت الضيعة، بل حارة السليق، فقد كانت سطوح غالبيتها من التراب، مما يقتضي حدلها، قبل فصل الشتاء، فلا تتسرّب عبرها مياه الأمطار. وقد كانت هذه البيوت الحجرية ضيقة ومتواضعة. فالبيت عبارة عن قاعة واسعة، فيها العلّية لمبيت العائلة ليلًا، وفيها مكان الجلوس وتناول الطعام، حيث توضع المدفأة(البابور). وكانت البقرة، حالَ اقتنائها، تبيتُ، في رُكن من القاعة، أي تعيش مع العائلة، وتحمل إسمًا(بقرة عائلة شاعرنا أُسميت حبقة). ولا ننسى الخمّونةوالتبّون، وهي من ملحقات البيت. وعن أثاث المنزل، فقد كان يحوي الدشك أو الطزر، حيث توضع عليه طراريح، ومساند محشوّة بالقشّ. إضافة إلى كراسٍ صغيرة من القشّ. وقد كان أفراد الأسرة يجلسون أرضًا، يتحلّقون حول صينية مصنوعة من القش الملوّن، يُوضع عليها الطعام. كما يتحلّقون حول البابور للاستدفاء شتاءً.

.. وفي سجلّ الأمكنة وخطاباتها (Discours)، حدِّثْ ولا حرج عن أسواق بينو العتيقة، التي كانت تستأثر بالحركة التجارية والتبادل السلعي وعملية البيع والشراء، منذ أمد بعيد. فقد كانت محطة للقوافل المحمّلة بالبضائع، على ظهور الجِمال والبغال والحمير، تُفرغ حمولتها في مخازنها ومستودعاتها، ويقصدها أهل الجوار، كما القرى البعيدة، للتبضّع. ولعلّ هذا الدور الاقتصادي، الذي تميّزت به بينو، جعلها “عاصمة” الأرثوذكسية في عكّار، فقد ضمّت كُرسيّ المطرانية صيفًا، ولا زال هذا الصرح الديني قائمًا فيها.

ج– مشهديّات مواجهة إستحقاقات معيشية، آنيّة ومستقبلية!

نقل إلينا الأديب ميلاد نقولا مشهديّات، لا يحصرها عدٌّ، من حركة الناس اليومية، وهم يسعون في الأرض ابتغاء الرزق. وهو لم يترك مظهرًا من مظاهر السعي، المضبوطة على إيقاع فصول السنة، إلّا ووضعه أمام ناظرينا، بكلّ دقائقه والتفاصيل. وقد كان لنا أن نتخيّر هذه المشهديات:

-إنشغال أهل القرى صيفًا بجني المواسم، التي تحلّ وراء بعضها البعض، أبرزها موسم حصاد القمح والشعير والكرسنّة والباقية، في حقول بينو وضهر الليسينة، وقد كان جدّه يصحبه معه، فعاش شاعرنا هذه التجربة، منذ نعومة أظافره! فهذا الموسم يوفّر مؤونة “استراتيجية” لأهل القرى، من الطحين، والبرغل،”مسامير الركب”، كما ينعتُه القرويّون، كذلك الكشك. ناهيك عن الشعير للدواب..فإلى موسم قطاف الزيتون، بداية الخريف، تحضيرًا لمؤونة العائلة من الزيتون والزيت، والمكدوس..إلى انشغال نساء القرية، بتحضير المربّيات، على أنواعها. ولا ينسى كاتبنا التعريج على موسم استخراج العرق البلدي وتقطير ماء الورد وماء الزهر، حيث كان لِ”الكركة” دورها، ولا يخلو منها أي بيت. ولا ينسى شاعرنا الكلام على تحضير نساء القرية دبس الرمّان وربّ البندورة، في “دسوت”(جمع دست). وكان مولعًا بمراقبة هذه العملية، فيصفها لنا بدقّة، مما يدلّ على تضلُّعه في هذا المجال!

وثمّة إستحقاقات يومية، يواجهها أهل القرية، تتمثّل في تصنيع الجبن البلدي، والزبدة، والسمنة البلدية، والشنكليش والقريش..من هنا عُرفَ ما اصطلح على تسميته “أدوار الحليب”، حيث تُعطى، بشكل دوري منتظم، للبيت الواحد، كل كمية الحليب، التي تدرّها الأبقار، عند من يقتنونها لهذه الغاية.

د- مشهديات من الحياة الاجتماعية البسيطة والهانئة!

عَبْرَ هذه الموسوعة، يعكس الكاتب صُوَرًا من الحياة الاجتماعية، في بينو وضهر الليسينة، اتسمت بالبساطة والقناعة وهناءة العيش. في تلك الحقبة، لم تكن المدنيّة، بتعقيداتها، قد غزت القرى، كما هو جارٍ اليوم، إذْ استحال معظمها مدنًا صغيرة، وفقدت الكثير من روحها! كان أهل القرى عهدذاك يلتزمون بيوتهم، بعد يوم شاق من العمل في الحقول والبساتين، والانشغال بأمور الزراعة، من حصاد وقطاف، وريّ الأرض، وتسميدها، وتشحيل الشجر. وعن أوقات الراحة، كانوا، صيفًا، يُمضون أمسياتهم على ضوء القمر، وخُذْ على العتابا والميجانا، التي تصدح بها الأصوات الجميلة! (elemergente.com) وبعضهم ممن نصبوا عرزالًا على سطح المنزل، كانوا يسهرون فيه ويبيتون، عند اشتداد الحرّ. أما شتاءً، وهو اشدُّ الفصول قساوةً وحميميةً في آن، فقد كانت الناس تُمضي سهراتها في المنزل. وغالبًا ما كان الشباب يجتمعون، دوريًّا، في بيت أحدهم، فيتسامرون ويلعبون بِ”الورق”(الشَدّة)، ويتضايفون، بما لذّ وطاب من فواكه مجفّفة(التين، والمشمش، والجقّاد..)،وهم يتحلّقون حول الموقد، الذي يلتهم ما شاء له من مؤونة الحطب، التي تمّ خزنُها للتدفئة.

ومن المشهديات، في إطار الحياة الاجتماعية، الأعياد الدينية، وما تمثّله لأهل القرى، من مناسبات، لها طقوسها، التي يحرصون عليها، من ابتياع ثياب وأحذية العيد لصغارهم، إلى تحضير حلويات العيد: الكعك والمعمول، والمرقّد، الذي تُشتهر به بينو، حتى اليوم.

ومن تلك المشهديات، العالقة في الذاكرة، يأتينا أديبنا بظاهرة تتشاركها كلّ القرى، وهي صيد الطيور، في مواسمها، إذْ لكل طير أو عصفور موسمه المعروف(موسم السُمُّن، على سبيل المثال). وقد كان الأطفال والشباب ينتشرون في الحقول والوديان، بعضهم ينصبون قضبان الدبق، وبعضهم يحملون بواريد الدكّ وأم حبّة، والكبار منهم يحملون الجفت، بعين أو بعينتين! وكان بعض الصيادين، وهم في مشوار الصيد الذي يمتدّ لساعات، يُعرّجون على نبع “الحلزون”، في خراج جبرايل، ينهلون منه المياه العذبة، ويسبحون في نهر “الاسطوان”، ذي المياه الباردة.

ه- مواقف في الاجتماعيات والوطنيات والسياسة

خارج إطار الموضوعات، التي عرّجنا عليها آنفًا، كان للأديب ميلاد نقولا أن يُسفرَ عن وعي إجتماعي ووطني وسياسي. ولقد تبدّى ذلك جليًّا في العديد من المواقف “الصارمة” والمبدئيّة، التي تضمّنتها كُتبه الأربعة. وفي استعراض لبعض هذه القضايا، من دون الغوص فيها لضيق المقام، فهو قد تصدّى لمعضلة الطائفية، فرأى إليها إحدى العلل الأساسية، التي تفتك بلبنان. وقد حمّل الحُكّام مسؤولية الأزمات الخطيرة، التي تعصف بالبلاد. كما حمّلهم مسؤولية تهجير شرائح واسعة من الشباب اللبناني وذوي الأدمغة، في أربع جهات المعمورة. وعن العيش المشترك، فقد نمَّ عن إيمان شديد به، كونه يمثّل الخيار الوحيد للبنانيين، عبورًا بهم إلى برّ الأمان. أما قضية فلسطين، فهي لا زالت في وجدانه، حملها في قلبه، على رغم اغترابه، ويكفي أن نقرأ قصيدته، في”عهد التميمي”، كي نتيقّن من التزامه هذه القضية.

لقد كان لبعض التحوّلات، التي أتت بها المدنيّة الحديثة، أن تشغل فكره، فكانت من لدُنه نصوص في النقد الاجتماعي، تشي برؤيا ثاقبة. وقد استأثرت قضية الغربة-وهو إحدى ضحاياها- بالعديد من نصوصه النثرية والشعرية، مُفجّرةً لديه حنينًا وحسرةً وأوجاعًا دائمة الحضور! وقد عثرنا على نصوص،يأسى فيها للمهاجرين، الذين تقطّعت بهم السُبُل بحرًا، في مراكب غير صالحة، فابتلعهم البحر! كأنّنا به، يقرأُ اليوم، في كتاب الموجات من المهاجرين غير الشرعيين، وآخر هذه الموجات ما تعرّض له مهاجرون طرابلسيون، كان مصيرهم الغرق، ولا زالوا في قاع البحر!

وفي جملة القضايا، التي عالجها وضع الجيل الجديد من أبناء المغتربين اللبنانيين، الذين لم تعُد تربطهم أية علاقة بالوطن الأم!..وفي موقفه من الحداثة، فهو يدين ما اقترفت يداها، لا سيما في قريته بينو، إذْ تمّ هدم العديد من البيوت التراثية في حارته،”حارة السليق”، بحجة توسعة الطرقات، فكان أن فقدت هذه الحارة عبقها التاريخي!.. وهناك موضوعات وقضايا، لشاعرنا فيها قولٌ، تُختص بلبنان وازماته المتناسلة من بعضها البعض، مما يدلُّ على أنّ لبنان لا زال في عقله، يواكبه في يومياته.

الموسوعة التراثية على مشرحة البحث وفي ميزان النقد

إذْ نضع هذه الموسوعة على مشرحة البحث، وفي ميزان التقويم، تستوقفنا النقاط الآتية:

-أولًا: ليست هذه الموسوعة مرجعًا تاريخيًّا صِرفًا، لمنطقة “الجومة”، خمسينيات القرن الماضي وستينياته، وامتدادًا إلى السنوات الأولى من السبعينيات، وإنْ كانت تحوي معطيات، يُفيدُ منها المشتغلون بعلم التاريخ..هي، حسبما نرى، سرديّةٌ لبضع مئات من المشهديات، تستعرض سيرة بلدة بينو-قبولا وبعض قرى”الجومة”، من منظور التفاعل الخلّاق بين خطاب البشر-بشر تلك الحقبة-من جهة، وبين خطاب الأمكنة، من جهة أخرى.

لقد جاءت هذه المشهديات، على درجة كبيرة من الموثوقيّة والدقّة، لمرحلة زمنية، استطاع أديبنا رصدَها، بعَينَي صقر، وببصيرة أديب شاعر، معتمدًا أسلوبًاجذًابًا، يشدُّ القارىء، فلا يكاد يُمسك بأحد كتبه، حتى يُنهيَه عن آخره، في جلسة، قد تمتدّ لساعات، من دون أن يستشعر مللًا! في هذا المجال، يذكر فضيلة الشيخ مالك جديدة، في تقديمه كتاب”ديوان حكايات ضيعة”، أنه التهمه، في ثماني ساعات متواصلة، ذلك لأن الانسان يعيش معه، في جولة ماتعة ورحلة شيّقة وهنيّة(المقدمة ص 9).

من موقعنا الأكاديمي، نذهب إلى أنّ المعطيات، التي أتانا بها ميلاد نقولا، في كتابَيه، موضوع هذه الندوة، وفي كتابَيه الآخَرَين، تُشكّل منجمًا غنيًّا للباحثين في الانتروبولوجيا وسائر فروع علم الاجتماع، كما علم النفس.

-ثانيًا: من خلال هذه الموسوعة، يُـسفرُ ميلاد نقولا عن أديب، ذي كعب عالٍ، في مجال الأدب الشعبي، إذْ يُحيي تراث منطقة-واسطةُ عَقْدها بينو- ما كان أحدٌ ليتعرّف على ماضيها الجميل، لولا ذلك التوثيق الأمين والمشوّق لبعض رجالاتها ونسائها، غالبيتهم من الناس البسطاء العاديين، الذين أسهموا في دورتها الاقتصادية وبعث الحياة فيها.

في تعليل اللجوء إلى هذه الفئة الاجتماعية، يضعنا الكاتب في خلفيات المسألة:”رُبّ سائلٍ يقول: لماذا توثيق سِيَر هؤلاء البسطاء دون الأغنياء والشخصيات السياسية، أو المقتدرين المرموقين من تلك الحقبة؟ جوابي أنّ هذه الفئة من الناس هي التي تحمل تراث قرانا، وتنقله من حقبة لأخرى”(من مقدمة”ديوان حكايات ضيعة”،ص ص:7-8)

وإذْ تُشكّل هذه الشريحة المجتمعية نموذجًا لسائر الريف اللبناني، في تلك الحقبة، يُضيف الكاتب:”وهذا نموذج لكل بلداننا وقرانا، في ريفها اللبناني(..) هؤلاء الأشخاص يمثّلون عامة الشعب وعمدة البلدة وتراثها”(المرجع السابق، ص 8)

في هذا الإطار، يوصّف فضيلة الشيخ مالك جديدة هذه الطبقة، فيقول:”كتبَ عن أولئك البسطاء، أهل الكرامة والشهامة، الذين عاشوا بكدّهم وعرق جبينهم، فأكلوا لقمة طيّبة، من كسبٍ طيّب وأرض طيّبة”(ديوان حكايات ضيعة، ص ص: 9-10).

– ثالثًا: لقد كان للشعر بالمحكيّة، عَبْرَ قصائد مستقلّة أو في سياق نصوص، تُزاوج بين النثر والشعر، أن يُضفي حيويّة مضاعفة على هذه الموسوعة، وأن يزيد من جماليّة النصوص. وقد نمَّ شاعرنا عن اقتدار في فنون الدلعونا والعتابا والميجانا والهوّارة، حتى أنّ الكثير من قصائده قابلٌ للتلحين والغناء! وإلى ذلك، فإنّ شعره بالمحكيّة تميّز بالسلاسة والانسيابيّة والمعاني الطريفة، مما يجعله في عِداد الشعراء المرموقين في المغترب الأسترالي، إلى جانب صديقَيَّ وصديقيه، عميد شعراء هذا المغترب الأديب الشاعر شربل بعيني، والشاعر الراحل روميو عويس.

وعن نزوع أديبنا إلى الشعر بالمحكيّة، فهو يضعه في إطار الإضاءة أكثر على الشخصيات، التي يستعرضها، فيقول:”من الواجب أن أُوثّق وأُدوّن مسيرتهم، بطريقة مقتضبة، مقرونة بقصيدة، تزيد من فهم وتوضيح صورة وشخصية كلّ من هؤلاء، لنقلِ تلك الصورة بدقّة وأمانة إلى نشئنا الجديد”(مقدمة ديوان حكايات ضيعة، ص 7)

– رابعًا: لقد أستطاع أديبنا أن يُقحمَنا في حكايات أبطاله، وفي طرائفهم ونوادرهم. بل جعلنا نعيش كلّ لحظة من لحظات حياتهم، عابرًا من صفاتهم الخارجية وممارساتهم وسلوكاتهم إلى عمق دواخلهم! وكم كنّا نتمنّى لو تعود بنا مركبة الزمن إلى الوراء، إلى تلك الأيام الخوالي، حيث بساطة العيش، والقناعة والرضا بما قَسَمَ اللهُ للناس من رزق!..وإذ عكفتُ، خلال عزلتي في حارة البياطرة، على قراءة هذه الموسوعة والتملّي منها، فقد تهيّأ لي أنني أحدُ اللاعبين في زمن بينو الجميل، وأنا في هذا البيت العتيق، بل في القلب من مسرحها، مما يرفع من منسوب عكّاريتي، وحُقَّ لي أن أحمل هُويّة هذه المنطقة، إلى هويّتي الطرابلسية، فتكون لي موضعَ فخر واعتزاز!

خاتمة: موسوعةٌ تراثيةٌ فَضلُها عميم!

ميلاد نقولا قامةٌ أدبيةٌ عكّاريةٌ كبرى، لها فضلٌ عميمٌ في حفظ جانب هام من التراث العكّاري. صحيحٌ أن كتاباته اقتُصرت على بينو-قبولا وضهر الليسينة، وبعض قرى وبلدات الجومة، ولكنها تجسيدٌ لسائر مناطق عكار، هذه”المحافظة”، التي أعطت الوطن الكثير الكثير، ولكنها لم تحظَ من الدولة حتى بالفُتات!

..ميلاد نقولا، بل مارون عبًود العكّاري، بل أنيس فريحة آخَر، الآسي لقرية تنحو إلى أُفول، لقد حَملتَنا إلى مسرحك النابض بالحياة، وفجّرتَ فينا ذلك الحنين إلى الزمن الهنيّ، إلى زمن لا زال يعتمل في كلّ خليّة من خلاياك، بعد نيّف وخمسين سنة، من غربتك المُرّة!

كُتُبُك، عزيزي ميلاد، رائعةٌ رائعة! تُقرأُ من الجلدة إلى الجلدة! تُقرأُ على مدار الساعة، وفي كلّ الفصول، وأنت الذي أتيتَ إلينا بعكّار، بأجمل حكاياتها والفصول!..كُتُبُكَ شهادةٌ لك إلى يوم الدين! مغفورةٌ خطاياك، إذْ كتبتَ وأبدعتَ، فالكتابةُ طقسٌ من طقوس العبادة!

***

[*]– قُدّمت هذه المداخلة، في ندوة حول كِتابَي الأديب ميلاد نقولا “ديوان حكايات ضيعة” و”تراثنا”، في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية-الشيخطابا، بتاريخ 1/ 10/ 2022.