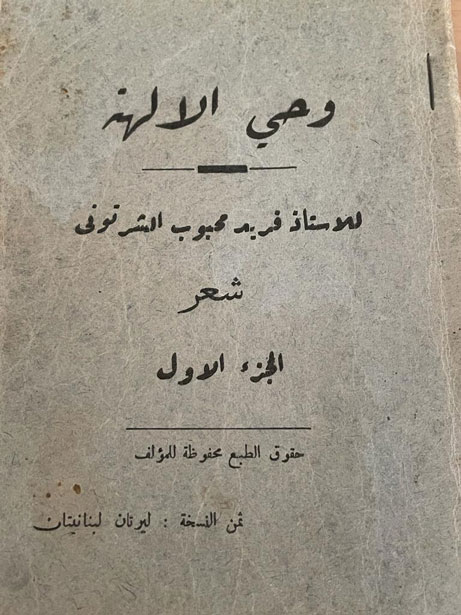

“وحي الآلهة ” للشّاعر فريد الشّرتوني

الدكتور جورج شبلي

في مسيرةِ الإنسانِ الوجوديّة، يُركَنُ الى سلطةِ المعرفةِ في وُثوقٍ تامٍ بالعقلِ الذي يُعلِّمُ التساؤلَ، ما يقودُ الى الدّهشةِ، والى جَمالِ التّعبيرِ عنها. والتّعبيرُ، هذا، لا يمكنُ قياسُهُ، فمنهُ تنطلقُ الأنماطُ، والرّسوم، مُتَحَكِّماً بالمشاعرِ، والإدراكات، والتخيّل، والمنطق…واضِعاً بَصمَتَهُ في كلِّ إبداعٍ هو وَعْيٌ بحقيقةِ الوجود، بل جزءٌ من الإيمانِ بهذه الحقيقة.

فريد الشّرتوني استجابَ لمعاييرِ الإبداعِ الشِّعري، فأدّى، في ديوانِهِ ” وحي الآلهة “، دوراً رائداً، ربَّما لأنه أَيقنَ بأنّ الشِّعرَ حالةٌ معصومةٌ من الخطأ، تتجاوزُ متناقضاتِ الحياةِ الضيّقة، لتُجيبَ عن متانةِ إِرثِ الحقيقةِ فيها. فالشِّعرُ، مع الشّرتوني، لا يخوضُ صراعاً على سلطةِ الفنون، لا سيّما الكتابيّة، بقَدْرِ ما يُظهِرُ فرطَ محبّتِهِ لها، من هنا، فقد مَنحَ الشِّعرُ للشّرتوني قيمةً في مشهديّةِ الفنّ، بمناقبيّتِهِ الطليعيّة، ومجالستِهِ للجيِّدِ من أطباقِ الموضوعاتِ، وبَصْمَةِ موهبتِهِ التي لم يَفُتْها طَورُ الإبداع.

في ” وحي الآلهة ” طُقوسٌ تُزَيِّنُ الكلمةَ باللَّونِ، وباللَّحن. فإطارُ المقطوعاتِ يتكاثفُ فيه الحفاظُ على بريقِ التّصوير، وحُسنِ طَرزِه، كما على اختلاطِ الأوزانِ، ونَسجِ القوافي. من هنا، لم تَكُنِ المقطوعاتُ نظاماً، أو مجموعةً من التّناسقاتِ التي تلتزمُ الزّخرفةَ في فنِّ التّصويرِ المُوَقَّع، بقَدرِ ما تَأَبَّطَت انسيابيّةُ كلماتِها عذوبةَ الميلوديا، وكأنّ الكلماتِ كُتِبَت في مُدَرَّجٍ موسيقيٍّ، وليسَ على السّطور. ومن الطبيعيِّ القَولُ إنّ الشّرتوني غَمَّسَ الكلمةَ في عهدةِ النَّغمةِ، وفي طرازِ الرَّسم، وهذانِ أَروعُ مخطَّطاتِ الشِّعرِ، وأَكنزُها.

في ” وحي الآلهة ” تَشَدُّدٌ في النَّبرةِ الشِّعريّة، من حيثُ التَّماسكُ في إصحاحاتِ الأوزانِ العموديّة، فقد وازنَ الشّرتوني كلَّ شيءٍ في مقطوعاتِهِ، وَفقَ سِعَةِ الوزنِ، واستجابتِهِ الموسيقيّة، وما يمكنُ أن يؤثِّرَ، بسلاستِهِ، في أَنفُسِ القرّاءِ والسّامعين، من صُنوفِ اللّذةِ والإِمتاع. من هنا، كان الشّرتوني يعودُ الى مصنوعِ الأوزانِ، يستَنخِبُ منها ما يتلاءَمُ والموضوعَ الذي يُقاربُهُ، ليستودعَ فيهِ ما يَفيقُ على أَكُفِّ الموسيقى الموزونة، والموسيقى هي حِليةُ الشِّعر.

في ” وحي الآلهة ” إجادةٌ في الصِّياغةِ تُعلِنُ عن اكتمالِ علاقةِ الشّرتوني بالإبتكار، فالقصائدُ لم تكنْ مجرَّدَ قطراتِ ندى تذرفُها العشايا لتُجفِّفَها رعشاتُ نورِ الصّباح، بمعنى أنّ الإبداعَ يسمَحُ بها، ثمّ يندمُ ويُعيدُها الى أَبَدِ السّكينة، لا، وذلك لأنها وُلِدَت لتُعَمِّرَ وتُرضيَ نعيمَ العقلِ والحَواس. إنّ الشِّعرَ، إذا لم تُرَصِّعْهُ يَدُ صائغٍ مُجَرَّب، وغابَت عنهُ مروحيّةُ الإبتكارِ، يبقى مُرتدِياً لباسَ النَّثرِ المُرسَل، فالعملُ الخياليُّ هو الذي يُنعِشُ لوحاتِ الكلامِ بالضَّوء، ويُباغِتُ السِّياقَ بحُزماتٍ من الصُّوَرِ التي تجمعُ، في القصائدِ، المحسوسَ الشَفّافَ القريبَ من الفَهمِ، بعيداً عن تعقيداتِ السورياليّةِ والإيحاء، فالتَّمويهُ قالَبٌ لا يطيبُ للشرتوني الطَّوافُ به، لأنّ الصّعوبةَ بالتَّوريةِ هي أكثرُ الزَّلَلِ في الكتابة.

في ” وحي الآلهة ” رأى الشّرتوني وطنَهُ مُؤَيَّداً بروحِ الله، قائماً على ” صخرٍ مَنيعٍ ثابتِ البنيانِ “، خالداً في العزِّ، تَعاقَبَ على أرضِهِ بَطشُ ذئابٍ، ووقائعُ غَدرٍ، ورَوَغُ سلاطين، لكنّ لبنانَ، بالرَّغمِ من ” جوعٍ وإفلاسٍ وهجرِ أحبّةٍ…”، بقيَ خَفّاقَ الرّايةِ، مُكَلَّلاً بالمجد. إنّ حكايةَ لبنانَ، مع الشّرتوني، ليسَت سرداً، بقَدرِ ما هي قضيّةٌ مركزيّةٌ حاضرةٌ في عمقِ وجدانِهِ الوطنيّ، وجزءٌ من ثقافةِ الإنتماءِ الى أرضٍ وكيان. لقد ميَّزَ الشّرتوني، في ” تاريخِ لبنانَ في قصيدة “، بينَ أزمنةِ الجحودِ والأخطار، والتي تمادَت الى غيرِ حَدٍّ وزمن، وبين مواسمِ النّهوضِ والحضارةِ، وبناءِ الدولةِ والسّلام، مُشَدِّداً على أنّ وجودَ الوطنِ الرّاقي، بالحقوقِ والعدالةِ والأمان، هو ثابِتٌ غيرُ قابلٍ للقسمة، أو للتصرّفِ، أو للتّنازل، ما يَشهدُ على الحسِّ الوطنيِّ للشّرتوني، حتميّةً وجدانيّةً في ذاتِه.

أمّا الشِّعرُ القَصَصيُّ فكأنّه، في ” وحي الآلهة “، دينارٌ منقوش، فبطانةُ السَّردِ، مع الشّرتوني، شَرِهةٌ قدَّمَت معارضَ مختلفةً من ” بينَ رجا وأبيه “، الى ” عذراء لبنان ” وغيرِهما… لتُثبتَ أنّ القَصَصَ الشِّعريَّ ليسَ ملعباً لآَنفاسِ الطّارئين، فليسَ كلُّ مَنْ يتولّى أمرَهُ، يستقيمُ، معه، حالُه. لقد قيلَ إنّ القَصَصَ، من بينِ الأنواعِ الأدبيةِ المختلفة، له خاصيّاتٌ فريدةٌ لا يمكنُ مُعاينتُها إلّا من زاويةِ القَصَصِ بالذّات، ولا يمكنُ جَمعُ خطوطِها إلّا من متابعةِ سياقِ السَّرد، لكنّ الشّرتوني، في ديوانِهِ، جعلَ الشِّعرَ وعاءً ملائِماً للقَصَصِ، تتواردُ، فيهِ، الأوصافُ، والأَطباعُ، والعناصرُ، في حياةٍ وانسجام، وتَتَوَسَّعُ، في معارضِهِ، أحاديثُ، ومرويّاتٌ تُصوِّرُ الحالاتِ، بطلاقةٍ فيها من المُدهِشاتِ ما يُخشى، منها، على الكثيرِ من القَصَصِ المَنثور.

في الشِّعرِ الاجتماعيِّ، تناولَ الشّرتوني أبواباً منها ما هو نازِفٌ، كما في ” لا يعينُ الفقيرَ إلّا فقير “، ومنها ما يعبقُ بالرّجاء، كما في ” الأمل “، ومنها ما يدعو الى الصّلاحِ بالإرشاد، كما في ” نقد وعظة “، حتى يصحَّ بالشّرتوني، في هذا المَجال، أنَّ بارِزَ الجرحِ خَيرٌ من كامِنِهِ: ” أمنَ العدلِ أن نذوبَ من الذلِّ…وقلبُ الغنيِّ يبقى قَسِيّا ؟ “… وحين نستعرضُ هذه الأبوابَ نرى موادَّها معروفةً له، مُستَأنَسَةً إليه، بِطولِ ما صادَقَها، فكأنّ وِشاحَ اهتمامِهِ بالنّاس، يلفُّ خطوطَ قصائدِه. إنّ الإجتماعيّاتِ في ” وحي الآلهة “، هي بيانُ نُضجٍ يوجبُ حُسنَ التَّقدير، ونقشٌ لا يزولُ رسمُهُ مهما طرأَ عليهِ من ظروف، وبابٌ لا يُجيدُهُ إلّا مَنْ كانت له، معهُ، إِلفَة، كيفَ لا، والشّرتوني مؤسِّسُ جمعيّةٍ ” تُذيبُ قِواها كي تُعينَ الفقيرَ بالإحسانِ “. إنّ هذا البابَ لا يقفُ عندَ حدودِ توصيفِ الوقائعِ، والطّبائعِ، بكلامٍ موزونٍ ومُقَفّى، بل ينتسبُ الى عِلمِ النَّفسِ الذي منحَ قُسطَ التَّحليلِ، في القصائد، حَيِّزاً موفورَ الحظوظ، فكَشفُ اللِّثامِ عن جَوّانيّاتِ الذّات، بمعاينةٍ دقيقةٍ لأَعراضِها، جعلَت دائرةَ البحثِ السّيكولوجيّ مُواطِناً أصيلاً في بعضِ ” وحي الآلهة “.

إنّ قصائدَ ” وحي الآلهة ” هي براعِمُ شِعرٍ تنتمي الى أُسرةِ الواقعِ، لكنّها كنَجمةِ الصُّبحِ التي تُرى من كلِّ مكان.