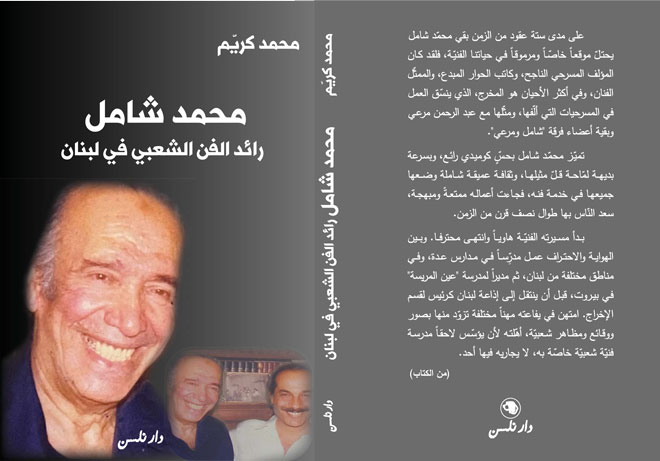

“محمد شامل رائد الفن الشعبي في لبنان” جديد محمد كريّم عن دار نلسن

“محمد شامل رائد الفن الشعبي في لبنان” كتاب جديد صدر عن دار نلسن للمخرج الإذاعي والمسرحي محمد كريّم. في ما يلي ننشر التمهيد ومقاطع من سيرة محمد شامل.

تمهيد

على مدى ستة عقود من الزمن بقي محمّد شامل يحتلّ موقعاً خاصّاً ومرموقاً في حياتنا الفنيّة، فلقد كان المؤلف المسرحي الناجح، وكاتب الحوار المبدع، والممثّل الفنان، وفي أكثر الأحيان هو المخرج، الذي ينسّق العمل في المسرحيات التي ألّفها، ومثّلها مع عبد الرحمن مرعي وبقية أعضاء فرقة “شامل ومرعي”.

تميّز محمّد شامل بحسٍّ كوميدي رائع، وبسرعة بديهة لمّاحة قلّ مثيلها، وثقافة عميقة شاملة وضعها جميعها في خدمة فنه، فجاءت أعماله ممتعةً ومبهجة، سعد النّاس بها طوال نصف قرن من الزمن.

بدأ مسيرته الفنيّة هاوياً وانتهى محترفا. وبين الهواية والاحتراف عمل مدرِّساً في مدارس عدة، وفي مناطق مختلفة من لبنان، ثم مديراً لمدرسة “عين المريسة” في بيروت، قبل أن ينتقل إلى إذاعة لبنان كرئيس لقسم الإخراج. امتهن في يفاعته مهناً مختلفة تزوّد منها بصور ووقائع ومظاهر شعبيّة، أهّلته لأن يؤسّس لاحقاً مدرسة فنيّة شعبيّة خاصّة به، لا يجاريه فيها أحد.

كتب محمّد شامل ومثّل في شتى ألوان الفنّ الدرامي: التاريخيّة والأدبيّة والاجتماعيّة، وأجاد فيها كلّها، فقد أتيح له من العلم والخبرة والثقافة ما أهّله لكتابة هذه الألوان بصدق ويسر وعمق. لقد وظّف هذه المواهب والمكاسب كلّها لإنتاج أعمال فنيّة ذات مستوى لائق، محقّقاً فنّاً راقيا. حتى عندما عالج القضايا الاجتماعية الشعبيّة عرف كيف يحافظ على مستواه الأدبيّ والفنّيّ، فلم يسفّ يوماً ولم يلجأ قط في أعماله كلّها التي كتبها إلى نكتة رخيصة أو موقف مفتعل أو حوار مبتذل من أجل الإضحاك، بل بقي محافظاً على المستوى الذي يليق بفنّه ومكانته حتى نهاية عطائه، وبذلك تمكّن من الارتقاء بالفنّ الدراميّ الشعبيّ إلى المستوى الذي يُرضي الخاصّة والعامّة على السواء، ويرضي نفسه بالدرجة الاولى.

إلّا أنّ عبقريته إنّما تجلت دون شك، في كتاباته الفكاهية، فلقد أهّلته موهبته، وثقافته، وما تمتّع به من ظرف وخفّة ظل، أن يكون مميّزاً بين جميع كتّاب الكوميديا في عصره، على قلّتهم. وبالاضافة إل ذلك كان على وعيّ كامل بأنّ في الكوميديا ثمة خطّاً أحمر رفيعاً ودقيقاً، يشكّل الحدّ الفاصل بين ماهو فنٌّ وإبداع، وبين ما هو هزل هابط ورخيص، بين الكوميديا والتهريج، وعلى الكاتب الأصيل أن يقدّر المسافة التي تفصل بين حدّي هذا الخط فلا يتخطاهما.

أمّا على صعيد التمثيل فقد لعب في جميع الوسائط الإعلامية: المسموعة والمرئية، أدواراً كوميدية وجادّة: تراثيّة وحديثة، وكان فيها ممثّلاً بالمعنى العلميّ للكلمة، أيّ إنّه لم يكن ممثّلاً نمطيّاً، يعتمد شخصيّةً واحدةً ذات معالم ثابتة، بل جسّد شخصيات الندمان والشخصيات الطريفة: جحا وأشعب وأبو الغصن، إضافة إلى سائر الشخصيات الشعبيّة البيروتيّة، وفي طليعتها المختار والحكواتي. وقد أدى بعض هذه الشخصيات باللغة العربية الفصحى، التي كان ضليعاً فيها، متمكّناً من تفاصيلها، وأدّى البعض الآخر من الأدوار بالعاميّة المحكيّة البيروتيّة التي كان يملك ناصيتها، وفي كلتا الحالتين أدّى أدواره بالسلاسة نفسها، وبالطواعية ذاتها. وكان مما يثير الإعجاب في هذا المجال انتقاله في الكوميديا والتراجيديا من دور إلى دور، ومن شخصية إلى أخرى، بشكل مقنع مع الإجادة التامّة في كلٍّ منها. ولم يكن من الصعب التمييز بين أدائه التمثيلي المتصف بالنضج والمشبع بالثقافة، وبين أداء الآخرين من أبناء جيله الذي تميّز بالتقليد والببغائية المعتمِدة على المدرسة الصوتية.

ومحمد شامل في ما كتبه من برامج تراثية صائغ ماهر يملك الكيمياء العجيبة التي مكّنته من تحويل بعض كتب التراث الخالية من أيّ بذرة للدراما، إلى أعمال تدبّ فيها الحياة، وتؤدي رسالة من أشرف الرسالات، هي رسالة إحياء التراث الأدبي وتقديمه بأسلوب مشوّق إلى العامّة. يكفي أن نشير في هذا السياق إلى عناوين بعض الكتب التراثية التي حوّلها إلى برامج إذاعية وتلفزيونية شائقة: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب المستطرف في كلّ فنّ مستظرف للإمام الأبشيهي، وغيرها.

وهو لئن كان مقلّاً، كمؤلف، في حقل المسرح (حوالى عشر مسرحيات) لأسباب تتعلق بوتيرة حركة المسرح في لبنان، فإنّ غزارة إنتاجه الدرامي وجدت مداها الأوسع في وسائط أخرى غير المسرح عنيت بها: الإذاعة والتلفزيون، إذ كتب أكثر من عشرة آلاف نصّ تمثيلي إذاعي وتلفزيوني، أذيعت كلّها في وسائل الإعلام العربية المرئي منها والمسموع، في كلّ من لبنان، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، ودولة الإمارات، وسلطنة عمان، وليبيا وغيرها من البلدان العربية.

حياته وشخصيته

سيرته

إنّ الداخل إلى عالم محمد شامل، أشبه ما يكون بعابر المحيط في مركب شراعي، إن عرف من أين يبحر؟ لا يعرف أين يرسو، وإن أوغل خشي أن يتوه لتنوّع مواهبه وثقافته واهتماماته. فهو مربٍّ، وكاتبٌ، وأديبٌ، وشاعرٌ، وممثّلٌ ومسرحي. هو باختصار: أديب وفنان، بكل ما يمكن أن تحمل هاتان الكلمتان من تقسيمات وتفرّعات.

أمّا مجلسه فحديقة ثمارها دانية القطوف، وهنيئاً لمن دخل وذاق وعرف المذاق. فهو يتنقل بجليسه في رحاب معارفه وثقافته، بين شعر وأدب، وفقه ولغة، وفلسفة وفن، وتاريخ وسِيَر، وذكريات ورحلات وغير ذلك من أبواب المعرفة، ومعارج الثقافة، كلّ ذلك يرويه لك بأسلوبه الممتع ويضفي عليه من علمه وظرفه ما يفيدك ويمتعك ويروّح عنك، حتى ليذكرك مجلسه بمجلس أديب العرب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.

وإن قدّر لك ودخلت إلى أعماق الرجل تدرك كم أن الله قد منّ عليه بمواهب ندر أن تجدها مجتمعة في رجل واحد في عصرنا الراهن. وأول ما يلفتك من هذه المواهب: خفة الظل، وسرعة البديهة، وهذه النكتة الحاضرة تحت لسانه، يطلقها ذكيّة لمّاحة دون تهتك أو إسفاف، والويل لمن كانت النكتة موجهة إليه، وكان من المفترين.

عصامي، شأنه شأن أكثر المبدعين في العالم. لم يكن دربه مفروشاً بالورود بل على العكس كان دربه محفوفاً بالشوك من كلّ جانب، سار عليه وحيداً بثبات راسخ، وتحدٍّ عنيد، وعزيمة لا تلين.

وفي استعادة ذكريات طفولته البائسة في دمشق، التي انتقلت إليها العائلة هرباً من المجاعة أيام سفر برلك نسمعه يقول: “يولد الأولاد السعداء وفي أفواههم ملاعق من ذهب، أما الأشقياء، وأنا واحد منهم، فيولدون وفي أفواههم ملاعق من خشب. ولدتني أمي في بيروت عام 1909 في محلة كانت تدعى “بوابة يعقوب” ثم ماتت وأنا ابن ستة أشهر، فكانت المعادلة أنّ امرأة استراحت وطفلاً شقي[1]“.

ولم يمضِ وقت طويل حتى تزوج الأب، فكفله جده يوسف حمد، راعي الموال المشهود له في هذا المجال الذي قال فيه الشيخ عبد الله العلايلي في كتابه

“مقدمة لدرس لغة العرب”: إن مطلع قصيدته الذي يقول:

لركب من البحر لجا واسرجها بعدة

لهو بحق ابرع ما قيل في معناه المقصود، وهو في تصويره الرجوع إلى الماضي والعودة إلى ضمير الماضي السحيق في ابدية الغابر افتن من شوقي في قوله في قصيدة (كارنافون):

طوى الدهر القهقرى حتى أتى فرعون بيده طعامه وشرابه

وتربى الطفل محمد شامل في كنف جديه اللذين ما فتىء يذكرهما بكلّ خير، فقد حدبا عليه وخففا عنه مرارة اليتم وحرقة فراق الأم.

على صدر جدته أحس بدفء الحنان، وفي حجرها بدأت تتجمّع الخيوط الأولى لنسيج فنه الشعبي الذي سيولد بعد حين حيث سمع حكايا الجن والغول وسير الظاهر بيبرس، والزير سالم، وعنترة بن شداد، وقصص ألف ليلة وليلة: الشاطر حسن، ومغامرات السندباد، وأسطورة طائر الرخ، وحكاية بنت السلطان، وحكاية قمر الزمان، والست بدور وغيرها. كما سمع الطفل من جدته عن بطولات قبضايات بيروت، وفي طليعتهم خالاه: “رسلان” و”محمد”، كيف كانا مع أندادهما يتحدون العسكر العثماني ويكيدون له، وكيف كانوا يجيرون الملهوف ويساعدون الغريب وينصرون المظلوم.

وتعلّق الطفل بجدته التي عوّضته بحدبها عن حنان الأم. وتعلّقت الجدة بحفيدها الذي سلت به فقد الإبنة الصبية “فاطمة” التي قضت وهي في ميعة الصبا، مخلّفة طفلها الوحيد محمد شامل. كما خفّف الحفيد من لوعة الجدة التي ثكلت ابنها الذي قتله الضابط العثماني، وكانت المدة الفاصلة بين مقتله وبين إعدام ابن عمه شنقا، الشهيد عمر حمد، على يد جمال باشا اكثر من ستة أشهر.

وترسخت العلاقة بين الحفيد وجدته وقويت إلى درجة أنها حملت شيخوختها على منكبيها، إبّان الحرب العالمية الأولى، وسارت مشياً على الأقدام إلى دمشق يوم ترامى إلى سمعها أن كلباً قد عضّ حفيدها أثناء إقامته في منزل عمته في حي “ساروجة” الدمشقي. ومكثت الجدة مع حفيدها ما يقارب السنة إلى أن اشتد عليها الداء فقضت نحبها. يوم ذاك شعر الطفل بفراغ كبير، بعد أن فقد حنانها بل الحنان الوحيد الذي بقي له في الدنيا. يقول شامل معلقاً على هذا الحدث:

“يوم ذاك شعرت بفراغ كبير، بعد أن فقدت حنانها، وكأنّ الحنان مات معها.

بعد وفاة جدتي رحت أعيش في خريف الأيام، وأنا ابن التاسعة من عمري. إنّ الطفولة التي تفقد الحب، أشبه بالسنة التي تمرّ بلا ربيع”.

لم تكن أيام طفولة ابن التاسعة أياماً عادية، حتى لا نقول هانئة، شأن حياة الأطفال الآخرين الذين ينشأون في حضن أم وحماية أب. وفي استعادة ذكريات طفولته البائسة، يقول: “من المآسي التي مرت بي أيام طفولتي في دمشق، هي أنّ أبي لم يرسلني إلى الكُتّاب إلّا مرة واحدة، مكثت فيه ما يقارب الشهر، ثم ما لبث أن أرسلني إلى لحّام عملت عنده أياماً ثم خرجت حين كادت سبّابتي اليمنى أن تقطع تحت جبروت سكينه. ثمّ عملت لدى رجل عند مدخل الحي يبيع الشمندر المسلوق، فكنت أغسل حبات شمندره في بركة ماء وأنا حافي القدمين لا يستر جسمي غير لباس رقيق، وبرد الشتاء في دمشق موصوف، ففتك بي مرض الربو، ولو لم تتداركني عناية الله لكنت قضيت من القرّ (أيّ كلّ ما هو شديد البرودة) أو الاختناق”.

وتضع الحرب العالمية الأولى أوزارها وتعود العائلة إلى بيروت، وتسكن في الحيّ البيروتيّ العريق، في البسطة، رمز عنفوان بيروت وذاكرتها السياسية والوطنية، وفي مناخ الشهامة والإباء، تفتّحت عينا محمد شامل على الأجواء الشعبيّة التي كانت تتجلى بأجمل مظاهرها في الأعياد والأفراح والمناسبات. أمّا المقاهي وما كان يدور فيها من أحاديث عن القبضايات ومراجلهم وشيمهم، وما يَروي فيها الحكواتي من حكايا وسِيَرٍ، سيبرع شامل في تصويرها لاحقا، كلّ هذه الأجواء والمظاهر الشعبيّة، كانت تختزنها ذاكرته، كما كانت تختزل أدقّ التفاصيل للأحداث اليومية التي راقبها خلال عمله في مهن وحرف شتى في طفولته، وهي التفاصيل اللازمة لإنتاج فن شعبي تفرّد في تصويره فيما بعد، في مرحلة النضوج الفكري والثقافي.

في الرابعة عشرة من عمره تعرّف محمد شامل إلى المدرسة لأول مرة في حياته، لكنها كانت معرفة خارجية. كانت خالته – زوجة أبيه – تريد إدخال ابنها الصغير (شفيق حسن) إلى المدرسة، ولكنّها كانت تخاف عليه أن يذهب إليها وحيدا، فانتدب الأبّ ابنه شامل ليرافق أخاه غير الشقيق ويرعاه.

كانت الأيام تمرّ ومحمد شامل ينتظر في الخارج، يستمع لما يقوله المعلم خلف شباك صفّ “المدرسة السورية” التي كان يديرها آنذاك صاحبها “الشيخ نعمان حنبل” في محلة الخندق الغميق. ولولا هذا، يقول محمد شامل:”لما تعلّمتُ الألف باء”. وما إن مضى عليه في هذه المدرسة بعض الوقت حتى نقله أبوه إلى مدرسة المقاصد في الحرج، وكانت مجانية، ليوفر على نفسه دفع الأقساط.

من رفاقه في المقاصد كان الشيخ عبدُ الله العلايلي، ويوم قرّر الفتى العلايلي الانتقال مع أخيه إلى الأزهر الشريف في القاهرة، لينهل من منابع علمه، رغب شامل في مصاحبته ليصبح شيخا مثله، وكاد يبحر معه، بعد أن هيّأ للأمر عدته، لولا أن فوجىء في آخر لحظة برفض القنصلية المصرية إعطاءه سمة الدخول، وقال له القنصل: أنت لست ذاهبا لطلب العلم بل هدفك أن تعمل في التمثيل. صعق شامل للأمر، لكن سرعان ما زالت دهشته حين عرف أن والده وزوجة أبيه، هما اللذان وشيا به لدى القنصل. وهكذا تبدّدت آماله وذهبت أحلامه أدراج الرياح.

وعاش محمد شامل بعدها حالة من الضياع، ويقول:

“وأدركني الصبر حتى كلّ الصبر عشرتي وبقيت أعيش في الحرمان حتى لم يبق في الكأس قطرة، فحطمت الكأس وتركت المدرسة وأنا أكاد أقرأ، ورحت أمتهن الحرف التي لم أخلق لها، لا لأشبع معدتي ولكن لأنمي فكري بشراء الكتب كي أصبح من أبناء الحياة، وأخرج من حيّز الإهمال وعالم المجهول[2]“.

هذه المرحلة كانت من أدقّ المراحل وأهمها في حياة محمد شامل، لقد كانت المحطة الرئيسية التي تشكّلت فيها (ذائقته) شخصيته الأدبية والفنية. ففي هذه المرحلة راح شامل يسابق الزمن ليختصر المسافات ويعوّض عما فات. كان يعمل وفي الوقت عينه يقرأ ويلتهم من ألوان المعرفة كلّ ما وقعت عليه عيناه، أو كان في متناول يمناه، كالظمآن في الهاجرة يعبّ من الماء ولا يرتوي.

واستمر على هذه الحال من التحصيل بالقراءة والتثقف، وفي حضور مجالس العلم والأدب يناقش ويجادل ويتعلم، حتى إذا شارف على الأربعين من العمر فاجأ الجميع بنيله الإجازة في الآداب عام 1943 من المعهد الشرقي، الذي تُشرف عليه جامعة ليون الفرنسية، وكان موضوع أطروحته عن أدب الخوارج، وهي أول دراسة في لبنان عن هذا الموضوع.

تلك كانت باختصار شديد المحطات الرئيسة في سيرة محمد شامل الذاتية التي لا تكتمل دون ذكر زواجه من المرأة التي أحبّ والتي وقفت إلى جانبه، وكافحت معه وكانت بمثابة الواحة في صحراء حياته.

عندما عادت العائلة من دمشق سكنت، بداية الأمر، في حيّ كرم الزيتون في منطقة المزرعة في بيروت، وكان من جيران الحي بيت رشيد قعبور الرجل الصالح الذي رزق بستة أولاد: ثلاثة صبيان وثلاث بنات كانت أصغرهن رشدية ذات الشخصية القويّة المميّزة التي يهابها الجميع، ويخصّها والدها بالحبّ الكبير. وكان محمد شامل، هرباً من جور زوجة أبيه، يلتجىء إلى بيت قعبور ويقضي فيه بعض الوقت حيث كان يشعر بالارتياح والاطمئنان والأمان. رشدية الصغيرة هذه تشاء الأقدار أن تصبح زوجة له، وتنجب له أولاده العشرة، وأن تلعب دوراً رئيساً في حياته. فهي التي كانت تشرف على تربية الأولاد وتحلّ المشاكل العائليّة، وهي صلة الوصل بين الأسرة والعالم الخارجي، وهي التي كانت تدير هذا البيت المفتوح للضيوف والزوار من لبنان، وشتى الأقطار العربية، وهي التي كانت تهيىء الأجواء الملائمة للأديب والفنان كي يتفرّغ لإبداعه. وإذا كان وراء كلّ عظيم إمرأة، فهذه المرأة كانت ولا شكّ وراء عظمة محمّد شامل.

مسيرته الفنّيّة

في المسرح

يمكن تلمّس موهبة محمّد شامل الفنّيّة في مرحلة مبكّرة من حياته، يوم بدأ بتقليد أساتذته في مدرسة الحرج التابعة لجمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت، وقد نال من أجل ذلك نصيبه من التوبيخ والتقريع والضرب، ثمّ التهديد بالطرد من المدرسة إذا لم يقلع عن ذلك. كان التقليد ونجاحه فيه، مؤشّراً للموهبة الفنّيّة التي يملكها ولأنّها موهبة أصيلة، كبرت معه هوايته في تقليد أساتذته والمحيطين به وسره ردات فعل زملائه في الصف، لكنّ الرؤية الفنّيّة لم تكن واضحة لديه انذاك، فجلّ ما كان يسعى إليه أن يظهر أمام جمهور من الناس لإضحاكهم أو ليثير غيظهم أو غضبهم. بعدها اهتدى إلى بداية الطريق: إلى المسرح.

عام 1926 شارك محمّد شامل في تأسيس “منتدى الرياضة والتمثيل” وتشاء الصدف أن يتعرّف هناك إلى من سيصبح توأمه الفنّيّ فيما بعد، الفنان الراحل عبد الرحمن مرعي، الذي جاء ليراقب التمارين على تمثيلية “النعمان وثعلبة”، التي كانت تعدّها الفرقة لتقديمها على أحد مسارح العاصمة، فأعجب مرعي بتمثيل شامل، وتوطدت من يومها صداقة عمر وزمالة فنّيّة امتدت حتى انتقل مرعي إلى جوار ربّه في عام 1959.

ثمّ شارك محمّد شامل في تأسيس فرق مسرحية عدة منها: فرقة جمعية “ترقية التمثيل الأدبي” عام 1927 التي رأسها الأديب احمد دمشقية، وكان رئيسها الفخري الشاعر عبد الرحيم بك قليلات، مدير الشرطة انذاك، وكان على رأس مشجّعي هذه الفرقة الدكتور مصطفى خالدي صاحب المستشفى الشهير باسمه في بيروت. ثمّ شارك محمّد شامل في فرقة “أسرة بيروت للتمثيل” التي كان من أنشط أعضائها رشاد العريس المعروف في الأوساط التربوية باسم “بابا رشاد”. وصلاح عبوشي وأنطوان ربيز. وأشهر ما قدمته الفرقة في حينه: مسرحية نتاشا المترجمة عن الروسية، الهاوية، النور في القبر، صرخة الألم، القبلة القاتلة.

وفي الأربعينيات أسّس مع عبد الرحمن مرعي أظرف ثنائي كوميدي في لبنان، وكانت عروضهما المسرحية في “الوست هول” في الجامعة الأميركية في بيروت موسماً حافلاً بالنجاحات الباهرة، وهنيئاً لمن كان يسعفه الحظ ويحصل على بطاقة دخول. في هذه المرحلة قدّم محمّد شامل مجموعة من مسرحياته الفكاهية: المدرسة القديمة، الكركون، جنّة الدنيا، ضربة حظ، وبنك تسليف، مصيدة العرسان، مشكلة زوجية، وغيرها.

وعن هذه المرحلة، يروي محمّد شامل وبفخر كيف أنّ الرئيس بشارة الخوري الذي وصلته أصداء نجاح هذه المسرحيات، استدعاه وعبد الرحمن مرعي، وبقية أفراد الفرقة إلى القصر الجمهوري الصيفي في بيت الدين لتقديم إحدى مسرحياته إذ إنّ البروتوكول يحول دون حضور رئيس الجمهورية شخصياً إلى قاعة العرض[3].

في السينما

1 – “صانع الفران” مع عبد الرحمن مرعي تنفبذ وتصوير حسن عيتاني.

2 – “نور وظلام” مع جانيت فغالي، اخراج بهجت الشاهبندر، بطولة المطرب رفيق شكري، انتج في دمشق.

3 – “عروس لبنان” لحسين فوزي، مع محمّد سلمان وحنان.

4 – “قلبان وجسد” لجورج قاعي، مع إحسان صادق وقمر.

5 – “اللحن الاول” لمحمّد سلمان، مع عبد الرحمن مرعي ونجاح سلام ووديع الصافي.

6 – “مرحبا ايها الحب” لمحمّد سلمان، مع شوشو وعبد السلام النابلسي ونجاح سلام وفهد بلان.

7 – “شوشو والمليون” لانطوان س. ريمي، مع شوشو وإلياس رزق.

8 _ “المعلم لطوف” لكامل قسطندي ونزار ميقاتي، مع نجيب حنكش (توقف العمل فيه فجأة).

في الاذاعة

أ – اذاعــة الشرق الأدنى.

ب- إذاعــة لـبنــان.

ج – الشركات الخاصّة، والاذاعــات العربية.

في أواسط الخمسينيات شارك محمّد شامل وعبد الرحمن مرعي في برامج المنوّعات في “إذاعة الشرق الأدنى” وقدّما العديد من الاسكتشات الفكاهية في برامج “انسَ همومك، وأهل الفن، وغزل البنات”، ولاقت نجاحاً منقطع النظير في لبنان كما في البلاد العربية. وفي أواخر الخمسينيات عقب ما سمّيّ بثورة ال58 التحق محمّد شامل بركب الإذاعيين الذين استدعتهم الحكومة اللبنانية ليقوموا بواجبهم الوطني من خلال الرسالة الإعلامية التي انطلقت يومذاك بهدف جمع صفّ اللبنانيين وتوحيد كلمتهم [4]. ومن الإذاعة اللبنانية في السراي الكبير وبعدها في اذاعة لبنان من الصنائع قدّم محمّد شامل العديد من البرامج الفكاهية والاجتماعية، وما زال اللبنانيون يذكرون اسكتشات شامل ومرعي، وفانوس جحا، وشوشو بوند، وقهوة النشاط، واضحك معنا، ويا مدير، وعالماشي وغيرها الكثير الكثير من البرامج والمسلسلات اليومية.

في التلفزيون

مع قدوم التلفزيون إلى لبنان عام 1959 كان لمحمّد شامل النصيب الأوفر في برامج هذه الوسيلة الإعلامية التي جذبت اللبنانيين، وغيّرت في نمط حياتهم. وقدّم على مدى عقدين من الزمن مجموعة من البرامج الناجحة كان اللبنانيون ينتظرونها بشوق، ليتمتعوا بما يقدّم خلالها من حكايا تدور في أجواء شعبية عامرة بالفكاهة كانت تدخل البهجة إلى قلوبهم. وما زال اللبنانيون يذكرون على سبيل المثال لا الحصر برامج:

يا مدير، مسرح ابو الريش، مغامرات اشعب والكندي، يا صبر أيوب، شارع العز، الدنيا هيك، الدنيا لمين، شارع الموزاييك وغيرها، التي لعب فيها فناننا الكبير دور الرجل الطيب الناضج الناصح، أب الجميع، حاكم الصلح، حلّال المشاكل، والمرجع والملاذ.

لم تكن هذه الاعمال هي كلّ ما جادت به قريحة محمّد شامل، بل إنّ نتاجه الفنّيّ أُفسحت له المساحات الواسعة على خارطة الإذاعات والتلفزيونات، في سائر الأقطار العربية.

الأديب الشعبي

لكلّ أمة من الأمم أو شعب من الشعوب أدبان: أدب للخاصّة وأدب للعامّة. وإذا كان أدب الخاصّة أدباً نخبوياً ويقتضي لنجاحه أن تدخله الصنعة، فإنّ أدب العامّة أو الأدب الشعبي هو أدب تلقائي عفوي يعبر عن روح المجتمع، وعن تراثه، دون تعقيد أو تركيب أو تنميق، لذلك فهو عادة ما يكون الأقرب إلى النفس، لأنّه الأصدق في التعبير عن حقيقة وواقع هذا المجتمع. من هنا، أهمية الأدب الشعبي في تاريخ الأمم ومن هنا أهمية ما أبدعه محمد شامل رائد الأدب الشعبي في لبنان، فقبله لم يكن ثمة فنّ دراميّ شعبيّ على الإطلاق، كلّ ما كان يقدّم في بلادنا على هذا الصعيد، بضعة مشاهد فكاهية هي بقايا لمواقف مسرحية قدّمها كشكش بك (أمين عطا الله) في النصف الأول من القرن الفائت.

ونحن نقصد بالأدب الشعبي هنا الأدب المكتوب الذي يتناول قضايا الشعوب وهمومها وتطلعاتها، وهو أدب خالد ومستمر، لأنّه يمسّ حياة شعب بعاداته وتقاليده وطباعه ومزاجه ومعتقداته على مرّ العصور، وهو أدب ينمو بموازاة أدب شعبي آخر من المأثورات والمرويات المتواترة شفاهة عبر السنين. وهذا النوع الأدبي تتوالد مواده مما يرفده أفراد الشعب بينما يعفي الزمن على بعض ما تقادم منه، ولم يعد صالحاً للتداول في الأزمنة اللاحقة.

ثقافة أي أمّة تتكوّن من ركيزتين مهمتين: إحداهما شفوية مأثورة بين النّاس، تتناقل وتستمر عبر الذاكرة والنقل الشفهي. والثانية مدوّنة وموثّقة ثمثـّل مادة البحث العلمي.

عالم المعرفة 203 (التصوير الشعبي العربي)

ولما كان الأدب الشعبي على هذا القدر من الأهمية في حضارة الأمم، فقد وجب التفريق والفصل فيه بين ما هو أصيل وبين ما هو دخيل. في توصيف الأدب الشعبي وتصنيفه ينبغي الحيطة والحذر فنحن هنا أمام تراث شعب، لا يجوز العبث فيه أو الهبوط به إلى حضيض الإسفاف، بإقحام ما يكتبه بعض المدّعين أو عديمي الموهبة ضمن دائرة الفنون والآداب الشعبية. قال المأمون: “قد يسمى بعض الشيء علماً وهو ليس بعلم”. ونقول بالمقاربة: “إنّ البعض قد يسمي بعض الترهات أدباً شعبياً، وما هو بأدب ولا هو بشعبي”.

إنّ قيمة أدب محمّد شامل وفنّه تكمن في أنّه جعل من التراث الشعبي أدباً راقياً وفناً قائما.

ومن إيجابيات فنّه أنّه أقام جسر تواصل بين الماضي والحاضر، فقد عرّف أجيالنا على المناحي الشعبية في حياة بيروت والبيروتيّين، من خلال استعادتها وتجسيدها في وسائل الإعلام خصوصاً المرئية منها، حيث الصورة لها دور فعّال في تظهير المكان والزيّ والعلامات الفارقة. وفي هذا الصدد، يقول في مذكراته:

“اعترف، وبدون غرور، أنني أرسيتُ وخلال نصف قرن من عملي في مجال الكتابة، قواعدَ ونمطاً من الخط الشعبي القريب من النّاس وواقعهم وصورة حياتهم في المجتمع الصغير الذي عشتُ فيه، البيئة البيروتية التي رسخت صورها في ذهني وأنا طفل، ثمّ احتفظت بهذه الصور في اللاوعي وحاولت أن أنقلها للآخرين عندما بدأت رحلتي في عالم الكتابة. أنا جسدت طويلاً حكايا الناس البسطاء مع الحياة، ولم أفلسف الأمور أو أعقدها وأوجدت الأسلوب السهل الممتنع”.

لكن مما يؤسف له حقّاً، ألّا تتاح لهذه الرسالة أن تستكمل وتستمر، فبوفاة محمّد شامل توقف الإبداع في الفن الدرامي الشعبي، وانقطع التواصل مع جذور هامّة وأصيلة كانت تربطنا بأرض الآباء والأجداد، وأصبحت قضية انتماء الأجيال الصاعدة مطروحة بشكل جدّي وحادّ، بعد أن قصّرنا عن إدراك خطورة هذا الأمر على الأجيال الطالعة من أبنائنا، وبالتالي على أوطاننا بشكل أدقّ، إذ وُجّه المجتمع برمته نحو التغريب بشكل غير مباشر، بتأثير ما يفرض علينا عبر شاشات التلفزة من برامج وأفلام أجنبية ومحلية (تقليداً لها) هي أبعد ما تكون عن قيمنا وأخلاقنا.

***

[1] – من سيرة حياته في اذاعتي صوت الوطن وصوت الشعب وكتاب ” الدنيا هيك ” للدكتور فاروق الجمال.

[2] – المرجع السابق.

[3] – لعبت الفرقة يومها مسرحية المدرسة القديمة.

[4] – ضمت المجموعة في حينه: صبحي ابو لغد، عبد المجيد ابو لبن، غانم وناهدة الدجاني، شكيب خوري ومحمد كريّم.