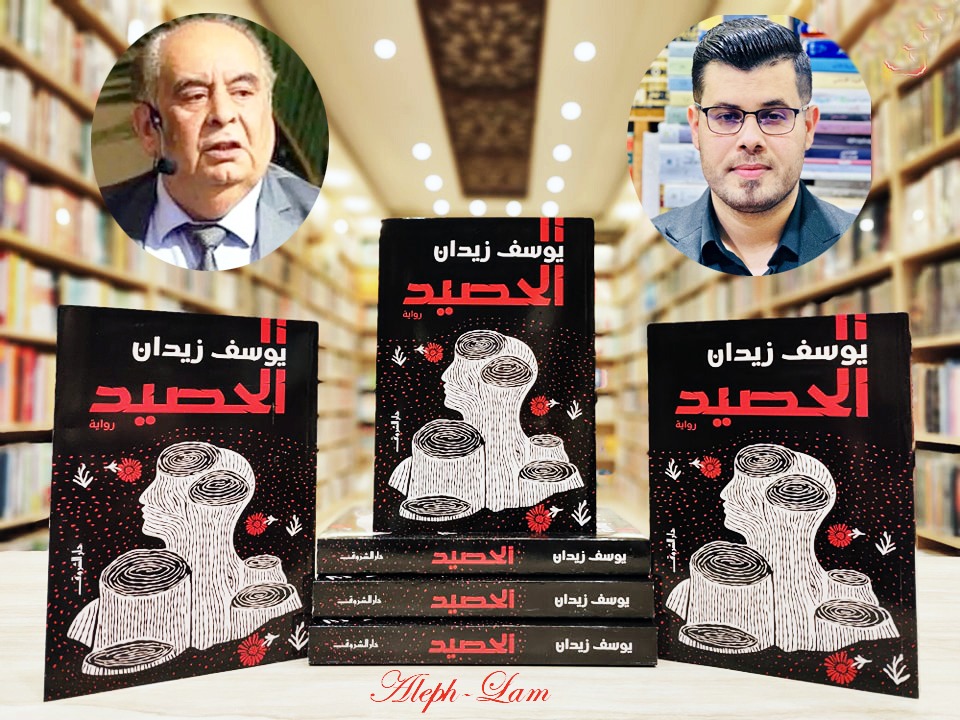

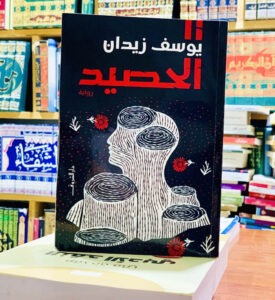

اغتيال العقل في روايةِ “الحصيد” لـ يوسف زيدان

إبراهيم رسول

المُتابعُ والمُتأمّل في مشروعِ الكاتبِ المصريّ الكبير الدّكتور يُوسف زيدان، سيعرفُ مقدار الانشغال العقليّ الذي يشتغلُ عليه في كُتبه ومحاضراتهِ وما يُدوّنه على صفحات التواصل الاجتماعيّ، الهمُ المعرفيُّ الذي وَطَنَّ الكاتبُ نفسه عليه هو مشروعٌ كبيرٌ، وهذا المشروعُ في أرضٍ غير أرضهِ وناس غير ناسه، وللأسباب يدٌ في عدمِ أخذِ هذا المشروع صداه الأوسع بينَ الناس، فالسياسةُ في العالمِ العربيّ هي النقيضُ النوّعيُّ للفكرِ التنويريّ، لهذا نجد أنَّ المُفكرينَ المُتنورينَ الذينَ ينطلقونَ ضمن مشروع فردي وليس مع مجموعة، هذا واحدٌ من الأسباب التي جعلت مشروعِ اليقظة والنهضة لمْ يُحققْ الانتشار الواسع والأثر الملموس، فلهذا حينَ تقرأ ليوسف زيدان فأنتَ تقرأ المشروع الفردي الخاص الذي يُمثل عقلية رجلٍ واحدٍ يعيشُ في بيئةٍ من الناس، تتباين الحالات فيها بينَ القبول والرفض، وأكثر ما يشغلُ بال المفكر في العالمِ العربيّ هو ظاهرة التعصب الديني والكراهية والعنصرية التي تحتكر الحقّ لفئة أو لجهة أو لطائفة، يجيءُ المفكر ناقدًا لهذه النظرة القاصرة للحقِّ والحقيقةِ، بلْ يكونُ ناقدًا لاحتكار الحقّ في جانبٍ واحدٍ من جوانب الحقيقة المُتعددة، في رواية “الحصيد” الصادرة عن “دار الشروق” بطبعتها الأولى سنة 2024، يُقدم لنا الكاتب والمفكر يوسف زيدان، صورة من مشروعهِ التنويري الذي واكبَ عليه عقود من عمرهِ، ألا وهو مشروع النهضة في عتمةِ هذا السواد الذي يغشي الشعوب التي ترزح تحت سطوة القمع والاضطهاد والازدراء، فالروايةُ تُسلطُ الضوءَ على مجموعة من الشخصيات التي تبرزُ من بينها شخصية أنُّو، هذا الشخص الذي يمثلُ العقل التنويري الناقد المنفتح على الآخرينَ عبر الاقتناعِ بأنَّ الاشتغال المعرفي هو الوسيلةُ الأفضل لرُقيّ الشعب ونهضته، تبدو الرواية في جانبٍ منها عاطفية رومانسية، إلاّ أنَّ تأويلها العميق يكشفُ أنَّها اشتغالٌ روحيٌ وعقليٌ.

عبدٌ لنزوةِ امرأة سادية

يسردُ لنا الكاتب قصة الشاب بهير الحائر، القلق، الفقير الذي يُعاني من صعوبة الحصول على فرصةِ عملٍ ولكنه يحصلُ عليه، ويجد ما يُقيّده ، فيكونُ عبدًا لنزوةِ ورغبةِ امرأة سادية متسلطة. الشاب بهير يحصل على فرص عمل في مصرف أهلي، من خلالِ معرفةِ والده بصاحب المصرف الذي يعمل هو فيه أيضًا. يترقى بهير في العمل ويزداد راتبه تدريجيًا، وهذا يعودُ بسببِ معاونة المدير “المدام فاتن”، هذه المرأة السادية التي يعجبها بهير فتقرر أنْ تجعلَ منه العبد الذي يُشبع “الرجولة” المضمرة في أنوثتها. تواعدهُ في شقّتها وتفعلُ به فعلتها التي تُرضي شغفها وولعها بعبوديته تحتها، فيخرجُ منها وقدْ احتقرَ نفسه بسببِ رضوخه لهذه المرأة المتسلطة التي كانت هي السبب في ترقيته في العملِ.

يُعجب بهير ببنت مدير المصرف، الشابة الوادعة اللبنانية يارا، ولكنها تعدّه صديقًا وأخًا لها. تتعرف يارا على صديق بهير المدعو أنُّو، ويكونُ أنُّو هو الشخصية الرئيسة في الرواية من خلالِ السمة التي جسّدها.

ينتمي أنُّو لمجموعة تُسمى “أنوناكي”، حينَ تسألهُ يارا عن معنى هذه الجمعية وعملِها، يقول لها: هي جمعية علمية وفكرية قليلة العدد، لأعضائها معتقدات خاصة. وحين تلح في معنى “معتقدات خاصة”، يعتذر لها بأنَّ الوقت الثالثة فجرًا، سيخبرها لاحقًا. ( الرواية: 92).

المعتقداتُ الخاصةُ هي المعنى الذي يُمثلُ الهم المعرفي الذي اِنشغلَ عليه الكاتب عبر عقود من عمره، وهو الهم الثقافي التنويري في دُنيا الظلاميينَ. تُعجب يارا بأنُّو لدرجةِ أنَّها بدأتْ تشعر معه بطمأنينةٍ غريبةٍ على قلبها.( الرواية: 107). هذا الاعجابُ لمْ يكنْ إعجابًا قلبيًا بقدرِ ما هو إعجابٌ عقليٌ بسببِ ما سمعته وتعلمته منه من خلالِ تجوّالهما في الأماكن السياحيّة والأثرية التي زاراها معًا؛ عرفتْ يارا أنَّها تتعرفُ إلى إنسانٍ مُثقفٍ وخلوقٍ، أعجبتْ يارا بأنُّو وأحبّته؛ تبدأ الروايةِ بعد الثلثِ الأوّل منها الذي يكونُ بعدَ سادية الـ “مدام فاتن” مع بهير وخروجه من شقّتها بعدما تركها نائمة وأغلق الباب خلفه، وخرج وأرضى بذلك شغفها لإرضاء ذكورتها المختفية بها.

الفرق بين الإنساني والبشريّ

تبدأ الرواية باحتدام السرد وتصاعدهُ التدريجي الذي وصلَ إلى مرحلة القفز عبر الانشغال بقضية الهم الفكريّ والمعرفي عبر شرح أنُّو ليارا الفرق بين معنى الإنساني والبشريّ، يقول لها: الإنساني يعني السكن والوداعة، والبشريّ يعني الهمجيّ والشهوانيّ، فالإنسانُ شكلٌ متطور من البشريّ، وفي أوقات الصراع والحروب يعود هذا الإنسان إلى همجيته: “ففي أوقات الحروب وأثناء الصراعات المحتدمة وعند غلبة الغلِّ والتعصب، تظهر الهمجية البشرية” ( الرواية: 129).

مأساةٌ كُبرى أنْ يكونَ الجهل عند طبقتي العوام والحُكام (الرواية: 133)، نعم، في هذه المقولة أعطى الكاتبُ الصفة الواقعيّة للحالةِ، وهذه مأساة العالم العربي ككل ومأساة العالم كلّه، فطبقةُ الساسة هم جهلاء ويتبعهم العوام وهم أجهل منهم، هذا سيّغيب الدور التنويري للمفكرينَ والمثقفينَ، فيكونوا هامشًا إزاء الجهلة الذينَ يكونونَ متنًا!

تخوضُ يارا مع أنُّو الشخصية المهمة والرئيسة في الرواية حوارًا فكريًا معرفيًا، فهي وإيّاه يشتركانِ بالنزوعِ المعرفي في علاقتهما، على العكس من علاقةِ بهير بيارا، التي صارحها بحبّه لكنها قالت له إنَّه: “زميلٌ وصديقٌ وأخٌ”، على العكس من علاقة أنُّو بلينا، الذي أعجب بها أيّما إعجاب على الرغمِ من فارقِ العمر بينهما، إلاّ انَّ النهايةَ بينَ لينا وأنُّو كانتْ صادمة، حينَ دعته إلى نفسها في شقّتها، ولمّا اكتشفَ رائحة جسدها المعدنية وكثافة الشعر أسفل بطنها حينَ قالت له: شو، أنت فاكرني طفلة.( الرواية: 268)، فالعلاقةُ الجسدية الشهوانية البشرية بين أنُّو ولينا على العكسِ من العلاقةِ الإنسانية الراقيّة بين أنُّو ويارا! هذا الفرقُ ليسَ عاديًا، بلْ هو فرقٌ ثقافيٌّ للتمييزِ بينَ معنى مفردة الإنساني والبشريّ الذي شرحه ليارا ذات لقاء.

يعنى الكاتبُ بالهوامش المضمرة أكثر من عنايته بالمتونِ، لأنَّ زاويةَ النظر التي ينظرُ المبدع منها تختلف عن غيره، فهو يتخيّل ومن خياله يخلق الأشياء من عدم أو من إعادةِ خلق، وفي كلا العمليتينِ هو مبدعٌ، لهذا، سجّل الروائيّ مأساة الواقع الذي تُعاني منه الأقليات الدينية حينَ يعمُ الجهل ويستشري ويتصدرَ المشهد طبقة من رجال الدين الذينَ يُحرضونَ على القتلِ والكراهيةِ والعنصريةِ، فالأديانُ لها نظرةٌ واحدة، وأُحادية النظرة هذه هي آفة الأديان التي تُقسم الناس إلى قسمينِ، مؤمن وكافر، مؤمن بدينها، كافر بدينها، هذا التقسيمُ ما يُحاولُ أنْ ينقده المفكر الحرّ، حينَ جعلَ من الإنسانيّ ميزة يجب أنْ يتصف بها العالم اليوم، حينَ جعلَ البشري علامة للهمجي، وربطه بالحروب والنزاعاتِ، فالواجبُ أنْ يرقى الإنسان بإنسانيته لا يرجع إلى همجيته البشرية، وما قدمه الكاتب من تصوير بديع في نقدِ المشهدِ السياسي المصري إبان سقوط نظام وصعود نظام آخر يمثل صورة من صور النقدِ التنويري.

بيّنتَ الرواية حجم الألم والمأساة التي تعرّضت لها طائفة الأقباط من تفجير كنيستهم عبر إنفجارينَ، بين الأوّل والثاني مُدة زمنية، ليقع أكبر عدد من الضحايا، هذه الصورةُ تُمثل بشاعةِ العقلِ البشريّ الذي وصلَ إلى أعلى مرحلة من مراحل الهمجية.

شخصية أنُّو تمثلُ العقل المُفكر، الحرّ، الإنسانيّ، الناقد، الرافضُ لاغتيالِ الآخر، لكنه اُغتيلَ على يدِ الجهلة من العُوام الذينَ اِنخدعوا بشعارات رجال الدينَ المُزيفينَ الذين بثّوا سموم الكراهية بين العُوام، وطريقة قتل جماعة الأنوناكي، التي ينتمي لها أنُّو الإنسان، قُتلتْ شرْ قتلة على أيدي المتدينينَ الذين عُبئوا بخطابِ شيخ المسجد، يُقتل أنُّو قتلة بسببِ أفكاره التنويرية وإنسانيته الراقية، يُقتلُ العقلُ ويُصفى جسديًا على أيدي المؤمنينَ المخدوعينَ، ليبقى الجهل صفة هذا المجتمع، ولأنَّ رجال الدين يميلونَ مع أيّ سلطة جديدة، فالبراغماتية بين السُلطة السياسية والدينية تتكيّف في كُلِّ الظروفَ، لهذا، يصف الكاتب ، أنَّ العُوامَ والحُكام، هم جهلة.

اغتيال العقل المفكر

صورة موت البطل في هذه الرواية، تُمثلُ اغتيال العقل المفكر وهي أقسى حالة يُصاب بها المجتمع، حينَ يرجعُ إلى همجيته باغتياله العقل الذي يُفكر، قتل البطل( العقل)، بهذه الطريقة الوحشية هي تبيان حالة التوحش التفرعن الذي وصلتْ إليه طبقة العوام، آفة الجهل المُستشري هي آفة تشلّ المجتمع وتجعله عرضة للمذاهبِ الهدامة التي تُسخر الناس، وتجعلهم عبيدًا أذلاء.

الروايةُ تعكس صورة من صور التحوّل السياسي المصري الذي حصل سنة ( 2010_ 2011)، فالأحداث تقع في هذه الفترة الزمنية، فلمْ تكنْ الحداث صورة للتنويرِ الذي ينبذ خطاب الكراهية والأحادية، هذا الاغتيال العقلي لشخص أنُّو هو ورقة إدانة لحالة التقهقر الحاد الذي رجعته طبقة العُوام، ميزةُ هذه الرواية، أنَّ الساردَ بدأَ الحديث بتقديمِ بسيط وتدريجي للتعريفِ بجماعةِ الأنوناكي، التي ناقش أنُّو الممثل عنهم مع يارا، عدة مواضيع ثقافية وتنويرية إلاّ أنَّ النهايةَ كانتْ مؤلمة وقاسية حينَ يُقتل العقل، بسبب عقلانيته وثقافته، اغتيال العقل في هذه الرواية، هو جريمة عامة اِشتركَ بها الكثير من الناسِ، الناسُ حينَ قتلوا أنُّو فهم قتلوا العقل الإنسانيّ بهمجيتهم التي أظهروها بأوِّلِ اختبارٍ لهم.

الاغتيالُ الذي تمَ عبر القتل بهذه الطريقة الهمجية يُعطي صورة عن فقدانِ الأملِ بمشروعِ يقظة الأمة من سُباتها العميق والطويل، هذا المشروعُ الذي يُقتل بهذه الطريقة هو قتلٌ للمشروعِ وليس الشخص فحسب، فالأنوناكي تنظرُ للأديانِ القديمةِ على أنَّها أساطيرٌ (الرواية: 165)، هو قولٌ يعتمدُ على العلمِ في صحّته، وليسَ أقوالاً يطلقها الكاتب، فحينَ يكون زمن الديانات قد ولى، إشارة إلى أنَّ الأساطيرَ قدْ ولّت هي أيضًا! وهذه إشارة ذكية، فالزمنُ زمن العلم لا زمن الأساطير والخرافات، هذه الدلالاتُ الكثيرة التي ضمّنها الكاتب بينَ حديث الشخصيات مع بعضهم تُمثلُ وجهة نظر المُفكّر الغيور على الإنسانِ، هذه الغيرةُ التي تجلّت على هيئة رواية خيالية تُعطي اِنطباعًا عن هاجس المرارة والألم الحقيقيّ الذي يُعاني منه الأديب الذي يرى ما لا يعجبه، ولكن أدواته التنويرية لا تستطيع أنْ تُحققَ غايتها بسببِ تراكم الطبقات العميقة من الجهلِ والتجهيل، وما قاله الشاعر اليمني البردوني: فظيعٌ جهلُ ما يجري وأفظع منه أنْ تدري. نعم، صعبٌ جدًا، أنْ تدري ولا سبيلَ إلى الإصلاح النهضوي لأنَّ الأدواتَ ليست ندًا مع أدوات الظلاميين الذين تحالفوا مع السُلطة وكوّنه علاقة زواج دائم تبعًا للمصلحة المشتركة الدائمة.

أنْ يُقتل العقل التنويري المثقف الفاعل المحبوب الطيّب، هو اغتيالٌ للحياةِ الطيبة الكاملة، فبقتلِ العقل يرجع الإنسان إلى همجيته الأولى، فالعقلُ الإنساني صورة من تطوّرِ الكائن البشريّ، فحينَ يُقتل العقل يعني هذا عودة إلى الوراء كثيرًا إلى الرعونةِ، هذه الرواية هي إدانةٌ حقيقةٌ ووثيقةٌ ثقافيةٌ ضد القتلة المُجرمينَ الذي قتلوا العقل عيانًا وكأنَّهم يُحسنونَ صُنعًا مرضاة لزعمائهم المحرّضينَ.

ثمّة ميزة لعب السارد عليها، وهي ميزةُ الإضمار والتخفّي الذي أكثر منه في شخصياته، وهذا يتمثلُ في أنَّ للروايةِ جانبٌ نظريٌ وجانب واقعيٌ، النظريُّ هو العلاقةُ الثقافية المعرفية التي حصلت بين أنُّو ويارا وسياحتهم الثقافية معًا وشرحه ليارا عن أفكار جماعة الأنوناكي، عبر مُتابعة التطور التدريجي للكائن البشريّ، وصولاً إلى الجانبِ التطبيقيّ الذي يكون عبر اِنفجار الكنائس المسيحية وعبر اغتيال المجموعة الصغيرة كلّها واحدًا بعدَ الآخرِ، هذه الرواياتُ الفكريةُ المُتجددةُ تحكي عن هموم المثقف أمام ما يحصل أمامه وكيفَ يعيش المثقف الحُر في دُنيا مليئة بالظلاميينَ الذينَ يُميزونَ الإنسان إلى مؤمنٍ بهم وكافرٍ بهم.