الاجتهاد الحضاري عند العلَّامة الشَّيخ عبد الله العلايلي كتاب «أينَ الخَطأ؟» – أنموذجاً

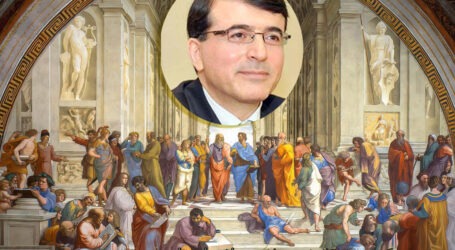

د. وجيه فانوس

(رئيس المركز الثقافي الإسلامي)

لعلَّ أكثرَ ما اشْتُهِرَ عن عبدِ اللهِ العلايليِّ، أنَّهُ عالِمُ دينٍ إسلاميٍّ وعالِمٌ مَرْجَعٌ في اللُّغةِ العربيَّة. وبالفِعْلِ، فَقَدْ كانَ للعلايليِّ تعمُّقٌ مُمَيَّزٌ في موضوعاتِ الدِّينِ الإسلاميِّ، وتَضَلُّعٌ مُذْهِلٌ بأسرارِ اللُّغةِ العربيَّةِ، لدرجةٍ باتَ بإمكانِهِ معها أنْ يجتهدَ في السَّاحاتِ المختلفَةِ لهذهِ اللغةِ، بما يُغنيها ويدفعُ بها إلى ساحاتِ المعاصَرَةِ والتَّجَدُّدِ والإبداع.

لكنَّ، وهذه حقيقةٌ لا بدَّ من الإشارةِ إليها، أنَّ العلايليَّ يُظْلَمُ كثيراً إذا ما ظلَّ حبيساً في عالم دراساته الدِّينيَّةِ الإسلاميّةِ واجتهاداتِهِ اللغويَةِ العربيَّة! فالرَّجُلُ، قَبْلَ أنْ يكونَ عالِمَ دينٍ إسلاميٍّ لافتٍ للأنظارِ، وقَبْلَ أنْ يكونَ باحِثاً نِحْريراً في مجالاتِ اللُّغةِ العربيَّةِ، هو إنسانٌ صاحبُ مَنْهَجٍ فِكْرِيٍّ عامٍّ، مَنْهَجٌ أساسِيٌّ وتأسِيسيٌّ في آن؛ ولقد عَمِلَ بِمَنْهَجِهِ هذا في اللُّغةِ وأمورِ الفِقْهِ، كَما عَمِلَ بِهِ في سائرِ مَجالاتِ الحَياةِ وقَضاياها، مَهمَّا تنوَّعَتْ وتَعَدَّدت وتَبايَنت.

ولقد شكَّلت آراءُ العلايليِّ، في قَضايا الحياةِ وأمورِها، تميُّزاً مذهلاً لهُ في مجالاتِ الفِكْرِ الاجتماعيِّ والرُّؤيَةِ الحضاريَّة بشكلٍ عام. وَلَوْ قُدِّرَ للعلايليِّ مَنْ يُتابِعَ أعمَالَهُ هذهِ، ويُعيدَ دراستِها وتحليلِها وعَرْضِها من جديدٍ، لكانَ لهذهِ الأعمالُ أنْ تُشَكِّلَ، بِمَنْهَجِها وتَوجُّهاتِها وخُلاصاتِها، نِبراسَ مُعَاصَرَةٍ، للوجودِينِ العربيِّ والإسلاميِّ، لا يَنْضَبُ ولا يَكِلُّ مِنْ هِدايَةِ السَّالكينَ دُروبَ العَيْشِ ومعاناةِ كثيرٍ مِنْ أزماتِهِ الخانِقَةِ وتحديَّاتِهِ المُرْعِبَة.

لكنَّ العلايليَّ، وما يُمَثِّلُهُ ويدعو إليهِ مِنْ منهَجٍ، ما لَقِيَّ، في زمنِ صاحبهِ، دَعْماً سياسيَّاً عملِيَّاً مِنْ أهلِ الحُكْمِ؛ ولا لَقِيَ ما يُمْكِنُ أن يَشُدَّ أزرَهُ حقَّاً مِنْ تأييدِ ناسِ المُعارضَةِ، الذين بمقدورِهِم ولو إمكانيَّةً ما على قيادةِ التَّغييرِ. ولَمَّا لَمْ يَكُنْ العَلايليُّ، شَخْصِيَّاً، يَحْظَّى بِدْعَمٍ شَعْبِيٍّ أو جماهيريٍّ واسعٍ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَغَلَبَتْ عليهِ صِفَةَ اللّغويَّ بينهُم حتَّى الثُّمالةِ، وطغى على وجُودهِ الفِقْهِيِّ بينَ كثيرينَ منهُم لَقَبُ «الشَّيخِ الأَحْمر»، لاعتقادٍ مِنْ هؤلاءِ الكثيرينَ أنَّ العلايليَّ إنَّما كانَ يَعْمَلُ بتأثيرٍ ماركسيٍّ، أو «شُيوعِيِّ»، وِفاقاً لِمَقولَةِ بعضِ عامَّةِ ذلكَ الزَّمن! وهكذا خُيِّلَ لِقِسْمٍ مِنْهُم أنْ أفْضَلَ ما يُمْكُنْ أن يُواجَهَ بهِ العلايليُّ أنْ يُحْصَرَ في وجودٍ يتأرجَحُ بينَ شيخً مُعَمَّمٍ لا شعبيَّةَ جماهيريَّةَ لهُ، وعالمِ لغَةٍ لا تهتمُّ لهُ إلاَّ نُخْبَةٌ قليلةُ العدَّدِ مِنَ الباحثينَ الأكاديميين.

وكانت النَّتيجةُ، أنَّ بعضَ فِكْرِ العلايليِّ ما بَرِحَ موجوداً في كُتُبِهِ ومؤلَّفاتِهِ ومحاضراتِه ومقالاتِهِ وما دَوَّنَهُ بعضُ خُلَصائِهِ مِنْ أَحادِيثِهِ الخاصَّةِ معهُم، وخاصَّةً في المرحلةِ الأخيرةِ مِنْ حَياتِهِ؛ كما كانتِ النَّتيجةُ أنَّ النَّاسَ خَسِروا بِحاراً عَميقَةَ اللُّجَجِ، كثيرةَ الخيراتِ، مِنْ بعضٍ شِبهَ مَنْسِيٍّ مِنْ فِكْرِ العلايليِّ وآرائهِ وتصوُّراتِهِ عن حلولٍ لقضايا ومشاكلَ وربما معضلاتٍ يُواجِهُونها في عَيْشِهم المعاصر.

ومع هذا كلِّهِ، فالوقتُ لَمْ يَفُت بعد؛ إذ ثمَّةَ فسحةٌ كبرى للاغتناءِ بمنهجِ العلايليِّ وفِكْرِهِ المميّزين؛ طالما مِنَ النَّاسِ مَنْ سَيسعى إِلى الاهتمامِ باستكشافِ مناهِج «الشَّيخِ» في التَّفكيرِ والمقترحاتِ التي قدَّمها وتقدِّمُها تجاربُهُ في مسيرةِ المعاصَرَةِ الإنسانيَّةِ للحياةِ النَّاشطةِ وسيرورَتِها في كُلِّ زمانٍ ومكان، فضلاً عن صيرورةِ أمورِها وقضايا عَيْشِها. ولعلَّ للنَّاسِ في كتابِ «أَيْنَ الخَطَأُ؟»، الذي أصدرَهُ العلايليُّ لأوَّلِ مرَّةٍ سنة 1978، ما قَدْ يُشَكِّلُ أُنْموذَجَاً لِما تُمْكِنُ الدَّعوَةُ إليهِ مِنْ تَعَامُلٍ مَعَ العلايليِّ في مجالاتِ الاجتهادِ الحضاريّ.

ينطلقُ العلايليُّ، في منهجٍ تفكيريٍّ تأسيسيٍّ لَهُ، مِنْ مَقولَةٍ ذَكَرَها سنة 1938، في مقدِّمَتِهِ لِدَرْسِ لُغَةِ العَرَبِ؛ ومَفادُ هذهِ المَقولَةِ أنْ «ليسَ محافظةً التَّقليدُ مَعَ الخطأِ، وليسَ خُروجاً التَّصحيحُ الذي يُحَقِّقُ المعرفةَ». يكون الأهمُّ مِنَ الأمورِ، بهذا التَّوجُّهِ عندَ العلايليِّ، يَكْمُنُ في عَدَمِ الغَرَقِ في «الخطأِ» والدِّفاعِ عنهُ، بِحُجَّةِ التَّقليدِ ومُتابَعَةِ السَّلف. ولذا، فالعلايليُّ باحثٌ دؤوبٌ عنِ الصَّوابِ؛ أمَّا مِقْياسُهُ في هذا البحثِ، فضرورةُ تحقُّقِ المعرفة. ومن هُنا، فإنَّ المعرفةَ، بكلِّ أبعادِها ومِيْزَاتِها ومُتَطلَّباتِها، هيَ دافِعُ العلايليِّ ودَيْدَنَهُ في أعمالِهِ، أكانَتْ هذهِ الأعمالُ في مجالاتِ اللُّغَةِ أو الدِّينِ أو الحضارة.

وإذا ما كانَ تحقيقُ المعرفةِ يُشَكِّلُ الخطوةَ الأولى في انْطلاقِ منهجِ العلايليِّ في الاجتهادِ الحضاريِّ، فإنَّ لِهذهِ المعرفةِ، عِنْدَهُ، أُسُسٌ تقومُ على مَبْدأينِ أحدهما دينيٌ إيمانيٌّ وثانيهما موضوعيٌ عِلْمي. أوَّلُ المبدأين، أنَّ الانطلاقَ إلى المعرفةِ يكونُ مِنْ كِتابِ الله، مِنْ القرآنِ الكريم، وليسَ من رَغَباتِ الذَّاتِ ودوافِعِها؛ وثانِيهُما أنَّ المجتمعَ وجودٌ سيروريٌّ، ديناميٌّ، لا يَعْرِف السُّكون إطلاقا.

يَرْسمُ العلايليُّ الخطَّةَ التَّنفيذيَّةَ لمنهَجِهِ هذا بقيامِها على مَقولةِ إنَّ في القرآنِ الكريمِ ما يَسُدُّ جميعَ احتياجاتِ السَّيرورةِ الدَّائمةِ الحيَّةِ للمجتمع. ويَنقلُ العلايليُّ في هذا الصَّدَدِ، عن الإمامِ مالكٍ قولَهُ: «كانَ مَنْ قَبْلُنا يَعْمِدونَ إِلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبيِّهِ فَيَتَلقُّونَ الأَحكام. أمَّا اليومَ فنعمِدُ إِلى رَغائِبِنا، ثُمَّ نَبْحَثُ فِي كتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبيِّهِ عَمَّا يَسْنُدُها ويشهدُ لها». (Tramadol)

ويرى العلايليُّأنَّ الإسلامَ، كما هوَ في القرآنِ الكريمِ، «يضعُ في خطِّ الحلِّ الواحدِ المُمْتَدِّ، الحياةَ، وما يختلفُ فيها، والتحرُّكَ الإنسانيَّ، وما يَسْتشرِفُ إليه». يشيرُ العلايلي، ههنا، إِلى «أنَّ مجتمعاً بهذا المفهومِ الإسلاميِّ، هو مجتمعٌ حركيٌّ «ديناميٌّ»؛ أي هو مجتمعٌ ناشطٌ، لا تَخاذُلَ فيهِ ولا وَهَنْ؛ «يَسْعى ونَسْعى جميعاً نَحْوَ خَيْرِهِ وكَمالِهِ، يَعْمَلُ ونَعْمَلُ جميعاً في سُنَنِ هناءَتِهِ وازدِهارِه»؛ وعلى هذا، يُعْلِنُ العلايليُّ أنَّ المجتمعَ يقومُ، عَبْرَ ما في النَّصِّ القرآنيِّ، على أُسُسٍ مِنْ أَبْرَزِها:

- حقُّ الإنسانِ في الحريَّة.

- حقُّ الإنسانِ في الاستقلالِ الشَّخصيِّ.

- الحريَّةُ الإنسانيَّةُ في العَمَلِ والإنتاجِ والجَهد.

- مبدأُ المسؤوليَّةِ الإنسانيَّةِ الشَّخصيَّةِ في الجزاء.

- نظريَّة الجزاء للحق العام؛

ويؤكِّدُ، العلايليُّ مِنْ ثَمَّ، أنَّ «هذه الشَّريعةَ (هي) القَمينَةُ بِرَمِّ ما يَفْري عَالَمَ اليومِ، مِنْ سَقَمٍ عياء ويستبدُّ بهِ من حُمَّى بُرحاء… ينعكسُ فعلُها في الفِكرِ والمجتمعِ ومناهجِ السُّلوكِ، إذا ظلَّت أسيرةَ قوالبَ جامدة. وهذا ما حاذرَهُ المبعوثُ بها في قَوْلِهِ الشَّريف: «إنَّ اللهَ يبعثُ لِهذهِ الأمَّةِ، على رأسِ كلِّ مائةِ سَنَةٍ، مَنْ يُجَدِّدُ دينها».

يُعلِّقُ العلايليُّ على هذا الحديثِ الشَّريفِ بأنَّه «دستورٌ كاملٌ لحركيَّةِ الشَّريعةِ و«ديناميتها» في مجالِ صيرورةِ الزَّمنِ؛ فهيَ تَجدُّدٌ دائمٌ يدوسُ أصنامَ الصِّيَغِ في مسارٍ طويلٍ، فشأنُها أنَّها غَضَّةُ الأماليدِ أبداً». ويرى العلايليُّ أنَّ عبارةَ «يُجَدِّدُ دينها» أمعنَ في الدَّلالةِ على «التَّشَكُّلِ والتَّكَيُّفِ» بحسبِ المُوجِب أو المُقتضى، لأنَّها تتجاوزُ التَّرميمَ إلى الإبداءِ والإنشاءِ، إنشاءً آخرَ. فهي، عند العلايليِّ، عبارةٌ لم تَخُصَّ التَّجديد بشأنٍ دونَ شأنٍ أو بأمرٍ دونَ أمرٍ، بل أحياناً في أمورِها مجتمعةً؛ وهذا واضحٌ، عندَه، بكلمةِ «دينِها» الَّذي هو هنا بمعنى الأقضيةِ والنُّظُم. ولا يقفُ العلايليُّ عندَ هذا الحدِّ، بل هو يرى أنَّنا «إذا ضَممنا الحديثَ السَّابق إلى مثيلٍ لهُ، وهو: إنِّي بُعِثْتُ بالحنيفيَّةِ السَّمْحَة، يتَّضِحُ ببيانٍ جليٍّ أنَّ خاصيَّةَ الشَّريعةِ الأولى هي الطواعيَّةُ ومجافاةُ التزمُّتِ والحَرَجِ والرَّهق. ولقد استبانت هذه الخاصيَّةُ بكلِّ سطوعٍ عند القدماء، وصاغوها في كليَّاتٍ أصوليَّةٍ فقهيَّة:

- المشقَّة تَجْلُب التَّيسير.

- الضَّروراتُ تبيحُ المحظورات.

- إذا ضاق الأمر اتَّسع.

- الرُّخَص، بمعنى أن الأخفَّ يفضل الأشق غالبا».

ويُسْتَخْلَصُ من توجُّهِ العلايلي هذا، أنَّ ثمَّةَ شريعةً عمليَّةً تظلُّ مواكبةً للشَّريعةِ العقديَّة، إِن جازَ التَّعبيرُ؛ وهذه الشَّريعةُ العمليَّةُ، برأي العلايليِّ، «مِنَ اللَّيَانِ بحيثُ تغدو طَوْعَ البنانِ، إزاءَ الظَّرفِ المُوجِبِ، مهما بدا مُتعسِّراً أو مُتعذِّراً».

يتساءل العلايليُّ، بعد هذا كلِّهِ، عن كيفيَّة، ما يُسمِّيه، «معالجةُ الشَّريعةِ العمليَّةِ، توصُّلاً إلى حصيلةٍ يمكنُ أن تكونَ أساساً لتقديمِ الشَّريعةِ تقديمَ «الفكرويَّة: الأيديولوجيَّةِ»، الحاويةِ لعناصرَ الخلاصِ في المضمارِ الاجتماعيِّ العام، المتزوبِعِ اليومَ على ذاتِ نَفْسِهِ تَزَوْبُعَ الأعاصيرِ السَّافِيَة». ويأتي الجوابُ عند العلايليِّ من خلال تصوُّرٍ مؤسساتيٍّ وفرديٍّ في آن؛ إذ يَرى أنْ «ليسَ على الباحثين فقط بل على كلِّ الدُّولِ الإسلاميَّةِ إنشاءَ المؤسَّساتِ العاملةِ عملاً جاهداً في هذا الحقلِ، ونشرِ فروعِها في كلِّ مكانٍ من العالَمِ؛ وليس على أساسِ كَوْنِ الشَّريعةِ دِيْناً بل على اعتبارِ أنَّها منهجُ حياةٍ وسلوك».

وبناءً على ما سَبَقَ، يدعو العلايليُّ إلى رؤيةٍ حضَّاريَّةٍ لِعَيْشِ الاقتصادِ الاجتماعيِّ المعاصرِ، تقومُ على أُسُسٍ من أبرزِها:

أ- أنَّ الفردَ ليس بحاجةٍ إلى الثَّروةِ؛ إذْ الثَّروةُ ضرورةٌ اجتماعيّةٌ فقط.

ب- جبريَّةُ القرضِ؛ منطلَقاً من قولِهِ تعالى في القرآن الكريم {وأقرضوا الله قرضاً حَسَناً}: (المزمل 73:20).

ت- وجوبُ فترةِ السَّماحِ في القرضِ؛ مُنْطَلَقاً في هذا من قول اللهِ في القرآن الكريم {وإن كان ذو عُسرةٍ فنـظـرة إلى ميسرة} (البقرة 2:280).

ث- تحريمُ الكَنْزِ؛ منطلقاً من النَّصِّ القرآنيِّ: {والذين يكنزون الذَّهب والفضَّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم} (التوبة 9:35).

ج- جبريَّةُ الحركةِ في تداولِ الإنتاجِ والمال.

ح- تطبيقُ التَّكافُلِيَّةِ بينَ النَّاسِ؛ والتكافليَّةُ، عندَ العلايليِّ، غيرُ الاشتراكيَّةِ القائمةِ على المساواة.

واقعُ الحالِ، إنَّ هذهِ الأمورَ التي أمعنَّا فيها، لضِيقِ الوقتِ وضرورةِ الإشارةِ في آنٍ، إيجازاً وتكثيفاً؛ مُرَشَّحةٌ لأن تُؤسِّسَ لنِظامٍ اقتصاديٍّ حيويٍّ لا يتعارضُ مع متطلَّباتِ السَّيرورةِ الاقتصاديَّةِ العالميَّةِ والمحليَّةِ على الإطلاق، بل إنَّه نظامٌ يحمي سلامةَ حركيَّةِ كلِّ منهما وحسن ارتباطها بالأخرى، ويؤمِّن رفاهيَّة ناس هذه السَّيرورةِ، ويضمن التطوُّر الإيجابي للوجود الإنساني عبرها. وهذه كلُّها تصبُّ في بحارِ اجتهاداتِ عبدِ اللهِ العلايليِّ في مجال تطبيقِ حقيقةِ الدَّعوةِ الإلهيَّةِ عَبْرَ القرآنِ الكريم في ساحاتِ سيرورةِ العيشِ الإنسانيِّ وصيرورَتِه.

****

(*) جريدة “اللواء” 9- 8- 2019.