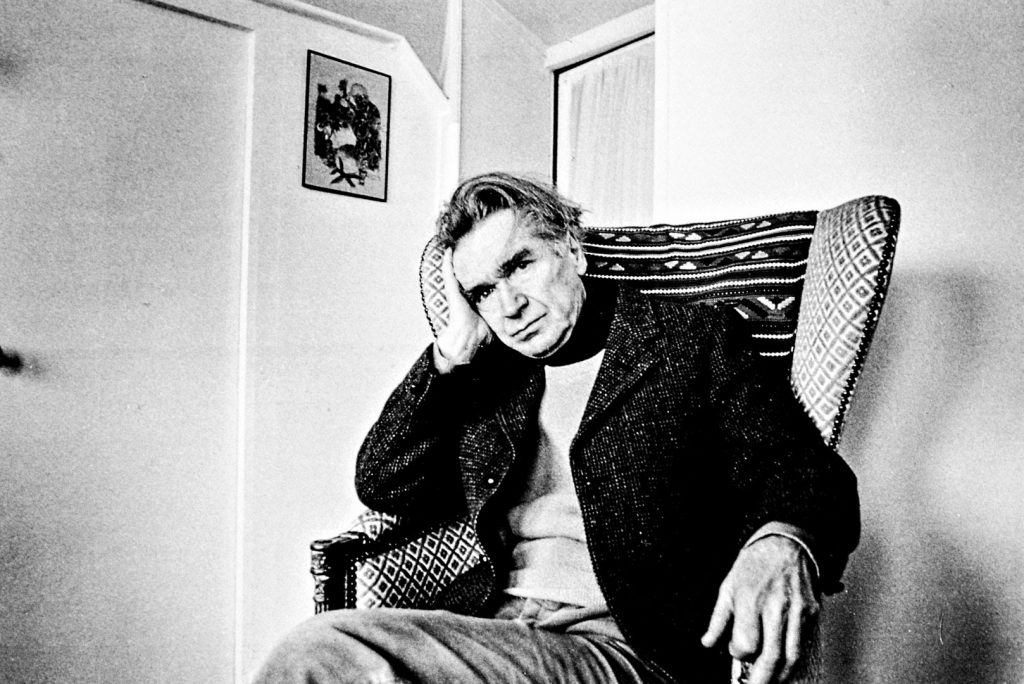

إميل سيوران الفالت من عقال الفلسفة والشعر

أحمد فرحات

في ذات يوم من ربيع العام 1981، وبمعيّة الناشطة الثقافيّة الفرنسيّة من أصلٍ أرجنتينيّ ليونور غونزاليس، التقيته. كان مُمتقع الوجه، مقطّب الجبين، يجلس وحيداً إلى النافذة الزجاجيّة النصفيّة في مقهىً رصيفيّ في شارع “موفتار”، الشارع الأكثر قِدماً وعراقة في باريس. عندما صرنا قبالته مباشرة، وقفَ الفيلسوف والشاعر الفرنسيّ من أصل روماني إميل سيوران (1911 – 1995) فجأة، وحيّا الصديقة ليونور بتحيّة وديّة زائدة وتجاهلني تماماً، على الرّغم من أنّها قدَّمتني إليه فور ترحيبه بها، لكنّه ظلّ يتجاهلني وعن عمد هذه المرّة.

استغربتُ الأمرَ طبعاً، ولمّا هممتُ بالمغادرة كردّ فعلٍ “ثأريّ” على تجاوزه الحدّ الأدنى من اللّياقات، تقدّم منّي معتذراً، وأَكْثَرَ من كلام الاعتذار والترجّي، وأمسكني حتّى بيدي ملحّاً عليّ كي أجلس، مردّداً أنّه لم يقصد الإساءة لشخصي، وأنّ ذهنه كان مشتَّتاً وشارِداً في مكانٍ آخر. ولمّا رآني ما زلتُ على استغرابي وغير مُقتنع بكلّ ما يقول، تابع “يكيل” الاعتذارات والتأسّفات مجدّداً، ولم يهدأ إلّا حين قاطعتُ كلامه بكلامي: إنّك فيلسوف وشاعر، ومن حقّ مزاجك عليك أن يُملي ما يراه مُناسِباً من مواقف وتصرّفات تريح كينونتك الفرديّة والإبداعيّة.. أنا أتفهّم مثل هذه التصرّفات منك ولا داعي للتوسّع أكثر في الموضوع. ابتسمَ وظلّ مصرّاً على كلامه بأنّ ذهنه كان مُشتَّتاً جدّاً وفي مكانٍ آخر. عندئذٍ تدخَّلت الصديقة ليونور غونزاليس وحَسمت المَوقف لمصلحة الانتقال إلى فضاءٍ آخر من الكلام يقطع تماماً مع الأجواء “المكفهرّة” التي سادت، مُخاطبةً إميل سيوران: إنّ صديقي الشاعر اللّبناني كان قد قرأ بالإنكليزيّة والعربيّة كُتباً عدّة لك… ويودّ أن يُحاورك في أفكارك الفلسفيّة الوجوديّة وإبداعاتك الخصوصيّة والدفينة فيها، وذلك بما يسمح به وقتك طبعاً.

رحّب الرجل بالفكرة وأبدى استعداداً للمُحاوَرة، ولكنّه فجأة عاد إلى مربّعه الأوّل من حالات الوجه المُمتقِع والجبين المُقطّب، والنظر بعيون زائغة حائرة، مُتسائِلاً: وهل تراه مفيداً الحوار الذي تنتويه؟ أجبته على الفور: ربّما ليس لي ولك.. وإنّما لقارىءٍ نجهله ويَجهلنا. أعجبه جوابي واستطرد يسألني: وكيف وجدتَ ما أكتبه؟ أجبت: أتريد امتحان قدرتي على قراءتك، فيلسوفاً وشاعراً على طريقتك؟. أجابني من فَوره: لا أريد امتحانك ولا امتحان أيّ شخص آخر في هذا العالَم. فمثل هذا الأمر لا يعنيني أصلاً، لا من قريب ولا من بعيد. كلّ ما أقصده هو أنّك في ضوء ما تفهمني أريد أن أكون مُحاوِراً لكَ، لا أكثر ولا أقلّ.

حسناً يا سيّدي، وأنا يحقّ لي أن أفهمك كما أريد أنا، وليس كما تريد أنتَ من خلال نصوصك. أنتَ وضعتَ النصوص وكفى. وصارت هذه النصوص الموضوعة كائناتٍ مستقلّة بذاتها، حتّى وإن كنتَ أنتَ مصدرها.

أنت عنيد.. من أين أتيت بكلّ هذا العند الذي بدأ يروق لي؟

لستُ عنيداً يا سيّدي، إنّما أنا ضدّ كل سلطة فيلسوف أو مفكّر أو شاعر يريد أن يفرضها عليّ سلفاً، من مَوقع أنّها امتياز هائل له، ويتغاوى بها ضمناً أو علناً أمام نفسه وأمام الآخرين. وهي سلطة – في رأيي – لا تختلف عن سلطة أيّ سياسي مغرور وديكتاتور، بل ربّما كانت هذه “السلطة الإبداعيّة” أدهى وأسوأ بكثير من نظيرتها السياسيّة. الكتابة من وجهة نظري، أيّ كتابة فكريّة أو فلسفيّة أو إبداعيّة، هي ليست سلطة ولا امتيازاً لأحد على أحد. الكتابة هي الكتابة فقط، وعلى صاحبها أن يؤدّي دَوراً ثقافيّاً معيّناً عبرها، لا يَتمَنْبَر خلاله على الآخرين، أو يتغاوى أمامهم بنجوميّة فارغة لا طائل منها.

هنا انتفض إميل سيوران تأهيلاً وترحيباً وتحوَّل إلى إنسانٍ واسع الصدر، جُبِل من مروءة خاصّة وانفتاحٍ عقلاني وروحاني شامل، فسألته لماذا تخاف الموت إلى هذا القدر، ففي معظم كُتبك يَرِد هذا الخوف، وبخاصّة في كتابَيك ” اعترافات ولعنات” و”التمزّق”؟

هذا صحيح.. نعم أنا أخاف الموت يا صاحبي، وإلى حدٍّ مُرعب وراعب لي ولغيري باستمرار. ولقد قلتُ أكثر من مرّة أنّه، مهما كانت درجة ثقافة المرء، فإذا لم يفكّر في الموت وبكثافة، فهو دونما شكّ إنسان في منتهى السخف والبؤس. إنّ أيّ عالِمٍ كبير، هو بالتأكيد أدنى بكثير من أيّ شخص أمّيّ مسكون بالأسئلة النهائيّة. العِلم في رأيي يُبلّد الأرواح عبر تقليص وعيها الميتافيزيقي.

على العكس.. قلت له وأردفت: العِلم هو الذي يثير شهيّة الميتافيزيق في الأرواح.. هو الذي يفتحها على مدهشات الكون وسرائره، وما أهولها وأكثرها.

أجاب: ما تقوله تقليديّ جدّاً، إذ مجرّد ما تلتقي الأرواح بالمُدهشات، حتّى ولو على طريقتها المشوّشة الغامضة، تصير بعد حين عكسها تماماً، وقد يقود هذا العكس إلى الإملال والضجر، وذلك على كثرة النَّظر فيه ومُعاينته. العقل فيّ وفيك، هو الغامض والمُدهش على طول خطّ هذه الحياة التي تعترينا ونعتريها. والعقل عندما يعي موته، يبطل كلّ شيء ويسقط في الدهشة السوداء.

عندما يعي العقل موته

إميل سيوران هل أنتَ فيلسوف خارج الفلاسفة وشاعر خارج الشعراء؟

أنا كاتِب شذرات وكفى. يُمكنك تفسير ما أكتب على أنّه شعر، ويمكنك تفسيره على أنّه تفكّرات فلسفيّة، مع نفوري من الفلسفة والمُتفلسفين وتجنّبي الشعراء وصراعاتهم المحدودة الضيّقة على وجه الإجمال.

وما معنى كاتِب شذرات أو مقاطع في الأغلب الأعمّ من نتاجك؟

الشذرة تتضمّن كلّ شيء. إنّها تطرح استراتيجيّة كتابة وقراءة مُختلفة عن كلّ الكتابات السائدة. الشذرة لا تحتاج إلى سرد برهنة أو دكّ أدلّة بين تضاعيف كلامها أو سطورها الموجزة. إنّها أشبه بصفعة تقوم على إيحاء أكثر وضوحاً من أيّ تقرير واضح.

ولكنّ انقيادك إلى الشذرة في الكتابة دليلُ عجزٍ لديك عن إنشاء نصّ مُتماسك. أنتَ هنا تريح نفسك بعجزك، كما تريح قارئاً كسولاً لا يريد نصوصاً طويلة ومُتماسكة؟ أجاب: ومَن أنتَ حتّى تُحدِّد لي ما تُحدِّد وتضع أحكاماً مُبرمة على تجارب الآخرين؟

أنا شاعر وكاتِب أقرأ الآخرين وأحكم على نصوصهم وتجاربهم طالما هي منشورة ومُعلَنة للجميع، ولا أحد فوق النقد. ثمّ ألستَ أنتَ القائل في كِتابك “التمزّق”: كل شيء هو لا شيء بما في ذلك وعي اللّاشيء؟

هنا تطلّع سيوران إلى الصديقة غونزاليس قائلاً بشيءٍ يوحي بالامتعاض، وهو ليس امتعاضاً: مِن أين أتيت بهذا الرجل؟.. أجابت بابتسامة ملحوظة: هو الذي طلب اللّقاء بك، وأنا لستُ سوى واسطة لهذا اللّقاء. هنا تدخّلتُ أنا قائلاً لمحدّثي الكبير: تعجبني شذرة لك تقول فيها “أنا لا أقاوِم العالَم. أنا أقاوِم قوّة أكبر من العالَم، أنا أقاوم تعبي”.. وقبل أن أُنهي كلامي قاطعني بقوله: ” الصمت الداخلي فيّ يزدحم بالكلمات الموحية القويّة وأنا لا أؤمن بصمتٍ لا يعجّ بالكلام الداخلي”. قلتُ له: نفسكَ ليست معطوبة كما يصوّرها بعض حاسديك، وليس في الكثير من الشذرات التي تقولها غلوّ ولا شطط، وحتّى غَيم اليأس لديك ليس قاتلاً، وإنّما هو غالباً ما يأتي على شكل استرواحٍ جميل ومعبِّر.

أَطرق محدّثي بعض الشيء، ثمّ انتفض قائلاً: مثلما الجسد القوي لا تقتله الأمراض وإن أوهنته، فالعقل الباحث المُتسائل يُزعج الآخرين الموبوئين بأفكارٍ مريضة، حتّى وإن ظهر بغير “السويّة” السائدة.. وكلّ امرىء بما كسب رهين.

قلتُ له: مهما بلغ النّكَدَة الآخرون من الحول والحيلة، إلّا أنّ مصيرهم الانكشاف والعجز؛ وحسبنا أن نعرف أنّ الطبيعة أوجدت أنماطاً من البشر غير متساوية في العقل والشخصيّة والأخلاق والطّاقة.. طاقة الفَهم والاستيعاب، باعتبارها الطّاقة الأهمّ والأكبر في الإنسان…. فأجابني:

ربّما كان الآخرون يؤدّون أدواراً نقيضة كي تظهر أدوارنا التي نحبّ أن ننعتها بالإيجابيّة. أنا رجل يزعجه كلّ شيء ولا أريد، في المقابل، أن أزعج أحداً، حتّى وإن أظهرني البعض على أنّني قمّة في الشغب والشكاسة والمكر. وسواء استحققتُ أبشع صنوف النقمة والنكال والبغضاء والاستهانة والسباب، أم العكس تماماً، فكلّ ذلك لا يعنيني ولا آبه به في كثير أو قليل. أمّا لماذا؟. فلأنّني من جنس هؤلاء البشر الظلّامين الغشومين العابثين، والذين ينتظرون موتهم بفعل الأمراض وكرّ السنين وأقدارها التي تقطفهم الواحد بعد الآخر. وعندما نموت يا صاحبي، فبالتأكيد سنصير المادّة الحقيقيّة لهذا العالَم. وقد سبق وقلت وأكرّر القول، إنّ الموت هو أمتن ما ابتكرته الحياة حتّى الآن.

في الأخير، كنتُ أودّ من محدّثي الكبير أن يستمرّ بالكلام أكثر، لكنّه أعلن تعبه من الكلام، بينما رحتُ أنا أستذكر ما قاله في كِتابه “التمزّق”: “مهمّتي أن أقتل الوقت، ومهمّته أن يقتلني أيضاً، ولا خلاف بين القتلة”.

***

(*) نشرة أفق / مؤسّسة الفكر العربي.