عقل العويط بين الرؤية والرؤيا

سلمان زين الدين

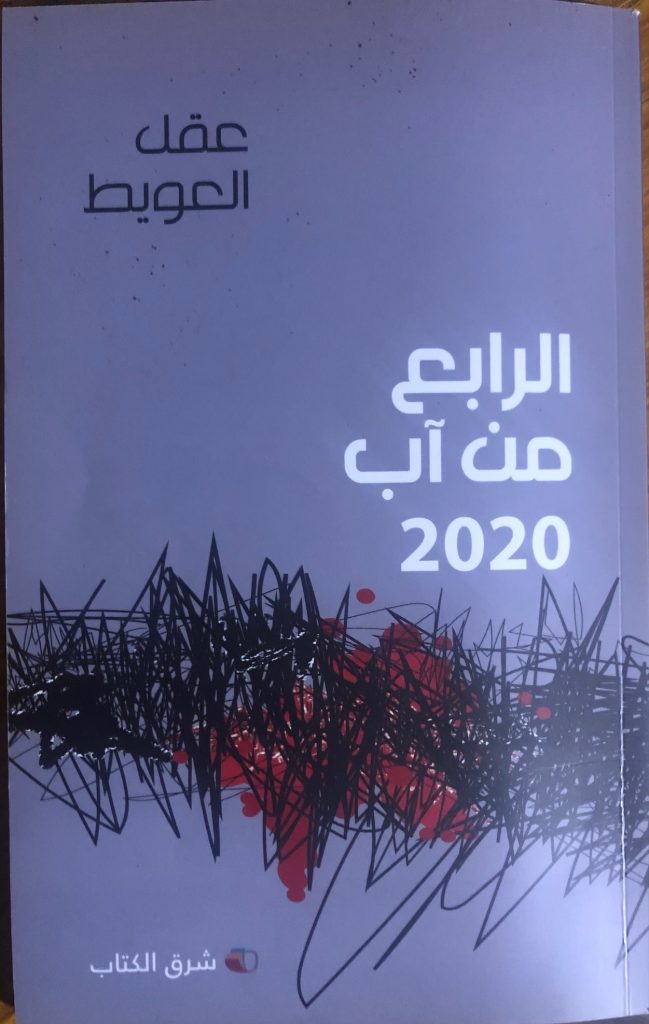

مُذْ “زُلزلَت الأرضُ زلزالَها”، بانفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب 2020، ما تزال ارتدادات الزلزال / الانفجار تتوالى، على غير صعيد، ومنها الصعيد الأدبي. ولعلّ آخر ما سجّله مرصد الأدب من هذه الارتدادات القصيدة الطويلة للشاعر اللبناني عقل العويط التي تمتدّ على خمسٍ وستين صفحة، تحتوي على ثمانمائة وثمانيةٍ وثمانين سطرًا شعريًّا، يتراوح عدد الأسطر في الصفحة الواحدة بين سطرين اثنين، في الحدّ الأدنى، وسبعةٍ وعشرين سطرًا، في الحدّ الأقصى. ويتراوح عدد الكلمات في السطر الواحد بين كلمة واحدة، على الأقلّ، وثلاث عشرة كلمة، على الأكثر. وتتوزّع الأسطر على الصفحات بشكلٍ طباعي شعري في ثلاثة وثلاثين صفحة، وبشكلٍ طباعي نثريٍّ في إحدى وثلاثين صفحة، ويتجاور الشكلان معًا في صفحة واحدة فقط، هي الصفحة الثانية والستّون. ولعلّ هذا التعدّد الشكلي يُشكّل انعكاسًا نصّيًّا للتشظّي الذي أحدثه الانفجار على أرض الواقع. وهكذا، يكون ثمّة تناسب، في الشكل، بين الواقع والنص.

العنوان والمتن

“الرابع من آب” عنوانٌ زماني لمتنٍ مكاني هو بيروت، ما يقيم، للوهلة الأولى، مفارقة بين العنوان والمتن. غير أن تناول الشاعر المدينة، في أزمنة الاحتضار والموت والقيامة، يجسر الفجوة بين العنوان والمتن، مع العلم أن التراسل بين الزمان والمكان واستخدام أحدهما بدلاً من الآخر تقنية شعرية معروفة. وإذا كان زمنا الاحتضار والموت يندرجان في حقل الرؤية، فيشكّلان موضع وصف الشاعر، ولو بعين شعرية، لا تضع الأمور في نصابها التقليدي، وتخلخل موضعيّتها التاريخية، فإن زمن القيامة ينتمي إلى حقل الرؤيا حيث تتمظهر الشعرية. والرؤية شرطٌ للرؤيا.

الرؤية والرؤيا

في قصيدته الطويلة، يرى عقل العويط (من الرؤية) ليرى (من الرؤيا). يشعُر (من الشعور) ليشعَر (من الشعر). وهو يروي كراءٍ، كما يقول في بداية القصيدة: “فلأروِ إذًا / كما لو كنت قد رأيت / فلأروِ كما لو كنت أرى” (ص 9). وهو يرى كراوٍ، كما يشير في نهايتها: “يقف الراوي ليرى / فيرى” (ص 71). وبين راءٍ يروي وراوٍ يرى تمتدّ القصيدة. ويتحرّك الشاعر حركة مكّوكية بين الشعور والشعر، بين البصر والبصيرة، بين الرؤية والرؤيا، ما يمنح القصيدة حركيّتها الشعرية.

تتمظهر الرؤية في “الرابع من آب” في وصف الحدث وما أحدثه من تحوّلات في المكان والإنسان. وعلى الرّغم ممّا يستشعره الشاعر من عجز حتى الموت، بفعل الصدمة، في بداية القصيدة، يعبّر عنه بالتساؤل: “فكيف لميّتٍ أن يصف؟!” (ص 8)، فإنّه ما يلبث أن يستلّ عينه الشاعرة، ويرصد الفاجعة وتمظهراتها في الحالات والأحوال والطيور والنباتات والموجودات والثياب والروائح والأشياء والأدوات وغيرها من محتويات الفضاء. ويصف المشهد السوريالي الذي تتجاور فيه النقائض وتتضادّ المتنافرات على خشبة المسرح. وإذا موسيقى الركام، ومواء الهررة، والجدران المنحنية، والأجنّة المجهضة، والورود العارية، والغيوم الواطئة، والماء المترب، والطفل اللاهث، والجرح الطائر، والكرسي المخلوع، والرخام المهموم، والأشرعة المخلّعة، والنوارس المذعورة، ومئذنة الكنيسة، وجرس المسجد، التي تؤثّث المسرح الواقعي، يحفرها الشاعر بسكّينه على الورق، ما يحوّل نصّه إلى ساحة حرب تزخر بكلّ أنواع الحطام، المادّي والبشري والحيواني والنباتي، ويجعل القصيدة مرآة للمدينة المحطّمة.

شاعر الواقع وشاعر النص

وبذلك، يتحقّق نوع من التوازن بين الانفجار / شاعر الواقع الذي يعبث بالوقائع المادية والبشرية، ولا يبقي شيئًا في مكانه الطبيعي، وبين الإنسان / شاعر النص الذي ينزاح بالمفردات عمّا وُضعت له في الأصل، ويُدخلها في علاقات غريبة، ولا يدع كلمة في مكانها. وهي مقارنة موجعة ونافرة، حين يصبح الخراب العميم واقعًا شعريًّا، من جهة، وحين يصبح الشعر تخريبًا للعلاقات النصية التقليدية، من جهة ثانية. إنّها سخرية القدر بالتأكيد.

وعقل العويط لا يصف الحدث وتحوّلاته بالعين المجرّدة، رغم أنّ الحدث، في تجرّده، شاعريٌّ بامتياز، بل بالعين الشاعرة. لذلك، ينسب الأفعال إلى من ينبغي أن تقع عليه، في الأصل، فالموتى يبحثون عن المفقودين، والبحر يغرق، والكرسي يستريح، والشرايين تتدفّق، والرصيف يجرّ قدميه، والمرآة تلملم ذكرياتها، والوجع صامت، ما يضعنا في قلب العملية الشعرية التي يشكّل التضادّ عمودها الفقري. وهكذا، يشكّل صدور الأفعال عمّن ينبغي أن تقع عليه، في الأصل، أي عن غير فاعليها الأصليّين، نوعًا من انقلاب الأدوار في النص يعكس الانقلاب الكبير في الواقع الذي أحدثه الانفجار، حيث تتبلبل الموجودات، ويختلط الحابل بالنابل.

أسئلة وتوقّعات

أمّا الرؤيا في “الرابع من آب” فهي مجرّدة من الرؤية. وتتمظهر في أسئلة يطرحها الشاعر، من جهة، وفي توقّعات يتنبّأ بها من جهة ثانية. والأسئلة قد تطوي على تشكيك أو إنكار أو تطلّعٍ إلى خلاصٍ ما أو رغبة في الثأر؛ ففي معرض كلامه على الحشرجات التي تمهّد سبل العبور إلى ضفّةٍ أخرى، على حدّ تسمية المؤمنين، يتساءل مُشكّكًا: “أهي ضفّةٌ / هذه التي نقيم فوقها هنا / نحن الأحياء؟ / أهي حقًّا / ضفّةٌ أخرى / تلك التي ينتقل إليها الكائن؟” (ص 7، 8). وفي معرض استنكاره ارتكاب الحماقات الكبرى، يتساءل: “ما الذي يوجب على الانتظام / ارتكاب حماقة / من شأنها أن تفسد خجل وردة / وَوَرَعَ شجرة زيتون؟ / ما الذي يجعل طفلاً / يرتدّ عن ثدي أمّه الحليبي / ليلعق ترابًا مضرّجًا بالزجاج؟” (ص 27). وفي معرض تطلّعه إلى الخلاص، يتساءل: “ألا ينبغي لأحد / أن يضع حدًّا لهذا الهراء؟” (ص 28). وفي معرض معرض غضبه من هذا الواقع السوريالي الكابوسي الذي ينوء بكلكله على الجماعة، يتساءل معبّرًا عن رغبة عارمة، عامّة، في الثأر: “كيف نُصفّي ثأرنا مع هذا الليل؟” (ص 22).

النوع الآخر الذي تتمظهر فيه الرؤيا يتخطّى الأسئلة التي يجرّدها الشاعر من الوقائع المرئية إلى التوقّعات في نوع من استشراف المستقبل. وفي هذا السياق، نقع على نوعين اثنين من الرؤى، المتشائمة والمتفائلة، يحضر الأوّل في بداية القصيدة، ووسطها، ويحضر الثاني فيما عدا ذلك. ففي بدايتها، وتحت تأثير الصدمة، يرى موت الأنهار والمستشفيات والبساتين، لذلك، يدعو إلى عدم إقفال التوابيت وتسميرها، لأنّه ” سيأتي وقت قريب نحتاج فيه إلى التوابيت المختومة بسجلاّت أصحابها، لحشر أشلاء الأنهر، وفرائص المستشفيات، وأحشاء البساتين” ( 12). ومن سخرية القدر أن هذه الرؤيا الكابوسية تتحقّق اليوم على مرأى منّا جميعًا. وتتكرّر هذه الكابوسية في رؤيا أخرى، وسط القصيدة، وتنحو نحوًا مرعبًا: “ستنامين في المقبرة العارية / بلا قمر عليك / وستُتْركين للضباع والغربان / كما تُتْرَك جِيَفٌ مغدورة / لتتدثّر بأحلامها المجهضة” (ص 44).

غير أنّه ما إن يتخطّى الشاعر الصدمة الأولى، ويستعيد زمام الرؤية، حتى تتّخذ الرؤى منحًى آخر متفائلاً، يؤمن بأهل الخير الذين سينبرون إلى نجدة المدينة: “سيهبّ الكثيرون لرفعك عاليًا كما تُرفع عروسٌ يوم الزفّة أو كما يُرفع سهلٌ إلى رؤوس الجبال” (ص 35). ويؤمن بعثورالمنارة على المدينة، وبعودة الصيّادين بها إلى الميناء: “منارتك ستعثر عليك وسيعود بك الصيادون إلى الميناء مع الفجر” (ص 48). ويتعدّى عقل العويط زمني الاحتضار الموت إلى زمن القيامة، فيؤمن بحتمية قيامة المدينة بعد الصلب، وبمجدلية تمسح قدميها، ومسيحٍ يمشي على مائها: “لا بدّ من مجدلية / تمسح عن قدميك الحافيتين / ما يعوق حفيفهما / عندما تنتقلين بين البر وأحاسيس الزبد / لا بدّ من مسيح / يمشي على مائك” (ص 30).

بالسكّين يكتب عقل العويط “نشيد إنشاد” المدينة، فيجرحنا ويوجعنا، لعلّنا نرتقي إلى مقام جرح المدينة وحالها. ولا يسعنا في ختام هذه العجالة سوى أن نشاركه رؤاه المتفائلة وإيمانه بقيامة المدينة، رغم مئات اليوضاسيّين الذين يتربّصون بها وبنا.

عقل العويط الله يسمع منك.