وعي الكون ووعي الطبيعة

أنطوان يزبك

“ليس لأني لا أحبّ الإنسان،

بيد أني أحب الطبيعة أكثر

(اللورد بايرون)

منذ بدأت حركة التنوير العالمية في القرن الثامن عشر وما تلاه من سنوات معرفة واكتشاف صاخبة ومدوية، والإنسان لا يني يبحث عن حقول خصبة لتطوير فكره ومعرفته، إلى درجة أنه بات من المهم لدى المفكرين والعلماء إضفاء المصداقية على إنجازاتهم ومكتشفاتهم.

ويبقى السؤال يطرح نفسه: هل انطلقوا من عدم أم كانت لديهم مرتكزات أساسية فرضت نفسها في صلب معادلة المعرفة التي ارتكنوا إليها؟!..

وأيضًا هل كانت ثقة البعض معدومة بذاته ووعيه لدرجة تحويل انتباهه إلى الكون والطبيعة الخارجية؟

فها هو اللورد بايرون مثلا على عكس ووردزوورث (Wordsworth ) الذي جعل من الطبيعة فكرة مثالية، يرى في الطبيعة صديقة للإنسان، وهي بالنسبة له الوسيلة الوحيدة التي تقرّب الإنسان من الله، الخلود وفهم الوجود، إذ يقول في ذلك: “الطبيعة تجعلني أتحد بالكون، حيث أشعر بعدم قدرتي على التعبير لكن في الوقت عينه لا أستطيع أن أخفي ما أنا عليه من مشاعر”.

إلى ذلك، كان هناك أهداف حثيثة من أجل إرساء عملية واضحة من البحث والاستفسار كنشاط علمي والتوصل إلى المعرفة وهذا هو هدف الإنسان الأسمى، التائه في الوجود الذي يريد أن يضع تحديدًا لذاته الصغرى، وتاليًا أن يحدّد علاقته مع الطبيعة، وما تتطلب منه هذه الطبيعة وما تفرضه على هذا الكائن الضعيف.

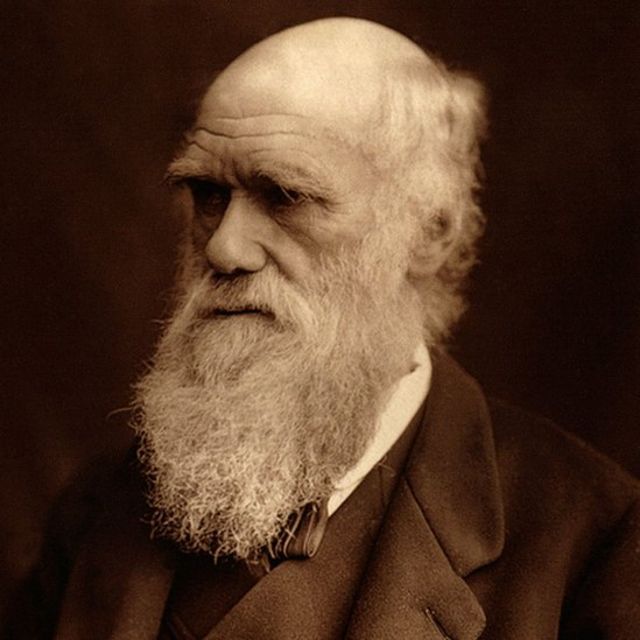

على هذا الأساس أتى تشارلز داروين ليقول: “ليس الأقوى من بين السلالات؛ هو الذي يبقى على قيد الحياة ولا حتى الأذكى! بل الذي يستطيع أن يتأقلم مع التغيير”.

هكذا أدخل داروين معادلة تأقلم الإنسان مع الطبيعة من أجل الاستمرار وحفظ السلالات، فالسلالة التي “تتمرّد على الطبيعة” تزول بطبيعة الحال، ولا يبقى منها أي أثر! وهذه الحقيقة العلمية تجيز لنا أن نتبصّر في مدى هشاشة الإنسان؛ في حال حصلت تقلبات مناخية كبيرة كعصر جليدي جديد حذّر منه علماء بريطانيون، أنه قادم ابتداء من عام 2040، أو جفاف وتصحّر بسبب ذوبان ثلوج القطبين الشمالي والجنوبي بفعل الاحتباس الحراري.

يتشارك في هذه الفكرة أيضًا العالِم النابغة ستيفان هاوكينغ الذي يقول أن: “الذكاء هو القدرة على التأقلم مع التغيير”.

من داروين إلى هاوكينغ ثمة رحلة شاقة لكن مثمرة، لإجلاء مفاهيم علاقة الإنسان بالكون، وإظهار قوة الكينونة من خلال علاقة متينة وتضامنية بين الذكاء الإنساني والطبيعة المحيطة، ذلك أن صدقية التأقلم مع الطبيعة تحصّن الإنسان في مواجهة المتغيرات وما ستؤول إليه مسألة وجوده في هذا الكون.

في هذا السياق أيضًا وعبر استحداث نظريات جديدة في رحلة الإنسان العلمية من أجل الاكتشاف، حاول العديد من الفلاسفة والعلماء والأدباء وحتى الساسة من المحور التقدمي؛ القضاء على تبعية الإنسان المتوارثة لتلك المعرفة المكتسبة وذلك التصديق الأعمى لكل ما هو سائد، إن من حيث الأخذ الفوري لكل “مسألة من دون اختبار ومن دون مساءلة”، أو من حيث عدم تطبيق التحليل والنقد بموضوعية من خلال شروط المعرفة الرصينة.

شيئًا فشيئًا صار لزامًا على الإنسان، أن يتقصّد الوصول إلى إيجاد تحديدات وتفسيرات تمهيدًا إلى ولوج عالم التعريف الواضح بكل شيء تقريبًا، خصوصًا في مجال المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية النظرية على الأقل؛ ولكن لهذه المسائل تبعات فكثرة الشك والمساءلة تدخلنا في دوامة رهيبة من الأسئلة والأسئلة المضادة؛ ها هو مثلا “بيار غاسندي” ينتقد كل الفكر الديكارتي في ما خصّ “مسألة الشكّ” التي لهج بها رينيه ديكارت الذي ردّ بدوره أن الحقائق بحدّ ذاتها، قد تكون منحدرة من عملية خيالية بحتة كأن أتخايل أنني أكلت وشربت في حين أنني لم أفعل ذلك أبدًا، من هنا ندخل في حمأة السؤال: هل يوصلنا التفلسف إلى العبثية واللامعرفة؟

حين يطرح الفيلسوف ألبير كامو السؤال التالي: “هل من الأفضل أن أكون موجودًا في هذا الكون أم لا؟ علمًا أن كامو هو رائد من رواد فلسفة العبث، ولو أنه كان على خلاف مع سارتر وأمضى حياته يتهرب من كل ما يربطه بسارتر، كي لا يصنّف فيلسوفًا وجوديًّا. في مثل هذا الخضمّ من الطرح، نبتعد فعليًا عن اليقين، ونشعر أنه كان من غير المفيد أن نطوي القرون في محاولة إسباغ الحقائق على وعينا وعلى الكون وتاليًا على الطبيعة التي تحيط بنا وتشكّل مسكنًا للإنسان ومنطلقًا لكل أفكاره وكفاحه في سبيل المعرفة وإدراك الذات والآخر.

لكن لا بأس إذا حاولنا تلقف المعلومات والتصورات من بوابة الرياضيات والفيزياء وتحديدًا من خلال نظريات علماء من أمثال روجر بنروز (Roger Penrose ) الحائز على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2020 وهو عالِم في النسبية العامة وعلم الكون وهو أحد المساهمين مع ستيفان هاوكينغ في صياغة نظرية الثقوب السوداء.

ولبنروز أيضًا آراء خاصة في مسائل الوعي والذكاء البشري، وقد وردت آراؤه في كتاب موسوعي تأسيسي دعاه “عقل السلطان الجديد”، وكتاب آخر “ظلال العقل” حيث يشرح لنا عدة مواضيع متنوعة، تمتدّ من الرياضيات إلى الفيزياء إلى النسبية العامة والخاصة.

يتحدث بنروز أيضًا عن بنية الدماغ والمشابك العصبية (عصبونات neuronnes)، معتبرًا أن الدماغ البشري يحوي شيئًا ما غير خوارزمي (أي لا يمكن تمثيله بخوارزمية algorithme ) هذا الشيء الخوارزمي الذي من المفترض أن يتحكّم بأفكارنا أضحى غير خوارزمي وهو المسؤول عن الإلهام والإبداع والأفكار الخلاقة، ويعتبر هذا نوعًا من التواصل مع عالم الكائنات الرياضية الأفلاطوني. العقل إذن يقدر على فهم الإحساس وينشئ هذه العلائق الحسية بين الإنسان والكون ويبني صرحًا من العواطف القادرة على بناء الفكر والشعور والإبداع لدى البشر وذلك بشهادة العلم والفيزياء والرياضيات!!..

ختامًا قد تتعدّد التفسيرات والإشكاليات لكن تبقى تلك الشعلة المضيئة في قلب الإنسان متوهجة وخالدة وقد وصفها اللورد بايرون في هذه الأبيات:

ثمة أربع أسئلة قيّمة

في الحياة يا دون أوكتافيو

ما معنى خائف؟

ممّا هي الروح مصنوعة؟

ما هو الشيء الذي يستحق

أن نعيش ونموت من أجله

الجواب لكل هذه الأسئلة هو: الحب!!…