“… وعُدْتُ إليَّ!” غادة السمروط ما زالت على سَفَرٍ، “تعبُرُ الكلمة بالكلمة!”

د. مصطفى الحلوة

(رئيس الاتحاد الفلسفي العربي)

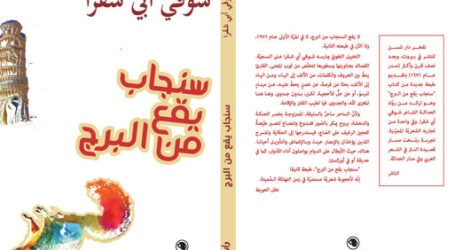

* تقديم لكتاب غادة السمروط”.. وعُدتُ إليَّ!” (2021) يضمُّ 250 نصاً، تنتمي إلى أدب التأملات والخواطر، منشورات مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، طباعة “دار البلاد للطباعة والإعلام في الشمال”.

مدخل: غادة السمروط وحكاية العبور بالكلمة!

” غادة السمروط تمارسُ فعل الاختراق إلى ما وراء الكلمة”: مراجعةٌ نقديّةٌ، قدّمتُها في ندوة حول كتاب لها، عنوانه “عندما أعبُرُ الكلمة بالكلمة/ دراسات أدبية”* وها نحنُ اليوم بإزاء “.. وعُدّتُ إليَّ!” نواكبها، وهي تستأنفُ فعل العبور بالكلمة، تحفرُ “بإبرتها صخرَ الحياة لتصل إلى الينابيع”، وكأننا بها – وفق الشّاعرة باسمة بطولي- “شجرةٌ تمتدّ أغصانها نحو الحاضر والآتي، بعد أن أخذت بجذورها من الماضي كلّ معرفة(…) مشتْ، ولمّا تزلْ صُعُداً في الطّليعة”.

وإذْ تبحرُ أديبتنا غادة السمروط في خضمّ الكلمة، فهي مُبحرةٌ “على متن القلمِ في يمّ الحياة”، وبإبرتها “تُبحرُ على متن الخيال!”.

مشروعُ إبحارها، بل اختراقُها بالكلمة لمّا ينتهِ فصولاً، وقد باشَرَتْهُ، منذ أن امتشقت القلم، تخطُّ به على لوح الوجود.. وبغُرزاتِ إبرتها تُطرِّزُ آياتٍ مُبدعات!

*

تُغِذُّ غادة السمروط السّير، عبوراً إلى اللانهايات، مُخرجة اللغة “من حيِّز الأداة إلى مجال الماهيّة”، إدراكاً منها أنّ “اللغة هي مقطنُ الوجود وحقيقتُهُ”، بل هي “بيتُ الوجود ومخبأ ميلاد الإنسان”.

مشروعُ عبورها بالكلمة ليس مُقتصراً عليها، بل له حضورُهُ الطّاغي لدى مُبدعي أُسرتها النّواتية.. فكريم يُوسف – ابنُها- يمارس فعل العبور، في ديوان له، عنوانه “عابرٌ بين كلمتين”، حيث تخلص أديبتنا، وهي تُقاربُ هذا المؤلَّف، إلى أنّه “كتابٌ في العبور إلى الذّات، إلى الأنا”، وفلسفة ذلك، حسبما ترى، أنّ “العبور أساسيّ في كل عمل إبداعيّ، يولِّدُ فكراً وخَلْقاً وإبداعاً”.. وعن زوجها الشّاعر أحمد يوسف، فهو المقيمُ على سفرٍ، في ديوانه “المسافر وحيداً”، والسّفرُ مُنتهى العبور.. وصولاً إلى “.. وعُدتُ إليَّ!”، لنجدَنا أمام حالة من عبورٍ، مفتوحة على فصولٍ دونها فصول! ولنا في هذه “الواو” المتصدِّرة العنوان، وهي واو الاستئناف، ما يشي بأنّ هذه الحالة الّتي تعقبُ حالة، هي امتدادٌ، ولتُشكّل الذّاتُ، ذاتُ أديبتنا، مُبتداها والمُنتهى!.. إنّه العبور/ السّفرُ إلى الآتي.. إلى الماضي، العبور الّذي ما فتئ يتكرَّرُ، ولتحطُّ الرّحال في فِناءات الذّات: “وكم مرّةٍ رحلتُ لأعودَ إليَّ، لأكونَ أنا”.يبقى السّؤال: ما الهاجسُ الذي يتحكَّمُ بأديبتنا ويُؤرّقُها، وهي تغرقُ بالكلمة/ بالكتابة، إذْ تمارسُ فعل العبور إلى ذاتها، إلى أناها؟!

لقد تكشَّف لغادة السمروط أن في العبور تفلُّتاً من حالة الاستنقاع المميتة إلى فضاءٍ مُشرَّعٍ على أمل ورجاء! كأنّنا بها تُصغي إلى تجربة الشّاعر الفرنكوفونيّ/ الكونيّ صلاح ستيتيّة، فتترسّم خُطاه، في تعاطيه الكلمة “حيث يُضاءُ لنا مصباحٌ [في ظلّها]، يجعل الأرض المظلمة مُضيئةً والسّماءَ مُنيرةً، ويجعل دروبنا أليفة”.

.. تلك هي حكاية العبور بالكلمة/ بالكلمات/ بالكتابة، الّتي سنتوقّف عندها مليّاً، في “.. وعُدتُ إليَّ”.. هي حكاية أمسكنا بـِ”ألِفها”، في مراجعتنا النقديّة لكتابها “عندما أعبُرُ الكلمة بالكلمة”، ولكنّنا قد لا نُدركُ “ياءها”، بإزاء حكايةٍ من هذا الطّراز، مع أديبةٍ من عالم أثيريّ، تغورُ إلى ما وراء المعنى، تحملُ صولجان الكتابة، و”[تبيتُ] كلَّ يومٍ في قصرٍ من كلمات/ [وتكون] سيّدةَ في هذا القصر!”.

أجل! هي حكايةٌ لن يتمّ القبضُ على نهايتها!… أوَلَمْ تُعلن أديبتنا، في واحدٍ من نصوصها: “أملأ قلمي حبراً وأمدّه بالكلمات/ وإلى الآن لم يروِ كتابَ عالمي الصغير!”.

بل ألَمْ تُفصح عن هذا الاستعصاء “الكتابي” المؤقّت، قائلةً:” أتوكّأ على الكتابة، أسهرُ مع الكلمات/ أُصغي إلى فيافيها، أنتظرُ معنىً يهبطُ عليّ/ لكنّي كمن يتوكّأُ على الرّيح ، وليعقب ذلك انفراجٌ، بعد طول احتباس: “تأتي الكتابة مثل ديمةٍ ربيعيّة / كلماتها تبلّلني/ فيتحرك القلمُ إلى السّطر/ يذرفُ عليه ما حمل من مطر”.

“وعُدتُ إليَّ!”/ تقاسيم على إيقاع العبور إلى الذّات!

*

أ- وقفة مع “.. وعُدتُ إليّ!”: عنواناً!

في مقاربتنا الكتاب لا يمكن أن نضرب صفحاً عن العنوان، الّذي تخيّرتْهُ غادة السمروط “وعدتُ إليَّ!”، فهي- حسبما استبان لنا- تجهرُ بموقف “فلسفيّ” مُنبنٍ على حفرٍ معرفيّ، مآلُهُ الانتصار لمركزيّة الذّات، بل وعيٌ للذّات، وهي الأنا، وقد انتقلت إلى الفعل، بوصفها كائناً حرّاً في هذا العالم!.. وهل غيرُ الكتابة، بوسعِهِ أن يذهبَ، بهذا الفعل، إلى أمدائه، مثلّثة الأبعاد الزّمنيّة: حاضرًا وماضيًا وآتيًا؟!

لقد كان لأديبتنا أن تتقن لعبة الزّمن هذه:” رُحتُ في النّهار/ أغزلُ الضّوء سطورًا/ رصفتُها في مثلّثٍ، من ماضٍ وحاضر ومستقبل”.

وإذْ “.. تفيضُ الحياة في كلّ مساحات [صوتها]”، فهي- والقول لها- “تعلو إلى كلماتٍ في أطراف [أصابعها]، [وتكون ذاتها]”.

أجل! هو عنوانٌ دالٌّ مُفصِحٌ، يُبصّرُنا- من أوّل الطّريق- بخطاب أديبتنا (Discours)، الذي غدا بمنزلة مشروع نتبيّنُهُ، في مختلف كتاباتها الإبداعيّة، وكذا النّقديّة.

ب- “.. وعدتُ إليَّ!”/ تقاسيم على إيقاع العبور إلى الذّات!

250 نصاً، أصغرها يضمُّ سطرًا واحدًا، وأكبرها لا تتجاوز أسطرُه أصابع اليديْن، تنتمي برمّتها إلى أدب التّأمّلات والخواطر، وتستبطنُ محطّاتٍ من سيرة ذاتيّة، ولتكون وقفاتٌ عميقة ومواقفُ، حول شؤون الحياة وشجونها.. تروحُ الكاتبةُ إلى سفرٍ في الاتّجاهين، فيكون سفرٌ إلى الماضي، إلى عالم طفولتها الهانئ، وهو سفرٌ في الاتّجاه المعاكس- إذا جاز القول- تُداوي به الحاضر الحافل بما يسُرُّ وبما يمضُّ، عبوراً إلى آتٍ، يكتنفه الكثير من الأسرار، إذْ “الدّهرُ حُبلى، ليس يُدرى ما تلد!”.

.. في عددٍ من هذه النّصوص، تعيش أديبتنا هاجس العمر، الّذي لا تتوقّف عقاربه عن السّريان، مُعلنًا، جهرًا وسرًّا، بأنّ “دوام الحال من المُحال!”.

.. ذلك هو الزّمن، مثلَّث الأبعاد، الّذي تتحرّك عبره النّصوص، فيحتوي ذات الكاتبة، بل هي تتكثَّفُهُ، ليغدو “ذاتًا” من “ذاتها”!

ولعلّ ذلك يردّنا، على سبيل المقايسة، إلى أبي الطّيّب المتنبّي، الّذي ينهدُ إلى تجاوز زمنه، إذْ يعلن:” أُريدُ من زمني ذا أن يُبلّغني/ ما ليس يُدركُهُ من نفسِهِ الزّمنُ!”.

.. في تقصّينا الوحدة العضويّة/ الموضوعيّة للكتاب، فإنّ نصوصه، على كثرتها وتشعُّب الموضوعات، تتراصف وراء بعضها البعض، بل تتّسق، سالكةً إلى هدفٍ واحد، وضعَته الكاتبة نُصب قلمها، وهو العبور بالكلمة/ بالكلمات/ بفعل الكتابة إلى ذاتها، وَلِيَرينَ على النّصوص جميعها مُناخٌ نفسيّ واحد وتوجُّهٌ فكريٌ جامع، في إطار طقوسيةٍّ واحدة، وعزفٍ واحدٍ غير رتيب، على تقاسيم ذلك العبور!

إشارةٌ إلى أن غالبيّة النّصوص هي لوحاتٌ ناطقةٌ، انتُسِجَتْ خيوط مشهدياتها من فنونٍ جميلةٍ شتّى، فحفلت بما هو رسمٌ بالكلمة، ونحتٌ بالكلمة، وتطريزٌ بالكلمة، وتلوينٌ بالكلمة، وإيقاعٌ بالكلمة… كل أولئك يُصعِّد بالنّصوص إلى فضاء الكتابة الإبداعيّة!

.. في مقاربتنا النّصوص- وقد قرأناها جميعها بتأنٍّ- نجدُنا أمام مجموعة من الرّسائل، تبعثُ بها الكاتبة، بمختلف الاتّجاهات.. هي رسائل، بل تقاسيم، تعزفها- كما أسلفنا- على إيقاع عبورها إلى الذّات!.. جسرُ عبورها فعلُ الكتابة، وكأنّنا بها، تُعلنُ على الملأ:” أنا أُمارسُ فعل العبور بالكلمة/ بالكتابة.. إذًا أنا موجودة، أنا ذاتٌ، أنا وما أبوحُ به إلى خلود!”.

.. وإذْ نكِبُّ على الرّسالة المحوريّة الّتي تفيض بها النّصوص، فهي تتمحورُ حول أطروحتيْن، أطروحة الكتابة وأطروحة العبور إلى الذّات، تتجادلان فيما بينهما تجادلًا خلاّقًا، بحيث لا يكون عبورٌ إلاّ من خلال الإبحار على أشرعة الكتابة/ الكلمة/ الكلمات من جهة، ولا معنى للكتابة/ الكلمة/ الكلمات ما لم تُفضِ إلى “اجتياز”، بل تجاوز، من جهة أخرى:” أملأ الوقت أثاثًا من أفكار ومن خيال/ أمحوه لاجتيازه:/ هنا بعضُ جرأة، أذهبُ بها إلى الصّمت، أرجوه كلمة ذات معنى”.

في هذا الاجتياز ثمّة مخاض الصّمت، استعدادًا لإفصاح، فالصّمتُ، لدى كاتبتنا، محطّةٌ لا بديل منها للجهرِ بإبداع!

.. وإلى هاتين الأطروحتين، ثمّة أطاريح مُتعدّدة، تتكامل معهما فصولًا، سوف نعرِّج عليها، كونها تُشكّل جزءًا لا يتجزّأ من مشروع كاتبتنا، الّذي تُبشّرُ به، وهي تعتنقهُ اعتناق المؤمن لِدينِه!

تأسيسًا على ما تقدّم، سنستعرض تباعًا مختلف الرّسائل/ الأطاريح، الّتي تحتويها النّصوص، علّنا نبلغ مع الكاتبة مسافةً قصيَّةً في مشوار عبورها بالكلمة!

أولاً- في أطروحتي الكتابة/ العبور المتماهيتيْن ببعضهما بعضًا!

هما الأطروحتان اللتان تخترقان النّصوص برمّتها، إذْ تمثّلان المركز من الدّائرة الّتي تدور على محورها سائر الأطاريح الّتي تشي بها هذه النّصوص.

.. وإذْ نتساءل: لماذا تستغرقُ أديبتنا في حالة الكتابة، تُعاقِرُ زمنها حتّى الثُّمالة، بل بلوغ حالة من انتشاء عرفانيّ؟.. ويأتينا الخبرُ اليقين من الفيلسوف الفرنسيّ رولان بارت: “أن يكتب الإنسان، على امتداد الزّمن، يعني أن يبحث عن الكلام الأكبر(..) ولا يكتب ليُجسِّم فكره، بقدر ما يسعى، عبر ذلك، إلى استنفاد مهمّة، تحملُ في ذاتِهِ سعادتها الخاصّة”.

وفي هذا المنحى تذهبُ كاتبتنا، فترى أنّ الكتابة الحقيقيّة، التي لا زيف فيها ولا تلوُّن، تُروِّي عطشها وتُعيد إليها ربيع الحياة، وهي تعبُرُ بها إلى الذّات: “أحبُّ الكلمات الّتي بلونٍ واحد/ تأخذني إليَّ/ أتعلّقُ بما ترسمُ من صُوَر/ أروّي عطشي بنُسغها/ فأُزهرُ مثل شجرةٍ يعودُ إليها الرّبيع”.

.. ولأنً الكتابة لها هذا الفعل المُحيي، تخلع الكاتبة عليها بعضًا من قداسة، وتروحُ إلى التّعبُّد في هيكلها:” أعبدُكِ أيّتها الكلمة/ تجري فيَّ الحروف/ تُشكِّلني نسمةً/ تكتبُني عبوراً في الرّيح”.

هكذا، والحال هذه، كان للكتابة أن تُشكِّل الكاتبة فكراً، وتنفحها روحًا، بما يُوفِّر لها مجاز عبورٍ إلى حيث انتظاراتُها الموعودة!

.. هي الكتابةُ خارج الصّفحة، ما تبتغيها أديبتنا، ولكن بالطّبع ليست الكتابة على هامش الصّفحة!.. هي الكتابةُ خارج الصّفحة، بما هي تخطٍّ للصّفحة الّتي يلتزمها سائر الكُتّاب، ولا يخرجون عن حدودها المتحيِّزة!:” أراني الآن، وقد تحرّرتُ من بعضي/ ورحتُ أكتُبُ خارج الصّفحة(..) أبحثُ في زمنٍ تئنُّ حبّاتُهُ، قبل أن تتكوّم كثبان رمال”.

.. وفي ارتقاءٍ بالكتابة/ الكلمات، فهي تحفر في نفس الكاتبة وعقلها، تُدخلها في متاهات قلقٍ وجودي، عَبْرَ علامات استفهامٍ وتعجُّب تغزلُ أمام بصيرتها، وحيث لا قدرة لديها للخروج من هذه المتاهات!: “ثرثارةٌ أنا، أهوى الكلمات/ أغرسها على الورقة/ فتُعرِّشُ فيَّ كرمةً من علامات استفهامٍ وتعجُّب/ عبثاً أحاولُ اقتلاعها!”.

بيد أن لا فكاك لكاتبتنا من عالم الدّهشة، الّذي يعصفُ بفكرها، إلاّ عندما يسكرُ قلمها بحبرها، فتستظِلّ ساعتَها جناح طائر محلّق:”.. فأغرقُ في حبرٍ يثمل فيه القلم/ وأراني أتفيّأ جناح طائر يُحلِّق/ أجتازُ فضاءات الدّهشة/ وفي الأفق، عند عتبة الماء، أرى بحراً يتلألأ”.

.. هي الكتابة المبدعة المجنّحة، العابرة بكاتبتنا، بل المرتقية بها صُعُداً، فتتموضعُ بين أرضٍ وسماء “[تقطف] نجومًا / [تزرعها] في الماء/ فتنبتُ كلماتٌ تجري حتى النّبع”.

بل هي الكتابة الهانئة، كما الحقول، تمتدّ حتّى الفرح، حيث “.. الكلماتُ تبعثر شوق الماضي/ على بساطٍ من حريرِ عشب”.

هي الكتابة الّتي تأخذ أديبتنا إليها، إذْ تقف على شفا حُفرةٍ، فتهنأ، وقد وجدت نفسها مرميَّةً في حقلٍ من سطور”.

وهي الكتابة تأتيها في عتمة الليل “[فتصّاعدُ] الكلماتُ نجوماً/ [وتتيه] السّطور في فضاء المرء”.

.. وعَبْرَ الكتابة، يتكشَّفُ لكاتبتنا جوهرُ الحقيقةِ من ظلالها! كأنّنا بها، في فعل الكتابة، تأخذنا إلى “كهف أفلاطون”، حيث يُميَّزُ الجوهر من العَرَض: ” عندما تجيءُ السّماءُ مساءً/ أذهبُ.. / تحملني كلمةٌ إلى كهف الضّوء “.

.. وعن الكتابة/ الكلمات المتعدّية إلى ما سواها، فإنّ أديبتنا تخلع عليها بُعدًا كونيّاً، وهي تعبُرُ بها من ذاتها إلى ذاتِ العالم:” عندما تتماوجُ الفواصل بين الكلمات/ وتبحُرُ المعاني إلى أفق الحياة/ يكون عندها الحبرُ فكرًا، يرنو إلى شعاع شمس/ وصوتًا غادر الذّات ليكونَ في كلّ ذات / في كلّ حبّة تراب”.

.. من المقلب الآخر لفعل العبور، بالاتجاه المعاكس، ثمّة ارتكاسٌ إلى الماضي، ماضي الكاتبة الجميل. ولن يكون ذلك إلاّ عبر استثارة الذّاكرة البيولوجيّة، بل إحياءٌ لذاكرتها الإبداعيّة!

هكذا ترتدُّ كاتبتنا إلى عالم الطّفولة، المُترع ذكرياتٍ جميلةً ومحطاتٍ هانئة، تُندِّي بها جفاف الحاضر، وتعبُر إلى الآتي، فتُطِلّ على أملٍ ورجاء، عُدّتُها الفكرُ والخيال:” مثل مصباح تأتيني الطّفولة/ بوجهها البلّوري/ يُبدِّدُ ليليَ الطّويل!”.

العبور إلى الماضي، يأخذها إلى دفء الطّفولة، حيث تجتاحها الذّكريات، فتشعُّ نفسًا:” أراني أشعُّ في هبوب الذّكريات/ يأخذني الحلم/ مضيئةٌ أنا، أسمعُ صوتًا بلونِ الأمس/ تحضنُهُ دمعةٌ بدفء الطّفولة”.

.. هي الطّفولةُ، بل الماضي المشرق، يتنزّل بردًا وسلامًا على ما جفَّ في حديقة حاضرها،”… فينبتُ فيها عَوْدٌ من آمالٍ، تُظلِّلُ الدّرب، وصفاءٌ يُبدِّدُ الوحشة/ وأراني أمتلئُ صمتًا وصلاة”.

والسؤال الذي يُلحُّ علينا: لِمَ العودة إلى الطّفولة، وهي فعل عبورٍ، في اتجاهٍ معاكس، كما أسلفنا؟

لقد كان لها في هذه العودة/ العبور فعل شفاء، بل فعل مواجهة الحاضر، بكل ظلمه وعسفِهِ! :” ينطلقُ قلمي في فضاء الذّاكرة/ يبحث عن فرح بلونِ الطّفولة/ يأتيه الحاضر ببرقِهِ ورعدهِ/ تُظلِمُ الصّفحةُ/ وتهطلُ كلماتٌ بلونِ الخريف”.

إنّه الصّراع المحتدم داخلها، بين “.. ماضٍ يهزأ بالحاضر/ وحاضرٍ لا يرجو ماضيًا! “.

.. وإذْ تحنُّ كاتبتنا إلى الطّفولة، مُستعرضةً حُلوَ الذّكريات، فما ذلك إلاّ توقاً إلى حياةٍ متجدّدة، بعد أن أعمل الدّهرُ فيها ما أعمل:” أشعلتُ بخوراً، في زاويةٍ من الحنين/ ورحتُ أجوبُ طفولةً، نبت فيها الزّعترُ والوزّال/ فرأيتُني خرافةً تتوسَّلُ الحياة!”.

بهذا الطّقس من القداسة، حيث للبخور فعلُهُ، ويشي بأجواء تعبُّدية، ليس للكاتبة إلاّ أن تحجّ، كلّ عشيّةٍ، إلى طفولتها! :” كلّ ليلةٍ، أحجُّ إلى طفولةٍ/ تبعثرت نسائمها في مهبّ الحياة”.

ولعلّ هذا الصّراع بين الماضي والحاضر، بين حطّ الرّحال، رحال الكاتبة، في الحاضر وبين العبور إلى الماضي، يُختزل بهذه المشهدية، شديدة الإفصاح، والتي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها:” في الماضي كانت الصّفحة تتلألأ سعادةً/ وتفوح أحلاماً، تنبسطُ على شطآن الأمل/ (..) أمّا اليوم، فقد انقلبتِ المرآة:/ جاءتِ العواصف، واكفهرتِ النّفس/ وراح الضّباب يتكدّسُ على حافة عينيّ/ والصقيعُ يجولُ في فيافي الوجه/ وأراني أسكبُ على الورقة حروفًا تئنّ وهنًا/ وكلماتٍ تنوء سوادًا/ فأتساءل: هل يُمكن إصلاحُ المرآة؟/ وهل يعودُ للصّفحةِ بهاؤها؟” (النّصّ رقم 233). كأنّنا بالكاتبة، تستعيدُ بلسان أحد الأعراب:”.. وهل يُصلِحُ العطّارُ ما أفسدَ الدّهر؟!”.

.. وبقدرِ ما تشكّل الطّفولة حالةً من ارتياح وهناء، فهي تُثير لدى كاتبتنا وجعًا وحسرة، بل سعادة أليمة! :”أقرأ الماضي فأذوي حنيناً وحسرةً/ أعودُ إلى طفولةٍ، تتساءل عجبًا/ فتستفيقُ في سعادة مؤلمة”.

*

ثانيًا- في أطروحة سريان العُمر والتحصُّن من عواديه بالكتابة!

في مواجهتها لعبة الزّمن، مثلّثة الأبعاد، تجهدُ الكاتبة، للخروج من إهاب الحاضر، الزّاحف نحو آتٍ، هو مبعث قلقٍ لديها:” يكفي أنّني همسةٌ في نسمة/ لحنٌ في وتر/ وبسمةُ حجرٍ في واد (..) / لأخدع الوقت وأخرج من عباءتِهِ”.

ولكن كيف الخروج من عباءة ذلك الزّمن الّذي يتعقّبها على وقع خُطى العمر الّذي يتبدّد مع الأيّام؟! هي بالكلمة/ بالكتابة تستطيع العبور إلى برّ الأمان، فتأمن غوائل الزّمن وتستكين نفساً!

.. ” وقفتُ بلا حراك علّ الوقت يهدأ” (النّصّ رقم 8).. الوقت/ الزّمن في سريان، وهو لا يسير على وقع حركتنا، بل يجرفنا معه في سريانه!

الزّمنُ يعبر بنا – بالكاتبة- إلى نهاية الحكاية:” فرأيتُ الموتَ قصيدةً ترسم الغروب “، هو غروب العمر!

.. دفعُ الزمّن بالزّمن، ودفعه بالكتابة هما وجهان من وجوه المقاومة، لدىكاتبتنا، فإذا بها تروح إلى حديقة الكلمات، تُشهرها في وجهه، وإلى زمن الطّفولة، تستعينُهُ في عمليّة المواجهة:” أبحثُ في حديقة الكلمات/ عن سنابل من صمت/ وياسمين من حنين/ أقطفها وأملأ بها كأس العمر/ أروّيها تأمّلًا وصبرًا/ علّها تُعيدُ إليَّ وهجًا، خَفَت زيتُه/ وعطراً، استقلّ الرّيح ومضى”.

لقد غدا الزّمن طيفاً/ شبحاً يتبعُ الكاتبة، يتقفّاها، سواءٌ أتكلمت أم صمتت! وهل ثمّة مجالٌ أو إمكانٌ لفكّ الارتباط بين الزّمن والكلام؟! الزّمنُ يقطرُ عربة عمرنا، سواءٌ أملأنا هذا العمر كلامّا أو أفرغناهُ صمتًا!

وكم كان سريان العمر يُمِضُّ الكاتبة، إذْ ترمقُهُ، غاضَّةً البصر عن الرّأس، وقد اشتعل شيبً:” .. تنظر إلى الوقت يسيل/ وتغضُّ الطّرف عن بياضٍ أحكمَ في الرّأس”.

.. ليس لها بإزاء ذلك إلاّ الفرار من هاوية الدّوران، دوران عقارب الزّمن، ولكن أُسقِط في يدها، فأيّان المفرّ! :” تدورُ الأرض، وترمي بنا خارجاً في الفراغ/ لكنني ألهو، أصعد شجرة/ أهربُ لوقتٍ من هاوية الدّوران”.

.. يزحف الزّمن إليها، تبحث عن نقطة ماء، علّها تُندي جفاف ما تبقّى لها من عمرٍ، في ذمّة الزّمن:” أين أنا الآن؟ أراني يُحيطُ بي زمنٌ محدودب/ أسقط فيه حبة صغيرة/ تبحث عن ماء!”.

.. وإذْ يُسْدَلُ السّتارُ على حكاية دفع الزّمن، وعلى المواجهة العبثيّة الّتي لا تُسمنُ ولا تُغنِي، يرتسم ، أمام ناظريْ الكاتبة، ذلك “الاستحقاق” الوجوديّ: “وتمضي السنون، ونخشى الوصول إلى ميناء”.

ثالثًا- “.. وعُدتُ إليّ!” / في البُعد التّأمّلي العرفانيّ العابر إلى فضاء الفلسفة!

في متابعاتنا المتعمّقة نتاج كاتبتنا تحصَّلَ لنا أنّها تتوهّج مواقف، بل حالاتٍ عرفانيّة. فهي، إذ تروح إلى بعضٍ من حالات المتصوّفة، تصوغُها إبداعيًّا، وليس بأسلوب تقريريّ! وبذا تُخرِج عرفانِها عن العرفان التّقليديّ: أدبيّاتٍ وطقوسيّات مُتوارثة.

في تصدِّي الكاتبة لعددٍ وافٍ من قضايا الحياة والوجود، وفي عيشها حالاتٍ من انتشاء عرفانيّ، اتّخذت من الطّبيعة إطارّا، فخرجت من لدُنها لوحاتٌ مُبدعة، ارتصفت في تشكيل كونيّ أخّاذ!

وإلى الطّبيعة، فهي تعبُرُ إلى فضاء العرفان من منافذ أخرى، في عِدادها حالاتُ تجلّ إيمانيّ دونما شطح، إلى ممارسات تعبُّدية:صلاةً وتسبيحًا و”فتلات” دراويش:”.. حين الهواء يُشلِّع حبّات السُبحة التي عليها تلوْت صلاتي”.

.. على غرار المتصوّفة، تتحرّر من الأمكنة المتعيّنة، ولتغدو هبةً في فم الرّيح.. تصفو نَفْساً، وتبلغ حالة من صفاء، فتجوز طريق السّالكين إلى الله:”وعندما أصيرُ هبّةً في فم الرّيح/أقرأ رسالةً يُسِرُّها عالم بعيد/ وأعودُ إلى صفاءٍ، هو ظلُّ الإله في الطّرقات”.

.. عن الفناء فيالمطلق ابتغاءَ عبورٍ إلى بقاء، ها هي أديبتُنا “[تمشي] وحيدةً/ [يكفيها] نور يصّاعد من [داخلها]/ [تكتبه] حتى [يمحوَها]…

.. حالة الإشراق، الّتي تعيشُها، تتأتّى، عبر شمس المعرفة، يقذف الله أشعّتها النّورانيّة في القلب، فتنفتح الآفاق أمامها، وتسلك إلى ما وراء عالمنا التّرابيّ!:” رائعٌ نزول الشّمس في الأفق/ وأروعُ منه/ إشراقها في القلب”.

.. وكما شمس المعرفة وفعلها النّوراني، فإن نور القمر، الممتدّ إلى العدم، يغزوها ويشعُّ فيها نقاوةً مُطلقة، هي نقاوة حقيقةِ الموت، موت أصحاب العرفان المطهَّر :” كما قيثارة من صفاء/ هو القلبُ أسيرُ ضوء العمر/ يمتدُّ إلى العدم في نقاوة الموت”.

ذلك الإشعاع النّورانيّ، شمس معرفة وضوء قمر ، لا يستقيم، بل يأخذ مداه الحقيقيّ في مُناخاتٍ منالتّجلِّي “الارتداديّ”، حيث تكون العودة دائمًا إلى الذّات:” أُمسكُ يديَّ المظلمتيْن بيديَّ/ ومن شجرةٍ لأخرى/ أقطفُ ضوءًا وأسيرٌ إليَّ”.

أجل! هي حالةٌ من الاستغراق في الذّات، على طريقة المتصوّفة ونهجهم:”في حمى الأفق/ تورقُ السماءُ صلاةً/ يُنشِدُ البحر بوحاً/ وأنا بين الاثنين أسكنُ إليَّ”.

حالةُ الاستغراق في الذّذذات، تُخرجُ الكاتبة من حُطام الجسد وحسّ البصر، عابرةً بها إلى فِناءات البصيرة:” في النّور يُظلمُ المعنى/ أغمِض عينيك يستقِمْ كلّ شيء/ وتعاودِ الأبجديّةُ الكلماتِ”.

هكذا، في النّور وإبهارِه، يُظلمُ المعنى، وفي هدأة الظّلام يُضيء! لذا كان الليلُ الفضاء الأثير، لدى كاتبتنا، فتتهجّد وتتوجّه إلى الله، وتتماهى فيه!

.. زمنها زمن “عرفانيّ”، هو خارج زمن الآخرين من البشر، فإذا بها “..[تستسلم] للوحدة، [ترتّب] مساحةً في الغياب/ [وتطفو في داخلها]، خارج الوقت”.

في نصٍّ صارخٍ صوفيةً، ها هي أديبتُنا، ترى إلى نفسها غيرَ ما هي، إذْ تروح إلى حالة مُفارقة، فتشعّ ظلاماً وتتمدّد انحساراً! تُطِلُّ من أصغر ما فيها على أعلى حضورها.. لقد أضاعت ذاتها لتنداح في غيبوبة الغسق.. تعودُ إلى أناها، وإذا هي إيّاها! :” أنا لستُ أنا/ أشعُّ ظلمةً وأتمدّدُ انحساراً/ أنا في نواة/ أُطِلُّ من أدناي على أعلاه”.. “سأبقى في عالم الغسق.. أنا الآن أنا”.

* إذا كان لنا أن نُغادِرَ الحالة الصّوفيّة/ العرفانيّة، فإلى بعض المواقف التّأمليّة، الّتي يُلامس بعضها حدودَ الفلسفة، مكتفين بأمثلة نموذجيّة، لضيق المقام:

.. هي في تطلُّع دائم إلى تجاوز محدوديّتها الجسمانيّة والمكانيّة، وفي ذلك عبور إلى اللانهائيّ، بل إلى المطلق:” أتيتُ من لا شيء لأكون كلّ شيء” (النص رقم 20). كأنّنا بقول الإمام علي بن أبي طالب، يرنُّ في مسامعها:” وتحسبُ أنّك جُرمٌ صغيرٌ / وفيك انطوى العالمُ الأكبر!”.

وإلى ذلك، فهي، إذْ تأتي “من لا شيء”، تطرح قضيّةً إشكاليّةً، ما فتئت موضوع نزاعٍ بين الفلسفة والدّين، وهي الخلقُ من عدم!

.. وفي إطار تقاطع الفلسفيّ/ الدّينيّ، تتساءل أديبتنا عن حقيقة المصير، بما هو آيلٌ إلى بعثٍ أو دخولٍ في العدم! فهي تذهب إلى أنّ معرفتها نفسها في هذه الدُّنيا رهنٌ بمعرفة الهناك (دار المقرّ): “الوقتُ هنا ليس كما هناك/ أنا هنا أرحلُ وأبقى/ عليَّ أن أعرف الهناك لأعرف الهنا وأعرفني”. وتحقيقاً لهذه المعرفة، لا بدّ من طقسٍ تأمّلي، يتمثّل في الانقطاع عن الدُنيا والعودة إلى الذّات، فتتكشّفُ لديها حقيقتها السّاطعة: ” حين الأفقُ باهتاً لا ينطق/ أُقفلُ نافذتي/ وأُقفلُ عائدةً إليّ! “.

.. وإذا كان لعلامات التّعجّب والاستفهام، بل الدّهشة – بما هي عاملٌ مُفضٍ إلى هواجس فلسفيّة- فإنّ كاتبتنا ، الّتي تغزوها هذه العلامات وتؤرّقها، لها أن تتطارح بعض أسئلة وجوديّة، فتتساءل عن مصير البشريّة الّذي سيؤول، بكل ما تبنيه، إلى العدم! :” يتقدّم سيلٌ يحمل في صَخبِهِ حيواتٍ مضت/ ويحلم بأحياء سيمضون/ العالم يبني للعدم ما يحسبُهُ خلودًا في الزّمن!”.

كأنّنا بأديبتنا تردّنا إلى بعض النّظرات الفلسفيّة المتشائمة، الّتي تحتل حيّزاً بارزاً في دواوين أبي العلاء المعرّي، وكذا في زُهديّات أبي العتاهية، صاحب المواقف العبثيّة في تعاطيه قضايا الحياة والوجود!:” لِدوا للموت وابنوا للخرابِ/ فكلكم يصيرُ إلى ذهابِ/ لمن نبني ونحنُ إلى تُرابٍ/ نصيرُ كما خُلقنا من تُرابِ!”.

.. وفي موقفٍ “قياميّ” (Apocalyptique) تهجسُ كاتبتنا بمصير الكون برمّته، وليس بمصير كوكبنا فيما لو حصل خللٌ في فيزياء هذا الكون! :” ماذا لو اهتزّت فيزياء الكون؟/لتطايرنا غباراً في الفراغ/ ورُحنا ندورُ والكواكب والحجارة وكلّ الأشياء/ وربّما صرنا اشتعالاً جميلاً يسيل إلى فوق/ يحمل كلماتٍ من لهبٍ تكتبُ أصول الكيمياء!”.

هل هي أمنيةٌ، ذات بُعدٍ كونيّ “نيرونيّ” (نسبة إلى نيرون الّذي راح يرمق روما تحترق، من عالي قصره، تغمرُهُ السّعادة!)، حيثُ تُخلي الفيزياء الكونيّة السّبيل لكيمياءٍ، تكتبُ وجوداً آخر، بكلماتٍ ذات لهب؟!

.. تعزيزاً لذلك البُعد الفلسفيّ، الّذي يرفع من المنسوب العقليّ لخطاب كاتبتنا، يلفتنا توسُّلُها الكثير من المفارقات، في تعابيرها! علماً أنّ هذه المفارقات تُؤشِّرُ على نزعة جدليّة، بما يُوفِّر القبض على الحقائق العارية، الّتي تنهد إليها الكاتبة… والشّواهد كثيرة في هذا الباب. ولم تبخل علينا أديبتنا في إزاحة السّتار عن جنوحها، في عددٍ من نصوصها، إلى السِّمة “المفارقيّة”- إذا جاز القول- إذْ تقول:” لكي نعودَ إلى النّبع (أي إلى أصل الأشياء وحقيقتها)/ علينا أن نعيش معكوسّا/ الزّمن الممتدّ إلينا”.. ولسوف تكون لنا وقفةٌ مع بعض التّعابير المفارقة، في مقاربتنا البلاغيّة للنّصوص.

.. مسألةٌ لا يمكن إغفالُها، في مقاربتنا البُعد التّأمليّ، لدى كاتبتنا، عنينا نزوعها إلى مواقف “حكميّة”، هي نتاج تجربةٍ عميقةٍ في الحياة، سواءٌ أكانت هذه التّجربة ذاتيّة أو غير ذاتيّة، ويشي بعضها بشيء من طرافة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:” أجملُ ممثِّلين وأبرعهما زوجان صمدا حتى نهاية المسرحيّة!”.. لعلّها تُؤشِّر، عبر هذه “الحكمة”، إلى فشل المؤسّسة الزوجيّة، الّتي تحدُّ من حرّيّة الشّريكين، وتفرض عليهما تعايشاً إكراهيًّا، أشبه ما يكون بـ”التّعايش الوطنيّ!” لدينا ، نحن اللبنانيّين!

.. وإلى “حكمة” أخرى:” الحبُّ كذبة تقتفي أثرنا/ فيُضيء ليل!”. ويبقى السّؤال: هل هو الضوء الّذي يُنير أمام المحبّين، أم هو الضّوء الفضّاحُ عتمة ما يخفى؟!

.. تأسيسًا على ما استبان لنا من نزعة تأمليّة/ فلسفيّة، لدى كاتبتنا، فإن ذلك يُؤشّرُ على إيمانها بالعقل، وأحدُ تجليّاته مشروعيّة الحق في السّؤال، المفتوح على آفاق لا نهاية لها، في مواجهة ثقافة الأسئلة المتضمّنة أجوبةً منمّطة!

*

رابعاً- التّماهي في الطّبيعة المضمّخة بعبقٍ عرفانيّ!

شكّلت الطبيعةُ ركيزةً أساسيّة في “خطاب” أديبتنا، وقد توسّلتها إطارًا عامًا يحتوي مختلف النّصوص، وليكون لهذه الطّبيعة إسهامٌ وازنٌ في الارتقاء بجماليّة هذه النّصوص.

ولا ريب أنّ حضور الطّبيعة، في هذا الكتاب، مرتكزُهُ إيمانٌ بالله، مُبدِعِها (أي مُبدع هذه الطّبيعة)، والّذي يُسِرُّ إلى الكاتبة، عَبْرَ تجسُّدِهِ في كل مشهد من مشاهدها: شكلاً وصوتًا وحركةً وإيماءً، بل بكل لغةٍ من لغاتها، الصّامتة والصّائتة! :” تُعلِّمنا السماءُ الكلامَ ولا تنطق/تفتح آذاننا ولا تستمع/ تُنيرُ عيوننا ولا ترى/ هي واحةٌ من تأمُّل يسهرُ فيها النّسيان!”.

.. هكذا هي الطّبيعة الشّاهدة على وجودِ الله، بارئ هذا الكون ونافحِ الحياةِ في الإنسان، ومانحِهُ قدُراتٍ شتّى!

.. بها مسٌّ من رومنطيقيّة، أديبتُنا، تجدُ في الطّبيعة سعادتها والملاذ، إذْ تحرِّرها من زمنها الرّتيب، عابرةً بها إلى صفاء الحاضر:” في غفلةٍ من الوقتِ، رأيتُني/ أرْقصُ على شعاعِ شمس، وشدوِ نقطة ماء/ وأسبحُ في عطر هواء/ فامّحتْ فيَّ الدائرة/ وصِرْتُ في قلبِ صفاء الحاضر”.

.. هكذا يبدو فعل الطبيعة في كاتبتنا فعلاً وجوديّاً، إذْ تتماهى في عناصر ثلاثة من عناصر الكون الّتي قال بها بعض الفلاسفة الإغريق: لهب شمسٍ ترقص على شعاعها النّاري، وشدو ماءٍ، وسباحة في هواء.. كل أولئك يُنقذها من ذلك الدّوران/ الغثيان الّذي يستحكم بها!

أجل! هي الطّبيعةُ، بل هي الأمّ الرّؤوم، بدفء صدرها، بل بدفء كلّ ما فيها من مشهديّات، ممّا يدفع أديبتنا إلى ملاقاتها، هربًا من عسف المجتمع ومن رتابة زمنها، المدمِّرِها نَفْساً والخانِقها نَفَساً! :” عندما تُظلمُ فيَّ الأماني/ أستقي فرحي من دمع غيمةٍ/ أستظلُّ إنحناءة شجرة/ أتبعُ تعاريج سفح/ وأهبطُ وادياً يُسِرُّ إليَّ النّور”.

.. هي الطّبيعةُ، في نهاراتها وفي لياليها، غدت مصدر وحي وإلهام لأديبتنا، فمع عتمةِ نفسها، يلفّها حجابٌ من نور القمر، فترتدُّ إلى جوهر ذاتها: “يجتازُ القمرُ عتبة فكري/ فيلفّني حجابٌ من نور/ يعتّمُ عليَّ الطّريق/ ويأخذني إليَّ “.

العبور بالكلمة مُرتقياً إلى جماليّةِ التّعبير وإبداعيّتِهِ !

عبورُها بالكلمة إلى خارج حدود الكلمة شرَّع أمامها عالمًا خاصًا، في مجال الكتابة الإبداعيّة، فتفرّدت وكانت نسيج وحدها!

لقد جهدت غادة السمروط لإخراج الكلمة من إهابها، بل تلقّفتها في “هيولاها”، وطفقت تُشكِّلها خَلْقاً جديداً، عابرةً بها من دلالتها “القاموسيّة” إلى فضاء من المعاني والدّلالات والإشارات والإيحاءات لا حدودَ له! كأنّنا بها، تسترقُ السّمع إلى ما نصح به الفيلسوف رولان بارت، إذْ يقول:”.. فلو كان للكلمات معنى واحد فقط ، هو معنى القاموس، ولو لم تنحلّ لغة ثانية، تُحرِّرُ ثوابت الكلام، لما كان الأدب!”.

.. في كل مؤلّفاتها- وقد قاربْتُ معظمها عَبْرَ ثلاث مراجعات نقديّة- خرجتْ نهائيّاً من رتابة اللغة وخشبيّتها، مُحدِثةً قطيعةً باتَّةً مع اللغة المتداولة، قاصرةِ الدّلالة، وكأنّنا بها تستعيدُ، بل تلتزمُ قولة جبران خليل جبران المدوّية: “لكم لغتكم، ولي لغتي!”.

فلسفة الكتابة هذه ، نتبيَّنُ جوانب منها، في ما أفضت به ودعت إليه: “إخلعي عنكِ الأفكار/ وانطلقي عارية الكلمات/ ينهمرُ النّصّ مرآةً على امتداد الخيال” (النص رقم 85).

هكذا كان لكاتبتنا أن تُحرِّر الكلمات من قيودها الحديديّة الآسِرَتِها، وأن “تنظِّفها” من أدرانها وما شابها من عيوبٍ وندوب!

وإلى كلّ ذلك، ذهبت إلى الكتابة، في بعدها “المؤسطر”، مُستبقةً رولان بارت “.. ثمّة ميتولوجيا للكتابة تنتظرنا” ، ولكنّها لم تنتظر!

.. شفافيّةٌ ورقّةٌ في التّعبير، تسِمانِ النّصوص جميعَها، في إطار إنسيابيّة رقراقة، إلى قدرةٍ تصويريّة لديها فائقة، وحسٍّ إنسانيّ رفيع! ولقد كان للبُعد الوجدانيّ حضورٌ قويّ، من دون انتقاصٍ من السّمة العقليّة الّتي تطبُع النّصوص.

… بهذه الصّفات، بل الميّزات، ارتقت الكاتبة إلى درجةٍ في البلاغة علِيَّةٍ: “غرستُ شجرةً في الحلم/ روّيتها بأجمل ما عندي من بلاغة/ فنمت/ جلستُ في فيئها/ فراحت ثمارُها تسقط عليّ كلمات ناضجةً. ولِمَ العجبُ في ما ذهبت إليه، ذلك أن “البلاغة هي الحجمُ العاشقُ للكتابة!”

في وقفاتٍ “تطبيقية”، سوف نذهبُ : تحليلاً وتفكيكاً، إلى مختلف العناصر، الّتي انتسجت في ما بينها، ارتقاءً بالجانب الإبداعيّ للكتاب:

أ- هي مشهديّاتٌ/ لوحاتٌ، وظائفيّة التّوجُّه، تعبُرُ فيها الكاتبة إلى ما ينبغي تبليغهُ: تجسيمًا وتجسيدًاوتجريدًا.. جهرًا وإشارةً وإيماءً.. وبكلّ الأشكال المتاحة، ولتبقى الطّبيعةُ هي المجال الأكثر حضورًا في هذا الإطار، وحيث الحسّيّ والمعنويّ (غير الحسّيّ) يشتركان في إبراز هذه المشهديّات/ اللوحات إلى عالم الضّوء. ناهيك عن لوحاتٍ ذات بُعد كونيّ، لا تمتُّ بصلة إلى عالمنا التّرابيّ!.. وهاكم بعض شواهد:

– “مُستبدّةٌ هي الكلمات/ تُعِدُّ باقةً من ضحك، تنثرها على الصّفحة/ فتسيل دموع!”.. هي سلطة الكلمة، وما أدراك ما سُلطة الكلمة!

– في لوحةٍ تُجسِّد تعاقب الليل والنهار ودفع الزّمن بالزّمن: “عندما يرقدُ الليلُ على الأرض/ يذبُلُ الفضاء/ ينتظر نُسغاً غسقيًّا/ يُحيي الكون”.. هو ذلك التّعاقب ظاهرًا، ولكن عمقًا هو الأمل الّذي يُبدِّدُ عتمة اليأس!

– وعلى الإيقاع عينه، إيقاع الأمل والرّجاء: “أرتدي ثوبًا من ليل/ لوّنتُهُ ببعض أمل/فنبتَ عُشبٌ على وجهي”.

– وعن تقاطع الزّمن والمكان الجميلين، وكلّ منهما حاجةٌ للآخر:” أشعُّ في شمسٍ من أرجوان/ أغنّي كلماتٍ بلونِ الأماكن الماضية/ تحضنها دمعةٌ تسكنُ القلب”.

– وعن تلك اللوحة “الكونيّة”: “.. تُناديني الصّحراء/ أحاول أن أذوبَ فيها قبل أن أُصبح حبّةً من غبار!” ، فإن الكاتبة ترى إلى نفسها جزءاً من كلٍ، مساحةً ذاتَ اتّساع، وليس مجرّد ذرةٍ من غبار، تتبدّد في الهواء!

.. ومن نفس العيار، لوحةٌ ذات بُعد فكريّ عميق:” سطعت شمسٌ كما يسطعُ جوابٌ في سؤال/ كما يتزحلق خيالٌ على الرّمال/ وراحت فكرةٌ في غفوةٍ على المياه” ، وحيث يكون لغرائبيّة هذه المشهديّة سطوة!

.. وعن هذه المشهديّة، فهي تحكي واحدةً من عمليّة الخلق والوجود، تغدو الطّبيعة مسرحها!: ” تتنفّس اللانهايةُ ببطء/ يركضُ ظلٌّ في الأفق/ حين يجري نُسغٌ في نبتة/ يهمسُ الحياة في الكون”.

.. وعن لوحة تُشير عَرَضاً إلى عناصر الحياة، وعن ذلك “الكوسموس” اللامتنهي، نقرأ: ” عندما تُعانقُ الماءةُ النارَ/ تقفزُ أفكاري في الهواء/ محدودبةً/ تبحث عن فراغٍ تركنُ إليه”.

… وفي لوحةٍ “أشهر من نارٍ على عَلَم”، يُسلِمُ للريح ثوبه: ” على عتبةِ الثلج وقف الجبل/ لم يشعل ناراً/ بل أسلَمَ للرّيح ثوبه”.

… وفي لوحةٍ تضمّ أجمل ما في عناصر الطّبيعة: ضوءاً وغيوماً وريحاً، راحت هذه العناصر إلى تشكيل ليليّ رائع! :” على جدارِ الضّوء علّقتُ خيوطاً/ أنسجُ بها ثوبي/ فراحت الغيومُ في زاوية من الليل/ تُطرِّزُ بها معطفاً للرّيح”.

… وفي مشهديّة يتماهى فيها الحسّي بالمعنويّ، وليغدو الكلام سيفًاينسجُ الأفكار، في امتدادها: ” كان الكلام يختنق في عصف الرّيح/ لا معطفًا يُدفئه ولا حضنًا يحميه/ وقع سيفُهُ على نسيج الأفكار/ فانعقدت خيوطٌ وإمتدّت أخَر!”.

ب- في أصالة التّعابير المبتكرة :لأنّ العبور بالكلمة يقتضي مسارًا لها متجدّدًا، فقد عمدت الكاتبة، وبكلّ طبعية، إلى توسُّل العديد من التّعابير المبتكرة المتفرّدة، ذات إيحاءات، تتخطّى الحدود المتعارف عليها، ولنتوقّف عند بعض من نماذج:

– ” كلٌّ يتأبّطُ طريقه” ، أي بمعنى أن كلّ امرئ لا بدّ أن يسلك السّبيل الّذي يُوصله إلى ما يبتغي!

– ” ورأيتُني في صبيحةِ الغيم والمطر/ مضاءةً بجرح نجمةٍ/ أفترش أرضًا تشتعل ماء ووحدة”، هو التّشخيص ما يرتقي بالصّورة إلى مصاف الفرادة!

– ” في خسوف الذّاكرة/ وقعت شلالاتٌ على ظلّ اسمي/ فتطاير رذاذٌ”.. وعلى “.. طريق الرّيح/ راحت [أحلامها] ترتدي هدوءًا “.

– ” .. وراحت العيون تنظر إلى الفراغ/ في هزيمة الحياة” هكذا كانت هزيمة مُنكرة، لا حدّ لها، كما الفراغ!

– ” وراح آخرون، تحت مقصلة الموت/ يرقصون على حدِّ السّكين”.

– .. الآن بات الجبلُ في جُحرٍ/ كما صرّار صيف”.

*

ج- في المفارقات النامَّة عن البُعد الجدليّ لدى الكاتبة:

إذْ نتعمّقُ المسألة- مسألة المفارقات الّتي تحفلُ بها بعض النّصوص- فقد تبدّى لنا اختيارٌ موفّقٌ للكلمات، موظّفةً ما بينها من تضادّ.. فهي تتسِّمُ ببُعدٍ “غرائبيّ”، فتفاجئك الصّورة، تخالُ نفسك واصلاً إلى مشهديّة مألوفة، فإذا بالآية تنقلبُ رأسًا على عقب، فتأخذك الكاتبة إلى موقع آخر، قد يكون الموقع النقيض، لما هو مألوف!

إنّه فعل الكتابة المتميِّز، إذْ “.. تقتضي القاعدة (قاعدة الكتابة) أن تكون العبارات مُتعدّدة الأشكال، على نحو لامُتناهٍ، فتسترعي الانتباه، وتُخيِّب الرّجاء وتُثير الدّهشة، دون أن تتخلّى عما بها من إشباع وتبدّلٍ دائم..” .

هذه المفارقات، بقدر ما تنمُّ عن عقلٍ جدليّ خلاّق، كما عن طرافة، فهي تدهمنا، إذْ تأتي أحيانًا، في شكل “لقطاتٍ سريعة، هي أشبه ما تكون بلقطات سينمائيّة (Flash Back) غيرُ منتظرة!:

– ” نُتفٌ من أفكاري تغزوني/ أخرجُ من سكوني/ إلى شاطئ يغرقُ فيَّ!”.. فالشّاطئ، من منظور معكوس، يغرق في كاتبتنا بدل أن تغرق هي فيه! ولعل الكاتبة تبتغي، عبر هذه المفارقة، التّدليل على سعة فكرها، فتحتوي الشّاطئ!

– ” هي الأرضُ رأسي/ تدورُ بي وأدورُ بها/ أقطفُ حفنةً من نهارٍ، وأخرى من ليل،/وأنعمُ في الدّوران!”.. وكذا الأمر، في هذه المفارقة، إذْ تغدو الأرض رأسها، تدليلاً على ما يحفلُ به من عظيم شؤون!

” … فامّحى وجهٌ وأزهر معنى، صعِدَ إلى الأسفل”، والصّعود إلى أسفل، دلالة على عمقالتّردّي. وقد سبق للشّاعر ابن الروميّ، في إحدى هجائيّاته الكاريكاتوريّة أن توجّه إلى أحدهم، هاجيًا ساخرًا، بالقول: ” رفعه الله إلى أسفل!”.

– ” وأراني بين قوسٍ ومرآة/ أنبتُ شجرة بريّة/ في بعض وادٍ شاهق”. دلالةً على عُمق التّجذّر!

– ” .. لكنّي أعرف حقّ الجهل” (النص رقم 68).. وليس حقّ المعرفة!

– ” يُشرق الفجرُ في زاوية من سماء/ يمضي في صمت/ يجتازُ الغابة مثل شمسٍ من ثلج!” (النص رقم 63).. دلالةٌ على ذوبان الوقت!

– ” ورقةٌ يقطفها الخريف/ تأخذني إلى شجرة الوقت/ فأتسلقّها حتّى الجذور”.

.. إشارةٌ إلى النّهايات، بل بلوغ النّهايات!

د- في عمليّة التناصّ المضفية ثراءً على الكتاب والمؤشّرة على ثقافة موسوعيّة:

ليس غريباً على من أطلّت من باب التّخصُّص العلميّ (حيازة الكاتبة دكتوراه في الأدب الفرنسيّ)، وراكمت ثقافة واسعةً تمثّلتها خير تمثُّل، وألمّت ببعض علوم، خارج تخصُّصها، أن تستقي من تاريخ الفكر البشريّحدثًا أو قصّةً أو أسطورة… فيكون تناصٌّ ، يأخذنا إلى خارج دائرة مغلقة، بقي أسراها كثيرون من المشتغلين بالأدب!

هكذا نتوقّف عند مشهديّتين طاعنتين في الزّمن، استقت كاتبتنا أوّلاهما من القرآن الكريم، وثانيتهما من الميتولوجيا المصريّة القديمة:

– ” ثم رأيتُها تُولدُ من جديد/ في تسابيح عقدت عليها آلامها/ وراحت بين سُبحةٍ وأخرى/تهزُّ إليها بجذع الحياة/ فتسّاقط عليها رطبُ الخشوع مليّاً “.

هذه المشهديّة ، بكثير من مفرداتها والتّعابير، تردّنا إلى قصة العذراء مريم، إذْ يتوجَّه الله إليها، بلسان مولودها السّيّد المسيح:” وهُزِّي إليكِ بجذعِ النّخلة تُساقِط عليكِ رُطباً جنيّاً، فكلي واشربي وقرّي عيناً” ( مريم/ 25).. والعبرة من هذه القصّة أن مباشرة الأسباب في طلب الرّزق أمرٌ واجب، وأنّ ذلك لا يُنافي التّوكّل على الله!

– ” كان صوتٌ ، فكانت غُصّة/ لم يعُدْ أوزيريس/ زلّت قدمُهُ في الموت/ وبقيت إيزيس تنتظر”.

.. هي واحدةٌ من الميتولوجيا المصريّة القديمة، الأكثر تأثيرًا ضمن الأساطير الفرعونيّة، تحكي عن “ست” الّذي قتل أخاه الإله أوزيريس فرعون مصر، واغتصب العرش.. وإلى آخر ما تتطرّق إليه هذه الأسطورة من أحداث ووقائع، مجسِّدةً الصّراع بين النّظام والفوضى، إلى أطروحة الموت والبعث بعد الحياة!

خاتمة: “.. وعدتُ إليَّ!.. على صِغرهِ عظيمٌ أثرُهُ!

إثر الجولة الواسعة في “.. وعدتُ إليَّ!” الّتي توفّرنا فيها على معظم النّصوص: تفكيكاً وتحليلاً وغوصًا إلى الأعماق، وانتهاءً بعددٍ وفير من الخُلاصات، نرى أن أديبتنا ” أديبة العبور بالكلمة”، استطاعت أن تُسقط مفهوم اللغة الأداة، عابرةً إلى لغة جديدة متجدّدة، مُشرَّعَةٍ على آفاق لا حدود لها!.. كلّ أولئك أفضى إلى معانٍ أكثر إيغالاً في حقائق الحياة والوجود.

بهذا النّهج، تلتزم غادة السمروط رؤيا الفيلسوف الفرنسيّ هنري برغسون، إذْ يذهبُ إلى “أنّ الجُمل الّتي نقرأها أو نسمعها، لا يكون لها، بالنّسبة إلينا، معنى تام، إلّا حين نكون قادرين على أن نكتشفها بأنفسنا، ونخلقها من جديد!”

لقد كان جرّاء هذا النّهج، وهو من علامات كتابتها الفارقة، وإذْ جهرنا بهذه الحقيقة، في مراجعة نقديّة سابقة لأحد كتبها، ونعود مجدَّداً إلى تبنّيه، أنّ “تطوافها بالكلمة إلى نهاياتها، في عبورٍ، بل في سفرٍ إلى الذّات، إلى أناها، يكتسي بُعدًا مقدّسًا ، ذلك أنّ الكلمة، حسبما يرى ابن عربي ” هي الله مُتجلّيًً، وهي عينُ الذّات الإلهيّة لا غيرها”.

.. هو الجدل الخلّاق، ما وسم كتابة أديبتنا، فانبثقت حياة أخرى للكلمِ، أكثر بقاءً وتوهّجاً!

لقد أوتيت غادة السمروط قدرة خارقة، في تطويع اللغة و”التّلاعب” بها- من منظور إيجابيّ وليس تلاعبًابهلوانيًا- وفي تشكيلها بصيغٍ مُبهرة، مما منح تعابيرها شكلاً جديدًا، أكثر بلاغة وجمالاً!

.. وقد كان ثراءٌ، عبر حقولٍ معجمية، مختلفةٌ أشكالها، ومُتعدّدةٌ ألوانها.. وفي امتدادات معانيها والإيحاءات، إلى سلاسة وانسيابيّة، تأتّتا لها، من خلال امتلاكها ناصية العربيّة النقيّة “النّظيفة”، فعرفت كيف تَعبُرُ بها إلى حيث تبتغي منجليل المعاني وعظيم التّعبير!

.. بين لغتها ولوحاتها والمشهديّات- كما تبدّى لنا- وحدة حال، بل “وحدة وجود”! ندخل على نصوصها بالاتّجاهين، من منظور المعنى ومن منظور المبنى، فلا نشعر بأن ثمّة فواصل أو فوارق بين هذين الاتّجاهين! ذلك أنّ اللغة لم تكن، لديها، لبوس المعاني- كما يتوهّم الكثير من البلاغيين: قُدامى ومعاصرين- بل غدت جزءًا من جوهر المعاني، يتلبّسان بعضهما بعضًا، في عمليّةٍ من التّماهي خلاّقة!

“.. وعدتُ إليّ!”، كتابٌ، على صغر حجمه، عظيمٌ أثره! ومتى كانت الكتابات تُقيَّمُ بأحجامها إلاّ عند من “يحسبُ الشّحمَ في من شحمُهُ ورَمُ!”.

“… وعُدتُ إليَّ!.. هو فصلٌ من فصول “نبيّ” غادة السمروط، ينبغي استكمالُهُ، في إطار مشروعها الفذّ، مشروع العبور، بل الاختراق بالكلمة إلى ما وراء الكلمة!