ما الفلسفة؟.. ومَن الفيلسوف؟ نعيمة ميتافيلسوفاً

بَسكال لحُّود*

الفيلسوف شخصيَّة روائيَّة مُستحيلة. هذي هي الخلاصة التي يخرج بها قارئ الكتاب الجماعيّ الذي صدر عام 2007 تحت إشراف بيار هارتمان وفلورانس لوتري بعنوان الفلسفة الروائيَّة: صورة الفيلسوف في روايات عصر الأنوار. يذهب المشاركون في الكِتاب إلى أنَّ شخصيَّة روائيَّة كاملة القوام لا تكفيها مكوِّنات “الفيلسوف”، بل تحتاج إضافات، أنتي – فلسفيَّة في معظم الأحيان، كي تصبح قابلة للتصديق، وعندها لا تعود فيلسوفاً إلّا من باب السخرية أو التشهير.

تكمن صعوبة تقديم الفيلسوف في الرواية أوَّلاً في انحياز النوع الروائيِّ للمحسوس ضدَّ المجرَّد، وللأفعال ضدَّ الأفكار، وللفرادات ضدَّ التعميمات، ما يضعه على طرف نقيض ممّا تفترضه الصورة التقليديّة للفلسفة. وتكمن، من جهة ثانية، في توتُّرات مكوِّنة لمفهوم الفلسفة نفسه، ولاسيَّما افتراضه قدرة الفيلسوف على أن يكون في الوقت عَينه، وبدرجة من الأصالة والجذريَّة لا يضاهيه فيهما أحد، شاهداً على العالَم وفاعِلاً فيه في الوقت عَينه. كمن يعتقد بقدرته أن يرمي نفسه في بركان الحياة كأمبيدوقليس، ويتحرَّر من قيود الحياة كأفلاطون، في الوقت عَينه، كيما أستعيد تشبيه جيل دولوز.

- اليوم الأخير: رواية ميتافلسفيَّة

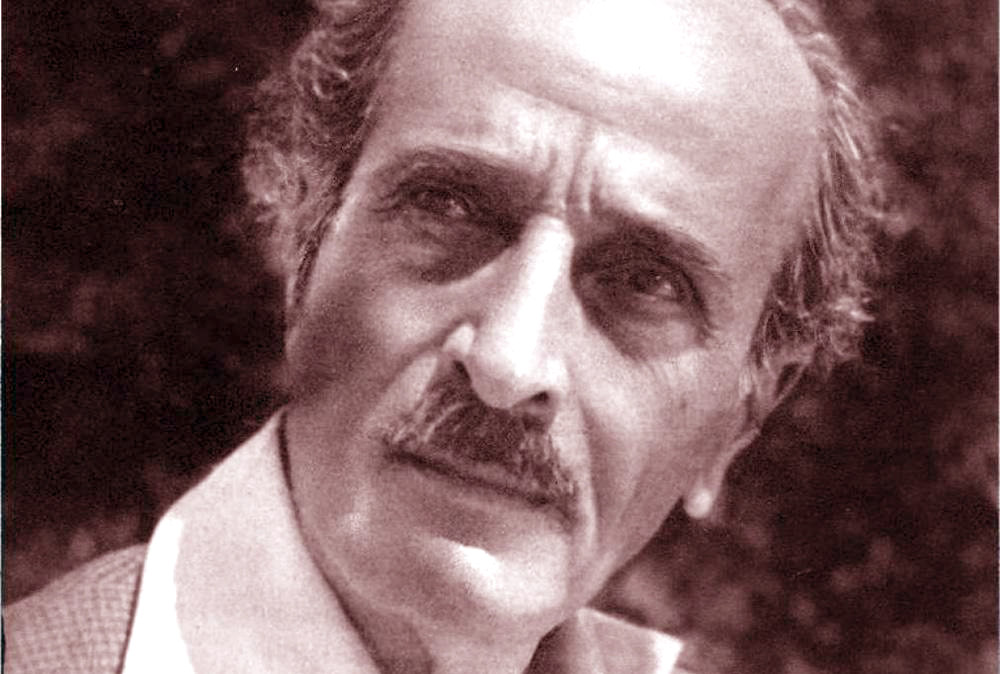

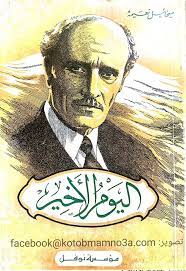

يَجِدُ القارئُ في رواية ميخائيل نعيمة، اليوم الأخير (التي صدرت عام 1965 واعتمدنا هنا طبعتها الثالثة عشرة الصادرة عام 2013 عن دار نوفل، بيروت)، تحدِّياً لهذه الاستحالة قوامه توزيع سمات الفيلسوف المتناقضة على شخصيَّتين متقابلتَين: الأولى بسودو – فلسفيَّة (موسى العسكري)، والثانية فوق – فلسفيَّة (اللّامسمّى)، ليبقى “الفيلسوف” مهمَّة انعتاقيَّة مستمرَّة – لا صفة أو مهنة – تحكم مسير البطل من أناه القديم إلى أناه الجديد بهدي سرٍّ فوق – فلسفيّ.

هي قصَّة رجل خمسينيّ استيقظ في منتصف اللّيل على صَوتٍ ينهره: “قم ودِّع اليوم الأخير!”، لتبدأ أربع وعشرون ساعة موزَّعة على أربعٍ وعشرين فصلاً، تتناوب فيها الأحداث الغريبة والتأمُّلات الفلسفيَّة في مَعانيها وألغازها، مرويَّة كلُّها بصيغة المتكلِّم، لكأنَّنا ننصت إلى أفكار موسى العسكري، ونُرافقه في مَسيرته الداخليَّة إلى نهاية يومه الأخير، والتي سنَعرِف في ختام الرواية أنَّها ليست سوى نهاية “موسى القديم” وولادة “موسى الجديد”.

اليوم الأخير رواية فلسفيَّة بالمعنى الأكمل للكلمة، وفق تبويب بيار ماشري، في بمَ يفكِّر الأدب؟ (1990)، فهي رواية أطروحيَّة. لكنَّ هدفنا ههنا ليس تقصِّي أطروحات نعيمة الفلسفيَّة المبثوثة في الرواية بل موقفه الميتافلسفي. إذ بالإمكان القول إنَّ الأطروحة التي تعبر الفصول جميعها ليست هذه أو تلك من الأفكار التي يُحادِث بها البطل نفسه تِباعاً، حول نظام الكون، والزمن، والوعي، والموت وسواها، والتي يحرص نعيمة على بلْوَرَتِها وأشْكَلَتِها ببراعةٍ عالية، بل مفهوم معيَّن للفلسفة، يقلب ما هو متعارَف عن خارجها وداخلها والحدود بينهما.

- “ألست دكتوراً في الفلسفة؟” (ص9)

بطل الرواية، موسى العسكريّ، هو يحدِّد نفسه من خلال اختصاصِه (الفلسفة) ولقَبه (أستاذ في بعض الأحيان، ودكتور في معظمها) الذي يعتزُّ به “أعظم الاعتزاز” (103)، حتّى ليخاطب نفسَه به. وهو لا يتجرَّد منه أو يتمايز عنه حتّى عندما يتمثَّل نفسه ميّتاً:

“إذا صدَق الصوت – وهو صادق – فلَم يبقَ من عمري إلّا ثلاث وعشرون ساعة. ومن بعدها المعزُّون والمصلُّون والدفّانون و”الله يرحمه”. ويرقد الدكتور موسى العسكري رقدته الأخيرة في مثواه الأخير. (…) وتشرق الشمس في الصباح، والقمر والنجوم في اللّيل، فلا يسأل أيٌّ منها: أين هو الدكتور موسى العسكري لا يفتح عَينَيْه لِنوري؟ ويأتي الربيع فتزهر الوردة الخمريَّة في حديقتي ولا تقول: أين هو الدكتور موسى لا يقبِّلني ولا يشمُّني؟ والبلبل (…) لا يخطر له في بال أن يسأل: أين هو الدكتور موسى العسكري لا يصغي لألحاني؟” (ص 17 – 18).

ها هو يصف وقوفه أمام دنوِّ ساعته كمَن يقف أمام منزله الذي يَحترق “وعليه أن يُميِّزَ، أمام اللَّهَب المُتطايِر، بينَ ما كان يَعتبره أساسيّاً قبل اندلاع النار وبَين ما هو ضروريّ حقّاً، حتّى ينجوَ به دون غيره، قبل أن يتحوَّل الكلّ إلى رماد”، ومع ذلك يستمرُّ بمُخاطَبة نفسه بلقب “دكتور”! أثمَّة دليل أبلغ على لصوقه بلقبه، وعلى الأهمِّيَّة التي يوليه إيّاها؟

هو ينظر إلى نفسه من خلال رتبته وموقعه، ولا يعرف سبيلاً إلى أناه إلّا ذلك الذي يمرُّ بهما، فهُما مثلاً الدليل على ذكائه، إذ لو لم يكُن ذكيّاً فوق العادة، “لما تيسَّر (له) أن (يـ)صبح أستاذ الفلسفة في أشهر جامعات هذا البلد” (ص 19).

- “يبدو أنَّني بدأت أفكِّر” (ص 23)

الغريب أنَّ نعيمة لا يقول لنا شيئًا عن فلسفة هذا “الدكتور في الفلسفة”. والأغرب أنَّ الدكتور سيكتَشف في يومه الأخير أن “لا عهد له بالتفكير بشؤون الموت والحياة” (ص 40)! وأنَّه لم يطرح على نفسه سابقاً أيّاً من لماذات الفلسفة:

“انقضّت عليَّ ألف لماذا ولماذا. (…) والفلسفة لا شأن لها إلّا التفتيش عن الجواب على “لماذا؟”. ولكنَّني درستها ودرّستها كما لو كانت أشياء في الكُتب، ولا علاقة لها البتّة بما أقوله وأفعله وأشتهيه وأهرب منه في حياتي” (ص 23).

وإنَّ تقصِّياً أعمق لتفاصيل الرواية يظهر لنا أنَّ أستاذ الفلسفة لا هو قرأ فعلاً الكُتب التي قرأها ولا أَبدع فعلاً الكُتب التي كتَبها. إذ لا يبدو أنَّ لكِتابه عن “الحركة الصوفيَّة وتأثيرها في الفكر العربيِّ والعالَمي” (ص 7) أيَّ أثر في تصوُّره عن الوجود ومُعاناته إيّاه. جلُّ ما أراده منه هو أن يحظى بوقْعٍ طيِّب “في الأندية الفلسفيَّة” (ص 11). ويمضي نعيمة هنا في بناء المُفارقات فيَجعل بطلَه يتحضَّر لإلقاء محاضرة عن كِتاب أنخيريديون لإبيكتيتوس. يكفي تفكير موسى بمُحاضرته هذه في يومه الأخير لإثارة السخرية، إلّا أنَّ في الإحالة إلى إبيكتيتوس تحديداً مستوىً من السخرية أعمق بعد. فميزة أنخيريدون أنَّه لا يخوض في تعقيدات الرواقيَّة النظريَّة، فهو عبارة عن “وصفات” تطبيقيَّة لمُواجَهة الحياة… والموت! هذا الذي يتهيّأ لإلقاء محاضرة عن أنخيريديون، أتُراه قرأه فعلاً؟ وماذا تراه جنى من قراءته طالما هو يعترف:

“لم أتَّخذ الفلسفة سراجاً ينير طريقي في دياجير الأيّام واللّيالي؛ أو درعاً تقيني صدمات أحداثها المُفاجِئة؛ أو زورقاً يمخر بي عباب الوجود ويبعث في نفسي الثقة بأنَّه لن يتحطَّم بي ويحطِّمني” (ص 102).

هو أصمُّ إزاء الأفكار التي يقرأها ويدرِّسها، ولم يحدث له سابقاً أن قاسَ – ولا قاسى – ولو بالذهن مفاعيلها. لذا عندما بدت له فكرة التقمُّص فجأة منطقيَّة تذكَّر أنَّه قرأها:

“لا. ليست الفكرة بالجديدة عليّ. فقد قرأتُ عنها من زمان في بعض دراساتي الفلسفيّة. وكأنَّني أذكر أنَّ فيثاغورس كان من القائلين بها (…) إلّا أنّها لم تلقَ من جانبي أيَّ استعداد لتقبُّلها أكثر ممّا تلقى حبَّة القمح أو قطرة الماء من جانب الصخرة الصلدة” (ص 150).

ما الذي منعه من تقبُّلها، أو على الأقلِّ التفكير بها، يوم قرأها، هو الذي لا عمل له سوى الإنصات للأفكار؟ لكأنَّه كان في غيبوبة استفاق منها (ص 110). ولكن ليست الفلسفة من أيقظه، ولا عشرة نصوصها وأعلامها ومُعجمها المعقّد، بل لعلَّ الفلسفة كما فهمها أسهمت في تكريس وظيفته كـ”وتد” يحمل الحياة حملاً ولا يعيشها، ويحمل الأفكار حملاً ولا يفكّرها:

“حملتُ اليتم والفاقة والذلَّ في مطلع حياتي. ثمّ حملتُ صنوفاً من الكُتب والدفاتر. (www.sapns2.com) ثمَّ وظيفة أستاذ الفلسفة. ثمَّ لقب دكتور في الفلسفة (…). وها هو الحائط ينهار فيطمر الوتد بأنقاضه” (ص 110 – 111).

كان يدرِّس ويقرأ ويؤلِّف، وسواها من الأنشطة التي تُعتبر تجسيداً لفعل التفكير، لكنَّه ما كان يفكِّر. وإذا به، في يومه الأخير، يتفاجأ: “يبدو أنّني بدأتُ أفكَّر” (ص 23). ها هو فجأة يريد أن يعرف (ص 112)، وكأنَّ الفلسفة التي دَرَسها ودرَّسها طيلة عقود لم تخلُق فيه هذي الإرادة. فهو “وَهَبَ قلبه وفكره ووقته ولحمه ودمه لعمله – لتدريس الفلسفة في جامعة” (ص 128)، لكنْ يبدو أنَّه لا يَجِد تلازُماً بين تدريس الفلسفة والتفكير. لذا، كلّما تقدَّم به يومه الأخير، وأجبره دنوُّ الموت على مُواجَهة الوجود ونفسه، ازدادت قناعته بلاجدوى الدرس والتدريس والمدارس:

“ذنبها أنَّها تُعلِّم الإنسانَ أشياء وأشياء إلّا الشيء الوحيد الذي يمكِّنه من السيطرة على نفسه، وبالتالي على الطبيعة. (و)هو معرفة الإنسان لنفسه. وتلك المعرفة لن تأتيه من المدرسة ولا من المعبد. وتأتيه من نفسه”. (ص 177)

- “أفَلا تركت عقلكَ وشأنه يا دكتور؟” (ص 39)

لكنَّ إرادة التفكير وإرادة المَعرفة لا تعنيان الركون إلى العقل، فالحكمة في “القلب النيِّر” (ص 222)، إذ من مآخذ نعيمة على الفلسفة عقلانيَّتها التي أصبحت، لفرط خيلائها، عائقاً أمام التفلسف الحقّ. العقل عنده “دليل أعمى”، ولو لم يكُن كذلك، يقول موسى الجديد مُخاطِباً موسى القديم، “لما قادَك إلى ما أنتَ فيه الآن من بلبلة” (ص 167). لذا كلَّما تعمَّق موسى في فهم الوجود تضاءلت ثقته بالمنطق:

“قد يكون في ما تقوله شيء من المنطق. لكنَّنا لا نعيش بالمنطق وحده (…) هناك الإحساس الذي لا ينقاد لأيّ منطق (…) الإحساس بالجمال – بالرأفة – بالمحبّة. وهذا الإحساس هو وحده الذي يُحرِّم ويُحلِّل” (ص 220).

في الواقع، في أكثر من موضع من الرواية نجد موسى يهتدي إلى حقائق الوجود الكبرى بالحدس والشعور، لا بالبرهان:

“إلا أنَّني، وإن استعصى عليَّ في الوقت الحاضر فهم ذينك العالمَيْن – أو ذاك العالم – فليس يستعصي عليَّ الشعور بأنّ النظام الذي يُسيِّر الإنسان والكون هو نظام واحد” (ص 96).

في المُقابل، نرى اللّامسمّى، وهو يجسِّد في الرواية صورة الفيلسوف الحقّ، أي معلِّم الحكمة، “يتكلَّم وكأنَّ الكلمات تأتيه عفواً دون تفكير. أو هي تأتيه من مصدر غير الفكر” (ص 167).

- نعيمة ميتافيلسوفاً: الوتد والزورق

في سعيه الميتافلسفيّ، يُبيِّن نعيمة أنَّ التحديدات والقواعد والمؤسَّسات والألقاب التي جُعلت لتحرس جوهر الفلسفة، وتلقي خارجها من وما ليس أهلاً لها، هياكل فارغة، بل هي تقتل ما تدَّعي حراسته. في الواقع، يعطينا حديثُ موسى العسكري الداخليّ نماذج حيَّة من التفكير والمكابدة الفلسفيَّين. لكنَّه لم يتفلسف لأنَّه “دكتور في الفلسفة” بل لأنَّ “تجربة شفيريَّة”، كما يسمّيها كارل ياسبرز، وضعته أمام زيف حياته المُتمحورة حول اختصاص ورتبة ولقب.

وإن نحن أمعنّا النظر، رأينا أنَّ شخصيَّة “الدكتور في الفلسفة”، تنسف ضمنيّاً كلَّ تحديدات الفلسفة. فلا هو يعرف نفسه (ص 22) كما أوصى سقراط، ولا هو عاش حياته تدرُّباً على الموت (ص 10) كما أراد أفلاطون، ولا هو قادر على الدهشة إزاء الموجودات (ص 61)، كيما نفترض أنَّه سائر على خطى أرسطو، ولا هو مارَسَ التفلسف سعياً إلى أباتيا الرواقيِّين أو أتاراكسيا الأبيقوريِّين ليقي نفسه تقلُّبات الحياة… بل كان، قبل يومه الأخير، يعيش “كما تعيش النبتة والحشرة، وكما يعيش الحيوان والسواد الأعظم من الناس” (ص 101)، أي كما لو أنَّه لم يسمع يوماً بالفلسفة، هو العائش في محرابها والمعتاش من مرموقيَّتها.

يصوِّر نعيمة بيت الفلسفة المهيب المحروس فارغاً. ألم يقل دريدا إنَّ للفلسفة أسلوباً فريداً بالاختلاء بنفسها داخل بيتها يقضي بئلّا تنوجد لوحدها داخل بيتها، وأن تعيد باستمرار ترسيم خرائط الداخل والخارج وانتهاك ما رسمته؟ ها هي خارج نفسها، كنبعِ غارٍ لكثرة ما ضاق عليه مجراه، فانبجس بعيداً… في اليوم الأخير، نراها تنبجس في قلب الإنسان الواقف أمام موِّيتيَّته، عارياً من ألقابه وأوهامه.

“موسى الجديد” هو ابن الفلسفة. ابن المخاض العجيب الأليم الذي قاده إلى الساعة الأخيرة/ الفصل الأخير، وهو الفصل الوحيد الذي لا تظهر فيه مُفردتا دكتور وفلسفة، وحيث يصوِّره الكاتب مع ابنه هشام، واللّامسمّى، في “زورق جميل” يُعاند جزلاً مجرى النهر العظيم ولا ينكسر (ص 283). أليس هذا ما ندم موسى العسكري أنَّه لم يطلبه سابقاً من الفلسفة؟ أن تكون “زورقاً يمخر بي عباب الوجود ويبعث فيَّ نفسي الثقة بأنّه لن يتحطَّم بي ويحطِّمني” (ص102)؟

الزورق نقيض الوتد. الفلسفة – الوتد تحبُّ صلابة الجدران والألقاب والتحديدات، تلوذ بها من تناقضات الحياة. الفلسفة – الزورق لا جدران لها، “جميلة” هي بالكثرة التي فيها (هشام وموسى واللّامسمّى)، هانئة في قلب الصيرورة التي تُهدهدها تارة وتقضُّها تارة أخرى (النهر). فلسفة لا تخجل باستحالاتها بل تحملها ندوباً وذخائر تشهد على ملاحفتها العنيدة لاستحالات الشرط الإنسانيّ.

***

(*) كاتبة وأكاديميّة من لبنان

(*) مؤسسة الفكر العربي- نشرة أفق