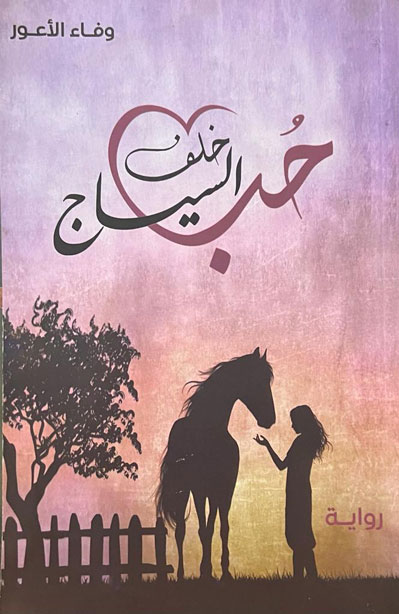

“حبٌّ خلفَ السياج” روايةٌ خَلفَها أديبةٌ واعدة!

د. مصطفى الحلوة

(رئيس الاتحاد الفلسفي العربي)

-مدخل: روائيّةٌ مدرستُها الحياة!

يومَ كُرِّمَت الصديقةُ المهندسة والشاعرة ميراي شحادة الحدّاد، رئيسة “منتدى شاعر الكورة الخضراء الثقافي”، في بلدة عيتات-قضاء عاليه (10/10/2022)، بدعوة من الشاعر عصمت حسّان، رئيس “منتدى شواطىء الأدب”، وكنتُ في عِداد الحضور، اقتربَت منّي السيّدة وفاء الأعور، ولم أكُن قد التقيتُها من قبل، وقالت لي: أَشرُفُ بإهدائكَ هذه الرواية، وهي باكورة أعمالي الأدبية، بعنوان:”حبٌّ خلفَ السياج”. وإذْ شكرتُ لها هذه اللفتة الكريمة، إستفسرتُ عن تخصّصها الجامعي، ففاجأتني، إلى حدّ الصدمة، بأنها لم تتجاوز المرحلة الابتدائية في مسيرتها الدراسية، فأكبرتُ فيها جرأتها على التحدّي، في اقتحامها عالم الرواية، وهو من أكثر الفنون الأدبية صعوبة، يقتضي قدرة فائقة على الكتابة، ومعرفة بأصول هذا الفنّ وتقنيّاته! كما حفّزني هذا التحدّي على قراءة هذه الرواية، ووضع مراجعة نقديّة لها، في وقت ليس ببعيد، كما وعدتُ الكاتبة.

تسعة أيام فصلتنا عن الحدث التكريمي، فإذا بي أعكفُ على الرواية، وأقرأها في جلسة واحدة دونما فواصل للراحة، وثنّيتُ، فقرأتُها بتأنّ وأعملتُ قلمَ الرصاص، في فراغات صفحاتها، واضعًا ملاحظاتي وتعليقاتي عليها، بما يُشكّل جماع المادة لمراجعتي النقديّة. وكان أن حاصرتُ، عبر هاتين القراءتين، الرواية من جوانبها كافة، وقبضتُ على مختلف الرسائل، التي تبعثُ بها ، والدلالات، سواءٌ أكان ذلك جهرةً، أو من “خلف السياج”!

-في الرواية/ مضامين ومشهديّات ورسائل!

هذه الرواية(من 112صفحة، صادرة عن “منتدى شواطىء الأدب” 2019) تستعرض قصة فتاة في مقتبل العمر، تضجُّ حياةً وقوة، هي كريستينا، تعيش في مزرعة مع جدّها لأبيها، بعد أن توفّيت والدتها، في عزّ صباها، وكان والد هذه الفتاة، قد ترك منزل الأسرة وارتحل مع فتاة أحبّها، ممارسًا فعل الخيانة بحق زوجته. هكذا غدت كريستينا يتيمة الأبوين-وإنْ لم يمُت والدها فهو بحُكم الميت- ولم يبقَ لها من سند سوى ذلك الجدّ الذي رعاها. وكانت تقوم بأعباء المزرعة بكفاءة عالية، وكأننا بها”أُخت الرجال”، كما يُقال!

قبالة مزرعة الجدّ، كانت ثمّة مزرعة لرجل، يُدعى مارك، طبيب بيطري ويمتلك عدة شركات ودارًا العجزة. هو حفيد الجدّ أيضًا، ولكن لم يكن لدى كريستينا علمٌ بقرابتها له، أي هو إبن عمّها! وكان يفصل بين المزرعتين سياج حديدي، بحيث لا يمكن العبور بينهما!..يجري حدثٌ مفصلي، يُشكّل الدينامية لتداعي سائر أحداث الرواية ومشهديّاتها. فقد اعتدت كلاب الحراسة التابعة لمزرعة مارك على قطيع ماعز لمزرعة الجدّ ومزّقتها شرّ ممزّق، مما أثار كريستينا وقرّرت الانتقام من هذه الكلاب. وإذْ تذهب إلى نهر مجاور للسباحة والابتراد، على جاري عادتها، يفاجئها مارك، ولم تكن قد رأته قبلًا، وهي في الماء ويستولي على ثيابها، واضعًا إياها في موقف حرج، فهي شبه عارية! تقاومه وتستولي على بندقيته، وتصوّبُ عليه، ولكن البندقية كانت خالية من الرصاص. تعود إلى المزرعة وأخبرت الجدّ بما جرى معها. ويصدف أن كلاب مارك تعاود هجومها على قطعان الجدّ، وقد كان عمّال مزرعته بالمرصاد، فيتمّ القضاء عليها بالرصاص، ويؤتى بجثثها وتُرمى أمام مزرعة مارك، فيُجنّ جنونه! أمام هذا “الانتصار” تدعو كريستينا عمال المزرعة إلى حفل، تُطلق فيه المفرقعات وإلى مائدة شواء، على شرف المناسبة. رامي، صديق مارك والمشرف على أعماله، يقترح عليه أن يتنكّرا ويشاركا في الاحتفال، بصفة مزارعَين، ويطلب إلى مارك أن يحلق لحيته حتى لا تتعرّف إليه كريستينا، فيفعل. يتعرّف الجدّ على مارك، وهو لم يكن قد رآه منذ أن كان عمره خمس سنين، فيقبّله، ويدّعي أمام كريستينا أن مارك هو إبن أحد أصدقائه القدامى، طلب إليه أن يهتم به ويحتضنه. هنا يطلب الجدّ بأن تخصّص غرفة في المنزل لمارك كي يبقى معهم، ويعمل على مواكبة كريستينا في جميع تنقلاتها، فترفض. ولكن الجدّ يُصرّ على ذلك، فتذعن لرغبته! علمًا أن مارك فقد زوجته، بعد سنتين من زواجه، ولم يُنجب…تمرّ العلاقة بين كريستينا ومارك بمحطات متعدّدة، مدًّا وجَزْرًا، كرًّا وفرًّا، ولتترجّح بين حبّ وكراهية، بين تحدّ ومهادنة، ذلك أن عقدة أبيها، الذي خان أمّها، لا زالت تتحكّم بها…تتوالى الأحداث، ويبقى سرّ القرابة بين كريستينا ومارك طيّ الكتمان، من قبل الجدّ ومارك وسعاد، المربيّة، التي تسكن في مزرعة الجدّ منذ أمد بعيد، ويتمّ الاتفاق فيما بينهم على كشف هذاالسرّ، حين يحين أوانه المناسب. علمًا أنّ هذا السرّ، يحوي وصية مكتوبة، خلاصتُها أنّ والد كريستينا قد تنازل عن كلّ أملاكه لمارك، وجعله وصيًّا على إبنته! وإذْ ينكشفُ السرّ لكريستينا، فمنن خلال استعادتها بعض الحوادث التي جرت مع مارك والجدّ، وإجراء تقاطعات فيما بينها. وتعتقد أنّ مارك يدّعي حبّها للاستيلاء على مزرعتها وعلى كلّ ما تملك! عندها، تترك المزرعة ليلًا من دون أن تخبر أحدًا، مُضحّيةً بحبها لجدّها وعشقها لجوادها “تايم”، وتقصد، برفقة هند، صديقة رامي، أحد المصارف، حيث تركت لهاوالدتها وصية فيه، قُبيل موتها. يتبيّن من الوصيّة أنّ والدتها سجّلت بإسمها بيتًا، مع مساحات شاسعة، في الريف، ورصدت لها مبلغًا ماليًّا كبيرًا! تسكن هذا البيت، وتحصل على بعض المال من المصرف، وترمي هاتفها الخلوي في مستوعب للنفايات، حتى لا يتمّ تعقّبها! يتوصّل رامي إلى معرفة رقم هاتف كريستينا الجديد، من خلال هند، عبر حيلة يلجأ إليها، ويُفتضح أمر هذه الأخيرة، التي ساعدتها في عملية التخفّي! يسارع مارك إلى المنزل، حيث كريستينا، ويشرح لها حقيقة الأمر، ويعلن حبّه لها، ويناولها صكّ ملكية المزرعتين بإسمها، كي يُثبت لها أنّ نواياه بريئة مما تتوهّم! بيد أنها تعيش حالة تردّد وتمزّق، فتقصد النهر بقصد الانتحار، فيسرع مارك وينقذها في اللحظات الأخيرة، وتنتهي الرواية بأن يجثو على قدميه أمامها، حاملًا خاتم الخطوبة، ويسألها إذا كانت ترضى به زوجًا، فتوافق وتطبع قبلة على فمه. وأما عن العلاقة الملتبسة بين رامي وهند، فتستحيلُ حبًّا، نهاية المطاف، بموجب خطّة ذكيّة من قِبل كريستينا، ويعلنان عن النيّة في الزواج!

-“حبٌّ خلف السياج”/في الصميم من قضايا المجتمع!

هذه الرواية عبارة عن مشهديّات ومحطّات، تتراصف وراء بعضها البعض، منتزعة من صميم الحياةاليوميّة، ولتعكس الكثير من قضاياها وشجونها. ناهيك عن منظومات قيم، ما زال لها سطوة، رغم اتسامها بالتخلّف، ولم تعد لتتلاءم مع هذا العصر! ولقد استطاعت الكاتبة وفاء الأعور، بعَينَي صقر، وببصيرة ثاقبة، وبإحساس امرأة ذات تجربة في مدرسة الحياة، أن تقدّم لنا عملًا روائيًّا، من عالم الواقع المعيش، وليس الافتراضي، مع التسليم بذهابها إلى مواقف وردّات فعل لأبطال روايتها، فيها شيء من الاصطناع، هي مسألة يتطلّبها أي عمل روائي، ولكن بحدود مقبولة. ولنا، عبر الرواية، أن نتوقّف عند هذه العناوين/القضايا:

-أوّلًا: في ذكوريّة المجتمع الشرقي

تعكس هذه الرواية، في العديد من تضاعيفها، خطاب سيطرة الرجل ونظرته الدونيّة إلى المرأة. فقد كان لمارك، إحدى الشخصيات الأساسية في الرواية، عبر سجالاته الجادّة مع كريستينا، الشخصية المحوريّة، أن يجسّد هذا الخطاب الذكوري، بأجلى صُوَره. فهو يتطلّع إلى أن تكون كريستينا طوع إرادته،وأن يغدو سيّدها، بل أن تكون لديه “عبدة”، يتحكّم بها، كما يشاء! ولنا استتلال بعض العبارات، التي يتفوّه بها دونما خجل! ففي معرض ردّة فعله على قتل كلابه، يتوجّه إلى رامي قائلًا:”..سترى تلك النمِرة الشرسة، سأروّضها، وسأجعلها تخضع لي، سأريها من أنا، وكيف تكون الرجال، وكيف ستحترمني” (ص:14-15)..لاحِظْ استخدامه فعل الترويض، وهو للحيوانات، وفعل خضع. إضافة إلى صيغة التهديد والوعيد!

في موضع آخر، وإذْ يُثني رامي على جمال كريستينا الآسر، يردّ مارك:” لا تغشّك المظاهر، إنّها أفعى سامة”(ص:16). هذا التشبيه بالأفعى، يريد به دهاءها وكيدها، كما الافعى التي أخرجت آدم من فردوس النعيم إلى جحيم الأرض!

وعمّا يُضمر لها من سيّء الفعل، يقول:”أين اختفت هذه الأفعى؟ سأبقى وأجعل حياتها جحيمًا”(ص:18).

وفي التصعيد، بهذه النزعة الذكورية، يخاطبها قائلًا:” ستندمين على كلّ كلمة تفوّهتِ بها، أيتها الغبيّة، سأجعلكِ تركعين أمامي، متوسّلةً كي أسامحكِ، ولكن لن أسامحك”(ص:22). بل إنّه يواصل، عبر هذا السيل الطامي من الذكورية:” أنتِ في قبضتي وستكونين رهنَ إشارتي. تذكّري هذه الكلمات، ستكونين عبدة لي ولرغباتي”(ص:22)..بالطبع يريدها طوع رغباته الجنسية، وهذا هو مفهوم الرجل الشرقي المتخلّف للمرأة!

ومن موضع أخير، وثمّة الكثير بعد، يتوجّه إليها بغطرسة:” سأسلبك كلّ شيء(..) سأكون سيّدكِ، لن ينفعكِ رفع البندقيّة في وجهي”(ص:22)

علمًا أنّ الجدّ يتشارك مع مارك هذه النظرة الذكورية، فإذْ يقول هذا الأخير،:”إنّها تكرهني”، يُقاطعه جدّها:” سترضخ للأمر الواقع”(ص:26)

– من مقلب كريستينا، فهي لا تستسلم أمام هذا الخطاب الذكوري، فتروح إلى مواجهة شرسة، وتردّ الصاع صاعين! فهي تنعتُ مارك بأبشع الصفات: الوغد، النذل، المتعجرف، التافه، المغرور الخ.. ونستلّ مما ذهبت إليه، في هذا المجال:”الحقير، النذل، إنّه يستغلّ وجود جدّي ليستفزّني”، وتسألها سعاد من يا إبنتي؟ فتردّ:” إنّه ذلك العامل الوضيع”(ص: 19)

عندما أخبرها جدّها أنّ مارك هو إبن صديقه ويريد أن يخصّص له غرفة في منزلهم، لم تُجب، ” بل نظرت إليه متوعّدةً”(ص:20)

في حديثها مع المربّية سعاد، وتحديد موقفها من مارك، تقول؛” لا أحبّه، أنا أكرهه وأظنّه يستغلّ جدّي، إنّه إنتهازي، ولكن لن أترك له فرصة ليستغلّه”(ص:21)

وفي نهاها إيّاه بالحقارة:” ..أيًها الحقير، ماذا فعلت بجدّي؟ وراحت تدفعه بيديها، غير آبهة بنظرات جدّها”(ص:23)

استزادةً، في إطار المواجهة، وإذْ يريد منعها من الذهاب إلى مزرعته:” نظرت إليه قائلةً: ومن سيمنعني؟ أنت أيّها الوغد؟ دفعته عنها، جمدَ في مكانه(..) قضمت يده، حتى صرخ من الألم، قائلًا: أيّها المتوحّشة!”(ص:31). ومن المقطع عينه:”..لا أطيق رؤيته، إنّه مغرور وتافه، كما أنّه مجرد عامل عندما، ووجوده بقربي يربكني، أنا أكرهه!”(ص:39)

وفي إسباغها صفة الوغد عليه، تتوجّه إليه بأعلى الصوت:” أيّها الوغد، اللعنة عليك، من تظنّ نفسك لتصفني بالمتعجرفة؟!”(ص:52)

وفي ذروة المواجهة، قولًا وفعلًا:”..تقدّمت نحوه، غير عابئة بجدّها، وبدأت تدفعه بيديها. أيّها الحقير النذل، ألهذا أعلنت حبّكَ لي، لشعورك بالذنب، كونك استوليت على أملاكي؟ ألهذا رفضت حتى الإقتراب منّي ؟(..) فما كان منها إلّا أن مدّت يدها وصفعته على وجهه، بكلّ ما أوتيت من قوة”(ص: 82-83)

-ثانيًا: في الوجه الآخر للمسألة/التسامي بالحبّ إلى أعلى الدرجات!

إذا كان دوام الحال من المحال-كما يُقال- فقد طرأ تطوّر دراماتيكي، لجهة العلاقة بين بطَلَي الرواية، كريستينا ومارك. وإذا بالمعادلة تنقلب رأسًا على عقِب: إستلطاف بعد إعراض، واحترام بعد احتقار، وحبٌّ جارف بعد كراهية، وليعيش الإثنان شهر عسلٍ، نغّصته بعض المواقف العابرة.

في رصدٍ لهذا التحوّل، فإنّنا نستقيه من خلال الحوارات بينهما، وبعض المواقف:

ففي تدرّج موقف مارك من كريستينا، يعترف بتأثيرها عليه:”..عندما تنظر إليّ أفقد السيطرة على نفسي”، ويسأله رامي: هل بدأت تحبّها؟..يُكابر مارك، ويقول:”طبعًا لا، كيف أحبّ تلك الشرسة، أظنّه التحدّي، أظنّها لم تعرف الحبّ في حياتها” (ص28)

ومن كريستينا، وهي تعيش الحبّ بألم:” صعدت إلى غرفتها، وجلست تبكي. ما هذا الشعور، هل هو الحب؟ أجل، إنّه على حقّ، لقد كنتُ متلهّفة كي يقبّلني. لن أُحبّه، وإن أحببته سأرمي بنفسي إلى النهر”(ص:35)

مارك،مخاطبًا رامي:” تلك الفتاة ستجنّنني، لقد استولت على عقلي، ولكن كيف حصل هذا، لا أدري؟(..) أجل، وأنا أُحبّ وحشيّتها”(ص:37). وفي الإطار عينه:” إنّها متمرّدة، ولكنّي أُحبُّ تمرّدها”(ص:40)

وإذْ راحت كريستينا تكتشف وحدتها، فقد مسّت الحاجة إلى من يؤنسها:” أجل، إنّها بحاجة إلى صديق أو حبيب، ولكن ليس أيّ حبيب. لن تنسى لمسته ونظرته، فضحكت. إنّها لم تختبر كيف تكون القبلة”(ص:46)

وفي بلوغها أعلى درجات التفاعل مع الحبيب، فهي تعترف بحبها، ويبادلها الحبيب حبًّا بحب، بل يزيد! .” قالت: إن لم تسكت، سأنهار بين يديك، أرجوك. فقال باسمًا: يا ليتكِ تفعلينها، لكنتُ حملتكِ وأخفيتكِ في مكان، ولن يجدكِ أحد. فقالت : أين؟ سحب يدها ووضعها على قلبه، هنا مكانكِ، يا سيّدتي”(ص:51)

وفي موقف ينمّ عن التزام بحبّها، حتى الممات، يعلن مارك:” أعلم، لقد عشتِ طفولة صعبة. هجرُ والدك لكم وهروبه مع أخرى أثّر على حياتك، ورأيتِ والدتك تتعذّب. أعدُكِ أن يتكرّر الذي حدث، مع والدتك معكِ. سأبقى أُحبّك حتى مماتي، فأنتِ كلّ حياتي، وكلّ نبضة بقلبي تقول أحبّك. إقترب بوجهه منها وهمس بأذنها: أحبك، كما النحلة تحبّ رحيق الأزهار”(ص81)

وإذ التقيا في موقف، ملؤه الحب المتبادل:” ضمّته وقالت: ومن قال لك إنّي أريدك أن تتوقّف؟ حاولت فكّ أزرار قميصه، لكنّه أمسك بيدها وقال: لا، سنذهب إلى البيت ونُعلم الجميع بالخبر السار، وعندما نتزوّج ستكونين لي، ولن أدعك تغيبين عن عيوني لحظة واحدة”(ص: 82)

-ثالثًا: في مقاربة السلوك العدائي ضد الرجل وتسفيه الحبّ!

نمّت الكاتبة عن قدرة، في تحليل نفسيات أبطال الرواية، لا سيما نفسية كريستينا. فقد رصدت كلّ أفعالها وردّات افعالها ضد الرجل مطلقًا، وتسفيهها الحبّ إستطرادًا! وقد ربطت بشكل مُحكم، بين سلوكات بطلتها، والمأساة الدائمة، التي تعيشها جرّاء خيانة والدها لأمّها وتخلّيه عن أسرته! هكذا تأصّلت لديها عقدة نفسية، شارفت حدّ الحقد على الرجل، فهي، إذْ تكره مارك، لا تكرهه لشخصه، ولكن تكره فيه وعبره الرجل مطلقًا. في هذا المجال، لربما كانت الكاتبة قد استدخلت نفسها إلى هذه المسألة، لتتقمّص شخصية بطلتها!

ولقد أدرك مارك مشكلتها، فأشفق عليها:” وضعت رأسها على صدره، وعاودت النوم(..)فكّر بها، كم عانت في طفولتها. لقد ترعرعت من دون أب وأم. بالطبع ستكون عدائيّة، ولكن قلبها رقيق، وكم هي بحاجة للحنان والحبّ”(ص:27)

وتُسفرُ هذه العقدة عن نفسها، في كل قضية تحاكي قضية والدتها. فهاهي قصة سمير المزعومة، العامل في مزرعتها، وسناء(أخته من والدته)، التي تعمل في مزرعة مارك. تشتكي زوجته إلى كريستينا بأن زوجها سمير يخونها مع سناء( لا تدري أنّ سناء هي أخته)، فيجنّ جنونها، وتحاول أن تذهب إليها لتردعها عن سمير. وفي هذا المقام، تستعيد خيانة والدها:” عادت أدراجها، وتذكّرت كيف أنّ أباها تركهما، هي وأمّها، وأحبّ فتاة أخرى، وكم تعذّبت والدتها، وفكّرت بأولاد هذه المرأة”(ص:28)

وفي الوجه الاَخر للمسألة، أي موقف كريستينا من الحبّ، فهي متشدّدة في رفضها له.

فعندما يتوجّه إليها جدّها بالقول، مرغّبًا إياها بالحبّ:” يا إبنتي، لا أحد يستطيع الحياة بلا حبّ”، تقاطعه، قائلةً:”الحبّ؟ أيّ حبّ، جدّي، عندما أحَبَّ أبي تلك الفتاة هجرنا. وسمير أحبّ تلك العاملة، سيطلّق زوجته. عن أيّ حبّ تتكلّم؟ إنّ الحبّ شيء حقير، أنا أخاف منه”. وإذْ تستشعر أنّ قلبها بدأ يميل إلى مارك، تُضيف:” لن أدع قلبي يسيطر عليَّ، سأقاوم هذا الشعور، وإن حصل، وأخدحببتُ يومًا، سأرمي نفسي بالنهر”(ص: 32-33)

في مشهد من مشاهد رفضها الحبّ، تذهب ومارك إلى أسطبل مزرعتها، لتفقُّد”تايم” جوادها،مع فرس مارك، وهما يبدوان متحابين، فيعلّق مارك قائلًا:” إنّ الحبّ يخيّم عليهما، لا شيء يُضاهي الحبّ، فثارت من مجرّد ذكر الحبّ، فنهرته: الحبّ، لا يوجد حبّ، الحبّ مهزلة”(ص:34)

-رابعًا: مشهديات “شبقيّة” غير فاضحة!

يبدو أنّ العنصر الشبقي بات مرتكزًا أساسيًّا، في غالبية الروايات المعاصرة، طالما أنّ الجنس هو جزء من حياة الانسان، ولم يعُد من “التابوهات”، أي المحرّمات! من هنا يجب تعاطي بعض المشهديات الشبقيّة في هذه الرواية، فهي لم تأتِ نافرة أو متعسّفة، بل في سياق طبيعي. فالحبّ يحتلّ مساحة كبيرة في العلاقة بين أبطال الرواية(مارك وكريستيان/ رامي وهند)، وقد جاءت هذه المشهديات، وهي تُعدُّ على أصابع اليدين، من لزوم ما يلزم، وسوف نستعرض أبرزها:

“..تقدّم أكثر من فمها، حتى كاد يلامس شفتيها المرتعشتين(..)، يا فتاة لا تنكري، إنّكِ تحبين لمساتي، وأنت متلهفة لأقبّلك”(ص: 31)

مارك، متوجّهًا إلى كريستينا:” الآن، أنا أرى أنوثتك، وبدل أن يبتعد تقدّم أكثر، ملامسًا رقبتها، مقرّبًا شفتيه من جسدها. حاولت الابتعاد، لكن جسدها خانها ،بقيت دون حراك مصدومة، وجسدها يرتجف. قبّلها بأسفل رقبتها، رافعًا وجهه إلى أعلى، مقرّبًا شفتيه من فمها”(ص: 35)

ومن مشهد آخر:”..أنزل يده نحو خصرها، ومدّها تحت سترتها، ملامسًا ظهرها، وباليد الأخرى، أمسك وجهها، قرّبها منه أكثر”(ص: 37)

وفي مشهد شبقي بامتياز:”أمسك بوجهها بين يديه، ملتهمًا شفتيها بقبلة عنيفة، حتى كادت أن تنقطع أنفاسها. ولكنّه بعد لحظات، بدأت قبلته تلين، وأصبحت ناعمة ومثيرة. توقفت عن المقاومة وأرخَت يديها. ومن دون أن تدري، بدأت تلامس شعره وظهره العاري وأكتافه. وعندما شعرت بيديه، تتسلّلان تحت قميصها، ابتعدت عنه قليلًا، رافعة يديها أمامه، ناظرةً في عينيه، قائلةً: لا، لا، امتطت جوادها وولّت هاربةً(..) لقد أرادت المزيد”(ص: 61)

خاتمة: هل نحن أمام رواية مكتملة العناصر؟

..ونحن على مشارف النهاية لمراجعتنا النقدية، لا بُدّ أن نتطارح السؤال الآتي: أين الكاتبة وفاء الأعور من فنّ الرواية، بمرتكزاته وقواعده المتعارف عليها؟ وهل نحن، مع”حبّ خلف السياج”، بإزاء رواية من طراز غير كلاسيكي؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال الإشكالي، لا بُدّ من التفكّر بهذه المسألة: هل توجد مبادىء جامعة تُلتزم في كتابة العمل الروائي؟ إنّ الكثرة الغالبة من النقّاد يجيبون بالإيجاب، ولكنّهم يذهبون إلى أنّ تلك المبادىء هي، من التجريد، بحيث لا يجد فيها الكاتب المبتدىء -على غرار وفاء الأعور- ضالته. ثم من قال إنّ هذه المبادىء نهائية ومطلقة وليست نسبية، لا تسمح بأن يُطلّ العمل الروائي على فنون أدبيّة أخرى؟

إنّ”حبّ خلف السياج” هي رواية، تتّسم بالعفويًة، هي انعكاس لعفويّة كاتبتها. وهذا ما خلص إليه الشاعر عصمت حسّان، في تقديمه للرواية، إذْ يقول :” وفاء الأعور لا تكتب رواية حديثة في القياس اللغوي والتفصيلي”(ص:5)، وليُضيف، هي”رواية كلاسيكية متقنة فعلًا، فيها بساطة وجمال، وتستحق الاقتناء والقراءة”(ص: 6)

وإذا كان من نُصح نسديه للصديقة وفاء الأعور، فإنّنا ندعوها إلى تجويد لغتها العربية، فالنص تشوبه أغلاط لغوية متعدّدة، مما ينتقص من قيمته. كما ندعوها إلى الإكثار من مطالعة الروايات، لكُتّاب عرب وأجانب، فتُفيد من وجهين: القبض على أصول فنّ الرواية وتقنيّاته، وإغناء لغتها بأساليب وصيغ مبتكرة. ولا شكّ أنّ هاتين النصيحتين، حال التزامهما، تكفلان انتقال وفاء الأعور من مشروع كاتبة إلى كاتبة، مكتملة الأوصاف!