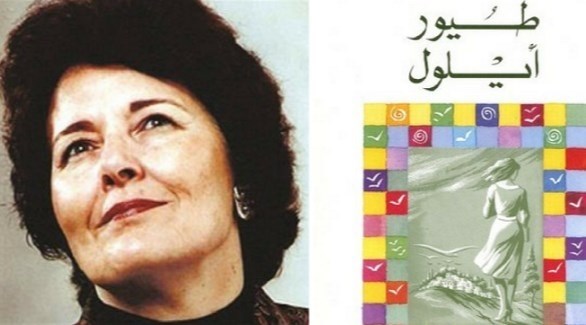

ثنائيّة الوطن والاغتراب في فكر إملي نصر الله من خلال رواية “طيور أيلول”

إعداد آمال شعيا

تمهيد

يشكّل مفهوم حبّ الوطن والهجرة أيّ الرّحيل عنه قصرًا، صراعًا أليمًا، داخل الذّات الإنسانيّة. أنّه وكما رأينا عبر الأزمنة على أرض الوطن، كيف كان واقع الحرب والظروف الإقتصاديّة والاجتماعيّة، وغيرها من المعاناة، سببًا مباشرًا، في تغرّب أبناء الوطن عنه. كما برزت معالم هذا التّخبّط المصيريّ وبوضوح في نتاج الكثير من الأدباء والشّعراء، الّذين رسموا صوره بحبر الاشتياق والحنين والحسرة. وهم ومن دون شكّ، من خلال ذلك، راحوا يجسّدون جوهر التعلّق بالجذور والهويّة، من جهة، وما يخلفه وجع الانسلاخ عن أرضهم الأمّ من جهة ثانية.

ويلفت انتباهنا، في هذا الجانب، أيّ من بين هؤلاء الكتّاب، موقف الأديبة اللبنانيّة إملي نصر الله، التي جسّدت معنى تجربة التّمسك بالأرض بكلّ أبعادها، وعلى الرغم من كلّ المحن والظروف الموجعة، التي عصفت بالوطن لبنان، خلال رحلتها الحياتيّة، كما صوّرت خلال اختباراتها الحيّة أيضًا ما معنى أن يرحل عنك أقرب الناس إلى قلبك، نحو موطن الاغتراب، كما طيور أيلول حين تهاجر الأرض وتترك خلفها الفراغ والحنين والصّمت.

فجاءت مشاعرها مسجلة موقفها من هذا الواقع الأليم من ثنائيّة الوطن والاغتراب، ومن النماذج أيّ من الشهود الحيّة لديها، تشدّنا روايتها طيور أيلول. ولكنّ قبل الشروع في التأمّل أكثر في موقف هذه الأديبة من موضوع الوطن والاغتراب، لا بدّ لنا من أن نستعرض أبرز ما تضمّنت سيرة حياتها، وما حملت في طياتها من كنوز تحاكي أعماق الفكر الإنسانيّ.

أولًا – نبذة حول حياتها

أ- النّشأة والمسيرة:

ولدت الأديبة اللبنانيّة “إملي نصر الله” سنة 1931، في كوكبا وترعرعت في قرية الكفير، وهي مسقط رأس أمّها، التي لا مدرسة فيها، تتخطّى الصف الثالث الابتدائي، وعلى الرغم من ذلك حقّقت الكثير من الإنجازات الكبيرة وغدت كاتبة عريقة، وهي ابنة لرجل لا يجيد القراءة والكتابة. ولمّا تجاوزت المرحلة الابتدائية، راح يتملكها الشّعور، أنّها تتفوّق على كلّ التحديات، التي تحاول أن تعيق طريقها، في التقدّم. وبدأت تسجل الانتصارات خطوة بعد الأخرى.

ولمّا وصلت إلى الجامعة الأميركية في بيروت، كان ذلك لها بمثابة الحلم الجميل، لأنّها لم تكن تملك المال الّذي يساعدها لمتابعة دراستها. ولكنّ طموحها، هو ومن دون شكّ أقوى من كلّ الحواجز وفوق كلّ الأشياء، فموّلت نفسها من خلال العمل الّذي حصدته بفضل دعم سيدتين، هما: وداد قرطاس التي منحتها فرصة التعليم في المدرسة الأهلية، من جهة، وكانت مديرتها يومها، ومن جهة ثانية يأتي دور الكاتبة ادفيك جريديني شيبوب، التي كانت رئيسة تحرير «صوت المرأة» ففتحت لها أبواب الصحافة، وبقيت تعمل في هذا المجال، حتّى سنة 1970، حيث قضت في مجلة «الصياد» 15 عامًا، لتترك بعدها مصوبة اهتمامها نحو إنجازات أخرى.

كانت الظّروف في قرية ولادتها كوكبا، تشبه الحال في الكفير، التي انتقلت إليها صغيرة، حيث كان عنصر التّمييز ضد المرأة، يهيمن في جوائها. وكذلك العادات المحافظة لم تكن في خدمة تطلعاتها ومستوى طموحها, إلّا أنّ هذه المرأة المثابرة التي لا تهاب القيود وهي تزحف إلى هدفها من دون ملل وبكلّ عزيمة، وجدت من حولها أيضًا خالين ساهما بشكل مباشر في دعم توجهاتها، الأول كاتب وعاشق للقلم، هو أيوب أبو نصر، وكان أثناء تواجده في المهجر، وقبل عودته إلى لبنان، منتميا الى «الرابطة القلمية» في نيويورك مع جبران خليل جبران. أمّا الخال الثاني، فهو مهاجر ميسور الحال، يدعى توفيق أبو نصر، وبسبب حرمانه من بلوغ فرصة التّعلّم، قرّر أن يعوض ما ضاع منه، من خلال مساعدة إملي وشقيقها ماليًّا.

ولدى التوسّع في عالم هذه الأديبة، يتعيّن علينا أن نتعرّف أكثر على التحقيقات التي أجرتها والكتابات الصحافية التي مارستها، فنجدها قد اكتسبت الكثير من المعرفة، كما اكتشفت عوالم جديدة، وكتبت عن أناس وشخصيات لم تكن لتلتقيهم لولا هذه التجربة الفريدة. و مع مرور الزمن وثقل المسؤولية العائلية الملقاة على عاتقها، ورغبتها القويّة في قول ما تريده، قرّرت أن تصب اهتماماتها على كتاباتها الخاصة، تاركة أي التزام وظيفي آخر، وجاء ذلك بشكل حازم، بعد أن تزوجت من رفيق عمرها ورجل أحلامها، وهو فيليب نصر الله الّذي كان في حياتها بمثابة الرجل الحاضن لأحلامها والمشجع لها والدّاعم لنشاطها الفكريّ والأدبيّ، كما أنجبت منه أربعة أولاد، هم رمزي ومهى وخليل ومنى.

ب- موتها:

ماتت الأديبة إملي نصر الله، في العام 2018، بعد صراع مرير مع مرض السرطان. هي من تميّزت بين أترابها من السيدات بدعم المرأة ومساندتها لحقوقها وصحة تمثيلها، هي التي كانت تردّد على الدوام “لبنان غني بمبدعيه وهو مشتل الإبداع”. رحلت تاركة خلفها حبًا كبيرًا في قلوب من قرأ لها، وفي روح من تعرف إليها وعاشر طيبتها ورقتها. كما تحوّل بيتها في كفير إلى مركز ثقافي ومنارة فكرية يستضاء بها.

كما نعاها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان قد كرمها قبيل وفاتها بـ«وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور» بكلمة معبرة، حيث اعتبرها «أم الرواية اللبنانية». ورأى «أن الأدب اللبناني يخسر بغيابها ركناً أساسياً من أركانه، طالما جسد القيم الإنسانية والتعلق بالأرض والوطن والهوية، إلا أن ذاكرة لبنان ستحفظ نصر الله في مكانة عالية كسيدة رائدة ستبقى حاضرة في ذهن الأجيال الآتية».

ج- الجوائز:

حصدت نصر الله الكثير من الجوائز، منها: «جائزة الشاعر سعيد عقل» في لبنان وجائزة مجلّة «فيروز»، و«جائزة جبران خليل جبران» من رابطة التراث العربي في أستراليا. كما منحت في عام 2017 وسام معهد «غوته» الفخري الرسمي باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية لتميّزها في إثراء الحوار الثقافي على رواية «يوميات هرّ» وجائزة مؤسسة «آي بي بي واي». وأخيرًا قلدتها السّلطات اللبنانيّة العام 2018 وسام الأرز من رتبة كومندور تقديرًا لعطاءاتها الأدبية.

د- من أبرز أعمالها:

– «شجرة الدفلى» – رواية.

– «الرهينة» – رواية.

– «الجمر الغافي» – رواية.

– «روت لي الأيام» – قصص.

– «الينبوع» – قصص.

– «خبزنا اليومي» – قصص.

– «الطاحونة الضائعة» – قصص.

– «الباهرة» – قصص للأطفال.

– «شادي الصغير» – قصص للأطفال.

– «يوميات هر» – قصص للأطفال.

– «جزيرة الوهم» – قصص.

– «أندا الخوتا» – قصص للأطفال.

ه- واقعها بين القراء والمثقفين:

أعطاها القرّاء حقّها، في حين أغمطها المثقفون ذلك الحق. ولكنّها أُنصفت لأنّها كانت من أكثر الكتاب اللبنانيين، بين أبناء جيلها إغراء لأساتذة المدارس، من خلال اعتماد كتبها أو التوصية بقراءتها، أو الاقتباس منها، لهذا من الصعوبة أن تجد لبنانيا لم يقرأ لها، ولو نصًّا صغيرًا أو كتابًا، مهما كانت علاقته بعالم القراءة متواضعة. لكنها في المقابل، لم تأخذ حقّها من قبل المثقفين، لأنّها كتبت في عصر، انتشرت فيه نظريات الحداثة في الشعر والرواية، كما برزت روائيات متحديات متحررات، توسلن الأدب للتعبير عن احتجاجاتهن ورغبتهن الجامحة في الانعتاق من التقاليد والعادات الآسرة.

هي ومن دون شكّ، أنموذج يكاد يكون على النقيض من تمرد ليلى بعلبكي العالي الصوت أو عبثية حنان الشيخ وسوريالية غادة السمان. لهذا بدت باستمرار بالنسبة للكتّاب الآخرين، وكأنها تعيش حياة شديدة التقليدية، لا جنوح فيها ولا جموح، وتكتب أدبًا هادئًا لا يبغي صخبًا ولا يطلب ضجيجًا يحيط به، على عكس ما كان يتطلبه ذلك الزمان.

ثانيًا- تحديد مفهوم الرواية

تتألف كلّ رواية من سلسلة من الأحداث التي تكتب بأسلوب نثريّ، وتكون من نسج الخيال أو تقوم على حادثة مستمدة من الواقع والتاريخ، ذات طول محدد، وحبكة معينة تتعامل بشكل خيالي مع التجربة الإنسانية.

فما هي أبرز تقنيات الرواية؟

وكيف سعت الأديبة اللبنانيّة إميلي نصر الله، إلى توظيفها داخل روايتها “طيور أيلول”؟

وماذا حملت روايتها هذه من تجربة إنسانيّة، تحاكي الإنسان والوجود بكلّ ما جسّدته من أبعاد؟

أ- تقنيات الرواية:

وفي التعرّف على تقنيات الرواية؛ فهي سرد نثريّ طويل، يصف شخصيات خياليّة أو واقعيّة، وأحداث قصة حيث تعتمد على السرد بما فيها من أحداث، ووصف، وحوار، وصراع ما بين الشخصيات، وما ينطوي عليه ذلك، من تأزم وجدل وتقنية للأحداث. والشخصية هي المعتمد عليها بإدارة أحداث الرواية من خلال تفاعلاتها مع أبعاد الرواية وعناصرها، حيث تتكوَّن بها الأحداثُ، فهي المحرك الأساسيّ والخفيّ لأهداف الكاتب وما يريد بثه للمتلقي مما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على تحريك دفة الرواية.

لذا يجب على الروائيّ، أن ينتقيَ شخوصَ روايته بحكمة، ودراية، بحيث يجعل الشخصية المناسبة في المكان المناسب. كأن يكون ملماً بالأحوال الإجتماعيّة، والسياسة، وبشكل مفصل، حتى تتوافر المصداقية في الرواية، خاصةً وأنه يتناول الأحداث وكأنها حقيقية ومعاشة، وبالتالي يتطلب منه الدراسة المعمقة لكافة الأنماط الحياتية المحيطة به من بيئة، ولغة، وعادات، وإيجابيات، وسلبيات مجتمع معاش به، حتّى يتمكن من طرحها بشكل موضوعيّ.

ب- موجز حول رواية “طيور أيلول”:

هذه الرواية هي واحدة من الروايات التي اختارها اتحاد الكتاب العرب ضمن قائمة أفضل مئة رواية في تاريخ الأدب العربي. إنّها قصة الشباب بطموحه وآلامه، والشيخوخة برضاها واستسلامها. الأرض تعيش وتتألم أيضًا كامرأة. والبشر يرتطمون بقدرهم قبل أن يتشظوا بعيدًا في قلب المغامرة. ويكمن جمال هذه الرواية في أنّها تجنّبت السقوط في التقليد الأعمى.

كتب عنها المستشرق الهولندي ( يان بروخمن):”إنّها واحدة من أفضل الروايات التي كتبت باللغة العربية وتجمع المؤلفة فيها بين المقدرة الفنية الغنائية في التعبير وبين الوعي الاجتماعي”.

كما يصف الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة رواية طيور أيلول، بقوله: ” أنّها معرض فنيّ للقرية اللبنانيّة”، ويضيف قائلًا:”ممَّا يزيدُ في روعة الصور التي ترسمينها للقرية، مقدرتك على التغلغل في ذهنيّة سُكّانها وتجاوبهم، البطيء أو السريع، مع التطوّرات الحديثة التي تزحف عليهم من المدينة زحفًا لا قبل لهم بصدّه”.

أعطت الأديبة إميلي نصر الله روايتها ذلك الاسم، كون تلك الطّيور المهاجرة، التي تسافر جماعات إلى أماكن الدفء مبتدئةً رحلاتها في شهر أيلول، تحاكي تمامًا حال واقع القرية اللبنانيّة وأبنائها، الذين كانوا في حالة هجرة مستمرة عنها، هربًا من الأوضاع الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة هناك، فمن هنا ومن دون شكّ، يبقى أيلول موحشًا وموجعًا، بفراق الأحبة، وكذلك يظلّ ليله طويلًا أيضًا.

وتوجز رواية طيور أيلول، في أحد جوانبها دراسةً اجتماعيَّة لعادات أهل القرية اللبنانيّة وتقاليدهم، فهي تنتقدها جميعها، حتّى حدود رفضها وبقوّة. وفي جانب آخر تبرز إميلي في روايتها هذه، ببراعة عالم النّفس الإنسانيّة، وبكلّ طموحاتها القريبة والبعيدة، و بأمانيها المقهورة والمجهضة، وبكلّ معاناتها التي هي بقعة سوداء في حياة بطلة هذه الرواية، لكنّها في المقابل هي بقعة ضوء كونها أكسبت تلك الرواية سمات الواقعيّة وأغنت عالم الرواية بالكثير من الاختبارات الإنسانيّة.

وعكست هذه الاختبارات في جوهرها أمور عدّة، جاءت على الشكل الآتي:.

– رفض الشباب حياة الريف البسيطة التي لا جديد فيها.

– أوهام الحب، والزواج وما يحكمه من عادات وتقاليد.

– الطموح والرغبة في الخروج من عالم القرية إلى المدينة أو الهجرة للخارج.

وهي ككلّ رواية تضمّنت تحديد المكان، كما اهتمت بتصوير الشخصيات الرئيسيّة والثانوية. ثمّ احتوت أحداث محوريّة، وبعدها تطرّقت إلى العقدة وصولًا إلى بلوغ الحل المناسب. وبرزت كلّ هذه الأمور، على الشكل التالي:

1- المكان:

تدور أحداث رواية طيور أيلول بشكل أساسيّ، في قرية موجودة في الجنوب اللبنانيّ، ويمتدّ مسرح الشخصيات المكانيّ الى المدينة، وقد قسمت الأماكن الواردة إلى أماكن مفتوحة، مثل القرية والمدينة، وأخرى مغلقة، مثل الغرفة والبيت، وفقاً لتصنيفات باشلار.

2- الشخصيات الرئيسيّة:

تدور أحداث رواية طيور أيلول حول شخصيّة رئيسية محوريّة واحدة، هي:

– منى:

اشتهرت هذه الفتاة بمحبتها للعلم والتعلم. سعت مثابرة وبكلّ قوتها من أجل الذهاب إلى المدينة لمتابعة دراستها، فقد كان التعلم حكرًا على الرجال في القرية، وكانت منى رافضة للكثير من عادات القرية وثقافتها، مثل محاربة تعليم المرأة، وثقافة القرية حول الحبّ وعلاقة الرجل بالمرأة، وقد استطاعت في النهاية أن تذهب إلى المدينة وتحقق حلمها، إلا أنها بقيت متعلقة بالقرية وأهلها وجمالها.

3- الشخصيات الثانوية

تدور أحداث رواية طيور أيلول بين عدد من الشخصيات الثانوية، وهي:

– الجدة:

تمثّل المرأة الكبيرة التي تتمتع بالخبرة الواسعة، كما تعمل على نقلها إلى حفيدتها منى بأسلوب قصصيّ مليء بالمتعة والحبّ والحنان، وقد تركت وفاتها أثرًا عميقًا في حياة منى.

– الأب:

هو أنموذج عن الرجل المتعلم والمثقف ولكنه لا يجرؤ على الخروج عن أعراف القرية وتقاليدها، لأنّها أكبر من ثقافته ومن قدرته على المواجهة.

– مرسال:

هي صديقة منى الأقرب إلى قلبها، فتاة طيّبة وجميلة، سعت جاهدة لإنهاء علاقة حبها نهاية سعيدة، وقد هاجرت مع حبيبها (راجي) إلى الغرب، لأنه كان يقول لها دائما أنّ حدود القرية تكتم أنفاسه.

– راجي:

هو يجسّد الشخصيّة الطّامحة لبلوغ الأفضل، إنّما خارج حدود القرية، وقد وقع في حبّ مرسال.

– مريم:

تمثل شخصيّة الفتاة التي أصبحت قضية حبّها لفواز حديث القرية وشغلها الشاغل، لكنها لم تتمكن من الدفاع عن حبّها وكانت نهايتها القتل برصاص فواز، بعد أن قتلها كلام أهل القرية عنها.

– فواز:

ينقلنا إلى عالم يمثّل واقع الشاب المتشرد الّذي أحبّ فتاة ولكنّ الظروف المادية والاجتماعية أدّت إلى معاكسة هذا الحبّ.

– نجلا:

كانت المعتقدات حاجزًا منيعًا في طريق حب نجلا، فقد اضطرت للزواج من شاب آخر غير الذي تحبه بعد أن تدخلت نساء القرية في اختيار عريسها المستقبلي، فهي أحبت (كمال) صديق أخيها، إلا أنّ أخاها المحب لأخته ولصديقه وقف في وجه هذا الحب تحت ضغط ثقافة القرية وعاداتها.

4- الأحداث الرئيسية:

تدور الأحداث حول قصة (منى) الفتاة الطموحة المحبة للعلم، التي سعت إلى تحقيق حلمها بإكمال الدراسة خارج القرية، كانت مني تدعم فتيات القرية وتقف إلى جانبهن، وقد عرضت الكاتبة نماذج كثيرة لقصص الحب والهجرة في القرية، وأشارت إلى دعم منى لصديقتها مرسال في حبها لراجي الذي كان يطمح للهجرة إلى الغرب. كما وقفت إلى جانب مريم التي أحبت فواز، ذلك الشاب الذي لم يرقَ لمستواها الاجتماعي والمادي ولم يتقبل أحد زواجه منها، بالإضافة إلى ذلك عرضت الكاتبة من خلال الراوية منى قضية نجلا التي أحبت كمال، الشابّ يعتنق مذهبًا مختلفاً عن مذهبها.

5- العقدة:

تتمثل عقدة الرواية برفض الأسرة والمجتمع في القرية فكرة تعليم (منى) في المدينة، فقد كانت العادات والتقاليد الراسخة في القرية وكلام أهلها عائقًا كبيرًا أمام إتمام تعليمها.

6- الحل:

سافرت (منى) لإكمال تعليمها في المدينة، ودخلت معترك الحياة فيها بصخبها وسرعتها وقسوتها، فكانت الأيام تمضي دون أن تشعر، وكانت كثيرًا ما تشتاق للقرية وذكرياتها وحياتها هناك.

ج- السمات الفنيّة في رواية “طيور أيلول”

تضمّنت رواية “طيور أيلول” مجموعة من السمات الفنيّة التي برزت على الشكل الآتي:

1- لغة الريف:

اللغة تتأثر بالمكان الذي يكتب به الأديب، فعلى سبيل المثل الصحراء/المدينة تفرض على الكاتب أن يستخدم ألفاظ معينة، من هنا أجمل الأعمال الأدبية تلك التي تكتب في الريف، حيث تكون الطبيعة حاضرة في فحواها، “وشعرت بغصة تعض بصدري، وتتغلغل في حنايا نفسي، إن هذا الشعور يعاودني كلما لمحت الأوراق الصفراء تترنح مغلوبة على أمرها، تدوسها الأقدام” ص18، يمكن أن يكون هناك رمزية في هذا المقطع، لكن اعتقد ان طبيعة الخريف وما فيه من موت للخضار ورياح سريعة ومزعجة انعكست على الراوية فربطت نفسها بمشهد خريفي يتماثل مع حالتها تماما.

ونجد حضور المكان في موضع آخر: “كانت اعترافات مرسال تمتزج ببوح الأرض، وكنت أحس بما يشبه الانعتاق من أغلال الكيان البشري، وحلقت نفسي مع الأبخرة المتصاعدة من باطن الأرض، من التراب الرطب” ص63، إذن تربط الراوية نفسها بالمكان، حتى انهما يقومان بعين الفعل، ولذات الأسباب.

“شرعتُ الباب، وخرجت إلى العاصفة، أتلقي قبلات الثلوج وهي تتهالك بصمت على الأشجار والسطوح وفي الأزقة”.

بدت الأرض في تلك اللحظة، صفحة من ضياء، تنعكس على الضباب المتمرد في قرص الفضاء”ص85، اجزم ان هذا المشهد هو طبيعي تماما، لم تعملْ فيه الراوية أي خيال أو تفكير، فقد صورته لنا كما هو دون تدخل منها. وهذا ما يجعل المكان يؤثر في اللغة الأدبية، التي ستنعكس على القارئ سلبا أم إيجابا.

“من قال إن غانيات المدينة أشد حرصا على الإغراء من الأرض، من بساتين اللوز والتفاح، وحقول القمح، وكروم العنب؟” ص126، هذا المقطع يؤكد على أن للمكان حضوره وفاعليته في النص الأدبي، والكاتب/ يتأثر به حتى لو لم يكن واعيا به.

2- الصور الادبيّة:

تكمن أهمية الصور الأدبية في تخفيفها من حدة قسوة الأحداث، فهي تشير إلى أن الكاتب يهتم بمشاعر القارئ، من خلال تناوله حدثا/شخصا، قاسيا بلغة وصورة جميلة، مما يجعل المشهد أخف وطأة على المتلقي: “كانت دموع نجية سخية جدا في ذلك الصباح، كانت تكفي لغسل خطايا العالم” ص62، فالصورة الأدبية تعد رحمة ليس “لنجية” فحسب، بل للقارئ الذي سيتعاطف معها ويقف إلى جانبها.

3- جمال الصورة الفنيّة في رواية طيور أيلول:

تتسم رواية طيور أيلول بعدد من الخصائص والسمات الفنيّة، منها:

-جمال التصوير الفنيّ بما يخدم النّصّ ويعمق الإحساس بالمشاهد والأحداث.

– الدخول إلى أعماق النفس الإنسانيّة وما فيها من تحديات وطموحات وهموم.

– الوصف الدقيق للشخصيات والأماكن الواردة في الرواية.

– اللجوء إلى الحوار للدخول في عمق الحدث الروائي.

من هنا، جاء أسلوب إميلي جميلًا يحاكي الواقع المعيوش، في وصفه الأحداث، فكان دقيقا ومعبّرًا عن أحوال القرية وأهلها وطبيعتها في آنٍ معا.

فالكتابة إذًا، هي ومن دون شكّ نظرة إلى العالم، وطريقة في مثول الأفراد بمتنها. كما أنّ اختيار اميلي نصر الله للكتابة، يعني رغبتها القويّة في أن تكون حاضرة في الحدث، وأن تمثّلها كتاباتها وسط هذا الوجود الريفي الفعلي، وقد رسمت لنا صورة عن المجتمع على خير ما تبتغيه من مثال ونقائضه، وتناولت قضاياه بشكل مفصل ومعمق.

ويبقى التساؤل عما يكسبه الانسان وما يخسره بالاغتراب عن الأهل والوطن؟

وقد نالت روايتها هذه، بصدورها، عام 1962 ثلاث جوائز، وبقيت الرواية تطبع وتنفد من حينها، كما ترجمت إلى عدّة لغات، وكذلك هي حال غالبية كتبها.

ثالثًا إملي نصر الله وثنائيّة الوطن والاغتراب

أنّ جواء الحروب، والحصار الإقتصاديّ والاجتماعيّة والصراعات الطائفیة، وغيرها من الأمور، التي حلَّت في أرض الوطن “لبنان”، كانت السبب المباشر الّذي دفع بالعديد من أبناء هذا الوطن الجريح، إلى النزوح عنه قصرًا، والاغتراب بحثاً عن سبل العيش الأكثر طمأنينة. ولكن المغترب في الواقع، وهو خارج موطنه، لا بدّ له من أن يشعر بالخوف والقلق، على الرغم من ما يقدّمه الخارج له، من إغراءات ماديّة وغيرها من الأمور التي توفر له حياة كريمة على أكثر من مستوى حياتي.

لقد باتت هذه القضایا الإنسانیّة مادةً أساسيّة يلجأ إليها عُلماء الجتماع، والفلاسفة، وكذلك الأدباء والشّعراء، بهدف البحث في أسرارها ومافيها من عبر وحكم، وهي تنقل الحقائق ومدى أثر الغربة والحنين في النفس البشرية. أنّه ومن الواضح، أنّ النزوح عن الوطن، والشعور بالملل من الحياة، یعزلان الإنسان عن قِیَم مجتمعه، وهذا كلّه یدخل في إطار ظاهرة الاغتراب.

ويبقى هذا الواقع وما ينتج عنه، من أهمّ القضایا التي تبحث في مشاكل المجتمع المعاصر، كما یعبّر عمّا تجیش به النفس من مشاعر الحزن والألم. ثمّ أنّ الأديبة اللبنانيّة إملي نصر الله، لم تكن بعيدة عن هذه الظاهرة، أيّ عن هذه الحقائق، التي عايشتها بكلّ تفاصيلها، في قريتها الجنوبيّة، فكثیرًا ما تكلّمت خلال رحلتها الأدبية وفي معظم مؤلفاتها عمّا عانته من مشاكل جوهريّة في مجتمعها الأمّ.

ولكن لكي نعبر بشكل أوسع عما أوردته هذه الأديبة في هذا الشأن، لا بدّ لنا من أن نتوقّف عند تحديد مفهوم الوطن أوّلًا، ومن ثمّ نعبر نحو موطن إميلي وما حمّلته من دلالات، لنصل بعدها الى تحديد أثر الاغتراب أيّ الهجرة في أدبها، وكيف إحتل مساحة واسعة من فكرها الوجدانيّ.

أ- مفهوم الوطن

1- في اللغة والاصطلاح:

يعرّف الوطن لغةً بعدة تعاريف، وهي مختلفة في فحواها، فعرفه الخليل والجوهري: “الوَطَنُ: مَوْطِنُ الإنسان ومَحَلُّهُ. وأوطانُ الأغنام: مَرابضُها التي تأوي إليها، ويُقال: أَوْطَنَ فلانٌ أرضَ كذا، أي: اتّخذها مَحَلًا ومَسْكَنًا يُقِيمُ بها، والمَوْطِنُ: كلّ مكان قام به الإنسانُ لأمرٍ. وواطنتُ فُلانًا على هذا الأمر، أي: جعلتما في أَنْفُسِكما أن تعملاه وتفعلاه، فإذا أردت وافَقْتُهُ قلتَ: واطَأْتُهُ. وتقول: وَطَّنْتُ نفسي على الأَمْر فتَوَطَنَّتْ، أي: حملتها عليه فَذَلَّتْ وتوطين النفس على الشئ، كالتمهيد. ويقال: من أين ميطانُكَ، أي غايتك. والميطانُ: الموضع الذي يُوَطَّنُ لتُرسَل منه الخيل في السباق، وهو أول الغاية. والميتاء والميداء: آخر الغاية. والموطن: المشهد من مشاهد الحرب”.

ولا يختلف التعريف اللغوي عن التعريف الاصطلاحي تقريبًا، فعرّفه الجرجاني بقوله: ” الوطن الأصلي هو مولد الرجل والبلد الذي فيه ووطن الإقامة موضع ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنًا”.

2- في المفهوم الشامل:

ويمكن لنا التوغل أكثر في مفهوم الوطن الشامل؛ فهو لا يقتصر على بقعة جغرافيّة، والأرض المرسومة بحدود سياسيّة متّفق عليها، كما لا يمكن للوطن أَنْ يكون مجرّد مكان للإقامة، أو اسما نحمله على بطاقة الهويّة، أو جواز السّفر، بل الوطن هو المكان، الّذي نسكنه، ونقيم فيه حضارة معيّنة، بكلّ تجليّاتها، فهو الحضن والملاذ الآمن، الّذي تأوي إِليه أرواحنا، والبيت الكبير، الّذي يجمع الأهل والأحبّاء، أحياء وأمواتًا، فعلى أرضه نولد ونترعرع نكبر في كنفه، وتزهر أحلامنا ونتمنّى أن نموت وندفن فيه.

يشكّل الوطن الرّابط الأقوى، الّذي يشدّنا إليه أينما كنّا، ويداوي جراحنا مهما كَبُرتْ، لهذا ينبع حبّه من القلب، ويعبّر عنه في الكثير من المواقف، حتّى ليظنّ أنّه من غير المعقول حصر الوطن في دلالاته، كي يصير مجرّد أرض، وأشجار، وتراب وغير ذلك من الأمور المجرّدة؛ إنّما هو أكثر من ذلك، وهو يفوق كلّ التّصورات، أنّه مجموعة من القيم الوجدانيّة والإنسانيّة التي جاد معظم الأدباء والشّعراء بكلّ طاقاتهم في بلورتها أي ترجمتها بمختلف الصور في مؤلفاتهم.

انطلاقًا من هنا، كيف رسخت الأديبة اللبنانيّة إملي نصر الله مفهوم وطنها الأمّ في الفكر الإنساني من خلال كتاباتها؟

وماذا حمّلته من دلالات على المستوى الإنساني والوجداني؟

ب- وطن إملي في أبعاده

لا شكّ أنّ هذه الأديبة التي أخلصت لأرضها في كلّ الأوقات والتجارب، أنّها تمكنت من منحها أسمى المشاعر، كما حرصت على حبّها وعيش الوفاء لها، ثمّ نجحت في نقلها إلى الآخر من خلال كتاباتها، وهذا ما سنعمل على إظهاره في هذه الفقرة أيّ كيف عملت هذه الأديبة على توظيف كلّ طاقتها في خدمة رؤيتها حول موطنها “لبنان؟

1- أسس مخاطبة أبناء وطنها:

أتقنت الأديبة إملي نصر الله، عن نور بصيرة، جوهر رسالتها المرجوّة، وهي كيفيّة التعبير عن مساحة وطنها المتجذرة في أعماق فكرها. فتعلّمت أسس المخاطبة مع أبناء أرضها، بإعطائهم أدبًا نابعًا من جذورهم وجوف تربتهم، وحكايات أرضهم وأجدادهم، وعاداتهم وتقاليدهم، كما تحاكي أفعالهم، ومن ثمّ تسلّط الأضواء على ما في أعماقهم من تساؤلات وجدانيّة وقلق مصيريّ يهدّد حياتهم ويبدل في مصيرها.

عالجت إميلي كلّ هذه الأمور في روايتها “طيور أيلول”، كما رسمت معالمها بكلّ دقة وتفاصيل، من خلال عرضها الأحداث التي جرت في قريتها، وراحت تبدل في مصير أهلها وأحوالهم.

2-بصمات موطن الفؤاد:

وترسم إميلي نصر الله في روايتها طيور أيلول، أحاسيس ومشاعر تدفّقت من لحظة شغفٍ بقريةٍ، هي موئلُ الفؤاد، حيث تحدّثنا رواية طيور أيلول عن رائحة الخبز في ساعات الفجر الأولى ورائحة التربة الممزوجة بعطر عَرق الذين أحبّوها فأحبّتهم، وعن حقول القَمح الذهبيّة الشاسعة الممتدة على أرض القرية، وعن ثرثراث النسوة عند النّبع، وعن نظرات الصَّبايا الحالمة التي تشيّع أسراب الطيور المهاجرة، وعن السواعد السّمر والعشايا الساهرة في ضوء القمر، وعن طيور أيلول، التي تطلّ على القرية بغيمة الغصَّة والحنين للذينَ رحلوا عنها، ولم يعودوا.

كلّ هذه الجواء شكّلت بصمة قوية في ذهن هذه الأديبة، فعرفت كيف تبعث بها إلى فكر المتلقي من أجل مشاركته بهذه المشاعر الصادقة ومدى تأثيرها في النفس الإنسانية المخلصة في حبّها إلى أرضها الأمّ وإلى لحظاتها الخالدة في أحضانها.

3- إميلي المكافحة وعدم الاستسلام للواقع الأليم:

إنّ هذه الأديبة التي ترعرعت وماتت في أحضان موطنها “لبنان”، لا شكّ أنّها عاشت كلّ لحظة من عمرها، عاملة على ترسيخ قناعاتها في كلّ مواقفها، فجاءت مسجلة مشاعر الاعتزاز والفخر تجاهه، حتّى في أصعب الأوقات والظروف التي عصفت بأرضه.

فالوطن عند إميلي، هو مثل الأمّ الحنون التي تحتضن أهلها وتمنحهم الشعور بالأمان والسكينة. وهي تؤكّد أنّ من سافر عنه لن يجد أحنّ من حضن وطنه ولا أدفأ منه. لذلك راحت ترسمه بأجمل صورة، ومن ثمّ تنقل قيمته المتجليّة في جوف كيانها بأسمى تعابير الحبّ والوجدان والتقدير والوفاء والاعتزاز وغيرها من الأحاسيس الساميّة.

ومن المعروف عن هذه الأديبة ابنة الجنوب، أنّها رفضت عن قناعة تامة، وعلى عكس الكثرين، أن تترك أرضها الأمّ، في أصعب المحن وخلال سنوات الحرب الموجعة، على الرّغم من هجرة أفراد أسرتها وحرق منزلها وتدميره، وكذلك أيضًا منزل عائلتها الذي كان يحتوي على الكثير من المخطوطات القيمة التي لا تقدر بثمن. وكما هو معروف أنّ هذا الفعل الإجرامي جاء على يد قوات الاجتياح الإسرائيلي، سنة 1982.

يحملنا هذا الإصرار عند إميلي، المتجذر في هويتها، على التأمّل بمعنى حبّ البقاء وعدم الانكسار وكيفيّة الصّمود في لبنان، على الرغم من تفشي ظاهرة الهجرة منه.

3- أعمالها شهادة حيّة:

ولدى التعمق في فكر هذه الأديبة اللبنانيّة، يتبيّن لنا أنّها، وبلا أدنى شكّ، طبعت أعمالها بطابع الشهادة الحيّة لمجتمعها وحراكه الخيّر، من خلال تمسكها بأرضها الأمّ وحبّها العميق أيّ الشديد لها، وتعبيرها الصادق عما كان يجري من حولها من أحداث، ورؤيتها المتقدّمة لما ينبغي ان تكون عليه الأمور. وقد سجلت بواسطة حواسها أي من خلال العين والأذن والقلب والعقل أهوال الحرب الأهلية اللبنانيّة، بكلّ تفاصيلها، أيّ بما خلفته من آثار الدمار على مستوى الحجر والإنسان، وأرفدت تدويناتها بنظرتها الفريدة الى آفاق المصالحة بين أبناء الأرض المعطاء الواحدة.

إذًا، انطلاقًا ممّا ورد في هذه المحطّة؛ من الواضح أنّ إميلي أحسنت في رسم جواء قريتها بكلّ حكاياتها وذكرياتها، ومدى تأثيرها في وجدانها، وحضر كلّ ذلك كي تشارك المتلقي أيّ القارئ بكلّ هذه القيم التي لا يمكن لنيران الهجرة أن تنزعها من داخلها.

ج- أثر الاغتراب في فكر إملي ودلالاته

أنّنا نعلم أنّ للاغتراب في الأدب دلالاته النفسيّة والاجتماعيّة والفكريّة، وله تأثيراته الإيجابيّة والسلبيّة أيضًا في الأديب. ولقد حدد النقد الأدبي للاغتراب تعريفات وموجهات تميزه بحسب المواضعات النفسانية في الأغلب.

وصار متفقًا عليه، أنّ الاغتراب روحيّ بيد أن أثره القادح في الذات يظل قويًّا، وإن تفاوت إبداعيًا من أديب إلى آخر سردًا وشعرًا، من ناحية ما يولده من طاقة تقدح نار الإبداع فتتوهج. وكلما كان الشعور بالغربة والاغتراب عميقاً، غدا القدح في كوامن الإبداع أكثر قوة، واتخذ التجلي الجمالي للذات شكلًا أدبيًّا أو فنيًّا متينًا أو متماسكًا.

وفي تعريفات أخرى للاغتراب، يقول كارل ماركس:” إنّ ظروف العمل القاسية التي أوجدتها المجتمعات الرأسماليّة، ينتج عنها اغتراب العامل، وذلك من خلال حرمانه من الإمكانيّات والفرص الكافية في سبيل تحقيق الرفاهية الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يسعى لتحقيقها، ويعتبر العامل شخصًا مغتربًا عن وسائل الإنتاج طالما أنّه لا يستطيع الوصول إلى السعادة والقناعة في عمله؛ لأنّه لا يستطيع جني ثمرة جهوده وتعبه، فهو بهذا يحقّق معنى الاغتراب عن الطبيعة الحقيقيّة للإنسان”

ويعدد العالم (إيرك فروم) في كتابه (المجتمع السليم)، صفات الاغتراب بطريقة لا تبتعد كثيرا عما أورده ماركس، حيث إنّ الاغتراب بالنسبة لفروم هي تلك الحالة التي لا يشعر بها الفرد بأنّه المالك الفعليّ لطاقته وثروته، بل يشعر بأنّه كائنٌ ضعيف يستند كيانه الوجودي على توفر قوى خارجيّة أخرى لا تمت بأيّ صلةٍ لذاته. كما يذهب هايديجر إلى اعتبار ” الغربة هي ذلك الحيز المكاني الفارغ الناتج عن فقدان الإيمان بالصورة المقدسة”.

ومن كل ذلك وغيره يتضح أن الغربة والاغتراب مرتبطان بالتمزق وبالمعاناة، وبالتباين الشاسع بين ما يغلي في عمق الذات وما يدور على أرض الواقع.

وبالعودة الى الأديبة إميلي نصر الله، في هذا الإطار، فهي كانت على مثال الكثيرين من الأدباء الّذين أحبّوا أرضهم، فعرفت، ومنذ انطلاقها في رحلة الكتابة، أن تختار وبوضوح ما تريد التّعبير أو الإفصاح عنه. فراحت تكتب عما تعرفه وتعيشه وتتنفسه.

وقد كان ومن دون شك لعامل هجرة إخوتها باكرًا إلى كندا، المساهمة الكبرى في ترك أثر الوجع العميق في داخلها، ووجدانها، حتّى أبعد حدود، فجاءت روايتها «طيور أيلول»، معبّرة عن الاغتراب، وما يخلفه هذا البعاد الاختياري المؤلم عن الوطن، من مشاعر الحنين والألم.

فكيف برزت مواقفها من الاغتراب؟

وهل نجحت في ترسيخ جوهر الرسالة التي أرادت مشاركة المتلقي أيّ القارئ في فحواها؟

1- مصير المهاجرين وحسرة أهلهم:

لا يتخلى المهاجرون عن أهلهم وأصدقائهم وحياتهم طوعاً. فقد يحوّل البؤس والأوضاع الإقتصادية والاجتماعيّة حياتهم، إلى جحيم لا يحتمل. وحين تُهدد الحرب مصيرهم تهديدًا مباشرًا، يبقى التغرب الخيار الوحيد للبقاء وتحسين ظروفهم على جميع المستويات.

والأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة متعددة ومعقّدة. ومن بين هذه الأسباب استحالة تأمين عيش كريم لعدم توفر فرص عمل أو عدم وجود خدمات عامة كالصحة والأمن والتعليم أو الرغبة في الالتحاق بأفراد من العائلة استقروا في الخارج. وكلها أسباب تدفع الناس إلى السعي لبناء حياتهم في مكان آخر.

تجلّت هذه الأسباب وبوضوح في رواية طيور أيلول، فشغل موضوع الهجرة من لبنان وكذلك واقع النزوح من القرية إلى المدينة فكر إميلي أيّ أنّه ظلّ مهيمنًا عليها، فنجدها تعيد التفكير في مصير من يتركهم المهاجرون، فتتطرّق إلى ما ينتجه هذا الحال، من مشاعر الحنين والألم والافتقاد والتقلّبات النفسية والعاطفية.

كما أنّ في هذه الرواية تقابلا بين موضوعين صعبين للغاية، وهما الخيار بين التخلّي عن الوطن والهرب من الحرب والبدء في مكان آخر، وقرار البقاء في الوطن حتى تمتصّ الحرب الأرواح وتنضجها بشكل قاسٍ وعنيف.

ومن ثمّ عالجت الكاتبة في روايتها، موضوع الاغتراب، من خلال متابعتها سيرة العديد من أبناء بلدتها ومنطقَتها، من الّذين هاجروا وطالَت غيبتهم، فباتوا يأتون إلى زيارة الأهل مع بداية الصّيف ومن ثمّ يغادرون بلادهم مع الطيور في أيلول، وقد اصطحبوا معهم أشخاصًا يبحثون في حياتها، عن مستقبلٍ آمن خارج الوطن، يؤَمن لهم الاستقرار المادي وعدم الخوف من ضربات المجهول.

2-بين الغربة ورائحة تربة الأرض:

لا شكّ أنّ موضوع الهجرة، كان همًّا كبيرًا في فكر إميلي نصر الله، كما ألمها وبشدّة، لأنّ الأجيال، كان هدفُها وتطلّعاتُها الأولى، أن تكبرَ وتسافر، من أجل البحث عن سبل تساعدها في تحقيق ذاتها المضطربة وسط معاناة موطنها، لذلك ترجمت إميلي ما في نفسها من أوجاع ناتجة عن عامل الاغتراب، في روايتها، فمزجت بين حكايات القرية وأحوالها بعد رحيل أجيالها عنها وواقعهم في الغربة وما ينتج عنه من تناقضات وتساؤلات حول المصير ومستقبلهم خارج حدود تربتهم وبيئتهم.

طيور أيلول، هي حكايات ليالي القرية في حقبة الستينات، قصص الحب المسروقة النظرات، و سمر الصيف، وحلقات الشتاء حول المدفأة، وهي تلك التجمعات النسائية في الصباح الباكر والإشاعات بين بيوت القرية ونسائها أيام الربيع ومواسم الحصاد.

وفي هذه الرواية أيضًا، حكايات الشباب الّذين اختاروا التغرب عن جذورهم، وشقوا طريقهم نحو المجهول كطيور أيلول، بحثًا عن الحياة الأفضل والدفء، فمنهم من نجا وحقق مراده، ومنهم من غرق في أتون المدينة وشوارعها وقساوتها حتّى تغير لدرجة رفضت أرضه إعادة استقباله بعد ما غرز جذوره في غير تربتها.

ويبدأ صراع المغترب هنا، في المدينة وبلاد الاغتراب، بعيدًا عن جذوره، فتتجلّى المصائر والأقدار وهي تتلاقى وتتصادم في المسرح الريفي عينه مشفوعة بعوامل مدينية غريبة عنه؛ ويكمن الهدف المحوريّ في عملية الاختيار بين خير الريف وبين شرّ المدينة وما تحمله من أسرار، ثمّ العمل على رفع شأن القرية كونها تمثّل موطن القيم المثاليّة الّذي لن يتمكن منها ما ينتج عن تشوّه المدنية.

وهكذا راحت طيور أيلول تغوص بنا في جوف القرية اللبنانيّة وأسرارها وتقاليدها وحزنها عند تشييع الوجوه المغادرة إلى البعيد أيّ المجهول، في خارج البلاد على أملِ تحقيق آمالهم وطموحاتهم وأحلامهم، وعن الشَّرخ الذي تحدثه الهجرة فيصبح ذاك القادم من بعيدٍ إلى جذوره كالغريب، فالقرية التي أنجبته تنكّرت له والمدينة التي احتضنته تاهت به في معالمها.

وتقول إميلي في إحدى المقابلات معها:

” …فالأرض كانت تزداد شحًّا، والفرصُ تقلُّ أو تنعدم. وفي عائلتي صُدمتُ بهجرة إخوتي الذين خلّفوا وراءهم والديْن على أعتاب الشيخوخة، وتركوني لأنّني أرفض الهجرة، رغم أنّني سجّلتُ في الـ”كوتا.””.

وتتابع إميلي في حديثها، قائلة:

“وهذا أمرٌ طريفٌ أخبركَ به، فقد كان كلُّ طفل يولد في أميركا يسجِّل قريبًا له في الكوتا، وينتظر دورَه في الحصول على تأشيرةِ هجرة. وبعد ثلاثين سنةً جاء دوري في السفر! بالطبع كانت الفكرة بعيدةً جدًّا عن بالي، ولربّما عقّدني هذا الأمرُ ودفعني إلى الكتابة ضدّ الهجرة، لأنّني بطبعي أرفض كلَّ ما يُفرض عليّ. وربّما جعلني ذلك أغوص أعمقَ في فكرة الهجرة؛ فعلى عكس كثيرٍ ممّن كانوا يروْنها مُنقذًا من الفقر والعوز، ومحطّةً من محطّات الطموح، كنتُ أراها المكانَ الذي يُفرغ قرانا ويُحزن قلوبَنا ويبوّر أرضَنا”.

“الرواية التي عبَثت بالضّماد الذي حاولتُ جاهدةً إخفاءَ جرحي خلفه،

الرواية تُشبه أخي المُغترب . جميلة حدّ البُكاء !

يبدو أنّ أخي أصبح أحد طيور أيلول .. كمِرسال وكمال وراجي!

الذين ابتلعَتهم الغُربة وزيّنت لهم الدّرب،

في آخر الرواية تُعاقِبُ الأرض أبناءَها..

تُنكرهُم بطريقة تُشفي صدر القارئ لكنّها موجِعة في نفس الوقت!

لذا لم أعبِّر عن الهجرة إلّا سلبيًّا. ولم أكتفِ بنقد الهجرة في طيور أيلول، أو في الإقلاع عكس الزمن، بل ما زالت الهجرةُ عندي حتى الآن موضوعًا أشعر أنّني في بداياته، لأنّه بالنسبة إلى مجتمعنا، وبخاصّةٍ المجتمع الريفيّ، في صلب مشاكلنا الاجتماعيّة والاقتصاديّة”.

انطلاقًا مما ورد، لا شكّ أنّ هذه الأديبة تمكنت من توظيف إمكانياتها وأدواتها ومعجمها اللغويّ العميق وخيالها اللامتناهي وأسلوبها الفذّ، في سبيل التعبير عن رؤيتها ومواقفها، وفي جعل القارئ يستشعر الغربة والحزن العميق بين ثنايا النص الأدبي.

خلاصة

نستنتج مما تقدّم؛ أنّ الأديبة اللبنانيّة إميلي نصر الله، قامت بتجسيد ثنائيّة الوطن والاغتراب، من خلال ما أوردته في روايتها “طيور أيلول”؛ فهي أحبّت وطنها من كلّ جوارحها وأخلصت له، كما رفضت هجره، أيّ التخلّي عنه، رغم أنّ الفرص كانت متاحة لها، للحاق بأهلها الّذين هاجروا إلى كندا، إلّا أنّها تمسكت بأرضها وهويتها، على الرغم من كلّ الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة القاسية التي عانت منها في قريتها.

فعالجت إميلي في روايتها هذه، كيف يضطر الإنسان إلى ترك أرضه بحثًا عن سبل العيش التي توفر له حياة أفضل، ولكنه في المقابل يترك أهله وجذوره وذكرياته ويحلق مع طيور أيلول، إلى البعيد، على أمل أن تضحك له الحياة وتعطيه ما يصبو إليه. ثمّ أنّ إميلي حاولت بكلّ ما تملك من طاقة فكريّة العمل من أجل نقل هذه الصورة حول معاناة الأرض حين يرحل عنها أجيالها، كونها لامست وجع الغربة الذي عانت منه عائلتها جيلًا بعد آخر. فغدا موضوع الهجرة وما ينتج عنه من معاناة الوجع والحنين، من الموضوعات الأثيرة لديها، مثل الحرب التي عايشتها كما كل اللبنانيين وكتبت عنها.

وفي النهاية، سيبقى هذا الموضوع أيّ ثنائية الوطن والاغتراب يشكّل مادة مهمة داخل نتاج الأدباء والمفكرين، لأنّ أسباب ولادته ما دامت نيرانها مشتعلة أيّ الدوافع التي أدت إلى هجرة أجيال قرية إميلي ما زالت موجودة ومن دون حلول، وهي تدفع بالكثير إلى مغادرة الوطن ورسم مصيرهم خارج حدوده.

***

– مراجع

– البحث عن الحريّة، رؤية نقديّة لرواية طيور أيلول لإميلي نصر الله، في 1، 6، 2018.

– ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلميّة، 1290.

– روسو، جاك جان، هواجس المتنزهة بنفسه؛ ترجمة: بولس غانم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2015، ص:25،26.

– ذاكرة الآداب: حوار مع إميلي نصر الله، في 18، 3، 2018.

– نصر الله، إميلي، طيور أيلول، دار نوفل للنشر، 1962.