جورج خضر في عيده المئوي “نَحّاتُ معرفةٍ في منْجَم الكبار”

*د. ربيع الدبس

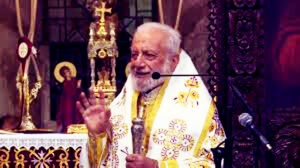

أميرُ الكنيسة المشرقية بلا منازع. هكذا كان يحلو لنا، مُقَدّرين ومعجَبين، أن نكثّفَ التوصيف عن ابنِ طرابلس الذي رفَض التشرنُق فانسكب بَهاؤه على شتّى المناطق والطوائف، تماماً كما انسكبَ التنوعُ الانساني في نفسه بالحُبّ الآسِر. صحيح أنه درس الحقوق واللاهوت والفلسفة دراسةً أكاديمية في أوروبا، إلا أنه انطلق من التراث- تراثنا المشرقي الروحي المُضاء بكلمة الحياة والمُشِع بإشراقاتها.

نحّاتُ معرفةٍ لا عابدُ أصنام، بل مشروعُ محبةٍ وتواضُعٍ وتَعَمُّق وتثقيف في زمن المظاهر والوجاهة والضحالة والتفاهة: “الفقراء والمساكين هم أسيادنا”. هذه كانت إحدى وصاياه لعشرات الكهنة الذين رسَمهُمْ شمامسة أي خُداماً للكلمة الالهية، قبل ارتقائهم إلى سُلّم الكهنوت الذي جَهدَ لجعله عِلماً وتضحية لا رتبةً وإغراءات.

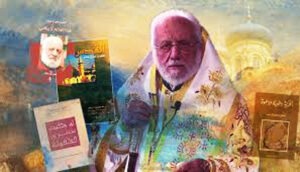

تكريمات لا تُحصى من مؤسسات محلية وعربية ودولية سُجِّلَتْ في مسيرة الرجل الذي لم يبحث يوماً عن تكريم. وألقابٌ عديدة أُطلِقَتْ على المطران الزاهد بالألقاب، منها: “أسقف العربية” و”لاهوتيّ السياق العربي” و”الذهبيّ القلب والقلم”. إلا أن فِكْر جورج خضر وأدبه فرضا المحبة والتقدير والاحترام على قرائه وسامعيه وعارفيه، كجيلنا الذي نهلَ مِن مَعِينه، في الرسائل والحوارات والندوات المشتركة، رشفاتٍ جوّانية تَحَوّلتْ، بقدوة مُعَلمه الإلهي، إلى ينبوع ماءٍ حيّ. وقد كرّمه بعد تجاوزه التسعين بأعوام، وفي مقره المُطِل مِن ربوة متنيّة في برمانا على العاصمة بيروت، بطريركُ أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، قبل أن يَخْلفه المطران المثقف سلوان على أبرشية جبل لبنان الواسعة، أي جبيل والبترون وما يليهما في مصطلحات التوزيع الإداري الداخلي.

لقد أَطلَقَ خضر شلالاً من المقالات المعرفية ذات الأسلوب الأخّاذ في التاريخ واللاهوت والفكر السياسي-الاجتماعي-الأخلاقي. وتوزعتْ مقالاته على عدة دوريات كصحيفتَيْ “النهار” و”لسان الحال” ومجلة “النور”. لكن نصوصه الأكثر ديمومةً في قالب المقالات جاءت في نشرة “رعيتي” التي ما زالت مرجعاً للمُستقِين من الشلال. وهو، إلى عمله الرعائي والثقافي الممتد على مدى عقود كاهناً قبل سنة 1970 ومطراناً بعدها، قد دعا إلى مجتمعٍ موحَّد باعتبار أن الهوية الجامعة هي بِنْية ذهنية محَكُّها صادقُ التطبيق لا كاذبُ الشعارات. كما مثّل، مِنْ موقع الأسقف المتقدم ورفعَةِ المُواطن المشدود إلى إخوته في المواطَنة، إشراقاتِ الحوار المسيحي-الإسلامي الأصيل في لبنان والخارج: “أحمل المسلمين في قلبي لأن الله حامِلُهم، لأن كرامتهم كرامتي، لأننا نحن المشارقة نموت معاً ونحيا معاً وغيرُ ذلك لغو”.

والمتروبوليت خضر أصلاً أستاذ جامعي للحضارة والفكر الاسلامِيَّيْن في الجامعة اللبنانية، وعضو مجلس الأمناء في جامعة البلمند، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة(ألبا)، ورئيس البيت اللبناني-الروسي، والمؤسس الحقيقي لحركة الشبيبة التي لعِبَتْ دوراً مفصلياً في التركيز على البُعد التنويري الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، حيث التجدد والانفتاح واجِبان كَيْنُونيّان في مقابل الانغلاق والتَخَشُّب، وحيث الأفق المشرقي خَفّاقٌ بنبضات حضارية واحدة.

نشير عموماً إلى الكُتب والأطروحات والرسائل الجامعية غير القليلة التي تناولت مدرسته الفكرية وأركانها الانفتاحية السمحاء، إضافة إلى مشاركاته في تأليف عدة كتب، لكننا نَذكُر أهم مؤلفاته وفقاً للعناوين التي صَدَرَتْ بها تلك المؤلفات: أنطاكية الجديدة- فلسطينُ المستعادة- هلِ الدِّين أفيون الشعوب؟- الرجاء في زمن الحرب- لو حكيتُ مسرى الطفولة- حديث الأحد- ثماني كلمات في الرعاية- الحركة: ضياء ودعوة- مطارح سجود- سفر في وجوه- الحياة الجديدة- هذا العالَم لا يكفي- وجوه غابت- أذكروا كلامي (رؤى في الرعاية)- سِرُّ الحب (في الزواج والعائلة)- يسوع- المُعَلّم (عظاته وفكره- 3 أجزاء)- إغتنوا بالله.

الإصلاحي-النهضوي

لا يخامرنا الشك مُطلقاً في أن جورج خضر تنكّبَ مشروعاً إصلاحياً نهضوياً من قلب المؤسسات الكَنَسية. وهو يدرك تماماً، بمعية المؤسِّسين الفاعلين في حركة الشبيبة، أن ثمة علاقة جدلية بين المؤسسات الدينية والدولة: تفاعلاً أو تضادّاً، تجديداً أو تقليداً. وعليه، فالنهوض ليس في القلب فقط بل في العقل كذلك. أما السلوك فمعيار في كِليهما، وإلا فكيف بالإمكان الحصولُ على فاعلية القربان والوصولُ إلى استحقاق الخبز السماوي الذي لا جوع بَعده؟ أمّا حضارة التكنولوجيا المغتربة عن أعماق الانسان، والتي تتغنى بها دول صناعية فيما يُسَمّى العالَم الأوّل فهل ننسى أن جانباً منها تموّله الحروب المفتعلة هنا وهناك، دونما شعور بالمسؤولية عن دمار يفوق الوصف وعن إهلاك لشعوب عديدة وعن تأزيم لملايين النفوس؟ أليس ثمة جانبٌ آخر قائم على ازدهار الشيطانية المفتوحة كالمِثلية البغيضة والخطيرة التي، بدل منْع إطاحتها بنظام الطبيعة والأسرة والأخلاق عبْر العمل على معالجتها طبياً ونفسياً وتربوياً، يصار عوضاً عن ذلك إلى تسويغها فقبولها فتشريعها فالافتخار بشذوذها. أليست تلك الصرْعاتُ “الحَضَرية” قائمة على رابية من الجماجم البشرية كما وصفها جبران خليل جبران في “العواصف”؟ أليست صناعةُ التاريخ استقصاءً؟ استقصاء الوحشيات البشرية، مِن هيرودس إلى مجازر القرن الواحد والعشرين؟ أليست القسوةُ خليلةَ المدنية، والاجرامُ رديفَ الإنجازات؟

الأديبُ-المنارة

هُوَذا الأديبُ-المنارة جورج خضر يجزُم: “في الأدب أنت مع الدهشة”. إنها دهشة الحَفْرِ المعرفيّ، دهشة الفكرة والصورة والتعبير، بل دهشة النفْسِ أمام الجُرح السَّخي لأنّ الكَلِمَ مشتق من الكَلْم أي من الجُرح. من هنا الدفقُ الحقيقي ومن هنا نُبْلُ العطاء: “عطاء النّفْس للآخَرين، هذا هو الأمر الذي يجعلنا مقيمين في ملكوت الآب”. لذلك، لم يتحرّج خضر من مناقشة طرح نيتشه عن “السوبرمان” وعما سَمّاه “موت الله”، مفنِّداً بالفكر التحليلي خَطَلَ الشطحات النيتشوية لكنْ محترِماً تأكيد الفيلسوف الألماني على مركزية التنبه التاريخي الصحي إلى نزاهة الثقافة وحيويتها. وها هو أيضاً يُعرِبُ عن إعجابه بالأدب الروسيّ ذي المحمول الفكري والقِيَميّ، برغم ألوان الجريمة الحاضرة في ذلك الأدب، وربما بسبب تلك الألوان التي تستحيل بعد الفِعلِ الجُرميّ، وبصدمة الضمير الصاحي، إلى مَطْهَرٍ روحي، خصوصاً في روايات فيودور دوستويفسكي القائل: “لا شيء في هذا العالم أصعَبُ من قول الحقيقة، ولا شيء أسهَلُ منَ التفوّه بالمجاملات”. وإذا كان المترجمون من الروسية، كغيرهم من المترجمين، هُمْ “خيولُ بريدِ التنوير” كما وصفهم بوشكين، فإنّ كثيرين من المُترجمين والنقاد قد أبرزوا جانباً وجدانياً من المثقفين الروس الذين اعتبروهم “مؤمنين”، قبل الثورة البولشيفية وبعدها. لكننا نعتقد أن في هذا التوصيف تبسيطاً لمؤلِّف “الجريمة والعقاب” على سبيل المثال. أولاً لأن مؤلفاته تنضَحُ بالفكر الفلسفي الباحث عن الأغوار، وثانياً لأن جرأته اللاهوتية، خصوصاً في رواية “الإخوة كرامازوف” وتحديداً في فصل “المفتش الأكبر” قد صَنّفَتْه بين رُوّاد الأدب العالمي المعنيّين بالمحاكمات الوجودية والسيكولوجية المُعَقّدة. أليس هو القائل: “عشقتُ ذنوبي عندما رأيتُ إيمانكم المزيف”؟ ذلك أن الالتزام الدِّيني أو السياسي، يفقد الكثير من معناه وصدقيته متى تراجَعَتْ لدى زاعميه ثقافةُ الأخلاق. من هنا قول المطران خضر المتقاطع مع دستويفسكي: “عندما يبرِّر الانسان الأعمالَ القبيحة فإنما الشيطان يتكلم بلسانه”. وأغلَبُ الظن أن كِليهما فَعَلَ في داخلهم قولُ السيد المسيح: “حيث يكون كنزك، هناك يكون قلبك”. لذلك هاجم دستويفسكي ما دعاه “الانحطاط اليهودي” في نَصّ بعنوان (المسألة اليهودية) طُبِع أول مرة عام 1877 لكنه غُيِّبَ عن معظم الاصدارات لآثاره فيما بعد. كما نافَحَ جورج خضر عن فلسطين-الإنسان وفلسطين-القضية معتبراً بوضوح لا لبْسَ فيه أن “العدل لفلسطين هو الامتحان لصدقية أميركا”. صحيح أن يسوع المسيح، بالنسبة إليه، ليس حيّزاً مكانياً محصوراً في الناصرة أو الجليل أو بيت لحم بمقدار ما هو فوق الجغرافيا وأنسابِ البشر الأفقية، إلا أن للقدس عنده رمزية متجذرةً في الوجدان الجمعي، متأجّجةً بالنور الذي لا ينطفئ. يقول في ابتهال بعنوان (من العتمات إلى النور) منشور بتاريخ 4-12-2014: “يا رب، أَرسِلْ روحك إلى قلبي لكي ينْطق بالروح… أعدِدني لدخول أورشليم العليا. لا يمنعنا احتلالُ المدينة المقدسة من رؤية السلام آتياً منك إلينا وإلى العالَم”.

الحضارات يكمل بعضُها بعضاً

على أن جورج خضر، مَثَلُه مثَلُ غيره من رعاة الأبرشيات الذين لا يقبلون التشكيك بأسفار التوراة، مع أنه في نصوصٍ من شبابه اعتبر أن مهمة المسيح الخلاصية قد ألغَتِ العهد القديم. لكنّ هذه العَيّنات من التراث النورانيّ الفذ يُحِيلنا إلى مثقفين كبار اعتبروا أن الحضارات يكمل بعضُها بعضاً ليس فقط في كون المعرفة غير قابلة للتجزئة، بل أيضاً في سياق التقاء الأرض بالسماء وفي ديالكتيك التأثر والتأثير… ولعَلّهم شُجعان أولئك الذين أفصحوا عن اقتناعهم هذا، خصوصاً في الدول التي اضطُهد فيها دعاةُ الحقيقة من المُصلحين والرُّسُل الذين لم “يستوحشوا طريق الحق”. يلفتنا في هذا المجال باحثون معاصرون منهم المؤرخُ العراقي خزعل الماجدي والباحث العراقي سهيل قاشا والمثقفُ السوري جورج يونان والفنانُ السوري عابد عازارية (وهم جميعاً، باستثناء قاشا الراحل، مقيمون في الغرب الأوروبي أو الأميركي) وقد تحدثوا بجرأة عِلمية وتاريخية عن بصمات شرائع حمورابي والتراث السومري، بالتحديد ملحمة جلجامش، في الرسالات الدينية التي يؤمن بها شعبُنا ويقدسها مئاتُ الملايين من البشر حول العالَم.

في محاورة “طيماوس” لأفلاطون، نقرأ: “لو كنا لم نَرَ النجوم والشمس والسماء لَما نطقنا بكلمة واحدة مما قُلناه في الكون. أما الآن فإن مرأى الليل والنهار، وتعاقُبَ الأشهر، ودوراتِ السنين قد خلقت الأعداد ومنحتنا فكرة الزمن وقدرة البحث في طبيعة الكون. ومن هذا المصدر استَتْبعنا الفلسفة، وهي الخير الذي لم يَهَبِ الآلهةُ الانسانَ الفاني، ولن يَهَبوه، خيراً أعظمَ منه”.

المتقاطع مع الصوفيين الكبار

وما مِنْ شك في أنّ المطران الجليل، الذي قدّمتْه مسيرتُه النقية قبل نصوصه، والمتأثر استثنائياً بِيوحنا وبولس ورهط من آباء الكنيسة الكبار في كشفهم البِشاريّ المُعَمّق لرسالة المسيح الخلاصية، يتقاطع مع الصوفيين الكبار الذين عشقوا الله وعملوا على الاتحاد به في شغفٍ لا تَبْرد حرارته ،كمحيي الدين ابن عربي القائل: “الطُّرُق إلى الله تتعدّدُ بتعددِ المسالك”، أو السّهرَوَردي الواصِف شوقه لله بالقول: “لا يكون المُحب إلا مشتاقاً أبداً”، أو جلال الدين الرومي الجازِم: “مَنْ يحمل صدره في قلبه لا يعنيه ظلامُ العالمين”، أو شمس التّبريزي الصارِخ: “إِسألْ نفسك مع شروق الشمس ، متى ستُشرق أنت”؟

يخاطب المطران خضر ربَّه في نَصٍّ مُشْبع بالنفحات الصوفية فيقول: “يا سيدي المرفوع على عاري، المصلوب على يأسي، يا مَنْ غَدَتْ كلُّ مرارةٍ جُلجلتَه وكلُّ غفلةٍ مسمارَه. أيها المسيح الفادي، يا مُعَلّم، يا مُنبِتاً لليقظات المُضْنية. جئتَ إليّ في ليلي. تجيء دائماً إلينا في الليل لأنك هناءُ السماوات والأرض، دماءُ الورود التي تتفتّح في الصّحارَى. قُدِّستَ يا رب، مَنْ كان لك فإنه يقظانُ إلى الأبد متجنّدٌ للتنبيه، حُرٌّ من النوم، من ظلمة نفسه والتاريخ”(كلمات إنجيلية، ص71-73).

وفي رؤاه الرَّعَوية، سطَّر صاحبُ القلم الموهوبُ توجيهاتٍ إرشادية للاكليروس المقبل على الدعوة. يقول خُضر أمام الأهالي في قرية دوما خلال عظة الرسامة لشمّاس جديد بعد أن دعاه إلى تسليم نفسه للناس بالمحبة: “لا يمكنك أن تُحِب ما لم تكن مقيداً بالإنسان، فإنك أسير الانجيل ولا كلمة تعلوك إلّا هذه الكلمة، ولا ولاء يربطك إلّا هذا الولاء. لذلك سوف تسِير حُراً، حُراً بين الأموات، لأنّ الكثيرين أموات”. وفي عظة أخرى ألقاها في برج حمود يقول لشماسٍ آخَر: “أنت مدعوّ لمقاومة الظلم الذي تظلِم النفوسُ به ذواتِها، عنيتُ ظُلم الخطيئة…لا تنسَ أنك هادم(للأصنام)…ولن تكون مستقيماً ما لم تتنكّر لهذا الصنم الكبير الذي هو المال، وما لم تُعْرِضْ عن الصنم الآخَر المنثني في لحومنا وهو الجسد، وما لم تُنكِر أخيراً الصنمَ العملاق الذي هو المجد”. أما في بطشيه-بعبدا فقارَبَ الجمال من منظور نوعيّ مُغايِر: “يا أخي، كل إنسان جميلٌ وهو لا يَعلَم. دورنا نحن ليس أن نُجَمّل الناس، هذا ما لا نستطيعه. دَوْرُنا نحن أن نُحْيي الناس بما فيهم من روح الله. هذه هي الخدمة في أقصاها”.

وفي رسامة الشماس جورج مسّوح، الواعد لكنِ الراحل باكراً، أوصاه: “لا تنسَ أن أي عمل لا يرافقه القلبُ المنكسرُ المتخَشّع يكون هباء. لهذا أردناك لفترة من الزمن تابعاً مُسَخَّراً في الخدمة الليتورجية بلا قول، لِعِلمي بأن هذا الامِّحاق في الشموسية أَسْلمُ طريقٍ إلى الوهج”. وفي رسامة مسّوح عينِه في ما بعد كاهناً في عاليه، وعَظَه مطرانُه بالقول: “كنتُ أكلّم واحداً من الأصدقاء المسيحيين الذين لا يسلكون حسب تقليدنا، قلتُ له:(أنت تَفحَصُ الانجيل، لكنك وحدك أمام هذا الكتاب. هل تعرف مَنْ أنا؟ قال: أنت جورج خضر. قلت: لا، بل أنا أحمل على كتفيَّ اغناطيوس الأنطاكي ويوحنا الذهبيّ الفم وغريغوريوس…أنا هُمْ وهُمْ أنا. لذلك أنا عتيق). وأكمل توجيهه لِمسّوح: “أنت عتيق مُؤصّل في العمق، وهذا ما قد يجرحك، هذا يُثقِل عليك الصليب”.

قمحٌ وزؤان

يروي المطران، الذي لم يُمضِ يوماً من حياته بلا قراءة أو استزادة معرفية وروحية، في قرية شرين خلال وعظه الكاهنَ الجديد عام 2007، قصةً بهدف التوجيه لاحتضان جميع الخراف، المنتظمة منها والشاردة وحتى الضالة: “مرةً جاء واحد من المؤمنين ليصرخ في وجهي. قلتُ له: أنا مُجبَر على أن أستقبلك لأني مطران، أي لأني خادمك. أنا لو بقيتُ في الدنيا وكان اسمي الأستاذ جورج خضر، لم يكُنْ لك حظ أن تراني، ولا أستقبلك. لكنك الآن تضطرني أن أستقبلك لأنك ابني”… ويقسو الرجُل، بالمحبة الفائقة، على إكليريكيّي أبرشيته تماماً مثلما يقسو على نفسه. ففي رسامة أخرى لشماس جديد بالحازمية، يقول للخادم (هذا هو معنى الشماس في الأصل اليوناني): “أنت لستَ موظفاً عند المطران، ولستَ موظفاً عند الكاهن ولا عند أحد. لك مُعَلّمٌ واحد، هو يعَلّمك كل شيء، وإليه تُقَدِم تقريرك…تأخذ منه تعليماتك، وتمشي وحدك، ويَسقُط الناس يُمنةً ويسرة، والأكثرون يَسقُطون، وأنت تتابع الطريق لأنك كُلِّفتَ وأُمرتَ وستقدم حساباً عن هذا التوكيل”…أما في المنصورية، فيصارح الكاهن الجديد المرسوم مصارحةً وعظية لا مزاح فيها: “مشكلتنا نحن الكهنة، ونحن الواعين، كهنةً كنا أم علمانيين، مشكلتنا أننا نعرف أنّ هذا الحقل الذي يُسَمّى الكنيسة مخلوطٌ فيه قمحٌ وزؤان، وهما يصعدان معاً”. أما كفرعقاب فَشَهِدَتْ عظةً بركانية للكاهن المرسوم عام 1981: “عليك أن تجمع الأشلاء وتقول للناس: (أنتم لم تولَدوا من لحمٍ ودم، بل منَ الله وُلِدتم). لذلك ليس عندنا في كنيسة المسيح قبائل. نحن لسنا أبناء أحد، نحن أبناء الآب. الإنسانية مُرَكّبة طبعاً بحيث يخرج الناس مِن أرحام النساء. ولكنّ القصد الإلهي هو أن يولَدوا بالمعمودية بالماء والروح، من الحضن الإلهي، ليس من أحضان النساء، هم يَنسون ذلك، وعليك أن تُذَكّرهم به”.

خاتمة

شاقّة مهمة الإحاطة بينبوع روحي وفضاءٍ معرفي دعا خلال قرنٍ حافل بالمتغيرات إلى صيانة الثوابت الأخلاقية في الدِّين والدنيا، وحذّرَ الناس من أن يَنحتوا في عقولهم الأوثانَ بدلاً من القِيَم. وقد رعى، بقدوة المحبة الأعظم، جميع أفراد شعبه بغض النظر عن اصطفافاتهم السياسية والعقَدية والمذهبية، مفرِّقاً بالطبع بين ذوي النزاهة وبين الفاسدين، وما بين الديانة الحية النقية من جهة، والتجمعات الدينية الملطخة بمعاصيها من جهة أخرى. وها هو يبدأ بِكَهَنته فرداً فرداً: “أنتَ راعٍ لِمَنْ تلتقيه…لا تستطيع أن تنام وربُّك يصلبه المسيحيون. لا تستطيع أن تخدم إذا لم تكن عارياً من الخطيئة. والكمال هو السعي على الكمال”.

جورج خضر،

أيها الأمير المُكلَّل بِسُمُوّ الإمارة، المنسلِخ عن سلطاتها، المستحق لقبَ السيادة والسماحة. لعل مَعْلَماً واحداً من معالمك الوطنية والإنسانية الكبيرة يتمثل في ثنائية اللهب والندَى، فلم يلتهب لك جمرٌ دونما أنداء نقية، ولم ينسكب منك الندى دونما لَهَب ممتدّ تُؤتاه الروحُ قبل اللفظة، والكلمةُ النورانية قبل الانطفاء. فطوبى لجيلنا الذي تَعَرّضَ لنفحاتك، وصافَحَ يدَك، وقَبّلَ جبينَك، وعاش نُصوصَك المُعَمّدة بالفوسفور قبل أن تتجسّد سطوراً على أضلاع الحروف.

***

*أستاذ جامعي وباحث في الحضارات