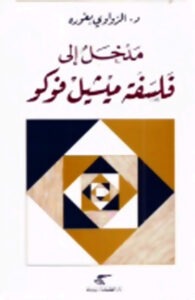

مدخل الى فلسفة ميشال فوكو

وفيق غريزي

ثمة سؤال لم يجد جوابا عليه وهو: ما الانسان؟ بنوع من الاستقلالية الاصلية، وإنما نظر اليه باعتباره ساكن العالم، وبالتالي وكما قال الفيلسوف الالماني عمانويل كانط، فإن كل تفكير بالإنسان يدفع الى التفكير بالعالم، والعالم معطى دائما في تجربة وجود واقعي، حيث ميّز بين الكون وبين العالم الذي يمكن أن يكون معطى بأكثر من صورة. فالكون هو وحده الممكن، في حين أن العالم هو نظام العلاقات القائمة على الواقعية، ويظهر بميزات ثلاث هي: المصدر والمجال والحد، فاذا كان كانط قد قدم اجابة عن اسئلة: ماذا يمكنني أن اعرف؟ وما يمكنني أن آمل فيه؟ ما الانسان؟ وخاصة في كتاب الانثروبولوجيا، لان الانثروبولوجيا لا تقول شيئا آخر غير الذي قيل في النقد، انها تحيل الى تلك الثلاثية المميزة للعالم الا وهي: المصدر والمجال والحد، وهي المستويات نفسها التي تم تحليلها في النقد، أي العالم كمصدر للمعرفة، والعالم كمجال للتجارب الممكنة، والعالم كحد للتجربة الممكنة. وعليه، فإن هذه الثلاثية تغطي المفاهيم الثلاثة الكبرى للثلاثية النقدية وهي: الحساسية، والامتداد، والعقل، وبالتالي تطرح الاسئلة الثلاثة الكبرى التي تنشط المجال الفلسفي.

ويؤكد الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو أن ضرورة النظر في ثلاثة مفاهيم اساسية وهي: الماقبل، والأصلي والتناهي، ومن المعلوم أن هذه المفاهيم قد شكلت احد فصول كتابه “الكلمات والاشياء” حيث رأى أنه في مثل هذا التفكير الذي يطرح نهاية الفلسفة، تكمن امكانية التفلسف، محيلا في ما يشبه المفارقة الى الفيلسوف المفضل عنده وهو فريدريك نيتشه.

فوكو وعمانويل كانط

المفكر الزواوي بغوره يقول في كتابه “مدخل الى فلسفة ميشال فوكو”: “إن حضور كانط والمفاهيم الكانطية في المتن الفلسفي لفوكو، لا نقرأه في كتبه وحسب، ولكن في العديد من مقالاته وبحوثه التي خصصها لبعض الكتاب الاثيرين عنده أو لبعض القضايا التي اهتم بها، ومن هذه المقالات المقالة التي خصها للكاتب جورج بتاي والموسومة بمقدمة الى الاختراق، والذي يتمتع بأهمية خاصة في فلسفة فوكو”. يقر فوكو في تلك المقالة بأن كانط كان اول فيلسوف أجرى تمييزا بين العظمة الايجابية والعظمة السلبية، وانه فتح الطريق للتفكير النقدي؛ وذلك تعليقا على نص كانط “محاولة من اجل ادخال مفهوم العظمة في الفلسفة”، ويقول بغورة: “في الفصل المتعلق بتفسير العظمة السلبية على وجه العموم، تحدث كانط عن تناهي الكائن وعن مسألة الحد”. إن كانط هو الذي افتتح النقاش الفلسفي حول الكائن والتناهي، وذلك لأن فوكو في سؤاله الى بتاي: من أين جاءت هذه الفكرة؟ نجده لا يتوقف عند نيتشه بل فضل العودة الى كانط، حيث قال: “نستطيع القول من دون شك بأنها، أي مسألة الكائن والتناهي، جاءتنا من الافتتاحية الممارسة من قبل كانط في الفلسفة الغربية”، وذلك عندما اقام في ظل نمط ما يزال غامضا، العلاقة بين الميتافيزيق والتفكير في حدود عقلنا. كما اشار بغورة في كتابه السابق ذكره، الى أن في تقدير ميشال فوكو، فإن هذه الافتتاحية قد احدثها كانط في سؤاله الانثروبولوجي الذي احال إليه السؤال النقدي في مجمله، ولكي نستيقظ من السبات الانثروبولوجي يجب أن تكون هناك وجوه فلسفية اخرى مثل نيتشه.

الامكانية التي قدمها كانط، سمحت بالنظر الى الذات بوصفها شكلا يتشكل، أي أن الذات ليست معطى نهائيا، ولكنها تجربة تتشكل وتتكون. ولقد بين فوكو أن الذات عبارة عن شكل وليست جوهرا؛ انها شكل غير ثابت، وقد تكون هناك علاقات بين مختلف اشكال الذات، ولكن ليس هناك حضور للذات الواحدة عبر اشكالها المختلفة حسب قول فوكو. ففي كل حالة تقيم الذات مع نفسها ومع غيرها اشكالا مختلفة من العلاقات، وهو ما يسمح بالقول بالتشكل التاريخي للذات عبر مختلف الممارسات والتجارب، وعبر مختلف علاقات المعرفة والسلطة.

المسألة التأويلية

اذا كان التأويل ينطلق من النصوص الى المعاني في القرن السادس عشر أو في عصر النهضة، فإنه في القرن التاسع عشر ينطلق من الذات أو من الانسان نحو النص، وذلك لأن القراءة لا تهدف الى الكشف عن نص اولي أو خطاب اساسي أو معنى عميق، ما دمنا نخضع سلفا للغة، وهو ما يعني اعطاء الأولوية أو الأسبقية الوجودية للغة على الانسان، وهذا ما حاول ميشال فوكو اثباته في محاضرته في مؤتمر نيتشه ونشرت في العام 1967 بعنوان “ماركس، فرويد، نيتشه”، حيث حلل تقنيات التأويل عند هؤلاء الفلاسفة، وبيّن فيها وضعية التأويل في القرن التاسع عشر، فما هو مفهوم فوكو للتاويل؟ وما هي مكانته الفلسفية؟.

من منظور الزواوي بغورة، فإن بحث التأويل لدى فوكو يندرج في اطار مشروع طموح يخص انشاء موسوعة عامة لمختلف التقنيات التأويلية التي عرفها الفكر الغربي منذ الإغريق الى يومنا هذا. وفي نظر فوكو، فإن اللغة والثقافة الهندو – اوروبية، تقوم على نهائيتين اساسيتين هما: الاعتقاد بأن اللغة لا تقول بالضبط ما تعنيه، وانها تتجاوز دائما صورتها اللفظية الصرفة، وان هناك اشياء اخرى في العالم تتكلم من دون أن تكون لغة. هاتان الفكرتان، يقول بغورة: “ما زالتا قائمتين الى اليوم في الثقافة الغربية، وتمارسان تأثيرهما على مختلف النظم التأويلية التي عرفها الفكر الغربي”. ولكن فوكو اقتصر على منظومة التأويل في القرن التاسع عشر، بعد أن قارنها بمنظومة التأويل في عصر النهضة القائمة على التشابه.

ولقد اعتمد فوكو وحدد معالم التأويل في العصر الحديث، على ثلاثة نصوص اساسية هي: نص الكتاب الأول من “الرأسمال” لكارل ماركس، ونص “جينيالوجيا الاخلاق” لنيتشه، ونص “تفسير الاحلام” لفرويد. فما هي هذه المعالم؟. يرى فوكو أن ماركس ونيتشه وفرويد لم يضيفوا دلالات جديدة للعالم الغربي، وإنما غيّروا في الحقبة طبيعة الدليل، وبدّلوا الكيفية التي كان بإمكان الدليل أن يؤوّل بها. كيف؟ عندما اصبحت العلامة تحمل بعدا جديدا هو بعد الاعماق. ولكن يجب أن نفهم العمق بالمعنى الذي حدده نيتشه، أي العمق الخارجي، وهذا المعنى من خصوصية فلسفة نيتشه القائمة على رفض الجوهر والباطن والهوية، اذ ذهب فوكو الى القول “إن التأويل هو حركة سطح يتزايد علوه، بحيث يدع العمق ينكشف من فوقه شيئا فشيئا.

إن اللامتناهي واعادة التأويل يوديان الى أن التأويل يكون دوما للمجهول. إن ما يضمن حياة التأويل هو أن لا نؤمن إلا بوجود تأويلات لامتناهية. وهذا ما اكده على سبيل المثال امبرتو ايكو في العديد من نصوصه، ويعني في الوقت نفسه القول بالنسبة المعرفية “.

النظرية النقدية

إن النقد صفة ملازمة لمدرسة فرانكفورت بل هو اسمها الثاني الذي عرفت به، الا وهو: “النظرية النقدية”، ويعتبر نص هوركهايمر: النظرية التقليدية والنظرية النقدية، بمثابة البيان المؤسس لهذه المدرسة. وعليه يقول بغورة: “فإن سؤال النقد في هذه المدرسة هو سؤال عن كل ما هو جوهري واساسي فيها، وذلك نظرا لطابعه الكلي والمركب، والذي ظهر في مختلف اعمال اعلام هذه المدرسة بمختلف اجيالها. لذا نسارع الى القول إنه ليس غرضنا ومقصدنا تقديم تحليل مفصل لهذا المفهوم، وانما غاية ما نسعى اليه هو الاشارة الى بعض المميزات الأساسية التي لها صلة بهذا الموضوع، وبخاصة ما اتصل بعلاقته الانطولوجية التاريخية”. وعليه، فإن وظيفة النقد في النظرية النقدية هو بلا شك ضرورة الوعي بأشكال الهيمنة وبالحالات المأسوية للوجود البشري، وذلك بغرض الانعتاق والتجاوز والحرية، وتعتبر التحليلات المقدمة من قبل هوركهايمر وادورنو لصناعة الثقافة مثالا نموذجيا، وهو ما دفع بعض الباحثين الى اجراء مقارنة بين كتاب “جدل التنوير” وكتاب فوكو “المراقبة والمعاقبة” وبخاصة أن مؤلفه يعترف بأنه استوحى بعض تحليلاته من تراث مدرسة فرانكفورت.

إن النظرية النقدية مهتمة بالعمليات المصبوغة بالصبغة الاجتماعية، والمفهومة على انها انخراط الفرد في الكلية الثقافية “وان مشكلة النزاع بين الفرد والسلطة لا تطرح عندما تكون العلاقة علاقة تطابق وهوية أو علاقة قطيعة وانفصال، وانما تطرح المشكلة والنزاع عندما تكون العلاقة بين بين، أن صحت العبارة، حيث تكون الحاجة ماسة الى الموقف النقدي”. والحق، فإن هذا يشير الى ما عبر عنه فوكو بعبارة: “ليس رفض وانما رفض التجاوزات”. ومرد هذه الحالة يعود الى المنطلق النظري لهذه المدرسة المتمثل في العلاقة الجدلية ما بين السلطة والعقل، وعدم مقابلة العقل بما هو حرية بالسلطة مثلما تتم مقابلة الخير بالشر بمعنى وجوب نقد مظاهر الهيمنة والسيطرة والاخضاع. والحال فإن موضوع الهيمنة من اعقد المواضيع في النظرية النقدية. لماذا؟ لأنه مرتبط بثلاثة مجالات اساسية هي: هيمنة الطبيعة، وما يستوجب ذلك من نقد للعقل وتحرر من الخوف وقدرة على السيادة واستعمال التقنية، والعودة الى مقولة فرنسيس بيكون المعروفة: المعرفة سلطة، ثم هيمنة الانسان على الانسان التي تظهر في تقسيم العمل اليدوي والذهني. واخيرا، الهيمنة على الطبيعة الانسانية أو الداخلية أو النفسية أو العقلية، وهي ما يطرح مسالة الاستعباد الذاتي التي تحدث عنها اتيان دي لابوسيه.

الموقف الجمالي

من المعلوم أن الأدب والفن والجمال قد احتل مكانة مميزة في كتابات ميشال فوكو، سواء من جهة الاستخدام والاستعمال والتوظيف كمادة خبرية أو كجزء من ارشيف مرحلة تاريخية. فمثلا، أن الجنون الذي كان موضوع كتابه: “تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي”، قد درسه انطلاقا من التعبيرات المختلفة التي نقرأها في الأدب والفن والمعارف العلمية، وذلك عبر حقب تاريخية اساسية هي عصر النهضة، والعصر الكلاسيكي، والعصر الحديث. وقد وصف بعض اللوحات ذات الصلة بالجنون وصفا مميزا، وبخاصة لوحة الفنان جيروم بوخ المعروفة باسم “سفينة المجانين”، وكذلك ما كتبه في الفصل الأول من كتابه “الكلمات والاشياء” عن لوحة الفنان فيلا سكيتر “الوصيفات”. ويشير الزواوي بغورة الى انه يظهر اهتمام فوكو بالعمل الفني من جهة التنظير، حيث قدم تصورًا للأدب والموسيقى والرسم، وبخاصة علاقة الفن بالإنسان أو الذات، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة فلسفة في الفن والجمال عند هذا الفيلسوف الذي استحدث اسلوبا جديدا في التفكير الفلسفي المعاصر. ولعل اهم ميزة لهذه الفلسفة الجمالية، إن صحت العبارة، يقول بغوره: “هي تحليل الأعمال الفنية أو الممارسات الخطابية بلغة الفيلسوف، سواء في مجال الأدب كدراسته لأدباء امثال: روسل وبلانشو وبتاي، أو الموسيقى كتعليقه على موسيقى بوليز، أو الرسم الذي يظهر في تحليله لأعمال فنانين عديدين، وبخاصة تلك المقالات التي خصها لماغريت وبنوفسكي ومانيه.

إن المتعة التي يجدها الفيلسوف في الرسم، عبّر عنها كذلك في معرض حديثه عن الأدب، وبشكل خاص عند اديبه المفضل ريمون روسل، وذلك عندما علّق على الكتاب الذي خصه لهذا الأديب بعنوان “ريمون روسل”، حيث قال: “إنه كتاب خاص ضمن اعمالي، وانني سعيد لأن احدا لم يحاول أن يفسِّر بانني كتبت هذا الكتاب عن روسل، لأنني كتبت كتابا عن الجنون، أو لأنني سأكتب عن تاريخ الجنسانية، لم ينتبه احد الى هذا الكتاب، وانني سعيد لذلك، انه بيتي السري، قصة حب دامت بعض الوقت، ولم يعلم بها احد”. إلا انه اعترف، يقول بغورة: “بفضل الرسم على الادب، وذلك لما يتميز به العمل الفني من طابع حسي ومادي، مقارنة بالأدب الذي يتطلب الكتابة التي ترهقه كثيرا”. وباعتقاد فوكو، فإن هناك اعمالا فنية تستحوذ عليه وتفتنه مثل اعمال مانيه. فكل شيء يقطعه ويقسمه ويمزقه، وبخاصة القبح وعنفه مثل ما هي الحال في لوحة “الشرفة”، ما يشده اليه عدم شرحه لأي عمل من اعماله. إن مانيه قد قدم اعمالا فنية، بيّن فيها كم كان الانطباعيون يعانون من التقهقر والتراجع والانحدار. إن هذا الاعتراف من قبل الفيلسوف بعلاقته بفن الرسم وبالرسّام مانيه، يسمح لنا بمناقشة وتحليل تصوره للفن والرسم على وجه التحديد، وذلك عبر تحليله لبعض لوحات هذا ًالرسّام.