الفلسفة بين الاندثار والابتكار

أحمد فرحات*

كلّ مثقّف فلْسفيّ في العُمق يعرف أنّ الفلسفة، بما هي تفكير منظَّم للكائن والوجود، بدأت مع اليونانيّ الكبير أفلاطون (483 – 347 ق. م.) وانتهت مركزيّاً مع الألمانيّ الكبير جورج فريدريش هيغل (1770 – 1831)، أي أنّها بذلك تكون قد حقَّقت إمكاناتها أو استنفدت أطروحاتها منذ زمن أفلاطون وحتّى زمن هيغل، ومن خلال ذلكم الطراز التساؤليّ المُلزِم بشروطه الجدليّة المفتوحة.. ابتداء من “باحات” أثينا وحتّى “باحات برلين”.

وأفلاطون هو أوّل مَن استخدمَ مصطلح “فلْسفة” في التاريخ، وأوّل مَن أسّس مدرسةً فلْسفيّة أَنتجت من ضمن ما أَنتجت مبادىء المثاليّة الموضوعيّة.

وبتحديده النَّظرة المثاليّة إلى العالَم، يكون أفلاطون قد واجَهَ بضديّةٍ صارمة، التعاليمَ الماديّة التي كانت مطروحة في زمنه، مستفيداً في ذلك من تعاليم الفيثاغوريّين وبارمنيدس وهيراقليطس، فضلاً عن تعاليم أستاذه سقراط (470 – 399 ق. م.) الذي لم يخطّ سطراً واحداً في حياته؛ إذ كان من الذين يُكتفى بأقوالهم المَرويّة فقط.

وقد بيَّن أفلاطون في مُحاوراته الفلْسفيّة (أكثر من ثلاثين مُحاوَرة) ومؤلّفاته المُختلفة، عن وجود الصور الأبديّة للأشياء التي دعاها “المُثُل” أو “الأفكار”ـ ووحَّد، كما يقول الدّارسون، بينها وبين الوجود، ووَضَعَ في مقابل “المُثل”، العدم الذي وحّده بالمادّة والمكان. وفي رأيه أنّ العالَم الحسيّ الذي هو نِتاج “المُثُل” و”المادّة”، يشغل مكانةً متوسّطة. و”المُثل” خالدة تعلو على نِطاق الأخلاق، وهي غير نسبيّة، لا تولد ولا تموت، ولا تتوقّف على الزمان والمكان.

أمّا الأشياء الحسيّة، فهي زائلة ونسبيّة وتتوقّف على الزمان والمكان.

على مستوىً آخر، وَضَعَ أفلاطون تصوُّراً مثاليّاً للدولة، ارتأى خلاله أن يحكمها الفلاسفة الثُّقاة (بدعْمٍ من العسكر طبعاً)، ويليهم الأحرار أو الحِرَفيّون الذين يضْطلعون وحدهم بأعباءِ التنفيذ، وأدوار تقسيم العمل، وحفْظِ هَيْبةِ القوانين، وتتبُّع دقّة الانضباط بموجبها.

وبخصوص الموضوعات الرياضيّة، باعتبارها ممّا يُتحصّل بالعقل، فقد جَعَلَها أفلاطون قي وضعيّةٍ وظائفيّة محوريّة بين المُثُل والأشياء المحسوسة.

أمّا هيغل الذي ظلَّت الفلسفة بالنسبة إليه معرفة مُطلقة، ونظاماً للكليّات حافلاً بالفروقات الباطنيّة، فقد تضمَّن كتابه المهمّ: “ظواهر الروح” العلامات الأساسيّة للجدل.. جدله، ولمسألة وحدة الفكر والوجود، فضلاً عن المُطلقات التي تتطوّر بذاتها، انطلاقاً من أنّها أسّ التكوين وجوهره.

وأكثر ما نقع على جدل هيغل الفلْسفيّ، إنّما في كتابه “عِلم المنطق“ الذي يُركِّز فيه على قانون المتغيّرات الكميّة المؤدّية بدورها إلى متغيّراتٍ كيفيّة. كما يُركّز أيضاً على عنصر التناقُض كمبدأ تحريضيٍّ على كلّ تطوُّر.

ومع تطوُّر نزعته الفلْسفيّة المثاليّة، وَجَدَ هيغل نفسَه مضطّراً إلى إدخال التصوُّف على جدله، مُلوِّناً بذلك مبدأ تطوُّر الظواهر التي تقع في مجال الأفكار فقط. وقد حقَّق بتلكم الرؤية الجزئيّة مبدئيّةَ ما سيكتشفه النّظام كليّاً.

تجدر الإشارة أنّ لهيغل أثره العظيم في مَن جاءَ بعده من فلاسفة أو تيّارات فلسفيّة، ولاسيّما من خلال ما بات يُسمّى بـ “الهيغليّة الجديدة” التي ظهرت في إيطاليا وهولندا وروسيا بُعيد الحرب العالَميّة الأولى. وكذلك ظَهرتِ “الهيغليّة الجديدة” في فرنسا وبريطانيا والولايات المتّحدة بعد الحرب العالَميّة الثانية، حيث امتزجت امتزاجاً شديداً بالوجوديّة وتداعياتها.

كما كان لهيغل أثره العظيم في تطوُّر الماركسيّة، ولاسيّما حين قام منظّرو هذه الفلسفة بتحويل الجدل الهيغليّ إلى نظريّةٍ تقوم على الاستدلال العلميّ في تطوُّر الطبيعة والمُجتمع والفكر.

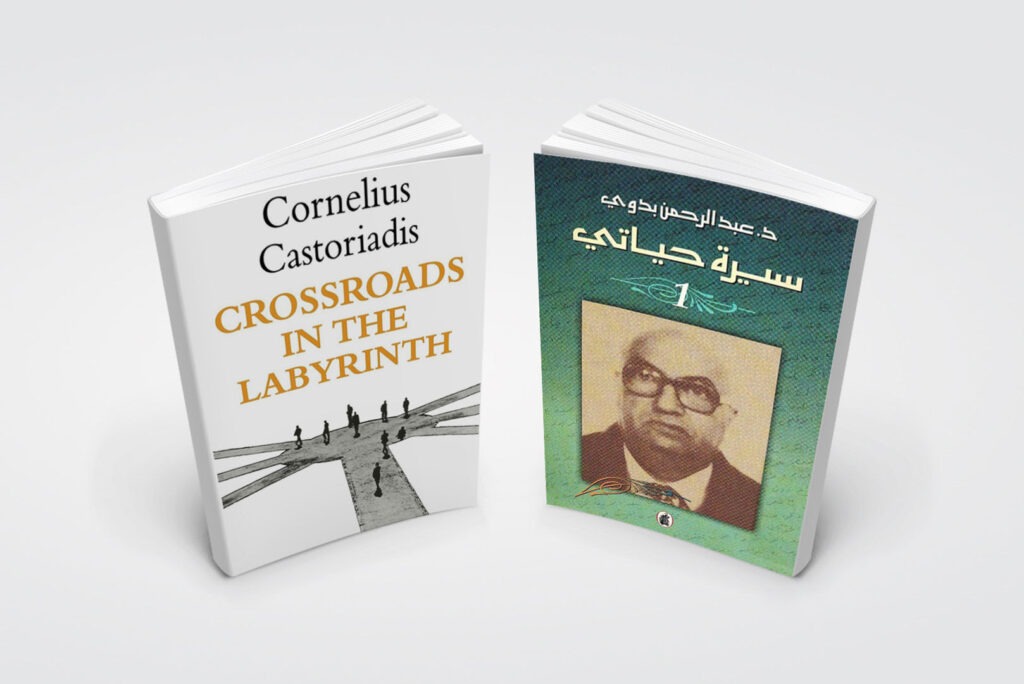

كاستورياديس ونهاية الفلسفة

أشهر مَن قال بنهاية الفلسفة عند محطّة هيغل، كان المُفكّر والمُتفلسف الفرنسيّ من أصل يونانيّ “كورنيليوس كاستورياديس” (1922 – 1997)، الذي رأى أنّ الرموز الفكريّة الكبيرة التي جاءت بعد فيلسوف الجدل هيغل، على غرار ماركس، نيتشه، هايدغر… إلخ، ليست فلسفيّة البتّة، ولم يُشكِّل الفكرُ لديها نِظاماً مثاليّاً للعالَم، يتناغم استطراداً، وفكرة “الخير” و”الحقيقة” و”المنطق” و”الاستطيقا”… إلخ.

لكن في المقابل، يجب أن نصغي بقوّة إلى هؤلاء المفكّرين الاستثنائيّين الكبار بحسب رأيه، لأنّهم كَتبوا أشياءً غاية في الأهميّة والتجاوُز، بغضّ النَّظر عن التسمية التي تُطلَق عليهم، والجهات التي أَطلقتها وتُطلقها كلّ يوم؛ فماركس ونيتشه وهايدغر مثلاً، لم يقل واحدٌ منهم إنّه فيلسوف، أو إنّه يؤلِّف فكراً فلسفيّاً هو نتاجٌ تطوّريّ لفكرٍ فلسفيّ سابق عليه. لقد كتبوا أطروحاتهم الثمينة وقدّموا تصوّراتهم المُغايرة.. وكفى؛ ثمّ جاء في ما بعد أساتذة الفلسفة الصغار، وبعض الصحافيّين المُتحذلقين، وتَولّوا عبر الميديا السريعة توزيع لقب “الفيلسوف” على مَن شاؤوا واستَحسنوا وتخيّروا.

وإنّ عدم وجود فيلسوف اليوم، ليس أمراً سلبيّاً، أو حالةَ نقصٍ معرفيّة في عُرف كاستورياديس.. فمرحلة “ما بعد الفلسفة” قد تأتي (بحسب رأيه) بأفكارٍ وأطروحات، لعلّها هي الأصوب للبشريّة، ولنُخبها القياديّة في خضمّ مُعترك البلْوَرة والتكوين المُتعلِّق بها. قال لي كاستورياديس بعدما عرَّفَتني به مشكورة في باريس صيف العام 1980 النّاشطةُ الفرنسيّة من أصل أرجنتيني ليونور غونزاليس: “يجب أن نَنزع صفة التهويل حتّى “التقديس” عن مُصطلح الفيلسوف؛ فهذه الصفة باتت لا تُقدِّم ولا تؤخِّر بشيء. وقد أَقنعتُ بذلك بعض أصدقائي من المفكّرين الفرنسيّين: بول ريكور، إدغار موران، وجاك دريدا.. وجاء إقناعي لهم بالمُصادفة البحتة، إذ ليس من ديدني أن أفتّش عن نصيرٍ لي أقنعه بشيءٍ أنا مُقتنع به أصلاً”.

قلتُ له معلّقاً: والألماني الكبير مارتن هايدغر كان ينفر أيضاً من لقب “الفيلسوف”، ويدعو إلى عدم التداوُل به. هذا على الأقلّ ما سمعته من عبد الرّحمن بدوي، المُتفلسف العربيّ الكبير، والذي كان في المناسبة صديقاً لهايدغر أيّام كان في ألمانيا..

هذا أمرٌ جيّد للغاية يا صاحبي.. أجابني كورنيليوس كاستورياديس وأردف: سمعتُ أكثر من مرّة بعبد الرّحمن بدوي، أقلّه هنا في باريس، وما سمعته يؤكِّد بأنّه مفكّر صلب وجريء الخوض في الفضاء الفلسفيّ العالَميّ، قديمه ومعاصره. كما أنّه ناقد في العُمق لسرديّات كبار المُتفلسفين المطروحين في أوروبا اليوم، وعلى رأسهم جان بول سارتر. لكنْ من جانبٍ آخر، يُقال إنّه صاحب نزوعٍ فرديّ مُستمرّ نحو التعالي والمُفارَقة، وتلك صفات لا أحبّها في الآخرين، وأرى أنّها تنمّ عن مُراهَقة لا لزوم لها…

قاطَعته على الفور قائلاً: ولكنّ تعاليه المُفارق سيّد كاستورياديس، موجَّهٌ هنا، وفي المقام الأوّل والأخير، ضدّ تفاهة اليوميّ وتكراره ورتابته ونثريّته البائسة والمزيّفة في كلّ شيء، وخصوصاً في مضمار الفكر والتساؤل الفلْسفيّ.. عبد الرّحمن بدوي هو في المحصّلة شخصيّة قلقة، متوتّرة، متحدّية ومُخلْخِلة للجبروت الجماعيّ، ويضع على الدوام السؤال أُفقاً للكتابة. وهو هنا يكاد يشبهكَ تماماً: شخص مُكتنِز بالمعارف المتأسِّسة على العقل، ولا يَثِقُ إلّا بما يَجترحه بنفسه، ويبنيه بوسائله. وهو مثلكَ أيضاً يفضِّل الموتَ على حياةٍ ليست سوى تكرارٍ للتكرار.. فهل تُريدني أن أعرّفك به؟.. أجاب: لا مانع.. لا مانع.. يسرّني أن أتعرّف إلى مفكّرين عرب كبار من أمثال بدوي أو غيره ممَّن يَحجبنا الإعلام الفرنسيّ أو الغربيّ عنهم، وخصوصاً أنّ بعضهم يعيش بين ظهرانينا هنا في باريس.

(وكان أن جمعتُ كاستورياديس بعبد الرّحمن بدوي لاحقاً، وجرى اللّقاء في مقهىً قديم في شارع “موفتار” في العاصمة الفرنسيّة.. ومارسا تجربة الحوار الحرّ، والفتح العقلانيّ المُتبادَل كأبهى ما تكون عليه الصورة بين فيلسوفَيْن حقيقيَّيْن.. وسأفرد لاحقاً مقالةً خاصّة بهذا اللّقاء التاريخي).

التحدّي الأكبر للفلسفة

لعلّ أكثر تحدٍّ واجهته وتُواجهه الفلسفةُ اليوم، هو مسألة تقدُّم العلوم وتطوّرها السريع، وبروز النَّزعة العلمويّة وتطرُّفها، حيث ظَهَرَ بوهجها مَن يقول إنّ الفلسفة بوجهَيْها القديم والحديث، تفكَّكت واستحالت نوعاً من “مستحاثّة معرفيّة” لا تشكِّل أكثر من عالة على نفسها، وعلى العِلم وحقائقه.

في المقابل، نَجِدُ آراءً أكثر تطرُّفاً يقول أصحابها إنّ الفلسفة بمعناها المُجدي للبشريّة، إنّما بدأت في القرن التّاسع عشر فقط، وما سبقها، كان عبارة عن مجرّد تمريناتٍ للوصول إلى مُبتداها الحقيقي. ويستمرّ هذا البعض مُعلِناً، وبإصرار، إنّ جميع الفلسفات السابقة لا قيمة لها إطلاقاً.. وأنّ صلة الفلسفة بالعِلم الوضعيّ وإنجازاته المُبهِرة على الأرض اليوم، باتت هي البديل وهي المسألة الأكثر حَسماً.. على اعتبار أنّ وضع الفلسفة، إنّما نَشأ أصلاً من زعمها بأن تكون عِلماً مُلزماً، أو فاعليّة محض عقليّة، ينفصل منطقها بالضرورة عن منطق الأسطورة.

ما بين اعتبار الفلاسفة الكبار القدامى، وصولاً إلى هيغل.. مروراً طبعاً بفلاسفة العرب والمُسلمين المَركزيّين من أمثال: الكندي، ابن رشد، الفارابي، ابن سينا… إلخ؛ ما بين اعتبار هؤلاء، هُم أهل المُعاصَرة الفلسفيّة “السرمديّة” فقط.. أو إلغاء ملفّهم والانتقال إلى تأسيس فلسفة جديدة قائمة على “أنقاض تراكم نتاجاتهم”، نجد من يقول بتخْطِئة هؤلاء وأولئك من الزّاعمين، ودليله أنّ الفكر البشريّ كإبداع، هو شأن متواصل، ولا يُمكن أن ينتهي، طالما بقي إنسان على وجه الأرض.. وأنّ هناك بالفعل أسئلة فلسفيّة جديدة، مثلما هناك أسئلة علميّة جديدة.. وإلّا ما معنى ما سُمّي “بالهيغليّة الجديدة” وتنظيرات كلٍّ من “غرين” و”برادلي” و”روبسن”… إلخ؟ ما معنى أيضاً أسئلة مارتن هايدغر الجوهريّة الصلبة في كتابه الفلسفيّ الاستثنائيّ: “الكينونة والزمان” – 1927 والذي يرى من خلاله أنّ “الوجود البشريّ هو السبيل الأوحد لفَهْمِ حقيقة الوجود”.. و”أنّ الأنطولوجيا هي وجودنا نفسه”؟

وهايدغر الذي يُعتبَر أحد مؤسّسي الوجوديّة الألمانيّة، والدّاعية المركزيّ لها من خلال تأثُّره بالفيلسوف الدانمركيّ سورين كيركيغارد (رائد الفلسفة الوجوديّة في التاريخ) وبفلسفة الظواهر عند أستاذه “هوسرل”، هو الذي أَسهم في الدَّفع بقوّة بتيّار الفلسفة الوجوديّة التي تعاظمت في أوروبا لاحقاً، وعلى نحوٍ ملحوظ في فرنسا، بخاصّة مع جان بول سارتر وألبير كامو.

والوجوديّة كما نَعرف هي تيّارٌ فلّسفي نتج في بعض تجلّياته عن مشاعر اليأس والإحباط التي ملأت صدور كثرة كاثرة من المفكّرين والمُتفلسفين اللّيبراليّين الغربيّين نتيجة عربدة الرأسماليّة المفرطة، وبناء وتسييد نُظُمِها الفوقيّة المُستبدّة والمُتشارِطة فوق مصالح الجميع، أفراداً وجماعات. ومن هنا انبرتِ الأصواتُ الفلسفيّة الوجوديّة تلهج عالياً بنداء الحريّة والثورة العمليّة باسمها على كلّ ما يعيق قيامتها.

وشَرَعَ العقلُ الفلسفيّ الجديد يفحص كلّ شيء، ويَحكم على أيّ شيء، طموحاً إلى جَعْلِنا جميعاً كائنات بشريّة من نمطٍ غير مسبوق.

انتهت الفلسفة.. لم تنتهِ الفلسفة. هي دوماً إذاً في بداية المطاف ونهايته المفتوحة التي يحدِّدها في كلّ مرّة استئنافُ البدء الملحّ بمحمولاته التساؤليّة الأكثر إلحاحاً؛ فالفلسفة في المحصّلة لا تستطيع الاستغناء عن تاريخها، كما لا تستطيع الاستغناء عن حاضرها وقلقها المستقبليّ.. وعبر التنافرات كلّها تسعى إلى العثور على الحلّ الشامل، أو تصوّراته المبدئيّة على الأقلّ.

***

*مؤسّسة الفكر العربي

*نشرة أفق