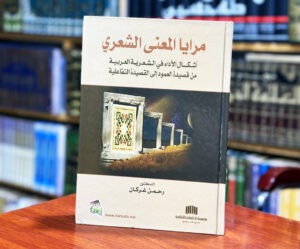

قراءةٌ في كتاب “مرايا المعنى الشعري” لـ رحمن غركَان

إبراهيم رسول

الدّكتور رحمن غركَان، ناقدٌ كريمٌ، ورجلٌ معطاءٌ، اشتغل في ميدانِ النقد الأدبي، فبرعَ بطرحِ رؤىً جديدة، تُعطي للنقدِ صفةِ العمق والجِدّة والأهمية، فالشعرُ مادةٌ خامٌ لديه، يستخرجُ منها الدرر التي تؤثرُ في المتلقي. يتعاملُ مع النّص الإبداعي على أنَّه مادةٌ أصليةٌ لاستخراج المواد الثانوية منها التي تدخلُ كلّها في موضوعِ الأدب.

البدايةُ التأصيليةُ التأسيسيةُ لِما يروم بثّه ونقده تبدأ بأخذ الطريقة المنهجيّة التنظيمية، فهو يُمهدُ بكتابهِ بتمهيدٍ هو الأهم والأبرز كونه العتبة الأولى من عتباتِ البحثِ النقديِّ الرّصينِ، ويضعُ العنوانَ الأكاديمي المَنهجيّ له فيعنونه بـ”في القراءة والمنهج والمصطلحات”، وهذه العناوين الثلاثة يفصّلها التفصيل الذي لا يدع شاردة أو واردة يحتاجها الناقدُ إلّا وجاءَ بها ونظّرَ لها، فأشكالُ التعبّير الأساسية هي “الموضوعي، الفنّي، الجمالي” ومنها تتفرع أشكال هائلة (كما يقول هو)، هذه الأشكالُ الأساسيةُ هي الشكلُ العامُ القديم للتعبير الشعري، وأما الأشكال الجديدة فهي “شكل قصيدة الشعر الحر، شكل قصيدة النثر، شكل القصيدة الرقمية/ التفاعلية، شكل قصيدة النص المفتوح/ عابر الأجناس”.

هذه الاشكال التعبّيرية التي بدأ ينظّرُ لها تنظيرًا نقديًا مفصلًا، وبحسب العمق النقدّي الذي خلصَ إليه، تجد أنَّك تقرأُ لناقدٍ يعرفُ أسرار الصنعة الشعرية قبل النقدّية، في عمليةِ تأصيلهِ ومنهجيتهِ، التزمَ الناقدُ بصفةِ التسلسل المنهجيّ، فالتمهيدُ هو عتبةٌ مهمة في تلقي النّص، لهذا جاءَ في الصدارةِ، والقراءة كما يقول: وعيٌ بكيفيةِ فهْم الآخر (الكتاب صفحة: 28).

“قراءة المجاملة الصحافية”

هذا الوعيُّ بفهّم المعنى الشعري يحتاجُ إلى أدواتٍ كثيرةٍ، وهذه الأدواتُ لا تتحصل إلّا بالدراسةِ والتأمّل العميق في قراءةِ النّصوص الإبداعية والتدرب عليها، وقراءةُ الناقد غير قراءة القارئ العادي، لأنَّ القراءة في النقد الأدبيّ تجيء أشبه بفعل قطف الثمار حيث يثمر الزرع وينضج (الكتاب صفحة:28)، وهنا يؤصلُ لقاعدةٍ أساسيةٍ لعمليةِ التلقي الإيجابي الواجب مراعاته في القراءة النقدّية، لأنَّ القراءةَ أنواعٌ كثيرة منها (القراءة الاستهلاكية، القراءة الموضوعية، القراءة الفنية، القراءة الوظيفية، القراءة الشخصية، القراءة المنهجية)، وهذه الأنواعُ لا ينتفع النقد الأدبي (الشعري) إلّا من اثنينِ منها بحسب رؤية الناقد وهي القراءة الفنية والمنهجية حيث يقول: ويبدو لي أن قراءة الشعر نوعان؛ فنية ومنهجية (الكتاب صفحة: 33)، هذا الرأي ليسَ اعتباطيًّا، بلْ يدخلْ في صميمِ الطرح التأصيليِّ الذي أصّلَّ له بتعريفهِ لأنواع ِ القراءات، فجاءتِ القراءة الفنّية والمنهجية بصدارةِ أهم القراءات التي يجب أنْ يُقرأ الشعر من خلالهما قراءة نقدّية خالصة لوجهِ النقد الأدبيّ! فمثلًا تبدو القراءة الشخصية التي هي فرعٌ من القراءة الوظيفية التي يضع لها العنوان بين قوسين “قراءة المجاملة الصحافية”، التي هي قراءة شخصية تمثل كاتبها وهي تنتصر للشاعر لا للشعر(الكتاب صفحة: 31)، هذا الرأي الذي يضع الناقد من خلاله معاييره بالقراءةِ التي يسميها قراءة نقدّية هو رأيٌ يُسقطُ ما نقرأهُ من مقالاتٍ يدّعي كُتّابها أنَّها مقالاتٌ نقدّية وفي الحقيقيةِ أنَّها رأيٌ انطباعيٌ غير منهجيٍ ولا فنّي، وهي تنفع الشاعر عبر تسليط الضوء عليه إعلاميًا لكنها لا تُقدّم للشعر فائدة من حيث أنَّ النقدَ الفعّال هو الذي يؤثر في عمليةِ الإبداع الشعريّ!

“القراءة، المنهج، المصطلح”

إنَّ المرتكزاتَ العلمية النقدّية التي يرها الناقد رحمن غركان هي “القراءة، المنهج، المصطلح”، وهي بالأصلِّ أسّ عملية النقد، لأنَّ النقدَ علمٌ، ومعنى العلم، أنَّ لديه أدواته التي يتعكز عليها، ولا بُدَّ للعلمِ من مصطلحاتٍ يتعارف عليها وهذه المصطلحات تُجمع بقاموسٍ يُرجع إليه كما يرى الناقد ذلك، ولا بُدَّ من منهجٍ يختارهُ القارئ لكي يجعل من النقد مادة علمية نافعة للشعر، وإلّا سيكون محض قراءة عابرة أو كما سمّاها قراءة صحافية شخصية مجاملاتية!

عادةً، في قراءاتِ الناقد د. رحمن غركان تجد أنَّه ناقدٌ يعتمدُ المنهج في قراءتهِ لأّيِّ منجزٍ إبداعيٍّ، فأنت حين تقرأ له الفصل الأوّل، الذي وضع لع العنوان النقديّ “قصيدة الأداء الموضوعي”، ويتخذ شعر السيد مصطفى جمال الدين النموذج التطبيقي لرؤاه في موضوعة قصيدة الأداء الموضوعي، في هذا الفصلِ، تقرأ تنظيرًا يقابله التطبيق الذي يعضد الرّأي ويؤيده، فهو لا ينتقدُ بلْ ينقد والنقد غير الانتقاد! حينما درسَ مراحل حياة الشاعر مصطفى جمال الدين الشعرية ومحطاته المكانية، وبالأخص في النجف، المدينة المحافظة على كلاسيكيتها التي ورثتها عن السلف، دون تجديد بالشكل أو الموضوع، فالموضوعاتُ القديمة هي ذاتها على حالها فيقول: ويبلغ ما كتبه علي الخاقاني عن شعراء الغري (أو النجفيّات) اثني عشر مجلدًا، وجلّهم من طلبة العلوم الدينية، وهذه الكثرة في العدد لم يصحبها اكثار في النوع أو انفراد بالمتن الفني الجمالي المدهش لأنهم صدروا فيما قالوه عن قواعد ثابتة وابعاد موضوعية محددة (الكتاب صفحة: 79).

“قصيدة الأداء الفني”

يجيءُ الفصلُ الثانيّ، الذي يحملُ العنوان النقديّ “قصيدة الأداء الفني عبد الله البردوني انموذجًا”، في هذا الفصل يشتغلُ الناقدُ على موضوعة القصيدة الفنّية بعد أنْ قرأَ قصيدة الأداء الموضوعيّ، هنا يؤسسُ لنقدٍ أكاديميٍّ يعتمدُ المنهج والتخصص، فهو يقرأ القصيدة غير مرّة ويحاولُ أنْ يوظفَ النقد المنهجي الذي يتفقُ مع القصيدة، أيْ أنَّ القصيدةَ هي التي تفرضُ المنهج النقدي على الناقدِ وليس العكس، هذه القاعدة تعني في ضمن ما تعنيه، أنَّ المادة الخام هي الإبداع وهي أسُّ كلّ قراءة على تنوّع أنواع القراءات، يقول الناقد: وان تكون القصيدة أداءً فنّيًا فهذا شأنٌ عام، ولكن الخاص فيها هو نوعٌ من الفن الذي تصدر عنه.(الكتاب: 103)، فالقراءةُ لقصيدة البردوني هي قراءةٌ فرضها إبداع الشاعر وليس تنظير الناقد! هنا نقرّ أنَّ منهجيةَ القراءة النقديّة قدْ أكسبت القصيدة بُعدًا معرّفيًّا.

يمارسُ غركان نقدهُ العلّميّ، الذي أكسب القصيدة ما أكسبها من قيمة علمية إضافة إلى قيمتها الفنّية، فبدتِ القصيدة تدخلُ ميدان الفن والعلم في الأدبِ، قرأَ الناقدُ البردوني قراءة مؤسسة على منهج نقديّ، وهذا المنهج لمْ يكنْ اِختيارهُ عشوائيًّا، بلْ كانت القصيدة هي التي اِستدعت أنْ تُقرأَ بهذا المنهج ويبقى العمق المعرّفيّ النقديّ للناقدِ هو ما يجب أنْ يتمّيزَ به، ويكون التمايزُ بين الناقد على أساسِ الرؤية الخاصّة العميقة.

“قصيدة الأداء الجمالي”

الفصلُ الثالثُ عنوانه “قصيدة الأداء الجمالي” ينظّر نقديًّا ويطبقُ على عيّنةٍ إبداعيةٍ كبيرة، وهي تجربة الشاعر محمود درويش. يعدُ تجربة محمود درويش أنّها تجربة تعتمد الأداء الجماليّ الذي يقولُ فيه: الجمال/ على تعدد وجوهه وكثرة تجلياته هو تلك الحقيقة الموجودة المشاعة، المنظور فيها ببصيرة الوجدان وباصرة الشعور.(الكتاب: 177)، فهو هنا يضع التعريف للجمال الذي سيطبق رأيه النقدي عليه في تجربة الشاعر محمود درويش، فيقول: وأولئك الشعراء الذين يبدعون قصيدة الأداء الجمالي هو سفراء اللغة المدهشون وأمراء الكلام المبدعون، انفردوا بتعبير الجمال خطاباً شعريًا بقدر انفراد المعاناة بارواحهم الما وهواجس وانكسارات واوجاعًا.(الكتاب: 177)، الرأيُ النقديُّ لا يجيء اِعتباطيًّا عند الناقد، بلْ يدعمه باِشتغال نقدي طويل الحفر حتَّى يصل به الأمر إلى ما يصل إليه عادةً.

فقراءتهُ لتجربة الشاعر تعتمدُ على الانطلاق الإبداعيّ الذي يخلقه الشاعر وليس على ما يطلقه الناقد من رؤى عامة، إذن، يكون النقدُ نافعًا للأدب والثقافة العامة من هذه الناحية، لأنَّه يشتغلُ جنبًا إلى جنبٍ مع الإبداع.

فالبابُ الأوّل من كتاب المرايا ضمَّ مقدمة تمهيدية عامة، وهي نقدٌ بنائيٌّ للآلية القراءة، وثلاث فصولٍ أخرى، قرأَ فيها القصيدة من جوانب متباينة، إذ قرأَ التجارب الشعرية وفق الرؤية الشعرية التي خلقها أصحابها فكانت قصيدة الأداء الموضوعي ومثالها الشاعر مصطفى جمال الدين، وقصيدة الأداء الفني ومثالها الشاعر عبد الله البردوني، وقصيدة الأداء الجمالي ومثالها الشاعر محمود درويش.

فالبابُ الأوّل يكون قدْ ضمَ الشكل الكلاسيكي للقصيدة العربية، وقرأَ كلّ القصائد وفق معيار النقد الذي يتناسب ويتلاءم مع هذه القصائد، فهذه الملحوظة النقدية الرائعة تُسجّل للناقدِ، أنَّ معياره في النقد هو المنهج الذي يطبق عليه القراءة التي يروم قراءتها، وبالتالي فهو ناقدٌ مؤصلٌ، لأنَّ فكرةَ العشوائية في القراءات لا تعطي ديمومة للنقدِ وأحسب هذه القراءات العشوائية لا تنفع الشعر وتقوده للمستقبل، بلْ ستبقى الطريقة النقدية التي تعتمد المنهج في القراءة هي أفضل طريقة لقراءة الشعر ونقدهِ.

البابُ الثاني أو القسمُ الثاني من الكتابِ، يدخلُ فيه الناقد إلى العالم الداخلي للقصيدة، فجاءَ الفصل الأوّل بعنوان “قصيدة العمود النثري” يقرأ فيه الفرق بين شكل الأداء والأداء بالشكل ويفصل الفروقات بينهما بنقاط، ويقول: وقدرة القصيدة في الكشف عن الإنساني فيما هو بشري هي ما يحقق فنية الشعر (الكتاب: 239)، في هذا المبحث يتناولُ الناقد فكرة الأداء الشعري ويشبعها تفصيلًا من حيث القراءة والتطبيق، فالشاعرُ المبدعُ ينتقل من شكل الأداء إلى الأداء بالشكل انتقالٌ من الطبع إلى الصنعة ومن الابتكار إلى التقليد ومن التأسيس إلى الاستنساخ أو الاجترار(الكتاب: 242)، الشاعرُ الاستثنائي يستطيع أنْ يعبّر عما يريد بأجمل ما يكون! وهذه صفة المبدع المبتكر المجدد، لهذا يقول الناقد عن الشاعر الجاهلي: فالمعجم (أي للشاعر الجاهلي) شكلٌ في الأداء لأنه يصدر عنه طبعًا وليس تطبعًا، فطرةً وليس صناعة (الكتاب: 254).

النوّر الكاشف

ما يُنظّرَ له الدّكتور رحمن غركان في هذا الفصلِ يمثلُ حالة عامة لها العديد من الشواهد التطبيقية، فهو يكونُ كالنوّر الذي يكشف عن عتمة النص في القصيدة، هذا النوّر الكاشف يُعطي للقصيدة معنىً أعمق وأجمل، فأنت حين تقرأ تشعر وكأنَّك أمام فضاء رحب يحتاجُ إلى دليلٍ يُكشفُ لكَ الجمال الفنّي في هذا الفضاء، فتستطيع أنْ تشكّلَ صور عديدة تكشف لكَ الضباب الذي يغطي النص.

يجيءُ الفصلُ الثالثُ من البابِ الثانيِّ الذي قرأَ فيه الناقد القصيدة من عالمها الداخلي المُبطن، والذي حملَ العنوانُ ” قصيدة الشعر بوصفها شكلًا في الأداء.

هذا الفصلُ يقرأ الناقد فيه موضوعة قصيدة الشعر من خلال:

(المعجم الشعري، في الإيقاع الشعري، في التصوير الشعري، في تركيب النص الشعري، في بناء النص الشعري)، هذه العناوين هي تخصصيةٌ وتشتغلُ على باطن القصيدة، وهذا الباطن يتناوله تنظيرًا يتعبه التطبيق، لهذا تبدو هذه البحوث النقدية على درجة عالية من الدقة والموضوعية.

أما الفصل الرابع الذي يحملُ العنوان “النص في ضيافة الرؤيا، دراسة في قصيدة النثر العربية”، الذي يتناولُ فيه بصورةٍ عميقة إشكالية التسمية والحضور الفعلي لهذه القصيدة وأبرز الذين تناولها في أدبهم، ويخلص إلى نتائجَ ترضي البحث النقدي الرّصين.

وأما الفصلُ الخامس والأخير في هذا الباب الثاني الذي وضعَ له العنوان ” القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية، تنظيرٌ وإجراء.

إذ من خلال القراءة المتعمقة في القصيدة التفاعلية يخلصُ إلى نتائجَ مُرضية هي الأخرى للبحث النقديّ الذي يعتمد آليات المنهج العلمي في القراءة.

الكتابُ الذي يتناولُ فيه الشعر العربي بكافة أشكالهِ وصورهِ، هو كتابٌ منهجيٌّ، أصيلٌ من حيثِ رؤى الناقد الإبداعية المتخصصة في ميدان النقد الأدبيّ، القارئ للكتابِ تبدو لديه العشرات من الأسئلة والأجوبة التي بثّها البحث العلمي، فأنت حين تقرأ ما تقرأ، تجد أنَّ المعجمَ النقديّ هائلٌ ومذهلٌ، وهذه الميزةٌ تجعل من مادة النقد غير انطباعية فحسب، بلْ المنهج هو الطريق الذي يمشي عليه الناقد، ومن خلالهِ يتخذ القراءة التي تنطبق على الموضوع الذي يُنظّر فيه.

القراءاتُ النقديةُ في مرايا المعنى الشعري، هي عينٌ من عيونِ الدرس النقدي الجديد، هذا الدرس الذي ينظر للنص نظرة شاملة عامة ويأخذ جنابًا معينًا حين القراءة، لا تكون الانطباعية والعشوائية صفة في إطلاق حكم ما على أي موضوع دون الركون إلى ما يُعضد الرّأي بأدلة المنهج العلّميّ، المنهجُ العلميُّ هو الحكمُ الآمر في الأحكام التي تصدر عن الناقدِ، لهذا فالقارئ أمام الدرس الصحيح والطريق المعبد للقراءة وتلقي الأدب عامةً، هذه النزعة العلمية تُعطي للمتلقي الدليل في فهمِ واِستيعابِ وتذوق النّص.

هذا الكتاب حصيلة جهودٍ بحثيةٍ في النقدِ وبمواضيعَ متفرّقة يجمعها العنوان العام، الناقدُ يتناولُ الموضوع حتَّى أنَّه لا يترك شاردة أو واردة تخصّ الموضوع إلّا وأخضعها إلى بحثهِ العلميّ ووظفَ طاقاته المعرّفيّة في قراءةِ النّص الإبداعيّ قراءة واعية تنظرُ في النصِ نظرة شاملة إلّا أنَّ التناولَ يكون منهجيًا من أوّلهِ حتى نهايتهِ، فهو محكومٌ بما يحكم الباحث الحرّ الذي يقرأ بعين عقله ووعيه إضافة إلى ملكته الذوقية التي تُرجح هذا على ذاك، وكلّ هذا يصبُ في نهر الأدب الرّصين.