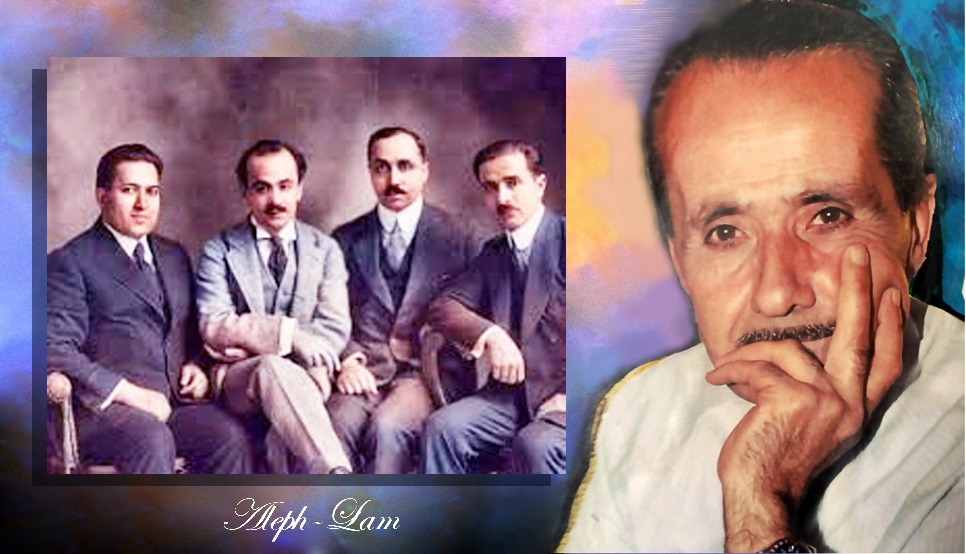

“أسرار تأسيس الرابطة القلمية” وأضواء على خفايا نهضة الأدب العربي في الولايات المتحدة الاميركية

وفيق غريزي

شاعت الفكرة عن الأدباء العرب في المهجر أنهم من اتباع المدرسة الرومنطيقية الاميركية، وأنهم ارتقوا بمبادئها الفكرية الى مصاف “فلسفية” قيمة، وأنهم كانوا يستجيبون إلى منزع إنساني السمات الفكرية، وبخاصة الشعراء منهم، وبالتالي عبروا عن القيم الإنسانية العامة التي تشمل جميع طبقات البشر وأجناسهم وألوانهم، وأنهم لم يقتصروا في إنتاجهم الأدبي على وصف مجتمعاتهم الضيقة في وطنهم الجديد الولايات المتحدة الاميركية، أو انهم لم ينحصروا في نقد مجتمعاتهم في وطنهم الأم، الذي لم يستطيعوا توجيه النقد فيه إلى مصادر العيوب بسبب الكبت والاضطهاد والقمع والتعسف، لكنهم انطلقوا إلى أفضية الانسانية الرحيبة في وطنهم الجديد.

وكتاب “اسرار تأسيس الرابطة القلمية” للباحث فواز احمد طوقان، يلقي اضواء كاشفة على نهضة الأدب العربي في الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها وليدا شرعيا للحراك السياسي والاجتماعي والثقافي، الذي كان دائرًا هناك منذ مطلع القرن بتصدي المؤسسات الرسمية الاميركية لانتشار الأفكار التقدمية والحركات العمالية وشرائح المجتمع المهمشة المطالبة بالحدود الدنيا من حقوق المواطنة…

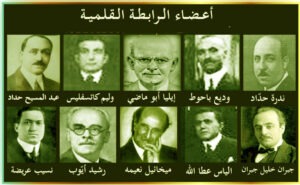

إن الهدف من تأسيس الرابطة القلمية في نيويورك كان “الغيرة” على الأدب العربي الذي تردت حاله إلى مستوى مؤلم، وان الرابطين سموا باحثين عن احدى السبل لإقالة عثرته الطويلة وجموده الثقيل، بيد أن الخارقة تغدو مؤلمة في تناقضها مع ما كان يحدث وقتئذ، على سبيل المثال، انتقل جبران خليل جبران، وهو اشد المتحمسين لإنشاء الرابطة، من الكتابة بالعربية إلى الكتابة بالإنكليزية عن تأسيس الرابطة، ويرى المؤلف طوقان أننا اذا قارنا الشهرة التي حظي بها الأدب المهجري، بالذات ما ناله “الرابطيون” في ذلك، وقسمته بمساحة المنجزات التي سعى الأعضاء العاملون بوعودهم في بيان التأسيس إلى تحقيقها، نجد أنها منجزات متواضعة جدا. فلم يتعد عدد الأعضاء على امتداد عمر الرابطة من (1920 – الى1931)، عن عدد المؤسسين العشرة انفسهم، بالرغم من أن العضوية كانت من ثلاث طبقات “العمال، والانصار، والأصدقاء وكانت مفتوحة للجميع.

هذا ولم تكن الرابطة مجموعات، إنما كانت مجموعة حول مائدة مستديرة تضم افرادا ذوي ارواح متآلفة. إن مسيرة إعلاء شأن الأدب المهجري وتضخيم انجازات الرابطة القلمية جدا ومحاولات الدارسين اضفاء هالة من الاهمية على هذا الأدب وعلى رجالاته، ثمة سؤال يطرح نفسه وهو: ما الشيء الذي اراد أدباء الرابطة القلمية ومن دار في فلكهم أن يقولوه عن مجتمع الولايات المتحدة، لأن الأديب يصوِّر مجتمعه وينقل ملامح عصره؟ وردا على هذا السؤال يقول المؤلف: “إنها صورة رسموها من منطلقاتهم الفكرية ومواقفهم السياسية وثوابتهم العقائدية”. فما هي؟ إن الصورة التي لاحقناها للمجتمع الأميركي في أدب المهجريين كانت مسيئة عن صورة الفرد الاميركي وفضحت شيئًا مهمًا وراءها، ونمت عن مواقف سياسية للمهجريين، لم تكن السلطات الاميركية تنظر اليها بعين الرضى.

النظرية الاشتراكية

يشير المؤلف إلى أننا نرى (في اكثر الشؤون غورا) الشاعر ايليا ابو ماضي يجنح في نتاجه إلى التعمية، فعندما ينتقد مفهوم “ان الحق مع ما اتفق عليه سواد الناس” في قصيدته “لم أجد أحدا”، تتقلب مشاعر الشاعر من حب لقومه إلى بغض لهم، ومن نشيد ملؤه المعرفة التي تفيدهم وتطربهم إلى صمت مطبق ليقبعوا في الجهالة والعمى، والمرأة التي تسأل الشاعر عن سبب صمته ازاء معاناة شعبه ووطنه، قد تكون حسب قول المؤلف “امرأة واحدة رمزية، عبّر الشاعر بها عن جميع النساء اللواتي يدافع عنهن الاشتراكيون في الحقبة التي نتناولها من تاريخ الولايات الأميركية، حيث كانت المرأة مضطهدة ومحرومة من أية حقوق سياسية واجتماعية أو مهنية، ما دفعها إلى النضال من أجل حقوقها. كما تحكي القصيدة قصة مسيرة الحركة الاشتراكية التي نفترض أن الشاعر كان ملتزما بنشر افكارها والدعوة اليها عبر توجيه النقد لما يغرق المجتمع فيه من تخلّف فكري بحقوق المواطنة المتساوية، ورضوخ للاضطهاد الاقتصادي، واستسلام للقمع السياسي.

جبران خليل جبران

قطعة جبران بين “ليل وصباح”، في كتابه “العواصف”، رموز مكتوبة خصيصا للرابطة القلمية ، وحسب اعتقاد الباحث طوقان: فان الرمز الأول يظهر امامنا واضحا في العنوان، واختيار صيغة التنكير لليل وللصباح يقوّي الاشارة الصادرة عن الرمز، وتزيد الاشارة قوة ان جبران لم يجعل النهار بمقابل الليل على اعتباره النقيض اللغوي المنطقي، وانما اختار الصباح، والصباح مفردة تزخر بالمعاني التي ترفد الرمز لما تحمله من إيحاءات الانبعاث والاشراق والتفاؤل والحيوية. كما أن النهار، بعد اشتداده، يصبح مثقلا بالشقاء والأسى، ويفقد بريق تلك الإيحاءات الايجابية. ورأى جبران في حلمه الوارد في القطعة اربعة عناصر: شحرور يغرّد فوق بركان، زنبقة ترفع رأسها فوق الثلج، حورية ترقص بين القبور، طفل يلهو بالجماجم ضاحكا.

أما في قطعة “البنفسج الطموح”، فان أحداثها تجري في “حديقة منفردة”، والإشارة هنا وفق قول المؤلف: “واضحة، إلا أن الاحداث تجري في الولايات المتحدة الاميركية “نظرا لاتساع البلاد وانقطاع المهاجر اليها من وطنه البعيد. أما الشخصيات فتنتمي إلى طبقتين من الزهر: الوردة، وهي الطبقة العليا في المجتمع، والبنفسجة، وهي الطبقة السفلى، الوضيعة، الحقيرة الجسم الملتصقة بأديم الأرض، وهنالك الطبيعة -الأم العظيمة بجبروتها والهائلة”.

و”العبودية” – قطعة نشرت في العواصف- العبودية ضد الحرية، وهي سبب ذل الإنسان وشقائه. فمنذ ولادة الحضارة والناس عبيد وسجناء، وليست العبودية وما يلحق بها من ذل وهوان وليد حضارة من دون الأخريات، وانما هي عبارة عن قيود بدأت مع ابتداء الإنسان في الكهوف ومشت به إلى نيويورك، على اعتبار أنها قمة الحضارة الإنسانية زمن جبران. وقطعة “حفار القبور”، الرموز والصور التي يوظفها جبران فيها ليست أقنعة بعيدة المنال، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه يكتب في حقبة انتشار الأفكار الاشتراكية، وكما يعتقد المؤلف، فان اهم الرموز هنا هي: “الحفار والأموات”، فالأول هو الرأسمالي الجشع، والثاني جسم الجماهير المستقلة التي يأكل التاجر/الصناعي لحمها ويشرب دمها ويتحلى (يتسلى) بمشاهدة آلامها، ثم يدفنها ليتخلّص من نتن جيفها “. والحكمة المستفادة من هذه القصة الرمزية تهدف إلى الاحاطة بالبشر الضعفاء وتحذّرهم من حفار القبور (الرأسمالي) الذي يغتال البشر ويقتات بلحومهم، وتمثل الجماهير الحية افراد المجتمع الثائرين، وان الجماهير الحية غير الثائرة في عداد الأموات ذات جسد نتن لا تجد حتى من يدفنها بعد فراغ حفار القبور من افتراسها.

ميخائيل نعيمة

كفانا من ناسك الشخروب نعيمة في قطعة” النهر المتجمد” مؤونة التحليل والبحث وراء الرموز والأفكار السياسية، إذ أنه رأى في تجواله من الظلم والعسف والجور على الشعب ما لا تتحمله النفس البشرية. ورأى الشباب الروسي، حيث كان يدرس، يؤول الى اليأس والتحطم تحت الضغط الهائل النازل عليه من فوق، أي من الإمبراطور والحاشية وطبقة الأشراف والدوما. يقول نعيمة: ” وقد اردت أن ارمز بالنهر إلى روسيا، فرحت، بعد أن وصفت النهر المكبّل بالجليد، أخاطبه فاقول إن الربيع لا شك آت وهو سيفكه من اصفاده”. أما المؤلف طوقان فيشير إلى أن تحوّل قلب نعيمة إلى صفحة جامدة متجمدة مصفحة نهر صولا، وجمدت الآمال في هذا القلب. هنا انتقال جميل جدا بالرمز من نهر الى قلب. وإذا كان النهر هو روسيا، فقلب نعيمة هو وطنه بالتحديد ولا شك.

ومن الواضح ان قصيدة “اخي” هي من حقبة الحرب العالمية الأولى التي خاض نعيمة غمارها في صفوف الجيش الاميركي. يؤكد المؤلف أن نعيمة اعرب عن تبنيه موقف الاشتراكيين الاميركيين من الحرب الدائرة رحاها في اوروبا، وموقف الاشتراكيين منها عموما في العالم، وهذه القصيدة هي بلاغ سياسي – اشتراكي السمات، نظمها نعيمة في خريف 1916 والحملة الدعائية الاميركية لتأييد التدخل في الحرب على اشدها، ينبه الجماهير الفقيرة إلى أن الدعاية الحماسيّة خدعتها وسيزج بها في حرب ظالمة لا دخل للجماهير فيها. ويلقي على الجماهير نبوءة حول نهاية الأمر بالنجاح والربح يحدثهما القادة واعوانهم واتباعهم، والموت والازدراء لمن سواهم. ثم يتناول المؤلف الأفكار الاشتراكية في تصنيف افراد الرابطة القلمية الآخرين: نسيب عريضة، وليم كاتسفليس، عبد المسيح حداد، ندرة حداد، رشيد ايوب ووديع باحوط.

إن كتاب “اسرار تأسيس الرابطة القلمية”، نظرة فاحصةجديدة اخرجت الأدب العربي المهجري من اطار الرومنطيقية الشائعة عنه وعن أعلامه إلى حركة أدب الواقعية الاشتراكية.