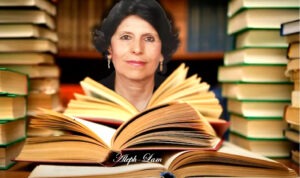

قراءة في مجموعة “عبور” القصصية لـ آمال الحرفي

المغرب-نجاة بنونة

(هيئة التدريس في “المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي” الرباط)

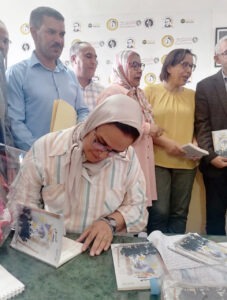

“عبور” عنوان للمجموعة القصصية الأولى للمغربيّة آمال الحرفي، الصادرة عن “الراصد الوطني للنشر والقراءة” في طنجة، وتضم عشرة نصوص، تسافر بالقارئ إلى مختلف دروب الحياة، عبر أمكنة متنوعة، تعيد الذاكرة بناءها باتساق وانسجام مع الزمن الذي تجري فيه الأحداث. تقع المجموعة في 81 صفحة من الحجم المتوسط، وتضم 10 قصص قصيرة، هي على التوالي: “اختلف الآمر”، “شربة ماء”، “عبور”، “شيء ما تحت الطاولة”، “اختيار صعب”، “عرس الذيب”، “فوضى”، “حمام على غير المعتاد”، “انقطاع”، “كأنه هو”. تتصدر غلافها لوحة تشكيلية للفنان المغربي الراحل عبد اللطيف العمراوي).

***

يقول سيد الأنام (عليه ازكى السلام): “خيركم عند الله أنفعهم للناس “، وأي شيء ينفع الناس أفضل من العلم، الذي هو أحسن وأجمل هبة من الله تعالى ينعم بها على عباده الصالحين، فكيف لمن هداه الله إلى هذه الطريق واجتهد ليتقاسمها مع الآخرين؟!

إن أعظم ما يمكن للمرء ان يفعله بهذا الكون هو تنوير العقل؛ فللعلماء النبلاء، الذين ضحوا بالغالي والنفيس، الفضل في استكمال تربيتنا وتعليمنا لنَسعد ونُسعد الآخرين، من دون تمييز بين لون وعرق وجنس ودين، فالعلم ديمقراطي بطبعه، لأنه حق مكفول للجميع، وهذا ما تقوم به المهندسة القديرة والأديبة الكبيرة آمال الحرفي للنهوض بالمجتمع القروي، ومناصرة المرأة التي تعاني من الاقصاء والتهميش. وقد نجحت (الحرفي) في هذا المجال إلى أقصى الحدود، خصوصًا بعد قيامها سنة 2021 بإصدار مجموعتها القصصية “عبور”، وقيامها هذا العام بإصدار مجموعتها القصصية الثانية، بعدما نفدت من المكتبات جميع نسخ الطبعة الأولى، الأمر الذي جعلني أشعر بسعادة ما بعدها سعادة، ليس فقط لأنني قارئة معجبة بأسلوبها الرائع، بل لأنها كانت احدى أنجح “طلبتي” في المعهد واصبحت الآن هي الأستاذة الجليلة والنبيلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.

جميل أن يكون الإنسان قدوة يغبطه الآخر ليكون مثله أو -حتى- أفضل منه…

***

يذكر أن الكاتبة آمال الحرفي قاصة من بني ملال، نشرت مجموعة من الإبداعات في منابر ورقية وإلكترونية، خريجة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي سنة 1998، تعمل مهندسة إحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط منذ 1999. فاعلة جمعوية في جهة بني ملال خنيفرة. شاركت في العديد من الكتب الجماعية منها: “الكلام المباح” (2019)، “عندما ينطق الحرف” (2019)، “إضافة قصصية” (2019).

و”عبور” –حسب تقديم القاص محمد الشايب- نصوص تسافر بنا في عالم الطفولة حيث تهطل “الدهشات” الأولى، وتبدأ مختلف التجارب الإنسانية، ثم تعرج بنا على مختلف مناطق المعاناة والهموم والتناقضات، وتتوقف كثيرا عند ما تعيشه المرأة من آلام ومكابدات جسدية ومجتمعية..

وانني إذ اكتب هذه الكلمة المتواضعة في حق هذه الانسانة المبدعة والمهندسة البارعة لا يسعني الا ان أشجعها على المزيد من العطاء الفكري النافع والممتع… واترككم مع هذه الاضاءة الشاملة على مجموعة “عبور”، للكاتب حسن ادحمو، موقع “الميادين” الالكتروني:

في قلب الحيرة والتساؤل

إن الأماكن ليس لها وجود محايد ومستقل، بل تبنى وتستكشف باللغة، بالرمز والاستعارة…، غير أنه قبل التوقف عند هذه النصوص، يجدر بنا أن نواجه عنوانا لا يمكن تجاوزه بيسر، عنوان يسائل مخيلة القارئ، عنوان يخفي، يحجب ويضمر أكثر مما يصرح، ويبوح. ” عبور”، عنوان يضعنا منذ البداية في قلب الحيرة والتساؤل:

بأي معنى “عبور”؟ هل هذا الـ”عبور” تم وانتهى أم هو سيرورة مستمرة لا تنتهي؟ كيف يتم، من أين وإلى أين؟ هل هو “عبور” فيزيائي أم نفسي أم هما معاً؟

لا شك أن القصة، تعد من الأجناس الأدبية الأكثر اقتراباً من الواقع ومن تفاصيله المنسية، تنصت لشخوص، وأمكنة الهامش والمركز، لا، إن القصة لا تصنت فقط، إنها لا تكتفي بالحقائق الظاهرة فحسب، إنها توغل في التنقيب والتساؤل، بل والاستنطاق أحياناً. إن الحقيقة ليست متروكة على السطح، تنتظر من يضفر بها، إن قولاً كهذا سيكون ساذجاً.

تعيد القصة تركيب اللحظات الهاربة، اللحظات التي تنفلت جراء رتابة اليومي وتكراره، التكرار الذي يجعلنا نعتقد أن كل لحظات المعيش تلك، لحظات بديهية لا تستحق التوقف والتأمل، ولكن القصة، القصة الحقيقية، تدهشنا عندما تعيد تركيب كل هذه التفاصيل بصورة نراها، وكأننا نشاهدها للمرة الأولى، إن القصة، والأدب الحقيقي عامة، يدفعنا للتعرف على أنفسنا عن طريق المزج بين الواقعي والخيالي، مزج يعيد تركيب الحقيقة الهاربة.

الذاكرة

الإنسان كائن حكاء، وليست القصص المكتوبة إلا ما نلتقطه وينجو من النسيان والضياع، ما يدوم ونفكر فيه ونتأمله. لا يعيش الإنسان لحظة الحاضر وحدها، إنه بمعنى ما، يعيش الماضي والمستقبل في كل لحظات حياته، بالذاكرة يسترجع الماضي بتعقيداته ومسّراته، وهو في الآن ذاته، يستشرف المستقبل وغموضه.

هذه العودة إلى الماضي، تجعل الإنسان متفرداً ومركباً. “لكنني اليوم استغرب قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بكل هذه الأحداث، أخرجتها أمامي بأدق تفاصيلها دون أن تستأذني” (ص، 14).

هكذا تفاجئ الذاكرة، ذاكرة الصبا التي التقطت حدثاً كبيراً، أدهشها وأخرجها من اطمئنانها المعهود، بمجرد وأن رأت “البطلة” حركة احتجاجية في الشارع، إلا وهجمت عليها ذكرى الماضي، حركة احتجاج، وقعت عندما كانت طفلة في المدرسة. هنا نواجه سؤالاً محيراً: لماذا تسقط الكثير من لحظات الماضي من الذاكرة وتبقى أخرى صامدة؟ لاشك أن الصدمة لها أثرها البالغ في ترسيخ الذكريات. كان ذلك اليوم، سيكون كغيره من أيام الطفولة، ذهاب وعودة من المدرسة، لكن صدمة الحركة الاحتجاجية التي خربت رتابة الحياة، حياة الطفلة، جعل الحدث يركن في عمق الذاكرة، حتى قد نظن أنه تسرب ونُسي، ولكنه يعود كل مرة إلى سطح الذاكرة ما أن نواجه ما يدفعنا لتذكره.

ابن بطلتنا، في القصة الثانية من المجموعة، وهو يجاهد لكي يكمل أول أيام صيامه، يصدم أمه بتساؤلاته البريئة، يسافر بها إلى طفولتها مرة أخرى، لكي تسترجع تجربتها مع أول يوم تصومه، يكاد الحاضر هنا يكون صدى للماضي. من أهم الاختراقات التي أحدثها التحليل النفسي كما هو معلوم، هو تسليطه الضوء على مرحلة الطفولة عند الإنسان، واعتبارها مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الفرد مستقبلاً، فاللاشعور كواقع نفسي حقيقي هو مستقر الرغبات المكبوتة التي لم تجد طريقها للتحقق والاشباع الواقعي. ومرحلة الطفولة تتشكل غالباً من العلاقة المعقدة التي تجمع بين الإبن، الأب والأم. هذا المثلث هو مركز تكوين شخصية الطفل من وجهة نظر التحليل النفسي. يفسر هذا الكلام هذه العودة الدائمة للماضي من أجل تفسير تعقيدات وغموض الحاضر. “الطفل أبو الرجل”.

هذا العبور نحو الماضي عبر الذاكرة، نلمسه في آخر قصة من المجموعة، إن البطلة في هذه القصة تستعيد الأب وأحاديثه، تحدثه وتلومه على رحيله المبكر، إن في داخلها رغبة متأججة في لقاء الأب، في استعادته. ولأن البطلة تخاطب الأب الذي مات، ولأن الحديث الواقعي معه صار مستحيلاً، فإن بطلتنا تسترجعه عبر الحلم، الحلم وحده يستطيع إشباع رغبة مستحيلة كهذه.

الذاكرة وحدها هي التي تؤمن للبطلة هذا العبور الزمني الشاق، بين الماضي والحاضر، سيكون الحاضر بلا معنى، بلا معالم حينما نُسقط تفاصيل الماضي ونتوءاته، فما مضى لم ينقضِ، بل فيه تجد البطلة الكثير من المفاتيح، لتفسير الحاضر المستغلق.

الجسد

يشكّل الجسد أيضاً معنى للعبور في هذه المجموعة القصصية، فالقاصة ترسم فضاءات متنوعة، من دونها لا يمكن فهم الواقع المغربي في تمفصلاته الصغيرة، لهذا، فالجسد يحضر في المقهى والبيت، يحضر في الحمام …، هذه الأماكن تعيد تشكيل الجسد عبر ما تفرضه الثقافة من قيود وأعراف. لا يتجلى الجسد، بنفس الكيفية عبر هذه الأماكن المختلفة، التي يعبرها.

تبدأ القاصة بإبراز العبور البيولوجي ـ الجسدي، الذي يقع مع بطلتها، فالبطلة، ستكتشف فجأة آثار دماء في ملابسها وتصاب بالذعر، وستبحث عن تفسير لهذا الأمر، تتدخل الأم الخبيرة، لكي توضح لها ما حدث “صمتت هنيهة، ولكنها ما لبثت أن استأنفت كلامها، لتفهمني أنني لم أعد طفلة، وأنه يتوجب علي أن أصون جسدي…حذرتني بل أرعبتني”(ص،26).

ستدرك بطلتنا، أن هذا الانتقال ليس بانتقال بسيط، فصحيح أنه تحول يمس الجسد أساساً، ولكنه يُحدث تحولات عميقة أيضاً على المستوى النفسي. هذا يبدو بديهياً وواضحاً، إلا أنه عندما نكمل هذه القصة، سندرك أن الجسد ليس ملكاً فردياً كما قد نعتقد، فالبطلة توضح لها، أن عليها من الآن صيانة جسدها، كونه ملكاً للأسرة التي تمثلها الأم. “فهمت أنني صرت مشروع امرأة دخلت لتوها عالم الكبار من باب الجسد…الحقيقة أن تعليمات أمي نحتت بداخلي أوثاناً، قد يصعب علي هدمها…وكبلتني بقيود قد لا أستطيع التخلص منها بقية حياتي”(ص، 27).

يحضر الحمام أيضاً، باعتباره فضاء له مركزيته، يتحرر فيه جسد الأنثى، أو هكذا قد نعتقد. إن بطلتنا مرة أخرى، تجعلنا نكتشف أن الاعتناء بالجسد أيضاً له طقوس تحكمه، حتى لو كان الأمر يتعلق بجسدها الخاص، “بدأت أتعلم أولى أدبيات النظافة في مثل سنها، حيث مطالبة أن أكون حذقة، وحلوة اللسان مع كل نساء العائلة، وجارات وصديقات أمي اللواتي قد نلتقيهن في الحمام”(ص، 61).

هذا النص يصوّر بطريقة فنية، البعد الثقافي للجسد، ثقافة المجتمع المغربي، التي تصر على امتلاك جسد الأنثى، وإحاطته بهالة من القداسة.

هذا الجسد الأنثوي المحاصر، الذي له حقه في الفضاء العمومي المشترك، ستعيد القاصة رسم حضوره في المقهى، كفضاء يصر اللاشعور الجمعي لدينا أن يجعله ذكورياً. تحضر البطلة في المقهى، ولكن تحضر النادلة أيضاً ومعهما السيدة التي تخبز “المسمن”، حتى وإن بدا لنا، أن هذا هو الوضع الطبيعي، إلا أن البطلة سرعان ما تفتح أعيننا على من أسمته “ذئباً”، يطلب من النادلة أن تحضر له شاياً، ومع طلبه تحرش بها، نفس الأمر كرره مع المنقبة التي تخبز “المسمن”…، تلتقط البطلة من ركنها القصي، إشارات التحرش التي يوزعها “الذئب” في كل الاتجاهات من دون رادع. هي ذي المخاطر التي تتهدد الجسد الأنثوي، أثناء عبوره فضاءات الحياة، محاصر هو بالقيود والذئاب.

***

مجمل القول، إن هذا الـ”عبور”، عبور مركب، عودة إلى الماضي، عبر الذاكرة التي تحضر بشكل قوي في جل نصوص هذه المجموعة القصصية، ولكن قصد فهم الحاضر، وكيف تكون معظم نتاجاته، استمراراً لنوازع الأمس القريب والبعيد، عبور يستبقي، رغم أننا قد نتوهم أن العبور يقطع مع ذلك الماضي، عبور كذلك للجسد من حال إلى آخر، وأي جسد؟ جسد الأنثى المحاصر، جسد الأنثى الممثل بالقيود والكوابح، هكذا إذن، يكون هذا الـ”عبور” عبوراً أصيلاً.