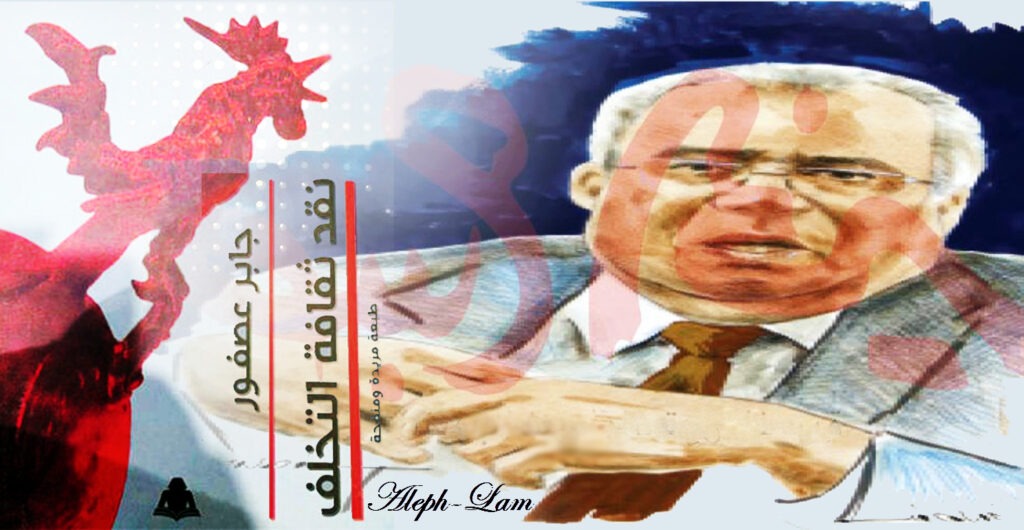

قراءةٌ في كتاب “نقد ثقافة التخلّف” لـ جابر عصفور

إبراهيم رسول

الناقدُ الدُّكتور جابر عصفور، اِهتمَ منذ بدايات تشكيل وعيه المعرفيّ والثقافيّ بتخصصِ النقد ووظفَ قُدراته العقلية في نقدِ وتقويمِ الكثير من القضايا التي لها وقعٌ أساسيٌّ في حياة الأمة العربية، فالأمةُ العربيّة لها تاريخٌ وحضارةٌ ثقيلة، فهي محملة بالماضي والتراث المملوء بالأساطير والأشياء اللامنطقية، هذا التراث قدْ يكون في حالاتٍ معينة نافعًا، إلّا أنَّه في حالاتٍ أخرى يكون ضرره كبيرًا وكثيرًا.

إنَّ الذاكرةَ لهذه الأمة هي ذاكرة صدأة تعيش على الماضي وتعتاش عليه. المثقفُ هو ناقدٌ بالأصلِ، لأنَّ النقدَ من الوظائف الأساسيّة للمثقفِ، والدُّكتور جابر عصفور يمارس هذه الوظيفة النقديّة في كتاب “نقد ثقافة التخلّف”، ويشتغلُ على قضايا مهمة وكبيرة وخطيرة، وهو ناقدٌ قدْ قرأَ التراث قراءة واعية، وراح يُعيد النظر بهذه القراءة ويطرح أسئلته العقلانية، لأنَّ الأسئلة أو التساؤلات العقلانية هي التي تُحدث الدهشة، والدهشة صفة الفلسفة والفلسفة أمّ العلوم الإنسانيّة.

قرأتُ كتابه “نقد ثقافة الذات” وأعجبتني الطريقة التحليلية المفصّلة التي يُفصّل المسألة ويُقسمها إلى أجزاء صغيرة، فتبدو المسألة التي يُحللها وكأنَّها شيءٌ صغيرٌ، وله قدرة وسعة أفق في قراءة قضايا التُراث وفهمِها، مكّنته من أنْ يخلصَ إلى ما خلص إليه من آراءٍ عقلانيةٍ. في العنوانِ ثمّة إيضاح حول مفردة “نقد” وجملة “ثقافة التخلف”، فالقسمُ الأوّل هو ممارسة الاشتغال الفكريّ على المادة التي هي التخلّف، ومفردة الثقافة التي تسبق كلمة التخلف، لمْ تُكتبْ جُزافًا بلْ أنَّها هي الفضاء الذي يُمارس الناقد عليه نقده! فالتخلفُ ثقافةٌ أو للتخلف ثقافة، وما قام به الناقد جابر عصفور هو نقدٌ لهذه الثقافة، والمواضيع الجدلية الشائكة التي يخوضُ فيها هي مواضيع، حتَّى الآن وما بعد الآن، تُمثل صراعًا بينَ تيارين، تيار مُتحرّك وتيار واقف جامد، ولا يسمح ولا يُريد أنْ يتحرّك!

مناهضة تيّار التخلّف

الهمُّ المعرّفيُّ هو الذي يجعلُ من الناقد يتصدى لهذه الأساطير التي أحالت دونَ تقدم الوعي عند الناس، والمثقفُ هو الناقدُ المصوّبُ لحالةِ التقهقر والتراجع والوقوف الذي تمرّ به الأمة، وميزة جابر عصفور أنَّه يُمارسُ نقده بهدوءٍ دونَ تعصبٍ وهي ميزة العقلانيين التنويرين الذين هم التيار المناهض لتيار التخلف الذي يمثله جمهور واسع من التقليديين المنتفعين من بقاء الحال كما هو، لأنَّ التنويرَ والعقلانية تقطع عليهم أرزاقهم وتُزيل هالة التقديس والعظمة الزائفة التي صنعوها صناعة، لهذا يجيءُ هذا الكتاب ليسجّل موقفًا مهمًا وكبيرًا لتنبيه الأمة ودعوة إلى يقظتها من حالة السُبات الذي نعيشه طول قرون كثيرة، فالتخلفُ ثقافةٌ وهذا يعني أنّه صناعةٌ، لأنَّ طريقةَ التقليديين وأسلوبَهم يحتاجان إلى مهارةٍ، بلْ مهارات في عمليةِ التصنيع الجمعي لتخديرِ العقلِ، لهذا تجد المجتمعات المتدينة هي مجتمعات كسولة لا حِراك لها ولا فاعلية ولا تأثير ولا إنتاج، فهي مجتمعاتٌ مُستهلكة لا مُنتجة، فيجيءُ الناقدُ بما لديه من وعيٍّ وخزينٍ ثقافيٍّ يُسلطُ ضوء الأسئلة الأنطولوجية على هذه العقول فيحرّكها ويُفعلها ويجعلها في ذهولٍ نتيجة صدمة الأسئلة وأثرها، هذا الكتابُ العميقُ هو كتابٌ مهمٌ للمشتغلِ في ميدانِ النقد على عموم الكلمة، فهو يستعرضُ القضية ويفككها إلى وحدات صغيرة ومنها يُطلق عليها أسئلته العميقة فتتداعى هذه الأساطير والخرافات التي شكّلت العقل العربي لقرون طويلة، فالوخزاتُ الكثيرة التي تركها في هذا الكتاب كفيلة بأنْ تجعله يقف ندًّا أمام تيار الظلاميين، وبهذا شكّل الكتاب إضافة إلى التنويرين والعقلانيين ودعامة صلبة يستندونَ عليها.

أفقِ الحرية المفتوح

يقولُ في مقدمته صفحة 11: إحدى وظائف الأدب الأساسية هي الانتقال بالإنسانِ من وهادِ الضرورة إلى أفقِ الحرية المفتوح. وقد أجادَ أعظم الإجادة في تبيانِ وظيف الأدب والنقد حينما جعلَ من ثقافته الواسعة والعميقة والغزيرة في التراث ليقدم ما قدمَ من نقدٍ أعطى فضاءً واسعًا لأكثر من نقدٍ يأتي لاحقًا. هذه الجرأة المعبّأة بالقراءةِ العميقة جعلت نقده يتصفُ بالرصانةِ والأهميةِ، فالتخلّفُ الذي يقترن بالسكون والكمون هو صفة المجتمعات الواقفة أو المريضة، وكما يعبّر هو: تقترن ثقافة التخلف بالمجتمعات الساكنة الثابتة، المعادية للتغير، وتراتبها الاجتماعي صارم، لا يسمح بالحراك الحرّ أو الانتقال الميسور بين الطبقات والشرائح الاجتماعية (الكتاب صفحة: 21). وهذه المجتمعات الثابتة والساكنة هي مبعث للضرر، إذ أنّها ستقف عائقًا أمام من يُحاول التطوير، وكم رأينا تنويريينَ يُقتلونَ من دونٍ مُبررٍ، إلاّ لأنَّهم حرّكوا المياه الآسنة، فهذا التخلفُ هو داءٌ يُصيب الأمة فيجعلها لا تواكب الحياة الجديدة أو التي تتجدد كل يوم. النقدُ وظيفةُ المثقف، لأنَّ النقدَ مقوّمٌ وهذا يكونُ عند النُقاد الذينَ لديهم غزارة بالمعرّفةِ والثقافةِ، فالخزينُ الثقافيّ يُمكّن الناقد من أنْ يكون نقده ذات نفع وفائدة للقرّاء، وأحسبُ أن الدُّكتور جابر عصفور، قدْ حرّك الكثير من الثوابت الساكنة في التراث الذي شكّل عقبة أمام التقدم والتطوّر، فهذا النقد يجب أنْ يكون فاعلا ومنتشرا في المجتمعات التي تُريد أنْ تكون مجتمعات مُنتجة وفي الصدارة، فالعنوانُ هو نقدٌ لثقافة التخلف، كيفَ صارَ التخلف ثقافة؟، هذا ما يشتغلُ عليه الكتاب بمقالاته الكثيرة، كما أسلفت في كلمة أخرى، أنّ الناقد يقصد بها أنّها صناعةٌ، ومفردة الصناعة أنّها مقصودة، فالتخلفُ عملُ مصنوعٌ لتبقى هذه المجتمعات ثابتة ولا تتحرك ليسهل السيطرة عليها من قبل رجال السياسة والدين.

قضية التعامل مع النص الدينيّ

يعترفُ الناقدُ د. جابر عصفور بموضوعٍ جدليٍ كبير ألا وهو قضية التعامل مع النص الدينيّ، ومدى مرونته وقابلية تأويله، لأنَّ النصَ حمّال أوجه كثيرة ومتعددة، يقول: كل خطاب ديني تأويلي بالضرورة ذلك لأنَّه خطابٌ بشريٌ من صنع أفهام البشر للنصوصِ الدينية وكيفية استجابتهم إليها(الكتاب صفحة: 26)، وأحسبُ أنَّ لهذا النص أهمية كبيرة من حيث أنّه يعتمدُ على طريقة التعامل أمام هذا النص، فإما أنْ نعدّه خطابًا قابلاً للتأويل أو نصًا جامدًا، لأنَّ الاشتغال أو التعامل سيختلف، فالنصُّ الثابتُ الجامدُ يختلفُ عن النصّ المتحرّك المرن الذي ينفتح على قراءات تأويليّة، فالدُّكتور الناقد يُفرّق بينَ هذين الطريقين من حيث التعامل، إذ يتوقف الثابت والمتحرّك على النظر إلى النص من حيث سكونه وتحرّكه.

كثيرةٌ هي المرّات التي يطنب الدُّكتور جابر عصفور في تبيانِ المسألة التي يَطرحها، إلّا أنّ هذا الإطناب يهربُ منه في حالات، كأنَّ هذا يرجعُ إلى سعةِ المعرفة التي يبحث فيها، ويرى في النزعة الماضوية آفة خطيرة هيمنت على مستوى تفكير العقل الجمعي للأمة، فالتراتبُ الاجتماعيّ الخاطئ اِستمرّ على الخطأ منذ بدايةِ تشكّله، فالخطأ تشكّل وتكوّن على هيئة هرم، فهو أخذ ينموّ تدريجيًا حتَّى أصبح عقيدة ثابتة متخشبة، يقول في هذا الرجوع إلى الماضي: لا تزال هذه النزعة من أهم المكونات التي ينبني عليها الفكر الاتباعيّ والثقافة الاتباعية( الكتاب: 123). فالنزوعُ إلى الماضي نتيجة جدب العقل عن إنتاج الجديد الذي يطوّر ويُجدد، فالجدبُ والقحط في التقدم إلى الأمامِ يستدعي من الفكر أنْ يرجعَ إلى الماضي ليتوكأ عليه، فهذا سرُّ الضعف والوقوف، لأنَّ المجتمعَ المتحرّك النشط، يكون ولادًا للنظريات الجديدة في كُلِّ آن.

العقل الجامد الساكن الخامل الكسول

ويناقشُ الناقدُ مسألةً مهمةً للغايةِ، وهي مسألة الحرّية في العالمِ العربيّ، فالحريةُ محدودةٌ ومضيّقٌ عليها أيّما تضييق، لأنَّ عواملَ أربع تشترك في تضييق الحرية وجعل المجتمع ساكنًا لا يتحرّك فيصاب في عقلهِ إصابة تجعلهُ اتباعيًا، فالعقلُ الاتباعيُّ هو العقل الجامد الساكن الخامل الكسول، يقول الناقد في نسبةِ هذه الحرّية، وهو يستشهد ويستحضرُ قول الأستاذ يوسف إدريس حيث يقول:

“إنَّ كُلَّ الحرية المتاحة في العالم العربي لا تكفي كتابًا واحدًا لممارسةِ إبداعه بشكلٍ كاملٍ، بعيدًا عن القيود المتعددة التي يفرضها على الكتابة الاستبداد السياسيّ والتصلب الفكري والجمود الاجتماعي والتعصب الدينيّ”(الكتاب: 299)، فالحريةُ مقيّدةٌ، هذا التقييد من طبيعته أنْ يشلَ حركة الإبداع، والإبداعُ يحتاجُ إلى نقدٍ، والنقدُ يقومُ على نصوصٍ متحرّكة ومنفتحة على أوجه تأويلية متعددة القراءات غير منغلقة إطلاقًا، وهذه لا تسمح به العوامل الأربع التي ذكرها يوسف إدريس، فالتعصبُ الديني والاستبداد السياسي يكونُ تخشبًا فكريًّا وجمودًا اجتماعيًا.

وميزةُ هذا الكتاب أو جوهره تكمنُ في القراءة النقدية لمشروع الدولة الدينية، المشروعُ الذي أثبت فشله، وهو المشروعُ الذي جلب التطرف الديني والإرهاب الإسلامي في كل العالمِ، هو مشروعٌ تعصبيٌ أحاديّ النظرة، عنصريٌ وطائفيٌّ بأيِّ أرضٍ رُفع وبأيِّ زمانٍ يُقال، هذه الدولة الدينية التي تمّت بتحالف سياسي خائن مع سلطة ديني متطرفة وّلدَ هذا الإرهاب الدمويّ الذي استباح دم الإنسان، وتقومُ فكرة هذه الدولة على التعكز على الماضي والرجوع الحاد إلى الوراء كثيرًا، واِستحضار النصوص القديمة والتراثية بدلالات الراهن وإطلاقها على الحياة الجديدة والمجتمع الجديد، يقول: “الواقعُ أن مثقفي المجتمع المدني والمدافعين عن الدولة المدنية هم أكثر الناس رفضًا لمفهوم الدولة الدينية والدعوة لها، وهم الأكثر تنبيهاً إلى مخاطرها وكوارثها الممكنة” (الكتاب: 454)، هذه اللهجة الجادة في تبيانِ خطر هذه الدولة المتعصبة يستحقّ التأمّل، إذْ من خلاله نعرفُ أهميته عن الناقد، فهو وضعَ عنوانًا كاملاً لها (مخاطر الدولة الدينية)، وهو رأيُّ العقلانيين المتنورين الذين يرونَ أنَّ شكلَ الدولة المدنية هو أرقى من أيِّ دولةٍ أخرى سواء كانت دينية أم قبلية أم طائفية، فالمدنيةُ تنظرُ للإنسان على أنَّه مواطنٌ له حقوقٌ وعليه واجبات، أما الدول الأخرى تنظر وفق مقياس الطائفة والعنصرية وهي صفات الدولة المتخلفة التي تمّيز الإنسان وفق مقاساتها واشتراطاتها.

هؤلاءِ القّلة من التنويريين الذينَ يقفونَ بوجه تيار الجمود والتخلّف، فالناقدُ هو المثقف والمثقفُ هو الناقدُ، لأنَّ النقدَ يعني إسباغ صفة الحرّكية والفاعلية على المجتمع، والمجتمعُ الراكد يكون عرضة للمذاهب الدينية المتطرفة، فالحلُّ هو التصدي النقدي المتنوّر الذي يقفُ بوجه هذه الأفكار المتصلبة التي تحتكر الحقّ وتجعلُ الناس صنفين لا ثالث لهما، وهنا يكمنُ الخطر الحقيقيّ الذي يؤثر على الناس ويجعلهم في مأزقٍ وجوديٍ خطير وكبير، لهذا يجيء الناقدُ الدُّكتور جابر عصفور مثقفًا متصديًا لهذه الثقافة التي دفعت الأمة ضريبتها كثيرًا، ويجيء هذا الكتاب كعلامة مضيئة في ميدانِ الفكر النقديّ الرّصين.