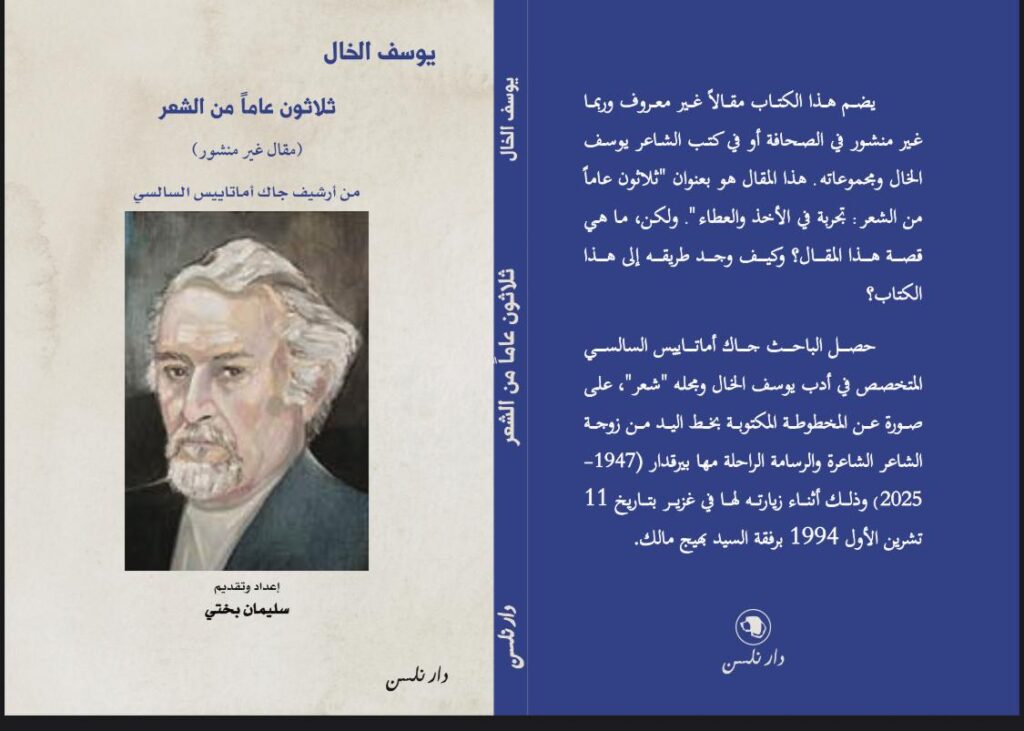

“يوسف الخال ثلاثون عاماً من الشعر” (مقال غير منشور)… جديد دار نلسن

صدر عن دار نلسن في بيروت كتاب ” ثلاثون عاماً من الشعر” (مقال غير منشور) من أرشيف جاك أماتاييس السالسي إعداد وتقديم سليمان بختي. في ما يلي كلمة الناشر والمقال غير المنشور.

كلمة الناشر

يضم هذا الكتاب مقالاً غير معروف وربما غير منشور في الصحافة أو في كتب الشاعر يوسف الخال ومجموعاته. هذا المقال هو بعنوان “ثلاثون عاماً من الشعر: تجربة في الأخذ والعطاء”. ولكن، ما هي قصة هذا المقال؟ وكيف وجد طريقه إلى هذا الكتاب؟

حصل الباحث جاك أماتاييس السالسي المتخصص في أدب يوسف الخال ومجله “شعر”، على صورة عن المخطوطة المكتوبة بخط اليد من زوجة الشاعر الشاعرة والرسامة الراحلة مها بيرقدار (1947-2025) وذلك أثناء زيارته لها في غزير بتاريخ 11 تشرين الأول 1994 برفقة السيد بهيج مالك.

وقد تعاملنا مع النص باعتباره وثيقة ونشرناه بخط يد الشاعر لنرى عن قرب ومن داخل مختبره أو مطبخه كيف يفكر وكيف يقسم موضوعه وكيف يحذف وينسج ويمحو ويضيف.

وبتقديري أن يوسف الخال كتب هذا النص في العام 1975 باعتبار أن أول مجموعة شعرية له كانت بعنوان “الحرية” وصدرت في العام 1945.

يروي يوسف الخال في هذا المقال قصته مع الشعر وحكايته مع القصيدة. منذ كان في العاشرة، وكيف كتبه في المدرسة والجامعة، وكان شاعر المدرسة وشاعر الجامعة، ثم تركه إلى النثر والعمل في الصحافة الأدبية. وكيف أن التجربة الشعرية العربية تختلف عن التجربة الإنسانية المعاصرة ولكن الشعر برأيه “كالحياة تجربة لا تنتهي”.

ويوسف الخال هنا، على رسله، مثابراً يطرح الأسئلة عن الموهبة الشعرية والتجربة الإنسانية وعن الحرية. ويميّز بين “أن نوجد، بل أن نكون”. وصلة ذلك بالعقل والروح والوجدان.

ويسأل: هل يمكن أن يبرز شاعر في مجتمع على هامش هذه الحضارة؟ وبالتالي برأي الخال أن الشاعر هو وليد تراثه ووليد الحضارة الإنسانية من خلال هذا التراث. وبغير ذلك لا سبيل إلى النهضة، النهضة من حالة التخلف إلى اللحاق بموكب العصر؟ ولا يفصل الخال في مقاله المضمون عن الشكل. ويربط صدق الشعر وحقيقته بأن يعيش الشاعر في عصره وليس خارج عصره. وأن “المبدع الأصيل لا يكون إلا حرّاً كريماً كبير النفس عظيم الإيمان”.

وإن القصيدة في المفهوم المعاصر “بناء فني متكامل لحدث ذاتي في لحظة الرؤيا والكشف”.

يدعو يوسف الخال الشاعر إلى التحرّر من ما أسماه الموقف “الفوقي” أو قيادة الجماعة مثل “قطيعاً من الماشية تتبع راعيها أو رعاتها بصمت واستسلام”.

هو مع الشعر ويؤكد من خلال سنوات تجربته أن الشعر أشرف ما تصوغه الكلمات.

يربط الخال دور الشاعر بالاستطلاع والتجديد، والكشف عن الحقائق والتغيير. ولكن الصراع مع واقعنا صعب لأننا في أزمة روحية، ولأننا اكتفينا بشراكتنا مع العالم بالمنافع المادية لا الشراكة الروحية والعقلية أي الشراكة في حضارة الإنسان. وفي هذا الصراع مع الواقع الصعب والعمل لأجل تغييره ثمة دور للشعر فيه شرط أن يكون الشاعر حراً

وضميراً ووجداناً للجماعة.

يوسف الخال في هذا المقال بقي مصرّاً ومثابراً على طرح أفكاره الهادفة ليس فقط إلى تغيير وجه الشعر العربي الحديث بل تغيير المجتمع وموقف الشاعر من الحضارة والعالم والوجود.

وإننا إذ نعيد نشر هذا المقال – الكتاب في منشورات دار نلسن (سبق ونشر في موقع المدن في 9 آذار 2015 في الذكرى الثامنة والثلاثين لوفاته).

وذلك إنما تعميماً للفائدة، وتقديراً للشاعر يوسف الخال ودوره الرائد في حركة مجلة “شعر” وفي مسار الحداثة.

كما إننا نجزل الشكر والتحية لجهود الباحث جاك أماتاييس في حفظ تراث الشاعر يوسف الخال والعمل لإظهاره ونشره، وإزاحة كلّ ما يعيق وصوله إلى الضوء والنور.

سليمان بختي

بيروت، ربيع 2025

***

ثلاثون عاما من الشعر:

تجربة في الأخذ والعطاء

من يكتب تجربته في الشعر كمن يكتب سيرة حياته في أدق خصوصياتها وأعمق محتواها.

كنت في نحو العاشرة حين وجدت نفسي شاعرا. كانت الأبيات التي كتبتها منظومة بالسليقة، لكنها كانت لا تخلو من خروج على القواعد التي ضبطها الخليل بن احمد، فكما أن الشعر موهبة تولد في الإنسان، كذلك موسيقاه. وهي غالبا ما تكون الموسيقى التقليدية المتوارثة. فهل يكون أن الشعر وموسيقاه أياً كان نوعها، لا ينفصلان؟ وهل جاءت صفة “الطرب” في الشعر عند السلف من هذا الزواج بين الشعر والموسيقى؟ وهل قامت القيامة على الحركة الشعرية الحديثة إلا لأنها دعت في جملة ما دعت، إلى تحرير الشعر من موسيقى تقليدية معينة طربت لها الأذن على مدى أجيال؟

وفي المدرسة كنت شاعر المدرسة، وفي الجامعة كنت شاعر الجامعة. واذكر أني عارضت في الخفية عن معلمي قصيدة دعت إلى معارضتها صحيفة في بيروت. ولما نشرت النتائج، فزت بجائزة وفاز معلمي بالتنويه. فكبر عليه الأمر تجاه طلابه والآخرين، لكنه ظل يشجّعني ويتوسّم فيّ الخير ويجبر ما كان “ينكسر” في قصائدي الغزلية والوطنية من عواميد الشعر.

ومرت فترة في نهاية سن المراهقة تركت فيها الشعر إلى النثر فالتحقت بالصحافة وانصرفت إلى المطالعة والاتصال بمن يكبرني من حملة الأقلام. فتعرفت إلى أمين نخله، وصلاح لبكي، وبولس سلامة، والياس أبو شبكة، وفؤاد حبيش، ويوسف غصوب، ورئيف خوري، وتوفيق يوسف عواد، وخليل تقي الدين، وسعيد عقل، وسواهم ممن كانوا يتوسّطون الحركة الأدبيّة على عتبة الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها. فتعلّمت منهم الكثير، وتأثرت بأدبهم وكان في ذلك الحين جديداً. وحين عدت إلى الشعر وجدتني أكتب في المناخ الذي أوجدوه. وكان باكورة نتاجي الشعري “الحرية” ثم مسرحيتي الشعرية “هيروديا” من ثمار تلك الحقبة.

وفي أثناء الحرب عدت إلى متابعة الدراسة، فدخلت الجامعة وتخرجت منها. ثم التحقت بالجامعة مدرّساً للعربية. وما أغراني التدريس، فتركته إلى الصحافة الأدبية حين رئست تحرير “صوت المرأة”، وكانت المجلة النسائية الوحيدة خارج مصر. وفيما أنا في رئاستها سافرت إلى نيويورك في زيارة قصيرة، لكنها طالت سبعة أعوام. وهناك تعرّفت إلى الأحبّاء من أعضاء الرابطة القلمية، أمثال إيليا أبو ماضي وعبدالمسيح وندره حداد، واطّلعت منهم ومن سواهم على الكثير مما كنت أجهله عن هذه الرابطة، وخصوصاً عميدها جبران وكبيرها نعيمة الذي كنت على صلة به من قبل في لبنان. وكذلك اطّلعت عن كثب على التيارات الشعرية المعاصرة في الآداب العالمية لاسيما الأدب الإنكلوسكسوني لإلمامي بلغته ولوجودي في محيطه.

(2)

كانت تلك المرحلة من تجربتي في الشعر، التي انتهت برجوعي من نيويورك إلى بيروت في 1955، حافلة بالأخذ أكثر من العطاء. وما ذلك إلا لأني آثرت أن أغتنم الفرصة فأعمل على تعميق تجربتي في الحياة. فطالعت الكثير وخبرت الكثير على مستوى قد لا يتاح في أي مكان آخر في العالم. كنت على ذروة عالية أشرف منها على الناس والأشياء. هناك المدنية الصناعية الحديثة في أوجها، وفي وسطها مقر الأمم المتحدة الذي عملت فيه أربع سنوات شهدت فيها النشاط السياسي الدولي على أيدي كبار المندوبين من معظم بلدان الأرض. وحين تقرّر في الأمم المتحدة الإعتراف باستقلال ليبيا، أوفدتني المنظمة ملحقاً صحفياً للبعثة التي أنشأتها لمساعدة هذه البلد العربي العريق على إعادة بناء كيانه الوطني، والقبض على زمام أموره، والسيطرة على مقدراته. وفي غضون عامين (1950-1952) رأيت ليبيا تنتفض من تحت أنقاض الاستعمار الإيطالي الساحق، وتلمّ شتاتها، وتخرج إلى حيز الوجود الكريم دولة موحّدة لشعب واحد وتطلع إلى حياة أفضل.

نعم، كانت تلك المرحلة حافلة بالأخذ أكثر من العطاء. من حيث الأدب عموماً، والشعر على الأخص، وجدت أن التجربة العربية، في أعلى مستواها، تتخلّف عن التجربة الإنسانية المعاصرة نصف قرن من السنين، حتى لا أقول قرناً كاملاً. وإذا كان الأدب مرآة الحياة، فالحياة العربية كانت، إذن، متخلفة عن سائر الشعوب المتحضرة هذا القدر من السنين.

وأقول الحق حين أقول إني عدت إلى لبنان مدفوعاً بعامل المسؤولية تجاه ذاتي كشاعر وكأديب، وتجاه بلادي كعربي أحسّ في قرارة نفسه أن له ما يقوله وما يعمله، بالمشاركة مع الآخرين، في السعي إلى النهوض الحقيقي لمواكبة العصر. وكان الأمر ملحّاً حقاً بعدما دقّت الصهيونية إسفينها في صميم وجودنا، بحيث أصبحت تتهدّد مصيرنا بخطر أقرب ما يكون إلى الزوال.

وإذن، كانت الحرب العالمية، والكارثة التي عقبتها بضياع فلسطين، والمشكلات التي نشأت في العالم عن تلك الحرب وهذه الكارثة، تحدّياً فرض علينا السعي الجاد إلى إعادة بناء حياتنا على أسس جديدة من روح العصر، تتناول كل شيء، وخصوصاً الفكر والفن.

فقامت الحركة الشعرية الحديثة في الخمسينات. ومع انها شقّت طريقها بعناء، وتغلّب على عقلية التقليد والسلفية والجمود، وصارت هي الشعر العربي في حاضره ومستقبله، إلا أنها فضحت عُرْيَنا العقلي والروحي وما يتبعه من فقر ثقافي. فقبل هذه الحركة كان شعراؤنا يسترون عريهم بالبيان والبلاغة ورنين القوافي. أما بعد أن أظهرت الحركة أن الشعر لا ببيانه وبلاغته ورنين قوافيه، بل بمعاناته الإنسانية ونفاذ رؤياه إلى ما وراء الواقع بغية فضحه وتغييره، وجدنا جيلاً كاملاً من الشعراء يتساقط الواحد تلو الآخر في متاهة عبودية من نوع جديد، يسترون بها عريهم الفكري والروحي ويكشفون ضحالة ثقافتهم. فإذا نحن اليوم أمام رتابة خانقة أين منها رتابة الشعر التقليدي. وهي رتابة لا يشفع لها شيء، لا بيان ولا بلاغة ولا رنين، بل تدينها تفاهة في المضمون وقلة في الذوق الفني تسيئان إلى مستقبل الشعر العربي إساءة مخيفة.

ولو أن الحركة الشعرية الحديثة، وهي ثورة بحدّ ذاتها في مجال فن الشعر أسفرت عن فضح عرينا فقط لقلنا: الحقّ على الشعراء. لكن الحركات كلها التي أطلقناها في مختلف مجالات حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في الخمس والعشرين سنة الأخيرة، سبيلاً إلى النهوض ومواكبة العصر، تهافتت وسقطت أمام أعيننا تحت وطأة الرواسب التي ما تزال كامنة في عظامنا. وتبيّن لنا، أو كاد يتبيّن أنه لا يكفي أن نوجد، بل أن نكون. وأن نكون أمر له صلة بالعقل والروح، أي بالإنسان في بؤسه وسعادته وفرحه وترحه، وحياته وموته، وخلاصه وصلاته، عبر الأجيال في كل زمان.

(3)

الشعر كالحياة تجربة لا تنتهي. ومن تنتهي تجربته الشعرية قبل موته، يكون كمن مات وهو حيّ يرزق. والقول أن الشعر كالحياة يفترض القول أن الشاعر الذي تقف تجربته في الحياة أي أن الحياة لا تعلّمه شيئاً جديدا ًبعد، تقف تجربته في الشعر، أي يبقى يلف ويدور حول نفسه ناسجاً كفنه بيده. فالشعر للشاعر حياة، بل هو الحياة. بدونه يذبل ويموت في مثل ما يكون الموت.

والتجربة عموماً، سواء في الشعر أو في الحياة، لا يتساوى الناس في استيعابها وفهمها والإفادة منها. فمن الناس من تمرّ عليهم التجربة مرور الماء على الزجاج، فإذا كان شاعراً، فهو شاعر تافه وعاجز. وهكذا كل إنسان. فالتجربة، إذن، هي الإنسان. وقديماً قيل: الإنسان مجموعة تجاربه أو خلاصتها.

وإذا كان حقل التجارب مفتوحاً أمام كل إنسان، إلا انه تختلف هنا عن هناك. فهو لشعب من الشعوب ولإنسان من هذا الشعب، غيره لسواهما. وهكذا يضاف، بالنسبة إلى الشاعر، تفاوت التجارب إلى تفاوت المواهب. والشاعر يسمو بقدر ما تحمله تجربته وموهبته. فهما جناحاه. وكلاهما ضروري. فأي شأن لتجربة واسعة عميقة مع موهبة ضعيفة خاملة؟ وماذا تفيد الموهبة الشعرية الباهرة مع تجربة محدودة الأبعاد في العلو والعمق؟

والتجربة فردية واجتماعية. فمن حيث انها فردية، فلا أحد يشارك أحداً فيها. فكل إنسان يعيش لنفسه ويموت لنفسه. لا أحد يعيش أو يموت عنه. لذلك كان الفرد فذّاً، أي لا مثيل له. يرى حياته في الحياة، ويرى أن انعدام الحرية يسلبه فرادته ويوحي له أن الذي سلبه حرّيته يريد أن يجعله مثل سواه. والإنسان يكره المثل ويصرّ على أن يكون هو هو، ولا شبيه له. فإذا تنازل عن بعض حريته، تنازل عنها طوعاً لا إكراهاً، وتنازل عمّا كان من حرّيته لا يمس جوهر إنسانيته الفريدة الفذّة.

ومن حيث أن التجربة اجتماعية أيضاً، فإنها خاضعة لمزايا المجتمع. فهي في المجتمع الصناعي غيرها في المجتمع الزراعي. وهي في المجتمع المتحضّر غيرها في المجتمع البدائي وهي في مجتمع فعل وتفاعل واندمج وورث حضارة الإنسان عبر التاريخ، غيرها في مجتمع على هامش هذا كله. وهكذا ينهض السؤال الكبير: هل يمكن أن يبرز شاعر في حضارة الإنسان، في مجتمع على هامش هذه الحضارة؟ هل ينبت من العوسج تيناً، أو من العلّيق عنباً، كما جاء على لسان المسيح؟ أو كما قال المتنبي في كافور:

من علم الأسود المخصيّ مكرمة

أقومه البيض أم آباؤه السود

هكذا نرى أن التجربة لا تقلّ عن الموهبة. وهي في صميم العمل الشعري. فحين نتكلم على التجربة الشعرية، إنما نتكلم على ما هو أعمق بكثير من محضّ الكلام على صناعة الشعر.

(4)

يبدأ الشاعر بتقليد سابقيه من كبار الشعراء، ثم يتدرج إلى التأثر بالتيار الشعري السائد. فإذا كانت موهبته أصيلة، تخلّص من هذا التأثر على أمره وبقي مهملاً، لا يقدم ولا يؤخر في حركة الشعر. فالشعر في جوهره إبداع، والإبداع ينطوي على خلق شيء جديد ينبثق من القديم المألوف ويضاف إليه في مسيرة التقدّم والتطوّر ويخطئ من يظن أن الإبداع خلق من لا شيء. فالله وحده هو الذي أبدع الكون من لا شيء. والشيء بالنسبة إلى الشاعر المبدع هو التراث – تراثه القومي الخاص به، وتراث الإنسان المتراكم عبر التاريخ. فمن ضمن هذا التراث يكون الإبداع الحق، ومن خارجه لا يكون إبداع على الإطلاق، بل تزييف وتشويه وافتعال لا يكتب له البقاء.

وإذن، نحن في الشعر، كما في كل نشاط إنساني، أما عملية تصاعدية مستمرة نابعة من تجربة شخصية في نطاق تجربة الإنسان المتراكمة في التراث الثقافي الخاص الذي هو أحد الروافد التي تنبع من الحضارة الإنسانية الواحدة وتصبّ فيها. والشاعر الذي لا يفهم هذه الحقيقة ولا يعيها، كيف له أن يبدع شعراً يستجيب له الإنسان المعاصر؟

فمن صميم تراثه يجب أن يبدع الشاعر الأصيل، ومن شرفة الحضارة الإنسانية الواحدة يجب أن يعاني مشكلات العصر. فكما انه وليد تراثه القومي، كذلك هو وليد الحضارة الإنسانية من خلال هذا التراث. فلا انفصال ولا انفصام بل انتماء كامل غير مشروط. فشكسبير، مثلاً، هو حضارياً لي بقدر ما هو تراثياً للإنجليز. وهكذا قس.

فبغير ذلك لا نهضة ولا نهوض، سواء في الشعر أو في سواه من وجوه النشاط الإنساني. فالنهضة، في آخر الأمر، هي نهضة من حالة التخلّف إلى اللحاق بموكب العصر. وبذلك وحده تتمّ المساهمة في التقدّم الحضاري والمشاركة في منجزاته.

(5)

حين انطلقت نهضة الشعر العربي إلى الإبداع والمعاصرة، ظنّ الكثيرون، وما زالوا يظنون، أن أثرها يقتصر على تحرير الشعر من القوالب التقليدية بتفكيك الأوزان وإطلاق القوافي من الجري على وتيرة واحدة. وهكذا تغيّر الشكل عند الكثيرين تغيّراً سطحياً مفتعلاً وبقي المضمون على حاله. ولأنه بقي على حاله خرج الشكل سطحياً ومفتعلاً. فالمضمون لا ينفصل عن الشكل، بل هما متلازمان يعكس أحدهما الآخر. والمضمون والشكل يعكسهما المفهوم الشعري المستند إلى عقلية ثقافية معينة. فإذا كانت هذه العقلية حديثة ومعاصرة كان المفهوم الشعري حديثاً ومعاصراً. فلا يمكن أن يكتب الشاعر قصيدة حديثة معاصرة بعقلية الشنفري أو أبو تمام، أو حتى أحمد شوقي. وكيف لشاعر يعيش خارج هذا العصر أن يعاني في شعره تجربة هذا العصر؟ وكيف لشعر هذه حاله أن يكون صادقاً وحقيقياً؟

وكثيراً ما طال الكلام على الالتزام، فأساء فهمه البعض واستغلّه البعض الآخر. وهذا الموضوع قديم، غير أن جان بول سارتر كان أول من وضعه في الواجهة الأدبية وأعطاه بعداً جديداً مستمدّاً من النظرة الاشتراكية (الشيوعية) إلى الأدب والفن. وما من أحد ينكر الإلتزام بروح العصر ومشكلاته وهمومه، لكن الناظرين إليه بغير المنظار الاشتراكي يرفضون الالتزام والتوجيه وسلب الأدب أو الفنان حرية في الرؤيا والتعبير عنها. وهم يرون أن الأديب أو الفنان المبدع الأصيل ملتزم، بحكم إبداعه وأصالته، بهموم عصره ومشكلاته بدءاً بهموم قومه ومشكلاتهم. فهو لا يحتاج إلى من يقيّده باتّجاه معيّن مفروض، لئلاّ يسكت إن كان حرّاً كريماً، أو يقع في الزيف والتفاهة إن كان صغير النفس ضعيف الإيمان بنفسه وبفنّه أو أدبه. هذا مع العلم أن المبدع الأصيل لا يكون إلاّ حرّاً كريماً، كبير النفس عظيم الإيمان.

ولطالما أطلق دعاة الالتزام الموجّه المفروض مقولة “البرج العاجي” نقيضاً للإلتزام. وهي مقولة فارغة من أي معنى، في ضوء ما ذكرناه. وهو أن المبدع الأصيل ملتزم بطبيعته، وإلا كان غير مبدع وغير أصيل. وإنما الخلاف في الأمر يتناول النظرة إلى الالتزام: هل يكون مفروضاً أم غير مفروض؟ ولعلّ الداعين إلى الالتزام المفروض لا يثقون بالإنسان كإنسان، ناهيك بالإنسان كأديب أو كفنان. انه الموقف “الفوقي” الذي يربط عجلة التقدم والخير بمشيئة نخبة أقامت نفسها، بهذه الطريقة أو تلك، قيماً على حركة الحياة وسير التاريخ.

ومن المزالق التي تعرّض لها التفكير العربي، بعدوى بعض التيارات السائدة في زمننا، جعل الموقف “الفوقي” مقترناً بالموقف “الثوري”، بل معادلاً له: أنت “ثوري”، إذن أنت “فوقي”. وهذا ينطوي على الاعتقاد أن الجماعة، كجماعة، لا تعرف صالحها. وإنما الذي يعرفه، فهو سيدها أو مجموعة من أسيادها. وهكذا تصبح الجماعة قطيعاً من الماشية تتبع راعيها أو رعاتها بصمت واستسلام، والويل لمن يتردّد أو يضلّ. ومهما قيل عن حرّية النقد والحوار وضرورتها، يبقى هذا القول، والجماعة هذه حالها، مشروطاً بالخضوع إلى الرأي “الفوقي” المرسوم.

ومآسي مثل هذا التفكير كثيرة. يكفي أن أذكر منها إن “الثورة” التي تنطلق من ضمير الجماعة في سبيل تغيير الواقع نحو الأفضل، تصبح أسيرة ذاتها، وفريسة للأقوال والأفعال العابرة، وحليفة حقيقية للقوقعة والجمود.

وهكذا كانت حال الشعر.

(6)

وفي سنوات تجربتي في الشعر أيقنت أن الشعر أشرف ما تصوغه الكلمات، وان الشاعر لا يكون شيئاً إذا تخلّى عن دور الاستطلاع والتجديد. فهو الذي ينفذ بعين بصيرته وإلهامه وحدسه، قلباً وعقلاً، إلى ما وراء الظواهر الآنية العابرة ليكشف عن الحقائق الأزلية التي هي وحدها أساس كل تغيير نحو حياة أفضل – حياة تهيّء للمظلومين والمضطهدين والمسحوقين والمحتاجين أسباب الحرية والكرامة والأمان. فمتى يحسب أن الشعر كلام موزون مقفي، غايته “الهزّ” والطرب والاستمتاع الحسّي، يضل ضلالاً بعيداً. أو يحسب أن الشعر غرضه استثارة الهمم في الحروب، والغناء في الأفراح والعزاء في الأحزان (كما قال شوقي)، والتزمير وقت النصر أو النواح والعويل وقت الهزيمة، لا يعرف عن الشعر شيئاً.

ولعلّ هذا التقدير المتزايد للشعر هو الذي جعله في أيامنا قليلاً وعسيراً وغامضاً بعض الشيء غموض النبوءة. ونحن في العرب ما أجهلنا في الناس حين نكتب الشعر أو نتقبّله ثرثرة، وحماسة وتعبيراً مسجوعاً أجوف، وأداة لبث اللواعج الخاصة والخطرات العابرة والتجارب العادية المألوفة. نعم، وما أبعد شعراؤنا (وعلى رأسهم معظم الذين تعلّقوا بقافلة الحركة الشعرية الحديثة) حين يطيلون القصائد رغبة في الإطالة، تماماً شأن المطوّلات والمعلّقات، وحتى يكوّمون الصور والتشابيه والأفكار والأحاسيس، بعضها فوق بعض، على نحو يذكرنا بالقصيدة التقليدية التي يحتوي كل بيت منها على فكرة أو صورة بيانية لفكرة، مما يجعلها مجموعة قصائد في قصيدة واحدة.

وهكذا بقي الشعر العربي، رغم ظواهر التجديد السطحية عند معظم الشعراء، يرزح تحت رواسب القصيدة التقليدية، بل لعلّه سلبها بعض محاسنها وزاد هو في مساوئه.

فالقصيدة، في المفهوم المعاصر، بناء فني متكامل لحدث ذاتي في لحظة الرؤيا والاكتشاف. هذا الحدث قد يولد قصائد عديدة، لكنه في تلك اللحظة لا يولد إلا قصيدة واحدة تتناول أحد جوانبه وتعمل على تفسيره، وسبر غوره، واكتناه مدلوله في التجربة الإنسانية. والوسيلة إلى هذا كلّه اللغة. باللغة تصير القصيدة قصيدة، لا شيء آخر. ولكلّ قصيدة لغتها، أي صورها وتشابيهها وما إلى ذلك من خصائص الفن الشعري. وهي مسرفة في الاقتصاد، فلا تعطف صورة على صورة أو تشبيهاً على تشبيه أو فكرة على فكرة. وهي بذلك تتوخّى الضغط الذي يفجّر الكلمات تفجيراً يوسّع أبعاد المعنى، فلا يكون مألوفاً وعادياً ومبتذلاً. لذلك كان الشعر حياة اللغة، أي العامل على تجديدها بالحذف أو بالإضافة.

في ضوء هذا المفهوم، تكون معظم القصائد العربية، قديماً وحديثاً، مجموعة قصائد في قصيدة واحدة تنوء تحت عبء الثرثرة التي تمنع التفجر وتبقى الكلمات جسداً لا روح فيه. وإذا أُضفنا إلى ذلك كثرة السجع المنظوم افتعالاً للنغم، حشد النعوت والأوصاف ستراً للعرى العقلي والروحي، اتضّح لنا عمق النكبة التي نزلت بالشعر العربي في السنوات الأخيرة.

(7)

ونحن، ولا شك، في صراع مع واقعنا كعرب، وفي أزمة روحية أسوة بسائر البشر في زمننا الحاضر. والأزمة الروحية هي أساس الأزمات كلها. فحين تضعف الروح، أية قوة تبقى للجسد؟ وعبثاً صعودنا إلى الكواكب إذا كانت الأرض تنهار تحت أقدامنا. وحين يكون الإنسان نفسه – لا الخالق – هو الذي يهب حق الإنسان الأساسي في الحرية، فكيف لا يجوز له أن يسترد ما وهبه؟ وإذا كان حاكمك ربك، فإلى من تلجأ وتشتكي؟ وإذا الإنسان بقدرته على أن يصنع الفردوس على الأرض، فكيف لا يحلّل في هذا السبيل كل حرام؟ وكيف لا يظلم ويقتل؟ وكيف لا يحسب كل شيء، حتى الإنسان نفسه، وسيلة لتحقيق ذلك الرجاء الإلهي الذي استأثر به البشر؟

ونحن في صراعنا مع واقعنا كعرب، نجد أنفسنا معزولين لا معين لنا إلا المنافع المادية التي يطمع بها الآخرون. فالشراكة الروحية والعقلية – أي الشراكة في حضارة الإنسان – لا تربطنا بقوى عالمية تهب إلى نجدتنا بدافع الغيرة على قيم تعتبر زوالها خطراً على مصير الإنسان. هكذا كانت حالنا في الماضي، وهكذا هي حالنا اليوم: اعتماد في علاقتنا مع العالم على القوة وتبادل المنافع، جاهلين أن علاقة كهذه تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. وما من أحد ينكر فضل القوة وتبادل المنافع في العلاقات البشرية، فردياً وجماعياً. غير أن الاكتفاء بهما وحسبانهما السبيل الوحيد إلى الأمان والاطمئنان والشراكة الحقيقة في الفعل الحضاري ومنجزاته، ما هو إلا موقف غارق في العبث والبطلان.

وإذا كنا نصارع واقعنا لتغييره، فللشعر دوره الممتاز في مثل هذا الصراع. إنه المنارة التي تضيء مجاهل الطريق، شرط أن يكون الشاعر حرّاً ولو تعذّر وجود الأحرار. ذلك لأن الشاعر هو الضمير والوجدان، فإذا اختنق صوته الفردي قلّ على الجماعة السلام.