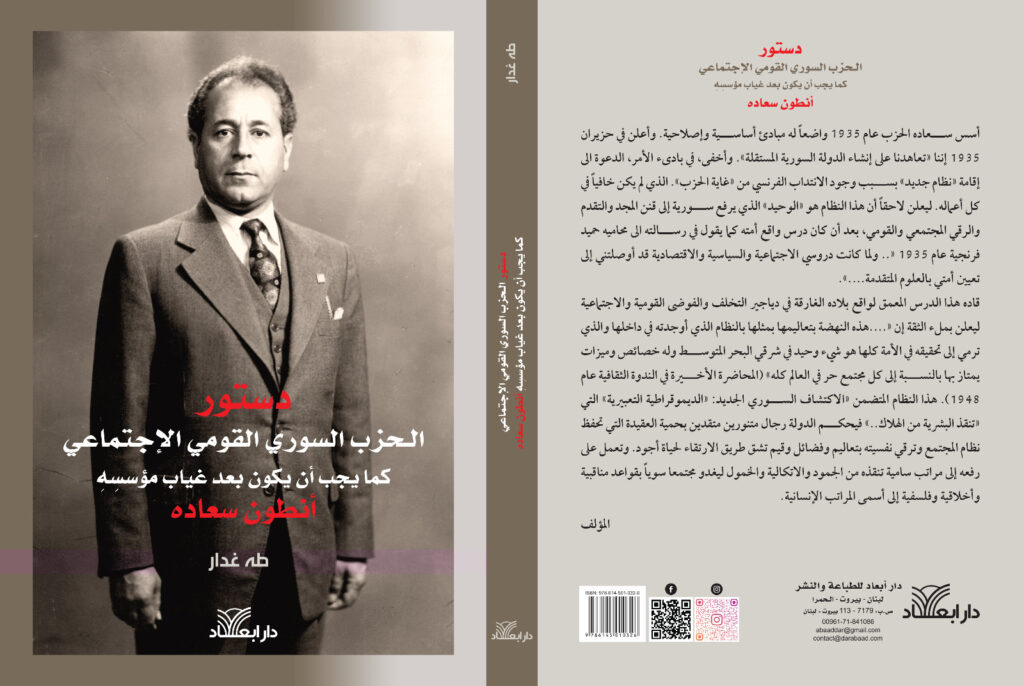

قراءة في كتاب “دستور الحزب السوري القومي الإجتماعي كما يجب أن يكون بعد غياب مؤسّسه أنطون سعاده”

محمود شريح

الأُستاذ طه غدّار في جديده دستور الحزب السوري القومي الإجتماعي كما يجب أن يكون بعد غياب مؤسّسه أنطون سعاده (عن دار أبعاد للطباعة والنّشر، 2025، رفعه إلى سعاده وزوجته وبناته بيسان ونينا ورها: تصميم وإخراج الكتاب: فيوليت مشعلاني، تصميم وإخراج الغلاف: عبلة خوري). رأى فيه أن سعاده عمل منذ يقظته القوميّة على لفت نظر السّوريين إلى ضرورة دراسة “نظام الحكومات الرّاقية الذي يختلف باختلاف الشّعوب والبلدان”، وطالبهم بضرورة “فهم الشّؤون الدوليّة الأوليّة التي لا غنى عنها لكلّ من يريد أن يعيش ويسير في النّور، لما لها من التأثير في حياة الشّعوب والأمم الاستقلاليّة” (نظام الحكومات، المجلّة، 1924/09/01)، كما كتب في الهدى 1936/02/17 منبّهاً الشعب إلى قيمة الحقوق في حياة الإنسان: “والحقوق هي أجمل ما تتمتّع به البشريّة المتمدّنة”.

على هذا النحو وضع سعاده المبادىء الأساسيّة التي تؤسّس لروابط اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة متينة، وهي دليل وافٍ على النضج الحقوقي لديه لتأمين الاستقلال والسيادة السورية. وأتبعها بوضع الدستور الذي ضمّنه المبادىء الأساسيّة والإصلاحيّة وكل ما تحتاجه سورية في الشأنين الدّستوري والقانوني، والذي يعبّر أرقى تعبير عن شخصيّة الأمّة وحقوقها وواجباتها واتّجاهها الجديد لإقامة حياة جديدة يضطلع بها كل الشّعب السوري بمسؤوليّاته القوميّة.

يعود بنا الأمين غدّار إلى بداية عصر اليقظة الثقافية مع بطرس البستاني والمرّاش والكواكبي والدكتور خليل سعاده وآخرين، إذ أدلى كل منهم بدلوه في الشأن الثقافي، وقدّموا أطروحات علميّة وفكريّة عالية المستوى، إلّا أنه يلحّ على أنّ مع سعاده كان انبثاق فجر النهضة القوميّة التي أيقظت النفسيّة السورية وجدّدت صفاتها الثقافية والتعميرية وقادتها في اتّجاه جديد وحياة جديدة. وهذا ما يلمّح إليه سعاده في خطابه المنهاجي (1935): “أصبحنا أمّة بعد أن كنّا قطعاناً بشريّة، وغدونا دولة تقوم على أربع دعائم: حريّة، واجب، نظام، قوّة”، إذ كان تأسيس الحزب عام 1932 بهدف انتشال سورية من “قبر التاريخ” حين باشر سعاده وضع اللبنات الأولى لمسألة الحقوق عامّة والحقوق القوميّة خاصّة، فصاغ أولى المواد الدستورية لتنظيم شؤون الحزب نظراً إلى أهمّية القوانين والشرائع التي تساهم في تقوية الروابط بين الشعب والنظام السياسي والاجتماعي، وتمتّن العلاقات بين أبناء الشعب الواحد، وتوجّه المواطنين توجيهاً وطنيّاً، ليغدو جسماً اجتماعياً واحداً يعمل بمفاهيم وطنية وأخلاقيّة ومناقبيّة واحدة، إذ كان سعاده قد خَبِرَ تماماً واقع شعبه عندما كان في البرازيل حيث شارك بتأسيس ثلاثة أحزاب وانسحب منها، كما انسحب من الحركة الماسونية إضافة لأمثولة حلّه الحزب عام 1932 عندما وجد اثنين من أعضائه الخمسة لم يتخلّيا عن واقعهما السياسي الفاسد، إضافة لمشاهداته فيما حصل في انتخابات العام 1937 في لبنان، ما أدّى إلى فصل عدد كبير من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالقرار الحزبي لشدّة تعلّقهم بماضيهم الإقطاعي والطائفي، وعدم وعيهم، رغم إرشادات الزعيم، لدور الانتخابات في حياة الدولة. وكان لمشاهداته في انتخابات عام 1947 في لبنان أيضاً الأثر السيىء حين رفض بعد المرشحين القوميين العمل بمضمون البيان الانتخابي الذي وضعه زعيم الحزب.

يرى الأستاذ غدّار أن هذا الموقف الشديد من قبل سعاده تجاه ما يجب أن يمتلكه الشعب (أعضاء الحزب) من مؤهّلات وكفاءات تربويّة سياسيّة تؤدّي الغاية المرجوة من التصويت “ليستكمل شروطه” فيكون المواطن حاصلاً على “تربية تنظر في مصلحة المجموع” فتكون “إرادة الحزب” إرادة الأمّة، نكون عندها قد اهتدينا إلى المرتجى القومي، ليعود الألق والمجد يرتسمان بجلاء ووضوح على وجوه السوريين وعلى المدى الجغرافي لسورية، وبالمقابل يرى أن الإدارة الحزبيّة بعد استشهاد سعاده عام 1949 تابعت التجاهل لهذا العمل البنائي والتربوي والسياسي، وما زال الأمر مستمراً لتاريخه. واستمرّ الأعضاء على ما هم عليه في هذه الشؤون كما كانوا قبل بزوغ فجر النهضة القوميّة الاجتماعيّة، فيشير إلى أن ذلك حال دون اندفاع الأعضاء لدرس هذا الفكر الدستوري الجديد. واستمرّ الحال على ما هو عليه في ظل إهمال الإدارات الحزبيّة وعدم تآلف الأعضاء مع فكرة الحزب – الدولة لتآلفهم العميق مع “جاهلية” العشيرة والقبيلة.

ويشير إلى أنّه قد شهدنا منذ عام 1969 (مؤتمر ملكارت) إمعاناً في إجراء عمليات انتخابيّة لمجلس قومي ومجلس أعلى ورئاسة حزب ولتاريخه لم يرشح عنها أيّة إشارة توحي بمؤهّلات سواء لدى المرشّحين أو لدى الأعضاء للمشاركة في هكذا عمليات انتخابيّة، ممّا يدلّ دلالة واضحة وأكيدة على أنّ الأعضاء لم يبلغوا “سنّ الرّشد” للمشاركة في هكذا عمليّة ولم يرتقوا ليكونوا حزباً غير اعتيادي كما شاء مؤسّسه، وسنداً لما جاء في الفصل 6 من نشوء الأمم: “إنّ المدينة السّورية ظلّت محافظة على الفرق بين السياسة والاجتماع واضحاً وهذا الفرق هو ما مكّن الدولة من اضطراد تقدّمها، مع بقاء الدولة شيئاً متميّزاً عن الشعب، مؤسسة لا يمكن أن تعرض لعبث الجمهور”.

يردّنا الأستاذ غدّار إلى ما يقول المحامي الأمين مصطفى عبد الساتر في مقالته المميّزة “الأساس التعاقدي لدى سعاده” في كتابه “شؤون قوميّة” الصادر عام 1990 حول مقدّمة الدستور والتعاقد تحديداً: “هذه المقدّمة تشكّل الأساس الحقوقي للعقد الذي قامت عليه المؤسّسة، مؤسّسة الحزب السوري القومي الاجتماعي”. وهي مثلها، مثل كل المقدّمات في العقود القانونيّة كلّها، تشكّل الجزء الرئيسي الذي لا يتجزّأ من العقد، وتُفسّر جميع أحكامه على ضوئها. “… فإذا أقدمت القيادة على تبديل أو تغيير في محتويات العقد تجعل الفريق الآخر، أي الأعضاء، ليس في حِلِّ فقط من التزاماته تجاه القيادة، بل أيضاً في موقف يحقّ له دعوة القيادة إلى الالتزام بأحكام العقد وإلى محاسبتها عن كلّ إخلال فيها ومطالبتها بالعطل والضّرر عن ذلك“، ويرى أن هذا ما يكرّره المفكّر القومي الاجتماعي هنري حاماتي في كتابه تجربة ناقصة الصادر عام 1999: “وما كان التعاقد ليعني شيئاً هامّاً بذاته لو أنّ التعاقد الذي تأسّس الحزب به ذو موضوع بسيط. غير أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي هو الحزب الوحيد في العالم الذي تأسّس بالتعاقد، وما كانت هذه الفرادة التاريخية لتعني شيئاً هامّاً لو أنّ الغرض منها كان تأمين سلطة زعيم الحزب ومؤسِسِه، وتعزيز وجوده على رأس الحزب مدى حياته، كما نصّت مقدّمة الدّستور”. فلم يكن غرض سعاده من تأسيس الحزب بالتعاقد ضمان سلامة زعامته مدى حياته، بل ما كان سعاده يحتاج إلى التعاقد لضمان سلامة سلطاته على رأس الحزب، فهو الرجل الأقوى والأعلم والأنبغ والأعظم والأشجع والأنزه والأشرف، ليس بين رجال الحزب فقط، بل بين الناس جميعاً.

رسالة الأمين غدّار واضحة: العودة إلى دستور الحزب القومي كما شرّعه زعيمه منذ إطلاق حزبه عام 1932، فالإحتكام إليه أساس قيام الدولة السورية المستقلّة.