“قناديل البحر”: قنديل الميناء جان توما

نيفرت الدالاتي غريغوار

باريس- ١٩ آب ٢٠١٩

قرأت كتابك، “قناديل البحر”، ( تعاونية النور الارثوذكسية الطباعة والنشر، بيروت، ٢٠٠٧) ، وكالعادة، كلّما قرأت كتاباتك، ترحّلني الى عالم أحلام الماضي الجميل، كالطير الذي يغرق ويضيع بين ضباب الطرقات العتيقة، والزواريب التي تختبىء بين جدرانها حكايات الأيام. أتأرجح بين كلماتك كالأمواج، موجة تعلو لتنتشل الواقع، وأخرى تتكسر وتغرق في الخيال.

تعابيرك الشاعريّة الرائعة، الغافية في كلّ جملة، والمتداخلة بنفحة عاطفيّة، تؤثرني، فهي تدخل القلوب كرائحة الحبق.

هذه القصة التي تحمل الكثير من اللوحات الشاعريّة، ليست إلّا رحلة في أبعاد الزّمن، حيث يتعانق الأدب مع التاريخ، والخيال مع الواقع، على ضوء” قناديل البحر” التي أتت لتضيء “وجوه بحرية” أخرى، مخبأة في عباءة الماضي البعيد القريب، وكمرآة تعكس وجهًا آخر من صفحات “الميناء” من زمن لا ينفصل عن “يوميات مدينة”. فتناغمت الموضوعيّة مع الخيال لتنير صفحات الأيام الضّائعة في غيبوبة عتمة الماضي، وتخرجها من سراديب السنين الممحية.

“د. توما”، هذه القصة العاطفيّة التاريخيّة، ليست قصة وجه واحد من مدينتك فقط، بل هي قصة وجوه لبنانيّة وعربيّة عديدة، عانت وتعاني نفس مشاكل الأزمنة السوداء، فقررت الرّحيل عن وطنها الذي لم يعد يشبهها، ولم تعد الأصوات أصوات ماضيها، وكأنها تعيش غربتين: غربة الرّحيل وغربة الوطن.

يراعك مركب يجوب بحر ماضي مدينتك، يجذف ليخرج كنوز حكايات الزّمن البعيد، لتتحوّل إلى فراشات تطير من “وجوه بَحْرية” إلى “يوميات مدينة” لتضيئها “قناديل البحر”.

لقد أبحر قلمك إلى ذاكرة الزّمن النّاعسة، اخترق غيوم الماضي، سرق الوجوه الضّائعة في أبعاد الأيام، انتشل من تاريخ مدينتك صفحات غارقة في ضباب المسافات، وتسلّل إلى التاريخ ليغفو على صفحات أدبك، يخلع ثوب الليل عن الحكايات النائمة، مرتديا غلالة من العاطفة والخيال.

انت يا شاعر الميناء، يا باحثًا عن الحكايات المختبئة في عتمة الزواريب القديمة والحارات المنسية، كلّ اهتماماتك في كتاباتك، تصبّ في مجرى واحد، ألا وهو تدوين كلّ شاردة وواردة عن مدينتك “الميناء”، وكأنك تريد تشريح ماضيها، وأن تكون شاهدًا على كلّ تفاصيل عجلة الزّمن فيها، خشية أن يمحو ليل الزمن نهار الماضي، ويضيع في عتمة سراديب النسيان.

انت “د. توما” طرقت الأبواب القديمة لحبيبتك، التي تعشق، “الميناء”. لتخرج الحكايات الموجوعة، الغافية في حضن ذاكرة أيامها. وفي سردك معاناة وجه، وبالتالي “وجوه بَحْرية” في هذه الحقبة من تاريخ المدينة، في ظل “الانتداب الفرنسي”، أضفيت عليها صبغة شعريّة رائعة في كلّ جملة كتبتها، لتخفّف من وطأة التاريخ الجاف، ولتصبح بمتناول شريحة واسعة من القراء، فجاءت “قناديل البحر” متداخلة مع “يوميات مدينة”، “ووجوه بَحْرية” لتدخل قلوبنا كنسيم المساء، ينشر عبيره حتى في أبعاد المكان، ويطير عبر المسافات، إلى أقاصي العالم.

ما همّ إن كانت شخصيات هذه الصفحات لها علاقة بالواقع أم لا، فأنت أضفيت عليها نزعة انسانيّة عاطفيّة، منبعثة من نزعتك الذاتيّة المبدعة، بحيث جعلتنا نعيشها وكأنّها فعلّا من صلب الواقع.

أنتّ كعادتك، عندما تكتب تنسى نفسك، تغرق في الحكايات، تضيع في زواريبها، وتدخلنا معك في عالم أدبك فنتوه في أبعاده ونصبح جزءًا منه.

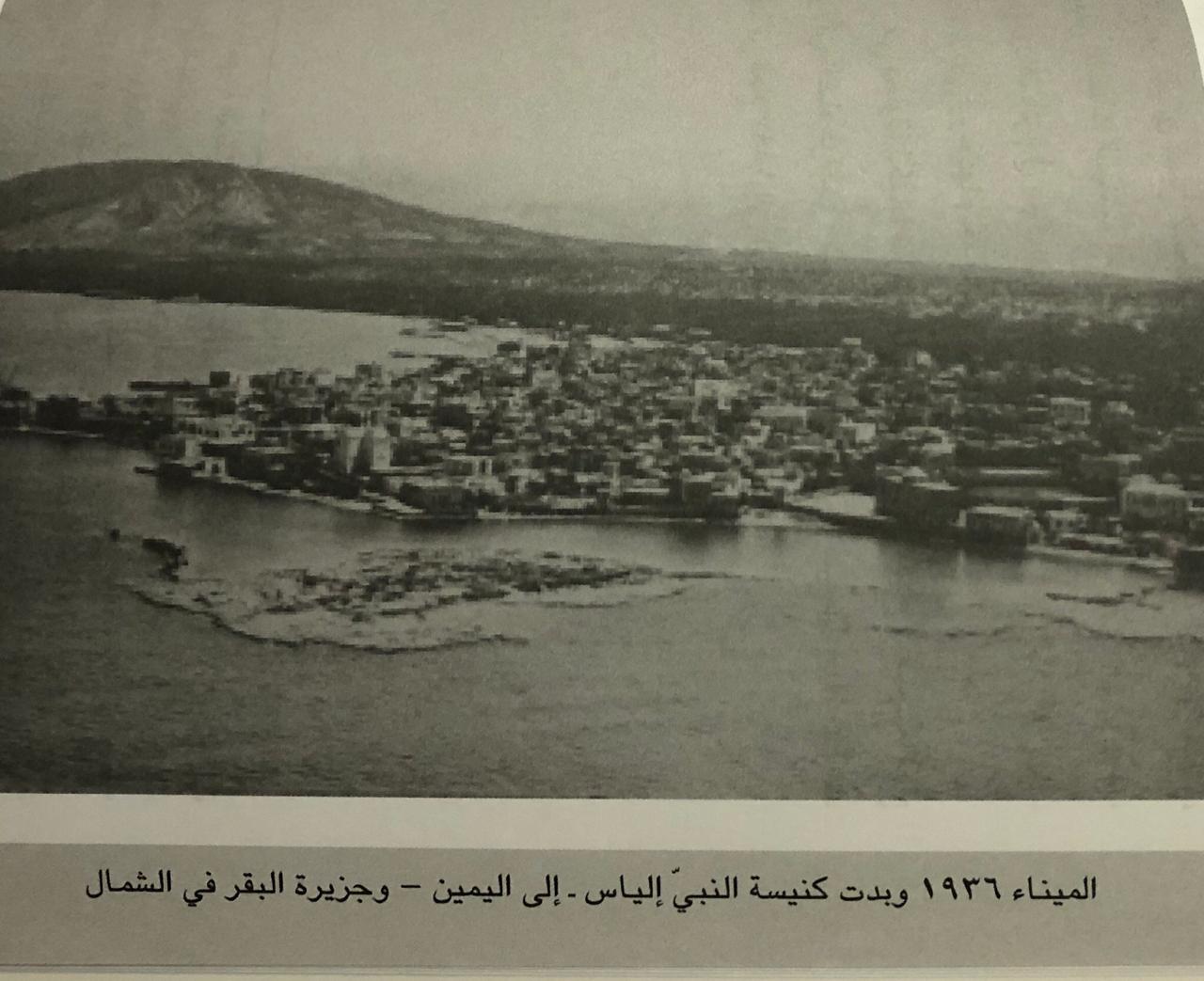

“قناديل البحر” عبارة عن قصة مختصرة لتاريخ الميناء في الفترة الممتدة من (1897-1932). في وضع تاريخي سياسي معيّن “الانتداب الفرنسوي”، تظهر تفاعل أهلها مع هذا الوضع وتأثيره على أحوالهم المعيشيّة، الأقتصاديّة، والنفسيّة. هي عودة إلى الماضي كمرجع للخيال، بحيث جاءت العلاقة وثيقة بين الأدب والتاريخ، برؤية شاعريّة مبطنة بفنّ انتقاء التعابير العاطفيّة من غلالة خيالك المرهف.

هذا التداخل العاطفي/التاريخي، تميّز بأسلوب انساني شاعري، مليء بالحنين، وقد نفضت الغبار عن الماضي المسافر في مراكب النسيان،. فأتت القصة كمرآة تحكي معاناة أهل هذه المدينة من قمع “السلطة الفرنسوية” والتعبير عن رفضها لها، وحتى تمرد بعضهم عليها، لتعلّقهم بمدينتهم، بأرضهم، وبوطنهم.

تبدأ القصة بهرب أحد ابناء الميناء “نجيب” من قمع السلطة الفرنسيّة، وفي هروبه هذا، كان في كلّ خطوة يخطوها، يستدعي من ذاكرته كلّ الأشخاص والأماكن التي عايشها وعايشته، اسمًا بعد اسم، زاروبًا بعد زاروب، مستعينًا بتفاصيل جغرافيّة الميناء كمَعالم ترشده في كلّ خطوة يقوم بها. وكلّما كان في حالة خوف وقلق، تقفز إلى ذاكرته صور الماضي، فيستدعي أمه، أحباءه وأصدقاءه، وكأنّ هذه الشخصيات تشبه بترابطها وتلاحمها، شبكة صيادي الميناء، بحيث إنّ الكلّ يعرف الكلّ ويتساعدون كأنّهم شخص واحد.

هذه الذّاكرة عنده، التي تغفو فيها الذكريات والحنين إلى أحبائه، كانت تشكّل له عامل دفاع يهدّىء من قلقه، يبدّد خوفه، ويخفّف من حدّة الحنين التي كان يخشى ان تعذّبه بعد الرّحيل.

وكأنّ ذكريات الطفولة عنده، كانت تأبى أن تغفو، أو أن تندثر، لكنها لم تثنه عن دافعه في التمرّد على الوضع ورفضه، والأمل بتغييره، فتشبّث بالماضي الجميل، وبالأماكن الّتي يعرفها منذ نشأته، لتكون حافزًا له لأخذ القرار بالرّحيل احتراما لكرامته وكرامة مدينته.

قرر “نجيب” الرّحيل عندما شعر أنه غريب في مدينته الّتي لم تعد تعرفه، وبعد أن تحوّلت الحارات والزواريب إلى عيون تراقبه، وأصبحت الحكايات تشبه الرّحيل، فحمل حقائب حزنه وألمه، وغاب في مركب المسافات، تؤرجحه أهواء الريح. رحل وتأبّط الصمت رفيق آلامه، ورزمة من ذكريات تعذّبه في غربته، وتغرقه في الشّعور بالذّنب للتخلي قسرًا عن وجوه أضاعها خلف البحار.

رحل واصطحب معه طفولته وذكرياته، وترك أحباءه خلف شاطىء الانتظار. وبعد أن انطفأت قناديل مدينته، وأصبحت عمياء خلف أمواج الرّحيل الّتي تحوّلت إلى عبرات تجرفه عن عيون الأحباء، ضاعت الزواريب خلفها، وتكسّرت حكايات مدينته مع ضجيج الأمواج، وعين القمر الشاحبة تسامره في رحلة الغربة.

“وكان مجذافا المركب الصغير يوقّعان اسميهما على صفحة المياه، فيما كان القمر يحتجب وراء غيومه خجلا”. “تكرّ الموجات الآتية من البعيد تلاعب الزّورق المتوغّل كالسكين في خاصرة الليل.”

لوحتك الشاعرية هذه، لرحلته في الليل مع القمر، كأنها تتجسد بروائع لوحات الرسام العالمي عن البحر في الليل.Ivan Aivazovsky الروسي.

كان “نجيب” يتخبّط بصراع بين العقل والعاطفة، بين الهروب من الواقع القمعي المؤلم، ورفضه له، لأيمانه بالحرّية والاستقلال، وبين الشّعور بالذّنب لتركه مدينته ومحيطه اللذان يشكّلان له معالم هويته الذاتيّة، والاتزان النفسي. إلا أنّه وقبل أي شيء كان يبحث عن معنى لوجوده، فكان في الرحيل.

“فإمّا أن ترافق حركة الزمن وإمّا أن تصير كالموج متكسّرا في مكان ما”

رفض نجيب هذا الواقع، وأصبحت حاله تشبه الى حد ما، حال “الانسان المتمرّد” في رواية الفيلسوف الفرنسي “البير كامو” “الانسان المتمرّد الذي يقول “لا” لأنّه لم يعد يقبل أن يكون مهانًا”.

وبعد الرحيل الى قبرص، الّتي عمل المستحيل ليصل اليها، لم يتحمّل الغربة، فبدأ الشعور بالذّنب يعذبه ، وأخذ الحنين يزحف إلى قلبه جارفًا معه صور كلّ من/ وما كان يعطي معنى لانتمائه ولوجوده: أمّه، أصدقائه، حبيبته الّتي تنتظره، وذكريات طفولته في زواريب حاراته القديمة.

كم تأثر بهديّة امه، “كنزة الصّوف” التي أرسلتها له إلى قبرص مع صديق له. ” تلمّس نجيب كنزة أمّه فأحسّ، لأوّل مرّة، برطوبة، ظنّها من ماء المطر، لكنها كانت دمع امه المختبىء في خيوط الصّوف، فدبّ الحنين في قلبه إلى مرمى طفولته وإلى ميادين الصبا”.

لم تكن هذه الخيطان مجرد خيطان، بل كانت تمثل كنزة من حنين، رابطًا عاطفيًّا، وصلة الوصل بين الأم وأبنها، محبوكة برزمة من حكايات وذكريات. ومن منّا في الغربة لم يستلم من أمّه “كنزة صوف” أو أكلة أو حتى رغيف خبز، أضحكنا وأخجلنا وقتها أمام الآخرين، إنما اليوم، مع تكسّر السّنوات، وانحدار العمر في نزلة الطريق، نبكي هذا الرّابط العاطفي لأهميته الّتي تضاهي هدايا العالم كله.

بدأ هذا الحنين إلى الوطن (النوستالجي) يعذّبه، ليس فقط فيما يتعلّق بمن يحبه، بل أتى ممزوجًا بالألم، بالقلق، وبالخوف من قمع الانتداب. وهو كان يعيش أيامه في البعد عن أحبابه، اشتياقا وغيابا تغرقه في فراغ الانتماء والهويّة. وأدرك أنّ الاغتراب لا يساوي دمعة من عين أمّه. لكنّ حنينه هذا، كان في صراع مع كرامته كإنسان يرفض الخضوع للمتسلّط، والعمل معه كما فعل بعض أصدقائه مرغمين. فشعر وكأنّه تائه في مكان فارغ لا زمان فيه ولا هويّة.

إنّ كلّ هذه الصّراعات جعلت غربته غربتين، وألمًا يضاف على آلام الحنين الى الوطن.

انت دكتور “توما” كما يقال: (ضربت على الوتر الحساس). قصتك هذه تصلح لكلّ مكان وزمان. ونحن اليوم نعيش قصة “نجيب وأم نجيب” فما أصاب العالم العربي في السابق يصيبه اليوم من جديد، من تقهقر، خراب، هجرة وتهجير. ما زلنا نعاني منه. لن أدخل في السياسة، لكن، لولا سياسة الزّمن القبيح هذه، لما رحّلت هذه البلدان نجيب” وأمثاله.

إنّ جزءًا في كل واحد منا من قصة “نجيب”. فحاله لا تبعد عن حال كلّ من بقي مرغمًا في وطنه، أو هرب وهاجر، وهجّر، وابتعد عن وطنه، بصرف النظر عن سبب أو مسبّب الرحيل والترحيل، وأغلبنا في المهجر، يعيش كلّ يوم هذا الحنين الى الوطن، بالتأسف على الماضي، مع رفض الواقع، واليأس من المستقبل. عندما قرأت “قناديل البحر”، ازداد ألم حنيني إلى وطني، وحزني بانتهاء العمر بالمهجر، فمهما اندمجنا في البلد الذي استقبلنا، ومهما كان جميلًا، متحضرًا، ويحترم كرامة الانسان وحريته، فالأبواب القديمة الغافية في زواريب الحارات العتيقة، وحكايات الماضي المزروعة على أرصفة الزّمن في وطننا، ورائحة بحره وأرضه، تضاهي جمال العالم كله.

نحن نعيش في الغربة، هذا الزمن الضائع، الذي لم يعد إلّا غيمة في سراديب ذاكرتنا، بعيدين عن وجوه أحبتنا الضّائعة، وهويتنا المشرذمة بين الحنين إلى الوطن ورفض العودة إلى هاوية الزّمن الأسود. نتأرجح بين دمعة وحسرة، كبطل قصتك الذي تساءل:”ما هذه القضية التي يموت فيها المرء بعيدًا عن أحبته؟”

“وقرر في النهاية العودة إلى وطنه بعد أكثر من ثلاث سنوات، ووافق على العمل الجديد الذي فرضه عليه الكوميسير لمعرفته باللغة اليونانية، متسائلًا إذا كان قبوله قد يكون الخطوة الأولى في مسيرة مختلفة عما يؤمن به من أفكار”.

“نجيب” عاد الى وطنه رغم تردّده وعدم ثقته بالمستعمر.”لأنّ العمل المطروح مفيد لأبناء جلدته”.

لكن، كم من نجيب سيبقى ضائعًا فوق غيوم المجهول، يتخبّط بين واقع مجنون، مرفوض، مستقبل مبهم، وماض لن يعود إلا بذاكرته، إلى ان يصحو الوطن وأهله من غيبوبة الظّلام.

ربما يعود من رحل، لكن! بعد ان يهاجر الوطن، وتفرغ الديار من وجوه أحبته، تموت السنوات في حياته، وترسم في شوارع بلاده خطوات يجهلها. فلمن سيعود بعدها، إذا لم يعد عنده لا عنوان ولا هوية.

هذه القصة حزينة مؤلمة، تغرق بالصّور الشاعريّة الرومانسيّة. وكأنّ التّاريخ يعيد ذاته، بحيث إنّها جاءت لتذكرنا بالواقع الأليم الذي يعيشه لبنان اليوم. ما همّ إن كان محتلًا، منتدبًا، مسيطرًا عليه، أم فاسدًا، أو “…..” فليعطه كلّ منّا التعبير الذي يريد. لكنّ هذا الواقع الحالي، كم من “نجيب” هجّر، وكم من أم “نجيب” أبكى، كم شرذم من اللبنانيين في أقاصي العالم كلّه رغمًا عنهم.

“د. توما”، لقد نقلت هذا الواقع التاريخي عبر مجال أدبي شاعري رائع، وأظهرت الأهمية التي تدور حول معنى وجود الإنسان، الصّراع النفسي من أجل إنقاذ الكرامة، الارتباط العاطفي ومعاناة الغربة. وكأنك واحد من شعراء المهجر، فكلّ تعابيرك تدفع للحنين إلى الوطن، بحيث أتت في كلّ القصة مغلّفة بعاطفة عفويّة جعلتنا نتماهى مع أشخاصها، وكأنّها قصة كلّ واحد منّا.

لقد عبّرت عن كلّ ما ورد في هذه القصة، بأسلوب عذب، عفوي. وهنا تكمن قوة أدبك، وهذا ما أحبّه في كتاباتك، الّتي تأتي هادئة كزقزقة العصافير عند هدوء المساء، وقد أضفت عليها جمالا على جمال، كالشّلال الذي لا ينضب شعرًا وحنينًا، وكأنك تحكي عن أحاسيسك وعواطفك الذاتيّة.

كلّ كتاباتك الّتي قرأتها لك تشبهك وتتحدّث عنك، وكأنّك صفحة من صفحات مدينتك. فهي آتية من الزّمن الضائع، وكأنّ كلّ ماضي مدينتك ساكن في قلبك وفي كلّ كيانك.

أتمنى أن تتحوّل ” قناديل البحر” هذه، إلى قناديل وطنيّة تنير عقول الظّلام في زمن العتمة، لتعود مراكب المهاجرين للمشاركة في يوميات وطن مثل “يوميات مدينتك”

سأنهي كتابتي بما انهيت به قصتك: ” لا تطل الغياب يا بني”. هي غربة مؤقتة، وسأبقى ليعود الوطن”. (Ultram)

لم يبق عليك دكتور “توما” إلّا اظهار “الوجه البحري لجان توما” ، فأنت ايضًا وجه من “وجوه بَحْرية” بعد أن نبشت وجوه مدينتك، يومياتها، وتاريخها، لم يعد عندنا إلّا أن نتعرّف على قنديل الميناء، هذا الكاتب، الأديب، الذي أنار مدينته وأبدع بالتنقيب عنها وعن أهلها، نسي نفسه في زواريبها، وخلف أبوابها العتيقة. فلا تنتظر أن يأتي من يدقّ ابوابك كما دقيت أنت أبواب الماضي في مدينتك، فنحن في زمن ليس هناك من يسأل عمن خلف الأبواب. وأنت تلمّ جيدًا بالتنقيب عن الكنوز الدفينة، وإظهارها بغلالة شعريّة شفّافة رائعة. فنحن بانتظار “يوميّات جان توما”.