طرابلس الشام، بلغة الوثائق، صورةً ودوراً إقليمياً، من حِقبة العزّ إلى حقبة الفاقة، في ظل الحكم العثماني*

د. مصطفى الحلوة

مدخل: في خلفيات الطفرة التي تشهدها الدراسات العثمانية!

إن التطوّر الذي تشهده تركيا الحديثة، في مختلف الميادين، لا سيما في الميدان الاقتصادي جعلها في عِداد الدول العشرين الكبرى في العالم، إلى دور جيو-سياسي، كرّسها لاعباً أساسياً في الإقليم. هذان الموقع والدور خلّفا انعكاسات في المجال الفكري، فكان استدعاءٌ للتاريخ العثماني الطاعن في الزمن، على إيقاع تحولات بنيوية تعبُرُ بالبلاد تدريجياً من العلمانية الأتاتوركية إلى الإسلاموية، مع حزب العدالة والتنمية الذي يُحكم قبضته على الحكم، منذ سبع عشرة سنة مُتتالية.

هكذا كانت طفرةٌ، في مجال الدراسات العثمانية، تستند إلى الأرشيف العثماني الضخم الذي يُوفِّر كنزاً، على قدر كبير من الأهمية، إذْ يُصنّفُ كثالث أكبر أرشيف في العالم، ضامّاً زهاء مائة وخمسين مليون وثيقة. وبذا يختزن ذاكرة السلطنة العثمانية، منذ قيامها مطلع القرن الرابع عشر وحتى سقوطها، غداة الحرب العالمية الأولى.

تأسيساً على ما تقدّم، كان للحقبة العثمانية في بلاد الشام أن تحظى باهتمام الباحثين، فانبثقت جمعيات وأطر، وكانت أبحاث تُعنى بالمرحلة التاريخية التي سيطرت فيها السلطنة العثمانية على تلك البلاد، سحابة أربعة قرون (1516- 1918م).

ولقد اتسمت غالبية الدراسات العثمانية لبلاد الشام بمجانبة الحقيقة الموضوعية، ذلك أن أصحابها كانوا يصدرون في رؤاهم عن هوىً، أو عن موقف إيديولوجي، محكومٍ بمسبقات (Préjugés)، على طرفي نقيض.

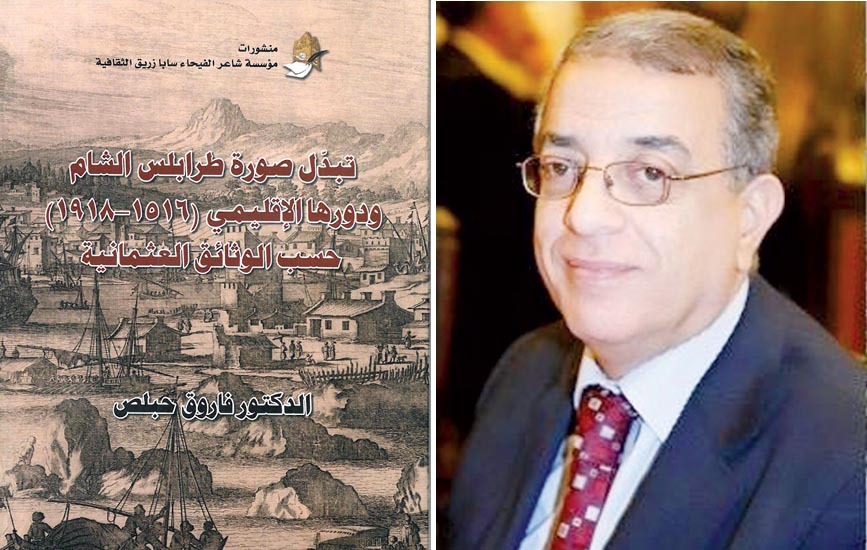

في خضم ذلك الدفق من الدراسات العثمانية، تأتي دراسة الباحث د. فاروق حبلص، لتُقارب صورة طرابلس الشام ودورها الإقليمي، على مدى أربعة قرون، بالاستناد إلى الوثائق العثمانية ومصادر شتى.

في الكتاب: موضوعاً وإشكاليةً وفرضيات:

إلى المقدمة والخاتمة، ولأسباب منهجية، وبهدف تبيُّن المسار الذي سلكته طرابلس، خلال الحقبة العثمانية، وما اتَّسم به هذا المسار، سياسياً واقتصادياً وإدارياً، فقد توزّعَتْ مادة الكتاب على ثلاثة فصول، أولها مرحلة الازدهار (1516- 1700م)، ثانيها بدايات التقهقر (1700-1840م)، وثالثها، إلغاء ولاية طرابلس (1840-1918م)، وهي فترة إشكالية، تميّزت بالتذبذب، إذْ ترجحت هذه الولاية بين إلغاء وعدم إلغاء، وذلك خلال ثمانٍ وسبعين سنة، فكانت “لا معلّقة ولا مُطلّقة” بحسب التعبير الشعبي!

.. هو كتابٌ من مائة وخمسين صفحة، بما في ذلك خرائط ووثائق عثمانية مُتعددة وفهارس ، ينأى بالقارئ عن ملل المطوّلات البحثية، يترسَّم فيه واضعُهُ خُطى طلبة الدراسات العليا، فيلتزم خريطة طريق، واجبة الاتباع، لدى الباحثين الجادين.

هكذا وضعنا الباحث استهلالاً بإزاء موضوع دراسته، المتمثِّل في “تتبُّع الوظيفة الإدارية التي أُعطيت لطرابلس، بموجب مختلف التقسيمات الإدارية في بلاد الشام، بين عامي 1516 و1918 للميلاد، وتبيان وضعها السياسي في الساحل السوري” (المقدمة، ص ص : 7-8).

هذه المهمة تأخذنا إلى جدل السياسي/الإداري، طرداً وعكساً، بمعنى أن حضور طرابلس السياسي – والاقتصادي استطراداً- كان يتحدد عَبْرَ موقعها الإداري، في إطار التقسيمات الإدارية العثمانية لبلاد الشام. وهي تقسيمات شهدت تبدّلات مُتعددة، أماط الباحث عنها اللثام، من خلال استعراض زمني تعاقبي.

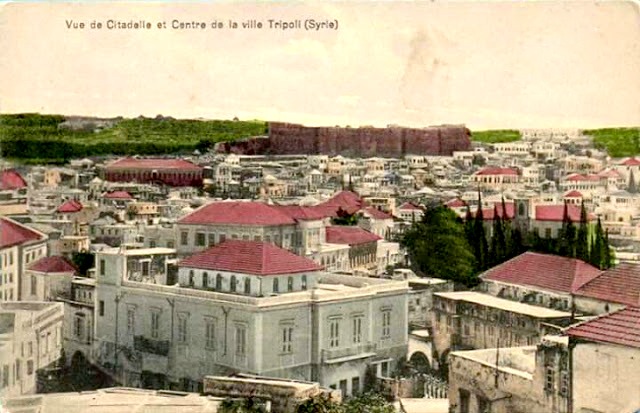

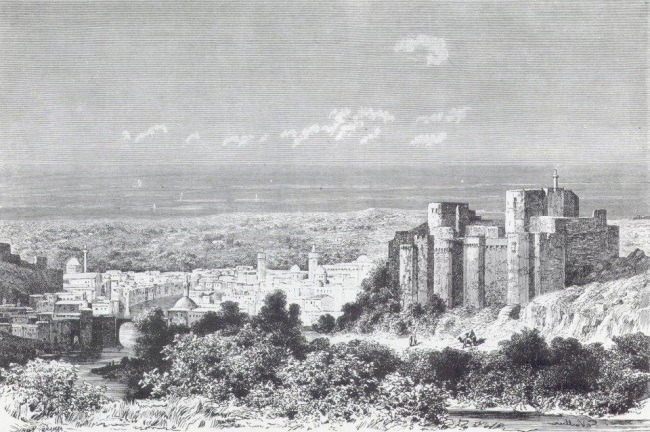

ولعل دور طرابلس السياسي والاقتصادي يتجسّد في تلك المعادلة، ومآلها: طرابلس هي مرفأها (أو ميناؤها) بقدرٍ كبير. فهو شريانها الدافق الذي يمدّها بأسباب الحياة ويُحدِّد الكثير من معالم صورتها وموقعها.

ولا غرابة في ذلك، فهي مدينةٌ، شكِّل البحر مُتنفّسها، في حين من الدهر، موفِّراً لها إطلالة واسعة على العالم، ولا سيما على المستوى التجاري والاقتصادي.

ولا ريب أن دور مرفأها لم يُقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تعدّى -حسبما نرى- إلى الجانب العسكري، إذْ غدا- وغدت معه طرابلس- جزءاً من الاستراتيجية العسكرية، منذ الفتح العربي الإسلامي، وصولاً إلى الحقبة العثمانية.

… وإذْ نعودُ إلى المربع الأول، فإن الباحث د. حبلص يضع بين أيدينا إشكالية بحثه،وخلاصتها: انتقال طرابلس من نمو اقتصادي مُتصاعد إلى تدهور اقتصادي سريع ومُريع، مما أدّى إلى تحولها من مدينة ذات نفوذ إداري وسياسي لافت، في محيطها الإقليمي إلى مدينة ثانوية، تسيرُ وفقاً لما ترسمهُ لها دمشق أو عكا أو بيروت” (المقدمة، ص 9).

في محاصرة لهذه الإشكالية، من جوانبها كافة، يطرح د. حبلص خمس فرضيات، أولاها فرضية أساسية محورية، هي بمنزلة الفرضية- الأم، تُجيب بقدرٍ كبير عن إشكالية البحث، وهي الآتية:” هل صنعت طرابلس دورها السياسي جرّاء نموّها الاقتصادي أم العكس صحيح؟”.

أما عن سائر الفرضيات، فهي وإن كانت أقلّ شأناًُ، تصبُّ في خدمة الفرضية- الأم. وقد صاغها الباحث في إطار أسئلة ذات سمة سياسية/ اقتصادية، سواءٌ لجهة التساؤل حول جعل طرابلس مركز ولاية لحاجة العثمانيين إليها في القضاء على التمرّد الدرزي في سنجق صيدا- بيروت/ وهل شكّلت استكانةُ الجبل اللبناني، أيام الشهابيين، بداية فتور الاهتمام العثماني بولاية طرابلس/ وهل كان لتمدّد الإمارة الشهابية في مقاطعاتها الجنوبية وتحالف محمد علي باشا، والي مصر، مع الشهابيين أثر في تحويل تجارة مصر إلى ميناء بيروت بدلاً من طرابلس، مما شكّل عاملاً في إضعاف مرفأ طرابلس، وبالتالي موقع المدينة الإداري والسياسي؟/ وأخيراً، هل كان إلغاء الإمارة الشهابية واستكانة جبل لبنان وبعض المناطق الأخرى سبباً في إلغاء ولاية طرابلس، أم أن هذا الإلغاء يندرج في حركة التنظيمات وتبدّل السياسة العثمانية في بلاد الشام؟

كيفما أعملنا النظر في هذه الفرضيات، وقلبناها على وجوه مختلفة، فهي تردّنا إلى ما سبق التوقف عنده بداءةً، أي إلى جدل الإداري/ السياسي/ الاقتصادي، بما هي عواملُ مُشغِّلة، خلّفت منعكساتها في رجحان دور لطرابلس على دور آخر، وعلى مدى القرون الأربعة التي خضعت فيها للسلطنة العثمانية.

في الكتاب، منهجاً وآليات بحث:

من خلال عُنوان الدراسة، يُعلنُ الباحث جهاراً، عمّا سوف يتوسَّل من عُدّة شغلٍ- إذا جاز القول- فإذا هي الوثائق العثمانية. هكذا شكّلت هذه الوثائق، العربية والمعرّبة، وبمختلف ألوانها، مرتكزه الأساسي في مقاربة موضوعه. وقد انضوى إلى هذه الوثائق سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس بين عامي 1666 و 1888م – أي سحابة مائتين واثنتين وعشرين سنة، والأحكام السلطانية العائدة لبلاد الشام، المسجّلة في دفاتر المهمة العثمانية (أموري مهمة دفتري)، ودفاتر الطابو، وسجلات المحكمة الشرعية في صيدا، وسالنامات الولايات التي تبعها لواء طرابلس (وهي ولاية صيدا وولاية سورية وولاية بيروت).

هذه الوثائق، بهذا الحجم والاتساع، شكّلت المصدر الأساس لمصادره، ولينضاف إليها مصدرٌ ثانٍ، يرتكز على وثائق القناصل الفرنسيين، في طرابلس وبيروت وصيدا، ذلك أنهم كانوا يرفعون تقارير عن سير الحركة التجارية في المدينة ونشاطات أولئك القناصل وتجار الدول الأوروبية فيها.

أما عن المصدر الثالث، فيندرج تحته مخطوطان، أولهما للكاتب نوفل نوفل، وثانيهما لحكمت شريف، وهما- كما يصفهما الباحث- من أبناء المدينة القريبين من المرحلة ، موضوع الدراسة.

في تقويم للوثائق العثمانية التي توسّلها الباحث، فهي تُشكِّل مصدراً يمكنُ الركون إليه من منطلق أنها لم تدوّن ليتمَّ وضعُها بين أيدي المؤرخين وسائر الباحثين، ذلك أن هدفها الأساسي تحديد العلاقة بين السلطة العثمانية وولاتها والقيمين على الأمور الإدارية والسياسية والعسكرية في بلاد الشام. ناهيك عن أنه لم يكن للمؤرخين فيها يد، مما يُعزِّز، إلى حد كبير، من صُدقية المعطيات التي تضمّها.

وعلى رُغم هذه الميزة، يعمد الباحث إلى قطع الطريق على بعض المشككين في ما تقدِّم الوثائق من معطيات غير دقيقة، فيُبدي بعضاً من تحفّظ، ولكنه يرى بالمقابل أنها تبقى المصدر الذي يُوفّر المعطيات الأكثر قُرباً إلى الواقع التاريخي. إضافة إلى أنها أكثر وثوقاً من كتابات الرحالة الذين قصدوا هذه البلاد، وكذا كُتّاب الحوليات.

هكذا، والحال هذه، تبقى هذه الوثائق العثمانية أحد المصادر التي لا غنى عنها للتعرّف على ماضي المدينة العثماني، بجوانبه السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وبما توفر من معطيات مُفيدة عن أسباب ضعف ولاية طرابلس، وصولاً إلى إلغائها.

وفي تقويم الباحث لتقارير القناصل الفرنسيين، فهو يسلك النهج عينه، إذْ يعترف بأنها تحتوي مُبالغات وأخطاء ناتجة عن سوء فهم القناصل لبعض الوقائع، ولكنها، على غرار الوثائق العثمانية، تبقى مصدراً لرصد الخط البياني لنمو تجارة طرابلس أو تدهورها في تلك المرحلة، وهذا ما يُساعد على تعرّف العوامل الاقتصادية الكامنة وراء إلغاء ولاية طرابلس.

في تدعيم للبحث، لجهة المصادر والمراجع، توسّل د. حبلص مصادر أجنبية، في عِدادها كتاب السفير عادل إسماعيل بالفرنسية، وهو بعنوان:” الوثائق الدبلوماسية والقنصلية العائدة لتاريخ لبنان وبلاد الشرق الأوسط”، إلى أربعة كتب بالأجنبية أخرى.

وأما عن المراجع، باللغة العربية، فثمة أحد عشر مصدراً، إلى عشرين مؤلّفاً، ناهيك عن كتابين معرّبين. وإلى كل ذلك، احتوى الكتاب اثنتي عشرة صورة لوثائق عثمانية، كانت موضع استشهادٍ وتمثُّل بها.

خاتمة: الكاتبُ وما كتب في الميزان!

لئن كُنا قد غُصنا على تاريخ طرابلس، لدى وضعنا مؤلفنا الأخير حول د.عبد المجيد الطيب الرافعي (صدر في منتصف العام 2019)، فإننا لا ندّعي معرفة مُعمّقة بالحقبة التي يتناولها هذا البحث، ولا تخصُّصاً بطريقة التدقيق في الوثائق العثمانية. من هُنا اقتصرت مراجعتنا على استعراض الكتاب، وعلى مقاربة المنهجية المعتمدة في تأليفه، تاركين هذا الجانب التخصُّصي للصديق د.خالد زيادة، وهو من أوائل المشتغلين بسجلات المحكمة الشرعية في طرابلس، ولا يزال راهناً على تماسٍ مع الحقبة العثمانية، من خلال ترؤسه “الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية”.

وإذْ نضع الكاتب وما كتب، خارج إطار المسألة التي نأينا بأنفسنا عنها، فإن د. حبلص- حسبما تحصّل لنا- يُسفر عن باحث مُجدٍ، يجهدُ في اعتماد لغةٍ علميةٍ موثّقة، هي لغة الوثائق، فإذا به يتكلَّمُ وثيقةً، إذا جاز التعبير!

فاروق حبلص ليس طارئاً على هذا البحث، إذْ له جولاتٌ وصولاتٌ في مجال الدراسات العثمانية وفي تاريخ لبنان الحديث. فسجلّهُ حافلٌ بمؤلفات ودراسات شتى، إلى مشاركات في مؤتمرات بحثية تاريخية، داخل لبنان وخارجه.

في أكثر دراساته، يُبدي صرامة علمية متميّزة، هي انعكاسٌ لجانب من تركيبتِهِ الشخصية! يعتمد منهجاً تحليلياً تفكيكياً، وصولاً إلى انتزاع معلومةٍ أو معطى محدّد، يُوظفها في ما يهدفُ إليه. ولقد تبدت لنا، عبر هذا البحث ، قدرته على توظيف الوثائق دعماً لرأي أو دحضاً له. وهو لا يتحرّج عن معارضة نظرات أو مواقف لمؤرخين كبار، جاءونا بمغالط، حسبما يرى، أو لم يحسنوا قراءة حدث معين.

مسألةٌ لا يمكن أن نضرب عنها صفحاً، وهي تُسجل في خانةِ حسناتِ الكاتب، ويتمثل ذلك في أسلوبه التعبيري المكثّف والعلمي غير السردي، بل البعيد عن “الحكائية” التي نجدُها لدى كثيرين من المشتغلين في التاريخ.

وإلى كل ذلك فإن هذا الأسلوب ينماز بصحتِهِ وسلامة لغته، على قوة سبك، وهي ميزةٌ يفتقر إليها ، من أسفٍ، غالبيةُ المشتغلين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.

***

* – نص المداخلة التي قدمها د. مصطفى الحلوة في ندوة حول كتاب د. (miedemaproduce.com فاروق حبلص “تبدّل صورة طرابلس الشام ودورها الإقليمي (1516- 1918) حسب الوثائق العثمانية”، منشورات مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، 2019. وقد أقيمت الندوة في مركز الصفدي الثقافي (طرابلس) بتاريخ 26 أيلول 2019.