بَردايْم علمِ العُمران الخَلدونيّ وفلْسفة العُلوم

د. محمود الذوّادي*

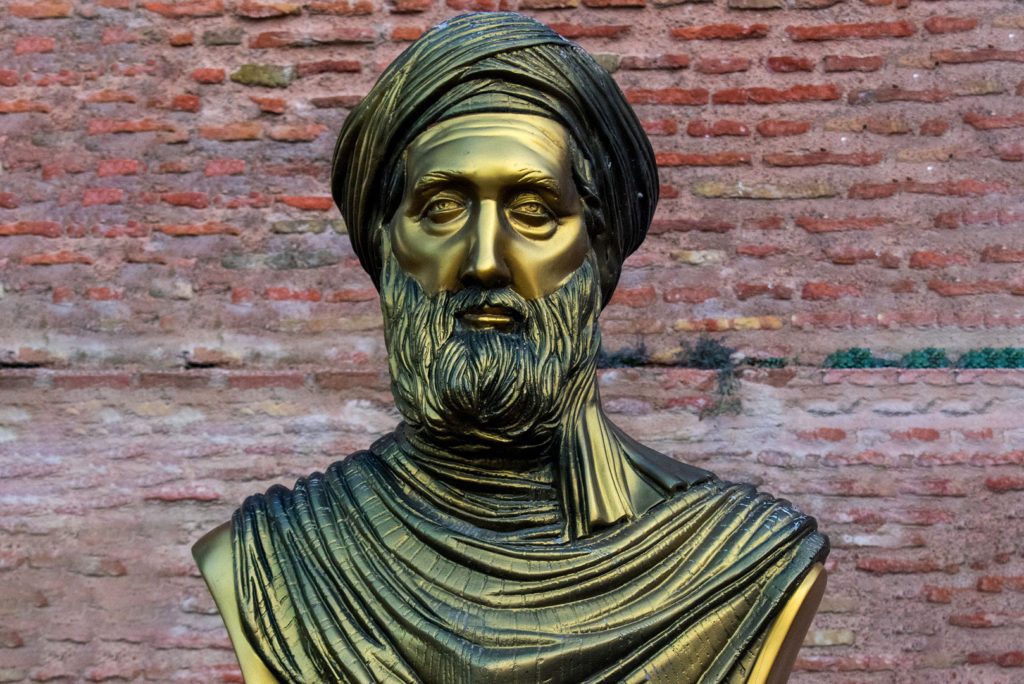

بحسب علمنا لم يستعملْ مَن كَتَبَ عن فكر ابن خلدون منذ النصف الثاني للقرن العشرين مثل محمّد عابد الجابري وسيّد فريد العطّاس وغيرهما مفهومَ البردايم. ولسدّ هذا الفراغ، نطرح من خلال فلسفة العلوم حول مفهوم البردايم – مسيرةَ اكتشاف ابن خلدون (1332 – 1406) وابتكاره لعِلمٍ جديد في القرن الرابع عشر الميلاديّ سمّاه عِلم العمران البشريّ، وذلك في مقدّمته الشهيرة. ونستعمل هنا بالتحديد أفكار فيلسوف العلوم الحديثة توماس كون حول مفاهيم البردايم (الإطار الفكريّ) والعِلم العاديّ والعِلم الثوريّ من أجل تسليط الضوء على المسيرة التي قادت صاحب المقدّمة إلى اكتشاف بردايم عِلمه المبتكَر.

المعرفة بأدبيّات فلسفة العلوم المُعاصرة أمرٌ ضروريّ للغاية للإلمام بالروح العلميّة الثوريّة الخلدونيّة. نُبرز هنا بعض المفاهيم الأساسيّة لعالِم الفيزياء توماس كون لكي نفهم، من ناحية، ما يُطلق عليه عمليّة التحوُّل من عِلمٍ عادي إلى عِلم ثوري وتحليل طبيعة البُعد الثوري في عِلم العمران البشري الخلدوني، من ناحية ثانية.

أبجديّة مفهوم البردايم

تعني كلمة بردايم في الحديث العامّ في اللّغة الإنكليزيّة مثالاً نموذجيّاً أو نموذجاً سائداً ينبغي السَّير على منواله. ففي الظروف العاديّة، هناك إجماعٌ بين العاملين في الحقول العلميّة حول القواعد النظريّة والمنهجيّة التي تدعو الضرورةُ العلميّة إلى تبنّيها، وحول الأدوات التي ينبغي استعمالها، والمشكلات المطلوب بحثها، والمعايير التي يُقيَّم بها البحثُ كما ورد في كِتاب توماس كون “بنية الثورات العلميّة” (1992). يأتي إجماع الباحثين والعُلماء على منظومة تلك المَعالِم كنتيجةٍ للإنجازات العلميّة التي تحقَّقت في الماضي بفضل استعمال تلك القواعد. فهي، إذن، نموذج أو بردايم مقبول للبحث العلمي ذي المصداقيّة. لقد أَحدث مفهوم البردايم ثورةً في التفكير داخل فلسفة العلوم الحديثة.

العِلم العاديّ والثوريّ

في كتابه المذكور سابقاً، يتحدّث توماس كون عن صنفَين من العِلم: العِلم العادي والعِلم الثوري. فالعِلم العادي هو ذلك العِلم الذي يتّفق فيه العُلماءُ والباحثون على تبنّي مفاهيم ونظريّات وقواعد مُشترَكة في حقولهم العِلميّة. ومن ثمّ، فإنّ انحرافَ العُلماء والباحثين عن ذلك يجعلهم لا ينتمون إلى أنساق العلوم. وهكذا، يرى العِلم العادي أنّ الإنجازات العلميّة الماضية تُمثّل أُسساً متينةً لمُواصَلة الأنشطة العلميّة وفقاً لمعايير مجموعة بردايمات العلوم المُختلفة. وللمُحافظة على الوضع كما هو، يُعارِض العِلم العادي أيَّ نشوزٍ عن المعايير العلميّة السائدة التي قد يحدث أن يقوم بها العلماء والباحثون؛ إذ يُنظر إلى أيّ نشوز على أنّه عاملٌ مُدمِّر بالضرورة لأخلاقيّاته والتزاماته. هكذا، كما يفسِّر توماس كون، يستطيع العلم العادي أن يُحقِّق ارتقاءً وتقدّماً من خلال عمليّات تراكُم الإنجازات العلميّة.

مع ذلك، يُشير توماس كون إلى ظاهرةٍ يُسمّيها الثورة العلميّة التي هي ليست نتيجة تراكمات علميّة بل حصيلة أمورٍ أخرى. فالثورة العلميّة ترى النور عندما يقع تبديل بردايمٍ ما، جزئيّاً أو كليّاً، ببردايمٍ آخر جديد لا يتّفق مع القديم. يعتقد توماس كون أنّ الثورة العلميّة تُشبه الثورة السياسيّة التي تبدأ حين ينمو شعورُ الناس في المجتمع بأنّ المؤسّسات الموجودة لم تعُد تواجه بكفاءة المشكلات المطروحة التي أنشأتها تلك المؤسّسات في المجتمع، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى أزمةٍ أو خلل. ومن ثمّ، فإنّ التحوُّل من بردايم في أزمةٍ إلى بردايمٍ جديد ليس نتيجة عمليّةٍ تراكميّة، بل هو يمثّل قطيعة مع ما سبق. (duckysonline.com) وهكذا، يُصبح البردايم الجديد بدَوره تراثاً جديداً للعِلم العادي الجديد.

أزمة عِلم التاريخ العربيّ الإسلاميّ

يُمكن تطبيق منظور توماس كون على الفكر العلميّ لابن خلدون. تتمثّل أوّل خطوة في خريطةِ طريقِ المَسيرة العلميّة لصاحب المقدّمة في موقفه النقدي الكبير للمؤرّخين العرب والمُسلمين. يُبيِّن ابن خلدون بوضوح أنّ علم التاريخ العربي الإسلامي كان في أزمةٍ حقيقيّة. فعباراته اللّاحقة تعكس ذلك بصوتٍ عال حول فقدان المصداقيّة العلميّة لدى هؤلاء المؤرّخين. فعِلم التاريخ أو ما يسمّيه ابن خلدون “فنّ التاريخ” لم يكُن في وضْعٍ جيّد في زمن صاحب المقدّمة وقبل ذلك في العالَم الإسلامي. بتعبير توماس كون، كان عِلم التاريخ العربي الإسلامي يشكو من أزمةٍ وبالتالي يحتاج إلى حلٍّ في شكلِ بردايمٍ جديد مُختلف عن تراكم معطيات التراث السابق للمؤرّخين العرب والمُسلمين. يصف ابن خلدون مَعالم الأزمة في عباراته التالية:

“وأنّ فحول المؤرّخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيّام وجمعوها، وسطّروها في صفحاتِ الدفاتر وأودعوها، وخلطها المتطفّلون بدسائس من الباطل وهموا فيها أو ابتدعوها، وزخارف من الروايات المضعّفة لفّقوها ووضعوها، واقتفى تلك الآثار الكثيرُ ممَّن بعدهم واتّبعوها. وأدّوها إلينا كما سمعوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها، ولا رفضوا تُرّهات الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل، والغلط والوهْم نسيبٌ للأخبار وخليل. والتقليد عريقٌ في الآدميّين وسليل، والتطفُّل على الفنون عريضٌ وطويل…”.

العِلم الخلدونيّ الجديد الثوريّ

يتوافق اكتشاف ابن خلدون لعلمه الجديد مع معالم بردايم توماس كون للثورة العلميّة. يصرّح ابن خلدون أنّ علمه الجديد ليس نتيجة عمليّاتٍ تراكميّة. فهو بدلاً من ذلك علم ثوري بحسب رؤية توماس كون. يُقرّ صاحب المقدّمة أن لا أحد كتب في هذا الموضوع قبله: “وكأنّه عِلم مُستنبَط النّشأة. ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة”.

يصف ابن خلدون مَعالم عِلمه الجديد أو الثوري بتعبير توماس كون بكثيرٍ من التفاصيل. نقتصر على ذكر أهمّها:

1-“وكأنّ هذا علم مستقلّ بنفسه. فإنّه ذو موضوع وهو العمران البشريّ والاجتماع الإنسانيّ، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا شأن كلّ عِلم من العلوم وضعيّاً كان أو عقليّاً”.

2-“واعلم أنّ الكلام في هذا الغرض مُستحدث الصّنعة، غريب النّزعة، غزير الفائدة، أَعْثَرَ عليه البحثُ وأدّى إليه الغوص. وليس من عِلم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقيّة، فإنّ موضوع الخطابة إنّما هو الأقوال المقنعة النّافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدّهم عنه. ولا هو أيضاً من علم السياسة المدنيّة، إذ السّياسة المدنيّة هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة، ليحمل الجمهور على منهاجٍ يكون فيه حفْظ النّوع وبقاؤه. فقد خالَف موضوعهُ موضوعَ هذَيْن الفنّيْن اللّذَيْن ربّما يشبهانه”.

البردايم الخلدونيّ الحاضن للعقل والنقل

يؤكّد المؤلّف مصطفى الشكعة أنّ بردايم علم العمران الخلدوني هو إسلامي الطبيعة من البداية إلى النهاية. يشير ابن خلدون نفسه إلى أصالة فكره الإسلامي والشخصي عندما ينفي التأثير الأعجمي في صياغته لعلمه الجديد: علم العمران البشري حيث يقول: “… أَطْلَعَنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبدان”. يبرز ابن خلدون بشفافيّة طبيعة العقل المُسلم العالِم الذي لا يستند فقط إلى العقل في إرساء أسس المعرفة، وإنّما هو يؤمن أيضاً بالتدخُّل الإلهي في الهدي إلى اكتشاف عِلمه الجديد:

“ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً، وأَعْثَرَنا على عِلمٍ جَعَلَنا سنّ بكره وجهينة خبره. فإن كنت قد استوفيت مسائله وميّزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه، فتوفيقٌ من الله وهداية. وإنْ فاتني شيء في إحصائه واشتبهت بغيره مسائله، فللناظر المحقِّق إصلاحه، ولي الفضل لأنّي نهجتُ له السبيل وأوضحتُ له الطريق. والله يهدي بنوره مَن يشاء”.

إنّ تجلّي المعالم الإسلاميّة في تفكير ابن خلدون في منظور الجمْع بين النقل والعقل هو مجرّد مثال للنسق الفكري الذي تبنّاه العُلماء والمفكّرون والفقهاء المُسلمون قبل صاحب المقدّمة وبعده حتّى مجيء الهَيمنة الاستعماريّة الغربيّة المُعاصرة إلى العالمَيْن العربي والإسلامي والتي أثَّرت في النخب والمتعلّمين العرب والمُسلمين في المدارس والجامعات الغربيّة أو المتأثّرة بروح التعليم الغربي ومنهجيّته في بلدانهم، الأمر الذي أدّى إلى تكدير صفو العلاقة بين المعرفة النقليّة والمعرفة العقليّة عند هؤلاء. وهذا يعني أنّ ابن خلدون قد تبنّى بقوّة منظور العقل والنقل في تأليفه كِتاب العِبَر بما فيه المقدّمة الشاهدة على ميلاد بردايم علمه الجديد. فتأليف ابن خلدون لـ المقدّمة مثالٌ مُقنع على مدى القدرة الفكريّة الهائلة التي يتمتّع بها العقل العربي والمُسلم الجامع بين معرفتَيْ النقل والعقل. وهذا ما جَعَلَ مَن يعتبر هذا النَّوع من العقل الخطّ الفاصل بين ما يسمّيه “عِلم الاجتماع الخلدوني الشرقي” وعِلم الاجتماع الغربي المُعاصر. إنّ العقل الخلدوني العقلي النقلي يُنتظر أن يلقى ترحيباً، مثلاً، من طرف عالِم الاجتماع الشهير إيمانيوال والرستاين Immanual Wallerstein لمُناداة الفكر الخلدوني بالوحدة المعرفيّة/ الإبستمولوجيّة للثقافتَيْن The Two Cultures في فصول مقدّمته.

يرى المؤلّف مصطفى الشكعة أنّ عِلم العمران الخلدوني هو إسلامي الطبيعة من البداية إلى النهاية. يشير ابن خلدون نفسه إلى أصالة فكره الإسلامي والشخصي عندما ينفي التأثير الأعجمي في صياغته لعِلمه الجديد: علم العمران البشري. فقد ذكَّرنا سابقاً ما يؤكّد ذلك حول مصدر اكتشافه لعلمه الجديد حيث يقول: “… أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبدان”.

وكما أسلفنا الذكر، يُبرز ابن خلدون بشفافيّة طبيعة العقل العربي المُسلم العالِم الذي لا يستند فقط إلى العقل والنقل في إرساء أُسس المعرفة، وإنّما هو يؤمن أيضاً بالتدخُّل الإلهي في الهدي إلى اكتشاف عِلمه الجديد “ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً، وأَعْثَرَنا على عِلمٍ جَعَلْنا سنّ بكره وجهينة خبره”.

فابتكار صاحب المقدّمة لعلمه الجديد لم يحرمه من أخلاق التواضع لدى العلماء الحقيقيّين: “فإن كنتُ قد استوفيتُ مسائله وميّزتُ عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه، فتوفيقٌ من الله وهداية. وإنْ فاتني شيء في إحصائه واشتبهتْ بغيره مسائلُه، فللناظر المُحقِّق إصلاحه، ولي الفضل لأنّي نهجتُ له السبيل وأوضحتُ له الطريق. والله يهدي بنوره مَن يشاء”.

***

*عالم اجتماع من تونس

*مؤسسة الفكر العربي-نشرة ظافق