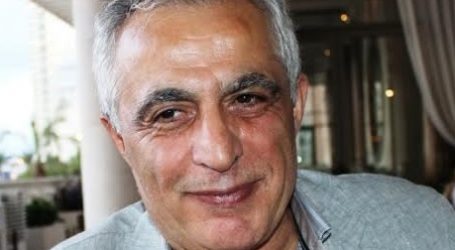

أحمد عُلَبي وَقفُ الفِكر

الدكتور جورج شبلي

في العالم العربي حيثُ الشّرائحُ الإجتماعيّةُ بانوراميّةُ التوجُّه، ومُختلفةُ الثّقافةِ تِبعاً لمستوى توغّلِها في الحضارة، لا يزالُ الفِكرُ، حتى اليوم، محكوماً بمِلَلِ المعتقدات، وبتراكماتِ التعصّب، ليتراجعَ مؤشِّرُ الحريّة، وتُشحَنَ الإبداعاتُ بالعَزفِ على الوترِ الرّجعيّ، ويُخشى أن تتفاقمَ هذه الممارساتُ إِنْ لم يُسارِعِ التّجاوزيّونَ الى انتزاعِ المبادرةِ لإعادةِ الفكرِ الى عصورِ الحداثة.

أحمد عُلَبي لم يُسايِرْ واقعاً جرى تمويهُهُ بانفتاحٍ إصطناعيٍّ لبعضِ مَنْ عملوا على انهيارِ منظومةِ الفكرِ التقدّميّ، بخطّةٍ ترويجيّةٍ لرُقِيٍّ مزيَّفٍ يسترُ انغلاقاً قوامُهُ نَبذُ الخروقِ في شرنقةِ الجهلِ، لتبقى ديكتاتوريّةُ المذاهبِ، والعنصريّةِ، والتسلّط، مُمسِكَةًبصُنعِ القرار. لكنّ هذا الحِراكَ الرَّجعَويّ لا يفوتُ ثاقِبي النَّظَر، من رَعيلِ أحمد عُلَبي، وهؤلاءِ ليسوا عِبئاً على الفكر، بل عِرقٌ من عروقِه، يُدرِكون أنّ حقَّ الفكرِ هو قضيةُ التزام لا قضيّةَ امتياز.

إنّ الضَّرَرَ التّشويهيَّ الذي يطالُ سلامةَ الوعيِ العام، يتأتّى من غَزوِ الأقلامِ التي لا هالةَ قِيَميّةً لها، في الأدبِ، والحكمةِ، والتّحليلِ، والنّقدِ، وعِلمِ المجتمع… ما يُقَرِّبُها من دائرةِ الشكِّ في مستوى تمرُّسِها بالثّقافةِ، والموضوعيّةِ، والأَلمَعيّةِ في التّفكير. من هنا، كان حرِيّاً بِحقِّ الفكرِ أن يُنتِجَ لهذه الأقلامِ أَلقابَ التسوُّلِ، والتكسّبِ، والتملُّق، ويؤكِّدَها بمرسومٍ مُوَقَّعٍ ومختوم. لقد قَلَبَ أحمد عُلَبي الموازينَ على صعيدِ الخروجِ من حيثيّةِ التّماثُلِ، والتّقليدِ في مقاربةِ الأحداثِ، والسّياقاتِ التاريخيّة، بنظرةٍ رشيدةٍ بَنَت تشكيلاتٍ متقدّمةً في فَهمِ التّاريخِ، والثّوراتِ، والمفاهيمِ الإيديولوجيّة، ومشروعِ الإنسان.

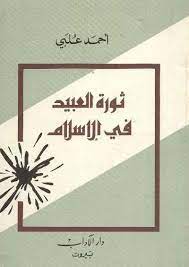

لم يقدِّمْ أحمد عُلَبي هيكلاً مرتعِشاً لتاريخِ الثّورةِ، في طلّاتِ التاريخ، بل نقلةً ” ثوريّةً ” لترجيحِ كفّةِ الصّواب، ما يُفتِّقُ أكمامَ الحقيقةِ عن مجرياتٍ حصلَت، وكُبِتَ حافزُها، ولم يُضمَنْ لأهدافِها فائضُ الشّرح. وحتى لا تُطوى، هذه، بالنّسيان، وتُعزَلَ عن التَّوقِ للوقوفِ على واقعيّتِها، بعيداً عن الرّواياتِ التّخييليّة، حظِيَت بعقلٍ نَيِّرٍ صحَّحَ وقوعَها في المقبوليّة، بجدليّةٍ قائمةٍ على منهجٍ مُرَتَّبِ الأدوات، فلم تبقَ، معه، مجرَّدَ مرويّاتٍ قَصَصيّةٍ للتسليةِ، أو أحداثاً خُتِمَ عليها فتجاوزَتها الصّيرورةُ التاريخية. إنّ كِتابَيه ” ثورة الزَّنج “، و ” ثورة العبيدِ في الإسلام “، هما تضميدُ جراحِ تَطاوُلِ الظّلمِ الذي اعتنقَ الباطل، وسكبَ قطراتِ سُمٍّ في مسارِ تاريخِ العرب. أمّا نصيبُ أحمد عُلَبي منهما، فالتّواجُدُ في الخطوطِ الأماميّةِ دفاعاً عن مكافحةِ القهرِ الذي لا يستفيقُ صَدُّهُ إلّا بِهَزٍّ منالتمرُّد.

لقد استرسلَ أحمد عُلَبي، بنبراتِهِ العاليةِ، في تعميقِ الشّعورِ المجتمعيّ، أي الإنتماء الى الإنسان، والثقافةِ، والقِيَم، انتماءً لا يخضعُ للنسبيّةِ، لأنه فلسفةُ وجود، ومرجعيّةُ سلوك، وحالةُ ارتباطٍ بالآخر لا تنتهي صلاحيّتُهُ. لهذا، أكّدَ عُلَبي على حتميّةِ ديناميّةِ الإنتسابِ الى المجتمع، بحالٍ متعاظِمةٍ، مرتبِطةٍ بالوجدان، محتكِمَةٍ الى مبادئَ تشكّلُ عقيدةً أو إيديولوجيا إجتماعيّةً لا تُتقِنُ إلّا أبجديّةَ الإنسانِ في خياراتِهِ الحرّة، وتطلّعاتِهِ التي تلائِمُنَفعَه.

إنّ أسلوبَ أحمد عُلَبي يُعيدُ كلمةَ ” تَعبير ” الى معجَمِ اللّغةِ الرّاقيةِ، بعدَ أن تَمَّ شَطبُها أو تحريفُها، فاشتُقَّت على أنقاضِها أداءاتٌ كتابيّةٌ، ربّما هي مرسومةٌ سَلَفاً، طَغَت على الأقلامِ التي لم تكن، في الأصلِ، مقيمةً في ممتلكاتِ اللّغة. فبعدَ أن هُدِرَ اللَّفظُ، عادَ ليكونَ رشيقاً، وجريئاً على حَدِّ حِبرِ أحمد عُلَبي، ولم يُضَيِّعْ هويَّتَهُ الرّاقية، فانسابَ في أسلوبيّةٍ قادرةٍ على إبانةِ الفكرةِ بطواعيّةٍ فصيحةٍ سخيّةٍ، ومن دونِ تَبَرُّجات، فسَمَتْ بمصنَّفاتِهِ الى دَركِ الإِمتاع. إنّ نَثرَ أحمد عُلَبي هو أَثَرٌ عربيٌّ صِرفٌ، له طابعٌ أصيلٌ في اللّغة، مَتينُ السَّبكِ، لأنّ صاحبَه كان حريصاً على استقامةِ الكتابةِ، ودقّتِها الصَّرفيّة، والتزامِها بالأُصولِ البيانيّة، ومَنحِها العنايةَ التي تستحقُّ، وكأنّه، بذلك، يعرفُ، تماماً، أنّ ” الكُتّابَ هم ألسنةُ مَعاظمِ الشّؤونِ “، كما يَصفُهم ” الثَّعالبيّ “.

إنّ أدبَ الرِّحلة، مع أحمد عُلَبي، لم يكن نَسْخاً، ولا مجرَّدَ مذكّراتٍ أو أخبارٍ منسوجةٍ بِخَفَر، إنّه توثيقٌ أمينٌ لمُجرياتٍ، ومشاهداتٍ، ساقَها من دونِ تكلّفٍ أو تَصَنّع، تؤكِّدُ على إقليميّةِ أحمد عُلَبي العربيّة، وعلى تعلّقِهِ بجذورِهِ الوطنيّة، فمنَ الصَّعبِ أن يُصَدِّقَ أحمد أنّ هناكَ موطناً أغلى من لبنان. وقد تبدّى ذلك” في حنايا الوطنِ المُلهَم ” بصِيَغِ تعبيرِه التي أحاطَت بتقاليدِ بلادِه، وعاداتِ بيئتِه، وقد أخرجَها لوحاتٍ ذات طابعٍ خاص، تتميّزُ بالتقريريةِ، والإنطباعيّةِ، والتّحليلِ الواقعيِّ الرّاقي، مُرَكِّزاً، كذلك، على الجوِّالإجتماعيِّ الذي لم يُسدِلْ عليهِ قَلَمُهُ ستارةً تخفيه، وكأنّنا بأحمد عُلَبي يرى لبنانَ كالموسيقى، لا يُذاقُ إلّا بِطولِ الإلفةِ، والصّداقةِ الروحيّةِ لِأَسرارِه، لذلك ناداهُ : ” بالأحضانِ يا بلدنا “.

ما أعجبَ أن يحصلَ التّواصلُ بين مفاصلِ الفكرِ، في توطيدِ العلاقةِ بين قاماتٍ لم تَبِعْ بضاعتَها الفكريّةَ لِأَحَد، وهكذا كانت خصوصيّةُ الرّابطِ، وبدونِ وساطةٍ، بين أحمد عُلَبي وطه حسين، وابنِ المقفَّع. ليسَ سهلاً الدّخولُ في سِفرِ تكوينِ أدبِ طه حسين، وانتهاكُ مجالِ ابنِ المقفّع، فمنارُ اسمِ الرَّجُلَين هو أحدُ الصُّوَرِ المنمَّقَةِ في تاريخِ أمَّتِنا، وموهبتُهُما لم تُعطَ إلّا للأقَلّين من النّاس. وبالرَّغمِ من أنّ عَبَقَ طه حسين نادرٌ في الفكرِ، والأدبِ، والسّيرة، والنّقد، لكنّ مقاربةَ أحمد عُلَبي نتاجَ طه حسين كانت عاريةً من الدَّنَس، بعيدةً عن شُبهةِ الإبتذال، وكأنّها رونقُ المشاركةِ بين العِرقِ والعود. أمّا ابنُ المقفَّع، فكانَ التّعاطي مع نتاجِهِ تَدَفُّقاً من نبعِ القلب، فاعتنقَ أحمد، معه، مقولةَ أنّ التَّقصيرَ فيهِ نَدَم، لِذا، حاولَ، بواسعِ درايتِهِ أن يصهرَ إحاطاتِ ابنِ المقفّع، كمصدرٍ غنيِّ التنوّع،في دائرةِ الإصلاحِ الفاضلِ الذي هو جزءٌ من قيمةِ الخيرِ المجتمعي.وكذلك، وقفَ أحمد من رئيف خوري، وقفةَ عنايةٍ بهذا السِّفرِ النّفيس، لكن المظلوم، لأنّ التّقديرَ لم يَعقدْ مع نتاجاتِهِ صُلحاً، ربّما لأنّ هذا المفكّرَ حُبِسَ بين دَفَّتَي الصّراعِ السياسيِّ، فلم يَنَلْ نصيبَه من الوفاءِ لقيمتِه ؟

كان أحمد عُلَبي صيّاداً بأكثرَ من شبكة، ينتمي الى قوالبِ العقلِ الذي لا تفتقدُ أمكنتُهُ الى التربيةِ والتّوجيهِ والإصلاح، والتي شكّلَت، في سلوكِهِ، اتّجاهاً صارِماً لا نجدُ فيهِ أثَراً لالتِواء. فالرَّجُلُ، في التَّعليم، مسافرٌ، أبداً، على بساطِ ريحٍ الى الجزءِ المُضيءِ من الحقيقةِ التي كانت، معه، خاليةً من العيوبِ لأنّها معقودةٌ على البُعدِ الإنسانيّ. من هنا، فهو لا يستجيرُ بها فحَسب، بل يبايعُها في كلِّ ما لَقَّنَ، وكتبَ، وأَرشَد، وفي كلِّ دعواتِهِ الى إصلاحِ ما فَسُدَ في المجتمعِ والناس، مستوفياً مقدارَ الصّدقِ والعِلمِ بِأَروَقِ لباسِهما.

اللّافِتُ أنّ أحمد عُلَبي الصّديقَ الصَّدوق يستبقي الموضوعيّةَ، والأَثَرَةَ للعقل،وبخاصةٍ في مواقفِهِإزاءَ آراءِ أصدقائِهِ المُقَرَّبين، ومن أبرزِهم عُمَر فاخوري. ففي معالجةِ موضوعِ الحضارة، ردَّ فاخوري أسبابَ سقوطِ العرب، وتَفَسُّخِ مملكتِهم، الى “اختلاطِهم بالشّعوبِ الخاضعةِ لهم، والى ما جرَّ عليهم من تزاوجٍ، هذا التّزاوج الذي يُفسِدُ سريعاً دمَ الغالِبين”، ومعنى ذلك أنّ فاخوري يلومُ الأعاريبَ على اندماجِهم بغيرِهم من الشّعوبِ الأجنبيّة، ويحمِّلُهم التَّبِعاتِ السلبيّةَ التي نتجَت عن هذا الإندماج. لقد وصفَ أحمد عُلَبي هذا الكلامَ بأنّه ” غيرُ عِلميّ ، لأنّ التّزاوجَ بين الأَقوامِ المُختَلِفين مجلبةٌ لتحسينِ النّسل “،واتّهمَ صديقَه عُمَر بأنّه “عنصريٌّ بَحت ” في ما أوردَه بهذا الصَّدَد، وفي كلامِهِ ” خَطَلٌ عظيم”، لافِتاً الى أنّ ما ميَّزَ الحضارةَ العربيّة هو ذاك الإختلاطُ الخلّاقُ الذي نشأَ إِثرَ تَدَفُّقِ الرّوافدِ الثقافيّةِ على بغدادَ، زمنَ العبّاسيّين، من بلادِ الرّومِ، والهندِ، وفارس، واليونان… ما أدّى الى تقدُّمِ المجتمعِ العربيِّ، وإغنائِهِ بالفكرِ الفلسفيِّ، والمنطقِ، والعلوم…

لم يصمُتْ أحمد عُلَبي الذي فَرَشَ لكلامِ الحقِّ طولَه، وهو المؤمنُ بأنّ الحقَّ، كالزَّيتِ، يطفو على الدَّوام، مُقتَدِياً بما قالَه ” جبران ” بأنّ علينا أن نستمرَّ في الكلام، فلا يمكنُ إلّا أن يبقى شيءٌ مِمّا نقولُهُ للأجيالِ القادمة. من هنا، عندما أُسدِلَتِ السّتارةُ على أحمد عُلَبي، ليغيبَ عن حلبةِ الكلامِ والحياة، وقعَت من يَدِ الفكرِ ورقةٌ تنتهي، حتماً، بالرِّبح.