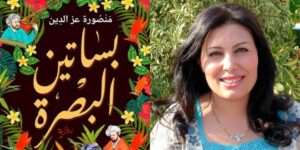

صناعة السرد بين الحُلم والتاريخ في رواية “بساتين البصرة” لـ منصورة عز الدين

إبراهيم رسول

قدْ يُثار السؤال في أوّلِ وهلةٍ عن عنوانِ المقالةِ هذه، فالصناعةُ تحتاج في ما تحتاجُ إليه إلى آلةٍ وصنّاع (عمال) يُجيدون استعمال هذه الآلة، فالفكرةُ تقوم على قطبينِ اثنينِ، يتناوبانِ على الإنتاج، فالإنتاجُ هنا يكون سردًا تخيّليًا يأخذك ذات اليمين وذات اليسار في أرجحة تاريخية باستعمال آلية التخيّل عبر الحُلم والرجوع إلى ثيمة تاريخية، وصناعة قصة تناوبية بين وبين. هذه الآلية التناوبية بدأت من الشخصية الرئيسة التي حملت اسمين، اسم الحُلم هو هشام خطاب، واسم التاريخ هو يزيد ابن أبيه، هذه الثنائية التناوبية جعلت السرد ينفتحُ على عناصر تشويقية كثيرة، هذه الميزةُ التي أكسبت الرّواية بُعدًا إيجابيًا عند المتلقي.

الدخولُ السرديُّ عِبرَ الحُلم هي لإضفاء حالة من التماهي مع حديث الذات المبدعة عند الخالقة، التي تبدو هنا كأنّها تُمارسُ الكتابة بحالةِ تخيّلٍ واعٍ، هذا الدخولُ الحُلمي لتأخذنا في عالم اللاواقع لتضعنا في عالمها التخيّلي والدخول إلى هذا العالم يحتّم عليكَ أنْ تبدأ بأسئلة كثيرة، فأنت غريبٌ في عالمٍ لا تعرفُ عنه إلا ما تقدّمه الكاتبة إليك عبر سردها.

كلمةُ الصناعة في صدر العنوانِ، تُشيرُ إلى أنَّ الكتابةَ تمت بعقلٍ عارفٍ، وليس تخيّلاً فحسب، فأنت تجد أنَّ المبدعةَ لمْ تدعْ الخيال وحده يتحكّم في سير الأحداث، بلْ هي وظفت خبرتها التقنية التوظيف الذي مكّنها من أنْ تستمرَّ بهذا النفسِ السردي حتَّى نهاية القصّة، فالحكايةُ منسوجةٌ بمسوّدةٍ وهذه المسوّدةُ أخذت حيّزًا كبيرًا من تفكير وتدبّر الكاتبة، لهذا تجيء مفردة الصناعة إلى حالة التأمّل والتريث والدراسة والتمعن في آلية البناء التقني لهيكل الرواية أو جسدها العام.

الأسلوبُ التناوبيُّ الذي كان الأسلوبَ الأكثر هيمنة في الروايةِ، يحتاجُ أنْ تخلق الكاتبة عالمين متوازيين وزمنين متناوبينِ، وبهذا تتنقل بين الاثنين تنقلًا إبداعيًّا وليس تنقلًا إراديًا! لأنَّ التناوب في السرد يجب أنْ يتم لقيمة إبداعية صرفة، وهذا ما كان في رواية بساتين البصرة للكاتبة المصرية منصورة عز الدين الصادرة عن “دار الشروق” بطبعتها الأولى في سنة 2020.

تأرجح سرد تناوبي

تشتغلُ الفكرةُ العامّة في الرّوايةِ على ثيمة جميلة، ولها دِلالات عديدة، هي تربط الحاضر بالماضي عبر تأرجح سرد تناوبي بين القرن الثاني الهجري والوقت المعاصر، انقسمَ السرد بين شخصيةٍ حقيقيةٍ معاصرةٍ وشخصية تاريخية، وخلق الشخصية الثانية، أي التاريخية، تم عبر الحُلم، وللحُلم دلالة لا تُخفى في الاستدعاء أو قلْ الرجوع إلى الماضي، فالماضي نعيشه هنا، لكن لو تأمّل القارئ سيلمح إلى أنَّ الكاتبةَ معنّيّةٌ بالجانبِ الفكريِّ الثقافيِّ، هي تناقشُ قضايا فكرية بحتة، فالحُلم في هذه الرواية هو تقنية لاسترجاع واستحضار شخصية تاريخية تعود للقرنِ الهجري الثاني، فتمت الاستعادة عبر منظور الحُلم الذي مثّلَ تقنية الفلاش باك، هي تأخذنا إلى الماضي عبر منظور الحُلم، فالبطل هشام خطاب يحلُم وعبر الحُلم يرجع السرد إلى الماضي، المميزُ في هذه السرديةِ أنَّ الشخصيةَ تبدلّت غير الشخصية، فالتاريخ حينما يُعيد نفسه فإنّه لا يُعيد نفسه تمامًا، بلْ لا بُدَّ أنْ يتغيرَ فيه بعض الشيء، ولكن هنا حينما رجعت الشخصية إلى الوراء، فهي أخذت مميزات الشخصية في ذلك التاريخ، هنا تمكنت الكاتبة من الانفلات أنْ يتمَ التشابه بين الشخصيتين، لأنَّ الحياة مختلفةٌ بين العصرين المتناوبين، وهذا التمييز بين الشخصيتين صفة المبدعة التي تحررّت من أسر الوقوع في عالم الشخصية، وانتقلنا الانتقال الارتدادي الذي ينقلك بسرعة خاطفة نحو الزمن الذي تريد والمكان الذي تريد، فالارتدادُ العكسيُّ جاء بخطف ومباغتة ، فالحُلم الذي لا يستغرق الوقت الطويل جعلنا نغوص في عمق الزمن العكسيّ. تستعملُ الكاتبة في روايتها التعابير التي كانت شائعة وهذه الطريقة هي لإعطاء العمل قيمة اعتبارية وجودية، فهي تكتب عن تاريخ معلوم وجبَ عليها أنْ تعرفَ لغة ذلك العصر وتحكيها بسردها، وهذا التناوب في الحكي بين شخصية هشام ويزيد (التي هي في الأصّلِ شخصية واحدة) هو تناوبٌ من قُبيلِ التناوب الفكريّ والمعرّفيّ.

عالمٌ واسعُ المعرّفة

القضايا الفكرية التي شاعت وانتشرت في أيام المعتزلة المؤسسين هي قضايا تحتاجُ إلى عارفٍ قارئٍ للتاريخ قراءة ناقدة فاحصة، وإلا ستغيب كثير من القيم المعنوية في القصّةِ، ولأنَّ الروايةَ عالمٌ واسعُ المعرّفة، لهذا صارت تُقدمُ معرّفة إضافة إلى المتعة والفنّ، فهنا نحن نقرأ تاريخا إضافة إلى نقدهِ، ونقرأ دينا إضافة إلى نقدهِ، ونقرأ رجالا إضافة إلى نقدهم، ونقرأ فلسفة عقلية إضافة إلى نقدها، فرجلٌ مثل واصل بن عطاء لا يُمكن لكَ أنْ تذكره بسرعة دونَ أنْ تُشير ولو على نحوٍ مجملٍ إلى شيءِ من أثرهِ الفكري الذي خلّفه وراءه، ورجلٌ مثل واصل بن عطاء تحتاجُ حين تقرأهُ إلى تفصيلٍ عن فلسفةِ المعتزلة وتنظر في الآراء العقلية التي جاءوا بها، وكلّ هذا وأنت تتنقل من معلومةٍ إلى معلومة ومن خبرٍ إلى خبرٍ ومن حديثٍ إلى حديثٍ، تتأمّل هنا وتستدرك هناك، وتقف هنا وتمشي هناك، وفي كلِّ هذه أنت تمارسُ ضروبًا من الثقافة والمعرّفةِ تُقدمها إلى القارئ لتُشاركه قراءتك الخاصّة ووعيك في القراءة التي تُقدمّها، لهذا تجيء أعمال الكاتبة منصورة عز الدين على أنَّها ضربٌ من ضروب المعرّفةِ والوعي الثقافيّ.

صناعة السرد تتأرجح بين المعرفة التاريخية أو قلْ المعرفة في استعمال التاريخ بمنظورِ السرد الحديث، فالتاريخُ متوفرٌ لكن يتناوب الكُتّاب في آلية استعمالهِ بحيث يجعل مما يقدّمونه مادة نافعة ومفيدة كإن تكون رواية أو أيّ ضرب من ضروب الأجناس الأدبية المختلفة، فالانتقالاتُ الثقافيةُ التي تناوبت من خلالها المبدعة هي نوعٌ من القراءة الجديدة لإعادة القراءة الفكرية لقضايا فكرية كانت حتَّى الأمس القريب لمْ تُقرأْ بعد القراءة الكافية، فالروائيةُ هنا تُقدم لنا مادة ثقافية ومعرّفية في الوقتِ ذاته، ونحن هنا نقرأ الرواية قراءة مُبحرٍ في المعلومات التي تضمنتها بين ثنايا السرد. حياكة السرد بهذه الطريقة التي جعلتْ من التاريخ مادة أدبيّة أكسب الدرس التاريخي قيمة فنّية حيّة. في هذه الرواية قرأتُ أشياءَ تاريخية ولكن في بعض الأحيان يُراد من الكاتبة أنْ تستعرضَ لشيءٍ مهمٍ كمسألةِ السبب الرئيس في نشوءِ المعتزلة، بلْ يبدو الأكثر أهمية، هو أثر المعتزلة في المذاهب الديّنيّة الأخرى، هذه المسائل لمْ يُشرْ السرد إليها كثيرًا ، كأنَّ الكاتبةَ لا تُحبّذ الخوض في قضايا شائكة ولا تجيء قراءتها مرّة أخرى بفائدة، قدْ يكون هذا السبب، لكن الرواية غنّية بالمعلومات التي تحتاج إلى ذهنٍ يستوعبها أثناء قراءتها، فالرّواية بديعة وتستحقّ التأنّي ووضع مسوّدة لتجميع الخيوط المُتشابكة، لأنَّ القصتينَ متناوبتينِ تناوبًا يكادانِ أنْ يندمجا معًا في قصّةٍ واحدةٍ ، مهارة البناء الذي جعل من القصتين المتناوبتينِ تبدوانِ وكأنَّهما قصةٌ واحدةٌ! هذه صنعة ذكية لا يُجيدها إلا أولئكَ الذين تمرّسوا على الكتابة الإبداعية وأجادوا الاستعمال اللغوي والتقني في الكتابة، لهذا تبدو الرواية محمّلة بأعباءِ القصتينِ معًا، ولكن ذكاء المبدعة جعلَ من هذه الآلية تبدو بهذه الصورة الجمالية.

التاريخُ مادةٌ زاخرة والمعلومة فيه متوفرة، لكن المهارة والصنعةَ تكمنُ في كيفيةِ التوظيفِ الحدثيِّ للتاريخِ بتقنيةٍ سرديةٍ مُعاصرةٍ، بلْ الأصعب هو الربطُ بينَ المُعاصرة والتاريخ، عبر آلية لا تفقد منطقية العمل، لهذا تبدو الرواية أقرب إلى المنطقِ والعقلانية، لأنَّ لها جانبٌ يعتمدُ على العقلِ في الصياغةِ والحياكةِ، كأنَّها تستمدُ التخيّل من مادةٍ أمام عيْنيْها فتُعيد التشكيل والتركيب، فتخلقُ من المخلوقِ القديمِ أشياءَ جديدة وهنا نجد ذات المبدعة في هذا الخلق الفنّي.

إنَّ صناعة السرد نعني بها كيفية تمت الكتابة الروائية الإبداعية، وكيفَ استطاعت توظيف المعلومة التاريخية وإعادة تشكيلها أدبيًّا، لأنَّ الكاتبةَ خلقتْ لنا قصتين وجعلت من الأسلوب البنائيّ التناوبيّ الأسلوب المُهيمن الوحيد، تكاد الرواية أنْ تخلو من الترهل الذي يُصيب الروايات الطويلة والقصيرة معًا، وهذا الغياب بسببِ الحذق الإبداعيّ والوعيّ في الكتابةِ، فهي مارستْ الكتابة ممارسة إبداعيّة.