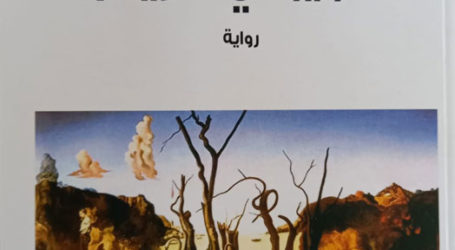

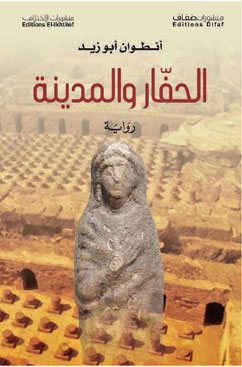

صُوَر المدينة في رواية “الحفّار والمدينة”

جيهان الفغالي

إنّ روايةً، كرواية ” الحفّار والمدينة”، بأسلوبها السّهل الممتنع، وعمق مضمونها، تُحتّم عليّ اكتناه جوهرها، واغتراف دلالاتها، لأكون على قدر المسؤولية، التي حمّلني إيّاها أستاذي الدكتور أنطوان أبو زيد.

خلال قراءتي رواية “الحفار والمدينة”، أخذتني الحَيْرةُ إلى أكثر من تساؤل وتساؤل…

وجدتُني أطرح إشكاليّاتٍ متعاقِبة: على أيّ مدينةٍ يتكلّم د. أبو زيد؟ إلى أيّ مدينةٍ انتقلَ البطلُ نعمان في الرواية؟

أإلى مدينة مارون عبّود، حين اتّهمَتِ الشجرُ البشر، أم إلى مدينة فيكتور هوغو التي نشعرُ فيها أنّ شيئًا ما قد اختفى؟!

استوقفني العنوانُ أوّلًا، حاولتُ أن أغوصَ على تضميناته، رأيتُني محمّلةً بشلّالاتٍ من الدلالات الترابطيّة بين الكلمتين. رأيتُني أنقبُ أسوارَ الكتاب، وأكشفُ عن مكنوناتٍ لم يعترفْ بها الدكتور أبو زيد عبرَ الكلمات، فكان عليّ أن أقرأ ما بين السطور، أن أرى تلك الفراغاتِ الرمزية التي تحملُنا،من مدينة الياسمين التي لم تمسَّها يدُ مغتصب، وهي نفسُها مدينة ألبير سامان القديمة، الخالية من الأبراج والأسوار:

“La villed’autrefois,sans tours et sans remparts”.

إلى مدينةِ الحديد والحَفْر، مدينة Louis Le Cardonnel الميتة، حيث أشجارُها الرماديّةُ في ارتجافٍ مُريع.وصولًا إلى مدينةِ اللّذّة العشتاريّة، والأسرارِ العقيمة!

ذكّرتني روايتُكم بمقالة جبران خليل جبران “لكم لبنانكم ولي لبناني”، وسمعتُ مناجاةَ البطل ، ” لكم مدينتكم ولي ومدينتي، لكم مدينتُكم وبشرُها، ولي مدينتي وشجرُها.”

هو الذي هرب أوّلا من رطوبة الجبل، لم يكنْ يدرك، أنّ رطوبةَ المدينةِ أقسى، فهي تؤذي النفس. وما نفْعُ الإنسانِ لو ربحَ العالمَ كلَّه وخسرَ نفسَه!

لقد برزتْ صورةُ الفَقرِ جليّةً، تجسّدت أمامنا في هيئةِ “منازلَ قديمةٍ، محلّلةٍ من لونِها الأصفر،” كما ورد..وبابٍ خشبيّ معتّق… وتلفزيون صغير لم تسدّدِ العائلةُ بعد ثمنَه كاملًا(ص54)

فَقرٌ كان سببه الأوّل والأخير: الحرب.

في الرّوايةِ تصويرٌ واقعيٌّ للحرب الأهلية بدَمارِها ودمائها وقَصفها، يقول: ” كانت أصواتُ القذائفِ عنيفةً، ممزِّقةً السّماءَ فوقَنا، وقريبًا منّا، تمزيقًا شديدًا.”

ومن نتائجِ هذه الحرب: الموت، الهجرة، أو النزوح…

لكلِّ شخصيّةٍ من شخصيّات الرواية قصّةٌ فريدة: فموريس، الحلّاق، رفض أن يبيعَ ذكرياتِه بثمنٍ باهظ، على عكس كثيرٍمن اللبنانيّين الذين وصلوا، في منتصفِ الثمانينات، إلى أوروبا وأميركا، للعملِ والإقامة، تاركين وراءَهم عائلاتٍ، وبيوتًا قديمةً، ما زالت جدرانُها تنتظرُ عودتَهم، حتى اليوم…!

لكنّ “المعركةَ كانت مضمونةَ النتائج”ص74، كما ورد في الكتاب، فأُجبرَ ذاك الحلّاقُ على أن يودّعَ بيتَه، قبل أن يودّعَ حياتَه.

لحظنا، خلال تتبّعِنا أحداثَ الرواية، أنّ الكاتبَ نوّعَ بين الفصحى والمحكيّة، وكأنّه آثرَ أن يأخذَ نفَسًا عميقًا، قبل أن يتابعَ سردَ الأحداث. أصبحَتِ المحكيّةُ محطّةً يستريحُ فيها المسافرُ- القارئُ، من دون أن يترجّلَ، بل هو يتابعُ الرحلةَ بشغفٍ. وهذا ما حصل…

تابعتُ رحلتي في تلك المدينةِ، لمستُ حنينًا ، حزنًا، عِتابا…

أيقنتُ أنّ الحربَ، لم تتركِ البطلَ وشأنَه، بل لم تتخلَّ عن القادمين إلى بيروتَ من مناطقَ مختلفةٍ ،لقد حلّتْ بوجهٍ جديدٍ هذه المرّة! مقنّعةٌ، هي. حربٌ سلاحُها المال:

أدركتُ أنّ الحربَ ضدّ البشر، قد استحالَتْ حربًا ضِدَّ الشجر، ضِدّ معالمِ الكرامة.

بدأ “التنينُ” ينهشُ أرضَ بيروتَ بأنيابِه، والحفّارون يغتصبون أحياءَها، وبيوتَها، وجدرانَها(ص60-64)

و” يشقّون بطنَ المدينة، أحشاءَها ليجدوا ماذا؟ ” ص 43 ، كنوزًا! تماثيلَ معروضةً للمزاد العلنيّ،قطعَ ذهبٍ خبّأها أحدُ الأمراءِ الفينيقيّين إلى حين قيامةِ نفسِه؟(ص175)

لقد فقدتِ الأماكنُ البيروتيةُ تلك، هُويّتَها، ما زالت تبحثُ عنها، أو عمّا تبقّى منها…

وعلى الرغم من الواقعيّة التي امتازت بها الرواية، والتي جسّدتْ أحوالَ اللبنانيّين، إلا أنّ الدكتور أبو زيد، أرادَ أن يستلهمَ من الواقع خيالا، ومن الأحداث جمالا،فكان تدفّقُ الصّور الفنّيّة، تدفّقَ الشلّالاتِ العذبة: “كانت الشمسُ تغمِز بعينٍ كبيرة(ص128)، (كانت عتمةُ العاشرة قد صيّرَتِ الشارعَ ذيلًا مضيئًا يمتدُّ إلى منتهى النظر” ص9)._ ( في المدى البعيد المنظور أمامي، باتّجاه البحر، كانت السّفنُ الضّخمةُ ومراكبُ الصّيدِ الرّفيعةُ بمثابة عناقيدَ مشعشعةٍ أعلى بقليلٍ من يديّ حتى لتوحي بأنّها لا تطال.)إليك يا نعمانُ أقول، يا نعمةَ المدينة ، في ظلّ نقمةِ التمدن:

لا تخفْ. فأمثالُك كُثر!

كثُرٌ من طُردوا من منازلِهم لأنهم لا يملكون ثمنَ تسديدِ الإيجار، ومن تهدّمَتْ بيوتُهم المتصدّعة، ولا أحدَ يكترث!

كُثرٌ من أنهتِ المدينةُ حياتَهم… وهي باسمةٌ ساخرة!

لا تخفْ من الذين يقتلون جسد َالمدينة، بل خفْ من الذين يقتلونَ روحَها، مبادئها…

اجتنبْ مدنيّةً جرفتْكَ أمواجُها، ولذّة آذتْكَ مخالبُها!

وإلى المرأةِ الضعيفةِ الوحيدة، زوجتِك رنا، التي صارت “خشَبةً من مركبٍ هزيل، تحطّمَ على صخرةِ المرفأ الغريب”، (ص 215) أصيح:

لا تحزني، إن ابتلعَ تنّينُ عشتار قلبَ زوجكِ الذي أهملكِ، ربّما نسيَ أن ما يهمّ فعلًا، لا أن نرمّمَ بعضَ المباني القديمة، بل أن نبنيَ الإنسانَ الذي فينا…

ما يهمّنا، لا أن نحفُرَ لنجدَ الكنوز، ونبحثَ عن نزوةٍ عشتاريّة، بل أنْ نحافظَ على الكنز الكامنِ في حياتنا، وقلوبنا.

ختامًا، اسمحوا لي أن أتابع َتساؤلاتي في سبيل اليقين، على الطريقة الديكارتيّة، وأسأل:

من حفرَ المدنَ وبنى على أنقاضها التمدنن؟

من قتلَ سكينةَ المدن بضجيجِ جرّافاتها؟ ولوّثَ هواءَها بغبار حَفريّاتها؟ وقضى على سعادة الإنسان بسحر نزواتها؟

أهو نفسُه الذي حفرَ مدينة Emile verhaeren، ليبنيَ الأعمدةَ الكبيرة، حيث الدخانُ المتصاعدُ يحجبُ أشعةَ الشّمس؟”

“Le haut soleil ne se voit pas:

Bouche de Lumiere,fermee,

Par le charbon et la fumee.”

أم هو حفّارُ الذكريات التائهةِ في القرى البعيدة؟

نعم. “بيروتُ لها ناسُها” وطواحينُها، على حدّ قول توفيق يوسف عوّاد.

وإن بقيَتْ بعضُ الزوايا منسيّةً في بيروت الأبيّة، ستبقى شاهدةً على الويلات التي مسّتْ بكرامتِها وأنوثتِها، ولكنّها، من دون شكّ، “متروكةٌ لمشروع ٍلا يزال غامضًا” …

لمَ لا نكونُ حفّارين في تلك المدن؟!

نحفرُ العتمةَ لنجدَ النّور، والألمَ لنحصدَ الأمل، والضجيجَ لنلقى السّكينة.

نحفرُ قلقَ المدنِ لنبنيَ طُمأنينةَ القرى فيها.

ولأنّ الذكرياتِ قد حفرَتْ في قلوبنا، فهلمّوا إلى مدينةِ أدونيس وعشتروت، حيث الحبُّ هو رسالةٌ سماويّة.

هلمّوا إلى مدينةِ أفلاطون، ولنحفرِ السلامَ في مدينةِ قلبِنا: الإنسانيّة.

****

(*) قراءة لرواية ” الحفّار والمدينة” -للدكتور أنطوان أبو زيد- الحركة الثقافيّة-أنطلياس