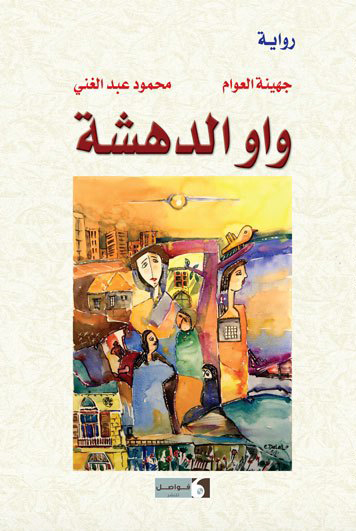

“واو الدهشة”… كاتبان لرواية واحدة!

راجح نعيم

من المرات القليلة، يكتب عملاً روائياً فنياً كاتبان، رجل وامرأة، ويأتي عملهما إبداعياً ناجحاً كما في رواية “واو الدهشة” (دار فواصل).

فكيف التقى صحافيان، جهينة العوام ابنة البيئة السورية – اللبنانية، ومحمود عبد الغني، المصري، وتوافقا على كتابة هذا العمل مُجْتَمِعَيْن؟

فيما المعروف أنّ لكل إنسانٍ أسلوبه الخاص به، وفقاً لجبلَّته أو تكوينه النفسي والعقلي، كما يقول علماء النفس والاجتماع، وهو أمر عَجَبٌ، يُحسبُ للكاتبين، ولو كان التطابق في ضوء الواقع المعيش أمراً مستحيلاً، أو شبه مستحيل. أو لم يُقَلْ قديماً، (الرجلُ، الأسلوب). أمَّا في ما يتعدّى الشكل إلى المضمون، فإن (سلمى سعيد) (جهينه العوّام) التي تجري الروايةُ على لسانها، قد اعتمدتْ منهج السيرة الحياتية، كي توضح التكوينات الجزئية لمجتمع القرى الحدودية، ممتهنةً المخاطر، فهي تغامر بكل ما أُوتِيَتْ كي تسجلَ هدفاً في مرمى الأدب الحديث، لتفوز بنعمة الرواية الحقيقية… هي شاعرة تكتب نصاً يطرح مسائل أرضية في فضاءٍ إنسانيّ رحب، بإحساسٍ تغلب عليه (كما علَّق على الرواية، الشاعر نعيم تلحوق) متعةُ المبارزة، وأكثر ما يشُدُّ الانتباه، ويأسر الإحساس تَعرُّف (سلمى سعيد) على جبران خليل جبران (دير العواصف) أسامة العارف، (المعجب بجبران أشد الإعجاب والمقلد له) في سياق جولاتها الصحافية على القرى الحدودية العالقة بين التهميش، والتهريب، وضبابية النسب، وتلازمه معجبةً بمبادئه ومجمل فلسفاته الحياتية، ومنحوتاته الفنية ولوحاته التشكيلية. هذا هو عنوان البحث الذي كانت تنوي كتابته في مراحل كتابتها للسيرة الحياتية للفلاحين السوريين واللبنانيين تحت الاحتلال، الذين هاجر أغلبهم وتقسمت بلادهم، ووجدوا أنفسهم عالقين بين ثلاث دول؛ سورية، لبنان، وفلسطين.

في (واو الدهشة) الكثير من الوقائع التي تدهشنا، وتأخذنا إلى الإعجاب بالنص الذي صوَّرَ بواقعيةٍ صادقةٍ ما حصل إبان الثورة السورية الكبرى عام 1925، وهو ما تحتاجه الرواية الحقيقية، إنها رواية جديرة بأن تُقرأ وتعمَّم، كونها تدلنا على نوازع فينا لم تصهر بعد، مضافاً إليها البعد الجبراني، المؤسس لفكرة خلود المعنى، النمط الجديد الذي تسعى إليه رواية العصر.

وهنا مقاطع من “الرواية” تعميمهاً لجمالية النص وتاريخية الحدث بتفاصيله الممتعة:

(سبحان الخلاق العظيم).

ينظر أبو سليم إلى جبل حرمون، يلف الشال الصوفي الذي حاكته له فخرية زوجته، لفة ثانية على رقبته. قريباً سيذهب القطيع إلى المشتى في أواخر تشرين الثاني وسيرتاح إلى جانب ولديه وزوجته ومدفأة الحطب.

حمل عصاه وبدأ يهش قطيعه (هرررر هرررر) بعد أن تفاجأ بعدد من الجنود الفرنسيين على أحصنتهم يقتربون منه بسرعة، تنحَّى جانباً، وتجاوزوه تاركين سحابة من الغبار، أدخلت شيئاً ما في عينه، فدمعت بشدة، وصارت تحرقه، حتى مسحها بطرف الشال الملفوف على رقبته. مشى خطوتين… سمع صوت طلقتين قريبتين. أو ربما ثلاث، صراخ سيدة، وأربعة جنود يشتمونه، ويصرخون بلغة غريبة، ويصوبون بنادقهم إلى رأسه، حتى خرَّ راكعاً، ورافعاً كلتي يديه إلى الأعلى، بينما عنزاته تركته وقفزت هاربة غير آسفة على شيء.

صعد المنادي في دير (العواصف) (دير العشائر) أعلى السطح، ونادى بأعلى صوته… يا سامعين الصوت… زغار وكبار، الحاضر يعلم الغائب، بلاغ من قيادة الحامية الفرنسية بالقلعة، الاجتماع بالساحة حالاً، وهلي بيتأخر ما بلوم إلا نفسه.

لم يكن هذا تبليغاً عادياً للأهالي، لضرورة التطعيم ضد الجدري، أو الهوى الأصفر، أو الفزعة لنشل الربد، ولا لضرورة إجراء العداد لمواشيهم.

هذا النوع من البلاغات العاجلة، والمتضمنة تهديداً يثير الرعب والخوف، فيهمس الكل بينهم وبين أنفسهم (الله يستر) تحلق الأهالي في ساحة القرية حول (أبو سليم) الذي كان بدوره يبادلهم نظرات الاستغراب والخوف. لم تُجب السياط الثمانين التي جلدت ظهره، وأكلت بعض لحمه عن الجرم الذي ارتكبه، ولا عن مصير قطيعه، إلى أن تقدم الكابتن (سيمون) من (أبو سليم) وبصق في وجهه، ثم صفعه أمام أقاربه وولديه سليم وهديه، زوجته فخرية، جيرانه، أمه وأبيه.

الكل شهد عقاب (أبو سليم) واستمع للكابتن (سيمون) وهو يوضح جرماً مباغتاً اقترفته عنزة هوجاء، انتهزت انشغال (أبو سليم) بتأمين الطريق للجنود الخيالة الفرنسيين، وقفزت إلى أعلى سور بيت قريب تبيَّن أنه استأجره أحد الضباط الفرنسيين، وقضمت أحواض زهور غالية على قلب زوجة الضابط، قسوة المشهد على السيدة الأنيقة، جعلها تصرخ باكية حتى كاد يغمى عليها، فانتقم لها زوجها الذي قفز عن حصانه على جناح السرعة، وأردى العنزة جازماً، أنها مؤامرة عن سابق إصرار وترصد للنيل من هيبة الدولة الفرنسية.

حدد الكابتن (سيمون) تهديده ووعيده لكل الحاضرين وأنه لن يتساهل بإنزال أقصى العقوبات في كل من يقدم على أي فعل مهما كان صغيراً. ثم رحل مع جنوده بعد أن صادروا عنزات (أبو سليم) وتركوه على الأرض مضرجاً بدمه وقهره، وبصقة الكابتن.

أبو سليم لم يغادر الساحة تلك الليلة، ولم يفتح فمه، توقفت حواسُهُ وروحُه، ولم تنفع دموع أمه، وتوسلات زوجته وولديه للعودة إلى بيته، وَحْدَهُ والدُهُ هوَّن عليه الأمر، تركه ومثلُهُ فعلت دير العواصف).

كان الكابتن (سيمون) يقوم بدوريته الصباحية المعتادة في منطقة (كرم أبو جسر) ترافقه زمرة من الفرسان السنغاليين وأحد مسؤولي الجندرما والضابط (توفيق). انزوى الكابتن خلف صخرة لقضاء حاجته، فقضىى ميتاً بطلقةٍ واحدة، مكفناً ببوله.

أبو سليم الذي كان حتى الأمس فلاحاً وراعياً، لا علامة فارقة تميزه عن المئات، إلا ما تناقلُه الرعاة عن تسديداته التي أردت العديد من الوحوش، كان آخرها الكابتن (سيمون). البارودة الألمانية الصنع، كانت مخبأة في (كوارة القمح) إلى جانب عظمة من عظام (الشيخ صالح) الذي ببركته وسره عند خالقه، أعمى عيون حملات التفتيش والمداهمات عنها، وبرصاصة واحدة منحت (أبو سليم) اسماً جديداً (سعد القناص). أُعلنت حالة الاستنفار العام، ووضعت الحامية الفرنسية بحالة تأهب قصوى بعد وصول أنباء اختفاء الكابتن سيمون وتعرّضه لإطلاق نار.

أرسلت فرقة استطلاع إلى (كرم أبو جسر) ولكنها لم تعثر على جثّة الكابت الفرنسي المقتول. مضى يومان حتى تمكن الجنود من إيجاد جثته، وقد سرقت ثيابه وأوراقه، وساعته، وخاتمه، التي طالبت بهما زوجته التي حضرت إلى قلعة راشيا، وتسلمت جثة زوجها ملفوفاً بالعلم الفرنسي. وقفت تنظر من القلعة إلى (دير العواصف). أمرت الجنود أن تحرق بيوت هذه القرية كلها ويقتل كل ذكر فيها، طفلاً، شيخاً، شاباً، وأن تكون عبرة لكل القرى المجاورة. قالت إنها لن ترحل ولن تدفن زوجها، حتى تسترجع ساعته وخاتمه، وتمَّحي دير العواصف من الوجود.

بمساعدة الوجهاء تمَّ العثور على الجثّة، ولكن لغز اختفاء الساعة وخاتم الزواج والثياب لم يستطع أحد تفسيره. فالوجهاء أصرّوا على أن هذا الفعل ينافي أخلاقهم وأعرافهم. هم لا ينكرون قتل الضابط، حيث إنه عدو محتل، أهانهم وأهان كرامتهم، أما السرقة فهي بالتأكيد من عمل رجل غريب عنهم وعن قريتهم.

وعد قائد حامية القلعة زوجة سيمون بتنفيذ انتقامها قريباً، ولكن في الوقت الراهن ثمة أمر أكثر إلحاحاً. فقبل شهور قليلة انضمّ العديد من رجال قرى راشيا وحاصبيا وأغلب القرى المحيطة بهما إلى الثورة السورية الكبرى التي أعلن القائد العام سلطان الأطرش انطلاقها في 21 تموز 1925 ووضعوا أنفسهم تحت قيادته.

ثوار الجبل تجمعوا في المقرن الشرقي ثم ساروا باتجاه الغرب حتى مرجعيون وحاصبيا، فانسحب الجنود الفرنسيون إلى الحامية في (قلعة راشيا) بعد معارك عدة اشتبك فيها المجاهدون مع الجنود. انضمَّ (سعد القناص) إلى المجاهدين الذين دخلوا البلدة، وانقسموا إلى أربع فرق مقاتلة، أخذت كل واحدة منها مركزها المناسب حول القلعة، وبدأت تُعِدُّ العدة للهجوم.

في اليوم الثاني تحصَّن بعضها في كروم (المنشار) الواقعة إلى الجنوب الغربي من القلعة، حيث كانوا يشاهدون جنود الحامية متأهبين للقتال وراء تحصينات برج القلعة الواقع في هذه الجهة، وخلف أكياس الرمل المقامة في نوافذ القلعة، وشرفاتها المختلفة، مجهزة بالبنادق والرشاشات.

كان الجنود الفرنسيون قد استبقوا المعركة بأيام فنسفوا بيوت الأهالي الملاصقة للقلعة بالديناميت، وأحاطوها بالأسلاك الشائكة، بحيث غدت القلعة أعظم منعة وتحصيناً، وأشدها سيطرة وتحكماً على ما حولها من بيوت وأراضٍ.

قرر المجاهدون اتباع خطة تقضي بحفر نفقٍ عبر جدران البيوت التي يفصلها عن برج القلعة حاجز الأسلاك الشائكة، وإحداث فتحات في جدران الغرف الخارجية المقابلة لسور القلعة، لتكون متاريس للمجاهدين، يشغلون به العدو ويمنعونه من التسديد. أما عناصر الاقتحام فسيتولون قطع الأسلاك وتسلق جدار السور المفصول عن سقف الطابق العلوي القرميدي بممر لا يزيد عرضُهُ عن مترين.

في ليل اليوم السابق لاقتحام القلعة، نفّذ المجاهدون عملية الخرق بواسطة بنائين ماهرين، وانقسم الثوار إلى قسمين، فريق خرج لقطع الأسلاك الشائكة، وفريقٌ تسلق جدار البرج على سلمين خشبيين.

باشر الفريق الأول مهمته تحت وابل من الرصاص والقنابل اليدوية، فسقط العديد من الشهداء. وبعد أن اقتلعوا الأسلاك الشائكة، اندفعوا يتسابقون للصعود إليها الواحد تلو الآخر، وأعُلنت بداية معركة راشيا في فجر ذلك اليوم من 20 تشرين الثاني 1925.

في اليوم الأول لمحاولة الثوار اقتحام القلعة استطاع (سعد القناص) وبرصاصةٍ واحدةٍ قنص رئيس حامية القلعة (غرونجيه).

بعد محاولات عدة فاشلة من المجاهدين لحرق باب القلعة تمكن الشيخ (قاسم) من تحطيم باب القلعة بخمس ضربات من فأسه، وإيمان سبعة أجيال من روحه” أخلى الجنود الفرنسيون ساحة المعركة، وتراجعوا إلى الخطوط الخلفية، فلم يبقَ من جند الحامية سوى من كان مختبئاً في الأقبية، في حين تزاحمت جثث الرجال والخيول التي حصدها الجنود بأنفسهم إثر تسلل الثوار إلى مرابطها كي لا تكون من غنائمهم.

حاصر المجاهدون الحامية الفرنسية داخل القلعة بعد تدمير خط دفاعها الأول، وبات وضع الحامية يزداد سوءاً تحت حصار الثوار ورماياتهم وقطع طرق الإمداد.

حاول الجنود طلب النجدة عبر الحمام الزاجل، فربطوا رسائل النجدة والاستغاثة بأرجل حمامات أطلقوها بينما الثوار يقنصونها الواحدة تلو الأخرى، تضاعف يأس الجنود، وإيمان المجاهدين. لكنَّ حمامة وحيدة نجت من القنص وأوصلت رسالة النجدة إلى القيادة الفرنسية التي أرسلت على الفور طائرة حربية رمت بمناشير تطلب فيها من الحامية الصمود ومواصلة القتال ريثما تصل المؤازرة.

المناشير الورقية تساقطت فوق بيوت راشيا، ولكن بعيداً عن القلعة، فقد سبق للمجاهدين أن أسقطوا ببنادقهم أربع طائرات للفرنسيين مما أرغم الطائرة على الحذر، وخصوصاً أن القلعة في منطقة عالية، وإمكانية إسقاطها كبيرة. مرّ اليوم الثاني من القتال الحامي، والثوار يستبسلون في الهجوم. أدركوا ظهر يوم 22 تشرين الثاني قرب استسلام الحامية وتحرير القلعة فقد كان الجنود الفرنسيون محاضرين تماماً وهم على وشك الاستسلام، وتضاعف يأسهم من وصول المآزرة إليهم.

لكن للأقدار لحظاتها، فحين التقطت (مريم) إحدى المناشير التي رمتها الطائرة وقرأته، ذهبت مسرعة إلى القلعة حتى بلغت السور من الناحية الشمالية الغربية لتسلم الرسالة لحاميتها ووقفت في زاوية صعبة لا تستطيع بنادق المجاهدين قنصها، وبدأت تصرخ من الأسفل وهي تلوح بيدها لهم: رسالة.. رسالة رمى لها الجنود الفرنسيون المحاصرون في الأعلى بحبال، وسلة كبيرة، قفزت داخلها، وسحبوها إليهم وهم يؤمِّنون تغطية نارية لها.

قالت لي (فخرية) إنها لم تنس هذا المشهد حتى بعد مماتها، فقد كان قلبها يخفق بشدة، والشلل يتسلل إلى جسمها كلما ارتفعت تلك السلة للأعلى. أما أنا فقد بدا لي مشهداً من فيلم سينمائي من إخراج (كورساوا). السلة للأعلى وعشرات البنادق تحاول إسقاطها، وعيون المجاهدين المتمترسين حول القلعة، الأهالي والذين يرصدون خلف النوافذ، وعلى السطوح وقد تجمهروا، تقابلها عيون جنود الحامية، جُثث القتلى والشهداء والخيل، ريش، ورسائل ملفوفة ما زالت مربوطة بأرجل الحمام، صمْتٌ، ثم مطر يتساقط، جبل حرمون يخفي رأسه تحت غيمة سوداء كثيفة، يحاول ألا يكون شاهداً على مهزلة كهذه، (وسعد القناص) يطلق النار، السلة ترتفع وترتفع، وماري تُلَوِّح للجنود فرحة لا تأبه للدماء التي تسيل من ذراعها، تمد يدها، توصل الرسالة ليد الضابط (وسعد القناص) ما زال يتابع المشهد مستعيداً ساحة دير العواصف، والجلدات، وبصقة الكابتن التي اختلطت يومها بالمطر وهي تسيل على وجهه. كان نص الرسالة:

(من الجنرال غاملان إلى قائد قلعة راشيا: ستصل النجدات إلى راشيا في الوقت المحدد لها كي تطيح المتمردين نهنئكم على دفاعكم المجيد).

وصلت الرسالة، ومريم التي أصيبت في يدها، قُلدت فيما بعد وساماً فرنسياً، داوى جرحها، وفتح جراح قرى بكاملها.

في 24 تشرين الثاني 1925 تمكنت قوة الدعم من دخول راشيا، وترأس الكولونيل (كلينمان غرانكور، نجدة كبيرة صعد بها إلى وادي التيم الجنوبي عن طريق النبطية مرجعيون ثم واصل زحفه نحو الشمال ليُحكم الطوق على راشيا.

كانت إشارات الدعم تلمع في السماء، وقوات المساندة في طريقها إلى القلعة لنجدة الحامية الفرنسية، مما أدى إلى انسحاب الثوار.

بعبارات صريحة وجرعات زائدة من الحقد، وإشارات لا تقبل التأويل، هبَّ جنود الحامية بعد وصول المؤازرة للانتقام من المجاهدين من جهة، ولمقتل الكابتن سيمون، وتنفيذ، رغبة زوجته بحرق دير العواصف، وإبادة كل سكانها، خصوصاً الذكور من جهة ثانية، لبى الجنود النداء متخندقين ببزة الحرية. ألقوا القبض على الكثير من الشبان والرجال اقتادوهم إلى القلعة، زجوهم في سجونها التي امتلأت، فصاروا يطلقون النار على المعتقلين، ويرمون الجثث في بئر قديمة داخل القلعة ردمها الفرنسيون بعد ذلك بسنوات قبل خروجهم من لبنان.

الهاربون من (دير العواصف) ركضوا حفاةً عراة، حملوا ما استطاعوا حمله، الطائرات فوقهم والمدافع صوبهم وبنادق الجنود تصطادهم كالعصافير.

النساء والشيوخ والأطفال، تركوا خلفهم بيوتاً تحترق وقلوباً تحترق، مواشيهم وأرزاقهم وطيورهم كانت تجعر وتصرخ بينما النار تصهر كل شيء. قفزوا فوق جثث أحيائهم، تعددت خيارات موتِهِم، عمق جراحهم وأنواع حروقهم.

ظلّت عيونهم مفتوحة ترصد الفاجعة، تركوا امرأة تلد طفلها الأول، طلقات الولادة اشتبكت مع طلقات البواريد، حملت المرأة وليدها وحبل السرة ما زال متدلياً يصل بينهما، وزحفت بعيداً عن كرة نارٍ قذفها جندي سنغالي قرب فراشها، أجهز على ابنها.

أبو (محمود الطحان) قتل أمام بيته وهو يقول (مثل ما الله بريد) مهيبة حملت رضيعها على صدرها وثياباً دافئة على عجل صرّتها بيدها الثانية، ظلت تركض مع الفارين. لم تلتفت إلى الوراء، ولا انتبهت أنها حافية القدمين، حتى وصلت إلى مغارة (سعد القناص)، قد أرشد أهل بلدته إليها، هو الذي خبر المراعي بين سوريه ولبنان شبراً شبراً وكانت النار لا تزال تشتعل ورائحة الدخان تتصاعد من القرية، وداخل المغارة غطت النساء الأطفال بما تيسر بينما وقف الرجال يتأملون منظر النار من بعيد.

مهيبة انزوت بالقرب من النساء، التقطت أنفاسها على عجل، ضمت وليدها إلى صدرها، وأسندت ظهرها على حجر داخل المغارة، سحبت غطاء رأسها لتغطي ثديها وترضع وليدها وكشفت عن وجهه، وكمن قرصها ثعبان، فتحت البقجة وهي تصيح: يوسف… يوسف… رميت يوسف… يوسف ضارررع.

لا حول ولا قوة إلا بالله، جنّت المرا وكانت تحمل ابنها وبقجة ثيابه طول الطريق، ونحن هربانين، وبعدين تعبت، وتخلصت من البقجة لتخفف حملها، وهلق اكتشفت أنها رمت ابنها بدل البقجة.

(سعد القناص) في الخارج كان يرقب النار وهي تأكل دير العواصف، يشير بسبابته:

هذا بيت أبو حسن الذي يحترق، وهذا بيت ديب الأخرس الذي بدأ يشتعل… ثم أطلق وبحرقة، وهذا بيتي الذي يحترق الآن.

نزل من المغارة بأعلى الجبل، وعاد إلى دير العواصف، مقتفياً أثر الهاربين علَّه يهتدي إلى الطفل. على الطريق كانت دماء القتلى لا تزال طازجة، ورائحة الدخان تحملها الريح مغمسة برائحة الأجساد المشوية، فتفتك بما تبقى من عقل.

ثمة من يجرؤ على التفرج، وبيع النصائح لجرحك في مهرجانات اليباب، كفّه التي أردتك تبقى شاهدة ويبقى لجثتك المستمرة في محاولة الحياة ظلاً دافئاً يحفر جلد التراب المحترق في صمته، فتتخلى الشعارات عن تجلياتها غير آبهةٍ بالانزلاق إلى خانة الإذلال.

من بعيد، الناجون من دير العواصف في المغارة كانوا يتأملون قريتهم، ويبكون بيوتهم التي تحترق. زعموا أنهم شاهدوا الدخان الأبيض يغطي السماء ويرسم خيّالاً ظل فوق بيت الشيخ (أبو محمود) كلما حاول الجنود الفرنسيون حرق منزله. كان يظهر الخيال فتنطفئ النار، أكثر من ثلاث مرات ظهر الخيال وأنقذ البيت من الحريق، كما أنقذ (سعد القناص) يوسف ابن (مهيبة أو (يوسف الضائع) كما لقبته دير العواصف في ما بعد، العناية الإلهية تكفلت بكتابة يوم ميلاد جديد، ليوسف ودين برقبة والدته لسعد القناص لن تنساه حتى الموت.