لم يبقَ منه سوى هياكل مبعثرة في بعض الزوايا: الأَتُّون في لبنان… حكاياتُ سَهَروسَـمَر فـي انتظار الكِــلْس

(قرية بعبدات وجوارها نموذجًا)

دراسة تاريخية أثرية اجتماعية حضارية (منطقة بعبدات نموذجًا)

د.رجاء يوسف لبكي

مقدمة

الأَتُّون من المنشآت الماديّة شبه المنسية. وإذا عرفت قلّة من جيلنا ما هو الأَتُّون(أو الياتُون بالتعبير الشعبي)فلأن هياكله منتشرة في المناطق اللبنانية. والفئة القليلة التي امتهنَت صناعة الكلس في الأَتُّون تخطّى عمرها الخامسة والسبعين. فحرفة صناعة الكلس في الأَتُّون انقرضت وحلّت الترابة المصنّعة في المعامل الحديثة مكان الكلس “البلدي” المستخرج بواسطةالأَتُّون.

سأحاول في هذا البحث تعريف الأَتُّون وتأثيره على المجتمع اللبناني، انطلاقًا من إشكالية: ما مدى تأثير أَتُّون الكلس، والعمل فيه، على الثقافة والحياة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وتطوُّرها؟ وسأنطلق من خمس فرضيات:

أ ــالأَتُّون مورد رزق أساسي للعاملين فيه.

ب ــإنتاج الكلس حاجة ضرورية في المجتمع اللبناني.

ج ــ العمل في الأَتُّون صعب وشاقٌّ وله خبراؤُه.

د ــالأَتُّون مؤسسة اقتصادية.

ه ــالأَتُّون مَلقًى اجتماعي.

وسأعتمد في هذه الدراسة الماديةعلى المنهج الوصفيوالتحليلي، تركيزًا على المتغيرات وتأثيرها في المجتمع الإنساني.ولتوضيح هذه الفرضيات، سأبدأ بتعريفالأَتُّون وهندسته وبنائه، ثم أستعرض مستلزمات تشغيله،وبعدها أتناول وزن الكلس وكلفة الأَتُّون وأرباحه وأثره الاجتماعي والاقتصادي، بلوغًا إلى الاستنتاجات. وابتعدتُ في بحثي عن الأحكام المسبقة والاستنتاجات السريعة السطحيّة غير المسْندة والإسقاطات،وتجنّبت التأويل والشطط والتعميم.

هذا العمل استندعلى تحقيق حقلي ميداني قمتُ به، شمل زيارة عدد كبير من الأتاتين، خصوصًا في بعبدات وجوارها،ثم في مناطق أخرى لا تزال هياكلهاأوبعضٌ منها قائمًا حتى اليوم. استجمعت معطيات تعود إلى هذه الإنشاءات وتحديد مواقعها الجغرافية، وأصحابها، ومن عمل فيها، وواقعها اليوم، واضعًا نماذج خرائط ورسوم لهذا النوع من الـمَعالم.كما اعتمدت على مقابلات شفهية مع أشخاص عملوا في الأتاتين، يُشكّلون مصادر موثوقة خاصة. وكانت الروايات العديدة تلتقي حول تقنية العمل في الأَتُّون، وإن اختلفت تفاصيل صغيرة غير مؤثرة على العمل.واستعنتُ بمهندسين وأصحاب خبرة وكيميائيين وجغرافيين كي يأتي عملي أكثر دقة، ووثَّقْتُ التفسيرات والشروحات بصور ورسوم تسهل فهم التقنيات.

***

1 ــ تعريف الأَتُّون وهندسته وبنائه

1 ــ 1 ــ الأَتُّون: تعريفه وتاريخه

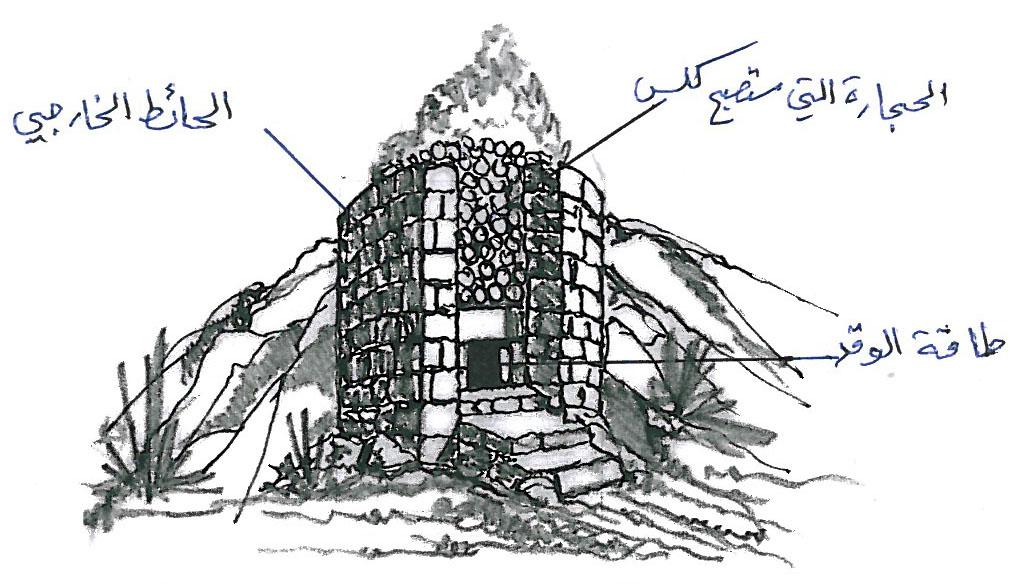

الأَتُّون لفظة قديمة[1]، ويُقال له اليأَتُّون، فصيحها أَتُّون وأَتُّون، جمعها أُتُن أو أتاتين. وهي حفرة كبيرة أسطوانية مستديرة واسعة من الأعلى وضيقة عند القاعدة. يتراوح عمق الحفرة بين 8 و 15 متراً، وفق كبر الأَتُّون أو صغره. ويبلغ قطره من الأعلىنحو 4 إلى 6 أمتار، ليُصبح في أسفله ما بين المترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.الغاية من إنشائه: تأمين كلس طبيعي كان مادّة ضروريّة للبناء ولطرش الجدران ومكافحة الأوبئة والحشرات.

وردَ ذكْرالأَتُّون في التوراة في سفر دانيال[2] عندما أَمَرَ الملك البابلي نبوخدنصَّربرمي رفاق دانيال شدرك وميشك وعبدنجو في عُبّ أَتُّون النار الـمُتَّقِدَة. ووردت كلمة أَتُّونفي الفصل الثالث من سفر دانيال أكثر من 15 مرة، ما يدل على أنّ الأَتُّون كان موجودًافي مرحلة الحضارات القديمة، أقلّه في القرن السادس قبل الميلاد. واستمرّ العمل به على مرّ العصورفي المرحلة السابقةِ الثورةَ الصناعية.وفي لبنان توقّف العمل بهمع منتصف خمسينات القرن العشرين، حتى ليندُر اليوم وجود الكلس الحجري.

***

1 ــ 2ــ هندسته وبناؤه

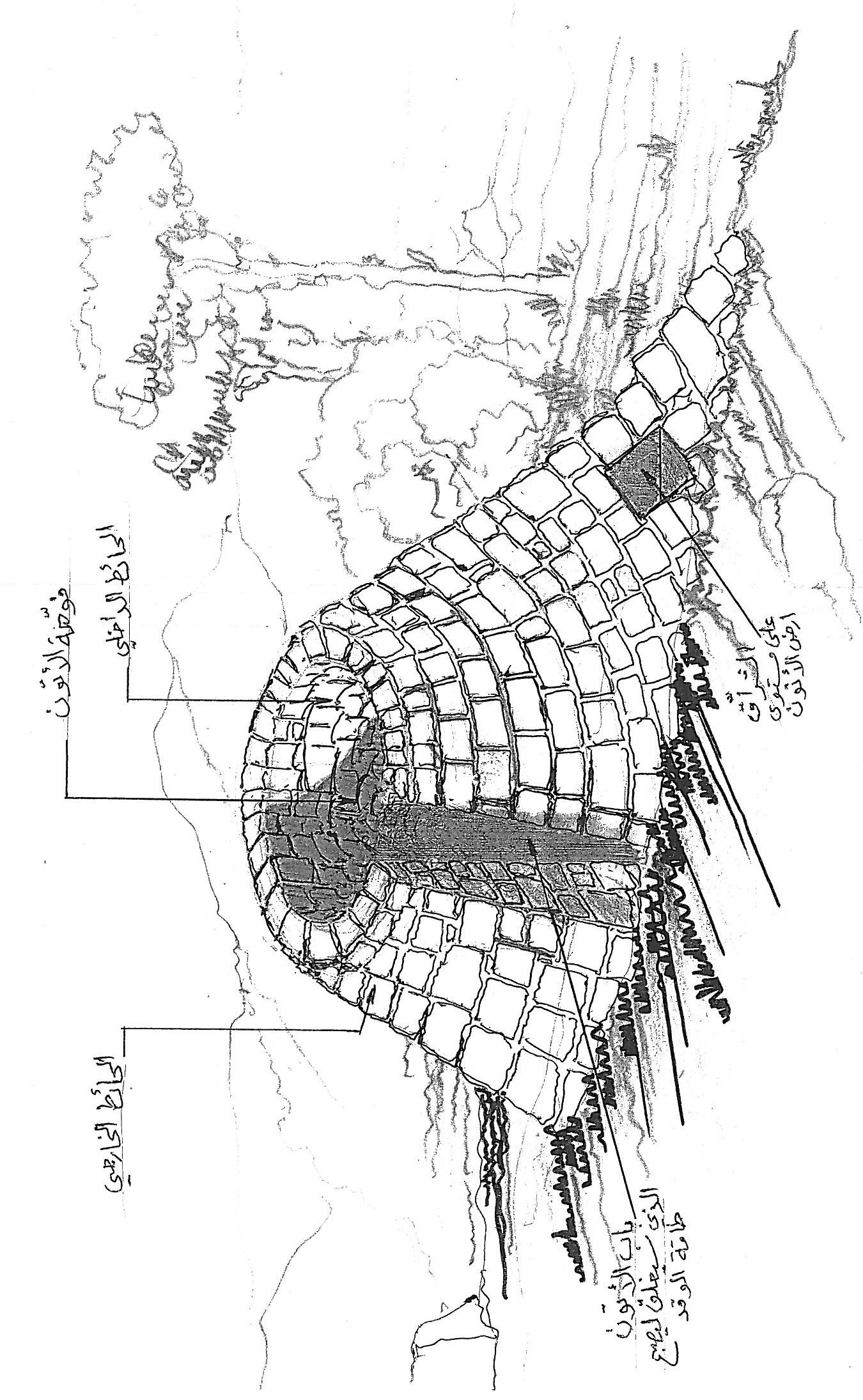

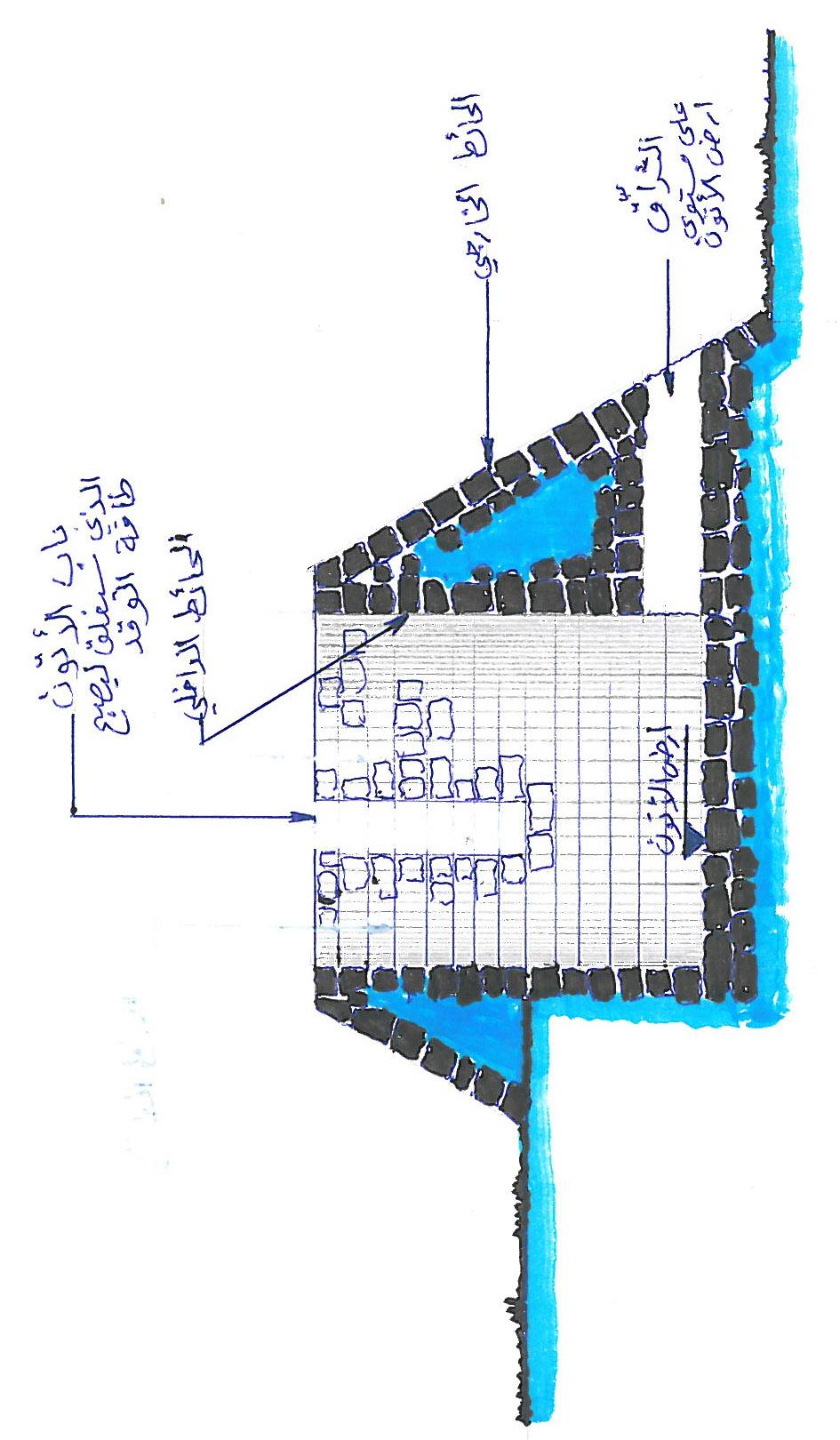

يُبنى الأَتُّون وفْق هندسة خاصة حيثما يكثر الوقود في الأحراج. ويجب أن يكون نصفه عند سفح أرض مرتفعة بمحاذاة جبل، ونصفه الآخر طليقاً. يتمّ بناؤُه على الشكل التالي:يبدأ باني الأَتُّون بتفريغ التراب من جانب السفح حتى تتمّ لديه نصف دائرة كبيرة قطرها بين خمسة أمتار وسبعة. بعدها يبدأ ببناء الشرّاق (المنفذ الذي يدخل منه الهواء لاحتراق الوقود). وهو نفق كبير بعُلُوّ نحو 130 سنتم وعرض متر،مسقوف بحجارة كبيرة.ثم يضيف تباعًا حتى يصل البناء إلى نصف دائرة الأَتُّون.وتُبنى في أرض دائرة الأَتُّون قناتان متقاطعتان أخريان “مَسْتوفتان” أي مسقوفتان بالحجارة ومتصلتان بالشرّاق، وظيفتهما توزيع الهواء في أرض الأَتُّون ليكون الاحتراق سريعًا وشديدًا.بعد انتهاء البَنّاء من بناء الشرّاق والأقنية في أرض الأَتُّون يبدأ ببناء جدران الأَتُّون.وفي الجهة الطليقة التي لا تستند إلى جانب السفح، يبني مصاطب متدرجة ويغمرها بالتراب، لكنه يترك في وسطه منفذًا لقذف الوقود إلى جورة الأَتُّون.وهكذا يتألّف الأَتُّون من:

أ ــجدار مؤلف من صفَّي حجارة،بينهما قميصٌ ترابيٌّ يُثَبِّتُ هيكل الأَتُّون ويعزل النار ويضبط الحجارة.

ب ــتوجد أحيانًا طبقات للجدار الحجري الخارجي الـمُغطّى بتراب على علو معيّن، سماكتُه نحو مـترَين.

ج ــيقد يحاطُ جزء منالجدار الخارجيبتراب طبيعي لأن الجزء الآخر من الأَتُّون مُحاط بأرض مرتفعة، فالحائط الداخلي يحدّه التراب حيث يكون الأَتُّون مغروسًا من إحدى الجهّات.

د ــالمساحة المتبقية من الحائط الداخلي مؤلّفة من قميص ترابي بينها وبين الحائط الحجري الخارجي الطليق.

ه ــأعلى قليلًا من وسط الأَتُّون فتحةٌ تصل إلى سطحه، وتمرّ في القميص الترابي، عرضها نحو متر وطولها بين 3 و4 أمتار وفق حجم الأَتُّون، لـتعبئة الأَتُّون بالحجارة، وسحب حجر الكلس من الأَتُّون بعد احتراقه كليًّا.

يُبنى الشرّاق في أسفل الأَتُّون وعلى مستوى أرضه، وهو يربط أرض الأَتُّون بخارجه من الجهة المقابلة الفتحة.وهو يتّصف بمتانته وصلابته، يسهّلُ دخول الهواء إلى نار الأَتُّونومرور العمّال إلى داخل الأَتُّون لتنظيفه من الرماد الناتج عن احتراق الحطب[3].

الأَتُّون فارغًا حفرةٌ يضيق قطرها عند أسفله، وهو من الداخلعلى شكل كور حجري.أثناء بناء الأَتُّون ينبغي تجنُّبُ مخاطر قد تحصل خلال إشعال الأَتُّون، لذا يجب أن يكون البناء متينًا دائريًّا دقيق المقاسات والانحناءات والعلو كي تلفح النار في الداخل جميع الحجارة بشكل متساوٍ، من هنا ضرورة وجود طبقة ترابية عازلة بين الحائطين الداخلي والخارجي لـــرصّ التراب وتأمين العزل والضبط. فأيُّ خلل في البنيان وعدم الالتزام بمقاسات الأَتُّون وهندسة عقده وبنائه، يُعرّضه إلى تفسّخ هيكله. لذا يُعهَد إلى أصحاب الخبرة والبارعين والمختصّين لبنائه وعقْد قبّته[4].

***

2 ــ مستلزمات تشغيلالأَتُّون

تحتاج صناعة الكلس في الأَتُّونإلى نحو 12 عاملًا للقيام بالمهام المطلوبة لتشغيله نحو أسبوعين نهارًا وليلًا، وإلى حجارة ذات نوع معيّن، وإلىحُمولات كشح، وإلىعمّال يملأون الأَتُّون بالحجارة ويعقدونه ويؤمّنون له الحطب والإشعال على مدار الساعة حتى ينضج الحجر(أو “يستوي”) ويتحوّل إلى كلس، فضلًا عن طقس مناسب معتدل وغير ماطر.

2 ــ 1ــالحجارة ونوعيتها

لا يصلح لصناعة الكلس إلاّ الحجر الكلسي الأبيض (متوافر فيمناطق لبنانية)، ولا تصلح الحجارة الصوّانيّة والزرقاء والسوداء والصفراء لصناعة الكلس[5]. لذا تُبنى الأتاتين قرب مقالع حجارة كلسية بيضاء صالحة للكلس، ووسط غابات الصنوبر لتأمين النار في الأتاتين.

تستخرج الصخور من المقلع القريب من الأَتُّون فتُقطّع وتُقصّب بأحجام مختلفة لرصفها متدرّجةً داخل الأَتُّون وفق طريقة معيّنة.وشرط المعماري دقّةٌ وخبرةٌ في التقصيب والبناء. ويشرف على تقصيب الحجارة “عقّاد”الأَتُّون(من يعقد قبّته ويقفلها).

***

2 ــ 2ــ مَلْءُالأَتُّون بالحجارة وعقْده

يتطلّب ملء الأَتُّونبالحجارة وعقْد قبّته بنّاءً خبيرًا لم يكن متوافرًا في كل قرية، لذا كان يُستعان بالكفيِّ لعقد الأتاتين أينما وجد. ويتطلّب بناءالأَتُّونقواعد حسابية خاصة لبناء عقده كالرسم واستعمال البيكار، واعتمادًا جيّدًاعلى المقاسات الدقيقة، واحتسابًا علوَّ العقد وقطْره وشعاعه وحنْيته وتركيز حجر الغلق أو القفل (حجر محوري يرتكز عليه العقد)وحذاقة طريقة وضع الحجارة الكلسيّة المقطّعة من الصخور الكلسية البيضاء داخلَالأَتُّون بعد تجذيبها وتقصيبها وتنضيدها (تنسيقها وترتيبها) في جورة الأَتُّون بالحدّ الأدنى. وعملية مَلْء الأَتُّون وعقده تتمّ على الشكل الآتي:

تعبّأ المنطقة السفلى داخل الأَتُّون بحجارة مقصّبة صغيرة تصل سماكتها إلى 40 سنتم. والتعبئة تتمّ على شكل دائري. توضع الحجارة الكبرى من أسفل إلى أعلى، وتُترك وسطَ الأَتُّون أسطوانة فارغة يتراوح قطرها بين المتر ونصف المتر تضيق من منتصف الأَتُّون إلى أعلاه لتصبح مقفلة كليًّا في النقطة العليا من الأَتُّون حيث تقفل بشكل عقْد. ولقنطرةالأَتُّون(أو العقد) طريقة بناء ترتكز على مقاييس علمية دقيقة يقوم بها العقّاد، ويُطلق على حنية القنطرة اسم “قرعة الرجل” (أو قرعة الأَتُّون أو قرعة اليهوديأو القبّة). وتوضع فوق القرعة حجارة كلسية صغيرة من دبش وحصى، وتُعرف بـ”الركة”[6]. وتتراوح سماكة الريش[7] الكبيرة داخل الأَتُّون بين 40 سنتم و100 سنتم وفْق ارتفاعه. وقبيل قفل الأَتُّون(أو عقده) نهائيًّا يُصبح قطر الأسطوانة الفارغة القائمة في الوسط نحو20 سنتم، فتُقفَل بالقفل (أي حجر الغلق). وعند رصف الحجارة داخل الأَتُّون يجب الإبقاء على مَنْفَسَين لتغذية النار بالهواء:

1 ــ“الشرّاق“، يَربط الخارج بأسفل الأسطوانة الفارغة[8].

2 ــ“طاقة الوقد“(تُعرف بـ”الزغرين” أحيانًا) في جهة معاكسةٍ موقعَ الشرّاق، على مستوى يوازي وسط الأَتُّون، وتتصل من الوسط بالأسطوانة الفارغة، فتحتها مربعة غالبًانحو 60 × 60سنتمعلى شكلU، تُقفل ببلاطة وتُبنى تزامُنًا مع تعبئة الحجارة في الأَتُّون.وحجارة طاقة الوقد لا تتعرّض للتكلّس لأنّها مغطّاة بطبقة من التراب، ولأنّ لهيب النار يرتفع إلىالأعلى من دون المرور بالطاقة.

***

2 ــ 3 ــ تأمين حمولات “الكشح”[9]

تبدأ مرحلة تأمين حمولات الحطب (أو الكشح)قبل إِشعال الأَتُّون بعشرة أيام إلى خمسة عشر يومًا، وتتواصل خلال إِشعاله. وتشملحمولات الكشح حطب السنديان والصنوبر واليرز (الصنوبر البرّي) والبلُّوط والجربان والسْنَيْسنة (نوع من الحشيش) والوزّال والطيُّون والبلّان وأنواع الحشائش حتى أوراق المشحرة[10].تُشقَع هذه الحمولات وتُحمل على ظهور الرجال أو الحيوانات. وزنا لحمولة بين 50 و60 كلغ.تُنقل إلى ساحة الأَتُّون قرب طاقة الوقد. ويظلّ نقل الكشح قائمًا حتى الأيام الثلاثة الأخيرة من تشغيل الأَتُّون لأنّ ساحة الأَتُّون قد لا تتسع لحمولات الكشح دفعةً واحدة. وعند بدء تشعيل الأَتُّون تُحرق بعض حملات الكشح ويؤتى بغيرها فورًا حتى “استواء“الأَتُّون أي نضج الحجر ومن الضروري ألاّ ينفد الكشح، وحين يتم ذلك يهرع العمّال لجلب المزيد من هذه الحمولات[11]، ولو كان المكان بعيدًا، فالمهمّ أن تبقى النار مشتعلة في الأَتُّون. وكان يعمل في نقل حملات الكشح عدد كبير من العمّال وبشكل دائم لفترة أسبوعين تقريبًا يتراوح عددهم بين 10 عمّال و15 عاملًا.

كانت حاجةالأَتُّون من حمولات الكشح تتراوح بين 1400 و2800 حمولة. وكان العماليعملون بـنظام “المقاطعة“(أي “الخسكار“: ينهون العمل بأجرة معيّنة من دون الالتزام بالمدّة)، فيبدأون منذ الفجر حتى الغروب، ويتنقّلون في المنحدرات والدروب الضيّقة بين الصخور والأشجار والمزالققمزًا وَوَرْبًا. كانت تتوافر فيهم القوّة ومعرفة الطرقات. وعدَّة الحمّال حبل متين من القنّب[12]في طرفه”معقيلة” من السنديان تساعده على ربط الحملة بقوة،وعصا خشبية تسمّى “دكش“[13]. يصعب العمل النهار فكان العامل يُنهي مقاطعته أو خسكارهويرجعإلى بيته باكرًا[14]. وكان العمال يلجأون إلى هذا العمل المتعب لأن أجره مرتفع وفرصته اقتصادية ثمينة (ثمن نقلة الكشح كان 18 قرشًا[15]).

***

2 ــ 4ــ الطقس المناسب لإِشعال الأَتُّون

أفضل فترة لتحضير إشعال الأَتُّون: من منتصف الربيع إلى منتصف الخريف،حين الطقس مشمسٌ قليل المطر لأن هذا إذا بلّل الكلس يفسده فيخسر أصحابه مبالغ كبيرة. لذا تتم حماية الأَتُّون والعمّال من الشتاء فلا تشوب العمل صعوبات خارجإرادة صاحب الأَتُّون والعاملين معه.

2 ــ 5 ــ إشعال الأَتُّون و”استواء” الحجر وإنتاج الكلس

2 ــ 5 ــ 1 ــ تشعيل الأَتُّون

يبدأ وقْد الأَتُّون بعامل واحدٍ ليومين أو ثلاثة أو أربعة وفق كبره.تتجمَّع حمولات الكشح في ساحة الأَتُّونوتُسحب بالدكش ويضعها الوقّاد داخل الأَتُّون. ولا يتوقّف نقْل الكشح في الأيام الأولى إلى ساحة الأَتُّون،لأنّ هذه الحمولات قد تنفد بسرعة قبل نضج الأَتُّون. لذا يظلُّ الحمّالون دائمًاجاهزين. والعامل الذي يقف أمام بيت النار يسمّى الوقّاد،يرمي الحطب داخل الأَتُّونبواسطة دكش خشبي أو حديدي،ذي إصبعَين قصيرَين، طوله نحو نصف متر، مثبّتةٌ فيه عصا متينة من السنديان يمسك بها الوقّاد بيديه ويُدخل الإصبعين في غمْر الحطب (حمل الحطب) ويلقي به في النار.

عندما يتعب الوقّاد يأتي وقّاد آخر ويحلّ مكانه كي يرتاح. ويتبادل الوقّادان الوقْد كلّ ساعتين نهارًا وكلّ أربع ساعات ليلًا، وهو ما يسمّى بـ”البنّور” أو “البنّورة” أي يعمل العامل ساعتين في نهارًا ويرتاح ساعتين، وفي الليل يعمل أربع ساعات ويرتاح أربع ساعات. ويختلف البنوّر بين أَتُّون وآخر. أحيانًا يعمل العامل ساعةً ويرتاح ساعةً في النهار، ويعمل ساعتين ويرتاح ساعتين في الليل، وغالبًا تكون ساعات عمل الليل المتواصلة ضعف ساعات النهار[16].

يسمّى النهار الكامل أو الليل الكامل “العدّان“[17] أي 12 ساعة. ويكيلون الوقت حسب العدّان فيقولون مثلاً:”أنهينا العمل في الأَتُّون بعد 20 عدّانًا”(أي عشرة أيام). ويقسم البنوّر إلىعدّادين، فساعات العمل المتواصلة في الليل تختلف عن النهار.يبدأ الوقّاد العمل بـجدية ومهارة وقوة وانتباه مركّزًا نظره على أحمال الحطب وباب النار في أول سبعة عدادين تقريباً من أصل عشرين عدّانًا يتطلّبها الحجر كي ينضج ويصبح كلسًا. وبعد سبعة عدادين تقريباً يقوى لهيب النار ويشعر به فيقولون “كَلِبَ” الأَتُّون أي هاجت ناره، ويبدأون العمل بـ”الدكشين” أي يعمل وقّادانأمام موقد نار الأَتُّونإذ يصبح في أوج حماوته وأجيجه. لذا تخرج النار من الباب فيتلقَّفها الوقّادان بغمر من الحطب، وعندما ترتدّ يرميان الغمر إلى الداخل. وأحيانًا يهرب الوقّاد من النار ويبتعد فيوقدها عن بعد؛ وتأكل النار الحطب قبل وصولها إلى الأسفل. يستمر العمل في الدكشين حتى استواء الحجر[18]. والقطّاع هو الذي يقطّع الحمولات إلى أغمار ويقرّبها من الوقّاد المفترَض أن يبقى واقفًا في مكانه. والمقدّم هو الذي يأتي بحمولات الحطب البعيدة عن الساحة ويقرّبها من القطّاع الذي يجب أن يبقى قريباً من الوقّاد[19].

وكي لا يبقى الجمر داخل الأَتُّون، يَدخل رجل في الشرّاق ويُعرَف بـ”المنظّف“، ومعه “قحفة” حديدية لسحب الجمر (قطعة عريضة كالمجرفة لها مسكة حديدية موصولة بمسكة خشبية طولها 3 أمتار). يسحب المنظّفُ الرمادَ بواسطتها بعد دخوله في الشرّاق ويضع الجمر على لوح التوتياءفيسحبه بشريط ويرميه خارجًا[20]. والهدف من سحب الجمر: عدم خنق نارالأَتُّون وضرورة توافُر الأوكسيجين دائماًلبقائها مشتعلة.وكان يُسحب الجمر ثلاث مرّات في اليوم الواحد[21]وفق ما يقرّره الوقّاد أو المنظّف، فلا “يُشحتر“الأَتُّون)أي لا يصبح أسود اللون([22]لأن الشاروق على مستوى الأرض، وقد يشحتر الحجر في البداية لكن الشحتار يختفي عندما ينضج الحجر.

في الأيام الأولى من الوقد يكون الدخان أسودَ كثيفًا صاعدًاإلى الفضاء، فيُرى من مسافات بعيدة، ثم يأخذ بالصفاء تدريجيًّا. وفي الأيام الأخيرة تظهر النار من أعلى الأَتُّون ويصبح شكلهاكـ”أذني الفأرة”، لونه أزرقكالسراب قبل الاستواء (كَلون نار أفران الغاز اليوم في البيوت)، ويقولون “نَوَّر الأَتُّون” عندما تنشب النار بهذا اللون، ويكون استوى الحجر داخل الأَتُّون[23].

عندما “يكلب“الأَتُّون وتكون النار في عنفوان التهابها قد يرى صاحب الأَتُّون أنّ الكشح لم يعد يكفي فيطلب من العمّال نقل الكشح من جديد، وأحياناً يقطع الصنوبر المتقارب الكثيف (العبي) ويقدّمه أخضر للنار. ومهما كانت الصنوبرة ضخمة، ما إن يرميها الوقّادون في النار حتى تلتهمها بسرعة هائلة[24].

أخيرًا، عندما يهبط الهرم المرتفع(أي القرعة)من أعلى الأَتُّون، يكون هذا “نضج”وأصبح كلسًا صافيًّا،فيوقفون النار ويسدّون الطاقة سدًّا محكمًا. ويُستنتج بأنّ فرقة الأَتُّون كانت تتألّف تقريبًا من 12 رجلًا: 4 وقّادين، قطّاع، أربعة مقدّمين، منظّف، حمّال أجرار (شاب يعمل بنصف أجرة يأتي بالماء من أقرب نبع إلى العمّال العطاش بسبب حرارة النار والشمس)، وعلى رأس هؤلاء جميعًا مديرُهم صاحب الأَتُّون أو ضامنه أو من ينوب عنه.ومن الضروري أن يكون الانسجام تامًا بين العمّال لأنّ أي اختلال أو اختلاف أو ضعف في الترتيب أوالتنظيم أوالمبادلة أوالمداورة يسبب خسارة لصاحب الأَتُّون، أو ضامنه، لأن إنشاء الأتاتين كان يتطلّب مالًا وفيرًا ووقتًا طويلًا ومجازفةً ودقّة تنظيم.

***

2 ــ 5 ــ 2 ــ “إستواء” الحجر

بعد أيام من الوقد،وهبوطقبّة الأَتُّونقليلًا، وصعود الدخان الأزرق كَلون السراب، تكون استوَت حجارةالأَتُّونونضجت بشكل كامل وأصبحت جاهزة للاستعمال. وللتأكد من ذلك يتم إدخال عود في قلب حجارة الكلس، فإذا كان دخوله سهلًاتأكّدوا من نضجه. والحجارة التي تنضج هي الحجارة المرصوفة في الداخل،فإذا لم تتكلّس الحجارة بعدُ داخلَ الأَتُّون تكون الأسباب:نوع الحجارة غير القابلة أن تصبح كلسًا(كالحجر الأسود وحجر الصوان إذ أُدخِلا خَطَأً في الأَتُّون، أو خطأ في طريقة تعمير الأَتُّونإذ لا تصل النارإلى كامل أقسام الحجارة فلا يكلَّسقسم منها،أوعدم سحب الرماد في الوقت المناسب، أوعدم دخول هواء بشكل كافٍ لتغذية النار فيتأخر العمل في الأَتُّون، أوتوقُّف الوقد قبل الأوان، وأسباب أخرى قد تؤدي إلى عدم تكلُّس الحجر ما يجعل ضامن الأَتُّون يخسر أموالًا كثيرة.

****

2 ــ 5 ــ 3 ــ إنتاج الكلس وفوائده

بعد استواء الحجر(أو نضوجه)”يُرَيَّحُ“الأَتُّونيومين أو ثلاثة ويسحبون السدّ الذي أقفلت به الطاقة،ـ ويسحبون البلاطة عن الطاقة و”يفقّسون” الأَتُّون منها بـحديدة طويلة، فتهبط القبّة ثم الأَتُّون وهكذايكون كلُّ فراغ الأَتُّونالداخليامتلأ بالكلس.

تبدأ تعبئة الكلسفي أكياسجنفيص من أعلى الأَتُّونإلى أسفله[25] فلا يُترَك كثيرًا في الداخل لأنّه “يقوّع” و”يُبيد” أي يصبح كالبودرة ولا يعود صالحًا. فالحجر عندما يُكلَّس يصبح كالعجين. والكلس يحرق اليدين ويصبح سهل التفتت[26]. وتُنقلالأكياس على العربات وظهور البغال والحمير بوساطة المكّارين وتُبَاع للتجّار الذين بدورهم يبيعونها لمن يحتاجه.

كان الكلس في العهود القديمة مادة أساسية لصناعة الخزف (الفخار) بعد أن كان يُمزَج بـمواد ترابية؛ وكانوا يمزجونه بالرمل والزيت ويستعملونه في بناء السدود والحصون والقلاع والأسوار وغيرها.ولم يكن أي بناء يقوم من دون الكلس، فيوضع في أساس البناء وفي الجدران وفي تلييسها (توريقها) وتبليطها وطرش المنازل والأبنية بواسطة مكانس خاصة مصنوعة من زهر قصب الغزّار.واستخدم أيضًا في بناء الآبار والصهاريج والـمَحاقين والبُرك والأقنية الحجرية والجسور والمعابر وسقوف البيوت والأقبية وطلي السطوح في الصيف لتخفيف الحرارة. كذلك استُخدم لـمكافحة الأوبئة والحشرات في المصحّات والمستشفيات والمنازل وبيوت القزّ والمزارع وجذور الأشجار المثمرة والأمكنة الموبوءَة[27] وفي حرق جثث الموتى. فالكلس مادة فاعلة في التطهير والتعقيم.

ازدادت مع الوقت حاجة السكّان إلى الكلس مع الحاجة إلى البناء.فازدهربناء الأتاتين وصناعة الكلس في الأراضي الصخرية والمشجّرة المزدهرة حتى منتصف خمسينات القرن العشرين وكانت تكاليفها كبيرة من وقود الحطب.ومن يريد أن يبني بيتًا أو حائطًاكان يعمد إلى تجهيز مَصْوَلٍ للكلس (حفرة في الأرض قريبة من البناء تُملَأُ بالماء ويوضع فيها الكلس الطبيعي) فتغلي الماء غليانًا شديدًا حتى “الفقفقة” التي يمكن أن تحرق من يمسّها، ثمّ يهمَد الفوران ويصبح الكلس أشبه باللبنة فيُغطّى بطبقة رمل ناعم بسماكة 7 سنتم ليبقى محافظًا على طراوته حتى الانتهاء من البناء[28].ويروي أحد العاملين في الأَتُّون أنّ الكلس البلدي أو العربي متين جدًّا، فيوم أراد هدم كنيسة مار يوسف القديمة في قرية “العيون” المتنية بعدما أصابها التفسّخ، لم يستطع فك الحجارة بسبب التصاقها المتين بالكلس، فنسَفَها بالديناميت[29].

استمرّت صناعة الكلس العربي مزدهرة حتى منتصف خمسينات القرن العشرين ثم حلّت مكانها أفران حديثة كبيرة تُصنّع الكلس وتَستخدم المازوت والفيول وتَطحن حجارة الكلس فتُعبّأ بأكياس ورق سميك جاهزة للبيع لاستخدامها خصوصًا في ورش البناء.

***

3 ــ وزن الكلس وكلفة الأَتُّون وأرباحه وأثره الاجتماعي والاقتصادي

3 ــ 1 ــ حجم الحجر المتحوّل إلى كلس وكثافته ووزنه

بعد حرق الحجر وتحوّله إلى كلس، هل يخسر من وزنه وكثافته؟

اختلف العاملون في الأتاتين إنما أجمعوا بأنّ الحجر بعد تكلّسه يخسر من وزنه. فمنهم من قال[30]إنه يخسر نحو 50%، وآخرون قالوا إنّ الخسارة تتراوح بين 35 و 40%، وجعلها غيرهم بنسبة 10 أو 15 أو 20%. غير أنّ هذه الأرقام ليست دقيقة ولا تستند إلى معايير علميّة.

بعد البحث ومراجعة أصحاب الاختصاص في الكيمياء والجغرافيا، تبيّن لي أن حجم الحجر الكلسي يبقى كما كان قبل تحوّله إنما وزنه ينقص لأنّ كثافته تخفّ بعد الحريق،وتاليًا يخسر 44% من وزنه ويبقى فيه 56% إذ تكثر فيه الثقوب والفراغات بعد التحوّل فيصبح قابلًا للذوبان في المياه العادية[31].

***

***

الحجر الكلسي (بالفرنسية Carbonate de Calcium) يُرمز إليه بــCaCO3 ويتحوّل بعد حرقه في الأَتُّون إلى الكلس الحرّاق فيصبح chaux vive ورمزه CaO فيخسر بعد الحريق ثاني أكسيد الكربون CO2 فتخفّ كثافته وبالتالي وزنه[32]:

الكثافة = وزن / حجم

المعادلة الكيميائية:

CaCO3→CaO+CO2

100g→56+44

(Masse molaire)

وعليه، نسبةُ خسارة الحجر من وزنه،تكون بعد تكلّسه 44%.

عن المراجع العلميّة أنّ درجة حرارة تفكيك كاربونات الكلسيوم CaCO3(يشكّل غالبيّة مكوّنات الحجر الكلسي) تختلف وفق الضغط المحيط به. وتتراوح هذه الحرارة بين 587 درجة مئوية في حدّها الأدنى و1389 درجة في حدّها الأقصى. فَتَحْتَ الضغط الجوّي الأكثر شيوعًا، (pression atmosphérique = 1 atmosphère ≈ 760mm mercure) يتفكّك كاربونات الكلسيوم على حرارة 817 درجة مئوية[33].

***

***

***

3 ــ 2 ــ نماذج من كلفة بعض الأتاتين ودخلها

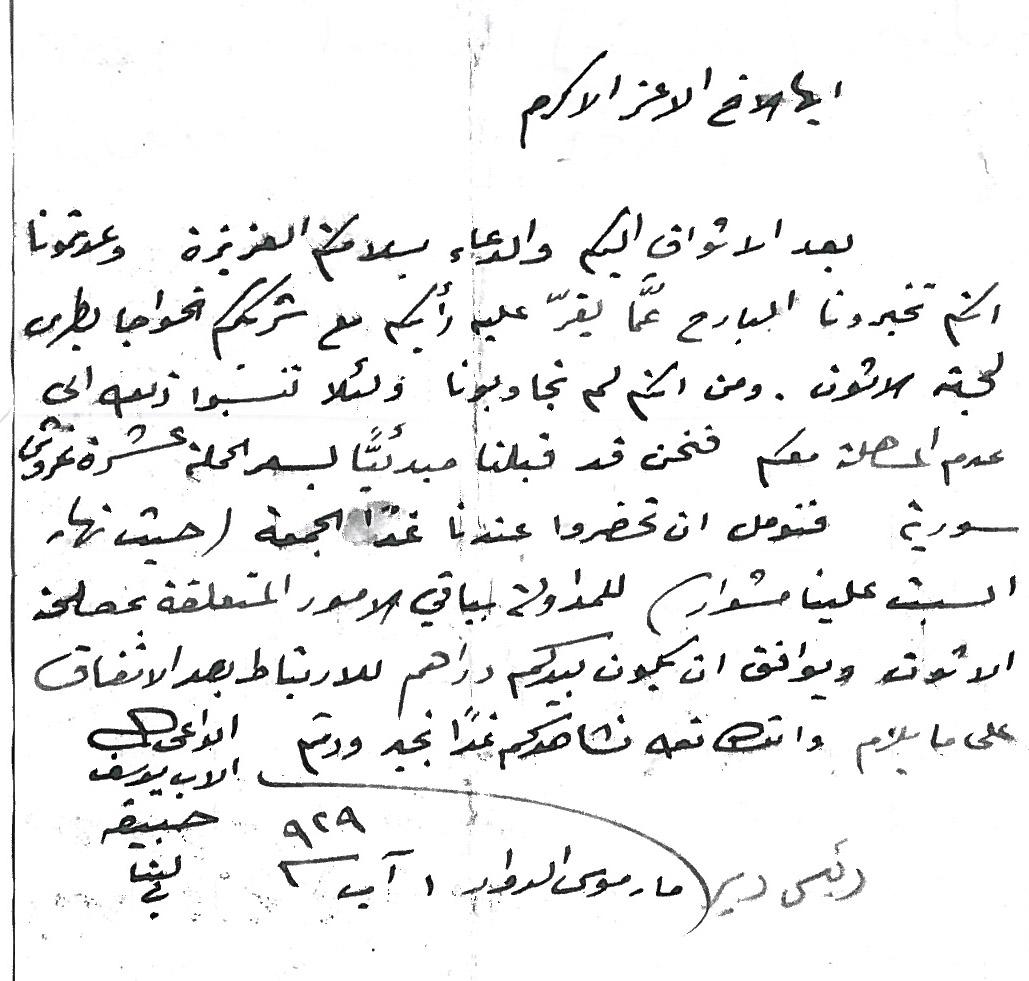

ممّن تعهَّدوا إدارة الأتاتين: مختار بعبدات نسيب جريس لحود. أدار أتاتين كان يملكها، في بحنّس قرب نبع الماء الأساسي، وآخر قرب كوع السفيله، وآخر في منطقة الرويسة وآخر في الحمي. والياس ساسين شرباتي الذي ضَمنَ أتاتين عدة في منطقة بحنّس(النّمورة) وآخر في منطقة وادي العريش،وداود أبو ديوان وشقيقه وبطرس طوبيا الذي ضمن أتاتين عدّة في بحنس (ضهر الصوّان)[34]، ومنعم توما شرباتي ابن بعبدات وهو ضمن أتاتين عدة، آخرها سنة 1951 في منطقة وادي العريش فوق المطحنة التي تخصّه. وعثرتُ على ستّة دفاتر للسيد منعم وفيها دوّن تكاليف الأتاتين التي ضمنها وأجرة العمّال وثمن الكلس،والأرباح، ونصّ عقد اتفاق ضمان مع رئيس دير مار موسى.

***

3 ــ 3 ــ أرقام علميّة وتحليلات

الأرقام والإحصاءات التي أدلى بها العاملون في الأتاتين كانت تقريبية تنقُصها الدقّة. بعد الاستناد إلى معطيات علميّة ثابتة عمدتُ إلى توضيح نقاط وأرقام كانت مبهمة فـخرجت بما يلي:

أ ــالحصول على ستة قناطير كلس يلزمها كميّة وقود الحطب لا تقلّ عن خمسة قناطير[35].

ب ــوزن حمولة الوقود (أي الكشح) تتراوح بين 50 و 60 كلغ،اعتمدت الرقم 50 رقمًا متوسّطًا للحملة.

ج ــالقنطار يعادل 240 كلغ تقريبًا أي أربع أو خمس حمولات أو نقلات كشْح.

د ــستّة قناطير كلس يلزمها ما لا يقلّ عن عشرين حمولة كشح.

ه ــأَتُّون منعم توما الذي ضمنه من دير مار موسى في آب 1929 استهلك وفقًا لقيده 1097 نقلة وقيد، وبلغت غلّته العينيّة من الكلس 63644 إقّة أي 31822 رطلًا، والرطل يساوي 2,4 كلغ وأحيانًا يُقدّر بـ2,5 كلغ[36].وبلغ ثمن قنطار الكلس 75 غرشًا سوريًّا وبلغت أرباح الأَتُّون 22483 غرشًا سوريًّا، أي أن إنتاجه من الكلس نحو 300 قنطار.

ح ــالأتاتين الكبرى كانتتلزمها حمولات كثيرة من الكشح، فالأتاتين تستهلك الحطب وفق أحجامها، لذا كان بعضها يكتفي بنحو 1100 حمولة والبعض الآخر يلزمه 2400 حمولة أو أكثر.

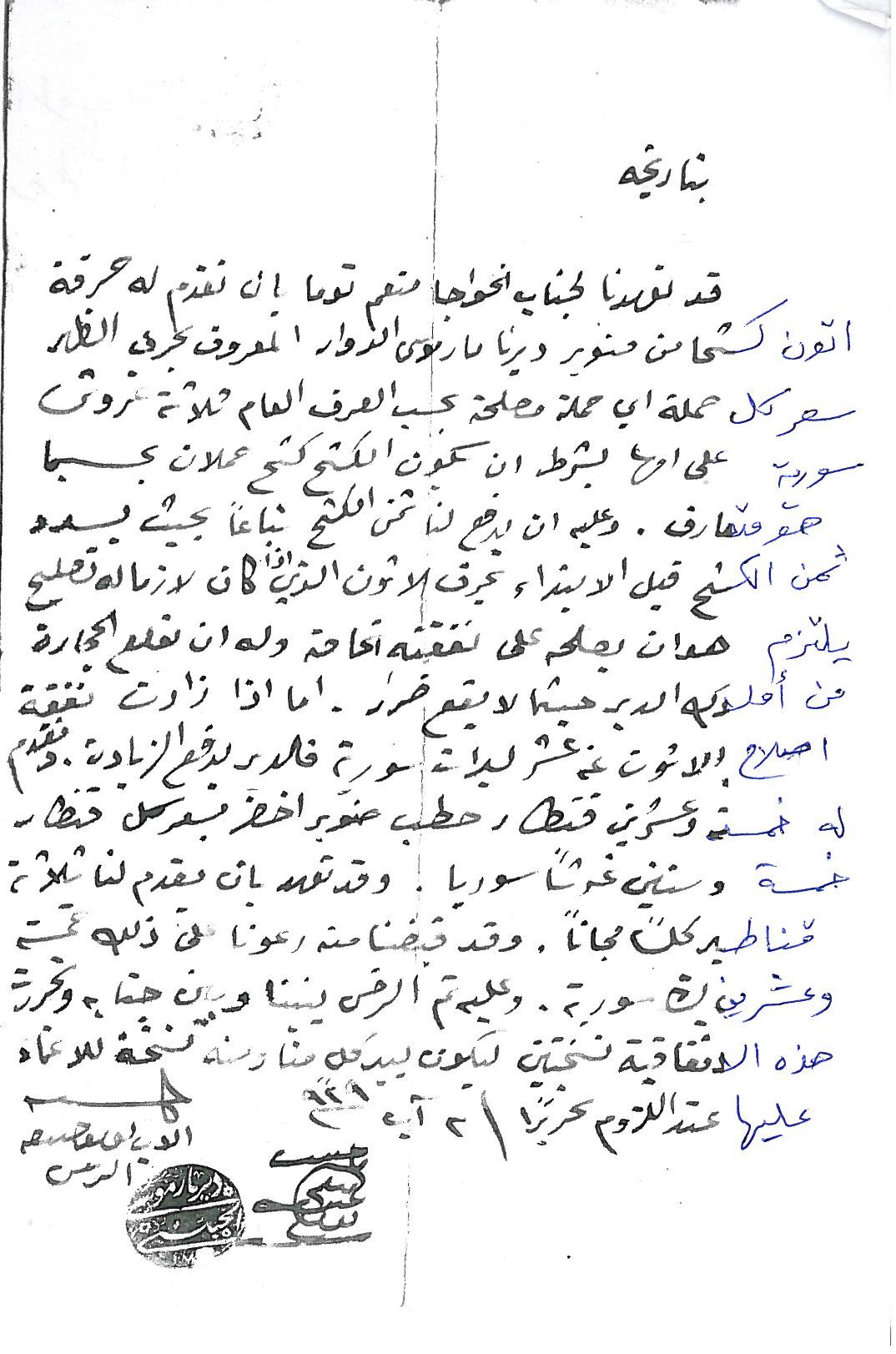

وهنا صورة كتاب من رئيس دير مار موسى الحبشي الأب يوسف حبيقه في 2 آب 1929 تعهَّد به لـِمنعم توما (شرباتي) حول شروط استئجار أَتُّون مار موسى سنة 1929:

وفي الكتاب تعهَّدَ رئيس دير مار موسى الأب يوسف حبيقة للسيد منعم تومابأن يضمن أَتُّونًا يخصّ هذا الدير وفق الشروط الآتية:

1 ــأن يدفع منعم ثلاثة غروش سوريّة ثمن حمولة الكشح.

2 ــأن يدفع ثمن الكشح قبل البدء بحرق الأَتُّون.

3 ــأن يُصلح الأَتُّون على نفقته الخاصة إلَّا إذا زاد الإصلاح عن عشر ليرات سورية فيدفع الدير الزيادة، ويقدّم له 25 قنطار حطب صنوبر أخضر، وثمن كل قنطار 65 غرشًا سوريًّا.

4 ــيمكن أن يقلّع الحجارة من أملاك الدير شرط ألّا يسبب أي ضرر.

5ـ ــأن يتعهّد منعم بتقديم ثلاثة قناطير كلسًا للدير مجانًا.

6 ــأن يقبض الدير “الرعبون” (أي العربون) 25 ليرة سورية.

***

3 ــ 3 ــ أثر الأَتُّون الاجتماعي والاقتصادي

الأَتُّون أشبه بمؤسسة اقتصادية موسمية منظّمة تتطلّبنحو 12 عاملًا لمدّة لا تقلّ عن ثمانية أيام وفقًا لحجم الأَتُّون وسعَته. يقسّم هؤلاء العمّال وفق اختصاصات آنية: منهم الحطّابون والمقدمون والوقادون والمنظفون. يديرهم صاحب الأَتُّون أو ضامنه أو من ينوب عنه. ويفترض صنع الأَتُّونانسجامًا تامًا بين العمّال، فأيّ خلاف أو خلل يؤدّي إلى خسارة صاحب الأَتُّون أو ضامنه، لذا يجب أن تكون إدارة الأَتُّون إدارة جيّدة واعية وساهرة تراعي واقع العمّال المعيشي والصحّي والحالات الطارئة كالطقس وحاجات الأَتُّون المفاجئة. فكلّ خلل يرتكبه أيٌّ من عمّال الأَتُّون يؤثّر مباشرةً على سير العمل العام، لذا ينبغي تأمين البديل بسرعةٍ لاستكمال عمل الأَتُّون الذي يخضع لنظام ما يُعرف بالعمل بالسلسلة (Travail à la chaîne) ما يحتّم على العمّال استمرار اليقظة والقوّة والشدّة وعدم التراخي ليلًا ونهارًا؛ فالأَتُّونيتطلّب جهدًا جَـماعيًّا مشتركًا، وربما هو من أهمّ الأعمال الجامعة المشتركة في القرية.

***

العمل في الأَتُّون مضنٍ إنما لم يمنع العمّال من السعي للعمل فيه لأنّ دخلهم من عمل الأَتُّون مرتفع بالنسبة للأعمال الأخرى، وهذه فرصة ذهبية يستعدّ لها الأقوياء والنشطاء من الشباب القادر على العمل في الأحراج والصخور. ومن غير المستغرب أن كان بعض العمّال يأَتُون من قرى بعيدة أو يذهبون إليها بهدف الكسب متحَدِّين مخاطر العمل ولهيب الأَتُّون، ومتزاحمين في حمل الكشح بغية الاستفادة المادية.

***

لم يسْلَم تجار الكلس ومشتروه وبائعوه من اتهامهم بالاحتكار كما جريدة “الدبّور“صوّرت كاريكاتور الياس شاهين شختورة من عين سعادة، وهو تاجر كبير وله محال كثيرة في مرفأ بيروت ومن كبار تجّار الكلس. وإذا كانت أرباح صاحب الأَتُّون بين 800 و1100 ليرة في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، فكم يقدَّرُ ربح تاجر الكلس؟كان العمّال يأخذون مأكولهم في “زوّادة” ويعلّقونها بقرقوز الصنوبر (ما تَبَقَّى من شلح الصنوبر بعد تشحيله) ويدخّنون السكائر بعيدًا عن الأَتُّون خوفَ انسلال شرارةٍ من السيكارة تكفي لإحداث كارثة إشعال الكشح اليابس قرب الأَتُّون.وكانت زوجة صاحب الأَتُّون وأولاده يقصدون عصر كل يومٍ مكانَالأَتُّون حاملين معهم حلويات بيتيّة ومشروبات وقهوة يرافقهم بعض الجيران أو الأصحاب فتَعمر الحلقات المبهجة المسليّة.

***

ما من قرية أو مزرعة في لبنانبين غابات الصنوبر (لا سيما البرّي، أي اليرز) وقرب الصخور إلَّا وفيها أكثر من أَتُّون يُستعمل باستمرار لمرّات كثيرة. وورشة الأَتُّون كانت أشبه بمسرحية طبيعيّة يقوم بها بدقّةٍ وانتظامٍ رجالٌغالبًا أُمِّيُّونيعمل كل واحد ما هو مطلوبٌ منه في زمنٍ محدّد، ويتبادلون الأدوار، ويتربّعون على الأرض ويتسامرون ويتصايحون وكان يقصدهم شباب القرية وشاباتها ليستمتعوا بهذه الأجواء الممتعة.

***

خلاصة

يُشكّل هذا البحث جزءًا من تاريخ ريفي مرتبط بحياة الإنسان اليومية، لذا لم تأتِ افتراضية، فهي تعالج الأتاتين وطرائق استخدامها وهندستها وكيفيّة عملها وإنتاجها وجوانبَ من حياة الناس الاجتماعية على مدى طويل من الزمن لم تتوقّف حركته. وكشفت هذه الدراسة عن تعابير لغويّة ومصطلحات تقنيّة أقرب إلى المحكية منها إلى الفصحى، وهي كنز تراثي قروي ينبغي الحفاظ عليه.

***

والمقابلات الشفويّة والمعاينات الميدانية شكّلتالمصدر الأساسي لمضمون هذا البحث. فعوضَالاتّكال على التقميش في المكتبات فقط (كما يجري غالبًا) قصدتُ المواقع للمعاينة الشخصية برفقة “مراجع” هي ذاكرة بشريّة مساندة ودقيقة لم تعرف الغُلُوَّ والمداورة والتأويل. هؤلاء البنّاؤُون والحطّابون والكادحون في أعمالهم كانواوثائق علميّة، شرحوا لي الكثير مــمّا كتبتُهُ، ولعلّهم كانوا أكثر دقّةً، وأجمل وصفًا وتعبيرًا واقترابًاإلى الواقع البنائي والأثري والعملي للأتاتين ولواقع حياتهم مع عائلاتهم مما نشره مؤرّخون بيروقراطيون.

ويؤسَفُ عميقًا لفقدان جزء من المعالم جرّاء العوامل البشريةكسرقة الحجارة أو هدمها أو إهمالها، والعوامل الطبيعية كالعواصف والهزات الأرضية.

***

يتطلّب العمل في الأَتُّون مصاهرة بين الصخر والتراب والنار والشجر والطبيعة. فهو عملٌ آلِـيٌّ مراحلُه متكررة وقاسية، لا خيال فيها، فـلا مخيّلة مع النار ولا ابتكار. لكن حاجة الناس إلى الكلس (في البناء أو في التطهير) جعلَت صناعته والاتجار به ضرورية في المجتمع برغم صعوبة العمل فيه. لذا كان المقلعجي والوقّاد وحاملو الكشح أقوياء البنية لتحمّل مشقّة العمل والاستمرار فيه، فعند اشتعال الأَتُّون لا يمكن استبدال العامل بسهولة نظرًا لسرعة العمل وما قد يتكبّده ضامن الأَتُّونمن خسائر في حال الإخلال في العمل. وإضافة إلى القوة الجسدية تُضاف الجدّية والمثابرة والاستمرار والصبر لعاملي الأَتُّون. فالعامل القوي والمنتج ذاع صيته وتكون أجرته أعلى من غيره. ولا يتباخل صاحب الأَتُّون في دفع متوجباته المادية، وأكثر أحيانًا، ليضمن حسْن سيرورة العمل وعلوّ جودة الانتاج. فالأَتُّون مؤسسةٌ اقتصاديةٌ إذا نجحَت إدارتها درّت ربحًا وافرًا، وإذا فشلَت كبّدت صاحبها خسارة فادحة. لذا وجب الانتباه وحسْن اختيار الطاقم وخلقُ انسجام وحوافز أحيانًا. وعلى الرغم من صعوبة العمل فيه يطّل على العاملين في الأَتُّون أهل القرية والأصحاب ويأَتُّونإليهم بالماء والأكل ويتسامرون. وأحيانًا، وفي مرّات قليلة، يحضّرون الأكل و”يشوون” البطاطا على جمر مستخرَجٍ من الشرّاق بموافقة ضامن الأَتُّون الذي يَـمنع شرب الكحول كي لايتأثّر العمل.وبذلك تتقرب عائلات العاملين بالأَتُّون والقاطنين حتى أقرب مسافة منه، وأحيانًا تتعارف الشباب والشابات بفضل الأَتُّون.

***

يمكن القول إنّ هذا البحث أعادالميدان التقني إلى مكانه الحقيقي في حقل الدراسات الإتنوتاريخيّة، وأعادت اعتبار الأتاتين وثائقَ أصليّةً تُسهم في تحليل صيرورات تقنية تُنتج الخيرات الماديّة إثر عملها، وتُطْلعنا على مبادرات متبادلة للأفراد داخل الجماعات العاملة في هذه المواقع.وهي أيضًا تفتح آفاقًا لدراسة التطوّرات العلميّة اللاحقة، ودراسة منشآت مشابهة للأَتُّونيمكنها، كالأتاتين، تشكيلُ مراكز للحضارة الماديّة الثابتة والخالدة، والتي دامت طويلًا من دون أن تتغيّر، وبقيت تشكّل مصادر، وإن قديمة وجامدة، تُعنى بالعادي واليومي في حياة الناس.

أتمنّى أن يكون هذا البحث أضاء على مَعْلَمٍ انقرض العمل فيه، وأثَرُه على طريق الانقراض. فهل يُطبّق قانون حماية المنشآت الأثرية لحمايتها؟

****

لائحة المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية

أبو خليل الأب شربل، تاريخ الكحالة، المطبعة العربية، سدّ البوشرية، بيروت، 1977.

البشعلاني الخوري أسطفان، تاريخ بشعلي وصليما، الدورة، بيروت، 1984.

حايك الأب مارون الأنطوني، عين علق بين القرن السابع والقرن الحادي والعشرين طبعة أولى، 2005.

حبلص فاروق، تاريخ عكار الاداري والاجتماعي والاقتصادي 1700-1914، منشورات دار لحد خاطر ودار الدائرة، بيروت، 1987.

حقي اسماعيل، لبنان مباحث علمية واجتماعية، وضع مقدّمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني، جزءان، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات التاريخية رقم 6، بيروت، 1969–1970.

الخازن شاهين، كتاب كنوز لبنان، طبعة جديدة، 1984.

خاطر لحد، التقاليد والعادات اللبنانية، جزءان، دار لحد خاطر، بيروت، 1977.

الخوري شاكر، مجمع المسرّات، طبعة ثانية، دار لحد خاطر، بيروت، 1985.

الخوري فؤاد، من مشارف المئة لبنان وجوه حضارية منشورات الجامعة اللبنانية بيروت 1987.

الخوري نبيهة يعقوب، ألفاظ القريَة في مؤلفات سلام الراسي، دراسة لغوية حضارية، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الثاني، بإشراف الدكتور ألبير مطلق، 1984.

رستم أسد، لبنان في عهد المتصرفيّة، دار النهار للنشر، بيروت، 1973.

ريحانا سامي، موسوعة التراث القروي، القرية مجتمع ذو اكتفاء ذاتي، الجزء الأول، نوبيليس، 2002.

سعادة أنطون يوسف، الزعيترة في تاريخ لبنان المناطقي والتحوّلات في الريف اللبناني بين 1305 و2014، مطابع بيبلوس الحديثة، بيروت، 2014.

سعيد عبد الله ابرهيم، الأرض والإنتاج والضرائب في متصرفيّة جبل لبنان والبقاع 1861–1914، سلسلة التاريخ الريفي، دار الفارابي، بيروت، 2003.

صغبيني الأب جورج، دير مار موسى الحبشي، 1607-1977، تاريخ قرية دير مار موسى الدوار، لبنان، 1998.

ضاهر الأب بولس، السنكسار بحسب طقس الكنيسة الانطاكية المارونية، الكسليك ــ لبنان، 1996.

العكاري الأب شعيا، دير مار اشعيا، مطبعة شمالي وشمالي، جسر الباشا بيروت، 1998.

فريحه أنيس، معجم الألفاظ العاميّة، مكتبة لبنان، طبعة ثانية، بيروت، 1973.

فريحة أنيس،قبل أن أنسى، إسمع يا رضا، دار النهار للنشر، بيروت، 1979.

فريحة أنيس،القرية اللبنانية، حضارة على طريق الزوال، مطبعة جروس برس، طرابلس، لبنان، 1957.

فريحة أنيس، معجم أسماء المدن والقرى اللبنانيّة، مكتبة لبنان، طبعة ثانية منقحة، 1985.

القطار الياس، لبنان في القرون الوسطى الجزء الثاني بيروت 2008.

الكتاب المقدس، دار المشرق، بيروت، 1989.

لبكي جوزيف، بعبدات كهنة – رهبان – راهبات 1662-2006، طبعة أولى، 2006.

لبكي جوزيف، كنيسة مار الياس السفيله – بعبدات، مطبعة Computype، 2005.

لبكي يوسف أنطون، بعبدات انتفاضة من تاريخ جبل لبنان، دبلوم دراسات عليا في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الانسانية في كلية الأداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، الفرع الثاني، الفنار، 1979.

هودجز هنري، التقنية في العالم القديم، ترجمة رندة قاقيش، الدار العربية للتوزيع والنشر، عمان، الأردن، 1988.

المراجع باللغة الأجنبية

Latron André, La vie rurale en Syrie et au Liban, étude économique sociale, imprimerie catholique, Beyrouth, 1936.

Paul Pascal (publié sous la direction de), Nouveau traité de chimie minérale, Tome VIII, Masson et Cie, Paris, 1968.

Warnier Jean-Pierre, Construire la culture matérielle, l’homme qui pensait avec ses doigts, Presses Universitaires de France, Paris, 1999.

دراسات ومجلاّت

أبو خير الدكتورة رانيا، دراسة بعنوان:Description of the Baabdat-Sfeila area، وصف منطقة بعبدات – السفيله، دراسة الموقع والمساحة الجيولوجية ونوع التربة واستخدامات الأراضي والمياه والمناخ (مخطوط).

الحكيم الدكتور بهزاد، دراسة بعنوان جيولوجية بلدة بعبدات وتربتها، مخطوط.

وثائق ومحفوظات

بلديّة بعبدات.

جنى يوسف لبكي، مخطوط عن بعبدات.

دفاتر عائليّة خاصة.

دفتر مساحة بعبدات 1860.

الدكتور جوزف لبكي.

مختاريّة بعبدات.

مفكّرة منصور نجم لبكي 1910.

منعم توما شرباتي.

نصّار نكد قرباني.

وسائل مساعدة في البحث

الجمهورية اللبنانية، وزارة الدفاع الوطني، دليل المسافات بين القرى اللبنانية، بيروت، 1970.

خرائط لبنان، وخاصة خرائط 1\20000.

لبنان – دليل المواقع الجغرافية مع الخرائط، د.ت.

مديرية الشؤون الجغرافية، دليل الأسماء الجغرافية اللبنانية، فرنسي عربي، طبعة مؤقتة، بيروت، 1972.

مقابلات

الأب منصور لبكي من بعبدات (20 حزيران 2018).

إدمون نعمة الله كركي ابن مار موسى في محلّه في بعبدات (18 تموز 2018).

إدوار بو فرح وابنه رئيس بلدية ضهر الصوان السابق لويس في منزله في ضهر الصوان (20 أيار 2018).

حليم عازار لبكي ابن بعبدات (18 حزيران 2018 مع زيارات ميدانية لمواقع).

أستير وديع غصوب زوجة عبده طانيوس هاشم في منزل ابنها المختار طانيوس الهاشم في القنّابة (14 تموز 2018) والدها كان مختار القنّابة-بسفرين-الزاهرية، وشقيقها نصري.

إميل لبكي إميل الشمّيس) في منزله في قريته ضهر الصوان(21 أيار 2018).

أنطوان رامح شمعون (26 حزيران 2018).

بشير نكد قرباني في منزله في قريته بعبدات (4 تشرين الأول و 14 كانون الأول 2008 ومقابلات أخرى).

بول منير شختوره مختار مار شعيا-المزكّه في مكتبه (17 تموز 2018).

ألبير سركيس في منزل مختار القنّابة-بسفرين-الزاهرية طوني هاشم (في 16 حزيران 2018).

توفيق نجم لبكي في منزله في قريته بعبدات (10 كانون الثاني 2009 مع زيارات ميدانية لمواقع).

جريس ملحم زخيا شرباتي في منزله في قريته بعبدات (في 19 تموز 2018).

جريس نكد قرباني في منزله في قريته بعبدات (4 تشرين الأول و 14 كانون الأول 2008).

جميل شكري غانم في منزله ومحلّه في قريته بعبدات (8 شباط 2009 وفي 11 حزيران 2018).

جورج عبود خليل لبكي من القنابة (22 تشرين الثاني 2008 مع زيارات ميدانية لمواقع).

جوزف الياس فرج أبو ديوان (في 23 حزيران 2018).

جوزف نسيب بشير شختوره ابن مار شعيا-المزكّه في برمانا (17 تموز 2018).

حنّا الياس طرّاف لبكي في منزله في قريته بعبدات (في 13 حزيران 2018).

خليل وسهام يوسف رشيد لبكي (في 26 حزيران 2018).

داود بو ديوان في منزله في قريته العيون (19 تشرين الأول 2008).

الدكتور (في الجغرافيا) بهزاد حكيم (27 كانون الثاني 2011).

الدكتور جوزيف أنطون لبكي في منزله في قريته بعبدات (15 آذار 2009 وفي تواريخ لاحقة مع زيارات ميدانية لمواقع).

الدكتورة (في الكيمياء) مادونا لبكي (27 كانون الثاني 2011).

رامز توفيق لبكي من بعبدات (8 شباط 2009 وفي تواريخ لاحقة مع زيارات ميدانية لمواقع).

رائف ميشال جرجس لبكي ابن بعبدات (في 19 حزيران 2018).

روز الياس بشارة في منزله في قريته بعبدات (20 كانون الأول 2008).

سعاد زوجة يوسف طانيوس ضاهر ملكي في منزلها في بعبدات (5 تموز 2018).

سعدى الياس بشارة في منزله في قريته بعبدات (20 كانون الأول 2008).

سليم (المعروف بـ”عبده”) جرجس غنطوس لبكي ابن بعبدات (21 حزيران 2018).

سمير اسطفان ابن بلدة ضهر الصوان (29 حزيران 2018).

صباح سليمان قرباني مختار بعبدات (26 حزيران 2018).

طانيوس هولكيان في منزله في قريته القنّابة (15 حزيران 2018).

طوني عبده هاشم مختار القنّابة-بسفرين-الزاهرية في منزله (15 و16 حزيران 2018 مع زيارات ميدانية لمواقع).

عبدو منعم توما الشرباتي من بعبدات (12 تشرين الأول 2008 وفي تواريخ لاحقة مع زيارات ميدانية لمواقع).

عيد ميلان من ضهر الصوان (21 أيار 2018).

فؤاد جرجس غنطوس لبكي ابن بعبدات (3 حزيران 2018 مع زيارات ميدانية لمواقع).

مخائيل الياس بشارة في منزله في قريته بعبدات (20 كانون الأول 2008 وفي 28 حزيران 2018 مع زيارات ميدانية لمواقع).

مخائيل الياس طرّاف لبكي في منزله في قريته بعبدات (17 كانون الثاني 2009 وفي تواريخ لاحقة).

منير كرم شختوره في مكتب ابنه المختار بول شختوره (17 تموز 2018).

ميشال ابرهيم في منزله في قريته الخلّة (5 آذار 2010).

ميشال توما الشرباتي في منزله في قريته بعبدات (5 تشرين الأول 2008).

نبيه نيسان لبكي في منزله ومحلّه في قريته بعبدات (15 آذار 2008 وفي 26 حزيران 2018 وفي تواريخ أخرى).

نجيب ميلان من ضهر الصوان(21 أيار 2018).

نصري غصوب مختار القنّابة-بسفرين-الزاهرية (19 تشرين الأول 2008 مع زيارات ميدانية لمواقع).

نعمان جريس قرباني في منزله في قريته بعبدات (19 تموز 2018).

نعيم غصوب في منزله في قريته القنّابة (19 تشرين الأول 2008).

الياس فرج أبو ديوان ابن بعبدات في منزله في منطقة السفيله (2 تشرين الثاني 2008 وفي تواريخ لاحقة).

الياس يوسف موسى لبكي ابن بعبدات (17 حزيران 2018).

يوسف الياس بشارة في منزله في قريته بعبدات (20 كانون الأول 2008).

يوسف الياس طرّاف لبكي في منزله في قريته بعبدات (في 26 حزيران 2018).

يوسف شاكر لبكي في منزله في قريته بعبدات (7 آذار 2009).

يوسف شكري غانم في منزله في قريته بعبدات (21 كانون الأول 2008 وفي 12 حزيران 2018).

يوسف طانيوس ضاهر ملكي في منزله في قريته بعبدات (23 حزيران 2018 وفي 5 تموز 2018 مع زيارة ميدانية للمواقع).

يوسف ماما لبكي في منزله في قريته بعبدات (11 كانون الثاني 2009).

[1] ــ أنيس فريحه، معجم الألفاظ العامية، مكتبة لبنان، بيروت، 1973، ص. 1؛ وفي القرية اللبنانية، حضارة على طريق الزوال، مطبعة جروس برس، طرابلس لبنان، 1957، ص. 78، ورَدَ أنّ جذر الكلمة سريانيّ، من كلمة دخّن.

[2]ــسفر دانيال، الفصل 3، الآيات 11 حتى 93. ووردَ ذكرُه في كتاب السنكسار، المتعلق بسِيَر الشهداء والقديسين، وكان بعضُهم، ومنهم القديس جرجس، يُرمَون في الأَتُّون المضطرم. الأب بولس ضاهر، السنكسار بحسب طقس الكنيسة الأنطاكية المارونية، الكسليك، لبنان، 1996، ص. 104.

[3]ــ أنيس فريحه، القرية اللبنانية، حضارة في طريق الزوال، ص. 80؛ ومقابلات متعددة أجريتها سنة 2008 مع بنّائي أتاتين: داود أبو ديوان، يوسف شكري غانم، ميشال توما شرباتي وغيرهم.

[4]ــ ذكر لي العاملون في الأتاتين أنّ رشيد الأسمر من قرية قرطاضة كان من أهمّ بنّائي الأُتن (أي عقّاديها) في بداية القرن العشرين. وذكر لي آخرون أنّ عددًا من الأتاتين تفسّخت عند احتراقها وفسُد عملها ولم تعد صالحة فأعيد بناؤها وترميمها. وأتقنَ “بناءَ الأَتُّون” الياس يوسف بشاره من بعبدات فأصبح أشهر عقّادي الأتاتين في المتن.

[5]ــ مقابلة مع ميشال توما الشرباتي في 5 تشرين الأول 2008. ويقول داود أبو ديوان: “إذا كان الحجر قصًال (مائلًا للسمرة) يصبح كلسه قصلًا(أي أسمر). وإذا كان حجرًا أبيض يكون كلسه أبيض وهو أفضل من الكلس القصل ومرغوب أكثر“.

[6]ــ أنطون يوسف سعادة، الزعيترة في تاريخ لبنان المناطقي والتحوّلات في الريف اللبناني بين 1305و2014، مطابع بيبلوس الحديثة، بيروت، 2014، ص. 246.

[7]ــالرّيش: حجارة رفيعة بسماكة 10 سنتم وطول 20، توضع في بناء العقد.

[8]ــ تُغطّى حجارة الشرّاق بالتراب ثمّ بريش الحجارة المغطّى أيضاً بالتراب أو الحوّارة لعدم اشتعال حجارة الشرّاق وتكلُّسها وسقوطها. فالتراب يحمي الحجارة من النار.

[9]ــالكشح:(الوُقِيد في المحكية اللبنانية)، أغصان الأشجار اليابسة لاسيما الصنوبر والحشائش.

[10]ــ مقابلة مع يوسف الياس بشارة ومخايل الياس بشارة في 20 كانون الأول 2008. والمشحرة تُنشَأ لصنع الفحم وتحتاج إلى حطب السنديان.

[11]ــ مقابلة مع مخايل طرّاف لبكي في 17 كانون الثاني 2009.

[12]ــالقنّب: نبات حوليّ زراعيّ ليفيّ من الفصيلة القِنَّبيَّة، يُفْتَل لِحاؤُه حبالًا.

[13]ــدكش: هراوة ذات طرف مشعّب يُـجمَع بها الشوك والهشيم، وقد يستخدم أيضًا لتحريك النار.

[14]ــ نصّار نكد قرباني، مخطوط.

[15]ــ منعم توما شرباتي، مخطوط.

[16]ــ مقابلة مع يوسف شكري غانم في 21 كانون الأول 2008.

[17]ــ العدّان: كلمة مشتقة من السريانية وتعني وقتًا وزمانًا محدَّدَين.شربل أبي خليل، تاريخ الكحالة، المطبعة العربية، سدّ البوشرية، بيروت، 1977، ص. 268.

[18]ــ مقابلة مع الياس فرج أبو ديوان في 2 تشرين الثاني 2008.

[19]ــ نصّار نكد قرباني، مخطوط.

[20]ــ مقابلة مع مخايل طرّاف لبكي في 17 كانون الثاني 2009. وكي لا يقترب المنظّف من النار يوضع لوح توتياء ويُربط بسلك حديدي طويل،وعندما يُدخِل المنظّف معه القحفة أو الجاروفة يَسحب الجمر ويضعها على لوح التوتياءفيجرّه إلى الخارج ويرمي الجمر. والشاروق (أو الشرّاق) يشرق الهواء. وأكثر ما يخنق الأَتُّون: الأغصان الكبيرة.

[21]ــ مقابلة مع ميشال توما الشرباتي 5 في تشرين الأول 2008.

[22]ــ الشحتار هو السناج، أو الهباء الأسود الناتج عن الاحتراق.

[23]ــ مقابلة مع ميشال توما الشرباتي في 5 تشرين الأول 2008.

[24]ــ نصّار نكد قرباني، مخطوط. وهو عاين رمْيَ شجر صنوبر أخضر في الأَتُّون وكيف التهمَتْها النار.

[25]ــالجنفيص: نسيج من خيوط القنَّب، ويُطلق على كل قماش خشن رديْء النوع.

[26]ــ مقابلة مع جميل شكري غانم في 8 شباط 2008.

[27]ــ أنطون يوسف سعادة، الزعيترة في تاريخ لبنان المناطقي والتحوّلات في الريف اللبناني بين 1305و2014، مطابع بيبلوس الحديثة بيروت، 2014، ص. 245.

[28]ــ مقابلة مع نبيه نيسان لبكي في15 آذار 2008، ونصار نكد قرباني، مخطوط. وتأكيد شيوخ القرية والعادات والأعراف المتداولة. يوسف أنطون لبكي، بعبدات انتفاضة من تاريخ جبل لبنان، رسالة دبلوم دراسات عليا في التاريخ، قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الانسانية ــ الفرع الثاني، بإشراف الدكتور جان شرف، الفنار 1979، ص. 42 ــ 44. وكان البعبداتيون إذا أرادوا بناء بيت في أيةٍ من جهات القرية، جلبوا مياه العرعار وإن لم يكن دورهم في المياه لاستخدامها في تصويل الكلس فيُلبّى الطلب فورًا لأن البناء يتقدّم على الزرع، فيُملَأُ مَصْوَل الكلس أيًّا يكن حجمه.

[29]ــ مقابلة مع السيد داود أبو ديوان في 19 تشرين الأول 2008.

[30]ــ مقابلات مع ميشال توما شرباتي وداود أبو ديوان والياس فرج أبو ديوان وميخائيل الياس بشارة ويوسف شكري غانم وعبدو توما شرباتي وغيرهم في تشرين الثاني 2008.

[31]ــ مقابلة مع الدكتور بهزاد الحكيم، أستاذ الجغرافيا الطبيعية في الجامعة اللبنانية، بتاريخ 27/1/2011.

[32]ــ مقابلة مع الدكتورة مادونا يوسف لبكي أستاذة الكيمياء في الجامعة اللبنانية، بتاريخ 27/1/2011.

[33]–Paul Pascal (publié sous la direction de), Nouveau traité de chimie minérale, Tome VIII, Masson et Cie, Paris, 1968, p. 747.

[34]ــ مقابلة مع نجيب ميلان من ضهر الصوّان في 14 نيسان 2011.

[35]ــ اسماعيل حقي، لبنان مباحث علمية واجتماعية، الجزء 2، بيروت، 1970، ص. 382.

[36]ــ منعم توما شرباتي، دفتر قيد كلْفة أَتُّون مار موسى. الإقّة كانت تساوي 1200غ والرطل يساوي 2400غ والليرة العثمانية الذهبية تساوي 550 غرشًا سوريًّا والليرة اللبنانية السورية تساوي مئة غرش.

****

(*) عن مجلة “مرايا التراث” التي يُصدرها “مركز التراث اللبناني” في الجامعة اللبنانية الأَميركية.