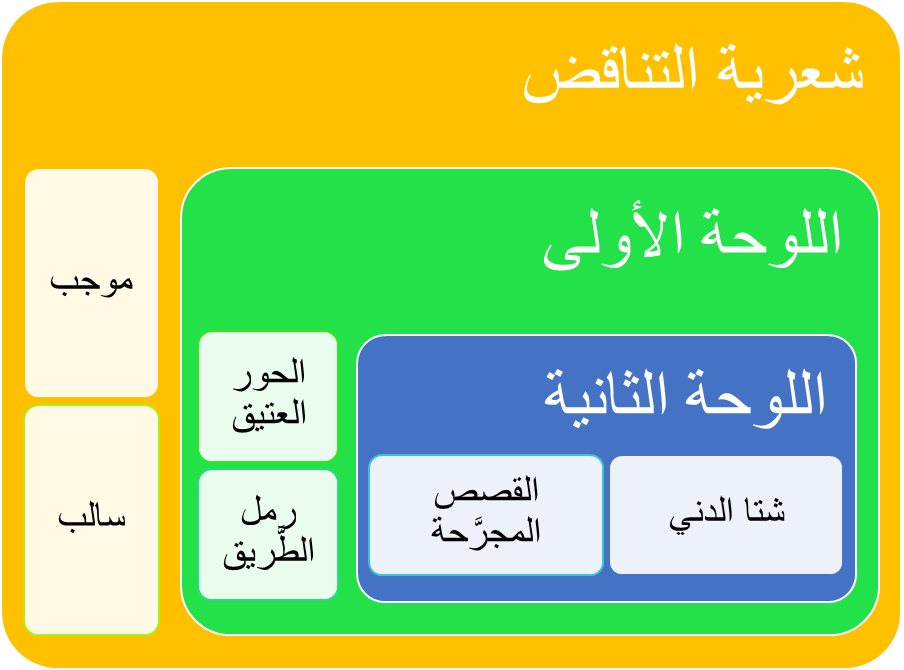

شِعرِيَّةُ التَّناقض في نصُّ الأغنية عند الأخوين رحباني

د. وجيه فانوس

قد تُمْكِنُ الإشارةُ إلى الفاعليَّةِ البلاغيَّةِ القائمة على مبدأ “التَّناقض”، على أنَّها فاعليَّةُ صدامٍ بين أمرين غير متجانسين؛ وكأنَّ الحال البلاغيَّ النَّاتج عن هذا التَّصادم، ههنا، هو صِدامٌ بين وجودٍ “سالبٍ”، من جهة، ووجود آخر “مُوجبٍ” من جهةٍ أخرى. ومِثلُ أيِّ صدامٍ بين ما هو “سالبٍ” وما هو “موجبٍ”، فإنَّ ما قد ينتج عن هذا الصِّدام يمكن تمثيله بـ”شُحنةٍ كهربائيَّةٍ”، تتركُ أثراً لها، جميلاً أو قبيحاً، ضارَّاً أو نافِعاً، مُستساغاً أو مَمجوجاً، على من يتلقَّاها أو يتفاعل معها. “الشُّحنة الكهربائيَّة”، في مجال العمل الأدبيِّ، إذاً، هي “الفاعليَّة البلاغيَّة” القائمة على مبدأ “التَّناقض” في النَّصِّ الأدبيِّ.

يشهدُ “نصُّ الأغنية”، عند الأخوين رحباني، على حالات عديدة من الفاعليَّةِ البلاغيَّة التي تعتمد في وجودها على “شحنة” ناتجة عن تصادم بين المتناقضات. وكون هذا “التصادم” فاعلاً عبر الغناء، فإن المتوخَّى منه أن يكون ذا فاعليَّة جماليَّة في ذاتِ من يستقبله؛ إذ تتوخَّى الأغنيَّة، عموماً أن تكون، بشكل عام، وسيلةَ ترفيهٍ وتأثير وإقناع[1].من هذه النصوص، نص أغنية أنشدتها السيدة فيروز، ولاقت رواجاً وانتشاراً كبيرين بين ناس متلقِّي الأغنية الرحبانية؛ حتَّى باتت، ولعلها لا تزال حتَّى اللحظة، ترنيمة حبٍّ وولهٍ ومناجاةٍ وعتابٍ على شفاه كثيرٍ من ناس الأغنية العربيَّة عبر العالم.

أنموذج“بكتب إسمك يا حبيبي“

بكتب إسمك يا حبيبي

عَ الحور العتيق

بتكتب إسمي يا حبيبي

عَ رمل الطّريق

بكرا بتشتّي الدّني

عَ القصص المجرّحة

بيبقى إسمك يا حبيبي

وإسمي بينمحى

نصُّ “بكتب إسمك يا حبيبي” واحد من أكثر نصوص “الأخوين رحباني” انتشاراً وعذوبة وترداداً بين النَّاس. إنَّه نصٌّ بالعربيَّةِ المحكيَّةِ في لبنان؛ والتي تمكَّن “الأخوان رحباني” من وضع أنموذجٍ عامٍّ لها، اعتمده اللبنانيون فيما بينهم، بحكم القبول العام؛ وانتشر، تالياً، خارج لبنان على أنَّه العربيَّة المحكيَّة في لبنان. ورغم انقضاء زمنٍ طويلٍ على إطلاق هذه الأغنيَّة، فإنَّها ما انفكَّت تُثْبِتُ استمرار تَوَهُّجِها في ضمير متلَّقيها؛ خالقةً، وباستمرار، حالاً من الوجدانيَّة العميقة في ذات هذا المتلقِّي، أيَّاً تكن ثقافته وأيَّاً كان انتماؤه الإنسانيّ. إنَّها انبثاقٌ لا ينقطعُ لفاعليَّة شعريَّةٍ تستخدم جماليَّة فنيَّة برع “الأخوان رحباني” في تحقيقها والاعتماد عليها في نصوص أغانيهم.

ينبني “الشِّعريُّ” في هذا النَّصُّ، على ما يمكن أن يُسمَّى بـ”فاعليَّة التَّناقض”، المنتجة لشحنة شعريَّةٍ تقوم على مواجهةٍ بين ما هو ثباتٌ واستقرارٌ (الفاعلية الموجبة)، من جهةٍ، وما هو تغيُّرٌ وتلاشٍ (الفاعلية السَّالبة)، من جهة أخرى. ويتكوَّن العمق الجماليُّ لهذه الشُّحنة، من خلال ما تقدِّمه من تصويرٍ لأحوالٍ ومشاعر إنسانيَّة واقعيَّة وحميمة ولصيقة بوجود وأحاسيسِ كثيرٍ، إن لم يكن جميع، النَّاس. فهذه “الشُّحنة”، بحد ذاتها، وجودً تجاوبٍ صادقٍ مع حال إنسانيَّة عامَّة بطبيعتها وخاصَّة بمعاناتها؛ على ها الأساس ينبني ما تقدِّمه من فاعليَّة جماليَّة. (https://www.nectarpd.com)

تتجلَّى هذه الشحنة البلاغيَّة الجماليَّة، ههنا، عبر أربعِ لوحات تصويريَّة مستقلَّة بذاتها، لكن كلُّ اثنتين منها تلتقيان مشكِّلتين وجوداً قائماً بذاته، ومشتركاً، باجتماعِهِ مع اللَّوحتين المستقلَّتين الأُخريين، والملتقيَّتين في ما بينهما أيضاً؛ لوحةً عضويةً واحدة. وهكذا، يكون تحقُّق الشِّعريُّ فيهذه اللَّوحةِ بالتَّلقيِّ الحيِّ الذي يستطيعه مستقبِلُ النَّصِّ لها، وليس، على الإطلاقِ، بكلامِ واضِع النَّصِّ عنها أو تقريره (النَّثريّ) لما يريده منها.

تتألَّف المجموعة الأولى من لوحتين، لوحةُ “الحَوْر العتيق” ولَوْحة “رَمْلِ الطَّريق”؛ إذ الأولى موحيةٌ بتناقضها المطلق مع الثَّانية. “الحور العتيق” هو الصَّامِدِ في مواجهة الزَّمن؛ في حين أنَّ “رمل الطَّريق”، هو المُمْعِنُ في انهزامه أمام أيِّ عامل تغيُّرٍ يمكن أن يتعرَّضَ له. وتتألَّف المجموعة الثَّانية من لوحتي “شِتا الدِّني عالقُصَصْ المْجَرَّحَةْ” ولوحة “يِبْقَى إِسْمَكْ يا حَبيبي وإِسْمي بْيِنْمَحى”. “شِتا الدِّني عالقُصص المجرَّحة” هو تَعَرُّضُ قصص الحبِّ الضَّعيف إلى تحديَّات البقاء؛ ولوحة “يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى” هي إعلان سقوطُ المُحِبِّ وبيان غيابه أمام بقاء محبوبه واستمرار وجوده. يأتي التقاء المجموعتين، ضمن بناية النَّصِّ، ههنا، ليُظْهِرَالسَّبَبَ الكامن وراء كلٍّ من “السُّقوط والغياب”، من جهة، و”البقاء والاستمرار”، من جهة أخرى. إنَّه حُرْصُ المُحِبِّ على بقاءِ الحبيبِ ووجوده بكتابة اسمه على “الحور العتيق”، ولا مبالاة المحبوب بِوجودِ مُحِبِّه وحضوره بكتابة اسمه على “رمل الطَّريق”. وهنا، ألا تبقى الخلاصةُ المسكوتُ عنها من قِبَلِ النَّصِّ، ولكن التي تَضُجُّ بها تشكُّلاتُ بنائه صارخةً هادرةً، تُفيد أنَّ المُحِبَّ أشدَّ حرصاً على الحبِّ وأعظم وفاءً له وعناية به من المَحبوب؟!

ومن النَّماذج العديدة والمتنوِّعة الأخرى من هذه الفاعليَّة في نصِّ أغنية “الأخوين الرَّحباني” ما يرد في “البعلبكيَّة” من مقابلةٍ بين العذابِ والألم، من جهةٍ، والعيون الحلوة والقدرة على الإعمار، من جهةٍ أخرى:

شو إلنا عم نعارك شو إلنا عم نقاتل

لا الموسم الله يبارك لا كرم لإلنا حامل

وصخور بعدا صخور خلّا تضلّا عريانه

متل التِّينه العطشانه وما في إلها ناطور

بيضلّ فيها تنين عيون حلوه وإيد

يعمّرو من جديد ضيعتي الخضرا عامد العين

ومثل هذا، أيضاً، بعضُ ما يرد في نصِّ أغنية “زهرة المدائن”، وهي بالعربيَّة الفصحى، التي أتقن “الأخوان رحباني” صوغَ كثير من نصوصهم بها، ولم يغادرا بها قيد أنملةٍ من قدراتهم على وضع “الشِّعريِّ” بها وفيها:

الطِّفل في المغارة وأمُّه مريم وجهان يبكيان

لأجل من تشرَّدوا

لأجل أطفال بلا منازل

لأجل من دافع وأستشهد في المداخل

وأستشهد السَّلام في وطن السَّلام

وسقط الحقُّ على المداخل

حين هَوَت مدينة القدس

تراجع الحبُّ وفي قلوب الدُّنيا أستوطنت الحرب

[1]– ينظر:

- Mark Jeffreys (ed.):New Definitions of Lyric: Theory, Technology, and Culture, Taylor & Francis, 1998:

- Marks Jefferys:Lyric Poetry and the Resistance to History, pp. 7-8.

- Kevin MacGurick,:“All Wi Doin”: Tory Harrison, Linton Kwesi Johnson, and the Cultural Work of Lyric in Postwar Britain, pp. 49-71.

دائماً متميز في انتقاءتك وفي معالجتك لموضوعك. منكم نتعلم دائماً دكتور وجيه فانوس

دمت ودامت دراساتك العميقة الهامة والغنية أدامك الله زخراً للثقافة العربية التي شابها الكثير من الضحاله