سلمان زين الدين ناقدًا روائيًّا

د. علي حجازي

من جديد، يحتضننا هذا الصرح الثقافي، ويجمعنا الصديق الحبيب الدكتور علي زيتون على وجبة أدبية أعدّ مادّتها الدسمة الصديق الحبيب الشاعر والناقد سلمان زين الدين، ونتشارك اليوم في تذوّقها مع الصديق الحبيب الدكتور عبدالله فضل الله.

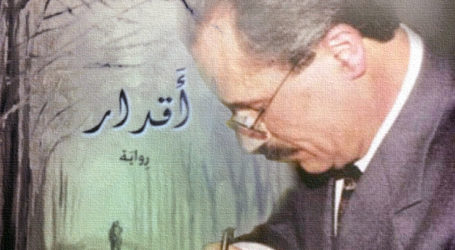

في أعماله النقدية الخمسة الصادرة حتى الآن، يرتقي الشاعر الناقد كرسيّ الحكواتي، يتربّع في مجلسه ممسكًا مفاتيح الكلام.

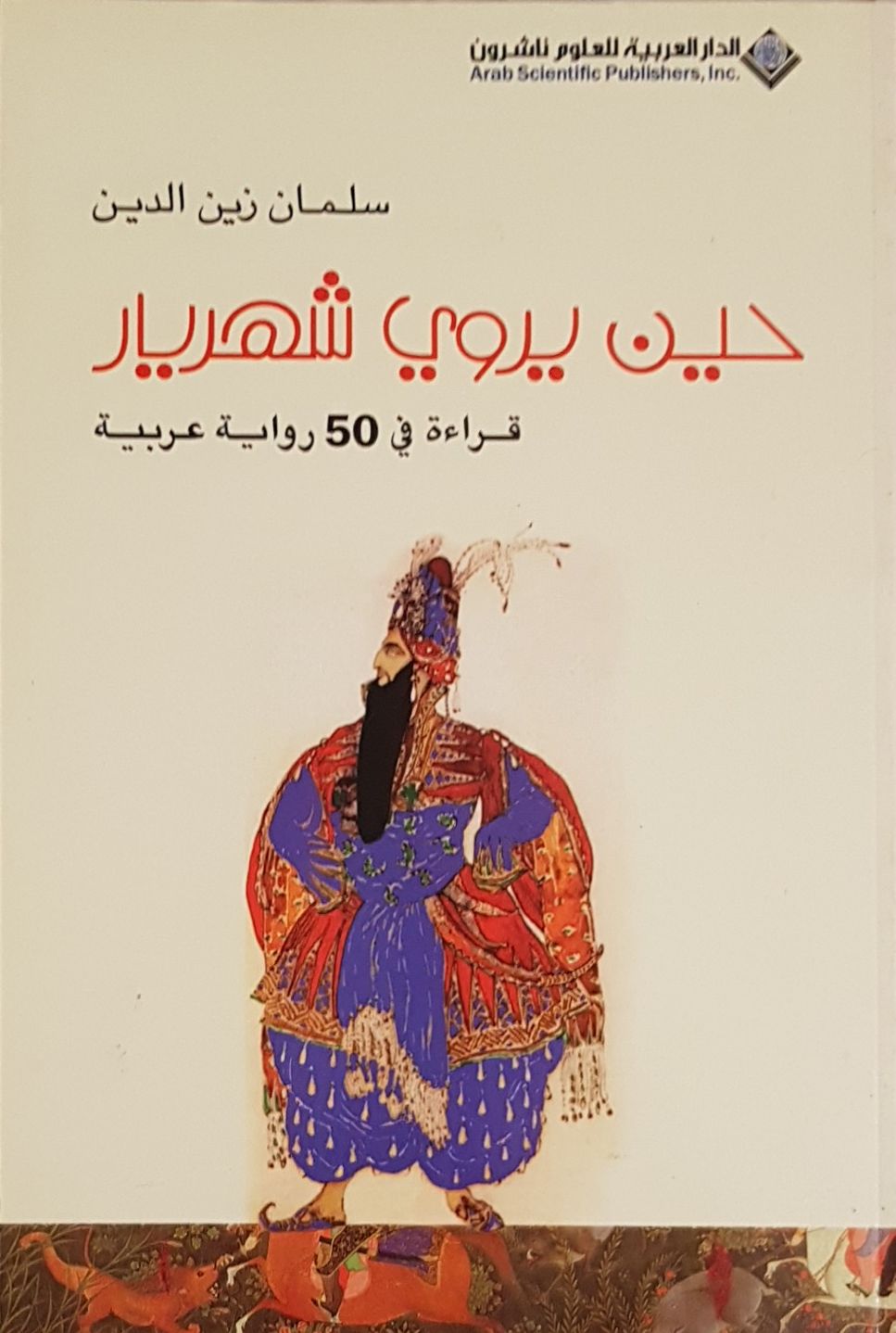

“كان يا ما كان”، “يا سادة يا كرام”، “بلغني أيها الملك السعيد”…، ونروح نتساءل: ماذا بَلَغَنا من المشروع الكبير الذي بدأه الناقد، قبل عشر سنوات، حين قدّم لنا: “شهرزاد والكلام المباح”، و”حين يروي شهريار” دفعة واحدة في العام 2010، و”كان يا ما كان”، و”بلغني أيها الملك السعيد” في العام 2013، وقبل سنة من الآن زوّدنا بعمله “يا سادة يا كرام”.

*

الجواب بسيطٌ جدًّا، بَلَغَنا قراءة نقدية متأنّية لمائتين واثنين وثلاثين عملًا روائيًّا، مُهيِّئًا لنا فرصة الاطلاع على مساحة كبيرة من الإبداع السردي العربي، فضلاً عن روايتين معرّبتين. وكنت محظيًّا حين اطّلعت على أعماله المذكورة، ورأيت أن أحكي لكم عن كتابه “بلغني أيّها الملك السعيد” الذي جمع فيه قراءته لأعمال ثماني عشرة روائية. إنّ المشروع الذي بدأه الصديق شاقٌّ ومضنٍ. غير أنّه يسدُّ ثغرة واسعة في هذا المجال الذي تصدّى له لقراءة روايات صادرة حديثًا، وأخرى وصلته متأخّرة، فنظر إليها نظرة الناقد الجاد، الحادب، على أن يكون حياديًّا، متسامحًا، ليعطي المرأة الأديبة حقّها، ويشير إلى ما وقعت فيه من هنات بطريقة لبقة وشفّافة.

“بلغني أيها الملك السعيد” هي الجملة اللازمة التي استهلّت بها شهرزاد حكاياتها الليلية التي سحرت بها شهريار في “ألف ليلة وليلة” . و”بلغني” تعني أنّ شهرزاد وسيطٌ، تنقل للملك ما وقعت عليه من حكايات.

في المقدّمة يُسوّغ لنا مفتاح الكلام هذا الذي أسهم في ترويض السلطات الجامحة الكامنة فينا، أو المُمارَسة علينا، على أنواعها، اقتداءً بما قدّمته شهرزاد من ترويض السلطة الجامحة لشهريار، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، غير عابئة بالمخاطر المتأتّية من مشروعها الإنساني ذاك. كيف تعاطى سلمان زين الدين مع الأعمال الروائية الموجودة في هذا الكتاب؟

بدايةً، يمكنني القول إنّه تصدّى لقراءة الأعمال هذه بمهنية واحتراف، وقدّم خدمة جليلة لكلّ راغب في الاطلاع على هذا العدد الكبير والذي لم تكتب له فرصة قراءتها كاملة، فصارت أمامه ملخّصةً تفصح عن الموضوعات العديدة الشاغلة التي جذبت اهتمام الكاتبات في هذا العصر.

– يعلن سلمان زين الدين، منذ البداية، أنّ النقد ليس سلطة وصاية على النص، والناقد ليس وصيًّا على القرّاء. زمن الوصاية ولّى من زمان (ص 11). من هنا، نراه يتعامل مع الروائيّات بشفافية بدأها معتمدًا التسلسل الألفبائي للأسماء، فلم يقدّم اسمًا معروفًا على اسم جديد في عالم الكتابة والإبداع.

– يستنتج الناقد أنّ المرأة المبدعة لم تعد غارقة في المسألة النسوية، على أهمّيتها، بل أضحت أكثر اهتمامًا بالأسئلة الإنسانية العامّة. كما تظهر في العديد من المواقع محايدة تجاه مصطلح الذكورة الذي لم يعد حكرًا على الرجل. فالمرأة أضحت تمارس هذه الذكورية على الرجل أحيانًا. وقد تكون شريكة في الظلم، والرجل قد يكون الضحية… فليلى العثمان تكشف الممارسة الذكورية من قبل المرأة على الأب والابن اللذين يكونان أول ضحاياها (95 – 99)، فنخلص من انقلاب الصورة والدور بين الرجل والمرأة أحيانًا، إلى أنّ معيار التمييز بين الجلاّد والضحية، بين الظالم والمظلوم، ليس معيارًا جنسيًّا، بل معيار عقلية ذكورية موجودة عند الجنسين (ص 34).

– يكشف الناقد ما يقوم به بعض الكتّاب من تبديل العنوان في الطبعة اللاحقة، عن قصد أو غير قصد، الأمر الذي يوهم القارئ أنّالعمل جديد، فإذا به يقول بعد قراءة رواية “حلم الليلة الأولى” الصادرة في طبعتها الثانية عام 2010، وبعدما تبيّن له أنّها “العصعص” الصادرة في طبعتها الأولى عام 2003، يقول: “أكلنا الضرب”. إنه وبعدما يقبض على ليلى العثمان متلبّسة بهذا الجرم، يتساءل: “ما الذي يدعو كاتبًا معيّنًا إلى تغيير اسم كتابه في طبعة جديدة؟ أليس اسم الكتاب كسائر أسماء العلم التي تلازم أصحابها، فيغدو الاسم علامة على مسمّى؟” ويضيف معلّقًا: “لا الاسم الحالي يزيد من قيمة المسمّى، ولا الاسم السابق ينتقص منها. المهم في هذه الحال المسمّى لا الاسم” (ص 91).

– يعتمد الناقد في قراءته لأي رواية مبدأ الكشف عن مواقع الخلل، فضلاً عن مواقع النجاح فيها، فبعد تعداد المواقع الأولى، يعطي رأيه في قيمة هذه الرواية. إنّه يذكّرنا هنا بالعمل التقني الذي نقوم به، بوصفنا قارئين أو مناقشين للدراسة الأكاديمية، فبعد إظهار الأخطاء، نقول: إنّ هذه الملاحظات لا تؤثّر كثيرًا على مسار الدراسة التي يمكن مناقشتها بعد تصويب ما جاء فيها من خطأ. وأسوق مثالاً هنا عن رواية نادين الأسعد فغالي، يقول الأستاذ سلمان منتقدًا فنّية الرواية: “إلاّ أنّه في السياق العام، ثمّة تسلسل وقائعي، وثمّة تغييبٌ لتقنيّات من قبيل الاسترجاع والاستباق. فما يحصل في النص يوازي ما يحصل في الحياة. وهنا، يصبح الروائي الفنّي مشابهًا للحياتي المعيش، وليس مُفارقًا له”. وفي الختام، يذكر ما يأتي: “وبعد، استطاعت نادين الأسعد فغالي في “رياح الرغبة” أن تطرح مسائل نسوية على طريقتها، وبلغتها، ونجحت في أن توقظ الرغبة في القراءة، واستطرادًا، في الكتابة” (ص 150). وتعليقًا على تحديد فنّية العمل، أقول: عند توازي ما يحصل في النص المكتوب مع وقائع الحياة المعيشة، من دون استرجاع أو استباق، يمكن تسمية العمل الأدبي بـ “الحكاية”. وعندئذٍ، يخرج من تصنيف الرواية.

مثال آخر أقدّمه هنا: في قراءته رواية “وجوه في مرايا متكسّرة” للكاتبة الأردنية منى الشرافي تيّم، يقول: “إلى ذلك، لم ينأ عن هنات هيّنات اعتورته، ومنها: المبالغة في رومنسية بعض المواقف، مثالية بعض الشخصيات، مجانبة الدقّة في استخدام بعض المصطلحات.” ويختم: “ومع هذا، تبقى “وجوه في مرايا متكسّرة” أثرًا روائيًّا جميلاً، هو أشبه ما يكون بسجّادة عجميّة تعكس براعة الحائك، وفنّه وطول أناته” (ص 126). إذًا، هو يعدّد محاسن العمل والهنات التي اعتورته. ويكون بذلك منصفًا.

مثالٌ آخر يُظهِرُ فيه حُسْنَ التخلّص حيث يقول بعد قراءة رواية ماري القصيفي “كلّ الحق عا فرنسا”: ” في الخطاب الروائي تستخدم القصيفي بنية روائية مفكّكة للتعبيرعن بنية اجتماعية مفكّكة. والتفكّك هنا ليس قيمة سلبية تغضّ من قدْر الرواية وروائيّتها. ويتمثّل ذلك باستخدام تقنية تعدّد الرواة، وتكسّر الزمن…” (ص 116 – 117).

– يقول الناقد في قراءة “الفدائي” للأديبة جمال سليم نويهض، رائدة الرواية الفلسطينية: “… وفي هذا السياق، لا بدّ من ملاحظة أنّ الكاتبة دأبت على استخدام مصطلح “اليهودي” بصيغتي المفرد والجمع، للتعبير عن شخصيّات اسرائيلية، ما قد يشي بشبهة تمييزٍ عنصري…” إلاّ أنّه يعود فيسوّغ ذلك. في هذا المقام يمكنني الإشارة إلى أنّني كنت أسمع جدّي يقول: فلانٌ ألأم من يهودي، أو غدّار أكثر من يهودي. وبعد المجازر التي ارتكبها هؤلاء القادمون من شتات على أرضنا العربية / فلسطين ومصر وسوريا ولبنان / حيث دشّنوا فيه مجزرة حولا، ثمّ مجازر قانا والعبّاسية والنبطية وصدّيقين، والأمكنة أكثر من أن تُعَد، أقول: لا فصل بين مصطلحي اليهودي والاسرائيلي، وخاصّةً بعدما تحوّل الشعب المدنيُّ هناك إلى شعبٍ مسلّح.

– يمكن للصديق الناقد أن يدوّن اسم الرواية بعد وضع عنوان البحث الذي يظهر فيه اسم الروائية؛ على سبيل المثال: إلهام منصور توغل في التحليل النفسي في رواية “رحلت والدتي بقيت أمي”، لنعرف عن أي رواية يتحدّث، لأنّه قد يكون لهذه الكاتبة أكثر من عمل روائي.

وبعد، فإنّني أشير إلى الجهد الكبير الذي بذله الصديق في قراءته النقدية هذه، والمتمثّل بإقدامه على إحصاء الوحدات السردية الموجودة في الرواية، ثمّ تعقّب الشخصيات التي بلغت في رواية “وجوه في مرايا متكسّرة”، على سبيل المثال، ثلاثًا وخمسين شخصية رئيسية وثانوية. هذا، فضلاً عن إحصاءٍ لِنِسَبِ الوقائع التي بلغت في رواية “نصيبك في الجنة” لنرمين الخنسا تلاث عشرة صفحة في بداية الرواية ونهايتها، أي ما تزيد نسبته عن عشرة بالمائة من عدد صفحاتها، ولِنِسَبِ الذكريات التي تشغل الذكريات مائة وأربع عشرة صفحة، أي ما نسبته حولى تسعين بالمائة…

في الختام، أتوجّه بالتهنئة إلى الشاعر والناقد الأستاذ سلمان زين الدين على مشروعه القيّم هذا، وعلى الفائدة، بل الفوائد الجمّة التي يقدّمها إلى القرّاء. وبرأيي، إنّ هذا العمل يتطلّب فريقًا كاملاً لإنجازه. وفّقك الله وسدّد خطاك،ونعد أنفسنا بقرءات جديدة، قريبة بإذن الله.

***

(*) أُلقيت في ندوة عن أعمال سلمان زين الدين النقدية، دعا إليها معهد المعارف الحكمية – منتدى النقد الأدبي في بيروت،وأدارها الدكتور علي زيتون، وشارك فيها الدكتور علي حجازي، والدكتور عبد الله فضل الله، في 2 /11 / 2018.