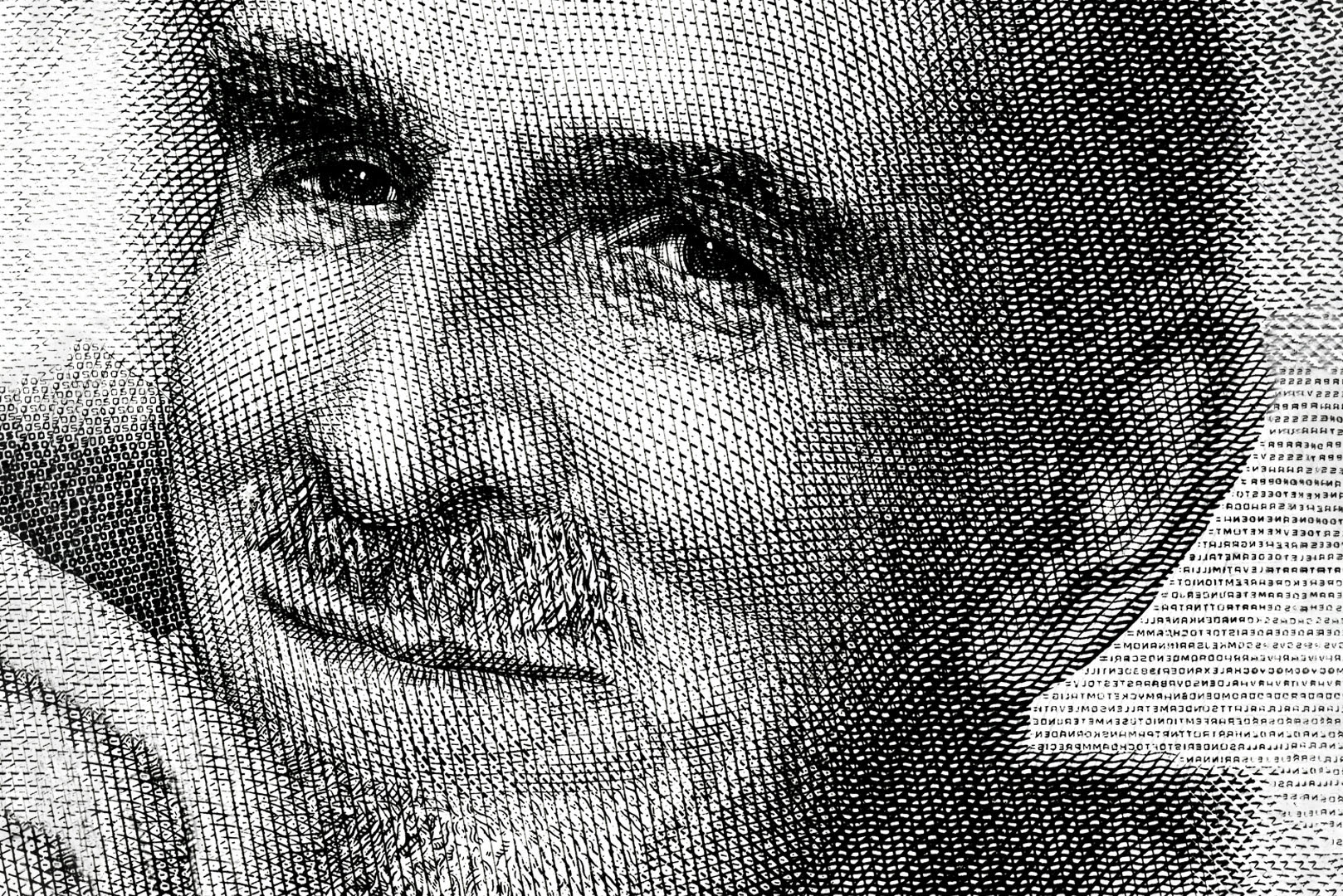

السرّيّ والخاصّ في سيرة إنغمار برغمان

د. عبد الله إبراهيم*

أَعدُّ سيرة حياة المُخرج السويديّ “إنغمار برغمان” إحدى أجرأ السِّيَر الذاتيّة الحديثة، وأكثرها إفصاحاً عن البَوح الشخصيّ، وعن الضياع في عالَمٍ كبير، وعن مُحاولات التعديل التي لم تَجِد نَفعاً في حياة رجلٍ مَوهوب تَناهَبْتهُ أهواءُ الفنّ والنساء، فما أن يضع قدمه على أرضٍ صلبة، حتّى تنزلق به إلى مُستنقَع؛ غير أنّه كان يهوى الانغماس في الملذّات، ويتبرّم بركود الحياة، وجَعَلَ من حياته العائليّة مَوضوعاً للغَضب، وأَطلقَ العنان لذاكرةٍ فَضحَتْ تحيُّزاتها في إعادة ترتيب الأحداث وفْق رغباتها، ومع كلّ ذلك صاغَ هويّته مُخرِجاً مَرموقاً لم يتهيَّب صِعاب الحياة، فاشتقّ له مكانةً جديرة بالذكر في تاريخ الفنّ.

في طفولته عانى “برغمان” من أمراضٍ كثيرة لازَمته مدّة طويلة. أسقامٌ باطنيّة كانت تعذّبه ليل نهار، فلا شفاء له منها، حتّى أنّه شكَّك في إمكانيّة بقائه حيّاً، إذ بلغ شفيرَ الموت، فحملته جدّته عليلاّ إلى دارٍ صيفيّة للعائلة، وعثرتْ على مُمرِّضة “نديّة الوجه، جميلة الشعر” كي تُعنى به. كان إنغمار طفلاً حينما كَتَبَ سيرتَه الشائقة “المصباح السحري”. بعد حوالى خمس وستّين عاماً، تذكَّر الشيخُ كلَّ شيء في تلك الدار الريفيّة، تذكَّر الغرفة التي نام فيها، وإفرازات جسده النَتِنة، ومَلابسه الرطبة المُتّسخة، وضوء اللّيل الأحمر المُتوهِّج، وصَوت تنفُّس المُمرِّضة النائمة بقربه، وانعكاسات الشمس على إبريق الماء الزجاجيّ في البيت، لكنّه لم يتمكّن من تذكّر مَخاوِف الموت التي خيَّمت عليه جرّاء مرضه، بل أَنكر الخوف من المرض، وتوارى عنه الفزع الذي حمل عائلته لأن تذهب به إلى الريف. غابت حالته المريعة عليلاً، وحضرت الأشياء المُحيطة، وهو يترقّب موته، كأنّه هِبة غير مؤلِمة. لم يربط إنغمار بين الخوف والألم، ونأى شبحُ الموتِ عن خياله، واعتراه الغضب من مَشاهِد حياته القديمة حينما استعادها في سيرته.

حينما تقدّم العمرُ ببرغمان، وانخرطَ في الإخراج، شكَّلَ الموتُ الموضوعَ الأثيرَ في مُعظمِ أعماله الفنيّة، فقارَبه من زوايا عدّة، وألصقه بالصغار وبالكِبار، وكأنّه يستحضر مَصير الجثث التي كانت تتراكم في كنيسة أبيه بانتظار الغسل والدفن. كان الأب قد واظبَ على اصطحابه صغيراً لأداء الطقوس الدينيّة في الكنيسة التي عهدت إليه رعايتها، وفيها رأى الطفلُ الأهوالَ الخاصّة بالموتى، وتفسُّخَ جِثثهم، أو تهشُّم أطرافهم. راعَهُ مَنظر الجثث في الأقبية. جاءت ذاكرة برغمان بصورة من صور الماضي، ونزَعَت عنه حيثيّاته المُتداخِلة، فهذا هو عمل الذاكرة التي ترسم لأحداث الماضي صُوراً لا تُطابِق حقيقة تلك الأحداث، بل تُحاكيها في نَوعٍ من المُشابَهة المجازيّة بقصد الإيضاح وليس التوثيق.

وبحسب “بول ريكور”، فإنّ “الحضور الذي يشكّل تمثيل الماضي يبدو أنّه حضورُ صورة”. ويشرح ريكور ذلك بأسلوب مباشر “نحن نقول، بلا تمييز، إنّنا نتمثّل حدثاً ماضياً أو أنّنا نتصوّره، أي عندنا صورة عنه، وهذه الصورة يُمكن أن تكون شبه بصريّة أو سمعيّة”، فالذكرى صورة مُستعادة من أرشيف الماضي.

من عجب أن يتوارى ذكْرُ الخوفِ في نَفْسِ برغمان، على الرّغم من وجود الألم في جسده. تلك علّة لازَمته طوال حياته؛ فقد توطَّن الألمُ في مَعدته توطُّناً وحشيّاً لا سبيل إلى اقتلاعه، وكلّما تقدَّم في العمر، كَبرت مِحنته الجسديّة، وزادَ وَجعُه، وكانت نَوباتُ الألمِ تُهاجِمه بصورةِ تشنّجاتٍ معويّةٍ مصحوبة بإسهالٍ حادّ لا يُمكن السيطرة عليه، فيُجبره، أحياناً، على التغوُّط في سرواله. وهو صغير “كانت النوبات تأتي كالصاعقة من دون إنذار، يُرافقها ألَمٌ يصعب تحمّله”. وكان جزاؤه، على ذلك، وعلى غيره من زلّات الطفولة، عزلاً في أماكِن مُظلِمة في المنزل، أُصيب بعاهة مُعيبة تركته مُمزَّقاً بين الخوف والخجل، والارتياب من كونه سليماً. وظلّت تلازمه طوال عمره، ولتحاشي ما كانت تُحدثه من ألَمٍ وحَرَجٍ، حاولَ أن يبتكرَ طُرقاً تُمكّنه من “السيطرة على هذا الشيطان”؛ غير أنّه فشل في مسعاه، ولَم تفده الأدوية، إلى أن أخبره الطبيب بتقبّل عاهته، والتكيّف معها، وحينما انخرط في الإخراج المسرحي، كان من أوّل شروطه بناء مرحاض خاصّ به بجوار غرفته، وقد سخر من نفسه بقوله إنّ تلك هي مُساهمته “الأكثر استمراراً في تاريخ المسرح”.

لم يقتصر الأمر على الألم، والإسهال، فسرعان ما عانى من أَرَقٍ مُزمنٍ أَورثه شعوراً بالبلى طوال اللّيالي مصحوباً بالقلق، والغضب، والخجل، والندم، والمَلل. ينبغي الأخذ بالحسبان حالته الصحيّة والفكريّة عند كِتابته عن طفولةٍ بعيدة جدّاً، فقد عبثت به الآلام عبثا كليّاً، وسَيطر عليه سوء الظنّ بالآخرين، وهو على مَشارِف السبعين من عمره.

والآن، وقد وقع تخفيف الحرج على الذاكرة في ضوء ما كان عليه إنغمار الطفل، فيُمكن القول إنّ برغمان قدَّم مَثلاً وافياً على تجريد الذاكرة من السياق النفسي للمُتذكِّر، والإبقاء على العناصر المَرئيّة التي احتضنته طفلاً عليلاً. أُرجِّح ذلك في ضوء حياته اللّاحقة، حينما شُغل بالصور المرئيّة للعالَم، وهي قوام عالَم السينما، فتوارى عنده ما سواها، فالمُخرج يرى العالَم أشكالاً، ويُعيد تكوينه صُوراً، ويترك للمتلقّي إسقاط المعاني التي يريدها عليه، ولطالما أَظهر برغمان شَغَفاً بالضوء في أفلامه كأنّه يُعاند طفولة مُعتمة سقطت في الظلام. تبرّأ الشيخ من الخوف طفلاً، وتناسى الجزعَ المُصاحِب لعليلٍ لا يعي ما يدور حوله. تلاعبَت الذاكرة بأحداث الطفولة المبكّرة، فأشقتْ صاحبها بالأمراض التي لا علاج لها، ولكنّها أَبعدت عنه الشعور بالفزع. يصحّ القول إنّ الذاكرة انتقت ما أراد صاحبها، وأهملت ما لم يُرِد، استعاد المُتذكّر من طفولته البعيدة ما يُوافِق رؤيته مُخرِجاً سينمائيّاً ومَسرحيّاً. وبحسب سيرته الذاتيّة، لم يُخامره الخوف، لكنّ الغضب تأصَّل في نفسه بإزاء أقرب المُقرَّبين إليه، أبيه وأمّه، شقيقته وشقيقه، فرسمَ لهم صُوراً مشينة تنمّ عن الكراهيّة، وتعوزها السويّة الأخلاقيّة، وصدرت أحكامها بعيداً عن ميزان العدالة، فكان ينبش في المساوئ، ويُفتِّش عن المثالِب، ولَم تلفته المَحاسِن العائليّة في رعايتهم له، ولم يرَ شيئاً ذا بال في أعمالهم وأخلاقهم. تلاعبت الذاكرة بطفولته البعيدة، ومحّصت ماضيه وفق ما ترتئي في شيخوخته، وغَربلت ما لا يروق له، أبقت على شقاء العِلل، ولكنّها أبعدتْ عنه شبح الخوف، والحال أنّها أجّلته إلى مرحلةٍ لاحقة من حياته.

ولكنْ ما الخوف المُحتمَل في حالة الطفل إنغمار؟ إنّه الشعور بالألم الذي يرهق بدنه، ويوجع جسده، فتكون اعترته خشية على نفسه من الهلاك، ولكنّ هذا هو الجزء الخاصّ بالجسد. أمّا النَّفس فكانت تضيق بصاحبها جرّاء الكبْح الذي مارسه عليه أبوه الكاهن، والعزْل الإجباريّ له، وعُرف عن أبيه تشدّده الكنسيّ، وقد انتهى به الأمر قسّيساً للعائلة السويديّة المالِكة، وقد كان دائم التأنيب له بحسب منظوره الديني للحياة، حيث النّصح يتّخذ صورة التحذير، والوعظ يظهر بمسوح التهديد، والنهي يلبس رداء العقاب، فنشبَ بينهما عداءٌ صريح تُوِّج بالعقوق، حتّى أنّ إنغمار حاول الانتحار لاعتقاده أنّ أباه يحول دون طموحه، أو أنّه يريده فرداً مُستقيم الأخلاق وفق أعراف الكنيسة، لكنّ الفتى كان أفلتَ من طوق الكنيسة، وانجذبَ إلى عالَم الضوء والصوت والصورة، وحدثَ أن ردّ على أبيه بلكمة على وجهه حينما حاول مَنعه من مُغادرة البيت سعياً وراء الملذّات التي غاص فيها إبّان شبابه.

قد يكون كلّ هذا باعثاً على الخوف، وربّما يكون مبعث الخوف شعور الصبيّ بالوحدة جرّاء الغيرة الهوسيّة من أخيه الكبير الذي تسلّط عليه، وتنمّر عليه باعتباره صغيراً، أو بسبب نفوره من أخته المدلّلة التي حظيت باهتمام الوالدَين، وجعلته نسْياً مَنسيّاً. إنّها أسباب كافية انصهرت معاً لتجعله عليلاً يرى العالَم من منظورٍ قاتم لا تنفذ فيه عيناه إلى ما وراء ما يرى. مع ما في ذلك من المُغالاة في الاستسرسال. كلّ تلك الهواجس المريبة بمَن حوله لفظتها الذاكرة بمُجملها، ووثّقت الأشياء والأصوات والأضواء، وهي ذاتها التي غذّته برؤيته الإخراجيّة في ما بعد، وجَعلَته مُخرجاً مرموقاً في تاريخ السينما والمسرح. يصحّ القول إنّ الذاكرة انتقت ما أراد صاحبها، وأَهملت ما لم يُرِد، فبرغمان مُصابٌ بداء نسيان الأسباب. كأنّ ذاكرته بلا جذر، تقدّم وتؤخّر، تضخّم وتمحو، تتلاعب بتاريخ صاحبها، فلا عجب أن تتعاقب فصول سيرته من غير ترتيبٍ زمني، فهو يترحّل ذهاباً وغياباً في مَسار حياته من غير مُراعاة لذلك.

كشف تواتُر الأحداث المُستعادة لماضٍ بعيد، أنّ برغمان شُغل بالعالَم الخارجيّ، وكأنّه رقيب عليه، فغابَ عنه العالَم الداخليّ، وانطفأت عواطفه تجاه كلّ شيء من حوله، حتّى أنّه دهش من أنّ أحاسيسه سجَّلت الواقعَ الخارجي من دون أن تُلامِس نبضاته الداخليّة، فكان يتذكّر الوقائع، والأحداث، والمَشاهِد، يتذكَّر ذلك كلّه من “دون وجود لأيّة عواطف مرتبطة بتلك الانطباعات”. فلا عجب من اعترافه بأنّه قد عاش على “ذاكرة الأحاسيس”، وقد نجح في سيرته في إعادة “خلق هذه الأحاسيس من دون أن يكون التعبير عنها، عفويّاً وتلقائيّاً، بمعنى الكلمة”، فالفاصل بين التجربة الحدسيّة عنده، وتجلّياتها الحسيّة سريع جدّاً، لا يكاد يشعر به.

***

(*) ناقد وكاتب من العراق

(*) مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق