الوجهُ الأنثروبولوجيّ لمحمّد أركون

المهدي مستقيم*

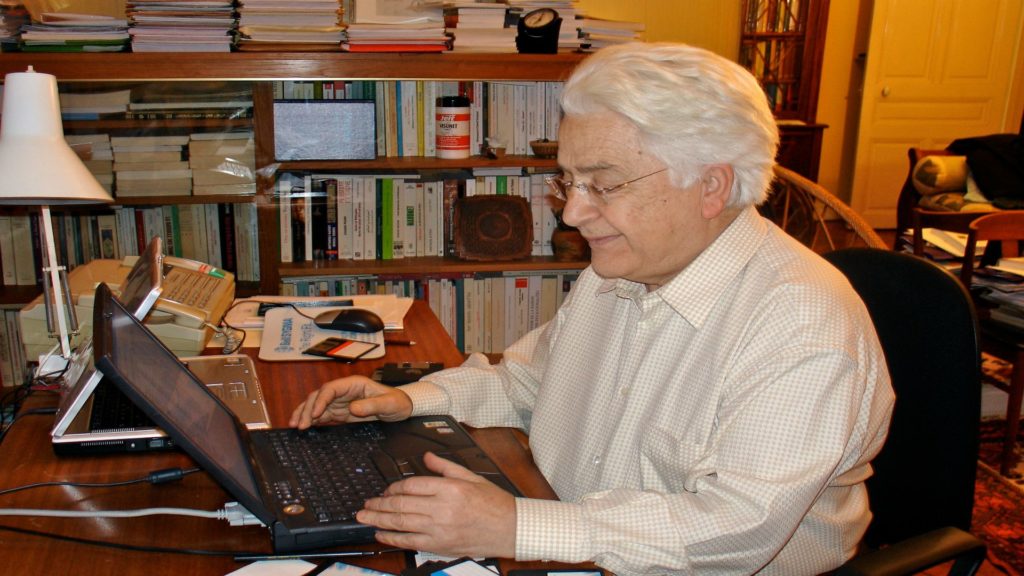

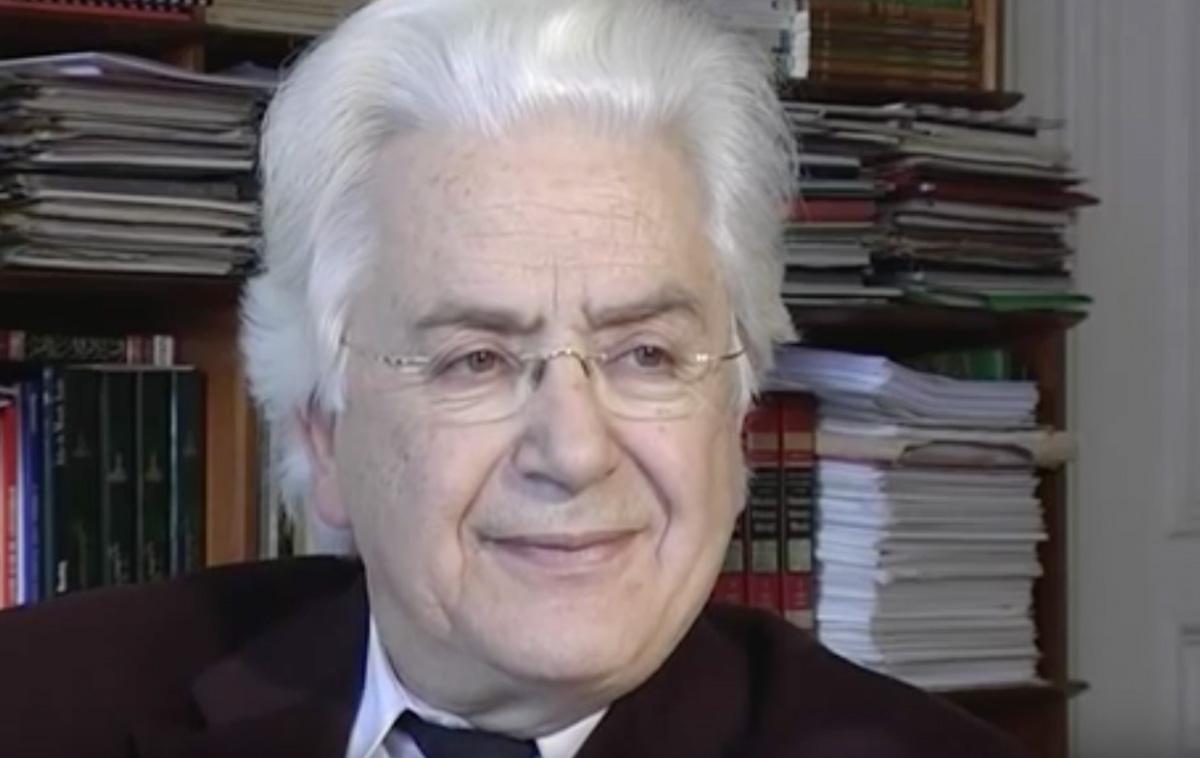

منذ أن دشَّنَ الرّاحلُ محمّد أركون مشروعَ نقدِ العقلِ الإسلاميّ في سبعينيّات القرن العشرين وهو يؤكِّدُ ويُردِّدُ أنّ الأمرَ يتعلَّق بمشروعٍ كبيرٍ يحتاج إلى فَتْحِ أوراشٍ عدّة من أجل مُباشَرةِ عمليّاتِ الحَفْرِ والتنقيبِ في تلك الطبقات المُتراكِمة عبر عصورٍ طويلة من تاريخ العرب والمُسلمين. وعلى الرّغم من إدراكه صعوبة المشروع، فقد كان مُقتنعاً بأنّه سيأتي الوقت الذي سيَنهض المُثقّفون العرب والمُسلمون للقيام بهذه المهمّة، فذلك هو السبيل الوحيد للخروج من مرحلة الانسداد التاريخيّ الذي تعيشه الشعوب العربيّة والإسلاميّة في العصور الحاليّة.

ولعلّ ترجمة أعمال محمّد أركون إلى اللّسان العربي تُعَدّ أحد المَداخل الكبرى التي من شأنها أن تُتيح لنا إمكاناتِ مُباشَرَةِ الطريق الذي شيَّده الرجلُ وكرَّس له مَسارَ تأليفه. ووعياً منه بالمسألة، أطلَّ علينا عبد اللّطيف فتح الدّين، رئيسُ شعبة الفلسفة في كليّة بنمسيك – الدار البيضاء (المغرب)، إطلالةً بهيّة ومُشرِقة من خلال توقيعه على ترجمةٍ أنيقة وأصيلة لمجموعةٍ من النصوص المُهمّة لمحمّد أركون جَمَعَها في مُصنَّفٍ اختار له عنوان: “الإسلاميّات التطبيقيّة وأسئلة العقل الإسلاميّ”، صادر عن منشورات “مؤسّسة مؤمنون بلا حدود” 2020.

يستمدُّ هذا الكِتاب قيمتَه من جهة أولى، انطلاقاً من كون محمّد أركون يعتمر فيه قبّعةَ الباحث الأنثروبولوجي في التراث والواقع الإسلاميَّيْن من خلال تسليط الضوء على ثلّةٍ من الموضوعات الأنثروبولوجيّة مثل ظاهرة الحجّ. ومن جهة ثانية كونه يعمل على تبديد سوء الفَهْم الذي لَحق مشروع نقد العقل الإسلامي.

ويُبرِز محمّد أركون أنّ قواعد الفهْم تَفرض ضرورةَ الكَشْفِ عن الجانبَيْن النفسي والتاريخي لظاهرة الحجّ بوصفه فرضاً قائماً على غاياتٍ روحيّة؛ بيد أنّ الحجّ، بما هو شعيرة، يُفصح عن وعيٍ وخبرة أنثروبولوجيّة تَنبجس منها إشكالاتٌ فلسفيّة وكلاميّة عمدَ محمّد أركون على استنطاق إواليّاتها ورهاناتها، وخصوصاً أنّ الحجّ بات الظاهرة الدينيّة الأكثر إثارةً للانتباه في الحياة الإسلاميّة المُعاصِرة.

ويرفض محمّد أركون تحليل ظاهرة الحجّ اعتماداً على القراءة التقليديّة للنصّ الديني، ويعوِّضها بالتحليل اللّغوي المصحوب بالتحليل التاريخي، انطلاقاً من فحصِ البنيات الأنثروبولوجيّة والنفسيّة والاجتماعيّة الثاويَة خلف الدلائل اللّغويّة للنصّ القرآني، وخلف مُختلف أنماط شرْحِهِ وتفسيرِهِ وتأويلِهِ من طَرَفِ أهل الخطابات المُهيْمِنة.

ويُسجِّل محمّد أركون أنّ المُسلمين يُغفلون الظروفَ النفسيّة والسوسيولوجيّة حول الحجّ في الخطاب القرآني، بعدما تمَّ تحجيمها وتغييبها إثر رَكنها بجانب الأخبار المُتناثِرة التي تسرد أحوالَ مُجتمعٍ عربيّ (بدائي) يتخبَّطُ في “غياهب الجهل” في حين يركّزون في الخطاب القرآني حول الحجّ على البُعد العمودي الذي أَقرَّه وأَسَّسه التنزيل والوحي، الأمر الذي دَفَعَ محمّد أركون إلى بسْطِ قولٍ حول نشأة الحجّ في الإسلام من الزاوية النفسيّة والتاريخيّة عبر استنطاق جدليّة الحجّ والوعي الإسلامي من دون أن يحيد “قيد أنملة عن الطريق الوعر الذي يَسلكه أهلُ الورع، ذلك الضمير ذو الحسّ المُرهف الحريص الذي يخشى تضييع جزءٍ من الكلام الإلهي المُحيّي، أو التفريط في القواعد التي يوجبها الفَهْم” (الإسلاميّات التطبيقيّة وأسئلة العقل الإسلاميّ، ص30 – 31).

ويتّخذ محمّد أركون من ظاهرة الحجّ مِثالاً للتدليل على الاستمراريّة التي لازَمَت حقلاً تعبيريّاً تعبُّديّاً يتّصل بتاريخ مجموعةٍ عرقيّة ثقافيّة معيّنة ومع رهاناتها وتطلُّعاتها وحاجاتها أكثر من اتّصاله بالدّين الإسلامي، بيد أنّ “القوّة التي طبعت هذه الانطلاقة كان من شأنها أن غَيَّرت مَعالِم الأشياء والأماكن والحركات والسلوكات المؤلِّفة للمَسار التعبُّدي للحجّ، وحوَّلتها إلى ركائز ومقوّماتٍ رمزيّةٍ تنهض عليها تجربةٌ روحيّةٌ غنيّة” (ص35). ولعلّ هذا ما دَفَعَ أركون إلى العودة إلى آيات الحجّ في القرآن وتحليلها بنقْلها إلى حقلٍ جديد من حقول الفهْمِ والتأويل، وقد خَرج إثر ذلك باستنتاجٍ مَفاده أنّ التغيُّر الذي عَرفه الحجّ من طابعه الوثني إلى طابعه الإسلامي هو “فعلٌ ينمّ عن واقعيّةٍ اجتماعيّة سياسيّة، وعن إبداعٍ دلالي، فعْلٌ يُمكن للدارس أن يتتبَّع أطوارَه، ويقتفي مَراحِلَه، ويلتقط قرائنَه وعلاماتِه اللّغويّة في القرآن الكريم” (ص42). إذ يُحيل الحجّ في القرآن على تجربةٍ أنطولوجيّةٍ ترفع الوعيَ العربيَّ إلى مَقامِ المُفارِق، “إنّ في طقوس الحجّ وشعائره من التعدُّد والاعتباطيّة ما يَجعل المؤمن، الذي يؤدّيها حريصاً مُتذلِّلاً، ينتهي، طالَ الزمن أو قَصُر، إلى تلك الحالة الصميميّة من العشق الإلهي التي تغذّي كبرى التجارب الدينيّة” (ص48 – 49).

ولا يخفي أركون شعورَه بالأسى لِما لحقَ الحجّ من إفراغٍ عقلي من قِبَلِ أهل الشرع حيث هَيْمَنَ الحجُّ الشرعي على الحجّ العقلي الذي يُمثِّله التوحيدي والغزالي والقاضي سعيد، والإمام جعفر الصادق، يقول محمّد أركون: “إنّ كلمة الفصل تبقى من نصيب القاعدة التي فصَّلها الشرعُ، عِلماً أنّ بعض الأقطاب، الذين قادتهم جرأتُهم إلى ترجيح كفّة الحجّ العقلي على كفّة الحجّ الشرعي، لاقوا الاستنكارَ والتنديدَ من قِبَلِ القيِّمين على أمورِ الحياة الدينيّة في الإسلام وهُم الفقهاء، ومن حيث إنّ الغلبة كانت لنصّ القانون على روحه، يجدر بنا الحديث عن حدوث رجوعٍ إلى المَجال الوجودي المُغلق بعد أن كان القرآنُ قد أَحلَّ مَحلَّه عالَماً دلاليّاً مُنفتِحاً” (ص49).

صارَ من الصعوبة بمكان التمييز بين البُعد الديني والمَهامّ الأخرى الدنيويّة للحجّ بعد التغيُّر الذي شهدته الشروط الماديّة للقيام بالحجّ ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر إثر تقدُّم المِلاحة البخاريّة، وبِناء السكك الحديد، وتطوُّر التدابير الصحيّة والأمنيّة وتعميم استعمال السيّارات والنقل الجوّي والتلقيح. كما يدلّ البُعدُ السياسي للحجّ على الانتقال به من الديني إلى الدنيوي من المُقدَّس إلى المُدنَّس، حيث يُعَدّ الحجّ بالنسبة إلى كلّ دولة إسلاميّة مُناسَبة سنويّة لتوطيد تماسُك الجماعة الإسلاميّة وتقويتها، يقول أركون: “بقدر ما كان الحجّ يعني فترةَ هدنةٍ في مكّة، بقدر ما تؤدّي الاحتفالاتُ إلى تناسي العداوات المحليّة والتقريب من العائلات والطبقات الاجتماعيّة، وتَمنح المُجتمع برمّته لحظةَ تلاقٍ معنوي. في هذا العُمق الشعبي يؤدّي الإسلامُ دَورَه كاملاً باعتباره عاملَ توحيدٍ إديولوجي وقوّةً مُحرِّكة للأعمال التاريخيّة الكبرى، كحروب التحرير أو المُحاولات الحاليّة للبناء الوطني، وعلى نِطاقٍ أوسع تماسُك الأُمّة، المُجسَّد في التجمُّع الهائل في عرفات، يتحقَّق بفعاليّة بقدر ما يَستثير قوّةَ النَّماذج الثقافيّة التقليديّة وقوى الماضي التي لا ينقطع مفعولها” (ص57).

أمّا على المستوى الاقتصادي، فمعلومٌ أنّ الحجّ يُنعِش انتقالَ ثرواتٍ وأنشطةٍ محليّة، ما يَدفع بعضَ الدول إلى الحدّ من عدد الحجّاج سنويّاً من أجل تفادي النزيف الحادّ الذي تشهده العملة. وعلى المستوى النفسي يَظهر الحجّ كفُرصةٍ تُمكِّن الأفرادَ من تلبية انتظاراتهم المُتنوِّعة بدءاً بالآخرة وصولاً إلى نَجاح صفقاتهم المُربِحة، فـ “العديد من الناس يَمتثلون لواجبٍ شرعيّ، فيما آخرون يُقرِّرون الوفاء بنذرٍ شخصيّ (مُمارَسة شائعة لنَيْلِ شفاعة الأولياء) امتثالاً لأمرٍ تلقّوه، خلال حُلم، من النبي، أو من وليٍّ محلّيّ، أو للظفر بمَكانةٍ اجتماعيّة مرموقة أو لإشباعِ فضولٍ مؤجّج منذ الطفولة بحكاياتِ أولئك الذين سمعوا أو رأوا” (ص57).

تدلّ الوظائف المُتعدِّدة التي بَسَطَها أركون على التداخُل القائم بين الدّين والتاريخ وبين المُقدَّس والمُدنَّس، والجماعي والفردي، بين التطلّعات الروحيّة والمُنجزات الماديّة. غالباً ما يتمّ رفض إخضاع التجربة الدينيّة لمحكّ النقد السوسيولوجي والأنثروبولوجي والتاريخي والتحليل النفسي والسميائي واللّساني بدعوى أنّ هذه الحقول المعرفيّة تذيب الشأن الديني في غياهب النسبيّة، في حين أنّ هذه الحقول العِلميّة “تُطهِّر الديانات من الشوائب المودعة فيها من قِبَل العديدين المُتلاعِبين بالمُقدَّس، وهي بذلك تلتقي تماماً مع انشغالٍ دائم لدى المتصوِّفة، الذين شهدوا كلّهم وناضَلوا من أجل تجربةٍ أنطولوجيّة غير قابلة للاختزال في المَظاهر المُعتادة للحياة الدينيّة” (ص59).

***

(*) كاتب وباحث من المغرب