إضاءة للباحث محمّد الخطّابي على بعض مظاهر “التأثير الحضاري العربي– الأمازيغي-الأندلسي” في بلدان أمريكا اللاّتينية

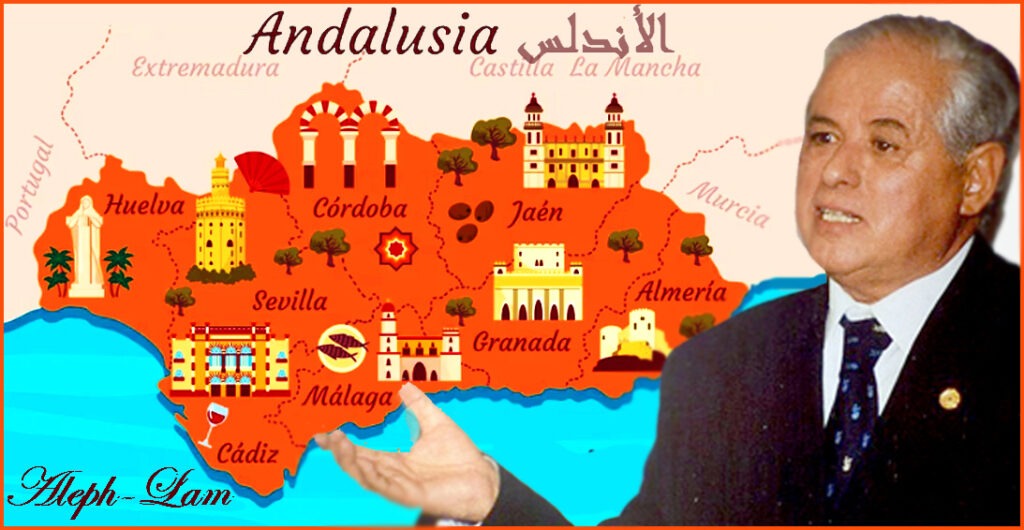

لمناسبة اليوم العالمي للكتاب الذي تحتفل به الأوساط الثقافية والعلمية، ومختلف دور النشر في العالم في الثالث والعشرين من شهر أبريل من كل عام كان الكاتب الدكتور محمّد محمّد الخطّابي (سفير المغرب السّابق في كلٍّ من كولومبيا، والإكوادور، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وغروناد) قد ألقى محاضرة باللغة الإسبانية تحت عنوان: “إضاءات على بعض مظاهر التأثير الحضاري، العربي – الأمازيغي الأندلسي في بلدان أمريكا اللاّتينية عبر شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال” في المعهد الإسباني “ميلشور دي خُوبيّانُوس” بمدينة الحسيمة (شمالي المغرب) التابع للسفارة الاسبانية في الرباط، ووزارة التربية والتعليم والتكوين المهني الاسبانية، ولبعثات معاهد سيرفانتيس الإسبانية الثقافية الشهيرة في المغرب.

ولقد كان موضوع هذه المحاضرة مثيراً وطريفاً نظراً لنأي الرّقعة الجغرافية الفاصلة بين العالم العربي، والمغرب، وشبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس) وبين عالم أمريكا اللاتينية الذي أطلق عليه الإسبان عداة إكتشافه بالعالم الجديد، وتجدر الإشارة في هذا الصّدد أنّ موضوع ومحتوى المحاضرة كان نتيجة التجربة الحياتية الواقعية المُعاشة ميدانياً عن كثب في هذه الرّبوع والأصقاع النائية من العالم من طرف المحاضر الذي عمل سكرتيراً، ومستشاراً، ووزيراً مفوّضاً، في اسبانيا، ثم سفيراً للمملكة المغربية في العديد من بلدان أمريكا اللاّتينية لسنواتٍ طويلة قاربت الثلاثين عاماً، والتي تمخّضت كذلك على ولادة ثماني كتب حتى اليوم من تأليف المحاضر عن ذلك الشقّ الجنوبيّ من القارة الأمريكية في مختلف مجالات الحياة الفكرية، والأدبية، والشعرية، والإبداعية، والنقدية، والإجتماعية، والتاريخية، والحضارية، والفنية، وفى مجال الترجمة وسواها في هذه القارة الكبرى التي تربطنا بها أواصرُ شتّى، وعُرى علاقات ووشائج متعدّدة في طرائق العيش، وأنماط الحياة، وفى مجالات الطباع، والتفكير، وبعض العادات والتقاليد والعوائد المشتركة على الرّغم من شحط المزار، والبُعد عن الديار.

وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه المحاضرة هي الخامسة من نوعها التي ألقاها الدكتور محمّد خطّابي في هذا المعهد الإسباني العريق بالذات خلال العشر سنوات الأخيرة، هذا المعهد الذي تخرّج منه العديد من أبناء مدينة الحسيمة البررة الذين واصلوا دراساتهم العليا في ما بعد في الديار الاسبانية، والذي ما زال يقاوم الزّمن في الدفاع والذود عن لغة سيرفانتيس التي كادت أن تلفظ أنفاسَها الأخيرة في هذه المدينة، وفى سائر مدن شمال المغرب وجنوبه مثل الناظور، وتطوان، والشاون، ، وطنجة، وأصيلة، والعرائش، وفى مدينة سيدي إفني، وسائر مدن الصّحراء المغربية العائدة الى حضن الوطن الغالي، ومعروف أنّ اللغة الإسبانية قد أصبحت في الوقت الراهن من أوسع اللغات إنتشاراً في العالم، ولقد باتت تحتلّ اليوم منزلةً مرموقة، وتتبوّأ مكانةً هامّة إلى جانب لغات العالم الحيّة المعاصرة المعروفة من بينها لغتنا العربية الجميلة.

تأثيرات في مختلف المجالات

وقد عالج المحاضر خلال مداخلته في هذا الملتقى الهام في نطاق هذه التأثيرات العديد من المرافق، والقطاعات، والمجالات، والحقول الثقافية، الأدبية، واللغوية، والعمرانية، والمعمارية، والملاحية، والموسيقية، وفنون البستنة، و الفلاحة، والطبخ وسواها من أوجه الحياة العامة في هذه الأصقاع النائية من العالم البِكر الذي تمخّض في ما بعد عن نهضة أدبية مميّزة وفريدة في مجال الخلْق الابداعي تمثلت في آداب الواقعية السحرية التي تألق فيها صفوة من الكتاب المنتمين لهذه القارة أمثال غابرييل غارسيا مركيز، أوكتافيو باث، وميجيل أنخيل أستورياس، وماريو برجاس يوسا، وكارلوس فوينتيس، وخورخي لويس بورخيس، وبابلو نيرودا، وروبين دارييّو، وومونتيرّوسّو، وخوان رولفو، وسواهم من المبدعين العالميين، وأشير أن عالم هذه القارة الأمريكية البكر أصبح يحمل إسماً وضعه لها” أمريكو بيسكوثيو”، وليس اسم “مكتشفها” عام 1492 المغامر الجِنوي (نسبةً الى مدينة جِنوة الإيطالية) المعروف كرستوفر كولومبوس.

تسامح وتلاقح

وأكّد المُحاضر أنّ الإشعاع الذي عرفته الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية كان إشعاعاً فريداً من نوعه نظراً لأجواء التعايش، والتفاهم، والتسامح، والتسامح التي وفّرتها، وأشاعتها إبّانئذ هذه الحضارة المشعّة والمتألقة في كلّ من إسبانيا والبرتغال، حيث تعايشت الأديان السّماوية الثلاثة الإسلام، والمسيحية، واليهودية في وئام، وتآلف، وتناغم وإنسجام، هذه التأثيرات ستصل بعد ذلك إلى مختلف البلدان الأوربية، وبعد ذلك إلى مختلف بلدان أمريكا اللاّتينية بعد سقوط غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في إسبانيا 1492. هذا الزّخم الحضاري المتنوّع الذي إتّسم بالتعددية، والإنفتاح، والتسامح، والتعايش، والتثاقف، والمثاقفة والإبتكار كان له تأثير بليغ كذلك على العقل الأوربي، والتفكير المسيحي في مختلف ربوع القارّة العجوز كما هو معلوم.

وأوضح المحاضر أنه في القرن الثامن الميلادي ظهرت، وترعرت، وسادت وتألقت حضارة راقية أشعّت على العالم المعروف في ذلك الإبّان الذي كانت معظم أرجائه لا تزال تغطّ في دهاليز التأخّر، وتتخبّط في متاهات التزمّت والجمود. وقد سلّطت هذه المداخلة الأضواء الكاشفة كذلك على بعض الأساليب المعمارية، واللغوية، وفنون الطبخ واعداد الحلويات على وجه الخصوص التي وصلت إلى العالم الجديد مع الإسبان والبرتغاليين، هذه التأثيرات بصفة عامة فتحت المجال لظهور وإنتشار مصطلح جديد له صلة وثقى بها على إختلاف مشاربها ومرافقها، وهو مصطلح” الثقافة الثالثة” متمثّلا في الثقافة الإسلامية إلى جانب الثقافتين الإيبيرية (الإسبانية والبرتغالية) والهندية الأصلية في مختلف ربوع القارة الامريكية.

التأثير اللغوي في الأسماء والمصطلحات

وأوضح المحاضر في هذا الصّدد كيف أنّ المستشرق الكبير” أمريكو كاسترو” يرى أنّ معظم الكلمات الإسبانية التي لها علاقة بالعدّ، والقياس، والأكل، والسّقي، أو الريّ، او السقي، والبناء، كلها من أصل عربي، وبعضها الآخر من أصل أمازيغي، فهو يتساءل: مَنْ يبني البِناء؟ العريف أم البنّاء (هذه الكلمة تنطق في الإسبانية ” ألاريفي”) أيّ المهندس المعماري ومنها (جنّة العريف الموجودة بمحاذاة قصر الحمراء) بغرناطة، وألبانييل (بالإسبانية) وهو البنّاء، وماذا يبني؟ إنه يبني القصر، القبّة، السّطح أوالسّقف (وهي بالتوالي في الإسبانية : ألكاسَرْ، ألكوبّا، أسُوطييّا). وكيف وبماذا يسقي أو يروي الأرض؟ بالسّاقية، والجُبّ، وهو في اللغة الاسبانية (ألخيبي)، و(بالأمازيغية: “الجُوب”) وجاء في المعاجم العربية أن الجبّ هو البئر القريب من المسكن، وألبِرْكَة (وهي تنطق في الإسبانية نفسها في العربية): (ألبيركا) والسّاقية وهي في الإسبانية (أسيكيا). و يضيف كاسترو: وماذا نأكل بعد ذلك؟ السكّر، الأرز، النارنج، الليمون، الخرشف، والسّلق، والسبانخ، والترمس (وهي في الإسبانية بالوالي : أرّوثْ، نارانخا، الليمون، ألكاشوفا، أسيلغا، إيسبيناكاس، ألترامويثس. ويشير ان مصطلح “الزغّاية” وهو رمح كبير يؤكّد المسستشرق الهولاندي الكبير”دوزي” أنها كلمة من أصل بربري وهي “تازغّايث)، (وقد إستعملها كريسوفر كولومبوس في مذكراته كما تنطق في العربية)، فضلاً عن كلمات أمازيغية أخرى مثل ” آش” بمعنى القرن، (ومنها جاءت تسمية مدينة الشّاون المغربية شماي المغرب وهي جمع آش)، وأبرقاش وهو إسم عائلي موجود في إسبانيا وفي بعض المدن المغربية والرّيف إلى يومنا هذا، كما ان هناك قرية بالقرب من مدينة طليطلة الاسبانية تحمل نفس هذا الاسم وهي بركاش، وهكذا الأمر مع العديد من الأسماء المتعلقة بالأماكن، والصنائع، والمنتوجات، التي أدخلها المسلمون إلى أوربا”. ويصل كاسترو إلى نتيجة طريفة، ومثيرة في آن واحد وهي أنّ ”فضائل الأثر والعمل عند المسلمين، والثراء الإقتصادي الذي كان يعنيه هذا العمل وهذا الأثر، كلّ ذلك قدّم قرباناً وضحيةً من طرف الحكّام الكاثوليك والإسبان”. ويختم “كاسترو” ساخراً بقوله: ”فذلك الثراء، وذلك الرّخاء، لم يكونا يساويان شيئاً حيال الشرف الوطني”..!

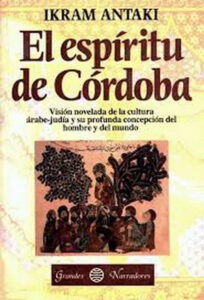

إكرام أنطاكي والثقافة العربية الثالثة

وإستدلّ المحاضر بما أوردته الباحثة المكسيكية الراحلة (من أصل سوري) إكرام أنطاكي في كتاب لها كبير بعنوان ”الثقافة العربية الثالثة” بمدى تأثير الحضارة الإسلامية في عملية إكتشاف العالم الجديد. وتسمّي الباحثة هذا الجانب المؤثّر بـ “الثقافة الثالثة” وتعني بها الثقافة العربية الإسلامية التي تعتبر من مكوّنات شعوب أمريكا اللاتينية. وهي تشير في هذا الموضوع بالحرف الواحد: ”إنّ المكتشفين وصلوا إلى المكسيك (وسائر بلدان هذه القارّة) مُستحضرين معهم ثمانية قرون من الوجود العربي، والأمازيغي، والتأثير الإسلامي في إسبانيا، وإنه في كلّ لحظة كانوا يستعملون الكلمات العربية أو التي هي من أصل عربي، وهي ما زالت موجودة، ومنتشرة، ومُستعملة في هذه الربوع إلى اليوم “.

ويشير المحاضر في نفس هذا التجاه أنّ كتاب إكرام أنطاكي“الثقافة الثالثة” الآنف الذكر يعالج تأثير الحضارة الإسلامية في المكسيك وبالتالي في باقي بلدان أمريكا اللاتينية بالخصوص في ميدان المعمار، ومختلف مظاهر الحياة الأخرى، وتقول المؤلفة في ذلك: ”الحديث في هذه الربوع لا ينقطع عن التأثير الإسباني المكسيكي ويكاد لا يذكر شيئا عن الجذور الإسلامية العربية التي هي في الواقع أصل هذا التأثير”. وتؤكّد الكاتبة أيضا أنّ “اللقاء” (Encuentro) الذي تمّ في العالم الجديد (أمريكا) عام 1492 لم يكن لقاءً بين ثقافتين إثنتين وهي الإسبانية- البرتغالية والهندية الأصلية وحسب، كما يقال من باب الحيف، والخطأ، والشطط، بل كان بين ثلاث ثقافات، مضيفة إليها الثقافة العربية الإسلامية الأندلسية كذلك وتؤكد الباحثة السورية- المكسيكية ذلك بالقرائن الدامغة، والبراهين القاطعة في كتابها الكبير معززةً بصور المآثر والمعالم المعمارية والعمرانية في الاندلس ومقارنتها بالتي بنيت واستحدثت في المكسيك غداة وصول الاسبان الى هذا البلد المترامي الأطراف حيث يلاحظ القارئ أو المتصفّح لكتابها كيف أن الشّبه بين هذه المعالم المعمارية كبير ومُحيّر ومُذهل.

وتؤكّد الباحة إكرام أنطاكي أنّ الذين قدِموا من إسبانيا ليستوطنوا المكسيك بعد وصول كولومبوس إلى العالم الجديد كانوا بعيدين عن الحضارة، وكانوا أقرب إلى الوحشية والهمجية، وأنّ الجانب المشرق الوحيد الذي جاءوا به معهم هو الإرث العربي الإسلامي، وقد طّعّم التأثير الإسلامي في المكسيك بالهجرات العربية المتوالية التي حدثت في ما بعد حيث إستقرّت العديد من الأسر العربية المسلمة والمسيحية المترحّلة في هذا البلد، وما فتئ أجداد، وآباء، وأولاد وأحفاد هؤلاء يرجعون بأبصارهم، وأفئدتهم وضمائرهم إلى ماضيهم وأجدادهم وكلهم فخر وإعجاب بهذا الماضي المجيد.

ويشير الباحث المكسيكي” أ.د. البيرتو ريّوس” من جهته في الإتّجاه نفسه إلى أنه: “من العبث التأكيد على مصطلح ”لقاء عالمين” أو ثقافتين، إذ تبقى إفرقيا وآسيا بذلك خارج هذا المفهوم وهما شريكان في هذا الموضوع تاريخيا”. ويضيف: “من الصّعوبة أن يفهم الإسبان لماذا لا تزال تلهمنا مواضيع الغزو، وهم يزعمون أنّه ليس لهم أمثال شبيهة بما حدث مع الرّومان والعرب بالنسبة لإسبانيا نفسها، ويجهلون أو يتجاهلون أنّ التاريخ الذي بدأ منذ خمسمائة سنة له معنى تراجيدي في حياتنا.

ويؤكّد الكاتب والروائي المكسيكي الكبير الرّاحل كارلوس فوينتيس من جانبه هو الآخر في كتابه”سيرفانتيس أو نقد القراءة” في مجال التأثير العربي والإسلامي في إسبانيا والذي إنتقل بشكل أو بآخر إلى القارة الجديدة فيقول:” إنهّ من العُجب أن نتذكّر أنّ الثقافة الهيلينية وكبار المفكرين الرّومان الضالعين عملياً في المناطق الأوربية إستعادوا مواقعهم، وحفظت أعمالهم بفضل ترجمتها إلى اللغة العربية، فضلاً عن العديد من الإبتكارات العلمية والطبية في الوقت الذي كانت فيه أوربا مريضة ويتمّ علاجها بواسطة التعزيم والرقيّة والتمائم التعويذ ”. ويضيف: ”فعن طريق إسبانيا المسلمة أدخلت إلى أوربا العديد من أوجه التأثيرات الهندسية المعمارية الموريسكية حيث أصبحت في ما بعد من العناصر المميّزة لخصائص الهندسة القوطية”.

ومن المواضيع التاريخية الطريفة الأخرى التي تمّ بسطها المحاضر في هذه المداخلة كذلك إلقاء الضّوء على أوّل رحّالة عربي زار هذه القارة النائية في شقّها الجنوبي عام 1668 (أيّ 176 عاماً بعد رحلة كريستوفر كولومبوس إلى العالم الجديد) وهو الرحّالة إلياس الموصلي الخوري الكلداني الذي إستغرقت رحلته فيها حوالي عشرين سنة، فضلاً عن مواضيع تاريخية وثقافية ولغوية واجتماعية وإنسانية متعدّدة مثيرة أخرى ذات الصّلة بهذا بموضوع اكتشاف هذه القارة والتمازج العرقي الذي حدث بعد ذلك فيها بين (الغزاة الأوربيين) الوافدين عليها والسكان الهنود الأصليين (أصحاب الأرض) ومدى المظالم الفظيعة التي حاقت ولحقت بهم خلال الاكتشاف وبعده.

***

* السّفير د. محمّد مَحمّد الخطّابي، كاتب وباحث ومترجم من المغرب عضو الاكاديمية الاسبانية الامريكية للآداب والعلوم بوغوتا كولومبيا.