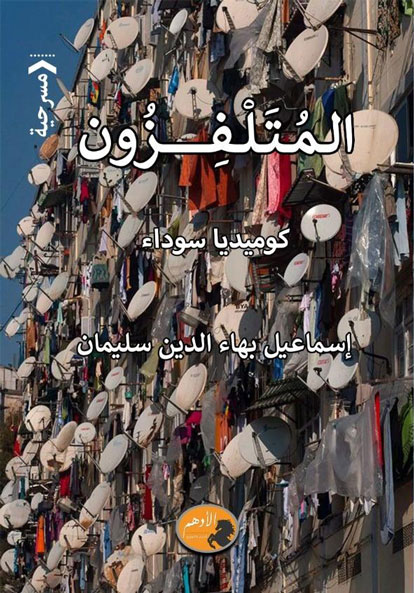

إريال لكل مُواطن… قراءة لمسرحية “المُتَلفِزون” للكاتب إسماعيل بهاء الدين سليمان

الناقد والقاص زكريا صبح(1)

(القاهرة، 14 يوليو/تموز 2023)

مثلما يدخل أحدنا المسرح، فلا يستطيع مغادرته قبل انتهاء العرض، ستجد نفسك أمام هذه المسرحية المكتوبة وعنوانها “المُتَلفِزون”(2)، جالسًا لا تستطيع مفارقتها قبل الانتهاء من قراءتها. أنت لست بحاجة إلى الذهاب إلى المسرح لمشاهدة العمل، بعد أن استطاع الكاتب إسماعيل بهاء الدين سليمان(3) تشييد مسرحٍ كامل المعالم، وأجلسك برفق في مقعد أماميّ، لترى وتسمع عن قرب كيف يحرك أبطال عمله، كأنه “مايسترو” يتابع مجموعة عازفيه على خشبة المسرح.

منذ البداية أراد الكاتب لك الشفافية والوضوح، وابتعد عن الإثارة والتشويق، فأعلن في صراحة أنك مُقبل على كوميديا سوداء.

تمهيد نفسيّ لقارئ العمل، حتى يكون مؤهلًا لما سيكون من أحداث الرواية، ثم تمهيد آخر بالإشارة إلى تصميم المسرح، وهو حجرة رئيس الوزراء في الإمبراطورية، التي جعلها الكاتب على شكل هرم مُدرج، وربما تكون هذه هي الإشارة الأولى التي ينبغي أن ننتبه إليها. لماذا حجرة رئيس الوزراء على شكل هرم؟ وعلام يدل ذلك أو إلى ما يشير؟ وإلى أي بلاد الله يرمز؟

ثم اشترط الكاتب عليك أن تتخيّل أن اللون الأصفر، هو اللون السائد على خشبة المسرح، وربما كانت هذه هي الإشارة الثانية التي يلفتنا الكاتب إليها. ما هي دلالة اللون الأصفر؟ هل هذا اللون إحالة إلى التصحر والجفاف؟ هل هو رمز دال على طبيعة حكم الإمبراطورية، الذي يتخذ من اللون الأصفر زيًا رسميًا لحُكامه؟ هل هو دلالة على وطن صحراوي تقع فيه أحداث المسرحية؟

أسئلة شتى يطرحها الكاتب بواسطة هذه الإحالات.

ثم يضع اتفاقَا ضمنيًا على أن الفوضى هي النظام السائد، وهو اتفاق له دلالة أيضًا، نستطيع التعبير عنه في صيغة سؤال يقول: هل يمكن للفوضى أن تصير نظامًا يعتاده الناس، حتى يُخيَّل إليهم أن الفوضى هي النظام وأنها القاعدة وأن الاستثناء هو النظام؟

ما الذي يهدف إليه الكاتب من لفتة كتلك؟ إلى أي بلد يود أن يشير بطريق غير مباشر؟

بمجرد أن تأخذ مقعدك من المسرح، ستجد أن الإضاءة خافتة تكاد تقترب من الظلام، وأنها ليست سوى النور الخافت الصادر من شاشات التلفزيون التي تشغل حيزًا كبيرًا من المسرح، وأن الإيقاع الموسيقي خافت هادئ.

كل هذه الإجراءات تضفي جوًا من الهدوء والرتابة والبطء الشديد، ولعل ذلك مقصود قصدًا مباشرًا، عندما تربطه باسم الإمبراطورية التي يحدثنا عنها الكاتب، “إمبراطورية السلاحف الذهبية العظمى”. هل تصوَّرتَ السلاحف وحركتها التي نكاد لا نشعر بها؟ ألم تؤهلك كل الإجراءات السابقة وتمنحك إحساسًا بالبطء؟

بعد أن تفرغ من قراءة العمل، ربما يقفز إلى ذهنك سؤال – وما أكثر الأسئلة التي ستقفز إلى ذهنك في أثناء القراءة – وهذا السؤال هو: لماذا كتب الكاتب هذا العمل؟

وأظن أن إجابة هذا السؤال ستكون هي المدخل لهذا العمل من حيث الفكرة، والرمز والهدف.

لقد نقلنا الكاتب إلى إمبراطورية بما لها من اتساع رقعتها، وقدرتها على السيطرة على ممالك صغيرة. عالم الإمبراطوريات ليس عالمًا من السهل الدخول إليه، لكن الكاتب يحدثنا عن هذه الإمبراطورية وكيف تسير الأمور فيها، وكيف تدار وأي دستور يحكمها، وأي قوانين تطبق فيها. ولأن الإمبراطورية كبيرة ومتسعة، ولأن جذورها ضاربة في أعماق الزمن، ولأنها شهدت تعاقب قيادات مختلفة عبر الزمن، لم يكن أمام الكاتب إلا اختيار موقف يبدو بسيطًا للغاية، ليكشف بواسطته آليات العمل داخل هذه الإمبراطورية: مجرد رحلة ينوي الإمبراطور القيام بها. هل في ذلك ما يدعو لكتابة مسرحية كاملة؟

نعم، كان فيه الكفاية لكتابة المسرحية وتحليل فلسفة الحكم، والنظر إلى الدستور والقوانين ونظام الحكم ودور كل مسؤول فيها. رحلة سيقوم بها الإمبراطور الذي لا نعرف له اسمًا على الحقيقة، وحتى المسؤولون في الإمبراطورية لا يعرفون اسمه على الحقيقة! ولا في أي مكان يعيش! ولا في أي القصور يقيم! هل استدعى ذلك في بالك شخصًا ما، حاكمًا ما؟

لا تفرط في إسقاط الرمز على الواقع، لأن الرمز يصلح لأن يكون مناسبًا ودالًا على أشخاص عدة وحكام كثيرين. يقرر الحاكم القيام بالرحلة، فيكلف كبير الياوران بإبلاغ رئيس وزرائه الذي يكاد لا يفيق من نومه. لكن رئيس الوزراء بدأ في تنفيذ الأمر، وأول ما فكر فيه هو تمهيد وتعبيد الطريق الواصلة بين قصر الحاكم ومكان الزيارة، وهنا تظهر قدرة الكاتب على حياكة جو الكوميديا السوداء، فنرى حجم التخبُّط والعبث من أجل إنجاز مهمة بهذه البساطة. ومن خلال التجهيز للرحلة سنعرف كيف تدار الإمبراطورية، فسادًا في فساد في فساد، ظلمات بعضها فوق بعض، وعبثًا ما بعده عبث، وخيانات نفسية وعقلية وجسدية، وقتل ودماء. كل ذلك يدور على هامش التجهيز للرحلة المشؤومة.

رغبة الإمبراطور الذي لم نعرف مَن هو ولا كيف كانت هيئته! لقد ظهرت صورته في بدء العرض بلا ملامح، وتغير اسمه من شيكو إلى زيكو إلى غير ذلك عدة مرات، ثم تصل السخرية إلى أقصى درجات المرارة، عندما نكتشف في نهاية المسرحية أن الإمبراطور الذي يختلف كبار المسؤولين حول تحديد اسمه، لا وجود له إطلاقًا، حيث تحكم الدولة إمبراطورة، مستورَدة من إمبراطورية مجاورة، عن طريق المُصاهرة، في إشارة من الكاتب إلى أن الإمبراطورية ممتدة إلى حد الترهُّل، وأن طريقة الحكم فيها لا تتغير بتغيُّر الوجوه أو الأجناس الحاكمة.

ذرية بعضها من بعض، دسائس ومؤامرات في قصر رئيس الوزراء الذي كلما بدأ مشهد من مشاهد المسرحية نجده نائمًا، كل الوزراء يفشلون في توفير طريقة آمنة لإتمام رحلة الإمبراطور من دون مخاطرة. إشارات كثيرة يستطيع القارئ تأويل رمزيتها بحيث يعتقد أن الكاتب يقصد بلدًا بعينه، وفي الحقيقة فإن المسرحية كلها ترمز إلى بلدان تتشابه في طريقة الحكم، التي تعتمد القوة والاستبداد والسلاح نظامًا رئيسًا.

أظنك تسأل في شغف: إلى أين كانت هذه الرحلة المهمة ولماذا؟ ولمن؟

أسئلة مشروعة سيكون في الإجابة عنها، تأكيد العبث وتجلي سوداوية الكوميديا.

لقد أُبلِغ رئيس الوزراء كذِبًا أن إمبراطور “إمبراطورية السلاحف العظمى”، الذي لا وجود له أصلًا، قرر أن يزور أمه وأباه، حيث يرقدان في سلام، أو في غير سلام، في “وادي العناكب الوحشية”. انظر معي أيها القارئ إلى الدراما في أعلى صورها، وادي العناكب ليس إلا جزءًا صغيرًا من الإمبراطورية، لكن سكانه، وللأسف الشديد، يؤمِنون بـما يعتبره المسؤولون “خرافات عفا عليها الزمن”، مثل الحرص على زراعة الأشجار الخضراء ورعايتها، والإصرار على استخدام الأوراق والكتب، رغم حظرها.

إنهم “أشرار” لم يؤمنوا بعد باللون الأصفر والأعمدة الحديدية، التي بذلت “إمبراطورية السلاحف الذهبية العظمى” الجهد والوقت والمال في نشرها، من أجل ترسيخ فكرة اللون الأصفر الممتد، ومحاربة اللون الأخضر المُهدِّد، والدفاع عن مشروع الأعمدة التي ترتفع فوقها الأطباق اللاقطة للإشارات التلفزيونية: مخاوف السلاحف من العناكب. وانظر إلى عبثية الصراع ورمزية اختيار القوتين المتصارعتين، السلاحف بما لها من قوة وحماية، والعناكب وما يوحى به اسمها من ضعف وزراية.

وربما كانت الصفحة رقم ١٠٥ تحمل لنا ملخَّصًا لهذا الصراع، حيث يقول الكاتب على لسان سكرتيرة رئيس الوزراء، التي نكتشف في النهاية أنها ليست سكرتيرته: “كل ما أستطيع قوله، هو أن سبب اعتقالهم يتعلق بتلك الفترة الحاسمة من تاريخ “إمبراطورية السلاحف الذهبية العظمى”، الفترة التي شهدت بداية الصراع بين الصحراء والحديقة، بين البرج والشجرة، بين الكتاب وشاشة التلفزيون”.

المسرحية بلا شك تموج بالرموز والإشارات، تخاطب عقولًا من مستويات شتى، ولا أظن أن قارئًا، أيًا كانت درجة ثقافته، لن يفهم ما يرمي إليه الكاتب.

ونعود سريعًا إلى السؤال الذي طرحتُه آنفًا: لماذا كتب الكاتب هذا العمل؟

ربما لا أكون مُصادِرًا لرأي القراء إذا قلت إن الكاتب أراد إيقاظ الناس من سُباتهم، أراد استنهاض الهمم لفهم ما يراد لهم، أراد أن يعرض طريقة الحكم التعسفية التي تسود في معظم بلدان الوطن العربي، أراد أن يسخر من الحكام جميعًا باختيار أسماء تثير الضحك والسخرية: فالحاكم اسمه شيكو الحادي عشر، أو شيكو الثاني عشر، أو زيكو أو كيمو أو كيليكا كودا الأولى. وأراد الكاتب أن يسخر من الحكومات التنفيذية التي تخفق في أدنى المهام، وأقلها رئيس الوزراء النائم معظم الوقت. وأيًا كان اسم المسؤول، شعيبان الصوام، أو رميضان الفطرنجي، فإنهم جميعًا فاشلون بامتياز، فاسدون بتفوُّق، لا يشغلهم إلا ملذاتهم الحسية من أي طريق كانت.

الكاتب يدق ناقوس الخطر لإمبراطور “إمبراطورية السلاحف الذهبية العظمى”، وكأنه يقول له: إن كل ما تفعله لتحصين نفسك وأسرتك وجوقتك الحاكمة خلف أسوار عالية، وكل محاولاتك في التلصص والتنصت على المحيطين بك خاصة من أهل “وادي العناكب الوحشية”، وكل محاولاتك للحفاظ على عرشك بالتخفي أو عدم الظهور، أو التحرك مثل الأشباح، أو الاختفاء خلف جدران قصورك، أو جعل التلفزيون الرسمي الوسيلة الوحيدة للإعلام والتعليم وصولًا حتى إلى تركيب جهاز لاقط (إريال) على رأس كل مواطن (ومن هنا اشتق الكاتب عنوان مسرحيته “المُتَلفِزون”)، كل هذه المحاولات قبض الريح، فإن سكان “وادي العناكب الوحشية” قادمون لا محالة، ويومًا ما ستُفاجَأ بهم يتسلقون أسوار قصرك بعد أن ينتصر إيمانهم بالأخضر على حساب الأصفر، وإيمانهم بالأشجار على حساب الأعمدة، وإيمانهم بالكتاب على حساب الشاشات. الغريب، وربما المؤلم، أن الكاتب، رغم هذا التحذير الواضح، لا يرى نهاية قريبة لتلك الإمبراطورية، ولا يؤمن بقدرة القادمين من المجهول على إسقاطها، إلا لفترة وجيزة، سرعان ما تستعيد بعدها عافيتها، وعنفها.

عشرة أيام هي المدة الزمنية لأحداث هذه المسرحية، عُرضت في ستة فصول، أو ستة مشاهد، وتخطت صفحاتها الأربعين بعد المئة الثالثة.

وكما قلتُ في بداية هذا المقال، لن تستطيع مغادرة المسرح، أقصد الكتاب، قبل انتهاء العرض، أقصد قبل اكتمال القراءة.

***

(1) زكريا صبح، ناقد وقاص مصري، عضو في اتحاد كتّاب مصر، صدرت له عدة أعمال: رقصة الموت، الولد العاشق، منذ قليل، أشبه بمُحارب، كبيرهم، أحلام راقصة، مذكرات حرفي، القبض على ابتسامة.

(2) مسرحية “المُتَلفِزون” للكاتب المصري إسماعيل بهاء الدين سليمان (340 صفحة)، صدرت عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، في القاهرة عام 2023.

(3) صدرت للكاتب إسماعيل بهاء الدين سليمان، إضافة إلى مسرحية “المُتَلفِزون”، الأعمال التالية:

- “المُتَمثَلون”، رواية، دار الأدهم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020.

- “حتمية الحرب” (تعريب وتعليق لكتاب: Destined for War تأليف غراهام أليسون)، دار الكتاب العربي، بيروت، 2019.

- “عالم في حيص بيص” (تعريب وتعليق لكتاب A World in Disarray تأليف ريتشارد هاس)، دار الكتاب العربي، بيروت، 2018.

- “صناعة الأفلام رقميًا: دليل عمليّ” (تعريب وتعليق لكتاب The Digital Filmmaking Handbook تأليف صونيا شنك وبن لونغ)، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016.

- “موسوعة الشاشة الكبيرة” (تأليف)، مكتبة لبنان في بيروت، 2012.

- “المطاردة”، مجموعة قصصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993.

- “صفحات من كتاب العشق”، مجموعة قصصية، مكتبة الإيمان، القاهرة، 1981.