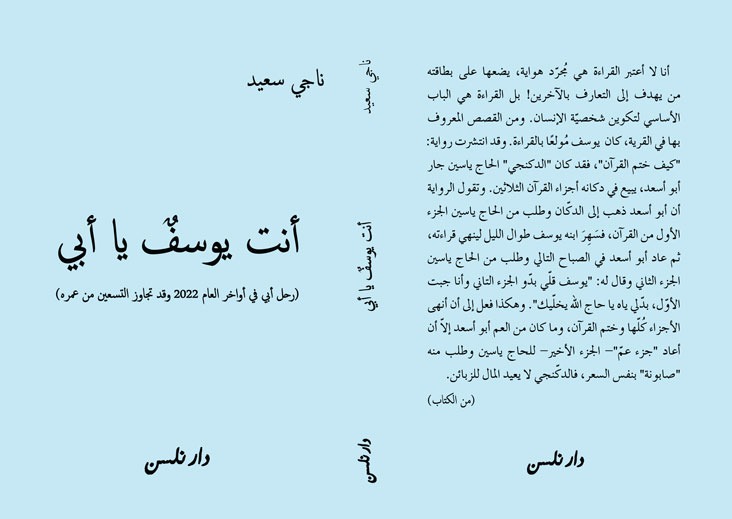

“أنت يوسفٌ يا أبي” جديد ناجي سعيد عن دار نلسن

صدر عن دار نلسن في بيروت كتاب “أنت يوسفٌ يا أبي” (رحل أبي في أواخر العام 2022 وقد تجاوز التسعين من عمره) للكاتب ناجي سعيد أهداه:

إلى سبب وجودي المباشر: عائلتي

إلى مصادر إلهامي:

المجنون فان غوغ

الإنسان الشاعر وديع سعادة

الإنسان الفنّان أحمد قعبور

في ما يلي مقتطفات من الكتاب.

النافذة الأولى

يوسف

لم يُحالفني الحظ، بأن أتعرّف بجدّي (لوالدي) شخصيًّا، فقد تُوفّيَ حين كنت صغيرًا، حتّى قبل “ما إِخْلق”، هكذا يقولون. لكنّي بالطبع تعرّفت بسيرة جدّي، من خلال حديث أبي عنه. حيث كان يقول عنه بأنه كان شهمًا، يُساعد الآخرين، فوق طاقته وقدراته أحيانًا، نعم فالقصّة التي رواها أبي عن والده¬¬ – جدّي فاعل الخير- من جهة كانت مدعاة فخرٍ، ومن جهة ثانية، سبّبت الحزن لفقدان جدّي، فهذه الشهامة، كانت السبب البطئ لموت جدّي. وتقول الرواية، أنّ جدّي “أبو أسعد” كان يسير في أسفل الوادي، وكان رجلٌ من قريتنا يسير بمحاذاته، ويرعى غنماته آمنًا. وإذ به يشاهد حجرًا كبير الحجم، يميل إلى صخرة صغيرة، “تَتَدرْكَبْ” من أعلى الجبل، نزولاً، والإحتمال الأكيد، أن الارتطام بالقطيع حاصلٌ لا محالة، وقد يفقد الراعي بعضًا من “الغنمات”. فاستنجد متوسّلاً، بالعمّ (جدّي أبو أسعد) وقال: “دخيلك يا أبو أسعد خلّصني من هالمصيبة، راحوا غنماتي يا مصيبتي السودة”. فما كان من العم أبو أسعد إلاّ أن طَمْأَنَه، قائلاً: “ولا يهمك خيّي”. ووقف فاتحًا ذراعيه، وبصلابةِ صدرِه وعضلاتِه،كشفَ إصرارًا على مساعدة الآخرين. استقبل الصخرة الصغيرة، وأوقفها عن الدحرجة، بعد أن اتّخذ موقعًا قبل قطيع الغنم لكي يحميهم وراعيَهم من الإصابة. فشكره الراعي على المعروف الذي فعله، وقال له هذا جميل لن أنساه بحياتي يا أبو أسعد. وبعد هذه الحادثة، صمد أبو أسعد لمدّة أسبوع طريح الفراش، وكانت المعاناة والآلام داخل الصدر، وبالطبع لم يكن حينها الطُبّ متقدّم، فلا صورة أشعّة تكشف عن خطورة الإصابة، ولا علاج ولا من يحزنون. بل كان أن “يحزنون” بعد هذا الأسبوع بأن توفّى أبو أسعد (رحمه الله)، وكلّ القرية كانت تحكي عن شهامته ونخوته لمساعدة الناس. وما لم أصدّقه عن جدّي، “خبريّة” بأنّه كان يمسح بإصبعيه (الإبهام والسبابة) العملة النقديّة، فتُمحى الكتابة المنقوشة على سطحها. وهذا بالتأكيد لا يُصدّق، فهذا من نسج مخيّلة الناس، الذين يهوون المبالغة وتضخيم الأمور.

أمّا يوسف فقد كان قد قضـى طفولته بمساعدة والده (جدّي أبو أسعد) بعمله كفرّان.وكان يحمل من قِيَم والده، دون أدنى شكّ.ولا أعلم إن كان هناك بعض المسارب– الجينيّة- في تركيبة هذه القيم، فيسيل منها قيمًا ليتوارثها الابن عن أبيه.وفي حديثنا عن يوسف، يجب أن أذكر أنّه لم يُورِث لأولاده أي شيء يتعلّق بالورثات التقليديّة التي يتنازع الأبناء عليها بعد وفاة والدهم. فقد اكتسبوا منه ما هو أبعد وأعمق من المادّة! ولا أعلم إن كان أبي على دراية بالمفكّر أريك فروم، أو يكون قد قرأ له في شبابه، فقد كانت تربيته لأبنائه السبعة، تشبه فلسفة أريك فروم (وأنا قرأته لاحقًا): نتملّك أو نكون (to have or to be).

أنا لا أعتبر القراءة هي مُجرّد هواية، يضعها على بطاقته من يهدف إلى التعارف بالآخرين! بل القراءة هي الباب الأساسي لتكوين شخصيّة الإنسان. ومن القصص المعروف بها في القرية، كان يوسف مُولعًا بالقراءة.وقد انتشرت رواية: “كيف ختم القرآن”، فقد كان “الدكنجي” الحاج ياسين جار أبو أسعد، يبيع في دكانه أجزاء القرآن الثلاثين. وتقول الرواية أن أبو أسعد ذهب إلى الدكّان وطلب من الحاج ياسين الجزء الأول من القرآن، فسَهِرَ ابنه يوسف طوال الليل لينهي قراءته، ثم عاد أبو أسعد في الصباح التالي وطلب من الحاج ياسين الجزء الثاني وقال له:” يوسف قلّي بدّو الجزء التاني وأنا جبت الأوّل، بدّلي ياه يا حاج الله يخلّيك”. وهكذا فعل إلى أن أنهى الأجزاء كُلّها وختم القرآن، وما كان من العم أبو أسعد إلاّ أن أعاد “جزء عمّ”- الجزء الأخير- للحاج ياسين وطلب منه “صابونة” بنفس السعر، فالدكّنجي لا يعيد المال للزبائن.

ولكنّ، هل القراءة والعلم من “القيم”؟ كي أقول أنّ يُوسف ورِثَ هذا عن أبيه. بالطبع لا،فالقراءة والعلم لا تُعتبر من القيم الإنسانية (ما لم تتحلّ بُحب الخير للآخرين). لأن العقول المريضة التي تضمر الشرّ عادةً، تكون مُتعلّمة ومُثقّفة. ففي عمله كان يُوسفٌ مُحبًّا للناس، حيثُ كانت زوجته تغتاظ منه عندما “يتكارم” على الزبائن بأن يزيد لهم الأرغفة دون مقابل، فهذا طبعٌ ورثَه عن أبيه المُحبّ لمساعدة الناس. ولقد ذكرتُ منذ قليل زوجته، نعم فقد تزوّج يوسف وهو في الثلاثين من عمره، من فتاة تعرّف بها في بيروت وهي من البقاع أصلاً. وعلى الرغم من صغر سنّها على الزواج-فقد كانت في السابعة عشر من عمرها حين تزوّجها- فلم تكن في ذلك الوقت موضة”الجمعيات الأهليّة” التي تناضل ضدّ تزويج القاصرات. لكنّ قيم يوسف دفعته أن يتدخّل في تعديل اسمها. وهذا كان موقفه من تقاليد شعبية “خُرافيّة” تقول بأن أسماء الحيوانات الكاسرة تُعطي حاملها القوّة فيعيش حياة مديدة. وقد كان اسم أمي، “ديبة” باللهجة القروية التي تعني ذئبة، وما كان من يوسف إلاّ أن أضاف ألف على اسمها لتصبح أديبة.

النافذة الثانية

ناجي

.. هل من المُمكن لإنسان يعيش في ظروف تقليدية، وهو غارقٌ في بلدٍ يعاني نظامه من نمطٍ تقليدي ظالم، بأن يبدأ التغييّر ضمن دائرةٍ صغيرة يعيش فيها. ففي لبنان، اعتاد الناس العيش في ظلّ الفوضى وغياب هويّة الإنسان، وغياب مفهوم المواطنة و.. ما هذا الذي تقوله يا ناجي؟

..مم، هذا كلام اكتسبته من تجربة عمل تربوي واجتماعي إنساني، فلقد خضت تجربة التعليم ثم التدريب، في لبنان الذي عانى وما زال من وضعٍ نتيجة الحرب الأهليّة التي دمّرت البشر قبل أن تُدمّر الحجر. فلقد تهافتت الدول الخارجية بمشاريع إعمار الحجر، وأحيانًا كانت تدخل من باب أفراد على شكل رجال أعمال، هذا ولم يكن أيُّ مشـروعٍ من هذه المشاريع مطروحًا ليساهم في إعمار البشـر أو بناء الإنسان. نعم وإن صادف هذا الشيء فلم يكن بريئًا. بمعنى أن مشاريع بناء الإنسان، لم تكُن لتشمل الإنسان اللبناني، فلكلّ طائفة أو مذهب إنسانها المدعوم من الخارج، الذي يُساهم بدوره (أقصد إنسان الطائفة) ببناء جزء طائفي من مواطن لبناني، وبالتالي تكون النتيجة كما الحال التي وصلناها. أنْ كَبُر ونما هذا الإنسان الطائفي ليُشكّل الدعامة لطائفته التي تساهم مع باقي الطوائف، لتهدُم وطنًا وتُحوّله إلى “أوطان” صغيرة طائفية. وتعيش الطائفة بدورها، على مساحة جغرافية، قُسّمت بدورها إلى بُقع محصورة.وقد يحتاج كُلّ إنسان خلال الحرب الأهلية إلى رحلة شاقّة للعبور من بُقعة إلى أخرى، نعم فلقد كان التقسيم الجغرافي نتيجة لتقسيم طائفي، وقد رسمَ هذا التقسيم بدورهِ خطًّا عاموديًّا حَوَّل الوطن الواحد لبنان إلى لُبنانان. وقد صَدَقَت طُرفة مُخيّلتي اللغويّة هنا بأنّ تُفسّـر اسم لبنان على أنّه غير مُشتقّ كما يُفسّر تاريخيًّا من لَبَنَ لأن الثلج الأبيض يغطّي سفوح جباله كلون اللبن، بل المثنّى”لبنان” لكلمة مفردة “لبن”. وعبَرَ هذا الخطّ العامودي المجالات كافةً، ليربط كلّ طرف من أحدِ الطرفين إلى قسم من قسمي الوطن، أو إلى لبن من اللبنانَيْن:

في المجال الطائفي: إسلام ومسيحيّة

في المجال المذهبي: موارنة وروم

سُنّة وشيعة

في المجال السياسي: يمين ويسار

في المجال الرياضي: أنصار ونجمة

حكمة ورياضي

والحرب قسّمت بيروت: شرقيّة وغربية

ومؤّخرًا أُستحدث: 8 و14 آذار

أضف إلى أن طرفًا ثالثًا فرض نفسه على الثنائية، ليزيد “الطائفيّة” بلّة: فصار في المجال الرياضي:أنصار ونجمة وعهد.كما أنّ الطرف الثالث عمل لحشر نفسه في تقسيم المذهب الواحد:

فأصبح الشيعة: حركة وحزب (وكلمة حزب منفردة تدلّ قطعًا على مصطلح حزب الله، فلا تستخدم كلمة حزب منفردة لو أردنا الكلام على أي حزب آخر) وفي الطائفة المارونية، تجاوزت التحالفات المدى الطائفي المذهبي، ليأخذ مسارًا استراتيجيًّا، وأصبحنا نجد، جزءًا من الطائفة المسيحية متحالف مع طرفٍ من الطائفة الشيعيّة، لا تأييدًا له، بلّ لاعتماد هذا الطرف كملجأ يحميهم خطورة الإلغاء من الأطراف الثانية، فلم نعد نعرف كيف تحالف اليسار مع اليمين، مع المقاومة الإسلاميّة، ويمكنني القول : “مش معروف يمين مين بيسار مين”؟؟!!!

ولكنّ لا يمكن لأحد أن يغفل الجانب الإعلامي، فالوسائل الإعلاميّة لأيّ بلد هي كالمرآة تعكس صورةً جليّة عنه. فكيف لو تكّسرت المرآة،فكما يقول العالم الصوفي جلال الدين الرومي عن الحقيقة التي هي: كالمرآة بيد الله ووقعت فتشظّت، فالتقط كلّ طرفٍ قطعة ظانًّا نفسه يمسك الحقيقة!وهذا ما يحصل في لبناننا على مستوى الإعلام، فلكلّ فئة/ طائفة/ مذهب/فريق سياسي.. نافذته الإعلامية، التي تبذل جهدًا كبيرًا مدعومًا على الأغلب من جهة خارجيّة..مُموّلة، ويمكننا القول بأنّ الأجندات الخارجية تتحكّم بزمام الأمور للفئة التي تدعم، وكما يقال (المثل الشعبي): “اللي بياكل من خبز السلطان بدّو يحارب بسيفه”!

وفي منحى آخر، نجد مكوّنات لبنان على الرغم من خصومتها، لكنّ تجتمع بالتأكيد حول المسلسلات المُدبلجة التي تعرضها المحطّات التلفزيونيّة دون أدنى اعتراض. ولست من هواة التفكير المؤامراتي أبدًا، ولكن ربط الأجندات الخارجية بالمسلسلات المُدبلجة، يخدم ببساطة تدمير الهويّة الثقافيّة الضائعة في متاهات الصـراع السياسي على السلطة. نعم “فالحاجّة أمّ العبد” – التي لا تيأس من دعوة بناتها لإرتداء الحجاب- في الوقت عينه، لا تُخفي إبداء إعجابها “بسفور” الممثّلات التركيات الجميلات: ” المأزوعة ما أجملها”! ومصطلح “مأزوعة” هو مفردة سلبية (ولا أعلم إن تُكتب بالذال أم بالزين،بالقاف أو بالهمزة، فهي بالعاميّة) لكنّ يُستخدمه الجنوبيّون للتودّد! ولا أغفل عن ملاحظة بيوتات أخرى، تجد أهلها (وعلى اختلاف ثقافتهم) وأنت تدخل بغرض الزيارة–مثلاً- مُسمّرين أمام الشاشة حول مسلسل مُدبلج. ولا يأبهون أنّ أطفالهم الذين جهدوا على تربيتهم تربية مثاليّة-استنادًا إلى ما يعتقدون فقط-يسمحون لهم مشاهدة المسلسلات المذكورة، ليكتسبون ثقافة مغايرة لقيمهم!. ثُمّ ينهالون عليهم “عنفًا” بحجّة أنّهم (أي الأطفال) يقلّدون الممثّلين في المسلسلات المذكورة آنفًا!

النافذة الثالثة

السرّ

لم تكُن صدفةً أن ينشأ ناجي في بيئة آمنة، فقد كان والده “يُوسف” إنسان عصاميّ بكلّ ما للكلمة من معنى. والعصاميّة تجلّت عند يوسف، بأنّه قبل أنيبلغَ العشرين من عمره، تميّز عن إخوته بأن تسجّل في مدرسة لمحو الأميّة. وقد أخبر يوسف أولاده ذات مرّة في الثمانينيات، بأن مُدرّسَهُ كان “شفيق جدايل” هو نفسه المُذيع الذي قدّم على “تلفزيون لبنان” نتائج سحب اليانصيب الوطني.لقد بدأت بكتابة النافذة الثالثة، وأنا أتنقّل بين السرد عن ناجي حينًا وعن يوسف حينًا آخر. ولا صيغة تُحدّد أن شخصًا واحدًا هو بطل لهذه الرواية!! هذا إن كانت رواية، فهو يحاول الكتابة، مع العلم بأنّه لم يتعلّم يومًا قواعد وأصول كتابة الروايات. كُلّ ما هو متأكد منه هو أنه يملك مُخيّلة واسعة، وذاكرة تمتدّ إلى أحداث يذكرها منذ طفولته. وحتّى أن هناك حُلم لا ينساه أبدًا رغم عدم معرفته في أي عُمر كان هذا الحُلم. والذي يعرفُه جيّدًا أنّه لا يقوى أن يسرد الحلم الخطير لأي شخص، فهذا سرٌّ كبير، فهو قد رأى “الله” في منامه، ولا يجرؤ على وصف شكل الله الذي رآه في الحلم، وعلى الأرجح علميًّا، لم يرى الله، بل تراكمت المخاوف جرّاء أحاديث الترهيب من “الكبار”، فأنتج خوفه من فكرة الله شكلًا لـ”غوريللّا” ضخمة تُترجم الخوف الطفولي من الوحوش. وهذا التفسير العلمي للسرّ الخطير. أمّا لو أنّ أحدًا آخر (من بيئة أو عائلة أقرب إلى الإلتزام الديني) أبصر هذا المنام، لتحوّل التفسير إلى أن مُعجزة أو رسالة من الخالق، فرؤية الخالق مفهوم يتعارض مع المعتقد الديني بأن الله لا يشبه شيء وهو في كل مكان ولا مكان” لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوًا أحد”، وحدوث هذا المنام هو مؤشّر، يحوّله رجال الدين أو مفسّري الأحلام والمشعوذين إلى: “لازم تزور أماكن مقدّسة أو تذبح خروف أو تدفع مصاري لناس فقرا!!!”. ومن الطبيعي أن يُنتج عقل هذا الطفل خيالاً واسعًا فالبيئة العائلية آمنة.

بيئة العائلة التي رسمت مساحة للنمو السليم الذي يعالج الأخطاء التربوية القادمة من خارجها. وليس هذا انغلاقًا على الإطلاق، بل كان بإمكان ناجي وأي فرد من العائلة أن يتعلّم من مصدر آخر يجد فيه أمانًا يشبه أمان العائلة. كان ناجي “شاطرًا” في طفولته، وهذه طاعة لمصدر كان يعتبره أساس في تكوين المعرفة وتحصيل العلم. وهذا ما أسعدَهُ وأسعدَ عائلته حينها. فحين كان في الصفّ الابتدائي الثالث، حصل على مرتبة “الأولّ”،وليس في صفّه فحسب – فهذا شيئًا عاديًّا – بل كان الأوّل في المدرسة كُلّها استنادًا إلى مجموع العلامات. نعم ففي نظام تعليمي تقليدي، المعيار الكمّي هو الذي يسيطر. لا يهتمّون إلى أي معيار نوعي. فالمُتعلّم عند عامة الناس، هو الذي ينجح في امتحانات المدرسة. فالغاية تُبرّر الوسيلة هي القاعدة التي تدفع الكثيرين إلى الحصول على الشهادات بطرق ملتوية. منهم من لا ينتبه طوال العام الدراسي لفهم الدروس- كما ناجي الشاطر-فيستعيض عن ذلك وقت الامتحانات بما يُسمّى “روشتّات” يغش بواسطتها وينجح. ومنهم من يرشي بعض المؤسّسات التربوية التي يصلح لها اسم “دكاكين” فيحصل على أي شهادة تناسب الوظيفة التي يريد.. ويُعمّم الفساد في الوسط المهني أيضًا. “بلا سياسة هلّق!!!”.

لا أعتقد أنّ من كان “شاطرًا” ومطيع ومُهذّب، وكُلّ هذه الصفات الذي يحملها من أروي عنه (وهنا ناجي) تتوافق مع صفة النقد والاعتراض التي حملها والده يوسف. وخاصّة اعتراضه على الوضع السياسي في البلد، حيث ناضل مع العمّال ضد السلطة، تَظَاهَرَ وقاد مظاهرات عمّالية وسُجن، وبعد اعتقاله،حصل على المناشير خلسةً، وتابع توزيعها للمسجونين. فقد اعتاد “ناجي” منذ الطفولة، هو وإخوته، على إخفاء السرّ الثاني الخطير، ألا وهو انتماء العائلة السياسي. ففي قرية جنوبيّة تُهيمن عليها حركة سياسية مُعيّنة، إلى درجة “تحريم” ومُقاطعة الآخر (الشيوعي مثلاً..). فوعي العامّة حينها لا يتعدّى أكثر من الإلمام بكلّ ما يتعلّق بشؤون دائرة الانتماء الضيّقة الذين يقبعون فيها. وبحسب ما يعتقدون هم مقتنعون بذلك! وهذا يجعلهم يعتقدون أن لا يُمكن أن يكون هناك أناس يعتقدون ويفكّرون ويتصرفّون غير ما تربّوا عليه هُم في كنف العائلة أو” الحركة.. السياسية” المٌهيمنة على هويّة “الضيعة” كُلّها.وقد كانت الوالدة “أديبة” تتميّز بذكاء اجتماعي (مصطلح رأبته مناسبًا للحدث الآن) أكسبها مهارة سرعة البديهة، بتواصلها مع مُجتمع لا يحترم الإختلاف. ففي “ضيعتنا” كما كلّ ضِيع الجنوب، شرب العرق مُحرّم، فهذا أمرُ الدين. وأذكر تمامًا كيف أتت “أم علي حسن” وهي الآن في ديار الحقّ، تطرق الباب لتسأل أديبة: “يا إمّ عادل شامّة ريحة عرق” – حيث كان أبي يشرب العرق مع الغذاء يوميًّا – فما كان من والدتي أديبة إلاّ أن سارعتها بالردّ: “دخلك إم علي، كيف ريحتو العرق أنا ما بعرف؟”

أم علي: “أنّو وأنا ما بعرف، بس الريحة هيك متل السبيرتو يمكن”.

أديبة: “أييي، ما إبني جرح إجرو من شوي وحطيتلّو سبيرتو، بتكون الريحة فـحّت”.

ولم يكُن تصـرّف الجارة هذا سوى عيّنة من سلوك ببّغائي، يوعز لمن يتّبعوه، التدخّل في مساحة الآخرين الخاصة. وهذا لم يقتصر على الناس الأميين أو غير المتعلّمين. نعم فقد كان الأساتذة والمُعلّمات يتصرّفون مع الطلاّب تصـرّفات كثيرة غير إنسانية عامةً وغير تربوية تحديدًا لأنها تحدث مع أساتذة. وهذا مسيء جدًّا للطفولة. هذا في حال كانت هذه الطفولة مُصانة ومحميّة عند الأهالي. ليس هذا موضوعنا لكنّ سأذكر بأن الأميّين هم الناس الذين يجهلون القراءة والكتابة. أمّا غير المُتعلّمين فهذا مُصطلح ابتكرته لأقصد الناس الذين يحملون شهادات وإختصاصات مُعيّنة، لكنّهم لا يحملون قيمًا إنسانية أبدًا. وهم من يمارسون التمييز والتنميط على الناس “الأميين” الذين يمتلكون ثقافة شعبية مُستمدّة من تجارب كثير عاشوها وعاشها غيرهم من قبل، وقد أخذوا منها دروسًا مُستفادة.

حتّى “الشاطر” ناجي، وكان شعوره آنذاك، الفرح بما هو عليه. فقد أدرك أخطاء الأساتذة تربوّيًا، عندما فُكّ أسره التعليمي، وخاض تجارب العمل الإجتماعي الذي شاءت الصدف أن ترميه بهذا الميدان، بعد أن خاض ممارسة العنف التعليمي –مرغمًا- بمتطلّبات العيش كإنسان يثبت كيانه ووجوده، من خلال الإرتباط والزواج وتأمين قوت زوجته، ولاحقًا ابنته الوحيدة الذي لم يُنجب غيرها، وذلك لعدم الإفتراء على مخلوقات صغيرة تعيش رغمًا عنها في بيئة فقيرة.

وما لم يفعله هو عندما عَمِل مُدرّسًا،ما كان يفعله أساتذتُه، فقد كانوا يحضرونه من الصفّ الابتدائي الثالث، إلى الصفّ الابتدائي الخامس، ليقرأ جملة عجز عن قراءتها الطلاب “الكسالى” (برأي وتصنيف المجتمع) في هذا الصف، وأحيانًا يحتاجونه في حلّ مسألة حساب، وقد كانوا يسخرون من الطلاّب “الكسالى” بواسطة هذا الطالب المُجتهد.

والمُحزن في الموضوع جهل الطلاّب الكسالى (كما يدعونهم في المدرسة والمجتمع) بحقوقهم في الإعتراض على هذه الإساءة التربوية، بل أكثر من ذلك فكانوا يضحكون على أنفسهم ساخرين.

كُلّ هذه الإساءة، لم تمتّ لفرحة ناجي “الشاطر” بصلة، فلم يكن يأبه بحالهم، فهو المزهوّ بنفسه، دون أن يعير انتباهه إلى سوء التواصل الذي إكتسبه نتيجة تمييزه من قِبل طاقم المدرسة! حيث كان من المُمكن أن يكون الطالب المغرور الذي يضع مسافة بينه وبين الآخرين، هذا لو لم يدرك بوعيه لاحقًا بأن التواصل مع الناس أكثر فائدة من التواصل مع كُتب المنهاج الدراسي (المُنتهِك لحقوق الطلاب الأطفال).والميدان الذي أفسح المجال لباقي الطلاّب (الكسالى كما وردَ سابقًا) كي يحاولوا تحقيق ذواتهم، هو حصّة الرياضة –ولم تكن تربية رياضيّة-حيث يرمي مُدرّس الرياضة الكرة للطلاّب فتكون حصّة لكرة القدم. وكان الطُلاّب يمارسون الهيمنة والسيطرة على الملعب، فلا رقابة من المُعلّم، الذي يتباهى أصلاً بأنّه كان لاعبًا محترفًا في أحد الناديين الكبيرين اللذين كانا يسيطران على قمّة الترتيب في جدول الفرق اللبنانية من الدرجة الأولى في لبنان.

والمُشكلة المطروحة هنا، أبعد من فكرة طالب شاطر وطالب كسول في ظلّ بيئة غير تربوية، في المدرسة والبيت إجمالاً!وفي الحديث عن الوصم الذي يُطلق بصيغة “كسول أو شاطر”، فهناك مفهوم يتحدّث عنه ناجي عند تدريبه على مفهوم الهويّة، ألا وهو “التنميط” السائد في المجتمع، والمدرسة ليست إلاّ جزء من هذا المجتمع، حيثُ يُستخدم التعميم في لغة التواصل بين الناس، أضف إلى أنّ هذا التعميم يُنتج مفهومًا سلبيًّا آخر وهو الأحكام المُسبقة التي تُدمّر التواصل اللاعنفي.