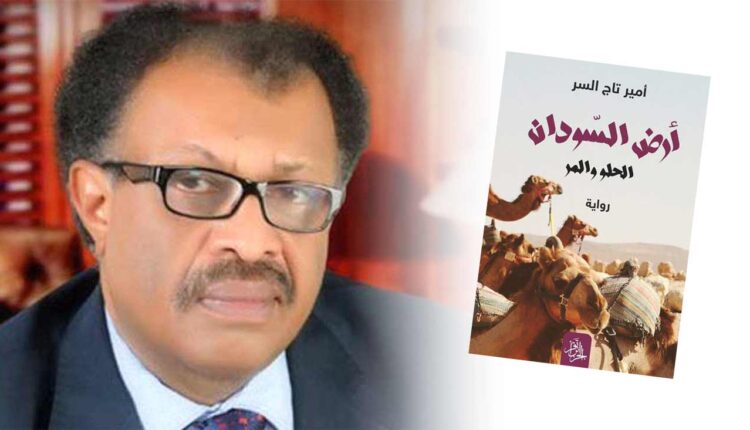

قراءة في رواية “أرض السودان الحلو والمُرّ” لأمير تاج السر

هنا غمراوي

في كل مرة كنت أدخل عالم أمير تاج السر الروائي كانت دهشتي تتسع..

فنحن أمام كاتب مختلف، يمتلك أدواته ويشيد بواسطتها عالمه الخاص، والخاص جداً. ولست هنا في قراءتي هذه بصدد الحديث عن رواياته، التي تجنح أكثر إلى الخيال والغرائبية؛ كجزء مؤلم من حكاية، ومهر الصياح .. حيث نجد أن الأسماء لا تشبه الأسماء وكذا الأماكن. أما الزمان فهو عالق بين الماضي والحاضر يتحكم به خيال الكاتب، و يبتدع داخله ممالك وشعوبا، تشن الحروب وتعلن الثورات وتعاني من الأوبئة. كل ذلك بهدف إيصال فكرة أو رؤيا معينة، أو عرض قضية إنسانية تؤرق فكره. وغالبا ما كانت بعض هذه الرؤى تتحقق ..

أرض السودان الحلو والمر، التي نشرت لأول مرة في العام ٢٠١١ لا تدخل في خانة الروايات الغرائبية، بل هي رواية سلسة غير معقدة يعتمد فيها الروائي أسلوب السرد الواقعي للأحداث. وهذه البساطة والسلاسة في السرد هما عنصرا قوة يحسبا للرواية، ويضعانها في خانة السهل الممتنع.

يأخذنا أمير تاج السر في رحلة استكشافية إلى السودان، نهاية القرن التاسع عشر، حين يقرر الشاب البريطاني ” جلبرت أوسمان ” القيام بهذه المغامرة بعد أن رفض صديقه رامي القرص، الذهاب إلى هناك موفدا بشكل رسمي من قبل حكومة التاج البريطاني، التي كانت تستعمر السودان وتفرض حكمها على الإقليم، بمساعدة بعض المصريين. قرار جلبرت الذهاب إلى السودان جاء نتيجة تحد حصل بينه وبين صديقه معتبرا أن رفض هذا الاخير كان نوعاً من الجبن والتخاذل…

ولعل مغامرته تلك استجابت أيضاً لفكرة (تحدي الذات) التي زرعها في رأسه مستر ويلارد أحد اساتذته لكثرة ما كان يرددها أمامه.

وسنكتشف بأن ما يميز مغامرة جلبرت أوسمان عن غيره من الأوروبيين، أن أهدافه من هذه الرحلة كانت بعيدة عن النفعية، وربما كانت دوافعه محض استكشافية.

في قراءتي للرواية، وبحسب تسلسل الأحداث وجدت بأنني يمكن تجزئتها إلى قسمين؛ ما قبل السودان وما بعده.

القسم الأول يبدأ حين قرر أوسمان أن يترك حياة الرفاهية التي يعيشها في لندن ويفكر في هجرة أهله وأصدقائه والذهاب إلى بلد تكاد تنعدم فيه أبسط شروط الرفاهية، إن لم نقل شروط العيش الكريم. قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء أن جلبرت كشاب بريطاني لا يمكن أن يطمح من خلال هذه الرحلة، سوى الى جمع ثروة طائلة كالتي كان يعود بها مواطنوه بعد الإقامة هناك مدة من الزمن. حيث كانوا يتاجرون بكل شيئ، حتى البشر( تجارة الرق) .ولكن الشك الذي أحاط به مصادر الثروة الكبيرة التي عاد بها سامسون الخباز من رحلته إلى السودان يجعلنا نطرح هذا الظن من حسابنا. ويعبر جلبرت بوضوح عن شكوكه تجاه ثروة سامسون الذي كان يدعي بأنه يقود منظمة لمحاربة الرق حين يقول: ( تذكرت سامسون الخباز مرة أخرى وشعرت بالخزي تجاه منظمة كان يقودها لتجارة الرق، تحت ستار محاربته…). رغم هذه الشكوك التي كانت تساوره في مصداقية سامسون وشرعية الثروة التي عاد بها فإنه كان مضطراً للاستعانة بخبرته لمعرفة بعض أسرار وعادات تلك البلاد، التي ينوي الرحيل اليها، وكذلك تعلم بعض مبادئ لغتها، التي ستساعده في كسر اول حاجز للتواصل هناك. بعد أن فشل في الحصول على بغيته عن طريق الكتب، التي قرأها..

بقي أوسمان يتردد إلي بيت سامسون قرابة ستة أشهر، قبل أن يحزم حقيبته ويغادر.

يبحر أوسمان من لندن على متن إحدى السفن المغادرة إلى ميناء الإسكندرية، حيث تبدأ من هناك أولى فصول المغامرة؛ ويبدأ بالتعرف إلى بعض أسرار البحر، والبحارة . بعد أن أمضي أياما بلياليها مصابا بدوار البحر.

عند وصوله إلى ميناء الاسكندرية رأى مدينة باهتة لم يكترث لجمالها وتاريخها العريق. كان كل اهتمامه مركزا على إيجاد باخرة تعبر النيل و توصله إلى تخوم السودان.

في هذه الباخرة يصادف اجناسا من المسافرين بعضهم تجار مواش أو تجار اقمشة معظمهم أفارقة ؛(مصريون سودانيون …) يجمعهم لون واحد للبشرة.! هو وحده فقط كان مختلفاً.! وهذا ما ولد عنده شعورا بالرهبة والوحدة سيزول فور تعرفه على سيف القبيلة وستنشأ بينهما صداقة تزيل عنه ما تبقى من وحشة السفر. كان أوسمان يشاهد جميع المسافرين على متن تلك الباخرة، ويرصد سلوكياتهم وتحركاتهم. أما سيف القبيلة ، فكان يراقبه بعين الدهشة والإعجاب لشدة كرمه واندفاعه لخدمة الناس. يرتاح أوسمان الى صداقة سيف القبيلة، ويأنس الى رفقته. فيصحبه سيف القبيلة معه ويقضيا ليلة عند العجوز سكر قبل بداية رحلتهما البرية على ظهور الجمال. نحو الخرطوم.

ويصف أوسمان شعوره بل معاناته عندما اعتلى سفينة الصحراء لأول مرة في حياته، ولمدة ثلاثة أيام متتالية ويجرى مقارنة بين ظهر الجمل، والعربات المريحة التي كان يستقلها في طرقات لندن. ولا أعرف ان كان يصح أن ننسب هذا الجزء من الرواية إلى أدب الرحلات، حيث يبدع الكاتب في وصف مشقات السفر، وحال البلاد التي كان يمر بها وطبائع وعادات أهلها.

يبدأ القسم الثاني من الرواية بعد وصول أوسمان مدينة الخرطوم، والبحث عن نزل مستكة الذي أوصاه سامسون بالاقامة فيه باعتباره النزل الأفضل هناك؛ ولا يتردد إليه إلا علية القوم من مواطنين وأجانب. كانت مستكة سيدة جميلة تجاوزت الأربعين، تبدو عليها مظاهر أرستقراطية واضحة في السلوك والملبس. وكان يقوم على خدمتها وخدمة زبائن النزل عدد من العبيد من الذكوروالإناث.

يقيم سيف القبيلة في ذلك النزل برفقة عثمان الانكليزي( أوسمان ) مدة قصيرة قبل يتابع سفره إلى الجنوب لمتابعة شؤون تجارته، التي راح يعلمها لصديقه الانكليزي، حين بدأ يقلق لنفاذ مدخراته. أما عبدالرجال، العبد المسؤول عن نقل أمتعة الزبائن، وجلب حاجيات النزل فصار مرافق أوسمان في جولاته اليومية التي استطاع التعرف من خلالها على الكثير من أحوال البلاد.! تلك الأحوال التي صورها لنا أمير تاج السر بعين عثمان الإنكليزي، وبإحساس ونبض ابن السودان. في خلال هذه الجولات شاهد الكثير من أبناء البلاد يتعرضون للجلد بالسياط لأن أحدهم سرق حزمة فجل أو باقة جرجير عن إحدى عربات الخضار.. وعرف أن ما يتعرض له هؤلاء البشر هو نوع من الظلم وليس عقاباً .. كما أنه عرف من خلال لقائه ببعض الأوروبيين العاملين في الخرطوم كالخياط الألماني، ورئيس الحسابات الإنكليزي بأن هؤلاء لا يتقنون أي مهنة يمارسونها وكل أوروبي فاشل في بلده يصبح سيدا ورب عمل في السودان.

أما سهرات الخميس التي كانت تقيمها مستكة لنزلائها ولبعض الضيوف وتعد من أجلها الموائد، وتجلب المغنين والعازفين فقد سمحت له بالتعرف إلى شخصيات أوروبية مهمة ومعروفة من تجار، فنانين ورسامين..

اما الشخصية الأبرز بين رواد سهرة الخميس والتي شغلت فكر أوسمان واعتبرها لغزا لا بد من حله، فكانت الفتاة شرفية، تلك الفتاة العشرينية، التي برغم قذارتها، وتصرفاتها الغريبة؛ فإنه رأى أغلب الناس بما فيهم الأجانب ينحنون أمامها ويقبلون يدها.

يقيم أوسمان في نزل مستكة حوالي ثلاثة أشهر قبل أن يقرر الانتقال إلى سكنه الجديد الذي أسسه بهدف العيش مع شرفية التي قرر الزواج منها بعد أن حررها من الأسطورة التي كانت تحيط بها نفسها ( كان الجميع يعتقد بأنها من فتيات الجن ) وذلك بهدف أن تحتمي من أذية البشر المحيطين بها كونها نشأت لقيطة لا تعرف أماً ولا أبا. فاختارت أن تعيش بين الخرائب، وتأكل الحشائش وتمص الليمون، الذي تعودت على اكله عندما رمتها مستكة تحت شجرة ليمون، وهي ما تزال رضيعة خوفاً من العار…

ما كانت قصة شرفية سوى صورة من صور الجهل المتعددة، التي استغلها هؤلاء الوافدون في احكام سيطرتهم على البلاد، وأهلها. ونهب ثرواتها الطبيعية من قطن وحبوب، وكذلك ثرواتها البشرية بعد أن انتشرت تجارة الرقيق بشكل ملحوظ، مستغلين بذلك جهل أهل البلاد وسلطة الحاكم المستعمر.

وقد نجح الكاتب في أنه نقل لنا الأحداث و المشاهدات بعين الشاب البريطاني أوسمان حين جعله يتحدث عن الظروف القاسية واللا انسانيه التي كان يعيشها أهل السودان في ظل الاستعمار البريطاني فجاءت شهادة حية، من أحد أبناء جلدتهم.!

أما نظام الرق المتعامل به آنذاك فكان أوسمان يراه مخالفا لحقوق الانسان، ومخالفا للدين الإسلامي الذي بدأ يميل إلى اعتناقه عن قناعة، بعدما تعرف الى كافة الأديان٠ كما نقل لنا الكاتب صوراً عن بعض التقاليد والعادات السائدة بعين الدهشة التي رآها أوسمان من مثل المراهنات على إثبات القوة البدنية وتعدد السراري، الذي كان يصل حد المئة قبل أن يتدخل المشرع ويحصره بأربعة فقط٠٠٠

انسجاما مع موقفه من نظام الرق يقرر أوسمان أن يشتري عبد الرجال وبعض العبيد الذين كانت تملكهم مستكة على أن يقوم بعتقهم لاحقا؛ بالرغم مما كان يعترض هذه العملية من عقبات.

لا شك أن عثمان الإنكليزي؛ وهذا اسمه الذي صار يعرف به بعد أن اعتنق الاسلام، قد رأى في أرض السودان من الجمال والأسرار، ما جعله يقرر البقاء فيها. على أمل في أن يتذوق حلوها بعد أن ذاق فيها بعض المر.!