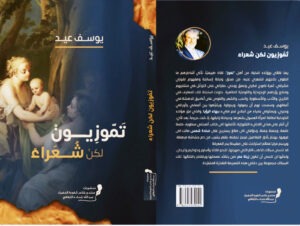

دراسة حول شِعر عبد الله شحاده في كتاب “تمُّوزيون لكن شُعراء” ليوسف عيد

د. يوسف عيد

ربَّ متسائلٍ: هل عبد الله شحاده تموزيِّ؟ الإجابة عن هذا السؤال يكون في حجاجيّة الجواب، وتوسعة الفرضيّة ليس بالضرورة أن يذكر شحاده “تموز” بالإسم، ولكنّه ضمّن كل دلالة أنثويّة في شعره صورة عشتار، وكل دلالة أخرى ذكوريّة صورة “تموز”. فقصد التلميح في كل ما ذهب إليه وليس التصريح .

هذه الدراسة حول شعره تحمل ثلاث نسقيّات :

النسقيّة الأولى: عشتار المضمرة

النسقيّة الثانية: تمّوز المضمر

النسقيّة الثالثة: التزاوج الأسطوري بين تموز وعشتار، ورؤيا الانبعاث بعد الموت.

إذاً تتركز الرؤية في هذا الفصل حول كلمات مفاتيح تسكن طيّ القصائد منها: عشتار، تموز، الأسطورة، عبد الله شحاده.

في عمقيّة الرؤية للأسطورة التموزيَّة، لمسناها حقيقة تتملَّك الإنسان وهي تعتبر من أهم مصادر ثقافته، بصورة عامة، وإن اتصلت بالنظرة الدينيّة التي ترى إلى أن الحكايات الأسطوريّة مأخوذة من الكتاب المقدس ثمّ بُدّلت وغُيّرت، والنظرة الأخرى التاريخيّة الرمزيّة والطبيعيّة . كلّ هذه النظريات تؤكد ارتباط الإنسان بالأسطورة التموزيّة وقيمة العلاقة بينهما.

تعتمد هذه الدراسة معالجة نماذج مختارة من مجموعة قصائد عبد الله شحاده، الشاعر اللبناني الكوراني الذي يستحق شعره الدراسة الجادّة، والبحث في الآفاق المختزنه في لاوعيه. ويعذرني من يعتبر أنَّه كتب حول شعره قبل هذه الدراسة، فالكتابة التي أتصدى لحبرها ستنطلق من قراءة سيوسيولوجيّة إنسانيّة حضاريّة، سياسيّة رؤيويّة، تهدف إلى تغذية النقد الثقافيّ بأرشيف أسطوريّ يزيد من جماليةّ البحث الثقافيّ في نصوصه المختارة، ويدلّل على ثقافة إنسانيّة شاملة تتخطّى حدود الفرد لتصوّر الخير والجمال والحب عند كلّ إنسان.

باتت الفكرة التموزيّة منبعا ثرّاً للّاوعي الجمعي الثقافي للإنسان، وقد غدت عماداً للمتخيّل الثقافي الكونيّ الذي يشير إلى شيء متشكّل تاريخيّاّ عمقياًّ في ثقافة الأمّة، كما اعتبرت هذه الفكرة في الوجود، رديفاً للأيديولوجيا، لأنّها أضحت نسقاً من التمثيلات الجماعيّة. فالخيال الإنساني أساس من هذه الثقافات بل هو جذرها ومنبعها ومهاد إبداعها، وهذا ما أطلق عليه “فوكو” (تاريخ الأفكار) في كتابه “حفريات المعرفة” الذي يدرس تاريخ السّيمياء بدل تاريخ الكيمياء، وتاريخ الأرواح الحيوانيّة أو فراسة الدماغ بدل الفيزيولوجيا، تاريخ الأفكار والمذاهب الذريّة عوض تاريخ الفيزياء، تاريخ تلك الفلسفات الأشباح التي تخالط الآداب والفن والعلم والقانون والأخلاق وحياة البشر اليوميّة.

من هذا المنطلق الواعي لحركيّة الأسطورة التموزيّة نقارب المفهوم في شعرعبد الله شحاده المرتبط ارتباطاً وثيقاً باللّاوعي الإنساني، حتى غدا وجوده ظلًّا ثقافيّاً له. ودراسة هذا الظل تكتشف جماليّات معرفيّة وحضاريّة وثقافيّة.

في هذا الكلام يقول “رولان بارت “: إنّ كل من ينادي بدراسة النص وحده فحسب (إنّ بعضهم يريد نصّا، فنّاً، لوحة) من غير ظلٍّ، ومقطوعاً عن “الأيديولوجيا المهيمنة”، يدلّ على أنّهم يريدون نصاً لا خصوبة فيه، ولا إنتاجيّة له..ألا إنّ النصّ لمحتاج إلى ظلّه.

فالشاعر إذاً، عندما راح ينشر قصائده حول الإنسان والحب والحياة والموت والطبيعة، كانت تتملّكه تلك المعارف وتسيطر عليه. وما دامت التمّوزيّة تفيض من روحه، فهذا يعني أنّ لها بالضرورة الحتميّة ظلّا ثقافيا في شعره.

إذاً ، نحن بصدد التعرّف إلى أمور ما وراء الخطاب، أو إلى أنظمة لا عقليّة، تهيمن على الشعر من حيث لا يشعر بها.

- النسقيّ الأنثويّة المضمرة = عشتار:

في مختلف الصور الشعريّة حول الأنثى التي توزّعت شعره في الحب والطبيعة والجمال، رأيت إلى أنّ هذه الصورة هي تمثيل للإلهة عشتار، من دون ذكر اسمها أو إعلان صورتها مباشرة، وإنّما استحضاره لها كان استحضاراً لا واعيّاً مقترناً بصفات عشتار وقصة نزولها إلى العالم السّفليّ (الموت) وارتباطها بتموز (الروح) عند قوله من البسيط:

رجاءُ يا روحَ روحي إنّني دَنِفٌ شَيَّعتُ أحلامَ قلبي في مَراثيها

ودّعتُ دنيا الأماني في نضارتها لمّا تعلّقَ قلبي في غوانيــــها

رحماكِ ودَّعتُ كأسي قاطعاً أملي وودّعتُ مُهجتي الدنيا وما فيها

عُودي لتقرع أجراسُ الهَنَا طرباً فقد كفى النّفس هجراً كاد يفنيها

عودي تَعُــد كلّ آمالي مذّهبــةً من قبلما الروحُ أن ترقى تراقيها

أحبُّ يومٍ إلى قلبي توسُّدُه قلب الرّجا ويدي عطفــاً تُلَوِّيها. (ج2 156)

ارتباط “رجاء” بجوهر روحه هو ارتباط علائقي خياليّ، لم يكتفِ الشاعر بذلك، فقد دمج أمانيه بنضارتها، وقلبه بغوانيها

والدنيا وما فيها، لكنّه ينتقل إلى حالة الوعي فيأمرها بالعودة (عودي) من عالمك السفليّ لتعد كلّ هناءة النفس وتقرع أجراس الفرح بالقيامة الموعودة. وإنّه لأسعد يوم أن يتزاوج لا وعيه بوعيه في العودة التمّوزيّة. وكأنّ (رجاء) الأنثى عانقت روحه وسحبتها الى عالمها، فاستردّها “تمّوز” وفرش لها زنده وسادة. هذه “الرّجاء” (عشتار) مفعمة بالحياة تزرع الأمل بالبقاء، بالخصوبة بالنّضارة، تخفف عن رجلها شقاءه، إلهة الخصب لا تموت بل ترقد في الانتظار. فالحبّ لا يموت إذاً، بل ينزوي في غرفة الرقاد ليعود إلى الحياة ساعة تتمّ دورة الحياة في الخصب والنّماء.

“في ندى ثغور الأزهار، وأغرودة على شفاه الأنسام والجداول” حيث هي عشتار طلعة الرّجاء وراية الأخضر وابتسامة الندى؛ يرحّب بعودتها الشوق ببراعمه وببكر أبجدية همساته.

“لك السلام! وعليك السلام!”

لو تخيّل القارئ صورة المحبوبة يقظة العنقود في أكمامه، وحمرة علويّة رقراقة، وضحى الشباب، وذوب الرّاحة، ودنّ الحياة، ورحيق المبسم؛ فلن يصل إلى صورة فائقة الجمال كالتي رسمها الشاعر. والسؤال لمَ هذا الغنى الوصفي ألمحبوبةٍ من لحم ودمٍ؟ ألامرأةٍ يعشقها رجل؟ والاجابة عن هذا التساؤل يتبيّن بأنَّ الشاعر يريد بمظاهر الخصوبة ، وارتباط (رجاء) (المرأة) بها أن يذكر للمتلقّي ظِلاً خفيّاً وراء هذه المشهديّة . وهذا الظلّ هو “عشتار”، وإن لم يذكرها علناً في قصائده، إنّما اكتفى بالاشارة إليها. وهذا يزيد من جدليّة التفكير والغوص على النسقِيّة المضمرة في مختلف أشعاره التي يتناول فيها أسماء أخرى. لم يكتفِ “شحاده” من إثبات الحياة في جسد الأنثى، فحسب بل عمد إلى جعل من يمسكها نابضاً بأنواع الحياة ووعي النشوة البتول، ومتمتّعاً بملامح من خصوبتها. وهذا جليّ بقوله:

أنا لو درى العشّاق كُنهَ رسالتي

عمّدتُهم بالعطر والأطياب

أفديكِ والليل المكوكب، جرعةً

أزليّةَ الأنفاس في محرابي (ج١ ٢٤٠)

ثم يستطرد في وصفها متحدثاً عن صفاتها الجسديّة، ومعطياً إيّاها أبعاداً ألوهيّة كاملة، يحاول فيها إشباع رغبته في الوصف الكامل لهذه المحبوبة:

أنتِ الربيعُ وكلُّ كُمًّ زاهرٍ كأسٌ تداوي بالمُنى أوصابي

فلرُبَّ مغناجٍ يداعبها الصّبا بَعَثَتْ أغانيج الهوى المِعْشابِ.

وأسقي النّدامى من عيونَك والنّدى فالعمرُ بين أناملِ العنّاب (ج١ ٢٤١)

لو ترتّبت الكلمات وضعيّاً في حقلٍ دلالي (الربيع، الزهور، الصبا، المعشاب، الندى، العنّاب، الكأس، المنى، الأوصاب، المغناج، الهوى) لكانت مشهديّة نابضة بالحياة مفعمة بمتعلّقات الكون.

وكلمة “أزليّة” في البيت السابق تحيلنا إلى الرمز الرياضي المشهور الأوميغا (00) الذي يشير إلى لانهاية الأرقام. هذا الرمز يتقاطع مع رمز مهم عند السومريين ل (أورويروس) الذي يمثّل ثعباناً يأكل ذيله، إشارة الى دورة الموت والحياة بصورة لا نهائيّة وهي دورة تموز وعشتار.

لقد أعطى الشاعر هذه الصفة لأنثاه دالًّا على معنى من معاني الألوهيّة والخلود، وحتميّة استمرار الحياة بالضدّين: الموت والحياة. ويتّضح أن هذه الأبعاد التي يضفيها “شحاده” على محبوبته هي الحدّ الأقصى والكامل ممّا يستطيع إضافته عليها. مع أنّ هناك ما ينقص منه، إلّا أن هذه المرأة تامّة الكمال في نظره ويضعها من مجزوء الكامل:

بيضاءُ يا حُلُمُ الزّنابقْ ورؤى والجداولِ والحدائقْ

ولدَتكِ أرواحُ الصِّبا فجراً على أفقُ المشارقْ

يا نرجسَ الأملِ البديع ببَحرةِ الأنداءِ غارقْ

يا نشوةَ الوترِ الحنونِ ولهفةَ الصَّبِّ المعانقْ (ج٣-١٦١)

في هذه اللوحة “رسالة إلى سعيد عقل” ردّاً على قصيدته (سمراء)، يضع الشاعر تحفته في تمثيل “عشتار” لتصبح فوق طينة البشر، من الآلهة التي أرادها. هي بيضاء أين منه بياض الزّنابق، ولدتها أرواح الشباب، وتتوالد في كل صباح وفجر، هي نرجس الأمل تسبح في بحرة الأنداء، هي الإبداع ونشوته في سكرة الوتر، ولهفة المعانق، موسيقى إلهيّة . أوصاف كلّها تنبض بالخصب، موحية بالعطاء والنضارة.

بيضاءُ يا دفقَ السَّنا ودُنى تعانقها المبارقْ

يا أختَ زاهرةِ الرُّبى أينَ الأزاهرُ والشقائقْ(١٦١)

في هذا الحقل تعيش “عشتار” الأزهار والرُّبى والشقائق ودفق السّنا والدُّنى، دلالة على توهّج الحياة في الأمكنة التي تعيش فيها، وأشدُّ خصوصيّة هي الرُبى والدُّنى والشباب والمُنى والفجر والسَّنا.

في هذه الأشعار المختارة التي جرى الاستشهاد بها، يتّضح أن النسقيّة الأنثويّة تتفتّق عن نسقيّة آخرى مضمرة، ما هي إلا اعتراف من لاوعي جمعيّ ثقافي، يحاول أن يمثّل آلهة كونيّة تتطابق في أوصافها أوصاف “عشتار” الإلهة أكثر من أيّ آلهة أخرى.

لا يمكن في حالٍ مساءلة الشاعر حول ثقافة النسق المضمر، فقد تكون هذه الأوصاف التي خلعها على أنثاه المرسومة شعراً لم يتنبّه هو إلى ظلالها، ولم يقصد ذلك، وإلى أنّها تؤدّي بقارئها والباحث فيها إلى أسطورة (تموز وعشتار) وقصصهما.

كلّ ذلك مردّه الى أن الاسطورة واللّغة تتّحدان معاً في باطن ثقافته الإنسانية ولا وعيه الشعري. ولمست أن اللّغة والأسطورة تتشاركان في الشكل الباطني. والادّعاء بذلك أمرٌ وجيه لأنّهما نتاج الوعي الباطني والحدس. أليس هما من أعمال الروح والوجدان الإنساني؟

ب- النسقيّة الأنثويّة المعلنة/عشتار:

لم يستطع الشاعر كبح وكبت طموحه الشعري حول الأنثى (عشتار) المضمرة، بل أعلنها صراحة، بعد أن فاضت كأسه بوجدان صادق أمام قصة واقعيّة، نشهد معه إنساناً زاهداً يتهادى ما بين قبر (عشتار)، وصومعته الوحيدة، بالشجوّ والدموع يعلن مأساته.

ففي قصيدة عشتار من الكامل يقول:

يا أختَ عشْتارٍ صدى نَغَمٍ متجاوبٍ في الصدر مطَّردِ

يا ظِلَّ امسٍ طيّبٍ خَضِلٍ عذبِ الرُّؤى مخضوضرِ المَّلَدِ

يا بوحَ أحلامٍ متيَّمةٍ بَعَثَت ربيعَ الشوقِ في خلديَ. (ج٣، ١٠٥)

يناجي الشاعر الإلهة (عشتار) لتترأّف به وهو في جوار القبر، معتكفٌ ظمآن يروّي قلبَه ماءٌ قليل من مياه الشتاء، متزّهد في الحبّ، متوحّد في ديره، يغني في صلاته مثل البخور المتصاعد، وتقوده روحه فيتبعها أسير أحلام وبهجة في ثمنٍ للقاء في الأبد. هذا الانثيال الروحي لا يفصح عنه شاعر عادي، يحب الشدو والتغنّي والتغزّل والتنقل، بل شاعر خافقه ملتاع، غدا وئيد الخفقِ، همساته مشوشة، أحلامُه الحسنى مفقودة، بنى صومعته من الإيمان والرّجاء، ولبس ثوب النسك منقطعاً عن الملذّات.

شاعر متفرّد بقهر عواصف جسده ووأد أخيلته في تربة الحسرات . هذا المترهّب، يطلق لواعج عواطفه وشعوره بكلّ صدق غير آبه بهذه الفانية لأنّه أمسى و(عشتار) حكاية واحدة.

متقمّصاً روح “تموز” المعمّد بالطهر، المكتوب بدمٍ من الورد.

تجاوز إنسانه ليحمل إنساناً آخر يمهّد للنسقيّة الذكوريّة المضمرة الموجودة بثنائيّة الحياة حيث لا تستقيم إلّا بوجودها. مطبّقاً مبدأ الثنائيات الضديّة. فقد أحبّ عشتاره المثقلة بالوحي، النديّة بشبابها، وقد فرش دربَ حياتها صوراً من نسيج أحلامه اللازورديّة.

٢-النسقيّة الذكوريّة المضمرة :

لا يكتملُ النسق الأنثوي إلّا بوجهه الآخر يهبه الحياة، هو نسق المذكّر(ذكراً وأنثى خلقتكما). وإذا كانت الأنثى تمثيلاً لنسق مضمر هو عشتار، فلا بدَّ من النسق المضمر المقابل أن يكون “تموزاً”.

وعند قراءتي لبعض أشعار “شحاده” استبانت لي علامات دلاليّة تحيل إلى “تموز”؛ وكلّها كمثل (عشتار)، لم تذكر “تمّوز” بالاسم، بل أومأت إليه إيماء وحسب. وقد خطّ الشاعر قصائده مجرّد عبارات وكلمات كانت تنتظر من يحييها من حقل الأسطورة، ويردّها إلى حقيقتها التي تنتمي إليها.

لقد ارتبط حضور “تمّوز” بعدد من المظاهر. فمنها ما يتّصل بكونه إلهاً للحب والخصب والحياة كقوله من الكامل:

حَفَلتْ بنا الجنّاتُ عَنْدلةً ضجَّت لها الأطيارُ من حَسَدِ

وعلى الضفافِ الخُضر موعدُنا نعطي الصَّبابةَ درسَ مجتهدٍ

تتهامسُ الأزهارُ قصَّتنا وعيونُها تَجتَنُّ بالرَّمدِ

والجدولُ الرقراقُ منهمكٌ بتلاوة الأخبار للبلد (نفسه، ص١٠٧)

ما تلحظه في مضمرات النسق المذكّر، أنَّه يتحكّم بعندلة الجنّات وحسد الأطيار، واخضرار الضفاف، وتهامس الأزهار، واجتنان العيون، ورقرقة الجداول، ووشي النسائم . وهذا لا يتهيّأ لأي كان، فوجوده مع (عشتار) ضخّ الاخضرار في الضفاف ممّا يعني أن تلك الضفاف كانت قاحلة، يابسة، كذلك الأزهار، ورقرقة المياه ، ووشيّ النسائم، لولاه “تموز” (ضميرالنا) لكان الجفاف والبرودة، ولا كانت عندلة.

يلحظ في موقع آخر أن “تموز” معذّب، مطهّر بالآلام، قابع في لجّة النسيان والبعد، الذي حكم عليه بالبقاء منسحقاً كالشّاة بين مخالب الأسد، ولولاها (عشتار) لم يعلن قيامته ويبعث فيه الشوق، ولما عادت أحلامه تراوده، ولما دنا إلى قلبه زهر الربيع. كلّ ذلك يدلّ على الانبعاث مرّة تلو أخرى، فهو محكوم عليه بأن يقضي في العالم السفلي زمنًا قبل الخروج مجدّداً إلى العالم العلوي بصحبة عشتاره. كذلك هذا المذكّر الذي أخذ من هذه الحركة التمّوزيّة رمزيّة تجدد الموت لا الانبعاث، ليوضّح ما يعانيه من عذابات في حياته. هذا يؤكد أن هذه الذات المحبّة مرتبطة بعالم السّماء والألوهيّات. كقوله من الكامل:

عشتارُ أعطت ابنها شغفاً لقبي لأحيا بابنها الوَحِدِ

ورأيتُ طيرُ الحبِّ منتفضاً يندَسُّ بين مخالب الصُّرَدِ

يا للسَّراب الحلو أتبعهُ وأغُذُّ في سيري على القَتُدِ (نفسه،٦١٢)

لا تخّصّ في هذه المقطّعة الملامح الأسطوريّة المرتبطة في جسد المذكّر الموصوف، فهو ينتقل بين طير الحب ومخالب الصُّرَد والقتاد، وحسبُه هوى (عشتار) مأثرة، وقد اختار في لاوعيه أن يكون ابناً لها تحديداً لعلاقة وثيقة تتصل به مع “تموز”، ومن هذه العلاقة أن الشعراء الجاهليين لم يجعلوا الطائر يموت في أشعارهم إلّا في قصائد الغناء والرثاء، هذا لأنّهم يعدّونه إلهاً(العنقاء) طائر المستحيل. وعودته واختفاؤه يمثّلان تجدّد حياة الإله. ويرتبط الإله “تموز” في الفكر القديم بنزوله إلى العالم السفليّ، وبهذا يتحقق الجفاف والجدب والقحط . وتقول الأسطورة البابليّة:

“في كولاب، وضع دوموزي عليه حلّة فاخرة، واعتلى عرشَه،

فانقضّت عليه العفاريت وجرّته من ساقيه.

انقضّت عليه العفاريت كما تفعل مع الرجل العليل.

فانقطع الرّاعي دوموزي عن نفخ نايه.

ثم ركّزت إنانا عليه أنظارها، ركّزت أنظار الموت.

ونطقت ضدّه بالكلمة، نطقت بالكلمة التي تعذّب الرّوح

وصرخت في وجهه صرخة الاتهام.

أمّا هذا… فخذوه

وبذلك أسلمت إنانا الطاهرة دوموزي إلى أيديهم!

وتسليم إنانا/عشتار لزوجها كان لزيارتها أرشيكيجال.

وقد منعتها أرشيكيجال من العودة إلى الأرض إلّا بعد أن تضع شخصاً آخر فداء لها، وبنزول (عشتار) إلى ذلك العالم. النزول الذي استغرق سبعة أيام، بدأ القمر يتناقص في هذه الأيام الى أن اختفى، وعندما عادت إلى العالم كان القمر قد بدأ بالعودة والظهور.

وممّا يعضد النتيجة التي يتوصّل إليها هذا الكلام البحثي في المضمر النسقي قوله:

أنا! أنا المحتوم عليها بالموت (ابنة يفتاح تتحدث)

زيّننّي لآخر مرّة

واندبن معي شبابي النّضر

لأنّني سأغادركنّ إلى الرّمس في صباح عمري!

دعنّني أودّع بدموعي

هذه الدنيا الجميلة! (ج٣-١٣٧)

أو قوله: عشتار ها أنذا على أملٍ

مخضوضرٍ لولاك لم أعُدِ (ج٣ ص ١١٣)

في هذه المقاطع إشارات عديدة تتصل بما جرى ذكره من أسطورة (تموز وعشتار). فالقمر المحتوم عليه بالموت هي إشارة إلى تناقصه وغيابه تدريجيّاً مع نزول إنانا/عشتار الى العالم السفلي. وقوله: ها أنذا على أمل إشارة إلى خوف الشاعر نفسه/تموز، من الجحيم السفلي بعد أن هبطت بنت يفتاح إلى الرّمس، وسوف تعود لجعله يحلّ مكانها. ثم في قصيدة “النبي داوود” يشير النسق/المذكّر بصورة واضحة إلى أسماء بعض القادة في التاريخ التوراتي، ويلمح إلى كونه ما زال منتظراً من يجمع شتات نفسه بعد إرسال (عشتار) إيّاه إلى العالم السفلي.

ليس في الموت ولكن في الحياة!

أنتِ لي وستحبّين

لأنّك قرّبت لي زهرة شبابك

ذبيحة طاهرةً لا عيب فيها! (ج٣ ص ١٤٣)

“تموز” يعرف حق المعرفة أن الموت والحياة بالنسبة إليه سيّان في حبّه لعشتروت، فهي قرّبت زهرة شبابها له، ذبيحة طاهرة . وهذا يتكرّر في كلّ موت وحياة. وباتحادهما تتمّ القيامة، ومن دون (عشتار) لا عودة. حين ينزل “تموز” إلى العالم السفلي ينتظر من (عشتار) تحديداً أن تكون المبادرة في لملمة شتاته، كونها المسؤولة عن إرساله إلى ذلك العالم. وهي تشكّل بعداً جديداً(من مجزوء الكامل)

يا أختَ زاهرةِ الرُّبى،

أين الأزاهرُ الشقائقْ؟

يا نرجسَ الأملِ البديعِ

بِبَحرةِ الأنداء غارقْ

وقفَ الشبابُ لكِ المُنى

وأنا بوقفِ القلبِ سابقْ

كوني لشاعركِ الغدَ المنشودَ،

يا حُلُمَ الزّنابقْ (ج٣، ص ١٦٢)

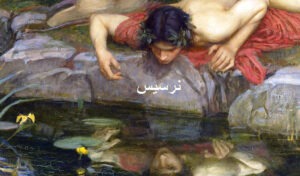

في هذه المقطّعة القصيرة تتزاحم المضمرات الأسطوريّة لتشكّل كلّها إسقاطات نفسيّة لتمّوز المتعب والمشتاق. فالنرجس هو إشارة لأسطورة “نرسيس” أو “نرسيوس” الذي نظر في البحيرة لصورته وسحر بها حتى مات من كلّفه بتلك الصورة، وعدم استطاعته اللقاء بها. ونما النرجس في المكان الذي ذوى فيه عوده. ومثّل هذا الموت غربة نرسيوس الذي تيّم قلوب العذارى حتى شرب من الكأس نفسها التي سقى غيره منها، والغربة التي عانى منها تموز، في العالم السفلي أسقطها على ذلك الشاب الجميل الذي عاش غريباً عن نفسه قبل موته. يناجي زاهرة الرُّبى والأمل والأنداء، وقد وقف شبابه لها دائماً قبلاً وبعداً.

لم يكتفِ لاوعي الشاعر باستحضار هذه الأسطورة، بل أن هناك انعكاساً لحلم الزّنابق. وهذا يثير سؤالاً تاريخيّاً. ما حلم الزّنابق الذي استمدّه الشاعر من مخيّلته الثّقافيّة؟ وما علاقته بمشاعر الغربة التي يعاني منها بتجسيده شخصيّة تموز؟

للإجابة عن هذه الأسئلة ، فإنّه من المهم العودة إلى أسطورة الخلق البابليّة السومريّة حيث مثلت الزّنابق البيضاء حلم الآلهة الكبار بعد توحيد الرؤية مع الآلهة الصغار لخلق الإنسان ببعديه العلوي والسفلي. هذا، فضلاً عن معجم الدلالة الثنائي الضدّي لمراتع الربيع، والخير، والجمال، والداليات الغيد، ورجع الهوى، وتهامس الأزهار، والجداول الرقراقة، والنسائم، وندى العطر..

يقابله: الآثام والشوك والرّزايا، والسفك، والدُّجى، والضّنى والجنون والصخب والنكبات والنكد، والذبول، والزلازل، والنخاسة…

الذي يستعين بهذه المشهديّة للاختباء وراء الشخصيّة التمّوزيّة الباهرة بل ليتوحد معها.

٣-التزاوج الأسطوري بين تموز وعشتار:

بعد هذا الاستعراض الموحي من النسقين المضمرين الأنثوي والذكوري/عشتار وتموز في شعرعبدا لله شحاده التمّوزي، فإنّه لابدّ من الحديث عن تقاطع النسقين الذي يمثّله نسق التزاوج. وهذا الأخير تمثيل للعلاقة الحميمة الأسطوريّة بين “تموز وعشتار”، فكيف جسّد الشاعر هذه العلاقة في صوره؟ (من الكامل):

وتوسّلت روحي إلى أفقٍ من روحها بالوجد متَّقد

ظمآن أنشدُ عذبَ موردها فأضلُّ في أسرابها الخُدد(ج٣-١١٢)

وفي قوله أيضاً، من الخفيف:

تهتدي الغداةُ اللّعوبُ بفجرٍ يتهاوى على شفاه غواتِهْ

سْبقٌ حول ناره وقراه يا لموتِ الفراشِ في مِشْكاتِهْ

دأبُهُ الفحشُ، والرذيلةُ طبعٌ دَعْهُ خِدْنَ الضّلال في منكراتِهْ

عانَقَتْ بعضَها الصِّلالُ اصطلاءً تتشفّى، والموتُ في مِصْلاتِهْ(ج٣-ص١٢٥)

أو قوله:”ضعي ثغركِ المعسولَ على ثغري، وانفخي فيَّ نسمة الحياة..

ها إنّي أشعر بدبيب الحياة يدبُّ في مفاصلي وعروقي، فالهبيني بجحيم قبلاتِك الحلوة!

لا تدعيني يا شقيقة روحي هدفاً للأوجاع والآلام! (ج٣-ص١٥٠)

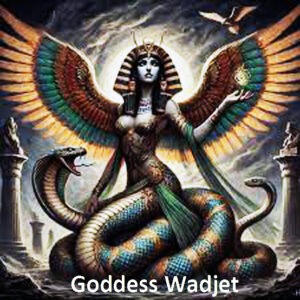

من هذه القطع الشعريّة المختارة نستدل التزاوج بين النسقين بالتقبيل والالتحام على التمازج التام بين عشتار، وتموز، ولكن ما علاقة الصِّلال بهذا كله؟

الصِّل هو رمز للإلهة “وادجيت”، كانت واحدة من أقدم الآلهة المصرّية، وغالباً ما كانت تصوّر على أنها الكوبرا، لأنّها إلهة الحيّة، وأضحى رمز السيادة، الملوك، والسلطة الإلهيّة. ففي مُتاع مومياء ” توت عنخ آمون” يظهر عليه الصِّل من الأسرة الثامنة عشرة، كوبرا تمثل صورة “وادجيت” مع نسر يمثّل صورة “نجيت” والاثنان يمثلان توحيد مصر السفلى والعليا محاكاة لعالمي تموز السفلي والعلوي ودور عشتار.

إن معانقة الشاعر لمحبوبته محرّك لدورة الحياة واستمراريتها وفيها بعض الأحيان عذابات الجحيم وسمومه . وارتباط هذا الرمز الرابط بين مصر العليا ومصر السفلى كناية معمّقة ضمنية وظاهرة لارتباط تموز بعشتار في العالم السفلي والعالم العلوي. وتشير الأسطورة إلى غضب عشتار من حبيبها فتعاقبه بإرساله إلى عالمه السفلي. وهذا الصِّل الذي ذكره الشاعر يريد منه أن يخلع على عشتار صفة الملوكية الخالدة.

الذهاب إلى الفراش في الطقوس التمّوزيّة يشير إلى التزاوج. فهذه الكلمة وما يرافقها من حقل دلالي تظهر في ترنيمات “إنانا” وأخيها “أوتو” حين عرض عليها الزواج من “تمّوز”. واتّحد الشاعر بمحبوبته حين دعاها الى غمره بيديها العاجيّتين، ليذوب حبّاً بها، دعاها أن تضع ثغرها المعسول على ثغره وتنفخ فيه نسمة الحياة، في استرجاع إلى عمليّة الخلق الأولى/وكأنَّ عشتار في كلّ مرّة، تعيده من عالمه السفلي، تنفخ فيه نسمة الحياة الجديدة، فتكون الولادة المتجدّدة.

يدعوها إلى الاقتراب منه، ليضمّها إلى صدره بكلّ ما فيه من قوى الشوق والوجد، عساهما يستحيلان جسدًا واحدًا يضمّ روحًا واحدة فيرتاح من آلامه وأوجاعه. (من مجزوء الرمل)

أين لي من شفتيها بسمة تشفي العليل؟ (ج2، ص275)

وهو يغالي في التصوير الجسدي، يقصد به رسم الجمال المستحيل(بوجنتين جنّتين، وشفتين ورديّتين، وصدر كبحر عجيب فيه زروقان(نهدين)، وقدّ رطيب، وجيد كجيد الظباء، وفم كفجر الضياء….. هذا المعجم له دلالة واضحة في الخصب والحب والجمال ويدعو الى الرغبة العشقيّة الشبقيّة. وهي إلهة الخصب مسؤولة عن استمراريّة وجود الجنس البشري المرتبط بها وبرغباتها الجنسيّة. فعند نزولها الى العالم السفلي وغيابها عن الأرض يصبح الرّحيل وحيداً، والمرأة كذلك، في إشارة الى انقطاع كلا الجنسين عن الرّغبة في الجنس.

هذا يشير الى رغبة الشاعر في اقترانه ب (المرأة) كما كان يرغب “تموز في عشتار”، برغم كلّ ما يمرّ من عذاب أليم في عالمه السفلي. وهذه الأوصاف ترسم الحضور البشري أكثر منه الأسطوري. وفي هذا إسقاط نفسيّ عميق يوضّح هذه الرغبة حتى لو فقد سمة الألوهيّة. هذا ما يثبّت نقصه بكونه بشراً وليس إلهاً. هذا المثال الذي حاول عبد الله شحاده تقديمه ، ليس للزخرفة او للفن فقط ، بل انه رسالة في الحق الإنساني والجمال الخُلُقي والمبادئ التي لا تبوخ وتتغيّر مع ظروف الزمن المتقلّبة . وبعد العودة الى قصائده ومقطّعاته وما أتيح لهذه الدراسة من غوص على ظلال ثقافيّة أسطوريّة يتبين ما يلي :

١- أنّ الأسطورة (تموز) رافدٌ ثقافي مهمٌّ وأساسيٌّ ، ليس للّغة العربية وحسب، بل لكلّ لغة . هذا يحيل الى ضرورة امتلاك الباحث في النقد كفايات معرفيّه حول أبجديّات الأساطير.

٢- أنّه من الصّعب القطع ببدايات الأسطورة، وهذا لا يمنع من النظر إليها كمرجع ثقافيّ للإنسان المتطور الراغب في تخطّي واقعه.

٣- أنّ الأسطورة التموزيّة مقرونة بالإيديولوجيا، ولها ظلال على العقائد واللغات والعادات والتقاليد والقوميّة والإنسان .

٤- أنّ الباحث في أعماق الجدليّة بين الذكر والأنثى، يتلمّس التموزيّة في ثناياها، وذلك أنّ اللّاوعي الجمعي أو القومي في التعامل له تأثيرات ثقافيّة اجتماعيّة سياسيّة إنسانيّة .

٥- أنّ عبد الله شحاده لم يكن شاعر مناسبات وتكسّبات ومكتسبات، بل شاعر يستنطق التاريخ المغروز في عمق الإنسان والحضارة والتاريخ .

٦- أنّ النقد الثقافي يستطيع القراءة الماورائيّة بحثاً عن لاوعي الشاعر، وهو بهذا يتّفق مع المنهج التمّوزي المتغلغل في روحه الوجدانيّة والشعريّة.

٧- الحديث عن تموزيّة عبد الله شحاده شائق، وفيه من جماليات الروح ما يقطع النفس، ومن عمقيّة النص المدروس ليصبح الشاعر كتاباً مقروءاً بمتعة فكريّة، وسياحة جماليّة في ثقافة كونيّة قوميّة يضرب جذورها في تربة سومريّة لن تموت طالما ذكرها يشعّ مع طلوع كل شمس على إنسانٍ جديدٍ .

وبعد، لعلّ أفضل نموذج شعري أحاول رسمه وهو الانتقال من الواقع المتشظّي، المليء خيبة وانكسارًا وانقشاعًا للوهم، إلى فضاء الذات التموزيّة الذي ما زال سياقًا لتاريخ شاعر لم تدنسه كوابيس العقائديّة ثم الى الفضاء المتقلّص للذات المنشغلة بعشتروت بحميميّة الحب، حيث تجسّدت هذه المشهديّة الضمنيّة والظاهرة بتوتر ونضج جميلين وبكثافة لغويّة أحيانًا، وبقدرعالٍ من الرسائل المشفّرة أسماء لا تمتّ الى عبد الله شحاده بنسب أو قرب أو غير ذلك. لقد نجح الشاعر، برأي، أن يقدّم لنا تجلّيات مرصودة بعلامات أسطوريّة دامغة، واكتناه فضاءات نادراً ما تطرّق لها الشعر العربي القديم. إنّ غياب التموزيّة عن الكتابة الشعريّة القديمة تبيّن ما يحير ويجلو نمط الانشغال الشعري عند كوكبة من أهل الحداثة (وقد بيّنت ذلك في الجزء الأول من “تموزيّون لكن شعراء”) .أين في الشعر العربي ما يقارب، مثلاً، العلاقة المذهلة بين جلجامش وأنكيدو؟ ثم اين هي في هذا الشعر العلاقات الحميمة الأخرى بين الذات والآخر التي تتجاوز الحدود المألوفة العادية، وتدخل منطقة المشبوب والمتوهج والنشواني والانخطافي والحلولي التمّوزي والعشتاري التي أوغل فيها عبد الله شحاده وأمثاله.

يبدو لي أن ثمّة إمكانيّة حقيقيّة لبزوغ هذه الأنماط من الكتابة الآن، وقد تقلّص الفضاء وانحسر الآخر الجماعي واحتلّت الذات والرجوع إليها محل العالم الخارجي، وغدت محرق التركيز الانفعالي والحواسي والفكري في مسار متميّز من مسارات الشعر التمّوزي الإنساني .

إنّ فقر كثير من الكتابات الشعريّة لفقر مدقع، إضافة إلى فقرها الجمالي واللغوي والتخيّلي والالتزامي بالإنسان في هذا المستوى الذي يقدّمه “شحاده” بالضبط . هي لا تملك غنى داخليّاً في علاقتها بالعالم، وشعر عبد الله، كما أظهرته هو منبع داخلي مرتبط بجذور التاريخ الطاهر السومري التموزيّ الذي يدعو الإنسان الى التطهّر والجمال والحب والعدالة. هي لا تملك فيضاً تجريبيّاً وانخراطاً حميماً في غياهب الكون، وشعره يصدر عن تلاحم احتدامي بالوجود في أشيائه وأشخاصه ومكوّناته الطبيعيّة وفي أبعاده الميتافيزيقيّة. بكلمات أخرى، إنّ تعامل الذات مع العالم في المرحلة الراهنة هو في كثير من الحالات تعامل الضحل مع الغني الذي لا يرى غناه، والسطح مع الاعماق التي لا يدرك غياهبها، والقشرة مع اللباب الذي يظلّ نائياً عنها خفيّاً عليها. إنّ الفقر الشعري الآن هو، للمرّة الأولى في المراحل الشعريّة الإبداعيّة، بعد انبثاق الحداثة (مجلّة شعر) تجسيد لفقر الإنسان وضحالته، لا تجسيد لمنطلقات رؤيويّة عميق الدلالة كما لمسناه عند عبد الله شحاده الشاعر الثريّ بالدلالات البعيدة الغور في المجال المعرفي، الفكري الشعوري والإنساني. وهذا شرط أساسي من شروط الإبداع والبقاء.